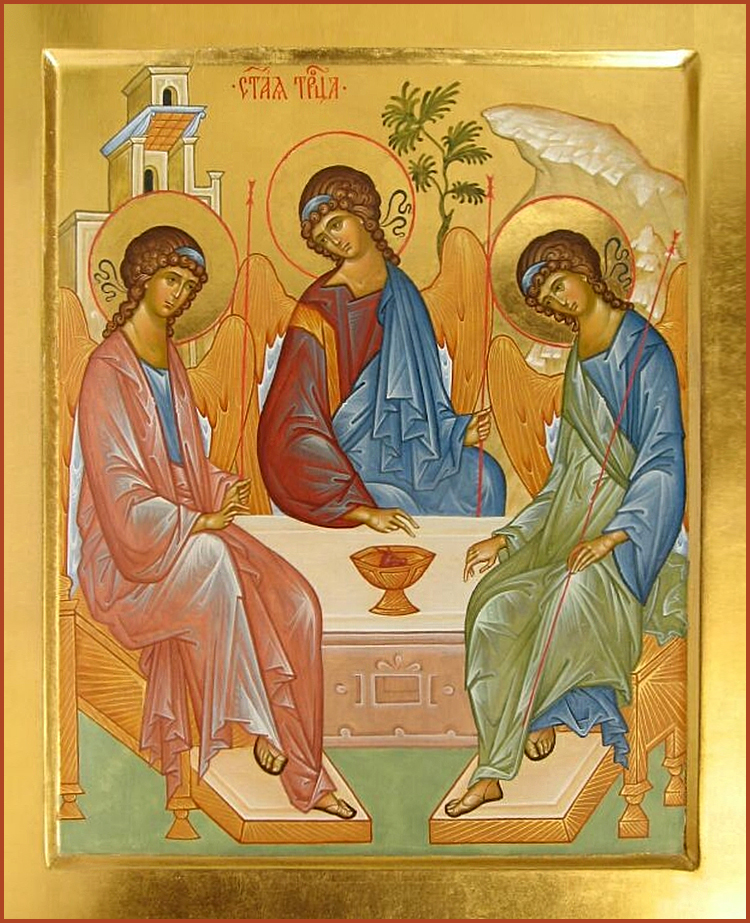

Ико́на (от греч. εἰκών (икон) – изображение, образ) – живописное изображение Святой Троицы, Иисуса Христа, Божией Матери, Ангельских Сил, святых, а также священных событий, написанное в соответствии с церковными иконописными канонами и освященное по церковному чину.

Седьмой Вселенский Собор следующим образом сформулировал учение Церкви об иконопочитании:

«...Чем чаще при помощи икон они (изображения) делаются предметом нашего созерцания, тем более взирающие на сии иконы побуждаются к воспоминанию о самих первообразах и приобретают более любви к ним. Чествовать их лобызанием и почитательным поклонением, не тем истинным по вере нашей богопочитанием, которое подобает единому Божескому естеству, но почитанием, фимиамом и возжением свечей, ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному».

Божественная благодать, действующая в изображённых на иконах, сопричастна и их иконам, поэтому так благоговейно, так почтительно мы относимся к этим изображениям.

Икона играет роль мистического посредника между миром земным и миром небесным и отсекает наше чувственное восприятие духовной реальности. Основной тезис иконопочитания: «Честь, воздаваемая образу, переходит на Первообраз».

Любая икона глубоко символична.

«Проще всего, – говорит митрополит Сурожский Антоний, – было бы так пояснить смысл символа: если мы человеку показываем отображение неба в воде, его первое движение будет не в том, чтобы вглядеться в это озеро, а в том, чтобы, отвернувшись от него, посмотреть ввысь. Это принцип символа: показывается нечто, что можно уловить чувствами, для того, чтобы указать на то, что можно познать только в самых глубинах человека и самым глубоким восприятием».

Для того чтобы приблизиться к пониманию икон, надо видеть их глазами верующего человека, для которого Бог – несомненная реальность при всей ее непостижимости и недоступности.

Некоторые иконы имеют особые названия:

• Аналойная – икона небольших размеров, предназначенная для возложения в храме на аналой.

• Запрестольная или выносная – находится непосредственно за престолом, у левого его угла; выносится на крестных ходах.

• Местная – так называются иконы Спасителя и Божией Матери, находящиеся, соответственно, справа и слева от Царских врат, а также икона храмового святого или священного события, в честь которого освящен храм, находящаяся рядом с иконой Спасителя (носит еще название храмовой).

• Мироточивая – из которой источается или источалось ранее св. миро.

• Надвратная – находящаяся над входом в храм или монастырь.

• Нательная – икона маленького размера, носимая на груди.

• Праздничная – изображающая священное событие или святого, в честь которого совершается данная праздничная служба; возлагается на аналое посреди храма.

• Семейная – икона, на которой изображены святые небесные покровители всех членов семьи (см. Именины).

• Складная (складень) – состоящая из двух или трех небольших икон, складывающихся друг с другом.

• Чудотворная – через которую обильно действует Божия благодать: совершались или совершаются чудеса, засвидетельствованные Церковью:(исцеления, защита от бедствий, исполнение прошений и т.п.).

• Явленная – чудесным образом явившаяся или обретенная.

• Образ, на котором Спаситель или святой изображен по пояс, называется поясным, а по плечи – оплечным.

Икона – это глубоко символическое изображение. Все характерные особенности иконописного лика, изображение жестов и положения фигуры имеют духовный смысл. Например, высокий лоб означает духовную мудрость и глубокомыслие, большие глаза – проникновение в Божественные тайны, тонкие губы – аскетизм, удлинённые пальцы – духовное благородство и чистоту дел, наклон головы – внимание в своём сердце Божьему гласу, воздеяние рук – молитву, чуть склонённая фигура – смирение и послушание воле Божией.

Что общего и что отличного между иконой и картиной?

Икона, как и картина, является предметом художественного творчества человека. Как и написание картины, написание иконы требует использования определенных художественных методов и приёмов, художественного мастерства.

Между тем, икона отличается от картины по существу. Прежде всего нужно отметить, что икона представляет особую сферу человеческого бытия – духовно-религиозную, имеет особые функции, особое предназначение.

Картина может отображать как действительный, так и вымышленный, воображаемый мир. Икона же – только действительный, однако в отличие от картины она являет его не с точки зрения живописца, а с опорой на Откровение Божье.

Мир, отображаемый на иконе, это не только, и даже не столько мир привычного для грешников земного бытия, сколько мир инобытия. Представляя даже и земной, видимый, чувственный мир, икона обнаруживает его таким, каким он видится со стороны святых: как объект Божьего Творения и Попечения; как арена духовной борьбы сил Добра и зла. Вместе с тем иконы представляют нам и мир горний, и мир дольний.

Даже если речь идёт о религиозных картинах, где могут отображаться идеи, присущие Православной иконографии, эти картины, будучи независимыми от требований церковных канонов, несут на себе печать индивидуализма их авторов, след частного, субъективного мироощущения и связанных с этой частностью авторских ошибок, фантазий, мечтаний (в данном отношении разницу между иконами и картинами можно сопоставить с той разницей, какая прослеживается между церковной и вне-церковной религиозно-философской литературой).

Цель иконы – способствовать единению человека и Бога. Конечно, в какой-то мере картина тоже может служить этой цели, например, благотворно воздействуя на эстетическое и даже религиозное чувство и тем способствуя нравственному преображению личности. Однако, это относится далеко не ко всем образцам живописного искусства. Достаточно часто картины, даже и принадлежащие к области высокого творчества, возбуждают в человеке те чувства, с которыми совершенно не мирится понятие о христианской добродетельности, чистоте.

В отличие от картин, отображающих действительность с той или иной степенью конкретности, икона – глубоко символична; причём, как правило, эти символы понятны и доступны всем внимательным, образованным верующим. Образы же символических картин нередко бывают понятными только для их авторов.

Наконец, икона служит окном в горний мир. Благоговейно взирая на образ Божий или Его святого, отмеченный на иконе, христианин духовно возносится к Самому Первообразу; молясь перед ликом изображенного, он реально соединяется духовною связью с Самим изображенным, Богом или Его святым; а Бог, или Его святой, реально слышит молитву, реально отвечает на просьбу молящегося (по мере веры и в меру уместности).

Картина не имеет такого значения и предназначения. Более того, ложное картинное изображение Бога способствует формированию у доверчивого зрителя ложного о Нём впечатления, что может привести к созданию в душе некоего воображаемого идола.

Чем икона отличается от идола?

Изначально человек не был неверующим. До грехопадения первозданные люди живо ощущали присутствие Бога, пребывали в общении с Ним. Эти отношения были разрушены в результате дерзкого преступления. Первое время знание об Истинном Боге, Творце, распространялось между потомками от отцов и матерей к детям. Постепенно истинное знание о Боге вытеснялось ложным, обрастало мифами и легендами.

В конце концов, между народами распространились извращённые верования в местных богов. Стремясь иметь под рукой осязаемые образы вымышленных божеств, люди стали создавать себе кумиров и идолов. Нередко и сами кумиры «наделялись» сверхъестественными, божественными свойствами. Стало быть, идолы появились вследствие неведения Бога, как один из результатов греха.

Идол в переводе с греческого – изображение. Это статуя, истукан, которому поклоняются как божеству. Для язычника истукан, которому он поклонялся, был как бы живым, физическим воплощением божества. Принести идолу кровавую жертву, поднести угощение в виде каких-то плодов или цветов значило буквально «накормить, задобрить божество». Языческое сознание воспринимало рукотворного идола как визуализированное божество, которое материализовалось в дереве, металле, мраморе или любом другом материале, из которого был сделан истукан.

В отличие от идолов святые иконы олицетворяют не обожествленную тварь, не воображаемых ложных богов. Они представляют образы воплотившегося Единого и Истинного Бога, а также образы Его угодников, образы видимого и невидимого мира, важные события прошлого, настоящего, будущего.

В отличие от идолопоклонников, веривших в могущество своих идолов, христиане, почитая иконы и молясь перед ними, не имеют в виду, что молитвенные обращения направляются к дереву и краскам. Православные относятся к иконам как к святыням, богоугодным средствам, способствующим единению с Господом, добрыми ангелами, праведниками, однако не наделяют их Божественными качествами.

При том, что сами по себе идолы не обладают никакой сверхъестественной силой, поклонение им может сопровождаться проявлением потусторонних сил. Почему? Идолопоклонство угодно дьяволу; почитая идолов и кумиров, люди вступают в общение с демонами (1Кор.10:19-20).

Совсем другое дело – иконопочитание. Практика почитания святых икон угодна Богу. Одно из первых прообразовательных изображений Христа было создано по указанию Божию ещё во времена Ветхого Завета. Речь – о медном змее: «И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [если ужалит змей какого-либо человека], ужаленный, взглянув на него, останется жив» (Числ.21:8). Медный змей прообразовал собою Христа, вознесенного на Крест, умершего и воскресшего, взирая на Которого с верой христиане избавляются от власти диавола и греха.

Идолы бессильны. А по молитвам истинно верующих, молящихся перед иконами Бог преподаёт благодать. Икона помогает богомольцу возвыситься духом к тому первообразу, чей образ представлен на ней. Стало быть, взирая на образ, христианин вступает в общение не с изображением, а с изображенным святым. И несмотря на то, что молящийся предстоит образу, его молитву действительно, а не мнимо слышит сам первообраз. В этой связи икона нередко обозначается как окно в горний мир.

Поклонение идолам развращает нравы людей. Смиренное же и покаянное моление перед иконами способствует восхождению по лествице духовных совершенств.

Поклоняющиеся идолам могут быть подвергнуты суду Божьей Правды уже в земной жизни, но гораздо страшнее то, что они ставят себя под угрозу вечной погибели (Втор.27:15). Почитающие же святые иконы нередко становятся объектами Божией милости, Божьих благословений.

Зачем освящать иконы?

Смысл освящения икон выражен в молитве, которую читает священник при освящении иконы:

«Воззри на эти иконы, которые рабы Твои в честь и славу Тебя <…> создали, благослови их и освяти, и подай им силу целебную, все козни диавольские прогоняющую, и сделай, чтобы все, прилежно пред ними молящиеся были услышаны, и милость Твоего человеколюбия обрели, и благодать получили».

«Освящение – это, можно сказать, благословение, которое дает от лица всей Церкви священнослужитель на использование предмета или изображения для Богообщения. Применительно к святым иконам освящение – это также критерий оценки их богословского содержания и, соответственно, разрешение на участие в литургической жизни Церкви. Сомнительные по содержанию и технике выполнения иконы благословения не получают.

Не будем судить о том, происходят ли изменения в физической природе предмета в момент его освящения, но с точки зрения нравственной – эти изменения очевидны. Меняется не только статус предмета, но и отношение человека к нему».

Кто и когда написал самую первую икону?

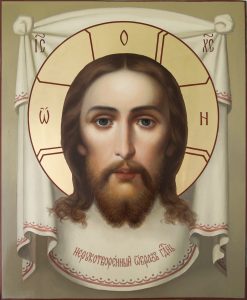

Согласно Церковному Преданию, первая икона появилась во время земной жизни Спасителя. Это образ, который мы знаем под названием «Нерукотворный Спас».

Подробное изложение происхождения Нерукотворного Образа находится в Четьи Минее. Кратко оно сводится к следующему: Едесский царь Авгарь, больной проказой, послал к Христу своего архивария Ханнана (Ананию) с письмом, в котором просил Христа прийти в Едессу и исцелить его. Ханнан был художником, и Авгарь поручил ему, если Спаситель не сможет прийти, написать Его образ и принести ему. Ханнан застал Христа окруженным густой толпой, он встал на камень, с которого ему было виднее, и попытался изобразить Спасителя. Видя, что Ханнан хочет сделать Его портрет, Христос потребовал воды, умылся, вытер Свой Лик платом, и на этом плате отпечатался Его образ. Спаситель передал этот плат Ханнану с повелением отнести с ответным письмом пославшему его. В этом письме Христос отказывался идти в Едессу Сам, говоря, что Ему надлежит исполнить то, на что Он послан. По исполнению Своего дела Он обещал послать к Авгарю одного из Своих учеников. Получив портрет, Авгарь исцелился от главного своего недуга, но его лицо оставалось еще поврежденным. После Пятидесятницы в Едессу пошел святой апостол Фаддей, один из 70-ти, закончил исцеление Авгаря и обратил его в христианство. Авгарь прикрепил образ к доске и поместил в нише над городскими воротами, убрав оттуда находившегося там идола.

Когда появились первые рукописные иконы?

Первые иконы Божией Матери Церковное Предание относит к святому евангелисту Луке. В настоящее время в Русской Церкви насчитывается около десяти таких икон. Конечно, все эти иконы принадлежат евангелисту не в том смысле, что они писаны его рукой. Авторство апостола Луки нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками (вернее, списками со списков) с икон, писанных когда-то евангелистом.

Все ли иконы являются чудотворными?

Церковная история знает множество чудес, происходящих через святые иконы, с глубокой древности и до наших дней. При этом в Церкви существует множество явленных образов (то есть чудесно обретенных по Промыслу Божию), и их явление ознаменовано чудесами. Но грань между чудотворной и не чудотворной иконой не безусловная и не принципиальная. Каждая икона благодатна и может стать чудотворной. Можно даже сказать, что всякая икона, перед которой горячо и искренне молятся Богу, святым или бесплотным силам, становится для молящихся чудотворной, так как пред данным образом совершается чудо преображения души.

Какие иконы кладутся в центре храма на аналое?

В центре храма на аналое полагается икона праздника (если в этот день есть какой-либо церковный праздник) или икона с изображением святого, память которого празднуется в этот день. В воскресный день кладут икону Воскресения Христова, кроме нее может полагаться и икона праздника или святого. В остальные дни на аналое лежит храмовая икона, то есть икона того праздника или святого, в честь которого освящен главный престол храма.

Почему верующие целуют икону?

Лобызание святых икон и поклонение им свидетельствует о любви к изображенным на них – к Богу, Божией Матери и святым. Через почитание святых икон привлекается к человеку благословение Божие и любовь святых угодников Божиих.

Как правильно целовать иконы?

К иконам следует подходить, не спеша, мысленно произнося молитву. Принято дважды перекреститься с поясным поклоном, затем приложиться к иконе в знак любви и почитания изображенного на ней. После этого в третий раз перекреститься, поклониться и отойти. У изображенного на иконе Спасителя следует целовать ноги, благословляющую десницу (правую руку), край одежды. У Божией Матери и святых – руку или край одежды, а нерукотворный образ Спасителя и главу Иоанна Крестителя – во власы. Если перед вами икона, которой кроме вас хочет поклониться большое количество людей, помолитесь заранее, чтобы не задерживать и не искушать других верующих.

Для чего зажигаются светильники перед иконами и совершается перед ними каждение?

Светильники символизируют духовную радость, теплоту веры и горение духа молящихся перед иконами. Зажигать светильники перед священными изображениями и совершать перед ними каждение благовонным фимиамом повелел Сам Бог пророку Моисею: «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы горел светильник во всякое время; в скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его, от вечера до утра, пред лицем Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых» (Исх.27:20-21). За православным богослужением возжигаются светильники в знак радостного горения духа перед Богом, и бывает каждение благовонным ладаном для напоминания верующим, что молитва, как дым кадильный, должна возноситься вверх к Престолу Божию.

Как устроить домашний иконостас?

Обязательно надо иметь дома иконы Спасителя и Божией Матери. Кроме того, существует много икон угодников Божиих. Хорошо иметь в домашнем иконостасе иконы святых, имена которых носят члены семьи и тех святых, к небесной помощи которых наиболее часто обращаются. Приобретать иконы лучше в православном храме или в специальных церковных магазинах, где они уже освящены. Располагать иконы в святом углу или домашнем иконостасе нужно по принципу иерархичности. Главное место должно быть выделено иконам Пресвятой Троицы, Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Желательно, чтобы икона Троицы, Христа была не меньше остальных икон. Икона Пресвятой Богородицы, как правило, ставится рядом с изображением Спасителя, одесную (то есть справа, по правую руку) Его. Остальные иконы располагаются по обе стороны от них, изображая собор святых вокруг Господа Иисуса Христа. Обязательно на видном месте должен поставляться святой крест, как символ спасения людей от вечной смерти.

Где устроить домашний иконостас?

Для домашнего иконостаса желательно специально выделить часть главной комнаты (или место в каждой комнате), по древнерусской традиции избирался передний угол, то есть при входе в комнату передний справа угол, который часто мог совпадать с востоком. В этом так называемом красном углу и обустраивается место исключительно для икон, лампад, святой воды, просфор и других святынь. Можно, если не позволяют условия, устроить место для икон и не в углу комнаты, главное, создать своего рода домашний иконостас, который станет удобным местом для личной и семейной молитвы. Желательно избегать близкого соседства с иконостасом телевизора, магнитофона и другой бытовой техники, которая вся служит земным, сиюминутным целям. Не стоит рядом со святыми иконами ставить декоративные предметы светского характера.

Что означают надписи на иконах, например, буквы на главе Спасителя?

На иконах имеются обязательные надписи. Икона считается законченной лишь тогда, когда была поименована: в духовном смысле это означает соединение имени и образа. Надписи на иконах – знаки святости, славы и Божественной тайны. Иконы Господа нашего Иисуса Христа всегда имеют венчик или нимб – символ фаворского света, святости. На нимбе начертаны три буквы на греческом языке, которые означают – Сущий (Самобытный – имеющий жизнь, бытие в Самом Себе).

Что делать с иконой, если она пришла в состояние негодности и не подлежит реставрации?

Такую икону ни в коем случае нельзя просто выбросить. Раньше такие иконы пускали по течению реки, но сейчас реки полны нечистот, поэтому лучше всего отнести такую икону в храм и отдать для сжигания в церковной печи. Надо помнить, что порча иконы – грех, поэтому выцветшие бумажные иконы нельзя сминать, разрывать, разрезать. Даже к испорченной иконе следует относиться с благоговением.

Каковы основные типы иконографии Спасителя?

Иконография Господа Иисуса Христа включает множество направлений, в том числе, связанных с Праздничным циклом (впрочем, иконография Праздников обычно рассматривается как самостоятельное направление иконописи).

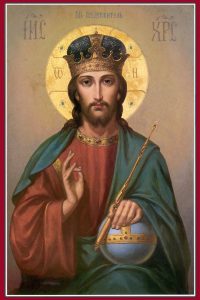

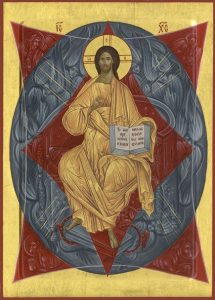

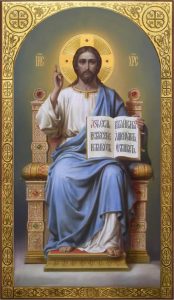

В качестве основных иконографических типов Спасителя чаще всего выделяют пять: Спас Нерукотворный, Господь Вседержитель (Пантократор), Спас в силах, Спас Эмануил (Еммануил), Спас на престоле.

Согласно Преданию Церкви, иконы этого типа воспроизводят прижизненный образ Христа, явленный вследствие чуда.

История связывает это чудо со следующими событиями. Когда Едесский царь Авгарь, страдавший от неизлечимой болезни (проказы), узнал про совершаемые Христом чудеса, он послал к Нему своего живописца, Ананию, с тем, чтобы тот вручил Ему письмо с приглашением посетить город Едессу. Выслушав Ананию, Христос отказал Авгарю в личном посещении, однако не отказал в Своей милости. Омыв лицо и потребовав принести убрус (плат), Христос отёрся. В результате на ткани платка отпечатлелся Его Божественный лик. Через Ананию плат был передан царю Авгарю, после чего тот был исцелен.

Уверовав во Христа, Авгарь обратил к истинной вере своих подданных. Согласно его распоряжению, Нерукотворный Образ был размещён в нише над городскими воротами; он почитался как великая святыня. Когда один из потомков Авгаря, впав в грех идолопоклонства, захотел снять этот Образ, епископ Едесский, по наставлению свыше, тайно замуровал нишу, скрыв Образ за глиняной доской.

Со временем о местонахождении Образа забыли, но когда (около 545 года) Едессу осадило войско персидского царя Хозроя I, Небесная Владычица, явившись архиерею Евлалию (Евлавию), указала на Образ и повелела извлечь его из городской стены. Ниша была вскрыта, и к удивлению присутствующих помимо Нерукотворного Образа (на убрусе) был обнаружен ещё один, аналогичный ему, воспроизведенный на прикрывавшей его глиняной доске. По вознесении горожанами молитв к Богу и совершении Крестного хода (с Нерукотворным Образом) вражеское войско отступило, и город был избавлен от меча и позора.

Иконы «Спас Нерукотворный» в разных вариантах представляют лик Господа либо без намёка на плат, либо отображенным на плате (убрусе) или на черепице (чрепии). Два последних варианта определяются как «Спас на убрусе» и «Спас на чрепии» соответственно.

На изображениях этого иконографического типа Господь бывает представлен фронтально: в рост или в форме поясного изображения.

Его десница пишется сложенной в жесте благословения – в знак благословения всех людей на избавление от греха и стяжание Царства Небесного. В левой руке Искупителя воспроизводится раскрытое или закрытое Евангелие, либо свиток. Как Книга, так и свиток указывают на Евангельскую проповедь; с другой стороны Книга указывает на Книгу жизни.

Основная идея сюжета: Господь представлен в образе Всемогущего, Всевластного Царя (Пантократора, Вседержителя).

Характерной особенностью икон этого плана является то, что восседающий на престоле Спаситель изображается на фоне трех особых геометрических фигур: красного ромба (квадрата), вписанного в синий овал (круг, эллипс), который, в свою очередь, «наложен» на красный четырехугольник, в углах коего, выступающих из-за контура овала, расположены символы четырех Евангелистов, по одному в каждом углу (орёл – знак Иоанна, ангел – Матфея, телец – Луки, Лев – Марка).

Красный ромб, обрамляющий фигуру Спасителя, знаменует огонь Божества и указывает на Божественное достоинство Мессии; синий овал символизирует Небо, ангельский мир, а внешний и самый крупный четырехугольник, включающий символы Евангелистов, указывает на проповедь Евангелия по всему миру.

Христос пишется благословляющим правой рукой, держащим в левой Книгу (символ Благовестия и Книги жизни)

Иконография этого сюжета отображает эсхатологический мотив, являя Мессию в величии Небесной славы, Таким, Каким Он явится при кончине веков, чтобы судить мир.

Отчасти сюжет заимствован из видения пророка Иезекииля, созерцавшего Господа, носимого ангельскими силами, представленными под образом таинственных животных (Иез.1:4-28).

Иконы этого направления представляют Христа в образе Отрока или Младенца – Эммануила, располагающегося не на руках Своей Матери, но отдельно. Имя Эммануил, озвученное через пророка Исаию, означает «С нами Бог» (Ис.7:14).

Иконографией этого вида с особой выразительностью оттеняется мысль о цели Пришествия Сына Божьего в мир – Спасении человека, призвании всех людей в Царство Божье.

Сюжет икон этого типа близок по содержанию сюжетам изображений «Господь Вседержитель». Христос предстает величественно и торжественно восседающим на престоле, как Царь Славы, Судья и Правитель мира.

Внешним отличием является то, что Евангелие располагается на колене Христа, и Сам Он изображается в полный рост.

Каковы основные типы иконографии Божьей Матери?

В иконографии Божьей Матери традиционно выделяют следующие типы: Оранта, Одигитрия, Елеуса

Оранта – один из наиболее древних образов Божьей Матери. В древности изображения молящейся жены нередко относились к христианам вообще, символизируя порыв души к Богу. Позднее этот образ закрепился в иконографии Богородицы.

Будучи Матерью Христа по человеческому естеству, а также в силу особой святости, праведности, нравственной чистоты Дева Мария имеет особенное дерзновение к Богу.

На иконах типа «Оранта» Она бывает представлена фронтально, с воздетыми кверху руками, в знак искренней, напряженной молитвы, как Заступница и Ходатаица перед Господом, Небесная Владычица.

Поясные (а иногда и ростовые) изображения Молящейся Богородицы с Младенцем (Отроком) Христом, отмеченным в медальоне, относятся к типу «Знамение».

Слово «знамение» сближается по смыслу со словом "чудо". Иконография «Знамения» с яркой выразительностью указывает на величайшее чудо в истории мира – Воплощение Сына Божьего ради Спасения людей.

Иконы, принадлежащие этому типу, являют Богородицу с Сыном. Обычно Господь бывает воспроизведен сидящим на Её левой руке.

В свою очередь в Его левой руке – изображается свиток, символизирующий Евангельскую проповедь. Десница Христа бывает сложена в жесте благословения, в знак того, что Он благословляет людей идти путём Света, Истины, Жизни.

По сюжету изображения Богоматерь указывает на Него (свободной рукой) как на Путь, Истину, Жизнь (Ин.14:6), подтверждая, что никто не приходит к Отцу, как только через Него (Ин.14:6).

На иконах этого вида Богородица изображается таким образом, что Её щека бывает нежно (с умилением) прижата к Младенцу-Христу. Через данную иконографическую деталь воспроизводится идея высокой и бескорыстной любви Богоматери к Сыну, особая духовная близость (что также подчеркивается и сопряженностью Их нимбов).

Сын Божий может изображаться сидящим как на Её левой, так и на Её правой руке.

В более пространной интерпретации подобного рода иконы указывают на единение земного и Небесного, на близость Христа и Его Церкви, на близость к Богу всякой христианской души.

Кратко об иконах

1. Цель создания икон – способствовать единению человека и Бога.

2. Благоговейно взирая на образ Божий и образы святых, представленные на иконах, молясь перед иконой, христианин духовно возносится к Самому Первообразу. Стало быть, между богомольцем и Тем, к кому обращается богомолец во время моления, устанавливается действительная духовная связь. Бог, или Его святые, реально слышат молитву, реально реагируют на просьбу молящегося (по мере веры и в меру уместности). В этой связи икона называется окном в горний мир.

3. Икона – это глубоко символическое изображение. Характерные особенности иконописного лика, изображение жестов и положения фигуры бывают наполнены не только буквальным, но и духовным смыслом. Работая над написанием образа, иконописец старается избегать изображения лишних (случайных) элементов.

4. В отличие от идолов святые иконы не олицетворяют ложных богов, не представляют собой обожествленную в воображении тварь, но представляют образы действительно существующего Бога и Его святых, образы видимого и невидимого мира, важные события прошлого, настоящего, будущего.

5. В отличие от идолопоклонников, веривших в могущество своих идолов, христиане, почитая иконы и молясь перед ними, не имеют в виду, что молитвенные обращения направляются к дереву и краскам. Почитая иконы, христиане угождают Богу.

6. Одно из первых прообразовательных изображений Иисуса Христа было создано по указанию Божию во времена Ветхого Завета: медный змей прообразовал собой Спасителя, вознесенного на Крест, умершего (и впоследствии воскресшего) (Ин.3:14). Как евреи, взирая на медного змия, спасались от укусов ядовитых змей (Чис.21:6-9), так христиане, взирая с верой на образ Распятого Спасителя, молясь перед ним, избавляются от власти диавола и греха (Числ.21:8).

7. Икона отличается от картины по существу. Прежде всего, что картина отражает субъективные представления автора об изображаемом им предмете, его личное, авторское желание воспроизвести этот предмет в линиях и красках так, как сам он того хочет. Икона же пишется в соответствии с выработанными и утвержденными Церковью иконописными канонами. Конечно, авторский след оставляется и на иконах, но далеко не так, как на картинах. Заметим, что в отличие от картин, иконы не принято помечать подписью иконописца. Кроме того, хотя отчасти некоторые функции картины могут соответствовать некоторым функциям иконы, но все же у иконы есть свои, особые функции: перед иконой молятся; иконы знакомят нас с миром инобытия; «иконой благословляют»; неся иконы (хоругви), верующие идут в бой; некоторые иконы, как, например, иконы Страшного суда, показывают людям, какой вечной участи они могут достичь, на что могут быть осуждены.

8. Не всякое изображение Господа, Пресвятой Богородицы, Ангелов и святых является иконой.

Цитаты об иконе

«Почитание святых икон является не только эстетическим, но прежде всего почитанием догматическим и существенно важно для осуществления нашей веры.

Мы знаем, что в Ветхом завете существовало запрещение изображать всякий образ. И понятно почему: ведь по Своей сущности, Бог совершенно непостижим и непознаваем, и следовательно не может быть изобразим. Бог безмерно больше всего на свете, И поэтому всякое изображение того, кого невозможно даже представить, понять и познать, обязательно будет ложью. А ложный образ – это идолообраз, уводящий от истины. Поэтому в Ветхом завете запрещалось изображение Божества.

Почему же новозаветный образ существует и торжествует? Потому что Бог явился нам во плоти, Сын Божий воплотился, стал одним из нас, стал иметь наш лик, наши руки, наши глаза, человеческую душу. Изображая Господа, мы тем самым утверждаем, что Господь возвысил человека, возвысил каждого из нас. Он принял на себя нашу человеческую природу абсолютно окончательно и до конца, и ничто в природе не осталось не уврачеванным, не осталось не спасенным. Мы изображаем Лик нашего Спасителя, потому что мы знаем, что этот лик Он оставил нам в Своем Евангелии, этот лик есть образ того, каким должен быть каждый из нас».

протоиерей Алексий Уминский

«Икона – это не объект поклонения, это только видимый знак присутствия Бога и святых, «контактный» предмет. Кумир, в отличие от иконы, – это то, что подменяет сам объект поклонения».

митр. Питирим (Нечаев)

«Иконы сии не содержат чудодейственной силы, а Господу угодно являть чудо от них, или в присутствии их, или для возбуждения веры, или в силу веры кем-либо проявляемой, или для того и другого вместе. Затем, высокое чествование сих икон уже последует естественно, как ради того, что Господу угодно было чрез эту икону явить милость Свою, так и потому, что чают и себе сподобиться подобной же милости пред сею иконою. Почему Господу угодно бывает так делать, – Его святая воля. Слепорожденного не мог разве Он исцелить словом. Но творит брение, – помазывает очи и посылает к Силоамскому источнику. Так и тут».

свт. Феофан Затворник

«Несходство изображений не всегда вредит природе иконы и ее истинности. Ведь изображаемое запечатлевается не только телесным обликом и цветом, но и определенным расположением, и сопутствующим деянием, и проявлением страданий, и представлением священных мест, и толкованием в надписях, и другими особыми символами. Совершенно невозможно, чтобы ни один, если не несколько, из них не присутствовали на иконах у верующих. С их помощью мы ничуть не хуже, чем если бы наличествовало все, возводимся к помышлению и почитанию изображаемого, в чем и состоит цель иконотворения».

свт. Фотий Константинопольский

«Иконы требуются нашею природою… может ли природа наша обойтись без образа? Можно ли вспомнить об отсутствующем, не вообразив его? не Сам ли Бог дал нам способность воображения? Иконы – ответ Церкви на вопиющую потребность нашей природы».

св. праведный Иоанн Кронштадтский

«Что такое икона? Это явление святому человеку. Он это явление запечатлел как образ, а все последующие иконописцы могли делать только списки с этого образа. Вот этим икона отличается от картины. Картина – это авторское видение ситуации. А икона – это озарение, которое настигло святого, и он или сам написал икону, или руководил иконописцем. Ведь даже Моисей ничего не смог явить ‒ ни скинию, ни Ковчег Завета, пока Бог не показал ему Небесную Скинию. И Господь сказал ему: «Делай по образу небесному то, что тебе проучено». Икона – это образ, который указывает на Небесный Первообраз».

прот. Олег Стеняев

Литература по теме

- Иконы

- Иконы Спасителя

- Чудотворные иконы Божией Матери

- Иконы и изображения святых

- Раздел иконописца В. Фронтинского

- Об иконах

- Воцерковление для начинающих. Иконы свящ. А. Торик

- Знамения от икон в конце ХХ века в России А.М. Любомудров

- Как узнать православную икону Богородицы свт. Николай Сербский

- Зачем перед иконой зажигается лампадка свт. Николай Сербский

- О молитве перед иконами св. Иоанн Кронштадтский

- Как правильно обращаться с иконами

- Православное учение о почитании святых икон архиеп. Сергий (Спасский)

- Икона и картина С.В. Алексеев

- Как устроить домашний иконостас С.В. Алексеев

- Функции иконы. Икона и образ

- Богословие иконы И.К. Языкова

- Иконостас П.А. Флоренский

- Икона в Церкви, икона в доме свящ. Дионисий Свечников

- Икона в Библии диакон Андрей

- Иконы в нашем доме свящ. Сергий Николаев

- Православие и иконопочитание Сергей Говорун

- «Намоленная икона». Что это такое? Дмитрий Марченко

- Надписи на иконах

- Каталог статей и книг об иконах в библиотеке «Отечник»

- Символика икон

- Фоторассказ: Иконостас

- Фоторассказ: Икона праздника

- Тест: Иконопочитание

- Икона – Фотовикторины

- Видео. Иконы и иконопочитание

- Почему блаженная Матрона Московская на некоторых иконах с закрытыми глазами?

- Вопросы и ответы: икона

Комментировать