Испове́дник – (греч. ὁμολογητής, лат. confessor) именование, прилагаемое к святым, прославляемым Церковью за открытое оглашение своей веры в Христа во время гонений (к числу исповедников причислялись те христиане, которые, претерпев мучения, оставались – в отличие от мучеников – в живых).

Понимание исповедничества как подвига основано на словах Христа: «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф.10:32). Сам Иисус Христос «засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание» (1Тим.6:13).

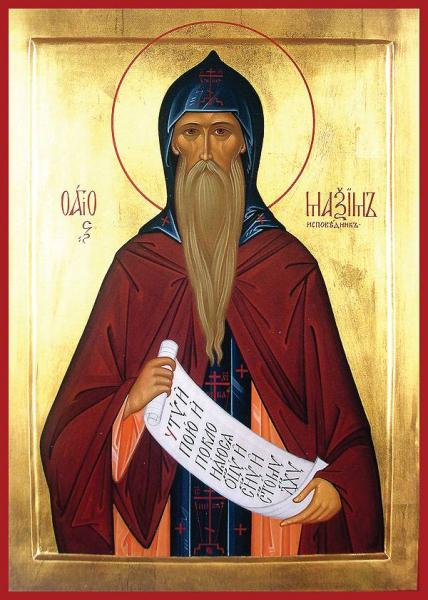

Исповедников из числа монашествующих называют преподобноисповедниками, а исповедников из числа священнослужителей – священноисповедниками.

Исповедники в Древней Церкви

В Древней Церкви все христиане, исповедовавшие веру во Христа, находясь в узах, в изгнании, претерпевая пытки и мучения, независимо от того, закончили они жизнь мученической смертью или нет, нередко называли «свидетелями» (μάρτυρες, в русском языке используется термин «мученики»). Ясное разграничение между исповедниками и мучениками появляется во 2-й половине II века в письме галльских исповедников (адресованном Церквам в Асии и Фригии), пострадавших при императоре Марке Аврелии, которые сами называли себя исповедниками, поскольку не сподобились умереть за Христа. Тем не менее, в языке это различие утвердилось не сразу.

В связи с появлением во времена гонений лжеисповедников Церковь вынуждена была выработать критерии, по которым можно было бы отличить истинного исповедника от ложного. Главным критерием было свидетельство о благочестивой и скромной жизни в православной общине как до исповедничества, так и после него. Затрагивая тему исповедничества, сщмч. Киприан Карфагенский, в письме к своей пастве, учил:

«Никто из вас да не производит тревоги между братьями, и никто да не выдает себя добровольно пред язычниками; ибо тот только, кто задержан и отдан под стражу, должен вести речь, так как в это время говорит в нас Господь, Которому угодно, чтобы мы исповедали Его, но не выставлялись [со своим исповеданием]».

Бахвальство исповедничеством порицалось. Истинных исповедников почитали при жизни, и такие лица нередко получали материальную помощь от общины. В некоторых христианских памятниках III–IV вв. содержится утверждение о том, что исповедники, которые были в узах за имя Христово, через свой подвиг приобретают честь и достоинство пресвитера.

«На исповедника же, – сообщается в памятнике «Апостольское предание», приписываемом священномученику Ипполиту Римскому, – если он был в оковах за имя Господне, да не возлагается рука ни для диаконства, ни для пресвитерства. Ибо он уже имеет честь пресвитерства в силу своего исповедничества. Если же он посвящается во епископа, да возлагается на него рука».

Такое же положение представлено в Апостольских постановлениях:

«Исповедник не рукополагается, ибо исповедание есть дело воли и терпения; но он достоин великой чести пресвитерства, как исповедавший имя Бога и Христа Его пред народами и царями. Если же нужно, чтобы он был епископом, то рукополагается».

Скорее всего данная практика сохранялась в Церкви до 2-й половины III века.

Исповедникам было предоставлено право воссоединять с Церковью падших (т. е. отрекшихся от Христа из страха мучений) путем выдачи им, в случае искреннего раскаяния, воссоединительных грамот (libellapacis). Бывали случаи злоупотреблений этим правом.

Климент Александрийский († ок. 215) одним из первых начал говорить о том, что исповедничеством может считаться мученичество без пролития крови, которое заключается в строгом исполнении заповедей Божьих:

«Итак, если мученичество заключается в исповедании Бога, то и каждая душа, проводящая свою жизнь согласно с познанием о Боге и исполняющая Его заповеди, есть уже мученица – делом и словом. Не все ли равно, как освободиться из темницы этого тела? Вместо пролития крови она свидетельствует о своей вере всей жизнью». Сщмч. Киприан Карфагенский также указывает на то, что исповедничество может выражаться в благочестивой жизни: «Кто говорит мирное, благое и правое по заповеди Христовой, тот ежедневно исповедует Христа».

Исповедниками исторически также называли выдающихся епископов, священников и монахов, защищавших Православие, и некоторых святых подвижников.

Исповедники в Новейший период церковной истории

Гонения на христиан в XX веке со стороны безбожников привели к появлению целого сонма исповедников и мучеников. В Русской Церкви Архиерейским собором 2000 года были прославлены сотни новых святых, пострадавших в советскую эпоху, и установлено празднование памяти Собора новомучеников и исповедников Российских.

Согласно современным церковным критериям канонизации, исповедником может быть признан пострадавший за веру христианин, который подвергся репрессивным мерам, но скончался естественной смертью. При этом подразумевается, что во время следствия и на допросах он не подвергал оговору себя или других лиц, не лжесвидетельствовал против себя или ближних. Отречение от сана, отречение от монашества, работа в органах НКВД в качестве секретных сотрудников делают невозможным прославление в лике святых. Также принимается во внимание возможная принадлежность человека к раскольническим движениям.

Цитаты об исповеднике

«Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

Рим.10:9-10

«Восстало гонение – молчи и пребывай в своем чине, предаваясь Господу всестроящему, молясь о силе и помощи. Чувствуешь слабость и страх, а между тем имеешь возможность укрыться, – укройся. Многие так делали. Целою церковью удалялись в леса и горы. И Господь сказал: когда… гонят в одном городе, бегайте в другий (Мф.10:23). Укройтеся мало елико елико, дóндеже мимоидет гнев Господень, говорит пророк (Ис.26:20).

Взят силою и представлен на суд: не усрамися, ниже убойся, яви силу любви к исповедуемому тобою Господу, стань за Него до крови и смерти. Но и без того, кто чувствует себя связанным нравственною силою, именно внутренним некоторым понуждением к исповедничеству, тот, благословясь, с совета пастыря, если можно, или и без того, возвысь голос исповедания. Сделай то же и тогда, как видишь, что те, коим следует исповедовать, слабеют, или когда бываешь в кругу тех, кои еще не поставлены в сию честь, а уже готовы по слабости отречься от истины. Многие мученики так поступали и не только спасали веровавших, но и неверовавших делали верующими. Вообще, исповедничество открытое никак не может быть излишним, когда делается по любви, к Господу влекущей, со здравым рвением, а не буйным фанатизмом. Опасения и ограничения все в сторону… Иди небоязненно, говори исповедание: Господь тебе помощник.

Всякий исповедник есть крепкий воин из воинства Христова. Слаб? Беги, когда есть возможность, а когда пойман, свидетельствуй не боясь. Никак себе не должно позволить хоть для вида только сделать то, что требуют в знак отречения, ибо это то же, что отречение. Таков дух исповедничества! Его должно и всегда возгревать в себе; чтобы неготовым не застало время невзгоды, надо постоянно быть готовым страдать и умереть за имя Христово и веру святую. Это есть духовное исповедничество или сокровенное мученичество, когда бывает христианин сердцем распят, хотя телом жив».

свт. Феофан Затворник

Литература по теме

- Иcповедник Словарь агиографических терминов

- Письмо об исповедничестве свт. Николай Сербский

- Исповедники в Православном календаре

Комментировать