Обличе́ние (обличить – сорвать, снять маску или личину) – уличение кого-либо, чего-либо (например, человека, коллектива, общества, народа) в виновности / греховности / неправоте и т. п.

Обличение в Священном Писании

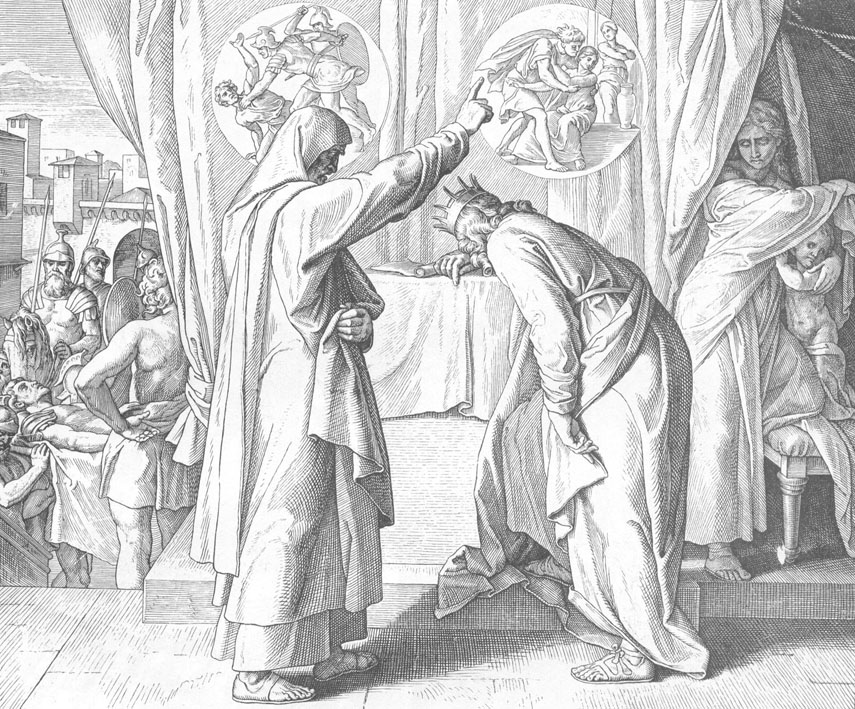

Обличение человеческих пороков – одна из основных тем Священного Писания. Пророческие книги содержат множество примеров обличения Богом через Своих пророков отдельных людей и целых обществ. Целью обличения является обнаружение зла и исправление грешников. Известен библейский пример обличения согрешившего царя Давида пророком Божьим Нафаном, что привело его к покаянию (2Цар.12:1-14). Господь Иисус Христос и его апостолы часто обличали закосневших во зле грешников, особенно лицемеров и открытых противников истины (Мф.23:13-39; Деян.5:3-4; 8:20-23; 13:10-11).

Вместе с тем в Священном Писании содержится ряд предписаний для мирян и священнослужителей, указывающих, когда и как нужно обличать ближних (Иуд.1:23; Еф.5:11; 1Тим.5:20; 2Тим.4:2; Тит.1:13). Господь Иисус Христос говорит об обличении согрешившего против нас ближнего-христианина: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мыта́рь» (Мф.18:15-17).

Целью такого обличения является осознание грешником своего греха и принесение покаяния. Эта обязанность настолько важна, что, по словам св. Августина, «отказываясь исправлять грешника, вы становитесь ещё большим грешником, чем он».

Условия правильного христианского обличения

При обличении согрешившего человека важно принимать во внимание ряд условий, которые могут сделать обличение полезным и плодотворным.

1. Обличение должно касаться только реальных грехов. Нельзя обличать человека на основании собственных домыслов и мнимых обид.

2. Обличение должно сопровождаться увещеванием (наставлением). Свт. Иоанн Златоуст говорит: «Если ты будешь обличать и жестоко порицать, не прибавляя увещевания, то все будет отвергнуто; ибо обличение само по себе невыносимо, когда к нему не примешивается увещевание».

3. Не следует намеренно искать повода для обличения человека. Обличение, как и любой добродетельный поступок, нужно сообразовывать с обстоятельствами, оно должно быть своевременно и адекватно цели. В связи с этим св. Августин говорит: «Господь предупреждает нас, чтобы мы не были безразличны к грехам друг друга, но не в том смысле, что нам надлежит выискивать для себя предмет для осуждения, а в том, что мы должны исправлять то, что видим».

4. Обличая начальствующих, родителей и людей старшего возраста, особенно уместно, проявлять благоразумную тактичность. Поэтому апостол говорит: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца» (1Тим.5:1). Тоже самое касается и обличения подчиненных, как говорит прп. Никодим Святогорец: «Обличать нужно мягко и уважительно не только при равных братских отношениях, но особенно когда высокопоставленные лица обращаются к нижестоящим, патриархи к архиереям, архиереи к иереям, иереи к мирянам».

5. Если есть такая возможность, уместнее предоставить дело обличения лицу, которое пользуется особым уважением у согрешившего. Для этого иногда требуется поговорить с этим человеком и попросить посодействовать исправлению общего знакомого.

6. Надлежит воздерживаться от обличения, если существует опасность, что этим мы можем сделать исправляемого человека ещё хуже (Притч.9:8). Обличение необходимо и полезно не само по себе, а только если оно адекватно цели (исправления человека).

7. Обличать необходимо с кротостью и любовью к человеку (перед этим нужно помолиться за себя и за человека). Действовать следует осторожно. Обличение должно быть движимо состраданием, а не ненавистью и другими греховными мотивами. Если христианин использует обличение как повод для прикрытия своих страстей (гордости, тщеславия, гнева, мстительности и др.), делает это дерзко и без уважения к человеку, он грешит сам.

8. В некоторых случаях человека сначала уместнее обличить один на один (Мф.18:15). Если это не помогает, тогда следует призвать в помощь еще одного-двух благочестивых свидетелей (Мф.18:16). В связи с этим св. Иероним Стридонский пишет: «Если кто согрешил против тебя, обличи его тайно. Иначе как бы он, будучи обесчещен и ославлен, не закостенел в своем грехе». В других случаях уместно публичное обличение (1Тим.5:20).

9. Необходимо самому быть готовым к тому, чтобы в случае необходимости, со смирением принять обличение от ближнего. Как советует свт. Иоанн Златоуст,

«пусть ни обличающий не гневается (ибо это свидетельство не исправления, а пристрастности), ни обличаемый не раздражается, ибо происходящее – исцеление, а не вражда. Когда слуги врачей делают прижигание, их не порицают, но те, кому делают прижигание и надрезы, считают благодетелями причиняющих им эту боль, – еще более так следует рассуждать, принимая обличение, и прислушиваться к исправляющему, как к врачу, а не как к врагу».

Цитаты об обличении

«Обличающий человека найдет после бо́льшую приязнь, нежели тот, кто льстит языком».

Притч.28:23

«Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно; и обличаемый наедине предостережется от вреда».

Сир.20:1

«Стремясь кого-либо исправить, избегайте его бесчестить: в самом деле, не исключено, что от стыда он станет защищать свой грех, и тогда тот, кого вы хотите сделать лучше, сделается ещё хуже».

блж. Августин

«Пусть каждый усердно стремится вырвать ближнего из пасти диавола, и не только единожды или дважды делайте это, но непрестанно. Если сегодня не прислушивается он к сказанному вами, прислушается завтра, если и не завтра, то, видя, как ты усердствуешь, может быть, устыдится и, усовестившись твоей заботы, удалится от дурного. И никогда не говори: я единожды, и дважды, и трижды, и много раз говорил и ничего не достиг. Не переставай говорить, ибо чем более ты продолжаешь это делать, тем более награда твоя возрастает».

свт. Иоанн Златоуст

«Грань между обличением и осуждением проходит там, где разделяются грех и добродетель. Путаем мы обличение и осуждение по той причине, что, как правило, не знаем, что такое правильное обличение, и говорим обычно лишь об осуждении. Обличать должно с любовью... Делать это можно только конкретно, ответственно, обоснованно, и притом так, чтобы это вело к исправлению, и вообще имело благие последствия...

Здравое обличение является абсолютной необходимостью для нормальной жизни, как отдельного человека, так и общества в целом. Осуждение же всегда является злом... Осуждая других людей, человек поступает по своей злобе и другим страстям. Если же он осуждает зло в себе – то это ведет его к покаянию и вере... Если мы, не обращая внимания на собственное зло, обличаем его в других – то свидетельствуем этим лишь о собственном лицемерии (Мф.7:5). Именно оно и подменяет обличение осуждением. Собственно, осуждение людей и является мнимой борьбой с внешним злом, на которую подвигает человека его собственное внутреннее зло. Обличение же должно исходить из желания побеждать зло добром (Рим.12:21). Однако прежде чем рассуждать об обличении других, каждому из нас надо задуматься о том, отношусь ли я сам к разумным, которые с благодарением принимают обличение, или к нечестивым, которые получают лишь раны, и не имеют в сердце ничего, кроме ропота и озлобления (Притч.9:9)? Всех нас постоянно обличает сам Господь – через нашу совесть, и через те внешние скорби, которые попускаются нам праведными судами Божиими. Они попускаются как естественные последствия наших грехов, и являются, таким образом, обличением и вразумлением от Господа. Именно о том, чтобы нам самим иметь достаточно благочестия и мудрости, чтобы принимать праведное обличение от Господа, и с благодарением нести свой крест, мы и должны позаботиться в первую очередь. Без этого наши рассуждения об обличении других будут лишь свидетельством нашего лицемерия и злобы».

священник Александр Любимов

«Осуждение и обличение – два понятия, между которыми очень часто ставится знак равенства, подразумевая, что они несут один нравственный смысл. Но так ли это? О грехе и пагубности осуждения знает каждый. Слова Христа: «Не судите, да не судимы будете...» (Мф.7:1) цитируют даже не открывавшие Евангелие. Гораздо реже мы вспоминаем другие слова Спасителя – об обличении согрешившего и о том, как это «делать не согрешая самому: вначале – один на один, потом при одном – двух свидетелях, а уж не послушает... скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник». (Мф.18:15-17). Так что это, противоречие? Отнюдь. Слово «суд» наиболее часто в писании используется в смысле определения, постановления, приговора (Нав.24:25. Суд.4:5; 13:12. 2Цар.8:15 и т.д.). Следовательно, осуждение – есть вынесение этого определения или приговора. Обличение же является открытием, доказательством, и доказательством твердым и неоспоримым (Евр.1:1). Несколько отвлеченно это можно представить себе так: один человек говорит: «На улице очень плохая погода, все грязно и мерзко от идущего дождя», а другой: «На улице идет дождь». Понятно. И если осуждение ближнего, как сугубо личное мнение, большей частью, ошибочное и глупое, как все не рожденное любовью и не согласное со Словом Божиим, является разрушителем бытия, то без обличения нормальное течение жизни невозможно. Приведу такой пример – с автодорог убраны знаки предупреждения о ямах, поворотах и т. п., результат такого действа не заставит себя ждать и понятен каждому. Исходя из важности обличения, Апостол Павел и говорит своим ученикам: «Увещевай и обличай со всякой властью» (Тит.2:15; 1Тим.5:20; 2Тим.4:2). Но если о яме на дороге всякий может предупредить, то обличение в духовной жизни – вещь весьма не простая и даже опасная. Господь дал необходимое предупреждение: «Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». (Мф.7:2). Побудительными мотивами могут быть только ревность к Славе Божией и любовь к ближнему. Поэтому, Апостол призывает обличать грехопадения людские только тех, чья святая жизнь во Христе ему была известна. Блаженный Феофилакт сравнивает обличение с хирургической операцией – с резанием (Толк. на «К Тит» 2:15) после которого требуется и мягкое врачевание пластырем молитвы. Называет Святитель и сугубые грехи, нуждающиеся в таком крайне сильном врачевании: «...прелюбодеяние, воровство, хищничество, волшебство». (Толк. на «К Тит» 2:15). Сами Апостолы обличали. (Фил.3:18, 2Фес.3:2, Тит.2:15). Обличали и Святые Отцы. Скажем, Святитель Николай и св. Спиридон Тримифундский обличали арианство. Папе Мартину (14 апреля) еретики-монофизиты и язык вырезали не вынеся обличений святаго мужа. Преп. Иов Почаевский (28 августа, 28 октября) всю жизнь боролся обличением с католицизмом и униатством. И эти примеры можно продолжать до бесконечности от мучеников первых веков до мучеников последних лет. Практически у всех православных богословов есть творения или часть их, имеющие обличительный характер».

священник Александр Краснов

«Можно ли делать замечание человеку, если он неправ? Премудрый Соломон говорит: «Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит тебя» (Притч.9:8). Если человек с живой душой, разумный, так, когда ему подскажешь, он возрадуется, возлюбит нас. Но если человек безумный, его трогать нельзя».

архимандрит Амвросий (Юрасов)

«Тот из вас, христиане, кто, зная, что его брат грешит или только намеревается это сделать, не собирается пойти к несчастному и братским советом удержать его от падения и не говорит о беде архиерею, священнику или духовному отцу на таинстве Исповеди, чтобы те, в свою очередь, (мудрым) словом остановили беднягу от гибельного шага, но будет бездействовать и молчать, пусть, повторяю, знает: тот грех и канон (наказание), предназначенные падшему, налагаются и на него самого тоже. Ибо он мог спасти брата от падения и гибели. Но промолчал и своим молчанием допустил грех и гибель его. Как говорится, кто может воспрепятствовать и не препятствует, тот сам творит (зло)».

прп. Никодим Святогорец

«И мы, обличая кого-нибудь, будем приступать к нему с великой кротостью и с великим благоразумием. Если ты видишь согрешающего брата, то обличи его не всенародно, но как повелел Христос: между тобою и им одним (Мф.18:15), притом не понося и не нападая на лежащего, но соболезнуя и сокрушаясь; будь и сам готов выслушать обличение, если ты согрешишь в чем-нибудь. <…> Кто грешит, у того нет ума, потому что он опьянен и омрачен. Потому не говори так, и к словам своим: какая мне нужда? – не прибавляй еще: каждый понесет свое бремя (Гал.6:5). Ты навлекаешь и на себя величайшую ответственность, если, видя заблудшего, не хочешь помочь ему. <…> Если мы так возьмемся за обличение, то легко сможем исправить грешащих; то же, что мы делаем, достойно скорее неразумных зверей, чем людей, ибо ныне если слышат, что некто в чем-то грешит, то с ним самим не разговаривают, сами же, подобно пьяным старухам, шепчутся друг с другом».

свт. Иоанн Златоуст

«Напутствуй того, кто нуждается в совете, так, словно советуешься с ним, а не приказываешь. Конечно, ты указываешь ему и на решения святых отцов, которые говорят, что если мы не делаем что надо, то попадем в ад – и конец. Но больше советуй ему так: мол, смотри, вот так пишут нам святые отцы, так учит нас Сам Спаситель. И человек сам почувствует в своей душе склонность к истине».

прп. Дионисий Ватопедский

Литература по теме

- Обличение цитаты из Библии

- Обличение Сокровищница духовной мудрости

- Обличение прп. Оптинские старцы

- Обличение свт. Тихон Задонский

- Обличение прав. Иоанн Кронштадтский

- Осуждение, обличение и рассуждение архиеп. Иоанн

- Обличение и опровержение лжеименного знания cвщм. Ириней Лионский

- Обличение на иудеев свщм. Ипполит Римский

- Как правильно обличать ближних и принимать обличение прп. Никодим Святогорец

- О братском исправлении Фома Аквинский

- Про обличение свящ. Георгий Максимов

- Сборник цитат об обличении

Комментировать