Январь

Максим Исповедник, св. [О нем.] Жизнь, дела и мученичество преподобного отца нашего и исповедника Максима / Пер., изд. и примеч. М.Д. Муретова // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 1. С. 1–16 (1-я пагин.). (Начало.)

—1—

Перевод жития св. Максима сделан по следующим текстам, помечаемым у нас буквами:

А. Пергам. рукопись Моск. Синод. (Патр.) Библиотеки, по описанию архим. Владимира № 380, писанная в 1022-м году (на л. 370 почти стершаяся припись), листы 231 об.–252. По сравнению с печатными изданиями жития у Combefis'a и Mignéя, рукопись имеет следующие особенности: 1) нет I–VII глав, излагающих жизнь св. Максима до монофелитского движения и участия в нем Ираклия, – 2) главы VIII–XVIII изложены сходственно, но не тожественно, причем в рукописи прибавлено сообщение о сочинениях св. Максима, – 3) вместо сокращенного изложения изданных Combefis'ом Актов в XIX–XXXIV главах «Жизни», рукопись дословно выписывает самые эти Акты (Comb. I. XXIX–LXVI, Migne 90. 110–172), хотя и с значительными опущениями, именно: в Acta I: гл. IV, нач. V, VIII, IX, первая половина X, вторая половина XI, почти вся XIV и XV. – в Acta II: I и нач. II изложено иначе, опущено: кон. V, VI, VIII, VIII, почти вся XII, вся ХIII, XIV, XV, XVI, нач. XVII, почти вся XIX, XX, XXI, конец ХХIII и XXXII, – 4) приведено все целиком письмо св. Максима к Анастасию монаху (Comb. XLI–ХIII Migne 131–134, – 5) в конце жизнеописания помещено письмо Анастасия пресвитера и апокрисиария, – ученика и сподвижника св. Максима, – к Феодосию пресвитеру Гангрскому, – напечатанное у Combefis'a (LXVII–LXX) и Mignéя (171–178) только в латинском переводе Анастасия Библиотекаря, – в рукописи приведены главы II–V, – 6) наконец, нет сообщения о чудесном восстановлении дара слова и способности письма десницами у святых Максима и Анастасия, по отсечении у них языков и правых рук, – и др. нек. Частные особенности этой редакции жития св. Максима отмечаются в разночтениях, а большие отделы печатаются целиком – в греческом тексте с русским пе-

—2—

реводом, – на правых – нечетных страницах, в соответственных местах. Рукопись несомненно представляет древнейшую редакцию жития: почти все оно состоит из Актов, из письма самого св. Максима и из письма ученика его Анастасия пресвитера и апокрисиария и совпадений, большею частью буквальных, с хронографией Феофана (см. ниже под Th).

Б: Рукопись той же библиотеки № 391, состоящая из пергам. (1–32. 91. 94) и бумажных листов: житие помещено на 89–152 листах, из коих 91 и 94 пергам. XII–ХIII в., а прочие бумажные XV в. – откуда видно, что бумажная рукопись представляет точную копию с пергам. 12–13 в., даже в строках и страницах. При переплете листы перепутаны, порядок их должен быть такой: 89–99. 124–125. 100–118. 128. 119–123. 126–127. 129–152. Рукопись сходствует с текстом Combefis'a в главах I–XVIII и XXXIV–ХLI, – главы XLII нет, как и в № 380 Как и в № 380, излагаются Акты, но в целом почти виде и в обратном № 380-му и Combefis'y порядке, т. е. сначала Acta II, а потом I. Как и в № 380-м, есть сообщение о сочинениях св. Максима. И это житие древнее, полнее и исправнее, чем помещенное у Combefis'a, которое мы дополняем и исправляем по А и В.

С: Изданные Combefis`ом тексты: Vita ас certamen (I–XXVIII, Migne 67–110), в которой между 16 и 17 гл. имеется значительный пропуск, восполняемый нами по Б, с коим совпадают здесь Р и S, – Acta I, (XXIX–XLI, Migne 110–136), письмо св. Максима к Анастасию монаху (XLI–XLII, М. 131–134), приписка Анастасия и его письмо к Каларийским монахам в латинском переводе Анастасия Библиотекаря (LXII–XLIV, М. 133–136), Acta II (XLIV–LXVI, М. 135–172), письмо Анастасия пресвитера и апокрисиария к пресвитеру Феодосию в латин. переводе Анастасия Библиотекаря LXVII–LXX, M. 171–180) и Hypomnesticum (LXXX–LXXXIV, М 193–202). Кроме того цитуются:

AA. SS: Acta Sanctorum, August, t. III под 13-м числом

Р: Помещенный в A A. SS. латинский перевод греческого рукописного жития, сделанный Понтаном (Pontanus)

S: Цитуемый в A A. SS. греч. cod. Sabaudicus.

—3—

M: латинский перевод Актов по трем Ватик, рукописям, принадлежащий Морину (Morinus) и помещенный в Annales Baronii, t. XI ed. 1887, pag. 466 sq,

Д: Славянская обработка жития в Минеях Четьих св. Димитрия Ростовского, под 21 м января, – и русская их переработка в издании Моск. Синод, типографии, книга 5-я, 1904 г.

Г: Грузинское житие, изд. прот. Кекелидзе, в трудах Киев. Дух. Акад. за 1912 г. Ноябрь (текст) и Сентябрь (исследование).

Содержание: предисловие, соотв. I гл. на короче (стр. 451), о родителях и воспитании, соотв. II–III гл. по короче, с дополнением, что родители Максима назывались Иоанном и Анною (451–452), об Ираклие в службе Максима при его дворе, соотв. IV гл. 452), – отсутствующая в др. редакциях историческая заметка о ересях, осужденных на IV в V вселенских соборах (452–453), встреча Ираклия с Афанасием в Иерополе, соот. VIII гл. (453–454), о воспитании петр. Сергия отсут. в др. (454), участие Ираклия в догмат, движении и пр. соотв. VIII гл. (454–455), удаление св. Максима в Хрисоп. обитель и описание его монашеской жизни соот. V–VI гл. но короче (456–457), обличения М. против царя и патриарха отс. в др. (457–458), удаление М. в Рим соотв. VII гл. (458), описание пустынножительства М, и его встречи с двумя Анастасиями, написанные здесь его послания, видение ему – отсутствуют в др. (459–460), прибытие в Рим, встреча с Иоанном папою и, по смерти его, удаление в Африку (460), встреча с Пирром, обращение Пирра в православие и его прибытие в Рим, возвращение Пирра к ереси, его соборное проклятие папою Мартином, прибытие Максима в Рим и написание обличительных посланий и разных сочинений (460–462), о чудесах М. отс. в др. (462), арест Мартина и Максима по повелению Космы (Константа) внука Ираклия, ссылка Мартина в Херсон, доставление Максима и его учеников на суд в Константинополь соотв. XVII гл. (463), суд соотв. Ralatio С и житиям А и В с нек. отступлениями (463–466), письмо Максима к Анастасию соотв. А (466–467), затем tomus alter соотв. В (и А) с некоторыми отступлениями (467–470), обширная вставка о допросе М. отс. в др. (470–477) с извлечением из Disputatio cum Pyrro (475–476), письмо Анастасии соотв. А (477–479), о папе Агафоне и смерти Константа соотв. А и Th (479–481), наконец длинная приписка о Константине и VI вселен. соборе и заключ. похвала св. Максиму, не имеющиеся в других житиях (481–484).

Th: Theophanís Chranographia ed. С. de Boor, I. Есть буквальные совпадения или сходствующие с житием места: стр. 329 стр. 21–332. 5,–341. 12–19,–347. 7–14, 21–24,–351. 14–31. Ср. русск. перевод Оболенского и Терновского: «Летопись византийца Феофана», стр. 243–245. 250–251. 255. 258–259. Родился ок. 758 Г. ум. 817 г.

—4—

Жизнь дела и мученичество преподобного отца нашего и исповедника Максима1

I. Жизнь и всех, подвизавшихся по Богу, плодотворна и полезна тем, что побуждает к добродетели и поощряет к подражанию в добре. Но жизнь исповедника и божественного Максима2 тем успешнее может подготовить к мужеству и тем большую пользу принести3 душе, чем она выше и всецело славнее. Муж этот отличался не только необычайною жизнью, но и увлекательным словом, как и благородным и несравненным мужеством, о коем даже одно воспоминание может доставлять большое удовольствие и внедрять в боголюбивые души великую4 любовь к добродетели. Посему и в настоящем слове, намереваясь говорить о нем, мы желаем и главною задачею своею ставим изложение и описание каждого из его деяний5, так чтобы от воспоминания их и само слово делалось более приятным и доставляло слушателям великое удовольствие. Однако ж невозможно дать полное и цельное изложение всех его деяний, а те, кои мо-

—5—

гут быть изложены6, трудно восхвалить7 должным образом, ибо даже наименьшая из дел сего досточудного мужа оказываются превышающими силу слова. Итак, по трудности и даже невозможности изложить все подробно, я сам нахожу себя вынужденным делать опущения, нисколько не опасаясь обвинения за эти пробелы, потому что и никто другой8 из наших предшественников, сколько мы знаем, (доселе) не пускался в изложение всех деяний сего мужа, очевидно считая такое предприятие нелегким и трудно достижимым. Впрочем, чтобы нам не пройти9 полным молчанием столь важный предмет и, по невозможности коснуться всего, и не опустить всего, – что почитаю и10 неполезным и11 даже не свободным от, вины, – оказывается необходимость для меня представить настоящее слово, хотя и вижу, что оно весьма незначительно и много ниже излагаемых предметов. Таким образом мы и нашу исполним обязанность и должное посвятим вам, неотступно требующим от нас именно слова о нем. Если же среди речи мне придется напоминать и о некоторых других тогдашних делах, то это конечно не без основания12, так как те времена, как знаете, воздвигли великое нападение на истину. Но сначала следует, конечно, сколько можно, сообщить пока13 о самом преподобном14,

—6—

ради коего мы теперь и предприняли слово15.

II. Отечеством божественного и исповедника Максима был первый и величайший из городов Константинополь, обычно называемый также Новым Римом. Его родители принадлежали к старинной благородной фамилии и в мирской знатности уступали не многим, – отличались благочестием, склонностью к добродетели и исполнением ее, так что этим они могли бы славиться более, чем родом16. Произведши на свет сего блаженного, они еще в самом раннем возрасте привели его к божественной купели (крещению), чтобы с младенчества он получил очищение, – не позволяли ему предаваться юношеским удовольствиям, ни расслаблять душу разными детскими ребячествами, чтобы еще не сложившаяся и слабая природа не была увлечена к расслаблению и изнеженности нравов. Напротив, воспитывая благородное дитя в суровой строгости, они внедряли ему и17 сильное влечение к прекрасному и заставляли его18 всецело устремляться к добродетели. Да и сам он, обладая прекрасною природою и получив такое воспитание, еще будучи юношею, уже имел в себе предначертания добродетели, как бы некие тени и письмена, довольно ясно изображавшие будущее. А с дальнейшим увеличением возраста и приобретением устойчивой твердости души,

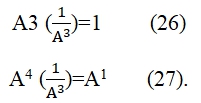

—7—

он начал обладать и более точными образами и чертами ее (добродетели), когда и разум и мысль и все вообще19 устремлялось у него к лучшему и совершеннейшему20.

III. А так как он и к21 учителям ходил, старательно изучая, как следует, все науки, то нужно ли и говорить, сколько познаний приобрел он в течение непродолжительного времени: грамматику и весь круг прочих воспитательных наук он усвоил весьма тщательно, в риторике и искусстве речи достиг наивысшей ступени, а22 философию он изучил так прилежно, что никто не мог23 приблизиться к нему в этом хотя бы и немного. В равной мере24 обладая трудолюбием и природными способностями, он был необычайно способен ко всем наукам. И всеми ими в отдельности пользовался он, как немало содействовавшими25 ему иногда к усовершенствованию в добре. Но26 более всего он изучал и любил27 философию и связанные с нею науки, предпочитая ее всем другим. И так как он находил в ней знание и разумение вещей28, раскрытие как теории, так и практики, исследование природы и миpa и разъяснение всего вообще другого: то поэтому он с тем

—8—

большим рвением отдавался ей и его ум постоянно был занят ею. И это – не как пришлось и безрассудно. Но софистику ее и всякий обман и ложные умозаключения он совершенно отверг и отбросил29, а правила и принципы, равно и прочие логические методы и доказательства признал и усвоил. В самом деле, разве для него возможны были ложные вопросы, сплетения поддельных силлогизмов и таковых же умозаключений, как и вообще все, что пятнает30 истинную мудрость, – чего нет надобности и говорить о нем?31 Разве он заботился когда о чем-либо подобном? Разве мог допустить хотя бы сколько-нибудь склонить свой ум к недоброкачественным произведениям других? И был он для всех предметом удивления, как обладавшей таким знанием и такою добродетелью, а еще более смиренномудрием и скромностью. Никакой предмет никогда32 не вызывал в нем гордости и не заставлял его много о себе думать33: ни знатность рода, ни превосходство над всеми в науках34, ни высота добродетели, ни вообще все другое. Напротив, он так заботился о смирении, что в нем только одном полагал достоинство и похвалу жизни и считал выше, чем если бы кто стал предлагать ему сразу всю имеющуюся у людей славу35.

IV. Но, конечно, было невозможно этому досточудному человеку такой жизни остаться в неизвестно-

—9—

сти и не проявить себя пред другими на общую пользу, хотя он и ежедневно много старался о том, чтобы убегать от пустой славы и не уловляться разными случайностями жизни, с коими быть даже в соприкосновении36 он считал большим препятствием к добродетели. И несмотря на то, что сам он так думал и поступал, однакож против воли он берется во дворец37 тогдашнего императора, – это был Ираклий38, – пригласившего его со всем благоволением и сделавшего первым секретарем царской канцелярии39. Как обладавшим такими достоинствами и как принадлежавшим к такому роду, царь пользовался им в своих делах и имел в нем помощника и соучастника на все хорошее, так как он отличался большим благоразумием40 в понимании должного, был весьма способен давать хорошие советы и обладал даром быстро сказать и написать нужное. Поэтому его участием в делах весьма дорожили как сам царь, так и придворные41, – и этот человек всегда был для них предметом удивления42.

V. Но так как он признавал это ничтожным пред философией: и славу, и богатство, и честь, и все, что касается пустого честолюбия, – и кроме того видел повреждение веры тогдашними новшествами

—10—

и великое осквернение43 Церкви учением монофелитов44, то оставляет все, почитая соприкосновение с этим опасностью для души, – и, как давно уже возлюбивший тихую жизнь, скоро принимает монашество, поступив в монастырь, находившейся на противоположном берегу45, под названием Хрисопольского, где процветала тогда философия46, Там он остриг волосы, облачился во власяную одежду47 и с того времени постоянно стал изнурять свое тело, пользуясь не только постом и непреодолимым48 терпением других страданий, но и предаваясь всенощному стоянию и напряженной молитве, а чрез это очищая49 душу, отвлекая ум от земли50 и освобождая ее от уз прежде освобождения (смерти). И до строгой жизни (в монашестве) приучавший себя к подвигам и трудам и проводивший жизнь согласную с философией, он после того, как посвятил себя на подвиг51, уже ничего другого не желал и не делал. Имел он конечно многих сподвижников, но всех превзошел и пред всеми достиг удивительной высоты. И вот они так поражены были столь великою добродетелью его, что сообща послали к нему усерднейшую просьбу предстательствовать у них и принять начальство над ними, ибо незадолго пред тем они лишились сво-

—11—

его настоятеля52. Но он, отвергая начальство, как некую тяжелую ношу53, твердо и решительно отклонял их просьбу, не уступая их словам и не склоняясь на их мольбы. Когда же увидал, что они все более и более настаивают и пожалуй даже готовы употребить какое-либо насилие, то едва соглашается наконец и принимает настоятельство, думая более не о начальстве, а об ответственном служении.

VI. Отсюда тем больше забот было у него и попечения обо всем, так как он должен был наблюдать не за собою только одним и не за тем, как ему самому наилучшим образом проводить жизнь, но и за тем, чтобы жизнь подчиненных ему направить на плодотворный путь и ввести наилучшее благоустройство. Так рассуждал он в себе самом, что для тех54, кои сами по себе подвизаются в добродетели, есть конечно возможность по своему желанию55 избирать большие или меньшие подвиги, и им оказывается снисхождение, если они не совершают великих дел. Напротив тому, кому поручено устроение душ, даже и при незначительном ослаблении строгости будет предстоять не малая опасность, – как ему самому так и подвластным. Поэтому ему надлежит быть не только наилучшим по добродетели, но и постоянно увеличивать прежнюю добродетель, если он своим примером должен и своих подвластных вести к большей добродетели, взирающих на его жизнь, как на образец, и

—12—

чрез это направляемых или к добродетели или напротив – к пороку. Представляя это, божественный Максим сокрушался душою и истощал последние силы тела, погруженный в заботы о своих учениках. Ради сего он то всех вместе, то каждого по одиночке непрестанно56 побуждал их к добродетели, когда употребляя более нежное слово, а когда более суровое, – иногда давая научение тихо и нежно, а иногда выражая его строго и горько57, смотря по настроенно и природе каждого58. Так настроен был он по отношению к своим подчиненным и с таким расположением вел он настоятельство над ними59.

VII. Когда же он, как мы сказали выше, увидал, что тогдашняя ересь монофелитов60 стала все более и более61 усиливаться и с каждым днем ужасно распространяться представителями этого нечестия, то подвергся скорби и погрузился в тяжелую печаль, сожалея особенно и (самих) виновников этого беззакония. Но он не знал, что ему надо было сделать, при столь чрезмерном распространении зла, охватившего весь почти Восток и Запад62. И вот

—13—

в таких трудных обстоятельствах он находит один только выход, плодотворный и для него самого и для тогдашнего положения вещей. Так как он знал, что старейший Рим был чист от такой мерзости, равно как и Африка и другие места и соседние острова63, то, оставив здешнюю страну, отправляется туда, в намерении защищать истину и вращаться среди тамошних православных. Не без усилий, бед и несчастий совершил такой путь, но все преодолел своим высоким рвением, причем советниками этого путешествия он быть может имел и своих подначальных монахов: разлука с ними хотя и была для него тяжела и трудна, но он кроме задуманного не мог сделать ничего другого, так как время теснило его и требовало отшествия. Однако ж слово наше ушло вперед, пропусти в речь о том, что было в промежуток этого времени и откуда получило начало мерзкое это и отвратительное учение, так возмутившее Церковь и многих увлекшее в ту же погибель. Поэтому необходимо сказать немного и об этом лжеучении, а потом продолжить в связи с этим наше повествование.

—14—

VIII. Когда Ираклий получил царский скипетр64 и Сергий65 занял Константинопольский престол (епископский), то сначала сам Ираклий, все придворные, сановники66 и вельможи держались православной веры, исповедуя и проповедуя две природы, два действия и две воли в божестве и человечестве Христа моего67. Но когда он, к несчастию после многих побед над врагами и славной войны против персов, отступил от православного догмата, тогда вместе с ним начали отступать и церкви, и не малая часть народа перешла на противную (православию) сторону. А68 виновником перемены царя был известный Афанасий, так называемый патриарх Иаковитов, – человек лживый, более всех способный запутать истину. Явившись к Ираклию, пребывавшему в Иepaполе Сирийском, он коварно и злокозненно вошел в доверие к нему, прельстив69 его обещанием, что примет Халкидонский собор, который провозгласил две природы (во Христе), соединенные ипостасно70. А Ираклий имел сильное желание, как показали события, склонить к признанно того собора, как самого Афанасия, которому он обещался дать Антиохийский престол, – так и других всех, кого он видел не соглашавшимися с этим собором, – хотя, по своей простоватости и легкомысленности, он, никого не привлекши, только71 запятнал себя неправомыслием72. И вот

—15—

| A. л. 231 об. Βίος καὶ πολιτεία καὶ ἂθλησις τοῦ ἀοιδίμου καὶ μακαριωτάτου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Μαξίμου καὶ περὶ τῶν δύο μαδητῶν αὐτοῦ. | Жизнь, дела и подвиги преславного и блаженнейшего отца нашего и исповедника Максима, и о двух учениках его. |

| (VIII) Ἡρακλείου τῶν σκήπτρων τῆς ρωμαïκῆς ἀρχῆς ἐπείλημμένου καὶ Σεργίου τὰς ἀρχιερατικὰς φροντίδας τῆς βασιλιδος τῶν πόλεων ἀναδεξαμένου, αὖϑις τὰ τῶν ἐκκλησιῶν ἐν ταραχῇ ἦν καὶ ἡ τῶν μονοϑελητῶν αἵρεσις ὥσπερἂλλη τις αἰγυπτιακὴ πληγὴ τὰ τῶν ὀρϑοδόξων συστήματα κατενέμετο, τὴν ἀρχὴν ἐντεῦϑεν λαβοῦσα. | (VIII)73 Когда Ираклий получил скипетр римской власти и Сергей восприял архиерейское попечение над царственным городом дела Церкви снова пришли в смятение и ересь монофелитов, как бы другая какая египетская язва, стала разрушать строй православной церкви, получив свое начало из таких обстоятельств. |

| Ἡράκλειος γὰρ οὗτος μετὰ τὰ μεγάλα ἐκεῖνα καὶ παράδοξα κατὰ Περσῶν τρόπαια καὶ τὴν ϑαυμασίαν τῶν Ἱεροσολύμων ἐλευϑερίαν καὶ Ζαχαρίου τοῦ πατριάρχου καὶ των τιμίων καὶ ζωοποιῶν ξύλων τὴν εἰς τὸν ἴδιον τόπον ἀποκατάστασιν, τὴν καρδίαν ὡς ἔοικεν ὑψωϑεὶς κατὰ τὸν Ἐζεκίαν, μὴ μεταγνοὺς δὲ κατ’ αὐτὸν, ἀλλὰ τὸ μὲν πάϑος τὸ αὐτοῦ πεπονϑὼς, τὸ δὲ φάρμακον τὸ ἲσον μὴ ἐπιτιϑεὶς, ἀγνόημα ἠγνόησε μέγιστον καὶ πολὺ χεῖρον καὶ ὀλεϑριώτερον τῶν ὧν οἱ Πέρσαι κατὰ χριστιανῶν ἐνεδείκνυντο, ὅσον οἱ μὲν σώματος τὸ δὲ ψυχῆς ἐπῆγε τὸν ὂλεϑρον. Ἐν Ἱεραπόλει74 γὰρ τῆς Συρίας τὰς διατριβὰς αὐτοῦ ποιουμένου Ἀθανά- | Ираклий этот после известной, великой и славной победы над Персами. Чудесного освобождения Иерусалима и патриарха Захарии и восстановления на свое место честного и животворящего Древа (Креста), возгордившись, как кажется, в сердце своем, подобно Езекии, но не покаявшись, как он75, а напротив, подвергшись его недугу и не употребив его лекарства, – впал в величайшую ошибку, которая по сравнению с соделанным Персами про- |

—16—

Афанасий, как сказано, разными способами привлекши его к себе, привел в некое колебание относительно двояких действий и хотений двух природ. Этим склоняет его сообщить свое мнение и Сергею Константинопольскому, а известного Кира Фасидского вызвать даже к себе и спросить и его, как подобает мыслить об этом, – и что они решат, с этим и ему должно согласиться. Злодеи знал, что тот и другой следуют учению об одном действии и одной воле. Когда же Ираклий одного, то есть Кира, пригласил к себе, а патриарху (Серге) в письме изложил свое мнение, и обоих нашел в равной мере приемлющими монофелитское учение и без колебаний согласными думать одинаково с ним, – тогда и сам всецело оказывается на противной стороне и признает волю, вернее сказать безвольную, чем единовольную (ὰϑελήτου ἢ μονοϑελη του ϑελήματος).

IX. Вслед затем свои вероопределения посылает и Римскому76 предстоятелю, как бы считая несправедливым, если бы не наполнил всю землю своими дрожжами и не сообщил всем своей заразной ереси. Но сей божественный муж, признав послание его явным заблуждением и вознегодовав на это отвратительное неправомыслие, не только в противопосланиях и сильных опровержениях изобличает и разрушает все его предположения, но и подвергает анафеме тех, кто их содержит и им следует. Однакож это не принесло никакой пользы Ираклию, так как он не поверхностно, а глубоко воспринял это лжеучение: спустя немного он спешит наполнить этою мерзостью и Александрию, послав

(Продолжение следует).

Леонтий (Лебединский), митр. Мои заметки и воспоминания (Автобиографические записки Высокопреосвященнейшего Леонтия, Митрополита Московского) // Богословский вестник 1913. Т. 3, № 11, с. с. 610–623 (2-я пагин.). (Продолжение).

-—610—

Переход мой во Владимир и ректорство Семинарией Владимирской

В начале июля 1856 г. выехал я из Киева. Мне сопутствовал о. Филарет, мой земляк, ехавший на родину через Москву. В Москву прибыли мы, помнится, в пятницу вечером, и в субботу утром, часов в 11-ть явились на Троицкое Подворье, чтобы представиться митрополиту Филарету. В субботу митрополит не принимал посетителей; но для нас, как путников, сделано исключение. Вот мы являемся. Владыка, сидевший за столом с кипой бумаг, благословил нас и пригласил сесть. Он сразу узнал меня и даль вопрос: «Зачем Вас назначили во Владимирскую Семинарию?» – Я отвечаю – «Воля начальства». – Вас следовало держать в Академии, странно распоряжаются. Вот я когда-то был ревизором Владимирской Семинарии – она плоха; Вам много будет хлопот. – А Вы куда отправляетесь», обращается к моему спутнику. – «На родину, Ваше Высокопреосвященство». – «Не люблю я тех монахов, которые по родинам ездят» – заметил он своему соименнику. Разумеется, тот сконфузился. Этим и кончилась наша аудиенция. Взяв благословение, мы отретировались. В это время в Москве шли приготовления к коронации

—611—

покойного Государя Александра ІІ, – везде суета, постройки, переделки, приспособления. Я хотя и спешил к месту новой службы, но нашел время побывать в Симоновом монастыре у о. архимандрита Аполлон, старого знакомого. Приезжаю, и вижу тоже приготовления, переделки. «Это для чего?» спрашиваю я. «А от бачите, у меня назначена квартира для архиепископа Иннокентия Херсонского. (Аполлоний любил по-малороссийски говорить). А я вот и тяну переделки, и-таки не пущу его сюда». Так и вышло, комнаты не окончены, и Иннокентий должен был поместиться в Златоустовском монастыре – неудобно. Упоминаю о том, чтобы показать, каков был характер у Аполлония. Само собой разумеется, что мы помолились и в Сергиевой Лавре, где я познакомился с тогдашним ректором Академии Евгением, инспектором Сергием и профессором Амфитеатровым.

Ректорство во Владимирской Семинарии

Прибыл я во Владимир 20 июля (1856 г.), и конечно, прежде всего, представился преосвященному, тогда Иустину. Он обрадовался мне как приехавшему из Киева, где он сам учился в Академии, там бакалаврствовал и ректорствовал в Киевской Семинарии (первого курса Киевской Академии 1823 г.). Прием был ласковый. Так как продолжалось вакационное время, то я, с благословения Преосвященного, скоро отправился в Переславль Залесский, в Данилов монастырь, которого настоятелем был назначен. Монастырь этот издревле числился за ректорами Владимирскими. И мой предместник архимандрит Платон († архиепископ Костромской) изрядно исправил его при пожертвованиях благотворителей. Но братии в нем было мало, и бывшие похрамывали морально. При монастыре находилось и духовное училище, надо сказать, хорошее. Теперь оно устроено на месте разрушенного Горецкого в Переславле монастыря. В Даниловом монастыре открыто почитают св. мощи преподобного Даниила. Здесь жили на покое и скончались Черниговские архиепископы Лаврентий и Павел, уроженцы Владимирской Епархии. От Переславля близко (60 верст) Ростов, и я имел возможность побы-

—612—

вать в нем и поклониться мощам Святителя Леонтия, моего патрона.

После каникул началось в Семинарии обычное учение. Я изумился количеству учеников, – их было до 700. Каждый класс имел по три отделения. Все три отделения богословского класса собирались в большую залу, и нужно иметь сильный голос, чтобы преподавание уроков слышали все ученики. Я принялся усердно за дело, и встретил к своему удовольствию сочувствие и в воспитанниках и в наставниках, которых было много. Работа кипела, можно сказать. Ученики занимались с охотой, и вообще отличались живыми способностями и доброй восприимчивостью при даровитости очень многих. И я доволен оставался учебной частью. Нравственная часть требовала внимательного надзора; ибо немногие ученики жили в казенном общежитии за Лыбедью так называемой, а большинство – на квартирах. Исправлял должность инспектора до назначения нового профессор М.И. Флоринский. Дельный преподаватель по Св. Писанию, он своей бестактностью и жестокостью по части инспекции чуть не наделал себе беды. Он ныне несчастный архимандрит, потерпевший за нетрезвость. Не распространяюсь о нем. Прибывший из Московской Академии инспектор иеромонах Кирилл, не глупый человек по науке, оказался слабым и поблажливым. Приходилось самому вникать во все мелочи, и заправлять инспекцией, входя нередко в пререкания с Кириллом. К моему утешению, ученики старались быть внимательными к моим наставлениям, которые давал я им по классам in corpore. Вообще – Владимирская Семинария оставила во мне приятное воспоминание.

Преосвященный Иустин мало обращал внимания на Семинарию и бывал только на экзаменах некоторых. К сожалению (хотя это было раз только по моему краткому пребыванию во Владимире), преосвященный Иустин поставлял меня в недоумение своими выходками. Помню – на экзамене один ученик отвечал по Догматике о божественности Иисуса Христа, и приводил классический текст: «да о имени Его поклонится всякое колено небесных, земных и преисподних». Объяснение текста шло по урокам печатной догматики. «Ну вот пустяки», возражает преосвящен-

—613—

ный. «Зачем насиловать текст? Тут разумеются птицы, рыбы, гады». Это меня просто ошеломило; я вступился, – и скоро оба мы замолчали. Впечатление на учеников сделано нехорошее. Другой пример. Ученик говорит: «Дух Святой в виде голубя снизошел на Иисуса Христа при крещении его в Иордане». Преосвященный замечает: – «Ну, простой голубь летал, и только». Это меня возмущало. Какой соблазн для юных питомцев! Идет, например, экзамен по языкам, по математике, преосвященный выражается: «Ну, к чему такими пустяками забивать голову?». Вот и заставляйте учеников заниматься всеми предметами. Все это факты, бывшие на экзаменах перед P. X. в 1856 г. Очень жаль, что умный человек – преосвященный вольнодумствовал так явно. Я умалчиваю о его интимных беседах со мной о благодати, о церкви. Либеральность в убеждениях Иустина известны были митрополиту Филарету от ректоров, например, Сергия, бывшего инспектора и затем ректора Московской Академии, как сам он говорил мне. С болью сердца пишу это, ибо Иустин имел хорошее отношение ко мне. Но amicus Plato, amicus Socrates, sed magis arnica veritas. Образ мыслей преосвященного Иустина очень вредно отзывался и на его положении. Поставленный в необходимость оставить Епархию, он долго (за 80 л.) жил на покое в Боголюбовом монастыре, и я верую, что благодать Божия изменила его убеждения. Как администратор, – он был очень исправен, трудолюбив и формален, хотя вспыльчив – как сильно геморроидальный. Служил он очень скоро, так что нам совслужащим поспевать вычитыванием молитв в службах было трудно. – Не пасквиль пишу, а правду, и повторяю – с болью сердца. Сознавал ли весь вред своих нескрываемых убеждений сам Иустин, – трудно сказать, между тем жаловался, что его обходят, и особенно на Московского Филарета, и, конечно, несправедливо.

Из близких мне людей во Владимире упомяну о ректоре Владимирского духовного училища кафедральном протоиерее Ф.М. Надеждине, по Семинарии и Академии сотоварище и земляке известного И.В. Рождественского. В свое время, говорят, это был блестящий профессор философии Владимирской Семинарии. Ф.М. Надеждин имел, кроме ума

—614—

недюжинного, прекрасное сердце и практичность в жизни. Ректорствовал он с душой, и зато любили его и отцы, и дети. Приятно было с этим многознающим и умным человеком беседовать о предметах серьезных. Проповеди он писал отлично, и говорил внушительно. Жаль, что он скончался еще не старым. Он был и любимым другом блаженной памяти о. протоиерея и члена Синода – Рождественского.

Недолго пришлось мне ректорствовать во Владимирской Семинарии – всего 11 месяцев. В июне 1857 г. при самых радушных проводах и сожалении учеников, выразившихся в речах и слезах, я простился с Владимиром, и выехал в Новгород, куда сверх всякого ожидания назначен был ректором Семинарии и настоятелем. Антониева монастыря. Не могу здесь не упомянуть о замечательном сне, виденном мной за месяц до моего нового назначения. Представляется мне, что я еду по железной дороге в Петербург, и являюсь к митрополиту Григорию, которого вовсе не знал еще в лицо. Выходит он ко мне с распахнутой рясой, из-под которой видится подрясник, опоясанный простым красным кушаком, без камилавки, благословляет, и велит явиться в третьем часу к обеду, когда он приедет из Синода. Затем еду я, как будто, на пароходе по Волхову, вижу берега прекрасные и монастыри, любуюсь ими. Подъезжаю к третьему монастырю, и слышу чей-то голос: «Вот твой монастырь», и пароход остановился. Сон этот я помнил; но не придал ему значения. Скоро получаю формальную бумагу об этом перемещении, – и приказание явиться в Петербург к митрополиту. Вообразите же мое удивление, когда сбылось буквально все виданное мной во сне. Я пристал у Антониева монастыря, и при колокольном звоне, встречен был братией и воспитанниками Семинарии, издавна существующей в Антониевом монастыре. Таким образом, мое перемещение, видимо, было делом Промысла Божия, и верую, – по предстательству преподобного Антония Римлянина.

Прежде отправления своего из Петербурга в Новгород, я счел долгом повидаться со знакомыми и, в особенности, с моим товарищем, архимандритом Кириллом, быв-

—615—

шим инспектором Академии. Вхожу к нему с распростертыми объятиями, а он больной, какой-то изможденный вопит: «Представь себе, Фошка – ректором!». (Вместо Макария о. Феофан назначен был из ректоров Олонецких – ректором Академии). «Знаю», – отвечал я, – «так что ж? Ведь он был нашим наставником, что же тут обижаться? Конечно, тебе хотелось ректорства в Академии; а я скажу, брат, тебе, что тебя на мое место во Владимир назначают». Как ужаленный, он изменялся, и скоро стал хлопотать через посредство дяди – протоиерея Наумова у министра Горчакова, чтобы его послали в Иерусалим Епископом и начальником миссии, куда уже быль назначен преосвященный Поликарп, викарий Херсонский. Хлопоты увенчались успехом. Поликарп перемещен в Орел, a Кириллу досталась честь быть епископом Мелитопольским, начальником Иерусалимской миссии. Дело окончилось, когда я уже в Новгороде осваивался.

Новгородская Семинария

Что сказать о Новгородской Семинарии? Я занял место архимандрита Нектария, который недолго ректорствовал здесь и, зная предположение, что скоро его переведут в Петербург, мало занимался делом. Инспектором Семинарии застал я своего старого знакомого иеромонаха Германа (ныне Епископ – настоятель Донского московского монастыря, присутствующий в Св. Синоде). Он страдал тогда глазами, но исполнял должность аккуратно, хотя и хандрил. Посвященный в сан архимандрита, он скоро был назначен, по моей рекомендации преосвященному Кавказскому Игнатию (Брянчанинову), ректором Кавказской в Ставрополе Семинарии, и вместе с преподавателем иеромонахом Исаакием, тоже мной рекомендованным на инспекторство, уехал к месту назначения. На место Германа, по моей просьбе, назначен был инспектором профессор С.-Петербургской Семинарии иеромонах Феогност (ныне архиепископ Владимирский). Преподаватели, за немногими исключениями, на первых порах показались мне только посредственными, хотя и усердными.

Пребыл я в Новгородскую Семинарию во время экза-

—616—

менов перед летними вакациями, и продолжал их по данному прежде о. Германом расписанию. Испытания показали меру успехов учеников удовлетворительную, – и воспитанники отвечали на вопросы вообще достаточно. Припоминаю, что мое внимание обратил на себя ученик среднего отделения М.Владиславлев, которого и экзаменационное сочинение было выдающееся. В списке стоял он во 2-м разряде, чуть ли не во второй половине. Слушая ответы его, я обратился к инспектору с вопросом тихо: «Почему Владиславлев стоит так низко?», – и получил ответ, что он ведет себя нехорошо. В списке я его сразу потому повысил, и, позвав к себе, взял с него обещание – бросить свою дурь, и во время вакации заняться французским и немецким языками. Он исполнил свое слово. Приехавший с вакаций, он переменился, и на первую же треть занял 2-место в 1-м разряде. Посланный в Академию С.-Петербургскую по окончании Семинарии, он и там был 1-м. Но о Владиславлеве речь будет еще впереди. Кстати сказать, что Новгородские семинаристы вообще отличались твердостью характера и трудолюбием, и если кто из них замеченный например в пьянстве или грубости, лености, давал слово – исправиться, – сдерживал его точно, – чему я радовался. Много имело доброго влияния то, что Семинария находилась при монастыре. Являлись охотники и немало, которые до класса посещали раннюю обедню, читали и пели в церкви, не по наряду, a по чувству благочестия. В воскресные и праздничные дин хор певчих семинаристов привлекал много посторонних посетителей. Нельзя не порадоваться, что новгородская Семинария осталась доселе на прекрасном месте. Постановлено было в недавнее время вывести ее в город; куплено уже было и место; но видно не угодно прп. Антонию допустить перемену. Считаю себя счастливым, что и я (будучи присутствующим в Синоде) содействовал тому своими резонами, внушив ревизору Зинченко – отстаивать старое место. И вот, новое место продано, хотя с убытком для казны, а Семинария по значительным перестройкам осталась в Антониевом монастыре, сверх ожидания. В 1858 г. посетил Семинарию и монастырь митрополит Григорий, и велел мне избрать охотников из богословского класса –

—617—

поступить в миссионерскую академию, которую он задумал учредить в с. Грузине, в Аракчеевских зданиях, уже тогда и переданных в духовное ведомства. До десяти воспитанников изъявили желание быть миссионерами. Но, увы! Со смертью Григория идея миссионерской академии испарилась, и давно уже самое здание обратно передано гражданскому ведомству. Нельзя не пожалеть о том, когда знаешь, какая великая нужда имеется у нас в миссионерах.

Монастырь Антониев – древний. Архимандриту предоставлено в нем совершать богослужение с некими архиерейскими привилегиями. Ректоры Семинарии всегда прежде были и настоятелями его. С недавнего времени сделано разъединение, когда ректором состоит протоиерей. Нельзя не пожалеть о таком разъединении, тем более, что весьма легко совмещать здесь обе должности; а ведь протоиерей – женатый и не живет при Семинарии. Сказал я прежде, что в монастыре открыто почивают мощи преподобного Антония; но рака, в которой они почивают, была ветхая очень, как я нашел ее. Когда, по приезде митрополита Григория, явился я к нему в Юрьев монастырь, где он остановился, – как ректор и благочинный монастырей, – и он спросил, все ли у нас хорошо, я отвечал, что по монастырям не очень-то хорошо и, прежде всего, у меня в монастыре рака прп. Антония очень ветха и грозит развалиться. «Не думаешь ли новую строить?» – «Да, Владыко, есть мысль». – «А где возьмешь денег?» – «Буду собирать; а Вы книгу разрешите сборную на мое имя?». Книга дана, и я с ней же и поехал прямо в Консисторию, как член ее. Предложивши о.о. членам книгу сборную, я получил записей на 300 р. В каникулярное время, отправившись для обозрения монастырей, как благочинный, я собрал порядочную сумму, а затем в Петербурге с разрешения митрополита до 7000 р. Рака заказана была Верховцеву за 10000 р. и сделана превосходно. Радовался я, что Господь благословил мое дело успехом полным; но, к сожалению, при переложении св. мощей не мог быть, находясь уже в Петербурге викарием. Митрополит Григорий, назначавший 1-е июля днем торжества в Антониевом монастыре, и вместе с собой назначивший и мне быть там,

—618—

скончался 17 июня, и мне, как управлявшему Епархией, не разрешили отпуска. Совершить торжество досталось новгородскому епископу Евфимию и архимандриту Никандру, моему преемнику по ректорству и настоятельству в монастыре. В свое время это было описано подробно профессором Новгородской Семинарии Павлинским.

Викарий Новгородский Евфимий, епископ Старорусский, был до Нектария несколько лет ректором Новгородской Семинарии. Это тип формалиста самого строгого. Аккуратный сам, он требовал полной аккуратности от наставников и от учеников, а будучи викарием – от духовенства. Много он принес пользы Новгородской Семинарии своими трудами, и выработал хороших кандидатов священства. Тяжел он был для подчиненных, но и себя не щадил; страдая сильными припадками геморроя, – он не изменял своим привычкам никогда. Из-за излишней щепетильности у меня бывали с ним столкновения, но оканчивались мирно. Правление Семинарии Новгородской имело права, данные митрополитом, которые устраняли стеснительную требовательность викария. Викарий в Новгороде обыкновенно управляет и Хутынским монастырем. 6-го ноября в Хутыне бывает храмовый праздник в память преподобного Варлаама Хутынского, и совершается торжественное богослужение при многолюдном стечении. Служил с преосвященным – 1857 г. и я – и, легко одевшись, получил простуду, которая причинила мне сильную горячку. Болезнь усилилась до того, что отчаивались в моем выздоровлении. Я находился в третий уже раз в жизни при смерти. И верю, что выздоровел по предстательству прп. Антония. Не могу здесь не вспомнить с особой признательностью об уходе за мной блаженной памяти архимандрита, тогда Сковородского монастыря, Паисия и врача Семинарии Аренского. Много я обязан им. Архимандрит Паисий очень усердно потрудился для обители Сковородской и после – Старорусского Преображенского монастыря. Это был монах добрый и опытный. Жаль, что он рано скончался. Служа прежде в г. Задонске казначеем монастыря, он удостоился чести, в числе весьма немногих, участвовать в секретном перенесении мощей святого Тихона из усыпальницы его в Собор по поручению ар-

—619—

хиепископа Антония, пребывавшего на тот раз в Задонском монастыре (1846 г.).

Общее впечатление о Новгороде, Семинарии и монастыре осталось у меня очень приятное. Народ там религиозный, воспитанники вдали от города имеют возможность заниматься сосредоточеннее, братия монастырская, невеликая по количеству, в соприкосновении с учебной корпорацией имели случай восполнять свое образование, у кого была охота к тому. Семинарская корпорация держалась дружно. Сам я, враг всяких интриг, заботился о единении, и достигал его. Обилие монастырей мужских и женских в Новгороде и Новгородской Епархии имеет важное воспитательное значение для народа.

Перемещение в Петербург и ректорство в Семинарии

В Новгороде ректором и настоятелем монастыря я пробыл год и одиннадцать месяцев. Перемещённый ректором С.-Петербургской Семинарии, я прибыл в Петербург 4-го июня 1859 г. Итак, по судьбам Божиим мне пришлось оканчивать учебную службу там, где я начал ее. Не могу сказать, чтобы я с удовольствием переехал туда; ибо Новгородскую Семинарию я полюбил, да и жить в монастыре мне нравилось. Кроме того, я предвидел наперед, что в С.-Петербургской Семинарии придётся мне иметь более беспокойств и столкновений, – тем более что прежние там порядки ослабели, и ученикам давалась свобода излишняя, которая требовала ограничения. Сразу я это заметил, почувствовав на коридоре при вступлении в свою квартиру, сильный табачный запах, что, конечно, не относилось к чести инспекции. В ректорской квартире помещался еще и назначенный ректором Академии – архимандрит Нектарий и мы жили вместе до отъезда преосвященного Неофана из Академии в Тамбов на Епархию. Как старые знакомые, встретились мы с любовью. Я вступил в должность немедля по обычном представлении митрополиту Григорию. Накануне перехода о. Нектария в здание Академии в честь его Семинарская корпорация устроила обед. – Упоминаю об этом потому, что он имел последствия, со-

—620—

вершенно неожиданные. Несколько учеников сделали плохую шутку, – похитили порядочное количество бутылок вина, которое было до времени поставлено в углу коридора, и преспокойно себе распили в саду. Инспектор иеромонах Павел, узнавши об этом помимо меня, не донесли мне, самовольно распорядился высылкой виновных из Семинарского корпуса, намереваясь настоять об исключении их. Когда я узнал о том случайно от одного из священников, – приказал возвратить их немедленно в корпус, чтобы разобрать дело по всей справедливости. Инспектору сделано было мной строгое замечание, – и это послужило поводом нашей размолвки. На вопрос мой: «Почему Вы так поступили?», он отвечал, что стыдно было ему на первых же порах доложить мне о беспорядке экстраординарном. «Хороша же Ваша инспекция!», – сказал я. Расправа сделана была после экзаменов, – и только двое понесли заслуженную кару. Через два дня, когда я пришел к митрополиту с делами, он, посмеиваясь, спрашивает: «У тебя все благополучно?». Я сказал – «Не все, к сожалению», (а он уже узнал от кого-то о происшествии) и рассказал суть дела. Владыка рассмеялся и говорит: «Не клади плохо, не вводи вора в грех; посечь бы их, шалунов». В непродолжительном времени Павел переведен был инспектором в Академию по ходатайству Нектария. На место Павла по моему ходатайству назначен инспектором иеромонах Иосиф (Баженов) из преподавателей Семинарии, к сожалению, не оправдавший моих надежд. Своей благосклонностью и либеральным взглядом – он немало причинял мне беспокойств. Хороший наставник – он был плохой инспектор. Наставников я застал еще довольно из прежних моих сослуживцев, – но больше новых. Все они делом занимались исправно. Я преподавал догматическое богословие, и учениками был доволен. Многие из них ныне занимают должности священников с честью, а некоторые, как, например, Н.Барсов, профессорствуют в Академии и Семинариях.

Вместе с ректорством я принял и должность редактора журнала «Духовная Беседа», основанного при семинарии митрополитом Григорием. Помощниками моими были: протоиерей Яхонтов и профессор Шавров (уже покойный),

—621—

заведовавший зоотомической частью. Журнал шел очень хорошо и расходился до 7000 экземпляров, чему много содействовала введенная при мне уже «Церковная Летопись», в которой помещались и Синодальные распоряжения. Много помогали интересу дела и заграничная корреспонденция наших священников при посольствах, и статьи о.о. протоиереев Богословского († протопресвитером в Москве), бывшего тогда профессором в Училище Правоведения, Рождественского, известного Ивана Васильевича, и Яхонтова (письма к отступника от православия). Но преимущественно, журнал обязан своим успехом митрополиту Григорию. В каждом почти номере он помещал свои или проповеди, или же ряд статей под заглавием «Свечка во тьму и сумрак». Над последними посмеивались многие, – за изложение; но справедливость требует сказать, что они приносили большую пользу читателям, особенно из среднего сословия. Редакция доставляла мне много хлопот. Все статьи просматривал предварительно сам митрополит, и каждый номер до напечатания был представляем мной ему. Тяжело по временам становилось угодить старику, имевшему своеобразный взгляд. Часто Московский митрополит Филарет писал в своих письмах Григорию замечания разные, которые и предъявлял мне он. Раз как-то я не вытерпел, и сказал: «Владыко! Что ж это Московский все пишет замечания Вам, как будто доселе Вы ученик его? А в «Православном Обозрении» разве мало недостатков и мыслей, подлежащих оспариванию?». «И в самом деле, так», – сказал Григорий. Сам он имел склад речи особенный и употреблял нередко слова и обороты, казавшиеся странными. Я, бывало, прочитавши статью, бегу к нему, я говорю: «Владыко! Нельзя ли изменить вот это слово, или оборот?». – «Ну, вот что ты меня учишь? Печатай как есть!». А когда напечатаешь, и он получит письмо с замечанием, призывает меня и говорит: «Что ты мне не доложил?» – «Я докладывал об этом слове Вам. Вы не согласились изменить» – «Ну, я забыл». Припоминаю два случая по редакции очень неприятных для меня. Раз как-то митрополит Григорий дает мне статью, собственноручно написанную, под заглавием «Сиятельное Солнце», и велит напеча-

—622—

тать в ближайшем номере. Прочитавши, я прихожу к митрополиту и говорю; «Нельзя ли оставить эту статью? Она подает повод к столкновению, потому что ее поймут, как пасквиль на обер-прокурора». Разгневался Владыка и не согласился со мной. Я немедля исполнил его приказание. Дня через три вечером неожиданно является ко мне в квартиру чиновник особых поручений при обер-прокуроре Κ.К. Зедергольм (умерший иеромонахом в Оптиной пустыне с именем Климента) и спрашивает: «Печатается уже статья «Сиятельное Солнце»? – «Да». – «Приостановите печатание! Я говорю Вам приказание Александра Петровича» (Толстого – обер-прокурора Св. Синода). – «Я не могу, потому что митрополит приказал мне немедля ее напечатать, хотя и я просил его не печатать». Слово за слово – мы порядочно побранились. По уходе Зедергольма около 9-ти часов вечера (зимой), я тотчас иду к митрополиту. И прошу келейника доложить, что я пришел по нужному делу. Владыка уже собирался спать (он ложился рано – в 9 ч. и вставал рано – в 3 часа) и был в спальне. Выходит он с обеспокоенным видом. «Что такое?» – спрашивает. Я объяснил ему суть дела. Недовольный, назвавши мальчишкой Зедергольма, он приказывает мне поутру в 7 часов принести статью уже печатную (1000 экземпляров уже отпечатано было номер): «Вот я возьму ее в Синод с собой». Поутру являюсь я с номером, где была напечатана статья, в Лавру, и вижу экипаж. «Кто здесь?» – спрашиваю. – «Обер-прокурор». Как передавали мне, они крупно между собой поговорили. По отъезде гр. Толстого являюсь я. «Оставь мою статью. Есть у нас, чем заменить?». – «Есть-то, есть; да уже 1000 экземпляров напечатано номера». – «Ну, я заплачу убыток». – «В этом нет нужды, Владыко». Таким образом, я один и остался в накладе, не материальном, конечно, а в моральном. Статья уничтожена, и номер вышел с заменой ее другим сочинением – моим, готовым прежде.

Другой случай по редакции, мне памятный. В 1860 г. греко-болгарский церковный вопрос уже был в ходу, и немало толковали о нем, хотя и не так гласно, как гораздо после этого было. В «Духовную Беседу» по внушению графа Толстого доставлена статья кем-то, не помню,

—623—

в пользу греков. Она напечатана и читалась с интересом. Через месяц или более напечатана другая – в пользу болгар. Последняя не понравилась графу Толстому. На обеде у митрополита Григория в пятницу Пасхальную (1860 г.), когда я уже был епископом Ревельским, оставаясь ректором еще и редактором, граф Александр Петрович выразил митрополиту неудовольствие за сочинение не в пользу греков. Митрополит указал на меня – как редактора. Я говорю Толстому, что статья напечатана с одобрения Владыки. Он, посмеиваясь, говорит Толстому: «Молодой архиерей не слушает меня! Впрочем, поспорьте с ним».– «Audiatur et altera pars», – отвечал я обер-прокурору и стал защищать содержание статьи со всей скромностью. Толстой замолчал, но, видимо, не доволен мной остался. Это был человек верующий, набожный, но односторонний и мнительный. – Ближайшими, домашними его внушителями были два молодых чиновника, постоянно при нем находившиеся: Зедергольм, о котором я раньше сказал, и Т.И.Филиппов, так ныне известный. Последний остается доселе верен своему давнему направлению. К чести графа Толстого надобно сказать, что он глубоко уважал митрополита Григория, с которым сблизился еще в Твери, будучи там губернатором. Впрочем, сам Толстой А.П. не долго обер-прокурорствовал. Помимо его некоторых недостатков, это был глубокий христианин, чисто православный. И сколько можно по внешности судить – не искавший славы у людей. Время его молодости мне неизвестно, но, по слухам, он обязан переменой своей нравственного направления одному из священников Тверской епархии.

Катков М.Н. Классицизм и духовная школа77: (Письмо Каткова к митр. Иоанникию [Рудневу] Московскому) // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 1. С. 6–9 (2-я пагин.)

—6—

Высокопреосвященнейший Владыко!

Я столько положил души, усилий и забот на установление правильных воззрений в учебных вопросах, столько поработал этому делу, что всякая ошибка в нём глубоко и больно потрясает меня. А потому простите меня за моё сердечное сетование по поводу нового учебного плана Духовных Академий.

Духовные Академии имеют своим назначением готовить учёных богословов. Но учёным в истинном значении этого слова может быть только тот, кто владеет ключом к источникам своего ведения. К источникам же богословского ведения не может быть прямого доступа без основательного знания языков эллинского, римского и еврейского. Преподаваемые курсы, как бы ни были хорошо усвоены слушателями, дадут только более или менее успешных учеников, но не учителей, которые могли бы стать в уровень с учёными Запада. Учёный богослов должен быть вместе и фило[логом], как по обоим классическим языкам, которые для филолога нераздельны, так в известной мере и по еврейскому. Только при этом условии на-

—7—

учное образование для богослова будет живой силой. Зачем же богословам нашей Церкви оставаться в ученическом отношении к учёным других исповеданий, и только через их труды пользоваться первоисточниками? Выучить книгу или прочтённый профессором курс – это ученическое дело; по обладать ключом к источникам, приобрести средства вникать в сами тексты священных и учительских писаний – вот сила учёного богослова. Заменяют ли эту живую силу профессорские компиляции? Можно и без науки быть благочестивым христианином и достойным служителем алтаря; по если речь идёт о богословской науке, то первой и главной заботой должно быть сообщение учащимся органов для более или менее глубокого проникновения в источники, а между тем в учебном плане, принятом для духовных академий не только не усилен, что крайне требовалось, филологический элемент, но, можно сказать, уничтожен. Греческий и латинский языки разрознены, между тем как они могут быть изучаемы в должной силе и с пользой только параллельно. Учащимся в Академии предоставляется выбирать для изучения лишь один из классических языков: так что может выйти, что учёный богослов Православной Церкви не будет должным образом освоен с языком Её учителей, как и самого Евангелия. Наконец духовные академии имеют своей задачей готовить не только богословов, но и преподавателей для Семинарий. Хороши же будут преподаватели древних языков, без филологической подготовки.

В новом уставе есть, впрочем, параграф, предоставляющий Святейшему Синоду право изменять по усмотрению учебный план; а потому можно надеяться, что в распределении академических занятий будут со временем внесены перемены, и что филологический элемент в них будет, восстановлен и усилен. Но меня глубоко возмущает слух, что и в самих семинариях будто бы предполагается ослабить изучение классических языков, именно греческого, и притом в пользу русской словесности. Это было бы роковой, быть может, непоправимой ошибкой. Оба древние языка и без того слишком слабо поставлены в наших семинариях, слабее чем в гимназиях: к тому

—8—

же в семинариях они преподаются учителями, не получившими высшего филологического образования. Требовалось бы усилить и усовершенствовать способы преподавания древних языков в семинариях; а вместо того эти основные предметы учебно-воспитательного курса в духовных семинариях лишаются всякого серьёзного значения и будут ненужной и суетной прикрасой в росписи преподаваемых предметов. Они не послужат ни к тому столь важному в педагогическом отношении сосредоточению учебных занятий, которое составляет главную силу учения, ведущего к академическим или университетским занятиям, ни к тому чтобы семинаристы могли должным образом освоиться с материалом и формами языков специально необходимых для богослова. Если для медика, юриста, математика признаётся необходимой классическая подготовительная школа; то не требуется ли она сугубо для будущего богослова, который не может быть самостоятельным учёным по своей части без пособия классических языков? Ослабить греческий язык для усиления русской словесности означало бы только усиление пустословия. Нет надобности заботиться об упражнении учащихся в писании сочинений. Надо возделывать и укреплять их ум серьёзными занятиями, а не приучать к болтовне бессмысленной и бесцельной. Когда у учащихся созреет мысль, она сама найдёт себе должное выражение. Но нет ничего хуже фразёрства, которое подделывается под мысль и передразнивает чувство. Русским же языком и всеми его средствами учащиеся овладеют всего лучше в борьбе с классическими языками. Нельзя не заменить при этом, что без должного знания греческого языка не может быть во всей силе понятен и сам славянский язык, который в своём синтаксисе весь снят с греческого.

Для приготовления к факультетским занятиям и в том числе к Богословию в Германии требуется пройти девятилетний курс гимназии, в котором число классных уроков в неделю по обоими классическим языкам доходит до шестнадцати (10 латинского, 6 – греческого.). Кроме, того для будущих богословов обязательно преподаётся в тамошних гимназиях и еврейский язык, без знания которого нельзя поступить на богословский факультет. Вот

—9—

какой силой вооружаются для науки будущие учёные богословы в инославной стране.

Мы обладаем благодатью Апостольской Церкви. Не обязаны ли мы отвечать на этот Божий дар нашему народу усиленным трудом, как во всём, так и в деле науки? Не обязаны ли мы готовить для нашей Церкви борцов и учителей сильных наукой, а не фельетонистов и нигилистов, каких в таком изобилии давали нам Протасовские, или вернее, Киселевские Семинарии. Великие Иерархи, богословы и учители Русской Церкви выходили из старой, крепкой, Греко-Латинской школы.

Вспомните, Владыко, что и всё уважаемое в нашем светском просвещении выходило из этой же школы. Духовное сословие было у нас главным рассадником просвещения. За что же мы будем ослаблять, уничтожать и губить учебные заведения, предназначенные главным образом для детей духовенства?

Умоляю Вас, сердечно и глубоко чтимый мной Владыко, лучше приостановиться решением этого вопроса, если в нём окажется что-либо пока неясным и сомнительным. Дидактические вопросы – особая специальность. Малейшее уклонение в них может сопровождаться пагубными последствиями.

Ещё раз простите меня, Высокопреосвященнейший Владыко, за этот вопль моей души, и верьте, что я не решился бы обращаться к Вам без совершенно зрелого убеждения.

Поступите, как Бог положит Вам на сердце; но убедительно прошу, глубокоуважаемый Архипастырь, в интересах дела оставить это письмо между нами, чтобы никому не стало известно о моём, как скажут, непрошеном вмешательстве, что расшевелило бы страсти и могло так или иначе повредить делу.

Поручая себя Вашим молитвам и испрашивая Вашего благословения

Пребываю Вашего Высокопреосвященства покорным слугой.

М. Катков

Марта 1884 г.

Сообщила С.Н. Фишер

Виноградов В.П. Платон [Левшин] и Филарет [Дроздов], митрополиты Московские: (Сравнительная характеристика их нравственного облика) 78. // Богословский вестник 1913. Т. 1. № 1. С. 10–34 (2-я пагин.). (Начало.)

—10—

Ваше Преосвященство,

Мм. Гг.

Когда родная семья вспоминает своего отца, его образ предносится ей таким, каким она привыкла видеть его под кровлей родного дома, среди забот и трудов о счастье родной семьи, в простоте и непосредственности общения домашнего быта.

Эта школа, в которой мы сейчас собрались почтить намять знаменитого русского иерарха, была, создана им на склоне лет своих, как духовная семья, которой он отдал себя и своё сердце, как отец родной семье. Это не метафора, не гипербола, что факт, несомненный исторический факт, засвидетельствованный всеиспытующим оком историка79.

Вот почему для этой школы и для всех, связанных с ней узами духовного родства, больше всего дорог образ митр. Платона не в величии иерархического служения, но в простоте того быта, который он вёл здесь, в своей любимой Вифании.

—11—

Здесь дорог его образ в изношенном китайчатом полукафтане, в соломенной шляпе на голове, в туфлях на босую ногу, здесь с наибольшей любовью помнится он на хорах созданного им храма, правящим клиросную должность, читающим часы и апостол, подающим кадило и теплоту; у ворот монастырских беседующим со старцами монастырскими и богаделенными, шествующим пешком по окрестным рощам в дружеско-отеческой беседе с наставниками и питомцами созданной им школы...

Здесь самые дорогие реликвии – бедная соломенная шляпа, оставленная в монастырских кельях незабвенного иерарха, краткие пометки на рукописях, автографах и книгах, завещанных дорогому детищу – семинарии: „всё то писано моей рукой... хранить в библиотеке Вифанской семинарии“..., и скромная гробница с составленной самим архипастырем надписью: „здесь погребён телом Преосвященный Платон, митрополит Московский, архимандрит Троицкия Лавры и сея Вифанские обители и при ней семинарии основатель“. На этих и подобных скромных реликвиях, которые хранит Вифания, ярче всего лежит печать особой близости сердца незабвенного архипастыря. Эти и подобные реликвии ярче всего свидетельствуют, что человек, который создал Вифанию, отдал ей не только свой труд, но и своё сердце. И оно-то, в своём сокровенном биении, есть самое дорогое для Вифании и этой школы, самое для неё дорогое из того, что история связывает с именем Платона.

На этом-то самом дорогом для всех, связанных с этой школой дорогими узами духовного родства – на священной тайне сердца митрополита Платона я и позволю себе остановить ваш благоговейный взор.

* * *

Тайна сердца – это тайна внутренних движений и порывов души, результатом которых являются человеческие дела, малые ли, великие ли; это – тайна того жизненного идеала, перед которым молится сердце в сокровенных тайниках своих, как перед самой дорогой святыней жизни, и в дар которому приносит все силы души и тела, которому оно, правда, по временам в бессилии изме-

—12—

няет, но после падении с тем большей силой снова влечётся и, пытаясь воплотить во вне, налагает печать индивидуальности на все дела жизни.

Дела жизни сто лет назад в этот самый день и почти вот в этот самый час почившего знаменитого русского иерарха настолько велики, что и сам он заслуживает имени великого иерарха русской церкви.

В истории русской церкви нового времени на протяжении двух столетий среди её деятелей есть только два имени, с которыми не может равняться по историческому значению ни одно другое: это Платон и Филарет, митрополиты московские. Платон и Филарет – учитель и ученик, это как бы два великих солнца, перед которыми все другие деятели русской церковной истории нового времени только лишь звёзды. Но между собой эти два солнца настолько близки по своей величине и силе блеска, что не, знаешь, и кажется невозможным определить: какое больше, какое сильнее светом, чем одно отличается от другого. Платон и Филарет – это две преемственно сменяющиеся эпохи в истории русской церкви – в истории русской церковной мысли и жизни. Эти две эпохи сменяют одна другую, сливаясь неприметно в одно непрерывное почти столетнее целое, преобразившее с корня весь строй церковной жизни. Время, прошедшее от смерти Филарета, конечно, наложило и свою печать на церковное наследие жизни и деятельности двух великих иерархов и даже очень глубокую, но всё же, куда бы вы не обратили свой взор в современном строе русской церковной жизни, всюду и везде вы встретитесь с делом жизни Платона или Филарета, или обоих вместе...

Особенно ярко это чувствуется в первопрестольной Москве, где каждый из них святительствовал столько, сколько ни один из московских архипастырей нового времени: Платон 37 лет (с 31 января 1775 г.), Филарет 46 лет (с 3-го июля 1821 г. по 19 ноября 1867 г.), оба вместе – 83 года.

Войдёте ли вы в Чудов монастырь в Кремле, чтобы преклониться перед ракой святителя Алексия, вы увидите там среди убранства церковного много такого, что носит явную печать дела рук после платоно-филаретовской эпохи, но у той же раки святителя Алексия вы увидите саккос и

—13—

другие святительские одежды митр. Алексия; попробуйте поинтересоваться: откуда они здесь, и вы узнаете, что их отыскала и положила сюда со многими заботами и препятствиями заботливая рука митр. Платона80; поинтересуйтесь дальше, чьей рукой воссоздан монастырь в своей основе, И вы услышите – рукой всё того же архипастыря. Подойдёте ли вы к покоям митрополитов московских на Троицком ли подворье, в Чудове ли монастыре, в загородном ли Черкизове, вы заметите признаки капитальных перестроек нового, нашего времени, но всё это – перестройки на основании, закреплённом трудами митр. Платона81. Не

—14—

говорю уже о Троицкой Лавре: здесь82 можно сказать, трудно указать, чтобы не было Платоново или Филаретово83.

И совершенно точно так же попробуйте разобрать по составным элементам нашу наличную богословскую науку, наличный строй духовной школы, наличный церковный строй, и вы откроете, что то идёт от Платона, а то от Филарета, Наследие Платона и Филарета здесь усложнено новыми элементами, то положительными, то отрицательными, конструировано по-новому, но и в этой новой, более сложной конструкции, дело Платона – Филарета лежит всюду краеугольными камнем.

Первоклассные умы, первоклассные исторические деятели с выдающимся историческим значением в истории русской церкви нового времени – таковы эти два иерарха Платон и Филарет – учитель и ученик – по величию дел жизни своей84. Здесь, можно сказать, они неразделимы. Это два одинаковых солнца, или лучите даже, одно и то же великое солнце.

Но есть солнце летнее, и есть солнце зимнее... Действие

—15—

их по существу одно и то же, и плоды неразделимы, но одно животворит и греет, а другое животворит, но не греет. Таковы Платон и Филарет в своей деятельности.

Почему? Отчего? В чём тайна итого индивидуального различии?

Это тайна их сердца, тайна жизненного идеала, которому молились их сердца.

I.

Святыню своего сердца, сущность своего жизненного идеала м. Платон начертал в одной из своих проповедей у свящ. гробницы преп. Сергия.

Останавливаясь на словах Евангелия: „приидите ко мне труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе, и обрящете покой душам вашим“, м. Платон говорит:

„Сей глас Евангельский всех праведных столь возжёг сердца, что они не давали сна очам своим, и ресницам своим дремания, доколе не обрели покоя сего. Но... сей покой не состоит в том, чтобы, оставить все мирские, должности и попечения, то есть, чтобы оставить дом, жену, детей, промыслы, и удалиться в уединённое место. Нет. Сии попечения нам от праведной судьбы назначены: в поте лица твоего снеси хлеб твой... Да они же не токмо не отводят от спасения, но и суть средством ко спасению: ибо исправлением должности своей пользуем мы общество, и воспитанием детей приуготовляем добрых граждан... Да и приметьте вы в Евангелии: оно, призывая нас к покою, тотчас придаёт: „возьмите иго Мое на себе“. Вот иго: и хотя сказано „иго Мое“, а не мирское; но всякий труд, всякое попечение, по учреждению, Божию отправляемое, с пользой своей и общей, есть иго Божие.

И не может извиниться таковой, что он вместо того будет упражняться в единой молитве и богомыслии. Ибо одно дело Божие другому подрывом служить не должно, и сии дела суть совместны: одно другому не только не противно, но и одно другому помогает85…

—16—

Правда, Евангелие заповедует отречение себя: иже хощет по Мне итти, да отвержется себе.

„Отрещись самого себя, рассуждает Платон в другой проповеди, по-видимому есть вещь невозможная; ибо кажется, что в сём заключается некоторое противоречие, чтобы быть мне самому, и отрещись мне же самого себя. А хотя бы и можно было, то опять, кажется, не должно. Ибо отрещись самого себя, видится, что надобно бы было отказаться от тех Создателевых законов, на которых движения нашего тела и души основаны. Такие Святого Писания недовольно ясные места, есть ли надлежаще истолкованы не будут, бывают для других случаем к соблазну.

Приведённое нами о отвержении себя Христово слово одни толкуют, что отрещись от себя есть: все склонности, не делая между ними справедливого различия, умерщвлять и иссушать, так сказать, источник человеческих действий“, что „должны мы пренебрегать жизнь сию, что, помышляя единственно о будущей жизни, куда ведёт нас евангелие, аки бы не должны мы какое-либо о жизни сей иметь попечение, и желать дабы она скорее прешла, аки для нас ненужная или вредная86. Другие думают, что нельзя отрещись самого себя, разве себя удалить от всякого с людьми сообщения и оградиться горами от опасности мирских соблазнов. Иные, толкуя оное ж слово, рассуждают, что для отвержения себя не довольно исполнять обязательства, какие мы на себя приняли, вступая в число благословенного христианства; но надобно ещё себя обременять другим, не знаю чем; и для того оное Христово слово, чтоб отрещись себя, относят не до всех обще-христиан, но токмо до некоторого известного людей состояния87.

Такие и подобные толкования, по мнению Платона, „ни с духом Евангелия, ни с намерением Господа нашего нимало не сходственны88; они дают случай остроумным, по-

—17—

длинно, но не довольно рассудительным людям, не свято думать о истине христианской, вместо того, чтобы так думать о несправедливых её толкователях...

„Такового учения в свете не было, чтоб о житейских нуждах никакого не иметь попечения: да и быть не может“89.

Человек есть животолюбив. Сия истина есть естественна, яко от Бога влиянна. Ибо если б человек не был животолюбив: он не радел бы о себе: он при всяком прискорбном случае лишить себя жизни приступил бы без затруднения: он подобен был бы дикому зверю всякого терзающему; ибо был бы подобен отчаянному. Мог ли бы таковой о другого пользе, или о сохранении другого жизни подумать; когда бы собственную свою презирал? Сия к жизни сей, любовь есть не только нужна для благоденствия человека, но и есть связь общества. Когда я люблю жизнь свою: буду беречь и другого; ибо по собственному животолюбию рассуждаю, сколь дорога она должна быть и другому. Когда люблю свою жизнь: ищу всего полезного для сохранения её целости; а тем самым обязываю себя и другого, пользу наблюдать, ведая, что нарушение оной в другом столь должно быть чувствительно, сколько-б то чувствительно было для меня самого. И потому для любви к ближнему положил правилом Спаситель любовь нашу к самим себе: возлюбиши ближняго твоего, яко сам себе (Мф.12:31). А сие означает, что не любящий самого себя, другого любить не может“90.

Боговложенная любовь к себе, обязывает человека трудиться над развитием своих сил и способностей.

„Человек рождается на труды. Сия истинна не токмо не сомнительна, но и естественна нам, и источник нашего щастия. Свойство и тела и духа нашего требует, чтоб мы во всегдашнем были движении. Все в теле нашем соки и кровь непрестанное течение и кружение имеют: и если они начали протекать слабо, соки в нас испортятся, и кровь повредится. А сие наполнит телесный наш состав тлением и болезнями. Если же бы совсем в нас те-

—18—

чение крови и соков остановилось, то воспоследует смерть. Почему и зело потребен труд, чтоб он воспомоществовал сему животворному течению, а через то бы укреплял здравие, и продолжал жизнь.

И как мы паче всего обвыкли желать здравия и жизни долговременной, и сие благо почитаем величайшим, то от нас самих зависит, даровать себе сие сокровище. Средство к приобретению и сохранению того всегда есть в руках наших. При том как труды сохраняют здравие: так взаимно здравый состав всякие труды подъемлет с удобностью и лёгкостью; труды, доставляющие нам всякие выгоды житейские. С помощью их снискиваем мы себе лучшую пищу и питие: украшаем бренное тело своё многоразличными и красными одеяниями, сооружаем огромные, не более к спокойствию, как и к увеселению служащие здания; и тем отвращаем всякие нужды, которые бы могли учинить жизнь нашу скучной и печальной.

Да не тело токмо в трудах находит своё подкрепление, но и сама душа. Силы её и способности так же всегда обращаются в своём роде движения, которое, чем есть больше, тем мысль становится понятнее, разум просвящённее, желание живее, воля скородвижнее, охота стремительнее. А как душа с телом соединена теснейшим союзом, то чем более труд укрепляет телесное здравие, тем более действуют силы душевные: чем более труд приводит тело в движение, тем более очищаются мысли, и способности свежее становятся. А из сего без сомнения заключить должно, что труды назначил нам Творец, яко наилучшее средство к сохранению сея жизни в покое, довольствии и благополучии“91.

Особенно важен труд в отношения разума.

„Кто не радит о снискании настоящего просвещения, тот расслабляет силы своего разума и понятия. Бог даровал каждому человеку способность и силу к понятию и рассуждению, и сим то особливо даром различил Он нас от прочих животных бессловесных. Сия драгоценная способность есть семя, посеянное в сердце нашем, которое чтоб возросло и принесло плоды, надобно употребить тщание и

—19—

труд... Если б кто о познании... но радил, не расслаблен ли он? Не связывает ли он душевные силы свои, и божественное семя не остаётся ли в нём не только бесплодно, но и расслабленно?“92.

Отвержение себя есть отвержение не задачи и благ развития жизни земной, а порока.

„Чтоб истинное об отвержении себя получить понятие, надобно наперёд уверенным быть (о чём, думая, никто и сумниться не может), что человек часто предпочитает худшее лучшему, что нередко последует чувственным склонностям в предосуждение здравому разуму, и что не всегда есть точным исполнителем закона совести; а через то, выходя из-под владычества добродетели, делает себя невольником порока. Приняв истину сию за несомнительную, не трудно узнать, в чём состоит отвержение самого себя. Ибо когда идёт кто против несправедливого усилия своих страстей; когда приятность чувств приносит в жертву пользе, утверждаемой разумом, и когда наружные выгоды порока почитает меньше тех трудов, которые ведут к добродетели: тогда он разрывает самый крепкий узел предрассуждения и пристрастия, тогда он принуждает себя оставить приятность и пользу для чувств весьма лестную; тогда он побеждает самого себя, и тогда то отвергается себя самого по слову Евангельскому... Отрещись себя, значит, просто сказать, не слушаться самого себя, когда б мы в самих себе чувствовали побуждения, противные истине, противные совести и разрушающие истинное блаженство наше“93.

Так в чём же состоит Евангельский покой? Состоит в спокойствии совести. А совести спокойствие тогда есть, когда она тебя ничем не зазирает: когда ты в неустанном труде над развитием и применением всех полученных от Бога сил и способностей „так располагаешь своим состоянием, что исправление дел мирских не отвлекает тебя от Бога“94; когда человек заповеданную от Бога „добродетель любит саму по себе“ и неленостно служит ей всеми силами души и тела, без всякой при-

—20—

меси „корыстолюбия и честолюбия“95. В этом покое совести есть самая высшая радость, самое высшее блаженство человека на земле.

Таков основной принцип жизненного идеала м. Платона – покой совести в сознании неленостно и неподкупно выполненного нравственного долга в отношении Божественного дара жизни. С этим идеалом предстоит Платон перед Богом и людьми. Но с этим же идеалом предстоит и Филарет. Оба они мужи нравственного долга96. И если по величию дел жизни своей оба они как бы два одинаковых солнца, то, оказывается, и горят они одной и той же по существу и силе напряжения энергией нравственного долга.

Но одно горит тёплым летним светом, а другое холодным зимним...

Наука знает, что солнце летнее и солнце зимнее – одно и то же солнце и лучи его одни те же, но солнце летнее греет потому, что лучи его преломляются и задерживаются в окружающей землю земной атмосфере облаков: так точно и энергия нравственного долга, в нравственной личности Платона приобретает согревающую силу потому, что лучи его преломляются в густой атмосфере земных человеческих чувств человеческого сердца.

В своей автобиографии м. Платон настойчиво подчёркивает как отличительное свойство своей души то, что он был „крайний уединения любитель“.

—21—

Но это уединение, которого Платон был любитель, не было однако уединением одиночества иноков-отшельников. в котором „удобнее подражать бесплотным и воспринимать тайные посещения Св. Духа“, уединением, которое любил Филарет97. Склонности к этому настоящему иноческому уединению Платон совершенно не имел. „Хотя, пишет сам о себе Платон, был (он) уединения любитель: но скучал быть один, и всегда один или два при нём находились, с коими он мог бы откровенно разговаривать“. Под любовью к уединению Платон разумел то своё свойство, что „множества людей, особливо ежели с ними надобно было обходиться церемониально и неоткровенно, всемерно убегал“98. Отсюда, вообще „нередко немало времени проходило у него в прохаживании, или в сидении, разговаривая с приятелями99. По поводу школьных лет своей жизни Платон пишет про себя: „Был он нрава весёлого и словоохотливого: любил свои разговоры прикрашивать шутливыми или забавными словами и в разговоре своём всем всегда правился и находили все удовольствие его слушать, или с ним разговаривать... Но при всём своём таковом свойстве был крайний уединения любитель, чтоб находиться только у себя дома, с малым числом верных приятелей и друзей обходиться, с коими не иначе бы мог разговаривать, как он сам с собой, без всякого принуждения, со всей откровенностью, и посему всё то, что называется церемонией, для него было несносно. И сию к уединению любовь сохранил он во всю жизнь100. Живя и при Дворе, не оставил своей любви к уединению, редко когда выезжал, и то более к духовным. Но вместо того, всегда, почти у него собрание было иностранных людей, яко то: греков, сербов, далматов, французов, немцев, итальянцев и других: ибо он с ними обращаться и разговаривать особенную всегда охоту имел. Собирались они всегда к нему или на обед, или во вечерам. И от такого обращения он много пользовался,

—22—

ибо из них многие были учёные и свет знающие101. Проживая в Вифании, Платон имел обыкновение каждый день в пятом часу пополудни приглашать к себе ректора, префекта и кого-либо из учителей и, или прогуливаясь с ними по двору, или, когда не позволяла погода, сидя в комнатах, вёл с ними разговор и никогда не отпускал от себя ранее десятого часа102. Несомненно, что только что описанная любовь к уединению, не есть любовь к тому одиночеству молитвенного созерцания Бога, которая свойственна инокам. Это просто любовь к уединению интимности дружеского общения.

Вот эту-то чисто человеческую земную любовь Платон нёс с собой всюду и везде, и в атмосфере этой то любви суровый и жёсткий103 в Филаретовском воплощении идеал неподкупного нравственного долга перед Богом получает у Платона своеобразное преломление, своеобразные, чарующие своей мягкостью, нежностью, конкретные формы жизненного воплощения.

Обычно люди с указанной склонностью к уединению и интимности дружеского общения избирают тот путь жизни, где моральная атмосфера дружбы, дружеского единения является естественной, – путь жизни семейной.

Платон находил, что то „утешение дружбы, какое даёт семья, слишком мало, так как отравляется теми „труд-

—23—

ностями, с какими соединено супружеское состояние“104. И он избирает противоположный путь – иноческий.