Март

Введенский Алексей Иванович, проф. // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3 с. С. 1 (1-я пагин.)

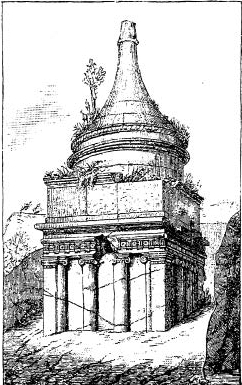

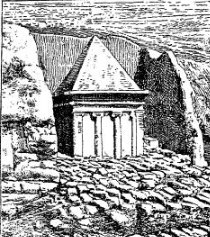

Могила проф. Введенского А.И. (С. 2) // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3. С. 2 (1-я пагин.)

Глаголев С.С. Проф. А.И. Введенский (23 февраля 1913 г.): (Некролог) // Богословский вестник. 1913, т. 1, № 3 с. с. 1–63 (2-я пагин.)

—1—

Московскую духовную академию постигла тяжелая утрата. Преждевременно сошел в могилу ее талантливый профессор философии А.И. Введенский, двадцатипятилетний юбилей деятельности которого академия праздновала лишь год назад. Но хотя проф. Введенский сошел в могилу в том возрасте, на который в большинстве случаев падает расцвет научной деятельности, он в пределе земном успел уже совершить много больше, чем обыкновенно делает ученый. Московская духовная академия дала России теистическую философию, смею думать, создала теистическую философскую школу в России. Ф.А. Голубинский считается основателем этой философии на Руси, В.Д. Кудрявцев является его продолжателем, А.И. Введенский представляется мне завершителем их дела для первого столетия существования академии.

В прошедшем году приветствуя А.И. с двадцатипятилетием его научной деятельности, я сравнил Московскую духовную академию со средневековой школой Сен-Виктора в Париже, после этого я получил одно анонимное письмо, в котором «бывший питомец академии», благоразумно не назвавший своего имени, высказывал мне негодование по поводу моей речи. Бог ему судья! Но теперь, считая своей обязанностью выяснить образ и научную физиономию нашего почившего философа, я вижу себя принужденным снова обратиться к своей прошлогодней речи и вспомнить о сен-викторской школе, с которой, мне представляется,

—2—

московская академия стоит, хотя, может быть, и не в прямой и непосредственной, но в несомненной связи.

Феодор Алек-ч, Виктор Д-ч и Алексей Иван-ч в своей философии все возводили к Богу, но чтобы находить объяснение всего в Боге, нужно знать Его. А как узнать и познать Бога? Гюго Виктор учил так. У нас есть три органа познания, три глаза: oculus carnis, oculus rationis, oculus contemplationis. Плотской глаз познает природу, глазом разума мы познаем самих себя, глазу созерцания открывается Божество. Вот этот глаз созерцания и был руководителем всех московских профессоров в их изысканиях. Ф.А. Г-кий и философию определял как любовь к мудрости, но не как мудрость. Мудрость, по его взгляду, дается религией, верой. Философия, это – притвор; богословие – это храм. В.Д. Кудрявцев развил подробно теорию, выдвинутую уже Ф. А-чем, что у нас есть особый орган для познания Божества. Мне неоднократно пришлось слышать утверждение в категорической форме того, что В. Д-ч повторил в своей теории взгляды Якоби. Это ошибочно. Якоби признавал существование у человека особого органа для восприятия воздействия Божества, но он отрицал положительную религию и не допускал мысли о поврежденности нашего органа Богопознания. Вера в положительное христианство и сознание того, что наш oсulus contemplationis глубоко поврежден падением, утверждались в сен-викторской школе. Решительно и прямо они утверждались и в московской духовной академии. У Алекс. Иван-ча не выдвигается на первый план, как у его предшественников, теория органа созерцания, но легко можно видеть, что за всеми его философскими изысканиями, равно как и за его философией оценки, стоит созерцающая вера и, руководясь ею, он стойко и твердо исследовал и разбирал самые мутные и самые антирелигиозные учения.

Алексей Иванович родился в Серпухове 14 мая 1861 г. Отец его тогда был там дьяконом. В доме о. диакона царили обычные владыки большинства домов духовенства – религиозность и бедность. Первая делала то, что сила вто-

—3—

рой направлялась ко благу, а не ко злу. В глубокой религиозной вере был воспитан Алексей Ив., как и вся его семья. Кто знает Введенских, тот знает, что основой и руководительным началом жизни для всех них является православное учение. С молоком матери они всасывали православную веру, и эта, вера укреплялась в наставлениях отца. А при религиозной вере не страшна никакая бедность. Напротив, она сама являлась могучим воспитательным средством, она научала терпению и твердости. Беды временны и преходящи, Бог все направляет ко благу. Нужно только ждать и надеяться. И Алексей Ив. вынес из родной семьи глубокую религиозность, терпеливость и стойкость. Затем отец его получил место священника в селе Городках, Волоколамского уезда. А маленький Алеша поступил в Волоколамское духовное училище. Городки от Волоколамска находятся в 40 верстах, рейсы между Городками и Волоколамском маленький духовник нередко совершал пешком. Из Волоколамского духовного училища он перебрался в Вифанскую духовную семинарию, а из нее – в Московскую Духовную академию. Я иступил в академию, когда Алексей Ив. был на 4-м курсе. Помню, мне указали на него, как на прекрасного знатока новых языков. Он тогда уже выступал в печати. Знаю, что в досаде он давал уроки. Кандидатское сочинение он писал по Введению в богословие Ив. И. Яхонтову, но Яхонтов умер, и рецензировал его сочинение доцент по истории философии М.А. Остроумов. Сочинение Алексея Ив. привело М.А. Остроумова в восхищение.

По окончании курса Алексей Ив. был назначен преподавателем латинского языка в Вологодскую духовную семинарию (25 августа 1886 г.). Но пробыл он там недолго. М.А. Остроумов перешел из академии на церковное право в Харьковский университет. А на историю философии советом был избран Алексей Ив. Уже на своих пробных лекциях (1. о религиозной философии Гартмана. 2. Отношение Ланге к вопросу о познании) он обратил на себя внимание красивой дикцией, изящным стилем и

—4—

меткостью критических замечаний. После его вступительной лекции (о целях изучения истории философии) студенты проводили его шумными аплодисментами. Мне врезались в память и его пробные, и его вступительные лекции, на которых я присутствовал. Очень скоро Алексей Ив. стал в глазах студентов авторитетным преподавателем. Его первый капитальный труд «Вера в Бога, ее происхождение и основания» оправдал и надежды на него его учителей и веру в него его учеников. В этой своей магистерской диссертации он впервые познакомил русское общество со всеми разнообразными течениями философской мысли по вопросу о происхождения религии. До этих пор единственным источником познания в этой области была книга В.Д. Кудрявцева «Религия, ее сущность и происхождение», стоящая в своей исторической части более, чем в сильной зависимости от книги Пфлейдерера Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte. Работал Алексей Ив. не покладая рук, и работал он и как ученый-теоретик и как христианин-практик. Рядом с трактатами о Сократе, Анаксимандре, Декарте он писал: «чистое око», «о послушании св. церкви», «путь жизни», «правда жизни». В этих последних произведениях он выступал своим внутренним существом, раскрывая свои интимнейшие идеалы и верования. Обращаться с этими верованиями ко всем часто значит – метать бисер туда, где сделают из него неподобающее употребление. Алексей Ив. знал это и знал, к какой публике и с чем нужно обращаться. С учеными он стоял исключительно на научной почве, но он имел дело еще с иными людьми, с братьями по вере, и с ними он говорил языком сердца и веры. Замечательно использовал он год заграничной командировки – 1891–1892. Он уловил существо немецкого и французского настроения, понял дух и стремления их философских школ и дал книгу «Философия в современной Германии и Франции». В только что вышедшем философском словаре Э.Л. Радлова (М., 1913). Этот труд его называется главным. Этот труд его, без сомнения, очень ценный, но он гораздо больше высказался и сказал в своих маги-

—5—

стерской и докторской диссертациях, чем в этом труде. Уже во время своего пребывания заграницей в 91/92 гг. Алексей Ив. задумал представить на доктора работу по истории религии, с этой целью он хотел тогда заняться санскритом. Но обстоятельства отвлекли его от этой работы. Он стал постоянным газетным сотрудником. Это имело и выгодную, и невыгодную сторону. Участие в газете расширило его горизонт, он стал специально заниматься литературой и вместе с тем ознакомился с различными течениями общественной мысли. То и другое давало ему богатый материал для философских обобщений и построений. Но, с другой стороны, у него значительно сократилось время для работы над специальными монографиями. Только в 1902 году он, наконец, выпустил давно ожидавшуюся мной докторскую диссертацию «Религиозное сознание язычества. Т. 1. Религии Индии». Могу сказать, что это – единственная диссертация по истории религий, которая читается с истинным наслаждением и чтение которой приносит бесспорную пользу. От времени до времени я давал для кандидатских сочинений темы по истории религий. Кандидатские работы были еще ничего себе. Но мне приходилось читать сочинения в этой области и на высшие ученые степени. В прошлом году читал я и докторскую диссертацию. Я присуждал степени всем, имея в виду трудолюбие авторов и новизну предмета. Но признаюсь, эти quasi-ученые диссертации поражали меня своей бестолковостью и совершенным непониманием авторами того, о чем они писали (вернее: списывали). Это особенно ярко выражалось в их своеобразных опытах самовосхваления и самозащиты. Последние могут служить полезным материалом для практических занятий как образчики логических несообразностей в богословских рассуждениях. Весьма вероятно, что эти авторы могли бы написать что-нибудь и полезное по Св. Писанию или церковной истории, но ясно, что они совершенно не могли овладеть предметом, не преподававшимся в академии. Между тем над своими несчастными фолиантами они сидели целые годы. Алексей Ив. преподавал философию,

—6—

но чутко понимая связь всех философский систем с религиозными учениями, он совершил поучительную экскурсию в область истории религий и дал труд, о котором я в свое время отозвался как о таком, который бы сделал честь и западной науке. В религии он искал душу создавшего ее народа, и именно – лучшие струны и чаяния этой души, и в своем капитальном труде он дал много для понимания загадочной души индуса.

В последнее десятилетие своей трудовой жизни Алексей Иванович делил свои занятия, главным образом, между философией и литературой. В сущности, он сам был поэтом-философом. В его философских трактатах много поэтического, а его исследования в области поэзии характеризуются философским духом. Он писал и о русских, и о западных представителях литературы. Было бы в высшей степени желательно, чтобы его критические этюды вышли особым изданием. По философии он, кажется, приготовил к печати «Введение в философию». Я знаю, что об издании этой книги у него был разговор с одним издателем, и мне он говорил, что собирается печатать своп курс. Но кроме философии и литературы

«…На все отзывался он сердцем своим,

Что просит у сердца ответа…»

Он писал и о русско-японской войне, и о социализме, о переломе в общественном сознании и о воскресении в теле. Все важное и значительное приковывало к себе его внимание, и по поводу всего он вырабатывал свои взгляды и высказывал свои суждения.

Так текла его рабочая жизнь. Жизнь профессора с внешней стороны всегда будет представляться монотонной и однообразной. Все одно и то же. Вчера и ныне человек сидит за одним и тем же рабочим столом, и жизнь его течет как бы по шаблонному трафарету. Но это только видимость. Профессор по существу есть вечный студент. Он всю жизнь учится. Каждый день, каждая книжная почта приносит ему новые знания. За одним и тем же столом перед одними и теми же окнами все сидит он, но видит он все новое и новое; перед ним, как перед каким-либо

—7—

странником по земному шару, постоянно открываются новые и новые горизонты. Алексей Ив. учил, когда еще был, студентом, и учился, когда уже был профессором, учился до самой могилы. Но эта могила!? Никто не мог подозревать ее близости. Все говорило за долгожизненность почившего. Наследственность: его отец умер на 60, мать – на 74 году. Говорила за него его собственная фигура. Высокий, прекрасно сложенный, полный, со свежим здоровым лицом, он своим видом говорил о разумной и трудовой жизни. Но к нему неслышными шагами подкрадывалась смерть.

Были у него недуги. Лечился он водами и на Кавказе, и заграницей. Но это были недуги несерьезные, никому и ничему не мешавшие. Покойный работал, не обращая на них внимания. А между тем в это время, незаметно и не давая себя чувствовать, развивался его смертельный недуг. Серьезное недомогание почувствовал он в октябре 1912 года, а 28 октября внезапно произошел сильный пароксизм, после которого Алексей Ив. был увезен в больницу, и его квартира уже не видела его больше живым. По внешности ничто еще не предвещало близкого конца, но то, что не видно было другим, должно быть видно было больному. Все говорит за то, что он предчувствовал смерть. На своем юбилее он говорил о могиле. Книжка о его юбилее, полученная мной от него, облечена в траурный муаровый переплет. Когда Алексея Ив. отвозили в больницу, он сделал распоряжения, которые на нашем языке называются предсмертными. Он немедленно стал приготовляться к смерти. Для остающихся живых он устраивал их дела, сам исповедовался, причащался, 21-го ноября принял таинство Елеосвящения. Многие посещали больного, почитатели и почитательницы, родные и знакомые. Бывал и я у него, и особенно последнее наше свидание врезалось мне в память и никогда оно не изгладится из нее.

Наступал сумрачный зимний вечер. Было мрачно в мрачном номере старой больницы. Вокруг царила тишина. Мы сидели вдвоем, потом ослабевший Алексей Ив. прилег. Мы говорили о прошлом, и явно перед нами пред-

—8—

стали воспоминания обо всех недоразумениях и столкновениях между нами на протяжении двадцатилетней совместной службы, и высказали мы, что поздно мы узнали друг друга. Это свидание было последним; с двойным чувством я уходил с него: с чувством облегчения, как будто я покаялся и получил отпущение, и с чувством тоски, что все это совершилось слишком поздно.

И уходя, я думал о больном. Я видел его и в счастливые, и в тяжелые минуты его жизни. Я видел, как его пытались подвергнуть лицеприятному человеческому суду, он оставался спокойным и твердым и всячески потом содействовал благополучию одного из тех, кто шел против него и которому потом самому пришлось пострадать. Стоек и тверд был почивший. Но мне показалось, что еще спокойнее и увереннее стоял он перед лицом смерти. Он знал, что там его ждет праведный суд Божий, а не человеческий лицеприятный суд.

Болезнь его была страшно мучительной. Четыре месяца провел он в ужасных страданиях и тихо скончался 20 февраля текущего года.

Тело Алексея Ивановича было перевезено в его квартиру. Достоинства человека лучше всего открываются в отношениях к нему людей после смерти. На смерть его откликнулась печать. К его гробу приходило молиться бесчисленное количество людей – ведомых и неведомых, и, особенно трогательны и поучительны эти неведомые люди, молившиеся и плакавшие около его бездыханного тела. Их ведь нельзя заподозрить в каких-нибудь расчетах и задних умыслах, тихо и незаметно они приходили и уходили. Видно, почивший посеял в них семена добра, и эти семена дали добрые исходы. Поучительным представляется мне, что в одной газете – именно в «Столичной Молве», № 293 – непосредственно после его кончины был напечатан пасквиль по его адресу. Какой-то неведомый автор, может быть, «бывший питомец академии» в то время, как тело почившего еще не было засыпано землей, усердно старался облить его грязью. Не нужно объяснять, что так поступить по отношению к кому бы то ни было может лишь дурной

—9—

человек. Мне послышался в этой статье торжествующий крик дикаря, радующегося, что умер тот, кто противодействовал его злым и низменным инстинктам. Это – ликующий рев Терзита у бездыханного тела Патрокла. И этот крик злого торжества над еще неостывшим трупом свидетельствует, что умер хороший человек.

Но к этому дикому вою, кажется, не пристал никакой хор.

В «Московских Ведомостях» (№ 48) об Алексее Ивановиче писали следующее:

«Тяжело провожать в могилу человека, с которым связывают долгие годы взаимообщения, взаимопонимания и совместной работы на одном общем деле. Но, говоря последнее «прости» Алексею Ивановичу Введенскому, мы испытываем тем большую тяжесть, что знаем его незаменимость не только для «Московских Ведомостей», но и для того русского дела, которому мы совместно служили.

Почивший принадлежал к тем людям, которые развивают и отстаивают русские основы во всеоружии развитой мысли, в обладании всем научным знанием, всей культурностью, которые необходимы для того, чтобы вполне сознавать высоту наших идеалов и дела, нами отстаиваемого. Таких людей в настоящее время немного. Им трудно вырабатываться в эпоху господства разгулявшейся улицы, когда все решают не ум и знания, не чуткая совесть, а зычный крик и крепкий кулак. Тот небольшой слой избранных по выработке людей, к которым принадлежит Алексей Иванович, почти не пополняется, и каждый, выбывший из строя, остается незаменим.

Но покойный обладал не только высокой выработкой: он еще труднее заменим по личным огромным способностям, глубоким и разнообразным, по редкой трудоспособности, по всему тому сочетанию духовных свойств, которые дали ему возможность явиться первоклассным публицистом, соединяющим в себе ученого, критика и проповедника. В этом отношении «Московские Ведомости» могут гордиться тем, что именно благодаря сотрудничеству с ними А.И. Введенский получил широкую возможность

—10—

и побуждения так разносторонне развить данное ему от Бога богатое содержание сил.

В средине 90-х годов он был еще совсем молодым ученым, подававшим блестящие надежды. Посланный Московской академией за границу, он изложил свои впечатления и наблюдения в живой и интересной работе «Западная действительность и русские идеалы». Эта работа возбудила внимание редакции «Московских Ведомостей», и с 1897 года Алексей Иванович стал постоянным сотрудником газеты. Это совершилось тем легче, что многогранность духовного содержания уже давно повлекла молодого ученого, кроме непосредственной его специальности – философии, – в область литературы и соприкасающегося с ней драматического искусства. Литературу он изучал уже давно, а к концу жизни стал в ней редким специалистом. Хорошо изучил он и театр. Занятия литературой расширили область его чтения и на историю вообще. С этим оружием он скоро выработался в выдающегося публициста.

Ныне под публицистикой понимают больше участие в мелкой борьбе партий, в прикладной политике. Не в этом смысле мы называем А.И. Введенского публицистом. Крепко стоя за русские идеалы, за русский исторический строй, он в текущую политику не любил вмешиваться. Он был созданием того времени, когда понимали, что ценность политики всецело зависит от уровня культурного развития общества. Быть преданными великому идеалу, уметь стоять за него, понимать способы его осуществления в жизни – могут лишь люди развитые, и это особенно относится к нашим историческим идеалам, которым приходится выдерживать такую страшную борьбу за существование. Тут одно «направление» не поможет: нужны знание, развитость, культурность. Посему-то величайшая задача истинного публициста состоит не в партийной борьбе, не в отстаивании мелких мер текущего дня, а в выработке умов. В этом-то смысле А.И. Введенский и создал себе своеобразное выдающееся положение публициста.

Мы не касаемся его деятельности как профессора, как

—11—

ученого. Говорим о публицисте, о писателе, вырабатывавшем умы и миросозерцание общества. Философ по специальности, человек с большим художественным чутьем, он в области критики философской и художественной никогда не переставал быть наблюдателем русской души, русской совести. В художестве слова перед ним раскрывалась русская история, русская общественность, борющиеся настроения и создаваемые им идеи и практика, все запросы русской жизни. Их освещение перед читателями производилось у него с глубоким, тонким анализом и с огромной эрудицией, поражающей в наше время. Нам нет надобности напоминать читателям особенности его манеры писать. Они никогда не соблазнялся внешними приманками легкого слога. Он старался быть понятен и был понятен в самых сложных вопросах. Но он требовал, чтобы и читатель стоял на высоте этих вопросов по своему вниманию к ним. Он оставался всегда публицистом-профессором, хотя, где нужно, давал яркие образы излагаемого, критикуемого и защищаемого.

Обращаясь постоянно к сложной области жизни и не спускаясь до мелкой политики, но освещая ее вопросы анализом создающих ее идей, доводя сознание читателя до тех основ, которых голос только и способен оправдывать или осуждать частные проявления общественной и политической жизни, А.И. Введенский делал в наше бедное и бесплодное время, быть может, наиважнейшее дело – хранил в обществе священный огонь высокого развития для лучшего будущего.

Эпоха 80–90-х годов, которая, казалось, ставила Россию на дорогу сознательного осуществления своих исторических идеалов, была очень скоро подорвана пыльными вихрями псевдоосвободительства, вторжением полуграмотного якобинизма в область, где решение может принадлежать умам лишь высшим, избранным. Эта буря, как вторжение варваров, подорвала у нас множество культурных очагов, задержала и почти прекратила развитие общества. Тяжело работать в такое время, но А.И. Введенский умел и завоевать себе внимание лучшей части общества, и,

—12—

умирая, оставить по себе богатое наследие мысли, которое не исчезнет с ним, а будет и после его смерти развивать умы, готовя их к лучшему будущему, когда эпоха варваров сменится эпохой возрождения.

Богатое наследие культурно развитой мысли оставлено им и как профессором в умах целого ряда поколений его слушателей студентов. Заложенное в их души, конечно, созревает в них под влиянием умственного и житейского опыта, и скажется в свое время в продолжателях его дела. Но он и как публицист оставил огромное литературное наследие, которое будет поддерживать дело его жизни в умах множества читателей, освещая для них и наше время с его борьбой исправлений, и будущее – с его светлыми надеждами. Он ушел от нас в лучший мир, но его наследие остается с русским обществом, с деятелями Православной Церкви, с деятелями возрождения русской мысли, с деятелями осуществления Русским народом его духовного содержания, ныне придавленного мелкой политической борьбой.

Он сам сходит в могилу, но труд его жизни остается с Россией, будет продолжать действовать, и когда наступит время возрождения русской культуры, она занесет его в свои исторические скрижали, как одного из крупнейших деятелей, подготовивших возможность этого возрождения».

В «Голосе Москвы» (№ 53) г. Нолин писал:

– Смерть профессора Московской духовной академии А.И. Введенского должна повергнуть в глубокую печаль многочисленных почитателей и учеников покойного. Он угас так неожиданно и рано, всего лишь 50 лет, в полном блеске своих дарований, не успев закончить многих начатых и задуманных трудов.

Глубокий и разносторонне образованный философ, отличавшийся редкой начитанностью и вместе с тем недюжинной оригинальностью и самостоятельностью мысли, А.И. Введенский не довел до конца ни своей философской истории естественных религий, ни системы теистического миропонимания (из первой вышел только один том о рели-

—13—

гиях Индии, из второй – один выпуск о законе причинности и реальности внешнего мира). В его многочисленных статьях дано, однако, немало отдельных этюдов для построения этого теистического мировоззрения, и общие принципы и методы этой философской работы были намечены с достаточной отчетливостью и ясностью. В своих научных и литературных трудах он являлся искренним исповедником христианской философии, церковных идеалов живого религиозного опыта православной мистики... Оправдание веры разумом стало его призванием, которое он блестяще и выполнял в лекциях, в ученых трудах и в публицистических статьях.

Чрезвычайно работоспособный, покойный был широко осведомлен в философской и общей литературе, а в двукратной заграничной командировке отлично ознакомился и с трудами и лекциями многочисленных философов Германии и Франции, и с умственными течениями Запада, дав в своей книге «Современное состояние философии в Германии и Франции» блестящий очерк философского творчества Запада. Но он не уставал обращать внимание на то, что русская философия должна по преимуществу интересоваться вопросами и проблемами «ценности» жизни и бытия, выдвигать практические вопросы религии и морали и давать жизненное их разрешение. Философское осмысление личной и общественной жизни, признание за ней нравственной и религиозной ценности, раскрытие христианского учения и опыта, как идеала истинной жизни – вот основные темы его философской проповеди, его «аксиологии».

Проповедником этой теистической и моральной философии покойный А.И. являлся и в своей публицистической деятельности. Эта последняя отнимала у него немало энергии и времени с тех пор, как он сделался (с 1897 г.) постоянным виднейшим сотрудником «Московских Ведомостей» (псевдоним А. Басаргин). Участие в этом органе не было, по-видимому, выражением полного согласия покойного философа с политической и общественной программой этой газеты, и в своих статьях, посвященных по большей части вопросам религии, философии и литера-

—14—

турной критики, А.И. не имел в виду пропагандировать и защищать партийные лозунги, а просто пользовался гостеприимством этого органа для популяризации своих философско-религиозных воззрений, консервативный характер которых, естественно, сближал его с эпигонами славянофильства и русскими националистами.

Необходимо отметить, во всяком случай, что эта публицистика была лишена узкой партийности, была философски объективна по содержанию и философски терпима по тону, т. е. отличалась теми качествами, которые далеко не всегда были присущи А.И. в личных отношениях и общественной службе.

Поскольку и в личном характере, и в служебной деятельности покойного проявлялась опять-таки эта философская убежденность и нравственная непоколебимость (а случаев к исповеданию своей веры у А.И. представлялось не мало, особенно в пору освободительных движений), постольку и личный его нравственный облик способны были порой привлекать глубокие симпатии, и если он еще не успел явить в себе полный и законченный тип христианского мудреца, то виной этого была ранняя смерть, в своих же исканиях и мистических порывах, в своей философской и преподавательской работе он искренне стремился к тому, чтобы быть «философом-христианином».

В статье г. Нолина позволительно остановиться на его намеке, что будто бы Алексей Иванович не всегда отличался терпимостью «в личных отношениях и общественной службе». По всей вероятности, автор почерпнул эти сведения из какого-нибудь мутного источника, но весьма возможно, что вместе с этим автором руководят широко распространенные у нас и совершенно неверные взгляды на терпимость. Алексей Иванович относился с терпимостью к атеистам, пантеистам, пессимистам. Я думаю, что иначе к ним и не должно относиться. Если мы не умеем их переубедить, мы не имеем права на них сердиться. Мы должны их выслушать и попросить, чтобы они выслушали нас.

Но есть среди свободомыслящих особенный сорт людей,

—15—

относиться к которым, с рекомендуемой г. Нолиным терпимостью, значит – совершать преступление. Пусть представит себе наш автор, что я – православный по убеждениям, приняв вид католика, занял бы кафедру в католической академии и там во имя свободы науки стал бы перед слушателями опровергать догматы непогрешимости, Filioque и др. Или что под видом магометанина я бы проник в магометанскую школу и стал бы доказывать, что Магомет – не пророк. Я думаю, что так могут поступать только бесчестные люди, и что так могут поступать только не признающие и не желающее знать ни чьей свободы, кроме своей. Ведь требование безусловной свободы науки в православных, католических, буддистских или иных школах есть запрещение религиозным ассоциациям устраивать школы, преподавание в которых освещалось бы и руководилось их религиозными верованиями. Я уважаю Милля и Спенсера, не смотря на их неправославные взгляды; мне очень нравились и я был в дружественных отношениях с теперь покойными Альбером и Жаном Ревилями, религиозные взгляды которых я считаю совершенно неприемлемыми. Но ведь эти люди не получали жалованья, наград и чинов от Св. Синода. Но что сказать о тех, которые «христианские овцы волною покрываются», получают все права и преимущества от православной церкви, и стремятся дискредитировать ее и ее учение. Что скажет г. Нолин о солдатах и офицерах, которые поступают в армию не с тем, чтобы служить ее интересам, а с тем, чтобы по возможности ее обессилить. Для таких людей по законам всех государств одна награда – виселица. Могу уверить г. Нолина, что Алексей Иванович никогда и не помышлял ни о чем, подобном виселице, но во имя свободы, которую он уважал несравненно больше, чем его противники, он признавал за православными (и то лишь теоретически) право исключать из своей среды лиц, враждебных православию.

О личности Алексея Ивановича еще скажут люди, знавшие его лично и близко. Без сомнения о нем будут высказываться различные мнения. Но без сомнения также

—16—

окажется много людей, для которых он много сделал. И я отрицаю, чтобы нашелся кто-либо, кто бы мог доказать (сказать все можно), что покойным по отношению к нему допущена сознательная несправедливость. А затем для общества, прежде всего, важны даже не личность, а то, что сделано личностью – ее дела. Дела Алексея Ивановича это – его печатные труды. Судить о них предоставляется возможность каждому. О них еще много должна сказать и, несомненно, скажет печать. И не летучая газетная печать: о нем будут говорить и в журналах, и в отдельных изданиях. Еще дело Алексея Ивановича это – его лекции. Но того, что он был блестящим лектором, что аудитория его всегда была полной, этого не посмеют отрицать и его враги.

А враги всегда будут у всякого, кто искренне, горячо и прямолинейно служит какому-либо делу. Врагов не имеют или, по крайней мере, имеют мало только оппортунисты.

Что делать? Правду люди понимают различно, и порой в борьбе за нее глубоко честные люди могут оказаться непримиримыми врагами.

Великим утешением для каждого является, если он находит в других сочувствие его борьбе за то, что он считает правдой. Это утешение имел при жизни почивший, и те, которые одинаково с ним понимали правду, должны были получать это утешение у его гроба. Множество людей собирались в квартиру Алексея Ивановича на панихиды, которые совершались у его гроба почти беспрерывно.

В воскресенье, 24 февраля, днем, панихиду совершал преосвященный Анастасий, епископ Серпуховской, соборно с многочисленным духовенством, среди которого были сослуживцы и ученики покойного. Вечернюю панихиду в тот же день совершал преосвященный Трифон, епископ Дмитровский, соборно.

На первой панихиде присутствовали: редактор «Московских Ведомостей» Л.А. Тихомиров, секретарь редакции

—17—

барон А.Э. Нольде, сотрудники газеты и многие почитатели памяти усопшего.

В понедельник 25 февраля, денную панихиду у гроба совершал кафедральный протоиерей храма Христа Спасителя В.С. Марков, а вечернюю – протоиерей И.И. Восторгов, в сослужении многочисленного духовенства.

Днем на панихиде присутствовали: председательница Общества для содействия религиозно-нравственному и патриотическому воспитанию детей княгиня С.А. Голицына, директор Педагогического Шелапутинского Института А.Н. Ясинский, инспектор Московской духовной семинарии С.З. Ястребцов, сотрудники «Московских Ведомостей», ученики и почитатели памяти усопшего.

Вечером на панихиде присутствовали: попечитель Московского учебного округа тайный советник А.А. Тихомиров, представители духовно-учебных заведений, слушательницы богословских женских курсов, бывшие слушатели и почитатели памяти покойного.

На дубовый гроб покойного было возложено в этот день несколько роскошных венков, в том числе от семьи, от корпорации Императорской Московской Духовной Академии – «Дорогому сослуживцу философу-христианину А.И. Введенскому» (громадный фарфоровый венок из белых цветов), «от семьи Самариных» (крест из живых цветов с лаврами), от редакции «Московских Ведомостей» – «Незабвенному товарищу А.И. Введенскому» (лавровый венок с пальмовыми ветвями), от братьев, сестер и зятьев (громадный фарфоровый венок), от слушательниц московских богословских женских курсов.

26 февраля, в 1 час дня, панихиду у гроба почившего совершал преосвященный Евфимий, настоятель Заиконоспасского монастыря, соборно с ректором Московской духовной семинарии архимандритом Филиппом, синодальным ризничим архимандритом Димитрием и другим духовенством, при участии хора певчих.

На панихиде присутствовала Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Елисавета Феодоровна.

—18—

Среди других присутствовавших лиц находились наш знаменитый художник В.М. Васнецов, преподаватели Московской Духовной семинарии, студенты Духовной академии и почитатели памяти умершего.

Вечером у гроба Алексея Ивановича инспектором Московской Духовной Академии архимандритом Анатолием был совершен парастас (заупокойное всенощное бдение) соборно, при участии хора певчих. Почитатели переполняли квартиру почившего.

В храме Московской Духовной Академии, по получении известия о кончине профессора А.И., 24 февраля была совершена панихида преосвященными ректором Академии Феодором, епископом Волоколамским, соборно с инспекторами Академии архимандритами Анатолием, ректором Вифанской духовной семинарии архимандритом Германом и другими многочисленным духовенством из Академической среды. Присутствовали профессора, доценты и студенты Академии.

26 февраля у гроба прибавились новые роскошные венки от почетного блюстителя Духовной Академии В.Д. Попова, от крестников и от Архангельских.

На одной из панихид священником Г.И. Богословским, учеником покойного, была произнесена следующая речь:

«И торжественность сего богослужения, и святители Божии, провожающее тебя в вечную жизнь, и сродницы со знаемыми ныне, собравшиеся у гроба твоего, – не свидетельствует ли все сие о той великой любви к тебе, о том глубочайшем, искреннейшем уважении к тебе, как мужу науки – науки величайшей важности и ценности – «христианской философии», – ибо, что может быть важнее для человека, верующего во Христа, как не ясное, разумное, достаточно обоснованное на началах разума и влечениях сердца уразумение смысла и ценности нашей жизни? Этому уяснению, обоснованию смысла и ценности нашей земной жизни с точки зрения христианско-религиозных начал жизни Ты посвятил всю свою жизнь, все свои труды, все силы своего ума и сердца, которыми так богато одарил тебя Го-

—19—

сподь Бог. В своих академических лекциях, ученых философских трудах, публицистических статьях неустанно и неизменно мы слышали твой призыв: осмыслить, уразуметь, вникнуть в смысл жизни, понять ее высочайшую ценность, оценить и развить те драгоценнейшие потребности и силы духа, которыми от Бога, Своего Творца, наделен человек. Никто, кажется, как ты, из христианских философов последнего времени так ярко не подчеркивал и так убедительно не обосновывал ценность жизни с точки зрения религиозных высших, божественных начал, заложенных в человеке; никто, кажется, так не раскрывал весь сложный процесс зарождения и развития религиозной потребности человечества, – той потребности, которая служит исходным началом, корнем, питательным источником всех других потребностей человеческой души: и нравственной, и эстетической, и всей вообще культуры человечества. Только при таком универсально-едином религиозном взгляде на историю человечества с ее многосложными формами, – и история человечества, и сама жизнь человеческая получают настоящее освещение своего смысла, своей цели и своей величайшей ценности, как проявление и раскрытие богоподобных свойств человеческого духа, питаемого религиозным началом жизни. Как отрадно жить с таким светлым, высоким миросозерцанием, с такой глубокой верой в силу человеческого духа, но и какая при этой вере требуется напряженная, целесообразная с высшим религиозным назначением, работа духа, какая грандиозная рисуется перспектива будущей нашей земной жизни, как многоценны и незабвенны должны быть все прошедшие этапы на пути развития религиозного сознания человечества. Раскрывая перед читателем постепенный ход в развитии религиозной мысли, в естественных или языческих религиях, осторожно разбираясь в бесконечном лабиринте их учений, почивший Алексей Иванович находил здесь крупицы-отблески христианской богооткровенной истины, памятуя, что «душа по природе христианка», и что «язычники естеством законное творят» (Рим.2:14 ап.); вскрывая, как опыт-

—20—

ный хирург, скальпелем своего критического разума слабые стороны метафизики этих религий, особенно по их нравственным выводам для жизни, по их нравственной ценности, – почивший философ ясно показывал этим необходимость искать твердой опоры мысли и жизни – в сверхъестественном божественном откровении, в божественной помощи. Так неотразимо, постоянно и мудро приводил он наше сознание к истине христианского учения о боговоплощении Сына Божьего, как центрального мирового события в истории религиозной мысли и жизни человечества. Вместе с покойным знаменитым философом В.С. Соловьевым он показал, что христианское учение о воплощении Сына Божьего не есть только отвлеченная богословская мысль, богословское умозрение, а необходимость самой религиозной природы человека, ищущей себе спасения в Боге и через Бога, – есть жизненная реальная правда, насущный догмат самой жизни, требование разума и нравственного чувства в их наивысшем, религиозном проявлении. И если покойному В.С. Соловьеву принадлежит крупная заслуга в области изучения, главным образом, нравственных начал нашей жизни, на основе религиозного их первоисточника, то почившему А. И. принадлежит не менее крупная заслуга в области изучения психологических и метафизических основ этого религиозного первоисточника, его генезиса, его исторического развития в естественных религиях, в философских системах и типах, до завершительной стадии развитая в христианской, богооткровенной религии. Прослеживая весь постепенный ход пробуждения и развития религиозной идеи в сознании философов, в религиях языческих, раскрывая все видоизменения, наслаждения, затемнение и воскресение вновь религиозных начал, под влиянием тех или других социальных, этнографических и экономических условий жизни народов, почивший философ рассматривал историю философии и историю язычества, как историю постепенного раскрытия доступной естественному ревностному сознанию истины и как историю постепенного уяснения по-

—21—

следним своих границ (см. Религиозное сознание язычества. М., 1902, с. 13). В наше время «язычествующего сознания», увлечения ницшеанством, буддизмом, в особенности, этой заманчивой, красивой религией – увлечения, нашедшего себе и реальное осуществление – мы разумеем недавнюю постройку храма в честь Будды в Петербурге, – чем, как не словом глубочайшей благодарности нужно помянуть почившего философа-христианина, сумевшего так обстоятельно, так неопровержимо сильно раскрыть неудовлетворительность языческих религий, особенно буддизма, снять с него маску кажущейся истины и указать на полное превосходство перед ним христианской религии. Вот почему и в выборе тем для сочинений, и в своих трудах – более или менее значительных – почивший А.И. всегда старался о том, чтобы студент или читатель вынесли положительное знание христианской истины, усвоили бы разумом, глубоко восприняли сердцем всю важность знания религиозных основ нашей жизни, вдумались бы в ценность этого знания, как руководящего начала в самой жизни. Знал он, что сознанное, осмысленное, глубоко в сердце запавшее религиозное чувство может быть надежными кормчим в плавании по житейскому морю, полному соблазнов, блужданий мысли, может согреть и осветить человеку его жизнь. И вот этот апологет христианства, этот обличитель лжеименного горделивого разума, надеющегося только на себя, обличитель лжи язычества и язычествующего современного сознания уходит от нас в ту вечную загробную жизнь, к Тому Единому Истинному Живому Богу, о Котором он неустанно твердил нам, как о источнике нашей жизни, о высшей цели нашей жизни. И глубокой грустью сжимается сердце при разлуке с дорогим учителем, наставником, философом-христианином. Нам, пастырям церкви, почивший философ останется вечно дорогим и незабвенным учителем, ибо в его трудах мы всегда найдем себя опору в борьбе с совершенным неведением и неверием будущего, всегда найдем себе запас самых сильных, неопровержимых доказательств той христиан-

—22—

ской истины, которой мы служим. Отныне у нас есть «щит веры и оружие правды христианской», отныне мы имеем оправдание нашей веры, нашего упования. Пусть сберутся все книжники и совопросники века сего – мы не убоимся их: у нас есть ответ им в трудах Алексея Ивановича. И в тяжелые минуты жизни, когда обуреваемые житейскими невзгодами, дрязгами и мелочами, когда от непосильного часто труда и забот хочется отдохнуть от всего обыденного, мелкого, забыться, и вдохнуть в себя новые силы духа, мы, пастыри церкви, питомцы той Академии, которой ты отдал все силы, – твои ученики, – найдем в твоих трудах, на страницах твоих серьезных, ученых сочинений отдых для нашей бедной, усталой мысли, найдем себе источник религиозного вдохновения, религиозного наслаждения, позыв на новый, никогда не прекращающийся труд уяснения себе христианских истин. На земле сей ты жил в царстве мысли, возводя ее к Царству надземному, к Царству Небесному. Да дарует же тебе Господь это царство Небесное: вечное блаженство духа твоего в бесконечном, неизреченном созерцании Бога, в бесконечном отныне единении с Ним. Верим, что не зарастет к твоей могиле тропа ищущего христианской правды и веры. Аминь».

27 февраля с необыкновенной торжественностью состоялись похороны Алексея Ивановича.

Литию перед выносом гроба из квартиры покойного совершил преосвященный Анастасий, епископ Серпуховской, соборно с инспектором Московской Духовной Академии архимандритом Анатолием, архимандритами Димитрием и Модестом и другим духовенством. На вынос тела прибыли профессора и доценты Московской Духовной Академии с залуженным профессором М.Д. Муретовым во главку, а также студенты Академии, бывшие ученики и почитатели памяти усопшего. Гроб из квартиры вынесли братья и сослуживцы по Академии; печальная процессия направилась в приходской храм во имя св. Василия Кесарийского. В церкви гроб быль установлен среди тропических растений.

—23—

В одиннадцатом часу началось богослужение при большом стечении молящихся. Часы и литургию преждеосвященных даров совершал ректор Академии преосвященный Феодор, епископ Волоколамский, в сослужении инспектора той же Академии Архимандрита Анатолия, синодального ризничего архимандрита Димитрия, наместника Чудова монастыря архимандрита Арсения, настоятеля приходского храма протоиерея А.Ф. Орлова, профессора Духовной Академии священника В.Н. Страхова, инспектора Вифанской духовной семинарии иеромонаха Тихона (Тихомирова), брата почившего священника Ф.И. Введенского и другого многочисленного духовенства из среды родственников, учеников и почитателей памяти усопшего.

К заупокойному богослужению в Васильевский храм собрались: попечитель Московского учебного округа тайный советник А.А. Тихомиров, председатель Общества для содействия религиозно-нравственному и патриотическому воспитанию детей княгиня С.А. Голицына, фрейлина Государынь Императриц Е.А. Тучкова, супруга покойного редактора «Московских Ведомостей» Л.Д. Грингмут, супруга нынешнего редактора Е.Д. Тихомирова, Московский губернский предводитель дворянства А.Д. Самарин, П.Д. Самарин, профессора и доценты Московской Духовной Академии почти в полном составе, директор Педагогического Института имени И.Г. Шелапутина А.Н. Ясинский, преподаватели того же Института, среди которых были: директор 3-й Московской гимназии И.И. Виноградов, Е.В. Барсов, И.А. Лебедев, бывший окружной инспектор С.М. Зегер, бывшие профессора Московской Духовной Академии В.А. Соколов, Н.А. Заозерский, почетный член Московской Духовной Академии В.А. Кожевников, Г.А. Белокуров, инспектор 2-го казенного реального училища Н.М. Соловьев, епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ А.Д. Италинский, сотрудники «Московских Ведомостей» в полном составе и служащие в конторе газеты, бывшие ученики покойного профессора, из которых некоторые прибыли из других епархий, слушательницы Московских женских богословских курсов, сту-

—24—

денты Московской Духовной Академии, слушатели Педагогического Шелапутинского Института, многочисленные почитатели памяти покойного ученого и писателя, а также бывшие товарищи усопшего по Вифанской семинарии и Академии. Обширный храм был полон молящимися. На левом клиросе пел студенческий академический хор.

Кроме перечисленных на гроб покойного были возложены еще венки: от Педагогического Института имени П.Г. Шелапутина «Глубокоуважаемому члену совета А.И. Введенскому»; от студенток Московской Духовной Академии – «Дорогому и незабвенному профессору А.И. Введенскому» и крест из лавровых ветвей и живых цветов от слушателей Педагогического Шелапутинского Института « профессору-руководителю».

После причастного стиха сказал слово профессор академии, священник В.Н. Страхов:

«Блаженны мертвые, умирающие в Господа; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут за ними (Ап.14:13)».

Итак, братья, об умершем ныне речь и молитва. Он успокоился от трудов своих. Он вошел теперь в по-Господу молитвы свои, он субботствует теперь великой небесной субботой. Он вписан теперь в книгу жизни Агнца, Которого он возвещал в своей деятельности. Ибо верно слово Господне: «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моими небесным» (Mф.10:32).

Воспомянем же с молитвой, с благодарной любовью, для назидания себя, для утешения его родных и всех, кто уважал его, – вспомянем того, кто был христианином-учителем в лучшем смысле этого слова, кто был верным и преданным сыном св. Церкви, кто зорко и мужественно стоял на страже истинной академической науки и подлинного академического воспитания, кто был опытным советником, – скажу больше, – другом и покровителем своих младших сотрудников.

—25—

Вечная память тебе, знаменосец и вождь академической семьи. В наши сумрачные дни, во дни падения веры и ревности, в наш век, когда легкомыслие и лжеименная ученость поднялись против Евангелия Христова и Его святой Церкви, когда люди, увлеченные вихрем и потоком времени, готовы были продать свое христиански-церковное первородство за чечевичную похлебку, за мнимый безрелигиозный и бесцерковный прогресс, – ты энергично возбудил «течение встречное против течения» и смело выступил на защиту исторических устоев академической богословской науки и академического церковного воспитания. На знамени школы нашей золотыми буквами написаны слова Апостола: «верой разумеваем» (Евр.11:3). И, выполняя этот святой завет эллинского благовестника и великого миссионера, ты учил нас «пленять разум в послушание Христово» (2Кор.10:5). В своих философских трудах, в своих одушевленных лекциях и в своих литературно-критических статьях учил нас освещать вопросы жизни под углом зрения философа-христианина. Ты был живым олицетворением церковной науки, которая была в твоих устах и в твоей жизни цельным жизнепониманием, опирающимся на начала церковной веры и углубляющим эти начала в нашем сознании. И, свидетельствуя христианскую истину, не только словами, но и делом, ты выполнял вторую великую задачу академического служения. Кроме девиза: «верой разумеваем», обязывающего нас к высшей ученой разработке богословски-философской науки на церковном основании, у нас есть и другой, не менее великий девиз, завещанный нами другим первоверховным апостолом Христовым. Девиз этот гласит: «покажите в вере вашей добродетель» (2Пет.1:5) и обязывает нас в целях наилучшего выполнения второй задачи академического служения-воспитания в учащихся любви ко св. Церкви и ее установлениям и преданности Престолу и Отечеству, прежде всего, самим показать в этом пример. И для меня, мой дорогой наставник и мой верный советник, для меня особенно дорого в эти минуты засвидетельствовать твою добродетель. В один из общих наших

—26—

лекционных дней, каждую неделю, мы встречались с тобой у мощей Преподобного Сергия. Это бывало ранним утром. Посад только просыпался. И ко гробу Преподобного шли за благословениями на дела наставшего дня ученики и ученицы Посадских школ. И в этой толпе юных паломников легко можно было заметить твою высокую фигуру, увидеть тебя, всегда со свечой в руках, смиренно преклоняющего колена у раки Преподобного. Я вспоминаю и другое время. В невзрачной больничной обстановке ты принимал таинство елеосвящения. Взор твой горел любовью к Богу, уста произносили вместе с собором священнослужителей горячую молитву, из глаз твоих не раз скатывалась слеза. Ты чувствовал роковую развязку, но дух твой был полон веры в Господа и ты спокойно говорил о переходе в другую жизнь, прося у присутствующих молитв за себя. Да, ты был глубоко преданным Церкви Православной ее верным сыном. И в этой своей практической деятельности верного сына Церкви и убежденного слуги Престола и Отечества ты был «верен даже до смерти» (Апок.2:10). Ибо эта твоя деятельность ранила сердце твое и постепенно, но верно, вела тебя к роковому концу. Ты был защитником науки богословско-церковной, и это не нравилось людям нецерковным. Ты был поклонником истинного прогресса, и это не нравилось поклонникам прогресса мнимого. Ты имел большой авторитет и слово твое было со властью. И за все это тебе пришлось испытать много горечи и обид. Но ты боролся за славу академии, за великие задачи академического служения. И среди борцов и тружеников, кому будет обязана академия своим процветанием на почве верности своим историческим заветам, она не забудет и тебя.

Помолитесь же, братья, за доброго и верного сына Церкви святой. Умножь с благодарной любовью свое моление, дорогая академия, за того, кто был верным стражем твоих исторических заветов. Помолитесь, братья, за мужа совета и разума, да простит ему Господь грехи его вольные и невольные, да подаст ему во блаженном успении вечный покой…».

—27—

В конце литургии с амвона произнес слово ректор академии, преосвященный Феодор:

«Перед лицом смерти, братья, смерти, взявшей из нашей академической семьи достойнейшего собрата и из общественной среды симпатичного многим деятеля, трудно говорить о примирении со смертью. А говорить об этом нужно; это долг наш пастырский, долг служителей не только слова, но и вечной жизни, дабы не стать на ряду с теми прочими «неимущими упования», кто безутешно скорбят об умерших и не могут не скорбеть о них, ибо тайна смерти для них сокрыта. Это долг наш перед лицом и от лица той духовной школы, которая учит о вечной жизни, о духовных тайнах, о религиозных упованиях, коим служил и усопший собрат наш, конечно, в уповании вечной жизни, но через тайну смерти. Итак, что же мы «имущие упование», но все же скорбящие об умерших своих и теряющие как бы это свое «христианское упование» перед лицом смерти, можем говорить о примирении и для примирения со смертью? Конечно, мы разумеем не то примирение со смертно, которое может покоиться на мысли о неизбежности смерти для меня лично, для других людей и, вообще, для всех живущих. И опять, не то примирение разумеем, которое покоится и сказывается в каком-то странном тупом равнодушии к самому факту смерти, когда мы, видя или читая ежедневно о смерти знакомых и незнакомых людей, ни мало этим не тревожимся, как будто нас это и не касается и никогда не коснется. Мы разумеем то примирение со смертью, когда человек принимает факт этот не только как неизбежный, но и как полный глубокого смысла, принимает мыслью своей в осияние того небесного и высшего света, который сказывается в сердце человеческом совершенно непонятным для неверующего настроением мира и даже благодарности перед лицом самой смерти, как хорошо выражено это в словах церковной песни, обращенной к стоящим у гроба: «Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему, благодаряще Бога...» благодаряще Бога... а ведь так еще недавно всего один год

—28—

назад мы все, знавшие покойного, всей дружной нашей академической семьей благодарили горячо Господа за то, что Он дал возможность жить и трудиться покойному среди нас и для нас, и в этих благодарных молитвах искали себе надежды и еще долгое время видеть его среди нас. Как же теперь, когда, можно сказать, еще не остыли в наших сердцах эти свежие чувства духовной радости и благодарности за милости Божии, явленные в жизни и трудах покойного, как же теперь, говорим, опять благодарить, когда и жизнь эта и труды самые, коим мы радовались, кончены?! Приемлемо ли это, братья, и возможно ли в одном сердце и чувстве примирить эти противоположности? «благодаряще Бога... За что же? «сей бо оскуде от сродства своего и ко гробу тщится, не ктому пекийся о суетных и о многострастной плоти...» говорит церковная песнь. И опять, бpaтья, противоречие. Мы радовались и благодарили Бога за то, что почивший при жизни своей так горячо предан был своему высокому делу, так одушевленно служил нашей школе и через нее и церкви, так обнимал и объединял всех своим словом, своей живой душой и так дорожил этим своим общением с родными по духу, по общему делу, по настроению и совместной жизни людьми. И паки теперь благодарим Бога, что он оставляет это все свое духовное и плотское родство и ко гробу тщится.

Мы радовались и благодарили Бога за то, что почивший при жизни своей сами свои богатства духовных дарований неустанно вкладывал в эту постоянную текучесть нашей многотрудной жизни, изучал тщательно все многообразные проявления осуетившагося в гордости своих помышлений ума человеческого, а самое свое имя вплел крепко в эту историческую текучесть жизни нашей школы и в длинную цепь ее главных деятелей на этой непрочной почве суетной стихии человеческой земной жизни. И паки теперь приглашаемся и должны благодарить Бога за то, что он теперь оставил все это и свободен от этих трудов, кои снискали ему и почетное имя, и должную дань уважения, и благодарности и, быть может, в будущем еще более воз-

—29—

величили бы его; скажите, братья, разве это не противоречиe?! Разве возможно естественному чувству одинаково благодарить за то разное, что взаимно исключает друг друга, и одинаково относиться и воспринимать в чувстве то, что противоположно друг другу. Тут нужно какое-то особенное претворение или самого сердца нашего, или претворение в нашем сердце этих самых противоположностей при помощи какой-то особой силы. Мы знаем, братья, эту особую силу, и не только знаем, но имеем ее и можем этой силой побеждать как бы уставы естества нашего: – «творит бо Господь наш елика хощет», иначе фальшиво должна звучать и эта прощальная церковная погребальная песнь. Тем-то, братья, и велико христианство, тем-то оно сильно и бесконечно ценно, что может оно примирять все противоречия нашей земной жизни, коими человек, чуждый благодати христианства, мучится и терзается бесконечно, а человек христианин может обращаться ими же к тому вечному и единому, которое проникает и оказывается во всем многообразии и различии земных явлений. Так дивно примеряет христианство противоречия мысли человеческой в ее основных законах различения множества и единства; примеряет противоречия в настроении, раскрывая возможность даже «радоваться в скорбях», возможность странную для естественного чувства, примиряет оно и противоречия жизни не только между личностью и обществом, но и в единой личности примиряет это главное противоречие – жизни и смерти в основном начале и настроении христианской жизни: «благо мне яко смирил мя еси» (Пс.118:71). Возможность во временном, случайном и множественном искать единое вечное и служить ему, проливая его свет всюду, возможность чувствовать всегда эти невидимые связи личности нашей с небесным миром и законы высшего нравственного миропорядка жизни раскрывать в себе самом и утверждать как норму и земной жизни, и возможность голос вечной жизни не заглушить в душе своей земными звуками скоротечного времени, – словом, возможность в этой еще земной жизни смотреть на себя и на свое дело с точки зрения вечности и высшей

—30—

правды, вот то великое, что дает и нам христианство и чем создает оно в человеке примирение всех противоположностей жизни, разрешая их и высшим смыслом, и лучшими чувством.

В этом и состоят подвиги всей нашей жизни, в этом ее смысл и высшее благо, на этом же покоится и сама возможность сказать не при жизни только и не при обозрении только великих трудов «благодарите Бога», но и при гробе всякого труженика сказать тоже: «благодаряще Бога, приидите последнее дадим целование умершему...». С точки зрения этих конечных целей земной человеческой жизни понятно, как можно при гробе всякого примиренной душой сказать словами псалмопевца: «благо мне яко смирили мя еси». (Пс.118:71). И воистину смиряет человека смерть, как крайнее бедствие жизни, смиряют его здесь и все те несчастья и скорби, коими сопровождается всякая жизни на земле заканчивающаяся неизбежной смерти, побуждая человека саму жизнь свою строить так, чтобы быть выше этих скорбей и смерти; заставляют его улавливать в этом поток изменчивости жизни то ценное и вечное, что спасало бы его от отчаяния и окрыляло бы его надеждой и силами к той разумной работе, плоды которой недоступны для жесткой и холодной руки все сокрушающей смерти.

Смирись, человек! Вот уроки страдания и смерти, и не хвались, богатый – своим богатством, ученый – ученостью, сильный – силою, юный – юностью и т. д.: вкладывай и привязывай все это не к тому, что носит печати разрушения и смерти, а к тому, что выше этого, хотя и раскрывается под этой формой.

Вы скажете: и все же смерть не смиряет человека и не отвращает лицо его и сердце от обычного отношения к жизни. Об этом говорит хорошо само наше равнодушие и бесчувственность к окружающей нас ежедневно со всех сторон смерти. Да, братья, это, к сожалению, верно. Но все же, что такое значит, что мы, всегда равнодушные к смерти, когда слышим или читаем о ней в газетах, совершенно меняемся, когда смерть эта касается ближе нас,

—31—

похищая от нас или сродника, или друга, или просто сослуживца, как вот это теперь? Почему мы делаемся вдруг так серьезны, грустны и задумчивы; как будто диссонансом каким начинает звучать то обычное, что мы постоянно слышим в шуме обыденной жизни.

Обычные аккорды земной нашей жизни начинаюсь звучать уже не так, в них чувствуется какой-то новый необычный тон.

Братья, это тон вечности, вкравшейся вместе с гробом близкого нам человека в наш обычный тон временной земной жизни и он-то звучит иначе, он-то зовет нас и обращает к плану, и он-то нас и беспокоит. Поистине, у каждого гроба, братья, как бы пересекаются линии двух миров, горнего и дольнего, и чем ближе и дороже нам этот гроб, чем более мы входим сердцем и душой в гроб родного нам человека, тем сильнее и ощутимее слышим этот пересекшийся с временным и спустившийся к нам тон вечности. Это прекрасный и вместе полезный урок для нас всякого гроба и всякой смерти: не забывай вечности, ибо она ежедневно около тебя, она постоянно вплетается в твою жизнь, и извлекай этот урок о вечности из всякого гроба и от всякой смерти. В этом отношении молчание гроба кажется красноречивее многих и прекрасных слов. А молчание нынешнего нашего гроба о той же вечности красноречивее тех слов, коими услаждал нас почивший. Мы рады от лица нашей Школы и рады за нее, когда видим, что гроб и молчание нашего профессора собрали здесь в храме еще более громадную аудиторию, нежели та, какую он собирал при жизни. Да будет же это его гробовое молчание принято нами как урок о вечности и с тем же чувством, с каким аудитория академическая внимала его живой речи.

Покойный работал во имя вечности; частнее – во имя вечной истины. Он боролся с ложью человеческой мысли в ее различных построениях и проявлениях в течение всей своей ученой деятельности. Подвиг громадной ценности и значения. Ведь ложь мысли человеческой, облеченная в тогу прекрасных слов и глубоких философ-

—32—

ских построений, кажется, самая ужасная ложь в мире, способная опутать человека, затмить в своем его разуме, пленить его в послушание гордыни человеческой, отвратить от истины Христовой и при том держать его еще в упоении своим величием и своей правдой. Обнажать эту ложь, ниспровергать этого кумира гордыни и впускать в эту сферу человеческой лжи луч света высшей и подлинной истины, сокрытой во Христе, – это требует не только таланта, но и духовного подвига – подвига веры в самую Христову истину. Этот подвиг веры и являл усопший. Им он победил и ту ложь жизни, которую мы называем смертью. Мы хорошо знаем, как он во время своей болезни на смертном одре воспринимал эту самую смерть: перед лицом своей смерти он смело и открыто говорил о бессмертии и уже коснеющим языком читал окружаемым лекцию о бессмертии. Эта последняя победа над «последним врагом жизни» – смертью – есть тайна его духовного опыта, нами не невнятного, тут не идеи его только и логика, при помощи коих и мы можем разбираться в идеях философских, а самое уже творчество новой жизни, нового человека и нового бытия и повторяешь, в сфере недоступного для нас его личного духовного опыта. Приемля эти уроки от гроба почившего нашего собрата, помолимся усердно, чтобы и там он не устыдился и не смутился перед «лицом лютого Миродержца», и чтобы своей верой и истинным покаянием он победил начальника всякой лжи – дьавола – и водворился в небесных обителях. Отца Света и Истины. Аминь».

Перед отпеванием выступил со своим словом доцент академии В.А. Троицкий:

«Если бы кто нас, ныне сетующих и болезнующих спросили: что есть глас вопля сего? – Мы могли бы ответить словами народа, потерявшего свою драгоценную святыню: отошла слава от Израиля (1Цар.4:14, 16, 21, 22)!

Давно ли он, полный мысли и силы, предстоял перед нами, и мы готовы были его воспевать. А ныне он предлежит перед нами бездыханный, и мы будем его отпевать. Давно ль неслись ему приветствия со всех сторон и все-

—33—

едиными усты и сердцем, полными торжества и радости, возглашали: многая лета! Одно лишь лето миновало, – и мы пришли сюда дать последнее целование ему, умершему и с сердцем, скорбью горькой пронзенными, воспеть: вечная память. Тогда с торжеством и радостью подсчитывали мы, как много мы получили от него. Ныне остается нами лишь скорбеть и тужить от сознания того, как много мы потеряли в этой смерти.

Почил от трудов своих неутомимый труженик, даже на том болезненном одре, с которого судил ему Бог перелечь на одр погребальный, даже на этом одре просивший у Бога жизни лишь для окончания своих трудов.

Умер учитель жизни, много лет говоривший молодым поколениям о смысле жизни. Увы! не будет уж больше в Академии поколений, о которых можно бы сказать словами библейской царицы: Блаженни отроцы твои сии, иже предстоят пред тобою всегда, слышащие всякий смысл твой (3Цар.10:8)!

Ушла великая сила, ибо не ложно слово Писания: блага мудрость паче силы, блага мудрость паче орудий ратных (Еккл.9:16, 18).

Смерть поразила могущественнейшую власть, ибо это была «власть над умами». И какая власть! Власть, сознающая всю свою ответственность. Ведь покойный едва ли не один в России за последние годы говорил и писал о «философской ответственности» (Христианин. 1908, т. 3, с. с. 782–800), а сам и делом, и словом проповедовал ту непреложную истину, что «власть над умами» должна принадлежать лишь тому, кто над своим умом признает власть веры. Делом проповедовал эту истину покойный, потому что, будучи ученым и мыслителем, он был и не стыдился быть верным и послушным сыном Церкви. Словом проповедовал он эту истину, когда учил, что лишь вера и бессмертие дают смысл и ценность земной жизни смертного человека (см. конспект курса метафизики, с. с. 113–116), когда указывал на область вечного, как на разгадку земного, и на достижение Божественной Истины,

—34—

как на смысл «мировой трагедии знания» (Богословский Вестник. 1908, т. 1, с. с. 181–182).

Умер тот, кто и всю духовную школу настойчиво звал к верующей «власти над умами», когда, отмечая «перелом в современном общественном сознании», убеждал «сосредоточить все силы разума на оживлении в личном и общественном сознании полузабытой правды вечной, на проведении ее в современную мысль, в господствующие настроения, в живые практические отношения» (Богословский Вестник. 1911, т. 1, с. 132).

Умер судья, ибо почивший, прежде всего, старался сам быть судьей и ценителем общественных настроений, господствующих направлений мысли и тем оправдывал слово Писания: муж мудр судит языки (Притч.29:9).

Ныне мы представители высшей церковной школы, должны проститься с тем, кто так самоотверженно служил этой школе, кто болел и скорбел ее несчастьям, утешался ее радостями. Почивший хорошо знал и твердо помнил заветы высшей церковной школы, за верность этим заветам ратовал, сам высоко и с честью нес знамя Академии и горячо убеждал до последних дней и нас, молодых, продолжать его великое дело. Воистину был он славой и украшением нашей духовной школы, и радовались мы, видя его среди нас. Ныне же нет нам радости, потому что нет больше его среди живых. Отошла слава от Израиля!

Дщи людей моих, дщи академическая! Препояшися вретищем и посыплися пеплом, плачь возлюбленного, сотвори тебе рыдание горько, понеже внезапу прииде на тя запустение (Иер.5:26)!

Запустение... Вот что особенно больно чувствуется в Академии после этой смерти! Будто могучий дуб стоял почивши среди нас, молодой поросли. Привыкли мы на него надеяться. Верили, что бурям и непогодам не одолеть его. Да, бури и ветры не сломили могучего дуба, – ужасная болезнь, как червь, подточила его крепкие корни, упал он и лежит перед нами мертв и бездыханен... Осиротели мы и жутко стало нам, молодым, на открытом

—35—

месте... На наши духовные и церковные твердыни несутся новые и новые бури, новые и новые испытания, а его с нами нет. Мы одни...

Вот почему ныне, когда могучий дух, покинувший это смертное тело, на невидимых огненных колесницах восходит ко Господу Богу, из сердца просится молитва: Да его вечного духа прейдет Иордан смерти и вселится в руй, Господи, чтобы дух, который быль в нем, сугуб был в нас (4Цар.2:9)!

По нашему человеческому соображению рано окончил почивший свое земное странствование. На то Божья воля... Ныне погребем мы тело его. Но ведь священный кивот землю обетованную. О мирном успокоении души почившего в этой земле и да будет наша молитва. Господь, обращаяй во утро сень смертную (Ам.5:8), да просветит душу усопшего раба Своего, как солнце, в царстве Небесного Отца!

Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего и сего всели во дворы Твоя, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но где жизнь бесконечная!».

Начавшееся в первом часу дня отпевание совершали преосвященный Анастасий, епископ Серпуховской, и ректор Академии преосвященный Феодор, соборно с инспектором Академии архимандритом Анатолием, синодальным ризничим архимандритом Димитрием, настоятелем Знаменского монастыря архимандритом Модестом, наместником Чудова монастыря архимандритом Арсением, кафедральным протоиереем В.С. Марковым, протоиереем И.И. Восторговым и другим многочисленным духовенством, среди которого находились сослуживцы покойного по Академии, ученики и почитатели; всего на отпевание вышло до 50 лиц.

Умилительный чин отпевания при стройном пении большого хора продолжался более двух часов. Во время отпевания были произнесены четыре речи.

Профессор С.С. Глаголев сказал следующее:

«Прости, дорогой товарищ и друг, ты ушел из этого мира, ушел в том возрасте, когда работа ученого обык-

—36—

новенно становится наиболее производительной. Можно делать научные открытия и в 20 лет, но нельзя овладеть никакой научной дисциплиной раньше, чем в десятилетия. Ты овладел философией и ее историей, основательно изучил богословие и литературу, дал нам труды и в других областях – от политики до естествознания включительно. Ты хотел печатать свой курс и вот – тебя нет более. Бог даст этот курс будет напечатан, но уже не ты напечатаешь его. Ты взят от нас. Почему? Зачем? Может быть, в своих исканиях истины ты так приблизился к Истине, что Истина взяла тебя к Себе. Не нам судить пути Всевышнего. Смиреной скорбью мы можем лишь оплакивать тебя, вернее – самих себя, потерявших в тебе редкого руководителя и учителя. Для академии твоя смерть – тяжелая утрата. Тяжелая утрата, это – и для меня лично, ибо в последние годы я понял тебя, оценил и полюбил.

Почивший был крупным и оригинальным талантом. Еще, будучи на студенческой скамье, он печатал свои произведения. Обсуждая старые вопросы, он всегда подходил к ним с новой точки зрения. Его статьи никогда не были шаблонными. Его магистерская диссертация – вера в Бога, ее происхождение и основания – была крупным вкладом в русскую богословскую и философскую науку. На нее мало обратили внимания в печати, но это не помешало печати пользоваться ею, и из его книги переливался материал в сочинения, подписанные другими авторами. Затем в один год он дал две книги, не считая разных статей и составления лекций. Это – «Философия в современной Германии и Франции» и «Западная действительность и русские идеалы». Я тогда только что занявший кафедру в академии был поражен и талантливостью, и трудолюбием автора. Он сам, впрочем, еще тогда говорил мне как-то, что он переутомился. Несомненно, что он переутомился. Но после этого он также работал 20 лет, и вот – теперь нашел покой в могиле. Его работы были не только оригинальными с точки зрения идей, но они впервые знакомили русское общество со многими идеями

—37—

запада. Он первый изложил Паульсена, доселе еще после него не написано ничего крупного о Мэн де Биране. Он мог бы легко переработать свою книгу о немецкой и французской философии в докторскую диссертацию, но вместо этого он предпочел дать на доктора обширное исследование «О религиях Индии», и здесь, в этом труде он высказал идеи более глубокие и ценные, чем те, которые высказываются обыкновенно. Он попытался проникнуть в душу язычника, понять его религиозное сознание, между тем как, обыкновенно, по истории религий лишь излагаются факты и объясняются из исторических факторов.

Все его сочинения были проникнуты глубокой православной религиозностью. Он не рисовался этой религиозности, не кричал громко о своем православии, православие было его внутренним жизненными принципом, он исполнял христианские обязанности скромно и только если внимательно следить за ними, можно было подметить, как он глубоко религиозен. Без сомнения, в этой религиозности и в качествах его души нужно искать объяснение того, что его работы обыкновенно были проникнуты сердечностью. И особенно эта сердечность чувствовалась, когда он говорил. Наделенный блестящим ораторским даром, он вливал в сердца слушателей свои мысли и взгляды. И это не только тогда, когда он говорил о людях, нам близких и дорогих, например, о В.Д. Кудрявцеве, но и тогда, когда говорил о людях, философско-религиозные убеждения которых отстоят от наших очень далеко. Помню его речь об Эдуарде Гартмане. Что общего может быть у православного философа с мыслителем, написавшим книгу о саморазложении христианства? И, однако, речь почившего звучала сердечностью и любовью. Он отдал должное всему тому, что было у Гартмана хорошего, и потом уже показал существенные недостатки его философии. Находить хорошее у противников – это нелегкое дело, и это лучший способ привлекать сердца и убеждать умы. Во всяком заблуждении есть доля истины и во всяком искреннем заблуждении нужно ценить искренность заблуждающегося. У покойного А. И-ча и было такое доброе и благородное отноше-

—38—

ние к разными мыслителями, не имеющим ничего общего с христианством, мыслителями, взгляды которых он излагал и подвергал своему серьезному и глубокому, но вместе с тем совершенно спокойному разбору.

Благородством веяло от него. В нем чувствовалось достоинство мыслителя-христианина. Спокойный, уверенный в себе он внушал к себе уважение уже своим видом, сильно действовала и его блестящая речь. В своих собеседниках он обыкновенно находил какие-нибудь добрые черты; это умение находить хорошее в человеке, когда люди обыкновенно находят в своих ближних дурное, поразительно. Он умел не помнить зла. Я, увлекаемый собой и разными взглядами, причинил ему много огорчений на пространстве 1897–1905 годов и я потом видел, что он искренно простил меня.

Меня поражала в нем его твердость. Его взгляды, видно, сложились очень рано, он никогда не менял их, не смущался их высказывать и руководиться ими, когда они были очень не в моде и когда они вызывали против себя резко несочувственные протесты. Он был всегда самим собой. Он руководился своей православной совестью, а не выгодами. Он искал царствия Божия, прочее приложилось само собой.

Но немного приложилось ему на земле тяжкий труд, тяжкая болезнь, могила. Были у него и иные скорби, и он преждевременно поседел от них. И как будто он предчувствовал, что смерть поджидает его и на своем юбилее, бывшем год назад, сказал, что за юбилеем следует некролог.

На пространстве почти столетнего существования академии три профессора философии прошли перед нами – О.А. Голубинский, В.Д. Кудрявцев и А.И. Введенский, все они представляют собой красу и гордость академии. Что ждет Академию в будущем столетии? Это известно одному Богу. Будем молить о добром будущем в Академии, чтобы Господь дал ей профессора в духе и силе почившего раба Алексея и будем молить об упокоении его бессмертной души.

—39—

Студент IV курса академии, Ф.К. Андреев, работавший над кандидатским сочинением под руководством Алексея Ивановича, произнес речь о лекциях Алексея Ивановича, как его слушатель:

«В одной книге, которую почивший Алексей Иванович читал уже на смертном одре, – последней книге из той тысячи, которую он прочел за свою жизнь, он отчеркнул дрожащей рукой такие слова: «Наступит время, когда меня будут лучше понимать и больше любить, и которое будет снисходительнее относиться ко мне и простит мне мои недостатки и ошибки, ибо оно поймет, что я никогда не изменял святому долгу... Это видно из моих произведений... Не знаю, заслужил ли я, чтобы на мою могилу возложили лавровый венок. Но пусть на мой гроб положат меч, ибо я был честным солдатом...».

Не нам, молодым его ученикам, оценивать его философскую деятельность: это сделают люди с более широким научным кругозором, это сделает время и суд потомства. Но, мы должны поведать этим людям и оставить потомкам то, чего первые могут не знать, чего последние не будут знать, наверное. Ведь мы были его слушателями, мы его видели, говорили с ним... О чем он говорил? «Это видно из моих произведений», – отвечает он, но из этих произведений не видно, как он все это говорил... Он занимал философскую кафедру в течение двадцати лет, двадцать пять раз прочел он курс своих лекций; он многое в них разнообразил, он внимательно следил за текущей литературой, знакомил своих слушателей с новыми явлениями в области философии. – Но его слушал всегда один и тот же курс; средний уровень знаний его аудиторий был всегда один: тот уровень налагал предел его программе, изменение курса могло совершаться лишь в определенных границах, – эти границы были узки. Опасность однообразия, боязнь повторений вставала перед ним постоянно. Эта опасность усилилась в последние годы, когда он позволил издать конспект своих лекций, чтобы облегчить слушанье и подготовку к экзаменам. Теперь механичность, холод-

—40—

ность, заученность – все признаки ремесла, все неизбежные спутники всякой профессии готовы были пробраться и в его философскую аудиторию. – Но это им не удалось, он их не пустил, и не пустил именно тем, как он читал.

Мы слушали его в последние годы его жизни, а нам казалось, что это был первый курс, который он читал, казалось, будто он только что вернулся из своей заграничной командировки и спешил поделиться с нами тем, что он сам только что узнал, что было для него ново и волновало его. Каждый год развертывал он перед своими слушателями одну и ту же картину, изменчивую в подробностях, но тождественную по своей общей композиции, а нам казалось, что эта картина только что написана и не в одних лишь деталях, а и в основном ее плане, и он записывал ее на наших глазах в течение лекционного года. Но это не было простым обманом; не интерес нового предмета заставлял нас забывать заученную размеренность его речи: мы знали каждый раз заранее, о чем он будет читать, перед нами лежал его конспект, – нет, дело здесь не в новости свиданий, а в самой его речи. В ней не только не было монотонности, запущенности или холода: она была жива, подвижна, как-то вечно молода и свежа. Каждый новый курс он точно переживал заново. Каждое новое повторение делало его все старее по времени, но мы забывали о времени, когда слушали эти повторения...

Да, это был, по истине, «честный солдат»-ветеран: в каждый новый поход шел он такой же бодрый, как и на первую битву; он и в старости служил «святому долгу» наставника так же честно, как и в те годы, когда в нем еще кипела молодая кровь.

Но таким он был не только на службе: дома, вне лекций, свободный от уз программы, как от тяжелого ранца, с которым он совершал свои трудные походы, он становился еще отзывчивее на каждое новое движение философской мысли, на каждую интересную книгу, – тогда он еще больше молодел и счет годов терялся для

—41—

него... Уже умирая, но временами веря в исцеление, он набрасывал планы статей, обдумывал темы будущих работ... Работа его ума продолжалась еще, когда пульс уже не был слышен...

«Не знаю, – сказал он, – заслужил ли я, чтобы на мою могилу возложили лавровый венок»... но, он уже возложен: он сплетался ему давно; это – венок наставника, с любовью совершавшего свой подвиг, это – награда честному воину за честную службу нашему общему Небесному Вождю.

После г. Андреева со словом к покойному обратился протоиерей И.И. Восторгов:

«Дорогой Алексей Иванович!

Казалось бы, что после того, как здесь сослуживцы и ученики твои изобразили с такой любовью твой духовный образ, мне уже нечего прибавить к сказанному.

Помню, когда полтора года назад, так же, как и сейчас, собрались около тебя твои ученики и почитатели в день двадцатипятилетия служения твоего Церкви и науки, – тогда я не решился и не осмелился пройти вперед сквозь тесный круг сплотившихся около тебя твоих непосредственных слушателей по Академии – учеников в собственном и точном смысле слова, не посмели выступить со своими приветствием к тебе, ибо я не имел высокого счастья принадлежать к числу таких твоих учеников.

Но теперь над гробом твоим, искренно почитаемый муж науки, в минуту последнего «прости», позволь мне принести тебе дань любви, уважения, благодарности от лица учеников твоих в широком и высшем смысле этого слова, безмерно более многочисленных, чем твои непосредственные слушатели, от лица тех, что читали твои произведения, воспитывали на них свое мировоззрение, обогащались от тебя познаниями и введены были твоим печатным словом к вершинами истинного знания, приводившего к вере и всегда запечатленного верой. Ты много знал; много имел талантов – но все блистательные способности своего духа – спасибо тебе за это! – ты от-

—42—

дал Церкви, и к ней приводил всех этих, упомянутых мной многочисленных твоих учеников.