X. Письмо девятое: Тварь

Вот порвалась последняя нить с землею. На грудь навалилась могильная плита. Все – все равно. Потянутся дни, – серые, безнадежные. Нет ни одного просвета, нет ни одного луча. Все тускло.

Раньше жил надеждою. Она одна, лишь она давала силы. Она одна была источником жизни. Теперь же – нет ничего. Ничего. Ничего…

В соседнем дворе пилили бревна, и звук был густой, как когда взбивают масло в уже огустевших сливках, или когда мешают в кринке жирную сметану. Словно комья земли глухо ударялись о крышку гроба. Невыносимо!..

Пошел по кладбищу. Прочиталось мимоходом на каком-то кресте:

«Покоится прах души священной

под сей обителью святой.

Ударит колокол вселенной, и мы увидимся с тобой».

«Прах души священной»! Господи, и тут мертвые души! Дальше, дальше к краю кладбища, – к валу с насажанными березами и ко рву! Дальше, навстречу заходящего солнца, в золотые нивы!

Блестели усатые ячмени, отогнутые все к северу. Еще неналившееся яровое серебрилось, как бы накрытое сребротканным парчовым покровом. Побелело озимое. Рожь побледнела и усохла; тяжелые колосы клонились долу. Нивы волновались правильным, ритмическим прибоем. И, добежав до ног моих, волна разбивалась. Снова и снова ударял ветер о побелевшие, ждущие жнеца нивы. Снова бежали ритмические волны и снова разбивались у ног.

Мне вспомнился один жаркий, июльский же день. Я сижу в саду, под акациями; все встали уже из-за чайного стола, а я остался один, с книгою и недопитым стаканом. Мухи сплоченным строем окаймляют каждую каплю сладкого чая или варенья. Трескаются созревшие стручки желтой акации, и с силою разбрасывают свои круглые зерна, стучащие по листьям. Порою зерно ударяется в стакан, стеклянное блюдце или вазу с вареньем, и мелодичный хрустальный звон вторит удару. Шурша падают высохшие стручки. Сижу часами, слушая шелест, эти звенящие звуки и сухой треск стручков: совершаются таинственные роды дерев, и новорожденные семена, отрываясь от материнского лона, впервые видят свет Божий и начинают жить самостоятельною жизнью. Что-то будет с ними? Теперь кончились родительские заботы о них… Созрела акация, – значит созрела и рожь: они всегда созревают дружно. Всюду начатки новой жизни…

Солнце закатывалось; закатилось. День кончился: на деревьях вороны стаями собирались уложиться на ночевку. Небо переливало перламутром, – расцвеченное красным, желтым, – словно затканное множеством слоистых облачков. А края их были нежно-фиолетовые, аметистовые. На огненном поле пылающего неба четко виднелись верхи колоколен соседних сёл. Деревушки – будто наляпали что-то, – как птичьи гнезда. Какой-то шест, казалось, воткнут в самое небо. Ветром приносило хлебный дух зрелой ржи. Вспоминалось что-то знакомое, – вечно знакомое, – знакомое от далекой вечности, – вечно родное, дорогое и задушевно-зовущее.

Но небо блекло и выцветало, как уста умирающей. Небо умирало, и с ним умирала вся надежда на лучшее будущее. Меркли и выцветали, как ланиты умирающей, все благие порывы и ожидания. С края небосвода, едва-едва, ветром доносилась тоскливая частушка:

«Последний раз, последний час,

последнее свиданьицо.

Мы скоро не увидим вас, и близко расставаньицо».

Толстая, непроницаемая, черная туча прикрыла небо и тяжелою завесою нависла над горизонтом. Потемнело. Оставалась только неширокая полоска аквамаринового, послезакатного неба, упиравшаяся в землю тоненьким золотым ободком. Полоска сужалась и бледнела. Наконец, тяжелый, точно срезанный край плотной тучи прихлопнул этот последний просвет,… как крышкою гроба.

И с гневом топнул я ногою: «Неужели же тебе не стыдно, несчастное животное, ныть о своей судьбе? Неужели ты не можешь отрешиться от субъективности? Неужели ты не можешь забыть о себе? Неужели, – о, позор!, – неужели не поймешь, что надо же отдаться объективному? Объективное, вне тебя стоящее, выше тебя стоящее – неужели же оно не увлечет тебя? Несчастный, жалкий, глупый! Ты хнычешь и жалуешься, словно кто-то обязан удовлетворять твоим потребностям. Да? Ты не можешь жить без того и без сего? Ну, и что ж? Не можешь жить, – умирай, истеки кровью, а все же живи объективным, не сходи на презренную субъективность, не ищи себеусловий жизни. Для Бога живи, а не для себя. Тверд будь, закален будь, объективным живи, в чистом горном воздухе, в прозрачности вершин, а не в духоте преющих долин, где в пыли роются куры и в грязи валяются свиньи. Стыдно!».

Есть объективность; это – Бого-зданная тварь. Жить и чувствовать вместе со всею тварью, но не тою тварью, которую испоганил человек, а тою, которая вышла из рук Творца Своего; прозревать в этой твари иную, высшую природу; сквозь кору греха осязать чистое ядро Божьего творения…. Но сказать так – это все равно, что поставить требование восстановленной, т. е. духовной личности. И опять возникает вопрос о подвижничестве.

Ведь не посты и другие труды телесные, не слезы и не добрые дела – благо подвижника, а восстановленная в целости, т. е. уцеломудренная личность. «Ничто, – говорит св. Мефодий, 439 – ничто не зло по природе, но по способу пользования делается злым злое – τῇ φύσει κακὸν οὐδέν ἐστι, ἀλλὰ τῇ χρήσει γίνεται κακὰ τὰ κακὰ».

Нет в человеке никакой реальности, которая была бы злом; но ложное употребление сил и способностей, т. е. извращение порядка реальности, есть зло; напротив, цельность-целомудрие состоит, по слову св. Амвросия Медиоланского, «в ненарушенной», «в неповрежденной природе»: «pudor virginis est intemerata natura». 440

Зло есть не что иное, как духовное искривление, а грех – все то, что ведет к таковому. Но наличность этого искривления личности требует своего рода ортопедии, духовной ортопедии. Эта-то ортопедия – узкий путь подвижничества в разуме святых отцов. «Не потому, – рассуждает один современный Епископ, 441 – не потому необходимым явилось подвижничество, как совокупность известного рода ограничений и стеснений для достижения нравственного совершенства, что этого требует христианство. Нет, христианство требует от человека только положительного, нравственного развития, но только сам-то человек грешный оказывается совершенно неспособным прямо жить так, как требует этого христианский идеал, и принужден прибегать к разного рода мерам для подавления в себе нажитого греховного содержания жизни, «с потом лица есть хлеб небесный», как выражаются аскеты».

Духовная жизнь – это и есть спасение, дарованное Господом Иисусом Христом; подвижничество же – путь к нему. Но тогда, чтобы понять не только задачу, ставимую подвигу, но и особенную его сущность, необходимо вникнуть несколько в тот распорядок органов жизни, который единственно справедливо может быть назван порядком, т. е. целомудрием человека.

Можно с разных сторон подходить к уяснению этого порядка, но вот, кажется, путь простейший, – по крайней мере, путь нагляднейший.

Человек «дан» нам в разных смыслах. Но – прежде всего и первее всего он дан телесно, – как тело. Тело человека – вот что первее всего называем мы человеком.

Но что же такое тело? – Не вещество человеческого организма, разумеемое как материя физиков, а форму его, да и не форму внешних очертаний его, а всю устроенность его, как целого, – это-то и зовем мы телом. 442

Возможно, что самое слово «тело» родственно слову «цело», 443 т. е. означает нечто целое, неповрежденное, в себе законченное, integrum: a, по мнению А. С. Хомякова, «тело» происходит от санскритского корня тал, тил– быть полным, жирным, 444 по древнему пониманию, – здоровым, крепким.

Подобно этому греческое «σῶμα » сокоренно словам: σάος, σόος – здравый, целый; σώος, σῶς – благополучный, здравый, спасенный; σῶκος – сильный, здоровый; σαόω, σώζω, – вернее – σῴζω, – лечу, излечиваю, спасаю; σω-τήρ – спаситель, целитель. Сопоставляя σῶμα с σωτήρ и с σώζω, мы можем сказать, что эти слова относятся друг к другу, как результат или орудие действия (ἐνέργημα, effectus, vis) к действующему (ὁ ἐνεργών, auctor) и к процессу действования (ἐνέργέω), А т. к. окончание τηρ равносильно окончанию της, то можно, далее, написать сложное отношение:

σῶμα: σωτήρ: σώζω = κοίημα: ποιητής: ποιέω = κτίσμα: κτιστής: κτίζω κτλ. 445

Таким образом, σῶμα обозначает нечто пассивное, некоторое произведение, имеющее в себе цельность и неповрежденность.

Тело – нечто целое, нечто индивидуальное, нечто особливое. Тут не место доказывать, что индивидуальность проницает собою каждый орган тела и что поэтому есть какая-то, вполне несомненная, хотя, быть может, и неуловимая для формул характерологии, как науки, – есть какая-то связь, какое-то соответствие между тончайшими особенностями строения органов и малейшими извивами личной характеристики. Черты лица; строение черепа; линии ладоней и ступней; форма рук и пальцев; тембр голоса, выражающий мельчайшие особенности в строении голосовых органов; почерк, запечатлевающий тончайшие особенности мышечных сокращений; вкус и идиосинкразии, показывающие в каких именно веществах и возбуждениях нуждается данный организм, т. е. чего ему не хватает, и т. д. и т. д. – везде тут за безличным веществом глядит на нас единая личность. В теле повсюду обнаруживается его единство. И потому, чем более вдумываемся мы в понятие «человеческого тела», тем настойчивее заявляет себя необходимость от онтологической периферии тела идти к онтологическому его средоточию, т. е. к тому телу, которое делает единством это многообразие органов и деятельностей, к тому телу, без которого ко всем этим органам применимо лишь понятие ὁμοιουσία, но никак не ὁμοοὐσία. Этот-то корень единства тела, это тело в теле, это тело по преимуществу, это собственно тело и занимает нас. То, что обычно называется телом, – не более как онтологическая поверхность; а за нею, по ту сторону этой оболочки лежит мистическая глубина нашего существа. Ведь и вообще все то, что мы называем «внешней природой», вся «эмпирическая действительность», со включением сюда нашего «тела», это – только поверхность раздела двух глубин бытия: глубины «Я» и глубины «не-Я», и потому нельзя сказать, принадлежит ли наше «тело» к Я или к не-Я. 446

Что же можно сказать о строении истинного нашего тела? – Пусть намечающая очертания его оболочка, пусть «тело» эмпирии укажет его органы и особенности его строения.

Прежде всего замечается симметрия верхней и нижней части тела, – так называемая гомотипия «верхнего» и «нижнего» полюсов. Низ человека – как бы зеркальное отражение верха его. Органы, кости, мускульная, кровеносная и нервная система, даже болезни верхнего и нижнего полюса и действие медикаментов оказываются полярно сопряженными. 447 Но, раз так, то не означает ли это соответствие, что онтологическим средоточием тела служит не та или другая конечность, а – центр гомотипии, т. е. срединнаячасть человека. Какая? – Уже поверхностный взгляд указывает естественное расчленение человеческого тела на голову, грудь и живот, причем каждая из частей, взятая как целое, может быть принимаема за единый орган. В животе сосредоточиваются отправления питательные и воспроизводительные, в груди – чувствования и, наконец, в голове – жизнь сознания.

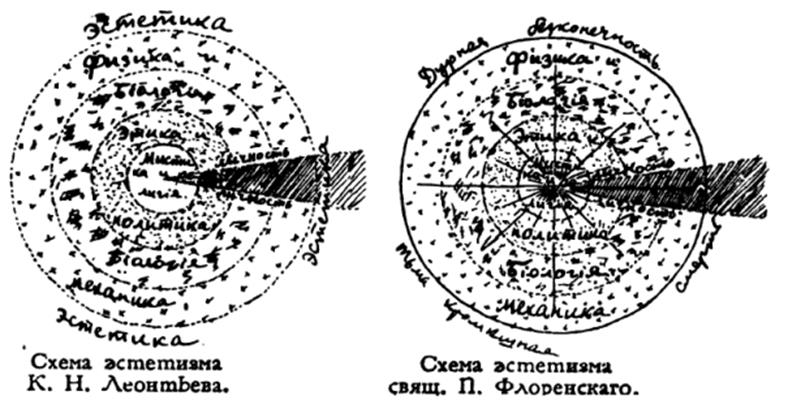

Нервная система, – это, в плоскости эмпирии, ближайшим образом наше тело, – нервная система имеет в этих трех органах свои центры и, насколько можно догадываться при современном состоянии знания, эти центры суть именно центры указанных выше деятельностей. 448 Но дело – не в них, а в том, что жизнь каждого из органов, – головы, груди и живота, – соответственной тренировкой может быть углублена, и тогда человек бывает мистиком соответственного органа. Правильное развитие всех органов, под главенством того, с которым по преимуществу связана человеческая личность, т. е. груди, – такова мистика нормальная, и она достигается не иначе, как в благодатной среде церковности. Всякая же иная мистика, хотя и дает углубление, однако нарушает равновесие личности, ибо, не способное питаться благодатью, зерно души, проростая не в недра Пресвятой Троицы, а куда-то вбок, засыхает и гибнет. Такова мистика живота, т. е. мистика оргиастических культов древности и современности и отчасти – католицизма; такова же и мистика головы, или йога, распространенная в странах Восточных, особенно в Индии, и внесенная в европейский мир оккультистами разных толков и, в особенности, теософами.

Только мистика средоточия человеческого существа, мистика первым делом открывающая доступ в человека благодати, питающей недра его, только эта мистика исправляет личность и дает ей возрастать от меры в меру. Всякая же иная мистика необходимо увеличивает и без того нарушенное равновесие жизни и в конец извращает естество греховного человека.

В том-то и опасность «пре́лести» или ложной мистики, что, чем более и чем добросовестнее старается работать над собою впавший в нее человек, тем хуже для него, и только сквернейшее падение может заставить его опомниться и начать разрушать то, что он столь старательно строил. Подобно тому, как путник, направившийся по ошибочной дороге, чем более будет спешить, тем далее уйдет от своей цели, так же точно и подвижник, ушедший с пути церковности, погибнет от своего же подвижничества. Недаром же старцы духовные предупреждают новоначальных: «Не бойся никакого греха, не бойся даже блуда, ничего не бойся; но бойся молитвы и подвигов».

Итак, мистика церковная есть мистика груди. Но центром груди издревле считалось сердце, по крайней мере орган, называвшийся этим именем. Если грудь – средоточие тела, то сердце – средоточие груди. И к сердцу издревле обращалось все внимание церковной мистики.

«Кто читает с надлежащим вниманием слово Божие» – так начинает свою знаменитую статью о сердце П. Д. Юркевич, 449 – тот легко может заметить, что во всех священных книгах и у всех богодухновенных писателей сердце человеческое рассматривается, как средоточие всей телесной и духовной жизни человека, как существеннейший орган и ближайшее седалище всех сил, отправлений, движений, желаний, чувствований и мыслей человека со всеми их направлениями и оттенками». Нельзя, вместе с некоторыми, видеть в текстах, упоминающих слово сердце, «случайный образ слово-выражения, которым будто не управляла определенная мысль». Сердце – не аллегория, а тавтегория. 450 «Простое чтение священных текстов, если только мы не будем их перетолковывать по предзанятым идеям, убеждает нас непосредственно, что священные писатели определенно и с полным сознанием истины признавали сердце средоточием всех явлений человеческой телесной и духовной жизни». 451 «Священные писатели знали о высоком значении головы в духовной жизни человека; тем не менее, повторяем, средоточие этой жизни видели в сердце. Голова была для них как бы видимою вершиною той жизни, которая первоначально и непосредственно коренится в сердце 452». Священное Писание дает «совершенно определенную мысль, что голова имеет значение органа посредствующего между целостным существом души и теми влияниями, какие оно испытывает совне или свыше, и что при этом ей приличествует достоинство правительственное в целостной системе душевных действий» 453.

Отсюда понятно, что задача подвижнической жизни, – целомудрие, – определяется как чистота сердца. « Сердце чисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей» (Пс.50:12) – воззвал Псалмопевец, и, вслед за ним, взывает всякий верующий. Но, по свойству еврейского параллелизма, вторая половина прошения есть синонимическое усиление первой: «обнови» – это то же, что «созижди», и «в утробе моей» – то же, что «во мне», «прав» – то же, что «чисто», и «дух» – то же, что «сердце». Полученные выводы подтверждаются и лингвистикою. Сердце – это очаг духовной жизни нашей, и одухотвориться – это значит не иное что, как «устроить», как «ублагоустроить», как «уцеломудрить» свое сердце.

В индоевропейских языках 454 слова, выражающие понятие «сердце»,указуют самым корнем своим на понятие центральности, серединности. Как русское сердце, так и сокоренные ему: белорусское сердце, малорусскоесердце, чешское srdce, польскоеserce, sierce и т. п., – форма уменьшительная, – от существительного сердо. Корень слова сердо образует слова: старославянское средо, древнерусские: серед и середь – середина, середе – посреди (предлог и наречие), русские: середа, среда, середина, середний, средство, по-средник, сердц-е-в-ин-а и др., и все они выражают идею нахождения или действования «внутри», «между», в противоположность нахождению «вне», «за пределами» известной области. Сердце, таким образом, обозначает собою нечто центральное, нечто внутреннее, нечто среднее, – орган, который является сердцевиною живого существа, как по своему месту, так и по своей деятельности. Эта этимология объясняет словоупотребление 455 «сердце» в значениях, не имеющих ничего общего ни с анатомическим, ни с нравственным или психологическим его смыслом. «Народ нередко сердцем зовет ложечку, подложечку, подгрудную впадину, повыше желудка, где брюшной мозг, большое сплетение нервов». 456 По-видимому и Библии и древней письменности разных народов тоже свойственно такое словоупотребление, и смысл его углубляется, если вспомнить, что находящееся под ложечкой солнечное сплетение симпатической нервной системы оккультистами признается за нервный центр мистической деятельности, 457 a физиологами-позитивистами безусловно признано за центр разных органических функций, вроде секреторной и т. д. 458

«Сердце» принимает иногда значение: «нутро, недро, утроба, средоточие, нутровая средина», так что говорится «сердце земли», вместо нутро земли, «сердце дерева» (ср. французское cœur d’un arbre) и «сердце пера» – в смысле «средины толщи» их. Подобным же образом можно слышать выражения: «сердечко яблока», т. е. гнездо, семена вместе с кожухом; « сердцевинадерева», т. е. срединная мякоть в дереве, проходящая как бы жилою от корня, до самой вершины; «сердцевина камня», ядро где оно есть, особого вида или состава камень внутри другого; «соляная сердцевина» в горной соли (Илецк), чистые гранки, прозрачные как стекло, лежат гнездами; кремневый голыш в меловой толще, или, на казанском наречии, сердце. Поэтому же сердечником называется всякий стержень, влагаемый в ствол, в дыру; болт, пропускаемый сквозь переднюю подушку и ось повозки, на котором ворочается передок; шворень, штыр, курок; железный стержень с шаром, для образования пустоты, при отливке пустотелых артиллерийских снарядов; или, еще, мягкое железо, образующее электромагнит и помещаемое внутри намотки, например, в динамо-машинах, «сердечник электромагнитов» или «сердечник барабана».

Обратимся теперь к языкам семитским, преимущественно к еврейскому.В русском переводе Библии словом «сердце» передается понятие, выражаемое по-еврейски словом לֵב libb, соответствующим ассирийскомуlibbu, арамейскому לבִָא; эфиопскому

, арабскому лубб и т. д., или словом לבִָב libab, а в арамейском לבִָב 459.

Слова эти происходят от √לבב. Но глагол לבַָב, встречаясь лишь в формах нифаль и ниель, в форме каль не употребляется, так что об основном значении √לבב можно лишь строить догадки. 460 Правда, высказывавшиеся предположения не исключают друг друга и могут быть объединены. Это объединение происходит наиболее естественно, если в основу положить гипотезу Фюрста, 461 к тому же более вероятную, ибо она находит себе параллель в этимологии индоевропейских слов, означающих «сердце».

По мнению Фюрста, глагол לבַָב имеет первым своим значением, переходным: укутывать, завертывать, обвертывать, обвивать, покрывать, а вторым, переходным: пылать, гореть, тлеть, быть накаленным.Переходное значение доказывается параллелями: арабского языка: йапавапокрывать, – отсюда йапав кожа, мех, щит; паффа convolvit, свернул, – глагол равносильный еврейскому לףַָ завертывать; Сирскими: паф, прикрывать, откуда епибе’ веки (глаз), т. е. кожи, покровы и др. Отсюда понятно, что глагол לבַב действительно мог бы означать pinguis fuit, был жирен, как указывает Гезений, 462 ибо быть жирным и значит быть окруженным,быть, как бы, укутанным жиром. Точно так же понятно и то, что рассматриваемый глагол мог бы иметь значения «держания на чем-нибудь, крепкого приставания к чему-нибудь, прицепления вьющегося растения к деревьям», – откуда затем «обворачиваться, обвиваться». 463

Слово לב происходит именно от этого, переходного, значения глагола לבַָב, так что означает собою нечто покрытое, окруженное органами и частями тела и, потому, сокрытое в глубине тела и, значит, центральное, центр тела, серединный орган тела. Сюда же примыкают и другие объяснения. Сердце – «жирное», в том смысле, что оно окружено толщами тела. Сердце – «обвитое», опять-таки в том значении, что оно – «внутренность, грудью и т. д. сокрытая, как бы завернутая». Поэтому арабское слово лубб говорится об, укутанном скорлупою или мякотью, ореховом или миндальном ядре; арабское ’пубуб зерно плода (ср. наше «халва», сладость из толченых ореховых ядер 464), пабаб и паббаг – грудная клетка (Brustknöchen). Следовательно, еврейскоеלב, арабское лубб и т. д. означают внутреннейшую точку, как «твердую» точку, как «ядровую» точку.

Этою этимологиею слова לב хорошо объясняется, почему Св. Писание говорит иногда о «сердце», т. е. о средоточии, о центральных по значению или по положению пункте или области неодушевленных существ мира, – о «сердце неба»: הַשָׁמים עדלֵב до глуби небес (Втор.4:11); о «сердце моря»: ־יַמִים בלְבַב ты ввел меня в пучину, в сердце моря: (Исх.15:8, «песнь Моисея»); «огустели пучины в сердце моря – בלב־יָם» (Ион. 2:4) и, как отражение гебраистического образа выражения у Мф.12:40 о «сердце земли»; הָאֵלָה בלְב «в середину дуба» или, точнее, – в ветвях, в чаще ветвей теревинфа (2Сам.18:14).

Очищение сердца дает общение с Богом, а общение с Богом выпрямляет и устрояет всю личность подвижника. Как бы растекаясь по всей личности и проницая ее, свет Божественной любви освящает и границу личности, тело, и отсюда излучается во внешнюю для личности природу. Чрез корень, которым духовная личность уходит в небеса, благодать освящает и все окружающее подвижника и вливается в недра всей твари. Тело, эта общая граница человека и прочей твари, соединяет их воедино. Поэтому, если отпавший от Бога человек увлек за собою всю тварь и, извратив свое естество, извратил и чин всей природы, то, восстановляемый Богом, он вносит первозданный лад и строй в тварь, которая совокупно «стенает и мучится доныне» (Рим.8:22) и «с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим.8:19). Человек связан своим телом со всею плотию мира, и связь эта так тесна, что судьба человека и судьба всей твари неразрывны.

Самый завет Божий заключен был Богом ведь не с человеком только, а со всею тварью. 465 В завете Бога с Ноем (Быт.9) со всею возможною определенностью многократно повторяется эта мысль.

8. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним так:

9. «Вот, Я поставляю завет Мой, – בְרִיתִי ־ את ’эт-берити, – с вами и с потомством вашим после вас.

10. « И со всякою душею живою, которая с вами, с птицами, со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, от всех вышедших из ковчега до всех животных земных;

11. «Я поставляю завет Мой, – ’эт-берити, – с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли».

12. И сказал Бог: «Вот знамение завета – הַבְרִית אוׄת זאת зот ’от габберит, – который я поставляю между Мною, и между вами, и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда:

13. «Радугу Мою полагаю на облаке, чтобы она была знамением заветамежду Мною и между землею.

14. «И будет, когда Я наведу облако на землю: то явится радуга в облаке.

15. «И Я вспомню завет Мой, – эт-берити, – который между Мною и между вами, и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти.

16. «И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню, завет вечный, – עוׄלָם בְרִית берит‘олам, – между Богом и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле».

17. И сказал Бог Ною: «Вот знамение завета, – берит, – который Я поставил между Мною и между всякою плотию, которая на земле»».

Тут замечательно совершенное тождество формулы Божьего завета с человечеством и с прочею тварью 466. Это – не два различных завета, это один завет со всем миром, рассматриваемым как единое существо, возглавляемое человеком. Самое слово «завет» – ברית берит, – неоднократно повторяемое в этих десяти стихах, встречается в Библии еще в тех местах, где говорится о завете Бога с человеком. 467

Если извращение человеческой природы влечет за собою извращение всей твари, а устроение человека – устроение и твари, то у нас рождается вопрос о конкретных чертах этой оцеломудренной твари, т. е. тех начатков райского состояния, которых достигает подвижник уже теперь, в этой жизни, до всеобщего изменения мира. Но, чтобы отчетливее уразуметь сущность этого земного рая подвижников, этой мистики сердца, должно припомнить, что извращение, даваемое ложною мистикою, смещение центра существования человеческого может быть двоякого типа. Либо это – мистика головы, мистическое переразвитие ума, питаемого не благодатью от сердца, а питающегося самостоятельно, гордостью бесовскою, и лжеименным знанием пытающегося охватить все тайны земли и неба; либо, наоборот, это – мистическое переразвитие органической жизни, мистика чрева, опять-таки получающего источники жизни не от источающего духовность сердца, а от бесов, нечистотою. И там и тут личность не является цельною, но – раздробленною и извращенною, без центра. Воздержанием горделивого ума отличается подвижник от мистиков первого типа; обузданием похотливого чрева – от мистиков типа последнего. Все, чем живет подвижник, возникает у него не самопроизвольно в том или другом отдельном органе, а в живом средоточии его существа, в сердце, и возникает здесь под благодатным воздействием Духа Утешителя. Возникшее же в средоточии всего существа, очищенном благодатью, жизненное движение естественно, (– а не противоестественно, как у лжемистиков –) распространяется по органам жизнедеятельности, и потому все они действуют согласно и сообразно друг другу. 468

Он существенно связан со всею тварью и не чуждается ничего, свойственного твари; но у него, в его ощущении твари, нет похоти. Он глубоко проникает в тайны неба и земли, и не лишен ведения их, но у него, в его познании тайн, нет горделивости. Дурная бесконечность необузданности, как в мире материальном, так и в мире интеллектуальном, безусловно изгнана из него, ибо она подсечена в самом корне своем, в сердце. У него нетленное тело и нетленный ум. И, мало того, даже недухоносные люди от подвижника получают силы для лучшего отношения к твари.

Одухотворенный подвижник как бы воспаряет над естеством. «Кто из людей сильных, – говорит Макарий Великий, 469 – или мудрых, или благоразумных, пребывая еще на земле, восходил на небо и там совершал дела духовные, созерцая красоты духа? А теперь кто-либо, по наружности нищий, нищий до крайности и униженный и даже вовсе незнаемый соседями, повергается ниц лицом своим пред Богом и, путеводимый Духом, восходит на небо и с несомненной уверенностью в душе наслаждается тамошними чудесами». А, по словам Никиты Стифата, 470«когда кто соделается причастным Духа Святого и силу Его познает из неизреченного некоего Его в себе действа и благоухания, которое ощутимо обнаружится даже и в теле, тогда в пределах естества пребывать таковой не может – не чувствует он ни голода, ни жажды, ни других нужд естества». Он преображается, и все свойства естества его меняются. «Имеющий благодать, – говорит преп. Макарий Великий, 471– имеет инойум, иной смысл, и иную мудрость, нежели какова мудрость мира сего». Он – во всем иной, он – инок. Самое иночество есть ничто иное, как духовность, и духовность не может не быть иночеством. И тут, для иноческого сознания иным делается и весь мир. Уходя от мирской жизни инок предается жизни мировой. «По внутреннему настроению души, – говорит Никита Стифат, 472 – изменяется естество вещей»; «кто достиг истинной молитвы и любви, – свидетельствует он же, 473 – тот не имеет различения вещей, не различает праведного от грешного, но всех равно любит и не осуждает, как и Бог сияет солнце и дождит на праведных и неправедных». Благословляя вселенную, подвижник всюду и всегда видит в вещах знамения Божии и Божии письмена; всякое творение для него – лествица, по которой ангелы Божии нисходят в земную юдоль; все дольнее – отображение горнего. Вся природа – «книга» для него, как сказал про себя преп. Антоний Великий. 474

Обратимся же к разъяснению, – на некоторых исторических примерах, – положений здесь высказанных.

Впрочем, я вовсе не льщу себя надеждою выяснить взаимно-отношение Вечной Истины и опытной данности, нас окружающей. Тут – такое обилие материала, что не знаю, как взяться за дело, какие типические образцы выбрать. Придется лишь набрасывать, слегка обрисовывать предмет отдельными черточками и точками. Но я и не гонюсь даже за приблизительною полнотою.

Начну прямо с некоторого положения, которое, вероятно, идет вразрез с современными взглядами, – особенно со взглядами мнящих себя защитниками религиозного значения твари. 475 А именно: только в христианстве тварь получила свое религиозное значение, только с христианством явилось место для «чувства природы», 476 для любви к человеку и для вытекающей отсюда науки о твари: «Новейшее естествознание, каким бы парадоксом это ни звучало, обязано своим происхождением христианству», – говорит Э. дю-Буа-Реймон. 477

« Все полно богов – πάντα πλήρη θεῶν εἶναι» 478 – таково основное положение язычества. Может показаться странным, но все-таки скажу, что это положение звучит безбожно и безмирно, атеистически и акосмически зараз: как говорит св. Афанасий Великий, 479 «многобожие есть безбожие, многоначалие – безначалие».

Все полно, богов. Но, во-первых, что же такое это «все» само о себе? Если взять тот предел, к которому стремилось вне-христианское мировоззрение; если взять речение в его тенденции, в его устремлении, – а лишь предел, лишь тенденция и есть в нем определенное, обсуждаемое, закрепляемое в слове, – то «все» – только феномен, – феномен, лишенный подлинной реальности. Оно – видимость, «кожа», по выражению Фр. Ницше. 480 Оно – прекрасная форма и только. Но в самом нем нет ничего, – лучше сказать, – у него нет «самого». Все – мыльный пузырь, разрешающийся в каплю грязной воды. Вне благодатного сознания нет постижения личности, а потому все полуреально и, при остром приглядывании, тает в ничто 481.

«Но, – говорят, – хотя оно не имеет ценности само о себе, хотя ценно в нем лишь наше эстетическое восприятие его, лишь голая субъективность, но зато в нем – бог». Да бог ли? А не притаившийся ли за прекрасною формою демон? Разве только позднейшая полемика с христианством – она одна – придала слову δαίμων его современный, отрицательный смысл? – Конечно нет.

Эти многочисленные демонические существа были для античного человечества прежде всего страшны, как и сейчас страшны и демоничны они для всякого безблагодатного сознания, во всякой вне-христианской религии, как страшны «духи» спиритов и тьмочисленные «божества» северного буддизма. Страх и трепет окружали человека; сами боги были демоничны, и связь с богами, re-ligio, сводилась в существе своем к δεισιδαιμονία, к бого- или, точнее, к демоно- боязненности и к вытекающим отсюда стремлениям магически заклясть недоброжелательного демона: 482 Timor fecit primos deos, и древний человек втайне чувствовал, что чтит не богов, а демонов. Как сейчас, так и всегда безблагодатная религия роковым образом перерождалась в темную магию. Это – бесспорное ощущение во всякой безблагодатной религии, и говорить «вообще о религии», как о чем-то однородном, может только тот, кто ни одной религии не переживал конкретно. Благодатная вера и безблагодатная религия, сколько бы общих черт в своем идейном содержании и своем культе они ни имели, в ощущениях, в устроениях души они до такой степени разнородны и непроницаемы друг для друга, что кажется даже нескладным называть ту и другую одним термином «религия».

Но если даже кто и не пережил этой качественной инородности безблагодатной религии, тот, хотя бы отвлеченно, должен признать демоничность безблагодатного человечества. Иначе не объяснить его – или открытой подавленности, или «трагического оптимизма». Ведь что такое этот «оптимизм», как ни натянутая (– «концами губ» –) улыбка раба, который боится показать своему властелину, что боится его, потому что это могло бы навлечь гнев, – боится самою своею боязнью вызвать гнев, – страшится страха своего. – Формы – прекрасны, но разве – тайна для древнего человека, что

«под ними Хаос шевелится»?

Лишь идея Судьбы, в сущности враждебной богам-демонам, мерцала, быть может, не то смутным воспоминанием утерянного, не то далеким предчувствием грядущего единобожия.

Скованный страхом, древний человек мог обратить все силы свои на «кожу» вещей и на ее воспроизведение. Характер древнего искусства показывает, что древний человек нисколько не любил «души» вещей и опасался проникать за очертания «кожи»: ведь, там находил он хаос и ужас. Не имея защиты, он обращается за помощью к одному из демонов же, а затем, от страха, старается «закутаться с головою в одеяло и уснуть». «Лучше не глядеть» – таков лозунг древней культуры, забывающейся в «оптимизме», – таком же оптимизме, как и оптимизм опиофага или гашишиста. Наука, при этом, возможна формальная: геометрия, отчасти астрономия и т. п. Но реальная наука невозможна, ибо как же изучать хаос, да и кто дерзнул бы проницать его пытливым взглядом? Смелость человека раздражает и беспокоит демонов, они не вверяются его любознательности и не любят, когда он старается открыть то, что они закрыли от его взоров златотканным покровом красоты. Даже независимый ум Аристотеля недалеко ушел от этой основной стихии древней религии: Любовь между богами и человеком, как между существами разнородными, невозможна, – утверждает Стагирит. 483 Любовь невозможна! – таково осознание своего бого-понимания у всей древности; и если впоследствии римская философия (Цицерон, Сенека и др.) пыталась говорить иное, то она, несомненно, сходила тем с античной религиозной почвы, изменяла духу и исконным началам древнего бого-представления. Весьма возможно, что, тут в ней начинает светиться свет с Востока.

Два чувства, две идеи, две предпосылки необходимы были для возможности возникновения науки: во-первых, чувство и идея, имеющие своим содержанием закономерное единство твари (в противоположность с капризным произволом демонов, наполняющих собою «все»); во-вторых, чувство и идея, утверждающие подлинную реальность твари, как таковой. Только они дали бы возможность безбоязненным, прямым взором проникать вглубь ее, доверчиво подходить вплотную к ней и радостно любить ее.

Необходимо было ввести в сознание, – богословски выражаясь, – два догмата, а именно: догмат о провидении Единого Бога и догмат о творении мира Благим Богом, т. е. о даровании твари собственного и самостоятельного бытия. Провидение Божие и свобода твари составляют, в своей антиномии, один догмат, – догмат о любви Божией к твари,имеющий свою основу в идее о Боге-Любви, т. е. о Триединстве Божества. Эта антиномия, во всей своей решительности, является основою современной науки; вне ее – нет науки. Таким образом, если ранее было показано, что догмат Троичности – исходное начало философии, то теперь открывается, что он служит правилом и для построения науки.

Обе идеи, лежащие в условиях существования науки, по преимуществу же первая, были в ветхозаветных книгах Библии.

«Монотеизм иудейской и христианской религии, – говорит Христофор Зигварт, 484 – создали благоприятную почву для идеи всеобъемлющей, исследующей общие законы мира науки. На самом деле, какую иную форму могла вначале принять идея, что небо и земля объемлются одною мыслью, что человек призван понять эту мысль, – как ни форму веры в Одного Творца, Который создал небо и землю, Который сотворил человека по Своему образу и подобию? В какой иной форме можно было высказать с большею рельефностью ту мысль, что ничто не случайно, и что вещи в мире не перекрещиваются по запутанным путям по воле слепого случая, – как ни в форме мысли о Провидении, помимо Которого даже волос не упадет с головы человеческой?»

Единство твари, – не стихийное единство безразличия, но органическое единство стройности, – таково предусловие науки. Это понято еврейскими истолкователями Слова Божия. «Знай, – говорит Маймонид в конце ХII-го века, – что вся вселенная, т. е. самая верхняя сфера со всем в ней заключающимся, есть ничто иное, как индивидуальное целое, подобное индивидам Симеону и Рувиму, и различие находящихся в ней существ подобно различию органов какого-либо индивида человеческого рода. И как Рувим, например, составляет отдельную личность, сложенную из различных частей, как то: из мышц, костей, кровеносных сосудов, различных органов, жидкостей и газов – так и вселенная состоит из сфер, четырех элементов и происходящих от них соединений». Далее Маймонид проводит в подробностях выставленную им аналогию микро- и макрокосма. «Таким образом, – подводит он итог своим рассуждениям, – должно представлять себе вселенную одним живым индивидом, движущимся посредством души, которая в нем заключается. Такое представление весьма важно; ибо, во-первых, оно ведет, как увидим ниже, к доказательству единства Бога; во-вторых, оно показывает нам, что Единый действительно создает единое». 485

Понятно, что такие взгляды на естество мира должны были благоприятствовать изучению природы; еврейские мыслители даже требуют его. На вопрос: «Обязаны ли мы познать единство Бога путем исследования» – рабби Бехай, живший в конце ХI-го и в начале ХII-го веков, отвечает: «Всякий кто способен к исследованию этого предмета, как и подобных ему умственных предметов, должен исследовать их, насколько позволяют ему это его познавательные силы. – Кто же уклоняется от этого, достоин порицания и считается в числе тех, которые нерадивы, как в учении, так и в деле. – Сущность этого исследования состоит во вникновении в признаки премудрости Творца, обнаруживающейся в Его творениях, – и взвешивание их в душе, сообразно познавательным силам исследующего. Ибо если бы признаки премудрости выражались одинаково во всех творениях, то они были бы ясны для всех и каждого, и мыслящий и невежественный были бы равны в познании их; но премудрость, будучи в основе и принципе одна и та же, различно выражается в различных творениях, подобно тому, как лучи солнца, которые по существу своему суть одно и то же, получают различные цвета в различных стеклах, и как вода получает различные цвета от различного цвета содержащихся в ней растений. Вот почему мы должны исследовать создания Творца с малого до великого для того, – чтобы открывать в них те признаки премудрости, которые скрываются в них. Вот почему мы должны вникать в них и размышлять над ними для получения более или менее ясного понятия о них». 486

Если бы вселенная была однообразна, то это указывало бы, по мнению р. Бехая, на механический и несвободный характер произведшей его причины. Напротив, многообразие вселенной, заключенное в единство, указывает на единую, свободную, творческую Волю. Но если в свойствах вселенной отражаются свойства Божии, то « исследование творения, как единственный путь к познанию премудрости Творца, предписывается нам разумом, писанием и преданием. Разумом, – потому что он убеждает нас, что превосходство человека над другими животными состоит в дарованной ему Богом способности познать, уразуметь и восприять те признаки божественной мудрости, которые таятся в целомвселенной. На это указывает сказанное: «Научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных» (Иов.33:11). Поэтому, если человек вникает в принципы божественной премудрости и исследует признаки последней, то его превосходство над животным будет в той мере, в какой он осуществляет данную ему возможность познавания. Если же он уклоняется от исследования их, то он не только не выше скота, но и гораздо ниже его, как сказано: «Вол знает своего хозяина, осел – корыто своего господина; но Израиль не знает, народ мой не вникает» (Ис.1:3).

«Что это предписывается нам Св. Писанием, – по мнению р. Бехая, – это ясно видно из сказанного: «Подымайте к небу глаза ваши и смотрите, кто сотворил все это» (Ис.40:26); «Когда взираю на небеса Твои, дело перстов твоих, на луну и звезды, которые ты поставил» (Пс. 8:4). «Вы должны знать, вы должны уразуметь то, что с начала вам возвещено было» (Ис.40:21). «Глухие вслушивайтесь и слепые всматривайтесь» (Ис.42:18). «У мудреца глаза его в главе его, а глупые ходят в темноте…» (Еккл.2:14)». 487

Затем р. Бехай ссылается еще на талмудический трактат Саббат, 488 в котором сказано: «Кто способен делать вычисления над движением звезд и не делает их, об этом Писание говорит: «У них только что псалтири, гусли, тимпаны, флейта и вино для пира; но творений Божиих они не наблюдают и дел рук его не рассматривают» (Ис.5:12). Человек даже обязан «вычислять движение небесных светил», говорит р. Бехай, ссылаясь на Втор.4:6. «Таким образом, – заключает он, – достаточно доказана обязанность наша исследовать творения для того, чтобы из признаков проявляющейся в них премудрости вывести доказательства бытия Бога и других принципов религии».

Итак, выдающиеся представители монотеистического Богопонимания видят в монотеизме условие возможности науки, а в занятиях наукою – необходимое выражение и проявление своих убеждений. «Напротив, при господстве политеизма невозможно возникновение науки», 489 ибо «политеизм предрасполагает человека к разъединению и изолированию явлений, обращает в другую сторону движение его мысли и задерживает развитие знания». 490 «В странах, где господствует политеизм, могут по временам являться великие люди, которые помощью мощного взлета их ума, освободившись от политеистических понятий своей страны, открывают в большей или меньшей мере правильность и единство явлений природы; но их понятия и взгляды не могут утвердиться; они остаются без всякого действия на умы, а вследствие того они не оказывают никакого влияния на развитие знания. Это потому, что в политеистических странах направление умов совершенно противоположно направлению науки. Политеизм стремится к разъединению и разобщению мировых явлений, наука же, напротив, стремится к объединению и обобщению их. Политеизм направляет умы к тому, чтобы приписывать каждое явление особенной причине; наука же научает их сводить множество явлений к одной и той же причине. Но монотеизм, научая людей, что все происходящее в мире имеет своим началом единое верховное существо, должен, как выше показано, неминуемо вести к науке». 491

В подтверждение того, что без монотеизма нет и науки, указывается пять разрядов фактов, а именно:

1°, «что ни у одного народа не встречается развития знания при исповедании им многобожия»;

2°, «что в древней языческой Греции не было ничего подобного тому, что мы называем развитием знания»; философские же идеи не производили воздействия на народ;

3°, «что лишь только арабы приняли Ислам, лишь только утвердился монотеизм, как овладело ими стремление к знанию и вскоре сделались просвещеннейшим народом тогдашнего мира»;

4°, «что рассеянные по всему лицу земли и претерпевая всевозможные бедствия и гонения, евреи однако ж везде и всегда обнаруживали стремление к знанию…»;

5°, «что в Европе, где с введением христианства утвердился монотеизм, – началось умственное движение…». 492

Античная мысль в той лишь мере подходила к основанию науки, поскольку делалась «атеистичной», – как говорили тогда, – т. е. Поскольку свергала с себя иго демоно-боязненности и предчувствовала монотеизм; 493 цепь преемственно наследовавших философский престол умов Анаксагора, Сократа, Платона и Аристотеля близилась к науке по мере постижения единобожия. Но нить научности после Аристотеля утончилась, потому что начались движения в сторону пан- и политеизма. Примечательно также, что вольнодумная школа Эпикура, как и вообще вольнодумцы всех эпох и наций, не выдвинула в области науки никаких творческих начал, и, если Лукреций Кар с пафосом утверждает про Эпикура, будто он «potuit rerum cognoscere causas 494», то это, – конечно, лишь высокопарная риторика атеизма: у Эпикура менее, нежели у кого-нибудь, можно усмотреть естественнонаучное познание. – Цвет греческой науки – Аристотель. Он скончался в 322 г. до Р. X., но за 300 лет от его смерти естествознание сделало слишком немного, если не брать в расчет чисто формальных или описательных исследований, вроде геометрии и астрономии. 495 Почему? – Потому что в духовном климате античности были препятствующие силы.

«С полным основанием можно сказать, что у греков и римлян не было естествознания, – говорит автор, на которого я уже ссылался. 496 – Несмотря на свое с виду много-обещавшее начало, оно оказалось неспособным к дальнейшему развитию. Правда, в течение тысячелетия, отделяющего Фалеса и Пифагора от гибели западной римской империи, отдельные мыслители обнаруживают необычайную глубину. Аристотель и Архимед бесспорно принадлежат к величайшим учителям человечества. Также александрийская школа одно время, казалось, обеспечила непрестанный прогресс в области естественно-исторической науки. Но ничто лучше не указывает на остановку у древних изучения природы, как тот простой факт, что через четыреста лет после Аристотеля – промежуток, равный периоду времени между Роджером Бэконом и Ньютоном – мог появиться Плиний, этот собиратель критически не проверенных сведений. Это – то же самое, как если бы поменялись своими местами Геродот и Тацит».

Я знаю, ты спросишь меня: «Но почему перво-христиане сами не создали науки?» – Потому, что им было не до того – как и вообще, вероятно, не до науки христианину, всецело отдавшемуся подвигу, хотя только он обладает нужными для истинной науки задатками. А в дальнейшем этому развитию христианской науки мешали чисто исторические причины, – те самые, которые вообще, при всяких верованиях, не давали развиться науке. Но, кроме того, первоначальное христианство, высокое и чистое, было все же слишком бедно словами в сравнении с тем, чем владели подвижники. В раннейшей Церкви люди еще не имели времени одуматься и расчленить свои переживания; да и слишком быстрым бегом бежала жизнь, чтобы заниматься наукой, слишком эсхатологическим было жизне-чувствие, чтобы заниматься, преходящим и готовым вот-вот подтаять и рухнуть образом мира сего. Но идея Промысла, как непосредственного управления Божия мировою жизнью, уже тут была жива и ярка; подобно Творцу 103-го псалма, древние христиане с благоговейною радостью созерцали единство и гармоническую закономерность мира: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих» – эта музыкальная тема проникает все настроение перво-христиан. Послушай, разве не пышным развитием этой темы являются слова св. Климента Римского. 497

«– посмотрим пристально на Отца и Создателя всего мира и вникнем в Его величественные и превосходные дары мира и в благодеяния. Воззрим на Него умом и вглядимся очами души в долготерпеливую Его волю: помыслим, как Он кроток ко всему творению Своему. Небеса, по распоряжению Его колеблемые, в мире повинуются ему. И день и ночь совершают назначенный им бег, ни в чем не мешая друг другу. Солнце и луна, как и хороводы звезд, по постановлению Его, в единомыслии, без какого-нибудь нарушения, обращаются в назначенных им пределах. Земля беременеющая, – κυοφοροῦσα, – по воле Его, в особые сроки производит все-изобильную пищу людям и зверям, и всему живущему на ней, не замедляя и не изменяя ничего из решенного Им. Бездн неисследимые и преисподних неисповедимые решения сдерживаются теми же самыми велениями. Выпуклость – κύτος – беспредельного моря, по устроению Его соединенная в собрания, не преступает положенных на нее кругом преград, но, как определено ей, так и поступает. Сказал ведь Он: «Доселе дойдешь, и волны твои в тебе сокрушатся» (Иов.37:2). Океан, непроходимый для людей, и миры, за ним находящиеся, 498 теми же самыми постановлениями Господа уравновешиваются. Времена весенние, летние, осенние и зимние в мире сменяются одни другими. Чреды ветров, каждая в свое время, ненарушимо совершают свое служение. Не иссякающие источники, для пользования и здоровья устроенные, без недостатка дают груди для жизни людям. Наконец, малейшие из живых существ сожительства свои образуют в единомыслии и мире. Всему этому повелел быть в мире и единомыслии Великий Создатель и Владыка всего, благотворящий всем, преимущественно же нам, прибегшим к милосердию Его чрез Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и величие во веки веков. Аминь».

Да, это – развитие древней библейской темы; но сколько тут новых углублений. Там внимание обращается к эффектному природы, к тому, что кажется нарушающим нормальный ее ход и что в популярных книжках называется «чудесами природы»; тут, напротив, – к закономерности в повседневном, к универсальности Логоса. Там поражало бурное; тут влечет к себе тихое. Там в шумном вдохновении восхвалялась мощь и сила Божия; тутв тихих гимнах прославляется Его кротость и терпение. Там природа возникала и таяла по мановению Творца Своего; тут она подлежит своим, от Создателя и Отца данным законам, общим для всей вселенной и даже для неведомых заокеанских миров. 499 Одним словом, внимание перешло от стихийной силы к разумной закономерности природы. Восприятие природы стало более внутренним, искренним и проникновенным.

И чем далее, тем глубже постигается внутренняя сторона природы. Знаменитый « Гимн Христу Спасителю» Климента Александрийского, посвященный, впрочем, человечеству, а не природе, дышит новым представлением о твари, – спокойною и непоколебимою уверенностью в том, что без воли Божией и волос с головы не падает. Вот этот гимн: 500

«Неукротимых онагров Смиритель,

Крыло птенцов летающих верно,

Непоколебимое Кормило юношей,

Пастырь агнцев царственных!

Твоих невинных

детей собери

свято славить,

искренно петь

устами чистыми

Тебя, Вождь детей, – Христа!

Царь Святых,

Державный Слове,

Отца превышнего

Податель мудрости.

Крепость страждущих,

Владыка вечности,

Рода смертного

Спаситель Иисусе!

Пастырь и Делатель,

Кормило, Узда,

Небесное Крило,

Стада Святого!

Ловец человеков,

Тобою спасаемых,

в волнах неприязненных

моря нечестия

рыб чистых

сладкой пищей уловляющий!

Веди нас, Пастырь,

разумных овец!

Веди нас, Святый,

Царь детей непорочных!

Веди по стезе Христовой.

Ты Путь небесный,

Слово превечное,

Век беспредельный,

Свет превечный,

Источник милости,

Правитель добродетели,

Жизнь непорочная

певцов Божиих – Христе Иисусе!

Небесное млеко

из сладких сосцов,

Девы благодатной –

Мудрости Твоей источенное!

Мы, Твои дети,

нежными устами вскормленные,

нежным дыханием

Материнской груди.

исполненные,

песни простые,

гимны невинные

Христу-Царю

в награду святую

за учение жизни

поем все купно.

Поем просто,

Отрока державного.

Вы, лик мира,

дети Христовы,

люди святые,

пойте все купно Бога мира!»

Этот круг монотеистических мыслей о Провидении и о закономерности твари повторяется во всей дальнейшей святоотеческой письменности, но, главным образом, с оттенком апологетическим, т. е. для «внешних», для «чужих». Когда же она обращается к «своим», к тесному, задушевному кружку, пред которым можно открывать всю душу, тогда она делается любовною не только в отношении к Творцу и Создателю, но и к самой твари. Бесконечная остраяжалость и трепет благоговейной любви ко всему «первородному Адаму» жалит сердце подвижника, лишь только он очистил его от коры греха. Когда грязь омыта с души продолжительным подвигом, долгим отрешением, длительным «вниманием себе», тогда, пред обновленным и духоносным сознанием, является тварь Божия как самобытное и страждущее, прекрасное и загрязненное существо, как блудное детище Божие. Только христианство породило невиданную ранее влюбленность в тварь и нанесло сердцу рану влюбленной жалости о всем сущем. «Чувство природы», – если разуметь под ним отношение к самой твари, а не к ее формам, если видеть в нем нечто большее, нежели внешнее, субъективно-эстетическое любование «красотами природы», – это чувство всецело христианское и вне христианства решительно немыслимое, 501 ибо оно предполагает чувство реальности твари. Но это чувство природы рождалось и рождается не в душе «умеренных», протестантствующих и всячески рационализирующих омиусиан, потворствующих рассудку, а у аскетов и обуздателей рассудка и строгих подвижников, у совершителей подвига, – у приверженцев омоусии.

Это отношение к твари стало мыслимо лишь тогда, когда люди увидели в твари не простую скорлупу демонов, не какую-нибудь эманацию Божества и не призрачное явление Его, подобное явлению радуги в брызгах воды, а само-стоятельное, само-законное и само-ответственное творение Божие, возлюбленное Богом и способное отвечать на любовь Его. Напротив, все другие представления, как будто возвышающие тварь, на деле обращают ее в ничто: ее само-стоятельность, ее собственное бытие и, следовательно, ее свободная само-определяемость есть пустая мнимость. Тварь, как таковая, – решительное ничто, и реальны лишь демоны, или «субстанция», лежащая в основе этого ничто, – субстанция неведомая и неумолимая; но и демоны и субстанция, не имея в себе само-обоснования троичной любви, не безусловны и потому, опять-таки, мнимы. Всякое мировоззрение вне христианства, в своей глубочайшей сущности, и акосмично и атеистично: для него нет ни Бога, ни мира.

«Бог не может перестать быть Богом, как треугольник не может сделать, чтобы сумма его углов не равнялась двум прямым»; 502 божественный эгоизм – вот что превращало Бога в демона. Напротив, христианская идея о Боге, как о Существенной Любви, как о Любви внутри Себя, а потому – также вне Себя; идея о смирении Божием, о самоуничижении Божием, проявляющемся сперва в творении мира, т. е. в поставлении рядом с Собою самостоятельного бытия, в даровании ему свободы развиваться по собственным своим законам и, следовательно, в добровольном ограничении Самого Себя; идея о смирении Божием, о самоумалении Божием, – эта идея, говорю я, впервые дала почву для признания твари самостоятельною и потому нравственно ответственною за себя пред Богом. В древнем мире не могло быть идеи о нравственной ответственности твари пред Богом, потому что не было идеи о свободе твари. Христос довел идею о смирении Божием до последнего предела: Бог, вступая в мир, отлагает образ славы Своей и принимает образ Своей твари (Флп.2:6–8), подчиняется законам тварной жизни, 503 – не нарушает мирового хода, не поражает мира молнией и не оглушает его громом, – как это мыслили язычники (– вспомнить хотя бы миф о Зевсе и Семеле –), а только теплится пред ним кротким светом, привлекая к себе грешную и намаявшуюся тварь Свою, – образумляя, но не карая ее. Бог любит тварь Свою и мучается за нее, мучается грехом ее. Бог простирает руки к твари Своей, просит ее, призывает ее, ожидает к Себе блудного сына Своего. А возглавляющее тварь человечество ответственно пред Богом за нее, равно как и человек ответственен за человека.

Конечно, тут неточно выражена догматическая идея: но это сделано преднамеренно, потому что в более грубой, а потому – наглядной, обрисовке представляет переживания.

Чаяние спасения и обновления для твари, мучительное чувство свободной ответственности за тварь, острая жалость к ней, глубокое сознание бессилия своего, – бессилия от греха и нечистоты, – пронзительно, до сокровенного источника слез, вторгаются в душу подвижника. Мы – искупленные, мы – все получившие от Бога и мы – зарытые во грехе часто даже не видим мира сквозь этот грех, хотя «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную; ибо не послал Бог сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин.3:16–17); – хотя Христос, в самый торжественный момент Своей земной жизни велел ученикам Своим «идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари – πάσῃ τῇ κτίσει» (Мк.16:15); – хотя есть у нас «надежда благовествования, которое возвещено во всей твари поднебесной – ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν» (Кол.1:23); – хотя « тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, – потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, – в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но мы сами, имея печать Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим.8:19–23).

«Любовь к природе… А аскетизм, а бегство от природы?» слышишь возражения людей светских. В ответ заранее утверждаю, что в светской литературе дух христианского подвижничества доселе решительно не понят, и то, что говорится о нем, говорится внешне и голословно. Слова светских писателей о духовном упражнении, в громадном большинстве случаев, – «жалкие» слова, отчасти, впрочем, вызванные неумелостью их церковных противников, а отчасти – невозможностью говорить об аскетическом опыте вне самого опыта. Отсюда происходит, что обычно не видят существенного отличия христианского подвижничества от подвижничества прочих религий, особенно индусской. Конечно, нетрудно «доказать» тождество той и другой, сопоставив несколько отдельных слов и несколько вырванных изречений. Но кто проник во внутреннюю суть того и другого подвижничества, тот скажет, что нет ничего более противоположного, нежели они. То подвижничество – бегство, это – уловка; то – уныло, это – радостно. То основывается на худой вести о зле, царящем над миром; это – на благой вести о победе, победившей зло мира. То дает превосходство, это – святость. То исходит от человека, это – от Бога. То гнушается тварью, хотя невольно тянется ко злу ее, добиваясь магических сил над нею; это – влюблено в тварь, хотя ненавидит грех, съедающий ее, и подвижнику не надо магических сил, потому что облагодатствованная тварь снимет ярмо гетерономии греха и сможет жить сама собою, по извечно-данному ей образу бытия. Для того подвижничества – все призрачно и только снаружи кажется прекрасным, внутри же мерзко и полно гнили; для этого – все полно реальности, и видимая красота есть «уметы» и тлен пред тем, что скрывается в тайниках бого-зданной твари. Для того подвижничества тварь рабски привязана к своей причине; для этого – она свободно самоопределяется в отношении к Творцу и Отцу. Для того подвижничества смерть есть конститутивный элемент тварной жизни; для этого – она безумное, случайное явление, в корне уже подсеченное Христом. Тот подвижник уходит, чтобы уходить, прячется; этот – уходит, чтобы стать чистым, побеждает. Тот закрывает глаза на тварь; этот старается осветлить их, чтобы смотреть яснее. Нет ничего противоположнее, как тот и другой вид подвижничества. Отчаяние и торжество, уныние и радость – таково уже начальное различие. 504

Но тем ярче проступают эти своеобразные элементы христианского отношения к твари вообще и в частности к человеку, чем глубже подвиг. Христианин не признающий подвига до конца, не воспитавший себя трудами; христианин, продолжающий оставаться «от мира»; 505 христианин не способный и не ищущий быть «превыше мирского слития», 506 – таковой может хулить тварь Божию, брезгливо морщиться на то или другое естественное явление тварной жизни и гнушаться им. Посмотри, кто как ни интеллигенция гнушается браком? Разве «Крейцерова соната» Л. Толстого, – это типично-интеллигентское произведение, – не есть одновременно и грязь и кощунство? Разве снисходительно-брезгливое и, в сущности, грязно-гадливое покивание в сторону тела со стороны людей «научного» мировоззрения не отрицает этого самого тела в его таинственной глубине, в его мистическом корне. Аскетизм не признается потому, что не признается идейная суть его, – идея обожения, 507 идея, – осмелюсь употребить поврежденное еретиками речение, – идея святого тела.

Интеллигенты упрекают церковное жизнепонимание в метафизическом дуализме, а сами не замечают, что ложь дуализма сваливают с себя на Церковь. 508 Между тем, святоотеческое богословие в высшей степени определенно раскрывает ту истину, что вечная жизнь – жизнь не души только, но вместе и тела; так, по св. Григорию Нисскому, ἡ ζωὴ αὐτῇ οὐ τῆς ψυχῆς ἐστι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ σῶματος. 509 Не только «душа христианина» становится «причастною божеского естества – κοινωνὸς θείας φύσεως γένηται, 510 но – и тело; человек соединяется с Богом духовно и телесно. Как говорит Симеон Новый Богослов, «homo Deo spiritualiter corporaliterque unitur». 511 И т. д. Очищение сердца открывает взор на горний мир и, тем, устраивает всего человека. Освящается душа, освящается и тело; святой душе сопряжено и святое тело.

Столпы церковного жизнепонимания – святой Ириней Лионский, святой Мефодий Патарский, святой Афанасий Великий, святой Иоанн Златоуст и сонмы других выражают эту идею до такой степени ясно и стоят на ней до такой степени твердо, что читатель, смотрящий на подвижничество глазами светских писателей, говорящих о подвижничестве или по невежеству, или по злому умыслу против св. Церкви, – всякий такой не может не быть ошеломлен.

Идея святого тела…

Ей служат посты; и по той самой внутренней причине, по которой отвергаются посты, интеллигенция стыдится еды. Это искренне, – в том-то и ужас, что искренне. Ни есть, ни, тем более, вкушать интеллигент не умеет, – не знает даже, что значит вкушать, что значит священная еда: не «вкушают» дар Божий, ни даже «едят» пищу, а «лопают» химические вещества. Совершается лишь животная, голая «физиологическая функция», – мучительно-стыдная; и «функциею» этою брезгают, ее стыдятся. Стыдятся и делают; вот почему, интеллигент цинично ест, бранится цинично, с вызовом, с оскорблением стыдливости своей и чужой. Нет на душе спокойствия и мира, а есть смятение и тяжесть: – первый признак безблагодатной души, неблагодарной к жизни, отвергающей бесценный дар Божий, горделиво желающей все бытие перестраивать по-своему.

Чтобы отметить, насколько отлично от этого брезгливого интеллигентского миро-чувствия, или, скорее, интеллигентского миро-бесчувствия, настроение церковное, напомню некоторые каноны, относящиеся к жизни тела, т. е. правила церковные, устанавливающие отношение верующего к телу, причем напомню, что это выражение церковного сознания дано не какими-нибудь эвдемонистами, а подвижниками и борцами за идею подвижничества. Вот правила свв. Апостол: 512

« Правило 5. – Епископ или пресвитер, или диакон, да не изгонит жены своея под видом благоговения. Аще же изгонит, да будет отлучен от общения церковного: а оставаясь непреклонным, да будет извержен от священного чина».

« Правило 51. – Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от брака и мяса и вина, не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что все добро зело, и что Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом, хуля, клевещет на создание: или да исправится, или да будет извержен из священного чина, и отвержен от Церкве. Такожде и мирянин».

Еще сильнее изречены правила Гангрского поместного собора. «Собор, бывший в Гангре пафлагонской митрополии, – повествуют Зонара и Вальcамон, 513 – был после Никейского первого собора против некоего Евстафия и единомысленных с ним, которые, взводя клевету на законный брак, говорили, что никому из состоящих в браке нет надежды на спасение у Бога. Поверив им, как мужья, так и жены, одни изгоняли своих жен, а другие, оставляя своих мужей, хотели жить целомудренно; потом, не вынося безбрачной жизни, впадали в прелюбодеяние. Последователи Евстафия учили и другому вопреки церковному преданию и обычаю, и присвояли себе церковные плодоприношения, и жены у них одевались в мужские одежды и стригли волосы. Они заповедовали также поститься и в воскресные дни, а посты, установленные в церкви, отвергали и ели, гнушаясь мясом, и в домах женатых людей не хотели ни молиться, ни причащаться, отвращались женатых священников и презирали, как нечистые, те места, в которых находились мученические останки, и осуждали тех, которые имели деньги и не отдавали их, как будто бы спасение было для них безнадежно, и иное многое заповедовали и учили. Итак, против них-то священные отцы, собравшись, изложили ниже-помещенные правила…».

Вот некоторые из этих правил: 514

« Правило 1. – Аще кто порицает брак, и женою верною и благочестивою, с мужем своим совокупляющеюся, гнушается, или порицает оную, яко не могущую внити в царствие, да будет под клятвою».

« Правило 4. – Аще кто о пресвитере, вступившем в брак, рассуждает, яко не достоит причащатися приношения; когда таковый совершил литургию: да падет под клятвою».

« Правило 9. – Аще кто девствует, или воздерживается, удаляяся от брака, яко гнушающийся им, а не ради самые доброты и святыни девства: да будет под клятвою».

« Правило 10. – Аще кто из девствующих, ради Господа, будет превозноситься над бракосочетавшимся: да будет под клятвою».

« Правило 14. – Аще которая жена оставит мужа и отити восхощет, гнушаяся браком: да будет под клятвою».

И т. п. Подобные же клятвы наложены на порицающих шелковые и «красные» одежды, на гнушающихся мясом, на самовольно выдумывающих себе пост в воскресенье и т. д. 515

Вот примеры, как Церковь смотрит на жизнь, Богом данную, и на ее проявления. Рассудочник-интеллигент, живущий омиусией, на словах «любит» весь мир и все считает «естественным», но на деле он ненавидит весь мир в его конкретной жизни и хотел бы уничтожить его, – с тем, чтобы вместо мира поставить понятия своего рассудка, т. е., в сущности, свое самоутверждающееся Я; и гнушается он всем «естественным», ибо естественное – живое и потому конкретно и невместимо в понятия, а интеллигент хочет всюду видеть лишь искусственное, лишь формулы и понятия, а не жизнь, и притом – свои. XVIII-ый век, бывший веком интеллигентщины по преимуществу и не без основания называемый «Веком Просвещения», конечно, «просвещения» интеллигентского, сознательно ставил себе целью: «Все искусственное, ничего естественного!». Искусственная природа в виде подстриженных садов, искусственный язык, искусственные нравы, искусственная, – революционная, – государственность, искусственная религия. Точку на этом устремлении к искусственности и механичности поставил величайший представитель интеллигентщины – Кант, в котором, начиная от привычек жизни и кончая высшими принципами философии, не было, – да и не должно было быть по его же замыслу, – ничего естественного. Если угодно, в этой механизации всей жизни есть своя, – страшная, – грандиозность, – веяние Падшего Денницы; но все эти затеи, конечно, все же держатся лишь тем творчеством, которое они воруют у данной Богом жизни. И то же должно сказать о современных совершенствователях Канта.

Совсем иначе смотрит на жизнь «умный» подвижник. Хоть и не считает он существующий порядок «естественным», но – извращением естества, однако любит мир истинною любовью, и грязь, насевшую на нем, милосердно терпит и покрывает своею кротостью. «Любя всех людей, он, – по слову аввы Фалассия, 516 – не любит ничего человеческого», т. е. присущего греховному человечеству; развивая же мысль святого Аввы, по разуму святых отец, можно сказать, что, «любя всю тварь, он не любит ничего тварного», т. е. свойственного твари падшей. Гнушаться и раздражаться ничем не должно, – даже самим собою и своими слабостями. 517 Благодушие, не исключающее, впрочем, иногда и святого гнева, но без раздражения, без нервности, без истерических выходок, – таково ровное и себе равное настроение подвижника. Мерно и мирно живет он, как солнце проходя подвиг свой. 518

И чем выше поднимается христианский подвижник на пути своем, к горней стране, чем яснее светит его внутреннее око, чем глубже Дух Святой нисходит в его сердце, тем чище видит подвижник внутреннее, безусловно-ценное ядро твари, тем жарче разгорается в душе подвижника жалость к заблудшему детищу Божию. А когда на святых, в их величайших молитвенных устремлениях, сходил Дух, тогда они сияли ослепительною и лучезарною любовью к твари. Сама Пресвятая Владычица поведала одному из своих избранников, что «схимничество есть – посвятить себя на молитву за весь мир». 519

Аскетизм, как историческое явление, есть непосредственное продолжение харизматизма; в сущности, аскеты – это позднейшие харизматики, а харизматики – раннейшие аскеты. Связь духоносности и подвижничества несомненна. 520 И именно среди харизматиков и аскетов – наиболее разительные примеры того чувства, которого я не умею иначе назвать, иначе как влюбленностью в тварь.

Вот почему, в «Великом каноне преподобного отца нашего Андрея Критскогои Иерусалимского», т. е. при решительном покаянии и самобичевании, когда аскетическая сторона православия достигает своей верховной точки, – совесть бичует нас напоминанием о преступлении пред телом:

«О како поревновах Ламеху,

первому убийце,

душу яко мужа,

ум яко юношу,

яко брата же моего тело убив,

яко Каин убийца, любосластными стремлениями». 521

Таков один из многочисленных воплей, испускаемых кающеюся душою. Растление тварного организма вменяется в великий грех, и тело именуется братом, подобно тому как, много веков спустя, Франциск Ассизский обращался к своему телу, называя его «братом ослом» и подобно тому, как преп. Серафим Саровский именовал плоть нашу «другом нашим»: «Не должно, – говорил он, – принимать подвигов сверх меры; должно стараться, чтобы друг, – плоть наша, – был верен и способен к творению добродетели».

Это – та же идея, которая в другом тоне звучит в чинопоследовании погребения:

Плачу и рыдаю,

егда помышляю смерть и вижу по образу Божию созданную нашу красоту,

без’образну и безсловесну,

не имущу вида». 522

Или, еще:

«Плачу и рыдаю,

егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую

по образу Божию созданную нашу красоту,

без’образну, безславну, не имущую вида

– ἴδω – τὴν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασθεῖσαν ἡμῖν ὡραιότητα ἄμορφον ἄδοξον μὴ ἔχουσαν εἶδος. 523

О чудесе! что сие еже о нас бысть таинство,

како предахомся тлению;

како сопрягохомся смерти;»

Или еще:

« Образ есмь неизреченныя Твоея славы,

аще и язвы ношу прегрешений

– εἰκών εἰμὶ τοῦ ἀῤῥήτου δόξης σου εἰ καὶ στίγματα φέρω πλασμάτων». 524

Что же это за красота, созданная по образу Божию – ἡ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασθεῖσα ὡραιότης? Из приведенного песнопения несомненно, что это – та самая, которая лежит «во гробех» безобра́зной, не имеющей вида, растленной. Тело наше и есть эта красота, этот образ неизреченной славы Божией – εἰκών ἀῤῥήτου δόξης. Такое, – литургическое, – понимание образа Божия, – свойственное, кстати сказать, и русскому народу, что выразилось наиболее ярко в единодушной борьбе против брадобрития, 525– это понимание образа Божия имеет себе подтверждения еще и в отеческой письменности. Так, Тертуллиан 526 и бл. Августин 527 видели образ Божий человека, сходство человека с Богом именно в теле человеческом.

Впрочем, эти выдержки приведены случайно. Можно было бы написать целую книгу об идее тела, как безусловно-ценного начала, в богослужебной письменности. У нас доселе не существует литургического богословия, т. е. систематизации богословских идей нашего богослужения. А ведь именно тут – живое самосознание Церкви, потому что богослужение есть цветцерковной жизни и, вместе с тем, корень и семя ее. Какое богатство идей и новых понятий в области догматики, какое обилие глубочайших психологических наблюдений и нравственных указаний мог бы собрать тут даже не особенно усидчивый исследователь! Да, литургическое богословие ждет себе возделывателя.

Бог и мир, дух и плоть, девство и брак – в антиномии между собою, относясь друг к другу, как тезис к антитезису. Для поверхностного религиозного созерцания антиномичность эта может быть почти незаметна; в сущности, при этом приводятся к нулю и тезис и антитезис. Человек не переживший борений и не имеющий позади себя пройденного подвига не понимает внутренней красоты ни тезиса, ни антитезиса. Так, для неглубокой веры разврат есть нечто вроде брака, а брак – мало чем отличается от разврата: и то и другое сходится на каком-то полу-браке и полу-блуде: неспроста же этот неглубокий религиозно мир в одной своей части называется, а в другой – должен по справедливости называться не «светом» и не «тьмою», а «полу-светом»; вся интеллигенция, в мистической сущности своей, есть именно «demi-monde» или, по крайней мере, имеет истинным свои властителем, задающим тон, – «demi-monde». Таково неизбежное жизне-чувствие оземляневших душ.

Но, по мере одухотворения личности, выступает в сознании красота той и другой стороны антиномии; последняя обостряется, тезис с антитезисом делаются все менее совместными в рассудке, все непримиримее рассудочно исключают друг друга, и, вместе с тем, для высшего религиозного сознания антиномия оказывается внутренне-единою, внутренне-цельною духовною ценностью. Какую половину антиномии ни принять одухотворенному подвижнику, ее полярно-восполняющая двойня установится в сознании с силою прямопропорциональною религиозной высоте принимающего. В частности: истинное девство, одно только и способно понимать всю значительность брака. Только с высоты оценивается высота; горы растут в глазах по мере подъема на противоположную вершину. Точно так же только с высоты уцеломудренного сознания можно понимать святость брака и его качественное отличие от разврата; только истинное, благодатное девство понимает, что брак – не глаголемый «институт» гражданского общежития, а установление, от Самого Бога имеющее начало. И, наоборот, только чистый брак, только благодатное брачное сознание позволяет понять значительность девства: только брачный человек понимает, что монашество – не «институт» церковно-юридического строя, а установление Самого Бога и что оно качественно отличается от холостого ражжения. То же относится и к другим сторонам телесной жизни. 528

Перейдем теперь к общему вопросу о твари. Тут – та же антиномия. Приведу несколько конкретных примеров ее:

Вот Ориген, – аскет, прозванный «Адамантовым» за свои подвиги и проживавший в день всего l обола (около 15 к.), и притом в дорогой Александрии; – подвижник часто бдевший и сурово постившийся; – спиритуалист из спиритуалистов, ради Царства Небесного, как говорят, даже оскопивший себя. Рассудочным дополнением к сказанному была бы ненависть к твари. Но – не так в жизненной и живой антиномичности. Послушай-ка его! (Напомню только, что, по воззрению Оригена, светила небесные суть тела ангелов, добровольно согласившихся подчиниться суете ради служения космическому процессу и всеобщему восстановлению):

«Смотри же теперь, – в молитвенном восторге почти выкрикивает аскет-философ, 529– смотри же теперь, к этим существам [светилам небесным], покоренным суете не добровольно, но по воле Покорившего, и находящимся в надежде обетования, – нельзя ли применить следующее восклицание Павла: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Флп.1:23). По крайней мере я думаю, что подобным же образом могло бы сказать и Солнце: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Но Павел прибавляет еще: «А оставаться во плоти нужнее для вас» (Флп.1:24). И Солнце, действительно, может сказать: «Оставаться же в этом небесном и светлом теле нужнее ради откровения сынов Божиих». То же самое нужно думать и говорить также и о луне и о звездах. – Теперь посмотрим, что же такое свобода твари и разрешение от рабства. Когда Христос предаст царство Богу и Отцу, тогда и эти одушевленные существа, вместе со всем царством, будут переданы управлению Отца. Тогда «Бог будет все во всем»; но эти существа принадлежат ко всему; поэтому Бог будет и в них, как во всем».

Припоминается тут еще один пример: «Солнце да не зайдет в гневе вашем» (Еф.4:26), писал ап. Павел ефесянам. Посмотри же, какое проникновенное объяснение дает словам Апостола св. Антоний Великий. «И не только в гневе, – подхватывает Подвижник, – но и во всяком грехе вашем, потому что солнце может осудить вас за ваш дневной поступок, за худое помышление». 530

Вот абиссинский святой Яфкерана-Эгзиэ Гугубенский, 531 «звезда пречистая и светлая», как называет его Житие.