Оглавление

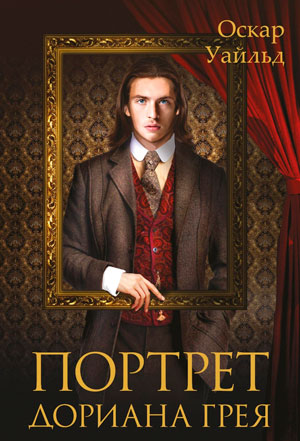

Предисловие

Художник – человек, создающий прекрасное. Цель искусства состоит в том, чтобы показать себя и спрятать художника. Критик – человек, который может по-новому отразить свои впечатления от прекрасного. Высшей и в то же время самой бездарной формой критики является автобиография. Люди, которые находят отвратительные черты в прекрасном, испорчены. У них самих не осталось ничего прекрасного. И это ошибка.

Те, кто видит в прекрасном только прекрасное, – избранные. Для них еще остается надежда. Они одни из немногих, для кого прекрасные вещи означают красоту.

Нет моральных или аморальных книг. Есть хорошо написанные книги, а есть плохо написанные книги. Вот и все.

В девятнадцатом столетии людям не нравится реализм: он делает их злыми, как Калибан[1], когда тот в зеркале видит свое лицо.

Нравственная жизнь человека – это часть работы художника, однако мораль искусства заключается в совершенном использовании несовершенных средств. Художник не стремится ничего доказывать. Даже то, что истинно может быть доказано. У художника не может быть этических пристрастий. Они приводят к недопустимой манерности стиля. Художник не воспринимает вещи болезненно. Он способен выразить все что угодно. Мысль и слово для художника – рабочий материал. Порок и добродетель для художника – рабочий материал. С точки зрения формы музыка становится прототипом всех искусств. С точки зрения чувств им становится актерская игра. Любое искусство одновременно лежит на поверхности и таит в себе символ. Те, кто пытаются углубиться в него, рискуют. Те, кто раскрывают символ, рискуют не менее. На самом деле искусство отражает зрителя, а не жизнь. Если произведение искусства вызывает разные мнения, это значит, что это произведение новое, сложное и нужное. Если критики расходятся во мнениях, то художник остался верен самому себе. Мы терпим человека, который сделал что-то полезное, пока он не начинает этим увлекаться. Единственным оправданием создания бесполезной вещи может стать страстная любовь к своему творению.

Искусство, по сути, бесполезно.

Оскар Уайльд

Глава 1

Мастерскую художника наполнял чудесный запах роз, а когда легкий летний ветерок проникал через открытые двери, он приносил с собой из сада то насыщенный аромат сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника. Лорд Генри Уоттон, по своему обыкновению, лежал на персидском диване и курил сигареты одну за другой. Отсюда он мог поймать взглядом блики солнца на золотисто-медовом цвете ивняка, хрупкие ветви которого едва держали на себе такую красоту; на шелковых портьерах, что закрывали огромное окно, время от времени появлялись странные тени птиц, которые пролетали мимо. Возникало впечатление, что портьеры японские. Это заставляло его задуматься о несчастных художниках Токио, которые пытаются средствами неизменно неподвижного искусства воспроизвести движение и скорость. Густое монотонное гудение пчел, которые пробивали себе путь сквозь некошеную траву или просто настойчиво кружили вокруг цветов в саду, делало тишину невыносимой. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа.

В центре комнаты, закрепленный на вертикальном мольберте, стоял портрет невероятно красивого юноши в полный рост, а перед ним, немного поодаль, сидел автор картины, Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение несколько лет назад вызвало в свое время такой ажиотаж и породило столько странных домыслов.

Художник смотрел на то, как удачно он сумел отразить красоту и грацию в своем творении, довольная улыбка не оставляла его лица. И вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.

– Это твоя лучшая картина, Бэзил, лучшее из того, что ты когда-либо делал, – небрежно пробормотал лорд Генри. – Ты просто обязан выставить ее в галерее Гросвенор в следующем году. Академия искусств великовата и слишком банальна. Когда бы я туда не пришел, там или так много людей, что я не в состоянии посмотреть на картины, что просто ужасно, или так много картин, что мне некогда смотреть на людей, а это еще хуже. Так что Гросвенор – это единственное подходящее место.

– Не думаю, что выставлю ее где-либо, – ответил художник, странным движением откидывая голову назад, из-за чего друзья в Оксфорде смеялись над ним. – Я не буду ее нигде выставлять.

Лорд Генри поднял брови и в изумлении посмотрел на него сквозь тонкие голубые кольца дыма, причудливо вьющиеся от его пропитанной опиумом сигареты.

– Нигде не выставлять? Мой дорогой друг, почему? У тебя есть на это какие-то причины? Какие же вы, художники, все же чудаки. Вы идете на все, чтобы завоевать репутацию. А заработав ее, делаете все, чтобы от нее избавиться. Ты делаешь глупость, ведь хуже, чем когда о тебе говорят, бывает только тогда, когда о тебе не говорят. Этот портрет возвысил бы тебя над всеми молодыми художниками Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще способны испытывать какие-либо чувства.

– Я знаю, тебе это покажется смешным, – ответил он, – но я действительно не могу выставлять его. Я вложил в него слишком большую часть себя.

Лорд Генри вытянулся на диване и захохотал.

– Слишком большую часть себя? Честное слово, Бэзил, зря ты так говоришь: я действительно не могу найти ничего общего между твоим грубым, сильным лицом, твоими черными как смоль кудрявыми волосами и этим юным Адонисом, который, кажется, изваян из слоновой кости и лепестков роз. Действительно, дорогой Бэзил, он же Нарцисс, а ты – нет, ну у тебя, конечно, умное выражение лица и тому подобное. Но красота, подлинная красота заканчивается там, где начинается интеллектуальность. Интеллект сам по себе некоторая аномалия, он нарушает гармонию лица. Как только человек начинает мыслить, его лицо превращается в сплошной нос, сплошной лоб или еще какой-то ужас. Посмотри на людей, достигших успеха в умственной работе. Ну они же абсолютно гадкие! Единственное исключение – это, конечно, церковь. Но в церкви им не надо думать. Епископ в восемьдесят лет говорит то же самое, что ему велели говорить, когда он был восемнадцатилетним юнцом, и поэтому вполне естественно, что он прекрасно выглядит. Твой таинственный молодой друг, имя которого ты никогда не называл мне, но чей портрет меня так завораживает, никогда не думает. Я полностью в этом уверен. Он – волшебное безмозглое создание, которое следует иметь при себе зимой, когда нет цветов, чтобы порадовать глаз, и летом, когда нужно что-то, чтобы расслабить ум. Не льсти себе, Бэзил: ты на него ничуть не похож.

– Ты не понимаешь меня, Гарри, – ответил художник. – Конечно, я на него не похож. Я это прекрасно знаю. На самом деле я бы и не хотел быть похожим на него. Ты пожимаешь плечами? Я говорю серьезно. Людей, которые так отличаются физически или умственно, преследуют несчастья, именно те несчастья, которые на протяжении всей истории ставят королей на колени. Лучше не отличаться от других. Дураки и уроды живут лучше всех. Они могут спокойно сидеть сложа руки. Они не знают вкуса побед, но и поражений никогда не испытают. Они живут так, как следовало бы жить нам всем: их ничто не беспокоит, они нейтральны, и главное – в их жизни нет тревог. Они не разрушают чужие жизни и не получают зла в ответ. Твой статус и богатство, Гарри, мой ум, каким бы он ни был, мои картины, чего бы они ни стоили, красота Дориана Грея – за все, что подарил нам Господь, нам придется страдать, очень сильно страдать.

– Дориан Грей? Так вот как его зовут… – переспросил лорд Генри, подойдя к Бэзилу Холлуорду.

– Да, это его имя. Я не хотел тебе говорить.

– Но почему?

– Не знаю, как это объяснить. Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать часть его самого. Со временем я полюбил таинственность. Кажется, это единственное, что может сделать современную жизнь увлекательной и загадочной. Обыкновенная безделица приобретает удивительные черты, стоит только скрыть ее. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда я направляюсь. Если бы признавался, я потерял бы всякое удовольствие. Это глупая привычка, смею заметить, но почему-то это приносит много романтики в жизнь. Ты, наверное, считаешь меня полным дураком из-за этого, не так ли?

– Нисколько, – ответил лорд Генри, – нисколько, дорогой Бэзил. Ты, кажется, забыл, что я женат, а одна из прелестей семейной жизни заключается в том, что она делает обман необходимым для обоих. Я не знаю, где моя жена, и моя жена никогда не знает, что я делаю. Когда мы встречаемся, а это приходится делать время от времени, чтобы вместе пообедать или посетить герцога, мы рассказываем друг другу всякие небылицы с самым серьезным видом. Моя жена преуспела, это у нее получается намного лучше, чем у меня. Она никогда не путается в своих рассказах, а вот со мной такое случается всегда. Однако, когда она выводит меня на чистую воду, то не устраивает ссор. Иногда мне даже хотелось бы этого, но она просто смеется надо мной.

– Я не люблю, когда ты так говоришь о супружеской жизни, Гарри, – сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. – Я считаю, что ты замечательный муж, но почему-то упорно стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек. Ты никогда не говоришь ничего нравственного и никогда не делаешь ничего безнравственного. Весь твой цинизм – это просто игра на публику.

– Быть естественным – это бездарная игра на публику, и самая раздражающая, – воскликнул лорд Генри со смехом, и двое молодых людей вышли в сад и устроились на длинной бамбуковой скамье, которая стояла в тени высокого лаврового куста. Солнце скрывалось за гладкими листьями. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.

Помолчав, лорд Генри посмотрел на часы.

– Боюсь, мне пора идти, Бэзил, – пробормотал он, – но перед тем как я уйду, ты должен ответить на мой вопрос.

– Какой именно? – спросил художник, не поднимая глаз от земли.

– Ты знаешь, о чем я.

– Не думаю, Гарри.

– Что ж, я повторюсь. Я хочу, чтобы ты объяснил, почему не собираешься выставлять портрет Дориана Грея. Я хочу знать правду.

– Я уже назвал тебе настоящую причину.

– Нет, ты сказал, что вложил в портрет слишком большую часть себя. Но это же несерьезно.

– Гарри, – сказал Бэзил Холлуорд, глядя ему прямо в лицо, – любой портрет, написанный с чувством, – это портрет художника, а не натурщика. Натурщик – это лишь случайность. Это не тот, кто изображен художником; скорее, художник отражает на холсте самого себя. Я не буду выставлять эту картину, потому что боюсь, что показал в ней тайну своей души.

– И что же это за тайна? – расхохотался лорд Генри.

– Я расскажу, – смущенно ответил Холлуорд.

– Я весь внимание, Бэзил, – продолжил его собеседник, не сводя с него глаз.

– На самом деле здесь нечего долго рассказывать, – ответил художник, – боюсь, ты вряд ли поймешь меня. Вполне возможно, даже не поверишь.

Лорд Генри улыбнулся, наклонился, чтобы сорвать маргаритку с розовыми лепестками, и начал рассматривать ее.

– Я вполне уверен, что смогу это понять, – ответил он, внимательно глядя на маленький золотистый с белой опушкой пестик. – А что касается веры, то я могу поверить во что угодно, при условии, что это невероятно.

Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев, и звездочки цвета сирени наконец встревожили застывший воздух. У стены застрекотал кузнечик, и, как длинная тонкая голубая нить, мимо проплыла стрекоза на прозрачных коричневых крылышках. Казалось, лорд Генри слышит, как бьется сердце Бэзила, и он спросил, что же было дальше.

– История простая, – сказал художник через несколько минут. – Два месяца назад мне пришлось посетить прием у леди Брэндон. Ты же знаешь, нам, бедным художникам, приходится время от времени показываться в свете, просто чтобы напомнить общественности о том, что мы не дикари. Я был во фраке и белом галстуке, которые, как ты когда-то мне говорил, могут даже биржевому брокеру придать вид приличного человека. После десяти минут разговоров со многими нарядными вдовами и скучными академиками я почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернувшись, я увидел Дориана Грея. Когда наши глаза встретились, я почувствовал, что бледнею. Какой-то необъяснимый ужас напал на меня. Я знал, что мне пришлось столкнуться лицом к лицу с тем, чья личность была настолько увлекательной, что если я поддамся его обаянию, то он поглотит всю мою сущность, всю мою душу и даже мое искусство. Я не хотел никаких посторонних влияний на свою жизнь. Ты же знаешь, Гарри, насколько у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин, по крайней мере, пока не встретил Дориана Грея. Затем… не знаю, как это объяснить. Мне показалось, что я нахожусь на грани ужасного кризиса в моей жизни. У меня было странное ощущение, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Я испугался и отвернулся, чтобы уйти из комнаты. Не совесть заставила меня поступить так, это была своего рода трусость. Я осуждаю себя за попытку к бегству.

– Совесть – это то же самое, что и трусость, Бэзил. «Совесть» просто лучше звучит. Вот и все.

– Я в это не верю, Гарри. Я не думаю, что ты и сам веришь в это. В конце концов, какие бы мотивы не двигали мной в тот момент – а это могла быть и гордость, ведь я очень тщеславен, – я отправился к выходу. А там, конечно, я наткнулся на леди Брэндон. Она сразу закричала: «Мистер Холлуорд, не собираетесь ли вы сбежать так рано?» Ты же знаешь, какой у нее удивительно резкий голос?

– Да, она настоящий павлин во всем, кроме красоты, – согласился лорд Генри, нервно разрывая маргаритку своими длинными пальцами.

– Я не мог от нее избавиться. Она знакомила меня с королевскими особами, людьми со звездами и наградами и пожилыми дамами в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Она рассказывала обо мне как о своем лучшем друге. Мы встречались лишь однажды, но она решила сделать из меня знаменитость. Я думаю, что тогда какая-то из моих картин имела большой успех, во всяком случае, о ней болтали в дешевых газетах, что для девятнадцатого века является стандартом бессмертия. И вдруг я очутился лицом к лицу с молодым человеком, чей облик вызвал в моей душе столь странное волнение. Мы стояли очень близко, практически касались друг друга. Наши взгляды снова встретились. С моей стороны это было безрассудно, но я все же попросил леди Брэндон представить меня ему. В конце концов, возможно, это было не так уж и опрометчиво. Это было просто неизбежно. Мы поговорили бы и без официального знакомства. Я в этом уверен. Позже Дориан говорил мне то же самое. Он также почувствовал, что нам суждено познакомиться.

– А что же леди Брэндон рассказала тебе об этом очаровательном юноше? – спросил его собеседник. – Я знаю, что она любит рассказывать о своих гостях как можно подробнее. Помню, как однажды она подвела меня к мужчине в возрасте с угрюмым красным лицом (он был весь в лентах и орденах) и начала в трагической манере нашептывать мне на ухо наиболее пикантные детали о нем. Скорее всего, каждый в комнате прекрасно слышал, что она рассказывала. Я просто бежал. Я хочу искать для себя людей сам. А леди Брэндон относится к своим гостям так же, как аукционист обращается со своими товарами. Она или рассказывает о них абсолютно все, или рассказывает все, кроме того, что действительно хотелось бы услышать.

– Ты слишком строго относишься к бедной леди Брэндон, Гарри, – безразлично ответил Холлуорд.

– Дорогой мой, она хотела устроить у себя салон, а преуспела только в открытии ресторана. Как я могу восхищаться ею? Но скажи мне, что она говорила о Дориане Грее?

– Что-то вроде «прелестный мальчик… мы с его бедной матерью были неразлучны… Забыть то, что он делает… ничего не делает… ах да, играет на рояле или на скрипке, дорогой мистер Грей». Ни один из нас не мог сдержать смех, и мы сразу же стали друзьями.

– Смех – это далеко не худшее начало дружбы и точно лучшее ее окончание, – отметил юный лорд, сорвав еще одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

– Ты не понимаешь, что такое дружба, Гарри, – пробормотал он, – или что такое вражда, а это важно. Ты такой же, как и все, то есть безразличный ко всем.

– Это ужасно несправедливо с твоей стороны! – возмутился лорд Генри, сдвинув шляпу на затылок и взглянув на мелкие облака, которые плыли в бирюзовой пустоте летнего неба, как мотки блестящего шелка. – Да, ужасно несправедливо. Я нахожу большую разницу между людьми. Я выбираю друзей за их внешность, знакомых – за хороший характер, а врагов – за ум. Человек не может быть слишком осторожным в выборе своих врагов. Среди моих, например, нет ни одного дурака. Все они люди мыслящие, и, следовательно, все меня оценят. Пожалуй, это слишком высокомерно с моей стороны. Я высокомерен, правда?

– Я должен был бы согласиться, Гарри. Однако, согласно твоей классификации, я должен быть просто знакомым.

– Мой дорогой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем просто знакомый.

– И гораздо меньше, чем друг. Некий брат, я полагаю?

– Братья! Мне нет дела до братьев. Мой старший брат никак не умрет, а младшие братья, кажется, не делают ничего другого.

– Гарри! – воскликнул Холлуорд, нахмурив брови.

– Я шучу, мой дорогой друг. Но мне противны окружающие. Я ничего не могу с этим поделать. Думаю, это потому, что мы не можем терпеть людей с теми же недостатками, что и у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, гневающимся на то, что они называют «пороками высших классов». Массы чувствуют, что пьянка, тупость и безнравственность должны принадлежать только им, и если кто-либо из нас ведет себя, как осел, он как бы узурпирует их права. Было просто удивительно наблюдать их возмущение, когда бедняга Саузварк разводился с женой в суде. И все же, я не думаю, что хотя бы десятая часть пролетариев ведет добродетельный образ жизни.

– Я не верю ни единому слову из того, что ты только что сказал. Кроме того, Гарри, я чувствую, что ты и сам во все это не веришь.

Лорд Генри провел рукой по своей клинообразной бородке и постучал тростью из черного дерева по носку кожаного лакированного ботинка.

– Как же это по-английски, Бэзил! Ты уже второй раз обращаешь на это внимание. Если кто-то выскажет идею перед настоящим англичанином, а это всегда опрометчивый поступок, тому и в голову не придет подумать, верна эта идея или, возможно, ошибочна. Единственное, что имеет для него значение: верит ли этот кто-то в то, что он говорит. Смотри, значимость идеи никоим образом не связана с искренностью того, кто ее высказывает. На самом деле есть большая вероятность того, что чем менее этот человек искренен, тем более интеллектуальной будет эта идея, поскольку на нее не повлияют потребности, желания или предубеждения этого лица. В конце концов, я не хочу обсуждать с тобой политику, социологию или метафизику. Я люблю личности больше, чем принципы, но больше всего я люблю личности без принципов. Расскажи мне еще о Дориане Грее. Как часто вы видитесь?

– Каждый день. Я не cмогу быть счастлив, если не буду видеть его каждый день. Он абсолютно необходим мне.

– Это невероятно! Я думал, ты всю жизнь будешь любить только свое искусство.

– Теперь он стал для меня моим искусством, – ответил художник серьезно. – Иногда я думаю, Гарри, что в истории мира бывает только два важных события. Первое – это появление нового средства искусства, а второе – появление новой личности в искусстве. Однажды Дориан Грей станет для меня тем, чем для Венеции стала живопись масляными красками, или чем лицо Антиноя стало для скульптуры античной Греции. Я не просто рисую его, делаю эскизы. Хотя я именно этим и занимаюсь. Но для меня он гораздо больше, чем просто модель или натурщик. Я не могу сказать, что я не доволен своей работой или что живопись не может передать его красоту. Нет ничего, что не могла бы передать живопись. И я знаю, что картины, которые я написал с тех пор, как встретил Дориана Грея, хорошие, лучшие за всю мою жизнь. Но каким-то странным образом, даже не знаю, поймешь ли ты меня, его личность открыла передо мной совершенно новую модель искусства. Я вижу вещи иначе, я осмысливаю их иначе. Я теперь могу воссоздать мир способом, о котором раньше и не догадывался. «Мечта о форме в царстве мысли» – кто это сказал? Неважно, это именно то, чем стал для меня Дориан Грей. Одно только присутствие этого парня – для меня он уже более чем парень, хотя ему лишь немного за двадцать, – одно только его присутствие, эх! Не знаю, сможешь ли ты понять всю значимость этого. Где-то на подсознательном уровне он указывает мне направление новой школы – школы, которая соединит в себе страсть романтизма и совершенство греческого стиля. Гармония души и тела – вот что это значит! Мы разделили их в порыве безумия и, как следствие, создали вульгарный реализм и пустой идеализм. Гарри! Если бы ты только знал, что для меня значит Дориан Грей! Помнишь мой пейзаж, за который Агню предлагал мне довольно кругленькую сумму, но я решил не расставаться с ним? Это одна из моих лучших картин. А знаешь почему? Потому что, когда я писал ее, рядом сидел Дориан Грей. Он придавал мне незримую силу, благодаря которой я наконец-то увидел в обычном лесу удивительную красоту, которую всегда искал, но она избегала моего взгляда.

– Бэзил, это поразительно! Я должен встретиться с Дорианом Греем.

Холлуорд поднялся с кресла и пошел в сад. Через некоторое время он вернулся.

– Гарри, для меня Дориан Грей – это просто источник вдохновения. Ты можешь и не найти в нем ничего примечательного. Для меня же он особенный. Он наиболее присутствует в тех моих картинах, на которых нет его изображения. Как я уже говорил, он указывает мне новое направление. Я вижу его в определенном изгибе линий, в красоте и нежности определенных цветов. Вот и все.

– Почему же ты не хочешь выставлять его портрет? – спросил лорд Генри.

– Потому что я неумышленно выразил в нем это свое странное идолопоклонство, о котором я, конечно, никогда не рассказывал Дориану Грею. Он ничего не знает об этом. И никогда не должен узнать. Но люди могли бы отгадать правду, а я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами. Я не позволю рассматривать собственное сердце под микроскопом. На портрете слишком много меня, Гарри, слишком много меня!

– Даже поэты не так стыдливы, как ты. Они знают, как полезна страсть к публикации. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.

– Я ненавижу их за это, – взорвался Холлуорд. – Художник должен создавать прекрасные вещи, но не вкладывать в них свою жизнь. В наше время люди так относятся к искусству, как будто оно предназначено быть разновидностью автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Однажды я покажу миру, что это значит; и потому-то мир никогда не увидит портрет Дориана Грея.

– Я думаю, ты не прав, Бэзил, но я не стану с тобой спорить. Только люди скудного ума прибегают к спорам. Скажи, ты очень нравишься Дориану Грею?

Художник задумался на несколько минут.

– Я нравлюсь ему, – ответил он после паузы. – Я знаю, что нравлюсь. Конечно, я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, о которых, я знаю, буду жалеть. Как правило, он обаятелен со мной, и мы сидим в студии и говорим о тысяче вещей. Однако время от времени он ведет себя бездумно, и, кажется, ему даже нравится причинять мне боль. В такие моменты я чувствую, что отдал свою душу человеку, который обращается с ней, как с цветком, который можно приколоть к своему пиджаку, – небольшое украшение, тешащее его тщеславие, украшение на один летний день.

– Летние дни проходят медленно, Бэзил, – пробормотал лорд Генри. – Быть может, ты пресытишься раньше, чем Дориан. Это грустно сознавать, но нет сомнения, что гений долговечнее красоты. Об этом свидетельствует тот факт, что мы все так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим иметь что-то, что будет оставаться неизменным, поэтому мы забиваем свои головы разным мусором и фактами в отчаянной надежде сохранить место под солнцем. Современный идеал – всесторонне образованный человек. А сознание всесторонне образованного человека – это ужасная вещь. Это как антикварная лавка, где полно пыли и чудовищ, а цены на все завышены. Несмотря ни на что, я думаю, что ты пресытишься первым. Однажды ты посмотришь на своего друга, и он станет казаться тебе несколько неподходящим, чтобы писать с него картину, или тебе не понравится цвет его кожи, или что-то в этом роде. Ты с горечью пересмотришь отношение своего сердца к нему и поймешь, что он вел себя плохо по отношению к тебе. В следующий раз, когда он появится, ты будешь сухим и безразличным к нему. Жаль, что это произойдет, ведь это тебя изменит. Твой рассказ окутан романтикой, я бы назвал ее романтикой искусства, но хуже всего то, что когда она покидает человека, то от нее не остается ни малейшего следа.

– Гарри, не надо так говорить. Пока я жив, личность Дориана Грея будет господствовать надо мной. Ты не сможешь почувствовать то, что чувствую я. Ты слишком изменчив для этого.

– Эх, дорогой Бэзил, именно поэтому я и смогу почувствовать это. Преданные люди видят банальную сторону любви, а вот предатели способны познать ее трагедию.

Лорд Генри закурил с таким самоуверенным и довольным видом, будто рассказал обо всем мире одним предложением. В зеленых листьях плюща раздавался шорох и чириканье воробьев, а голубые тени облаков гонялись по траве, словно ласточки. Как хорошо было в саду! И как упоительны чужие эмоции! Чувства казались ему гораздо приятнее, чем идеи. Наиболее интересными вещами в жизни он считал свою душу и страсти друзей. Он с тихим удовольствием представлял скучный обед, который пропустил, потому что так задержался у Бэзила Холлуорда. Если бы он пошел к своей тете, то непременно встретил бы там лорда Гудбоя и они говорили бы только о том, что нужно помогать бедным, и о важности аренды жилья. Богачи говорили бы о необходимости экономить и соревновались бы в красноречии на тему достоинства труда. Избежать всего этого было настоящим счастьем! Пока он думал о своей тетушке, к нему пришла одна мысль. Он повернулся к Холлуорду и сказал:

– Дорогой мой, я только что вспомнил.

– Что ты только что вспомнил, Гарри?

– Где я слышал имя Дориана Грея.

– И где же это? – спросил Холлуорд, несколько нахмурившись.

– Не надо сердиться, Бэзил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказала мне, что познакомилась с замечательным юношей, который согласился помогать ей в Ист-Энде, и что его зовут Дориан Грей. Должен сказать, она ничего не говорила о его красоте. Женщины не ценят красоту, по крайней мере, хорошие женщины. Она говорила, что он очень искренний и имеет прекрасный характер. Я сразу представил покрытое веснушками создание в очках, с редкими волосами, которое громко топает своими длинными ногами. Мне следовало бы знать, что это твой друг.

– Я рад, что ты этого не знал, Гарри.

– Почему?

– Я не хочу, чтобы ты его встретил.

– Ты не хочешь, чтобы я встретился с ним?

– Нет.

– Мистер Грей в мастерской, – сказал дворецкий, войдя в сад.

– Теперь тебе придется представить меня ему, – сквозь смех сказал лорд Генри.

Художник повернулся к своему слуге, который стоял и щурился от солнца:

– Попроси мистера Грея подождать. Я подойду через несколько минут.

Дворецкий поклонился и пошел по тропинке к дому. Затем Холлуорд посмотрел на лорда Генри.

– Дориан Грей – мой близкий друг, – сказал он. – У него простой и замечательный характер. Твоя тетя была права относительно его. Не надо его портить. Не пытайся повлиять на него. Твое влияние не пойдет ему на пользу. Мир велик, в нем много интереснейших людей. Не надо отнимать у меня единственного человека, который придает очарование моим произведениям, – моя жизнь как художника зависит от него. Помни, Гарри, я тебе доверяю. – Он говорил очень медленно, будто слова вырывались наружу вопреки его воле.

– Что за глупости ты говоришь! – с улыбкой сказал лорд Генри, он взял Холлуорда под руку и почти силой повел к дому.

Глава 2

Войдя в мастерскую, они увидели Дориана Грея. Он сидел за роялем спиной к ним и листал страницы «Лесных сцен» Шумана.

– Ты должен одолжить мне их, Бэзил, – не удержался он. – Я хочу их разучить. Они совершенно очаровательны.

– Это зависит только от того, как ты будешь сегодня позировать, Дориан.

– Мне уже надоело позировать, я уже не хочу иметь собственный портрет, на написание которого уйдет целая жизнь, – капризно ответил юноша, своенравно повернувшись на музыкальном стуле. Заметив лорда Генри, он на мгновение смутился и резко встал. – Простите. Бэзил, я не знал, что ты не один.

– Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старый оксфордский приятель. Я рассказывал ему, какой замечательный из тебя натурщик, а теперь ты все испортил.

– Однако это отнюдь не уменьшило моей радости от встречи с вами, мистер Грей, – заверил лорд Генри, подходя к Дориану и протягивая ему руку. – Моя тетушка часто рассказывала мне о вас. Вы один из ее любимцев, и, боюсь, одна из ее жертв.

– Сейчас я в немилости у леди Агаты, – ответил Дориан, приобретя при этом забавно озабоченный вид. – Я обещал посетить клуб в Уайтчепеле с ней в прошлый вторник и совершенно забыл об этом. Мы должны были сыграть дуэтом, кажется, должно было быть даже три дуэта. Прямо не знаю, что она теперь мне скажет. Я очень боюсь попасться ей на глаза.

– О, я помирю вас с тетей. Она очень предана вам. Кроме того, я не думаю, что ваше отсутствие действительно было заметно. Публика, скорее всего, решила, что это и был дуэт. Когда тетушка Агата садится за рояль, она способна наделать шума за двоих.

– Это ужасно по отношению к ней и не слишком приятно по отношению ко мне, – сквозь смех ответил Дориан.

Лорд Генри посмотрел на него. Да, он был, конечно, удивительно красив, с изящной формы красными губами, откровенными голубыми глазами и золотистыми кудрями. Было в его лице что-то такое, что вызывало доверие с первого взгляда. В нем чувствовалась искренность и непорочная страсть молодости. Казалось, он не позволял мирским заботам испортить себя. Неудивительно, что Бэзил Холлуорд обожал его.

– Вы слишком хороши, чтобы заниматься благотворительностью, господин Грей, слишком хороши. – С этими словами лорд Генри устроился на диване и открыл свой портсигар.

В этот момент художник был занят смешиванием красок и готовил необходимые кисти. У него был взволнованный вид, а когда он услышал последнюю фразу лорда Генри, взглянул на него и после кратких раздумий сказал:

– Гарри, я хотел бы закончить работу над этой картиной сегодня. Ты ведь не обидишься, если я попрошу тебя уйти?

Лорд Генри улыбнулся и посмотрел на Дориана Грея.

– Мне уйти, мистер Грей? – спросил он.

– Не надо, лорд Генри, пожалуйста. Я вижу, Бэзил в плохом настроении, а я не выношу, когда он дуется. Кроме того, я хочу, чтобы вы рассказали мне, почему мне не следует заниматься благотворительностью.

– Даже не знаю, стоит ли мне рассказывать вам об этом, мистер Грей. Это скучная тема, которую приходится обсуждать серьезно. Однако я точно не уйду после того, как вы попросили меня остаться. Ты не будешь возражать, Бэзил? Ты часто говорил мне, что тебе нравится, когда натурщик может с кем-нибудь поболтать.

Холлуорд закусил губу:

– Если Дориан так хочет, то, конечно, ты должен остаться. Прихоти Дориана – закон для всех, кроме него самого.

Лорд Генри взял шляпу и перчатки.

– Как бы ты ни настаивал, Бэзил, боюсь, я должен идти. У меня встреча в Орлеанском клубе. Всего хорошего, мистер Грей. Навестите меня как-нибудь на Керзон-стрит. Я почти всегда дома в пять часов. Напишите мне, когда решите прийти. Мне будет жаль не встретиться с вами.

– Бэзил, – закричал Дориан Грей, – если лорд Генри уйдет, то и я уйду. От тебя не услышать ни слова, пока ты работаешь, а это очень скучно – стоять на платформе и еще хорошо при этом выглядеть. Попроси его остаться. Я настаиваю.

– Останься, Гарри. Дориан и я будем перед тобой в долгу, – сказал Холлуорд, глядя на свою картину. – Я действительно никогда не разговариваю, да и не слушаю, пока пишу картины, и это, видимо, несносно утомляет моих несчастных натурщиков. Умоляю, останься.

– А как же моя встреча в Орлеанском клубе?

Художник рассмеялся:

– Я не думаю, что возникнут какие-либо трудности. Садись, Гарри. А теперь, Дориан, становись на платформу, и не двигайся слишком много, и не обращай внимание на то, что говорит лорд Генри. Он очень плохо влияет на всех своих друзей, кроме меня.

Дориан Грей ступил на платформу с видом юного греческого мученика и разочарованно посмотрел на лорда Генри, который ему весьма приглянулся. Он был так не похож на Бэзила. Они составляли восхитительный контраст. И у него был такой волшебный голос. Через несколько минут он обратился к нему:

– Вы действительно очень плохо влияете на людей, лорд Генри? Бэзил прав?

– Не существует такой вещи, как плохое влияние. Любое влияние безнравственно – безнравственно с научной точки зрения.

– Почему же?

– Потому что влиять на человека – значит навязывать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями и пылать не своими страстями. Его добродетели перестанут быть настоящими. Его грехи, если все же существует такая вещь, как грехи, будут заимствованными. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель жизни – самосовершенствование. Каждый из нас здесь для того, чтобы понять свою сущность. Сейчас люди боятся самих себя. Они забыли, что высший долг – это долг перед самим собой. Разумеется, они милосердны. Они кормят голодных и помогают нуждающимся, в то время как их собственные души голодны и беспомощны. Наша раса потеряла смелость. А возможно, ее у нас никогда и не было. Страх перед обществом, на котором базируется мораль, и страх перед Богом, который является основой для религии, – вот две вещи, которые управляют нами. Но…

– Поверни голову немного вправо, Дориан, будь хорошим мальчиком, – сказал художник.

Он был погружен в работу и обратил внимание лишь на то, что раньше никогда не видел такого выражения на лице юноши.

– Однако, – продолжил лорд Генри, сопровождая свой низкий голос, звучавший будто музыка, характерным взмахом рук, который отличал его от других еще со времен учебы в Итоне, – я считаю, что если бы хоть один человек смог прожить свою жизнь целиком и полностью, смог почувствовать каждое чувство, выразить каждую мысль и осуществить каждую мечту, то мир получил бы такой огромный заряд радости, что мы смогли бы забыть о чуме Средневековья и вернуться к эллинистическому идеалу или, возможно, даже к чему-то лучшему и более высокому, чем эллинистический идеал. И самые смелые из нас боятся самих себя. Уродство дикаря отчаянно пытается выжить, несмотря на отказы самим себе, которые разрушают наши жизни. Каждый порыв, который мы сдерживаем, бродит в нашей голове, отравляя наш разум. Тело грешит, и на этом грех заканчивается, ведь действие – это способ очистки. Ничего не остается на потом, кроме упоминания об удовлетворении или роскоши почувствовать угрызения совести. Единственный способ избавиться от искушения – поддаться ему. Если же ему сопротивляться, то душу будет разрушать желание того, что она сама себе запретила, жажда к тому, что она с помощью собственных уродливых правил объявила уродливым и неправильным. Говорят, что самые выдающиеся события случаются в голове. Так же и грехи существуют в голове, и только в голове. Да и вы, господин Грей, в вашей цветущей, будто роза, юности уже чувствовали страсти, которые вас пугали, к вам приходили мысли, что вызывали у вас ужас, вы видели сны, одно лишь упоминание о которых заставляет вас краснеть.

– Подождите! – воскликнул Дориан Грей. – Подождите! Вы запутали меня. Я не знаю, что сказать. Я должен что-то вам ответить, однако не могу подобрать слова. Не говорите. Дайте подумать. Или, скорее, позвольте мне попробовать не думать.

Он стоял так, с открытыми устами и огнем в глазах, около десяти минут. Он смутно осознавал, он видел, что подвергается воздействию чего-то совершенно нового, однако чувствовал, что источник этого влияния находился внутри него. Те несколько слов, которые сказал ему друг Бэзила, слова, сказанные, без сомнения, случайно, но в которые лорд Генри намеренно вложил парадокс, задели тайную, не потревоженную ранее струну в его душе. Однако сейчас он чувствовал, как эта струна вибрирует и пробуждает в нем что-то новое.

Подобным образом его тревожила музыка. Музыка часто его тревожила. Однако музыка не членораздельная речь. Она создавала внутри не новый мир, а скорее – новый хаос. Слова! Всего лишь слова! Как же ужасны они были! Как же понятны, живы и жестоки! От них не было спасения. И в то же время в них была какая-то едва ощутима магия! Казалось, они могли придать форму бесформенным телам и несли в себе музыку, не менее прекрасную, чем звук скрипки или флейты. Пустые слова! Разве существовало что-то реальнее и весомее слов?

Да, в его юности были вещи, которых он не понимал. Он понял их теперь. Вдруг его жизнь словно охватило пламя. Ему казалось, что он идет по этому пламени. Почему же он не знал этого раньше?

Лорд Генри смотрел на него с легкой улыбкой. Он точно знал, когда психология требовала молчать. Ему было очень интересно. Он был поражен, какое внезапное впечатление произвели его слова. Он вспоминал книгу, которую прочитал, когда ему было шестнадцать и которая открыла ему глаза на многие вещи, которых он до того не знал. Ему было интересно, переживал ли Дориан Грей нечто подобное в тот момент. Он выпустил стрелу вслепую. Неужели она попала в цель? Как же увлекательно было наблюдать за парнем!

Холлуорд тем временем рисовал чудесными, смелыми мазками, с тем подлинным изяществом и утонченностью, которые в искусстве, во всяком случае, исходит только от силы. Он не обращал внимание на молчание.

– Бэзил, я устал стоять, – вдруг пожаловался Дориан Грей. – Я должен выйти и посидеть в саду. Здесь слишком душно.

– Мой дорогой друг, прости меня. Когда я рисую, то не могу думать больше ни о чем. Но ты позировал лучше, чем когда-либо. Ты был совершенно неподвижен. И я уловил желаемый эффект – полуоткрытый рот и огонь в глазах. Не знаю, что там тебе наговорил Гарри, но он вызвал замечательное выражение на твоем лице. Видимо, он делал тебе комплименты. Тебе не следует верить ни одному его слову.

– То, что он сказал, – точно не комплименты. Наверное, именно поэтому я ему и не верю.

– Вы знаете, что во все это верите, – сказал лорд Генри, глядя на него своими томными, мечтательными глазами. – Я выйду в сад с вами. В студии ужасно жарко. Бэзил, дай нам чего-то попить, чего-нибудь со льдом и клубникой.

– Конечно, Гарри. Позвони в колокольчик, и, когда придет Паркер, я скажу, что вам принести. Мне надо поработать над фоном, так что я присоединюсь к вам позже. Не задерживай Дориана надолго. Я еще никогда не был в такой прекрасной форме, как сегодня. Это будет мой шедевр. Это уже шедевр.

Лорд Генри вышел в сад и нашел там Дориана Грея, который утопил лицо в цветы сирени и жадно упивался их ароматом, будто вином. Он подошел ближе и положил руку ему на плечо.

– Вы все делаете правильно, – тихо проговорил лорд Генри. – Только ощущения могут исцелить душу, и только душа может исцелить ощущения.

Юноша вздрогнул и отступил на несколько шагов. На нем не было шляпы, ветки растрепали его непокорные кудри, спутав золотистые пряди. В его глазах читался страх, который испытывает человек, если его вдруг разбудить. Его будто высеченные из мрамора ноздри расширились, а скрытое напряжение украло красный цвет его губ и оставило их дрожать.

– Именно так, – продолжил лорд Генри, – в этом состоит один из величайших секретов жизни – исцелять душу с помощью ощущений и исцелять ощущения силой души. Вы удивительный. Вы знаете больше, чем думаете, но меньше, чем вам хотелось бы.

Дориан Грей нахмурился и отвел глаза. Ему нравился высокий грациозный молодой человек, стоявший перед ним, и он ничего не мог с этим поделать. Романтическое, оливкового цвета лицо лорда Генри с выражением усталости вызвало в Дориане Грее интерес. В его низком томном голосе было что-то захватывающее. Даже его холодные белые руки несли в себе очарование. Пока он говорил, они двигались, будто в такт музыке, будто изъясняясь на своем собственном языке. Но Дориан Грей все больше боялся его и чувствовал стыд за свой страх. Почему незнакомец должен открыть ему глаза на самого себя? Он знал Бэзила Холлуорда уже несколько месяцев, однако дружба с ним не меняла его. Вдруг в его жизни появился кто-то, кто, кажется, раскрыл перед ним тайну жизни. И все же, чего же тут бояться? Он был уже не школьник. Пугаться было бессмысленно.

– Давайте пойдем присядем где-то в тени, – сказал лорд Генри. – Паркер уже принес напитки, если мы еще немного постоим под солнцем, то это вас испортит, и Бэзил больше никогда не станет вас рисовать. Вам действительно следует избегать солнечных ожогов. Это было бы недопустимо.

– Какое это имеет значение? – со смехом воскликнул Дориан Грей, приседая на скамью на краю сада.

– Это должно иметь огромное значение для вас, мистер Грей.

– Почему же?

– Потому что вы владеете очарованием молодости, а молодость – это единственная вещь, которая стоит того, чтобы ее иметь.

– Я не чувствую этого, лорд Генри.

– Конечно, сейчас вы этого не чувствуете. Но однажды, когда вы уже будете старый, сморщенный и уродливый, когда мысли оставят полосы на вашем лбу, а страсть обожжет ваши уста своим губительным огнем, вы это почувствуете, вы это невыносимо почувствуете. Сейчас, куда бы вы ни пошли, вы очаровываете весь мир. Но будет ли так всегда?.. У вас на удивление красивое лицо, мистер Грей. Не хмурьтесь, это правда. А красота – это форма гениальности, на самом деле она даже выше гениальности, ведь ее не нужно объяснять. Это одно из величественных явлений природы, таких как солнечный свет, весна или отражение серебристой луны в темных водах. Ее невозможно подвергнуть сомнению. Она удивительна в своей независимости. Она превращает тех, кто ею владеет, в принцев. Вы смеетесь? Что будет, если вы ее потеряете? Полагаю, вам будет не до смеха… Иногда люди говорят, что красота поверхностна. Может, и так, но она не столь поверхностна, как о ней думают. Люди, которые не судят по внешнему виду, не способны на глубокие суждения. Настоящая тайна мира состоит скорее в видимых вещах, чем невидимых… Да, мистер Грей, боги сделали вам щедрый подарок. Но боги быстро забирают свои подарки. У вас есть всего несколько лет, чтобы жить настоящей, совершенной и полной жизнью. Когда ваша молодость пройдет, красота пройдет вместе с ней, и потом вы вдруг поймете, что для вас больше не осталось побед, или вам придется довольствоваться подлыми победами, которые воспоминания о вашем славном прошлом сделают даже горче поражений. Каждый уходящий месяц на шаг приближает вас к ужасу. Время вам завидует и идет войной на цвет вашей юности. Вы станете бледным, с впалыми щеками и пустыми глазами. Вы будете несказанно страдать… Эх! Узнайте свою молодость, пока не поздно. Не теряйте богатство ваших дней, прислушиваясь к скучным людям, пытаясь исправить безнадежные ошибки или отдавая свою жизнь неблагодарным, простым и пошлым людям. Это неправильные цели, фальшивые идеалы нашего времени. Живите! Живите собственной прекрасной жизнью! Не упустите ничего в ней. Всегда ищите для себя новые ощущения. И ничего не бойтесь… Новый гедонизм – вот что нужно людям нашего века. Вы можете стать его живым символом. Для такой личности, как вы, нет ничего невозможного. На данный момент мир принадлежит вам. Как только я вас увидел, сразу понял, что вы не знаете, кто вы на самом деле, кем можете стать. Вы так захватили меня, что я почувствовал необходимость рассказать вам самому кое-что о вас. Я подумал о том, какой трагедией стало бы, если бы вы потеряли себя. Ведь молодость продлится так недолго. Обычные цветы вянут, но цветут снова. В следующем июне так же зажелтеют эти волшебные цветы. Через месяц зацветет ломонос, и его зеленые листья будут поддерживать пурпурные звездочки год за годом. А вот наша молодость никогда не вернется к нам. Радость, что пульсирует, когда нам двадцать, постепенно ослабевает. У нас отказывают конечности, наши чувства притупляются. Мы превращаемся в неуклюжие куклы, которых преследуют воспоминания о страстях, которых мы боялись, и искушениях, подвергнуться которым нам не хватало смелости. Молодость! Молодость! Нет в мире ничего лучше, чем молодость!

Дориан Грей слушал, широко раскрыв глаза. Веточка сирени, которую он держал в руках, упала на гравий. Прилетевшая пушистая пчела некоторое время кружила и жужжала вокруг нее. Затем она решила залезть на маленький шарик из звездочек. Он наблюдал за этим с тем странным интересом, с которым мы относимся к обыденным вещам, когда какие-то более важные вещи пугают нас, когда нас возбуждает новая эмоция, которую мы не можем выразить, или когда ужасная мысль берет наше сознание в осаду, требуя капитуляции. Через некоторое время пчела улетела. Он увидел, как она пытается залезть в пурпурный цветок вьюнка. Она задрожала, а потом легонько заколыхалась.

Вдруг в дверях мастерской появился художник и коротким взмахом руки позвал их к себе. Они обернулись друг к другу и улыбнулись.

– Я жду, – крикнул он. – Идите уже сюда. Освещение просто замечательное, так что забирайте свои напитки.

Они поднялись и медленно зашагали по дорожке. Мимо них пролетели две зелено-белые бабочки, а на грушевом дереве в углу сада запел дрозд.

– Вы рады, что познакомились со мной, мистер Грей? – спросил лорд Генри, взглянув на него.

– Да, сейчас я рад. Не знаю, буду ли я радоваться этому всегда.

– Всегда! Это ужасное слово. Я содрогаюсь, когда слышу его. Женщины так любят его использовать. Они портят каждый роман, пытаясь заставить его продолжаться всегда. К тому же это слово не имеет значения. Единственная разница между прихотью и страстью на всю жизнь состоит в том, что прихоть длится несколько дольше.

Когда они вошли в мастерскую, Дориан Грей положил руку лорду Генри на плечо.

– В таком случае, пусть наша дружба будет прихотью, – пробормотал он, пораженный собственной смелостью. Затем он встал на платформу в той же позе, что и раньше.

Лорд Генри устроился в большом кресле и наблюдал за ним. Единственными звуками, наполнявшими тишину, было шуршание кистей по полотну и шаги Холлуорда, когда тот отходил, чтобы взглянуть на свое творение на расстоянии. В открытую дверь лились косые солнечные лучи, в которых плясали золотые пылинки. Тяжелый аромат роз, казалось, плавал в воздухе.

Примерно через четверть часа Холлуорд прекратил рисовать. Он долго смотрел на Дориана Грея, а потом так же долго смотрел на картину, прикусив кончик кисти и нахмурив брови.

– Готово! – сказал он в конце концов и наклонился, чтобы подписать левый нижний угол картины ярко-красными буквами.

Лорд Генри подошел и осмотрел портрет. Несомненно, это было великолепное произведение искусства, к тому же имеющее удивительное сходство с моделью.

– Дорогой мой, прими мои искренние поздравления, – сказал он. – Это лучший портрет нашего времени. Мистер Грей, подойдите и посмотрите на себя.

Юноша оглянулся, будто только что проснулся.

– Уже готово? – спросил он, ступая вниз с платформы.

– Именно так, – ответил художник. – А ты сегодня просто прекрасно позировал. Я твой должник.

– Это все благодаря мне, – перебил лорд Генри. – Правда, мистер Грей?

Дориан ничего не ответил. Он молча подошел к портрету. Увидев его, он отошел, а его щеки покрылись румянцем удовольствия. В его глазах появилась радость, как будто он впервые узнал себя. Он стоял неподвижно и очарованно, он понимал, что Холлуорд обращается к нему, но не мог уловить смысл его слов. Ощущение собственной красоты пришло к нему как откровение. Он никогда не чувствовал его раньше. Комплименты Холлуорда всегда казались ему просто дружеским преувеличением. Он слушал их, смеялся над ними и забывал о них. Они не влияли на его сущность. А потом появился лорд Генри Уоттон с его странной речью над могилой молодости, с его ужасным предупреждением о ее быстротечности.

Это взволновало его тогда, а теперь, когда он смотрел на тень собственной красоты, он осознал всю правдивость слов лорда Генри. Да, однажды его лицо покроют морщины, глаза потеряют свой цвет, его грациозная осанка покинет его. Его уста потеряют свои красные краски так же, как волосы – золотые. Жизнь, призванная создать его душу, уничтожит его тело. Он станет ужасным, отвратительным и неуклюжим.

Когда он подумал об этом, острая боль пронзила его, будто нож, и внутри дрожала каждая жилка. Глаза его потемнели, став из голубых аметистовыми, и затуманились слезами. Он чувствовал себя так, словно ледяная рука легла ему на сердце.

– Тебе не нравится? – в конце концов воскликнул Холлуорд, несколько пораженный молчанием юноши, ведь он не понимал, что это значит.

– Конечно, ему нравится, – сказал лорд Генри. – Кому это может не понравиться? Это же одно из величайших произведений современного искусства. Я готов отдать за него все, что пожелаешь. Портрет должен быть моим.

– Он принадлежит не мне, Гарри.

– А кому же он принадлежит?

– Конечно, Дориану, – ответил художник.

– Ему повезло.

– Как же жаль! – воскликнул Дориан Грей, не сводя глаз с собственного портрета. – Как же жаль! Я состарюсь, стану противным и страшным. А этот портрет навсегда останется молодым. Он никогда не станет старше этого июньского дня… Если бы все было наоборот! Если бы это я всегда оставался молодым, а портрет старел! За это я отдал бы все, что угодно! Именно так, во всем мире нет вещи, которой мне было бы жаль за это! Я за это свою душу отдал бы!

– Ты вряд ли имел бы что-то против такого соглашения, Бэзил, – засмеялся лорд Генри. – Тебя больше беспокоят линии на твоих картинах.

– Я бы очень возражал, Гарри, – сказал Холлуорд.

Дориан Грей обернулся и посмотри на него.

– Думаю, именно так и произошло бы, Бэзил. Твое искусство для тебя важнее, чем твои друзья. Я для тебя не более, чем бронзовая фигурка. Я бы даже сказал, гораздо меньше.

Художник смотрел на него в изумлении. Это было так не похоже на него. Что случилось? Он выглядел довольно злым. Его лицо покраснело, а щеки горели.

– Именно так, – продолжил Дориан Грей, – я для тебя значу меньше, чем твой Гермес из слоновой кости или серебряный фавн. Они будут нравиться тебе всегда. Как долго тебе буду нравиться я? Подозреваю, что до первой морщины. Теперь я знаю, что, как только человек теряет свою красоту, какой бы она ни была, он теряет все. Твоя картина рассказала мне об этом. Лорд Генри абсолютно прав: молодость – единственная вещь, которую стоит иметь. Когда я пойму, что старею, я покончу с собой.

Холлуорд помрачнел и схватил его за руку.

– Дориан! Дориан! – воскликнул он. – Не говори так! У меня еще никогда не было такого друга, как ты, и уже никогда не будет. Ты же не можешь завидовать вещам, правда? Ты же прекраснее любой вещи!

– Я завидую всему, чья красота не умирает. Я завидую собственному портрету, который ты написал. Почему он будет иметь то, что я должен потерять? Каждое мгновение отнимает что-то у меня и отдает это ему. О! Если бы это было наоборот! Если бы портрет мог меняться, а я мог оставаться таким, каков я сейчас! Зачем ты его написал? Наступит день, когда он станет безжалостно насмехаться надо мной.

Горячие слезы наполнили его глаза, он вырвал руку и упал на диван, нырнув в подушки, будто хотел помолиться.

– Это ты во всем виноват, Гарри, – с горечью сказал художник.

Лорд Генри пожал плечами:

– Это настоящий Дориан Грей, вот и все.

– Нет.

– Если нет, то какое я имею к этому отношение?

– Тебе стоило уйти, когда я просил, – процедил он.

– Я остался, когда ты меня просил, – ответил лорд Генри.

– Гарри, я не могу ссориться сразу с двумя своими лучшими друзьями, но вы заставили меня возненавидеть лучшую картину из тех, что я написал, и я ее уничтожу. Это же только полотно и краски. Я не позволю ей испортить отношения между нами троими.

Дориан Грей поднял голову. Лицо его было бледно, а глаза – полны слез. Он увидел, как Бэзил подошел к рабочему столу, который был установлен под высоким занавешенным окном. Что он там делает? Его пальцы перебирали разбросанные оловянные тюбики с красками и сухие кисти в поисках чего-то. Да, он искал длинный шпатель с тонким и гибким стальным лезвием. Наконец он нашел его. Он собирался порезать полотно.

Приглушенно всхлипнув, Дориан Грей вскочил с дивана, подбежал к Холлуорду, вырвал нож из его руки и бросил его в противоположную сторону мастерской.

– Нет, Бэзил, нет! – кричал он. – Это будет убийством!

– Я рад, что ты наконец оценил мою работу по достоинству, Дориан, – холодно ответил художник, после того как справился с удивлением. – Я уже думал, что не дождусь этого.

– Оценил по достоинству! Да я просто влюблен в этот портрет, Бэзил. Он – часть меня. Я это чувствую.

– Что же, в таком случае, когда ты высохнешь, тебя покроют лаком, вставят в раму и отправят домой. А потом можешь делать с собой все, что пожелаешь. – С этими словами он пересек комнату и позвонил в колокольчик, чтобы Паркер принес чаю. – Ты выпьешь чаю, Дориан? Ты тоже, Гарри? Или ты не охотник до таких простых удовольствий?

– Я обожаю простые удовольствия, – ответил лорд Генри. – Они последнее прибежище для сложных натур. А вот сцены, разыгранные передо мной не в театре, мне не нравятся. Какие же вы оба абсурдные создания! Мне интересно, кто назвал человека рациональным животным. Это в высшей степени необоснованное утверждение. Человек может многое, но он не является рациональным. В конце концов, я даже рад этому, однако я хотел бы, чтобы вы, ребята, не ссорились из-за портрета. Лучше бы ты отдал его мне, Бэзил. Этот глупый мальчишка не хочет иметь его на самом деле, а вот я хочу.

– Если ты не отдашь его мне, я тебе никогда этого не прощу, Бэзил! – воскликнул Дориан Грей. – И я не позволю называть себя глупым мальчишкой.

– Ты же знаешь, портрет твой, Дориан, я подарил его тебе еще до того, как написал.

– Кроме того, господин Грей, вы понимаете, что вели себя глупо, и не возражаете против напоминаний о вашем весьма юном возрасте.

– Сегодня утром мне казалось, что я безумно стар, лорд Генри.

– Ах, сегодня утром! Вы так много пережили с тех пор…

В дверь постучали, и вошел дворецкий. Он поставил поднос с чаем на маленький японский столик. Раздавался звон чашек и блюдец, старинный чайник все еще шипел. Дворецкий принес две тарелки из китайского фарфора, накрытые полукруглыми колпаками, тоже фарфоровыми. Дориан Грей подошел к столу и стал разливать чай. Двое мужчин лениво поплелись к столу и осмотрели то, что было под колпаками.

– Давайте сходим в театр сегодня вечером, – сказал лорд Генри. – Где-то должны показывать что-то интересное. Правда, я уже пообещал одному старому другу, что пойду вместе с ним на ужин к Уайту, но я могу написать ему телеграмму, что я заболел или что у меня появились другие планы. Думаю, благодаря своей неожиданной откровенности это станет прекрасным оправданием.

– Как же это надоедает, когда кто-то надевает на себя театральный костюм, – пробормотал Холлуорд. – И именно этот наряд выглядит ужасно.

– Ты прав, – мечтательно ответил лорд Генри. – Наряды девятнадцатого века просто отвратительны. Они такие тусклые, такие мрачные. Грех – это единственная яркая вещь, которая осталась в нашей жизни.

– Тебе не следует говорить такие вещи при Дориане, Гарри.

– В присутствии которого из Дорианов? Того, что наливает нам чай, или того, что на портрете?

– В присутствии обоих.

– Я бы с радостью сходил с вами в театр, лорд Генри, – сказал юноша.

– Тогда пойдемте. Ты пойдешь с нами, Бэзил, правда?

– Я не могу, честно. И еще не скоро буду иметь такую возможность. У меня много работы.

– Что же, в таком случае мы с вами пойдем вдвоем, мистер Грей.

– Я был бы этому очень рад.

Художник прикусил губу и подошел к портрету с чашкой в руке.

– Я останусь с настоящим Дорианом, – мрачно сказал он.

– Это настоящий Дориан? – воскликнул оригинал, приблизившись к портрету. – Я действительно именно такой?

– Да, это твоя точная копия.

– Это прекрасно, Бэзил!

– По крайней мере, на вид ты такой же. Но он никогда не изменится, – вздохнул Бэзил. – Это многое значит.

– Ну почему люди так помешаны на верности? – воскликнул лорд Генри. – Ведь даже в любви это просто вопрос физиологии. Наша воля никак на это не влияет. Молодые люди стремятся быть верными, но предают, старики хотят быть неверными, но не в состоянии, вот и все.

– Дориан, не ходи в театр сегодня вечером, – попросил Холлуорд. – Останься и поужинай со мной.

– Я не могу, Бэзил.

– Почему?

– Потому что я пообещал лорду Генри Уоттону пойти с ним.

– От того, что ты будешь сдерживать свои обещания, он не станет относиться к тебе лучше. На самом деле он всегда нарушает собственные обещания. Пожалуйста, не ходи.

Дориан Грей засмеялся и покачал головой.

– Умоляю тебя.

Юноша засомневался и посмотрел на лорда Генри, который наблюдал за ними из-за чайного столика с довольной улыбкой на устах.

– Я должен пойти, Бэзил, – ответил он.

– Что ж, – сказал Холлуорд, вернувшись к столику и поставив свою чашку на поднос. – Уже довольно поздно, а вам еще нужно собраться, поэтому лучше не теряйте времени. Пока, Гарри. Пока, Дориан. Приходи навестить меня в ближайшее время. Приходи завтра.

– Конечно.

– Ты не забудешь?

– Конечно нет, – заверил Дориан.

– И… Гарри!

– Что, Бэзил?

– Помни, о чем я просил тебя сегодня утром в саду.

– Я уже забыл об этом.

– Я тебе доверяю.

– Если бы я мог доверять себе, – засмеялся лорд Генри. – Пойдемте, мистер Грей, мой экипаж ждет на улице, я отвезу вас домой. Пока, Бэзил, это был очень интересный вечер.

Когда дверь за ними закрылась, художник бросился на диван, а его лицо исказилось от боли.

Глава 3

На следующий день в половине первого лорд Генри Уоттон направлялся от Керзон-стрит в Олбани, чтобы навестить дядю, лорда Фермора, добродушного, с несколько грубыми манерами старого холостяка, которого общество называло эгоистом, потому что не получало от него никакой конкретной пользы, а вот бомонд считал его щедрым, ведь он обеспечивал людей, способных его поразить. Его отец был послом в Мадриде во времена, когда Изабелла была еще юной, а о Приме[2] никто и понятия не имел, но уволился с дипломатической службы из прихоти и обиды на то, что ему не предложили должность посла в Париже – должность, которая, по его мнению, должна была принадлежать ему по праву рождения, лени, прекрасно написанных дипломатических писем и безграничной жажды наслаждений.

Его сын, который работал секретарем у отца, также подал в отставку, что на тот момент казалось глупостью. А унаследовав титул через несколько месяцев после этого, он с головой погрузился в изучение высочайшего искусства аристократов – абсолютного ничегонеделания. Он имел два больших дома, однако предпочитал жизнь в квартире, ведь там было меньше хлопот, а ел, как правило, в клубе. Он интересовался делами на своих угольных шахтах в центральных графствах, объясняя нездоровый интерес к промышленности тем, что джентльмен, который владеет углем, может позволить себе топить свой камин дровами. Что касается политических взглядов, он поддерживал консерваторов всегда, кроме тех времен, когда они были в правительстве. В эти периоды он поливал их грязью за то, что они – стая радикалов. Он был героем в глазах своего дворецкого, который мог на него накричать, и ужасом в глазах своей родни, на которую он сам срывался. Он мог родиться только в Англии, хотя и говорил, что страна катится к черту. У него были устаревшие принципы и целая куча предубеждений.

Войдя в комнату, лорд Генри увидел, как его дядя в охотничьем жакете сидит с сигарой в зубах и грозно бормочет что-то в ответ на очередную публикацию «Таймс».

– О Гарри, – сказал пожилой джентльмен, – что привело тебя ко мне в такую рань? Я думал, что такой денди, как ты, встает не раньше двух и до пяти не выходит.

– Только любовь к своей семье, дядя Джордж, уверяю вас. Мне от вас кое-что нужно.

– Я так понимаю – деньги, – сказал лорд Фермор, скосив взгляд. – Ну что же, садись и расскажи, что к чему. Сейчас молодые люди считают, что деньги – это самое главное в жизни.

– Действительно, – согласился лорд Генри, поправляя пуговицу на своем жакете, – а с годами они убеждаются в этом. Но мне нужны не деньги. Деньги нужны тем, кто выплачивает свои долги, дядя Джордж, а я этим не занимаюсь. Кредит – это богатство младшего сына, он позволяет жить на широкую ногу. Кроме того, я имею дело с торговцами с Дартмура, поэтому они меня никогда не беспокоят. Мне нужна информация, но не какая-то полезная. Мне нужна бесполезная информация.

– Что ж, я могу рассказать тебе все, что написано в Синей книге[3], Гарри, хотя в последнее время там пишут много глупостей. Когда я работал дипломатом, дела с этим были намного лучше. Но я слышал, что сейчас дипломатов зачисляют на службу по результатам экзаменов. Чего же еще ожидать? Экзамены, сэр, это полнейшее очковтирательство от начала и до конца. Если человек джентльмен, он знает вполне достаточно, а если он не джентльмен, то его знания все равно не принесут ничего хорошего.

– В Синей книге не пишут о мистере Дориане Грее, дядя Джордж, – вяло сказал лорд Генри.

– Мистер Дориан Грей? А кто это? – спросил лорд Фермор, хмуря седые косматые брови.

– Я пришел как раз для того, чтобы об этом узнать, дядя Джордж. Точнее, я знаю, кто он. Он внук последнего лорда Келсо. Фамилия его матери была Девере, леди Маргарет Девере. Расскажите мне о его матери. Какой она была? За кого вышла замуж? В свое время вы знали практически всех, поэтому могли быть знакомы и с ней. Меня сейчас очень заинтересовал мистер Грей. Я только недавно с ним познакомился.

– Внук Келсо! – повторил пожилой джентльмен. – Внук Келсо!.. Конечно… Мы были близко знакомы с его матерью. Кажется, я даже присутствовал на ее крестинах. Маргарет Девере была необычайно красива. Мужчины просто взбесились, когда она сбежала с практически голым и босым мальчишкой, он был никто – младший офицер в пехотном полку или что-то вроде того. Действительно, я помню все, как будто это было вчера. Бедняга погиб на дуэли в Спа всего через несколько месяцев после свадьбы. Об этом ходили отвратительные слухи. Поговаривали, что Келсо подослал какого-то жуликоватого авантюриста, какого-то бельгийского грубияна, заплатил ему, чтобы тот публично оскорбил его зятя, а тот свернул парню шею, как птенцу. Это дело замалчивали, однако Келсо с тех пор обедал в одиночестве. Мне рассказывали, что он забрал дочь к себе, но она так и не заговорила с ним больше. Да, это очень темная история. Менее чем через год девушка тоже умерла. Так что, после нее остался сын, правда? Я уже и забыл об этом. Что он за парень? Если он похож на мать, то должен вырасти симпатичным.

– Он очень красив, – подтвердил лорд Генри.

– Надеюсь, он попадет в хорошие руки, – продолжил старик. – Скорее всего, его ждет приличное наследство, если только Келсо поступил с ним по совести. У его матери тоже были деньги. От ее деда ей досталось имение Селби. Ее дед ненавидел Келсо. Называл его скупердяем. Таким он и был. Однажды он приехал в Мадрид, когда еще я там был. К сожалению, мне было стыдно за него. Королева расспрашивала меня об английском дворянине, который всегда спорил с погонщиками о цене за проезд. Это стало целой историей. Я целый месяц не решался появиться при дворе. Надеюсь, он поступил с внуком лучше, чем обходился с теми беднягами.

– Даже не знаю, – ответил лорд Генри. – Думаю, с ним все будет в порядке. Он еще несовершеннолетний. Я знаю, что он владеет поместьем. Он рассказывал мне. А… его мать была красавицей?

– Маргарет Девере была одной из самых прекрасных женщин, которых я встречал за свою жизнь, Гарри. Я так и не смог понять, что побудило ее к тому поступку. Она могла выйти замуж за любого. Карлингтон был от нее без ума. Но, как и все женщины в той семье, она была романтичной. Мужчины были так себе, но женщины были блестящие! Карлингтон стоял перед ней на коленях. Он сам мне рассказывал. А она смеялась над ним, хотя в то время все девушки в Лондоне были влюблены в него. Кстати, Гарри, насчет безрассудных браков, что это за глупости мне рассказал твой отец, якобы Дартмур хочет жениться на американке? Неужели англичанки для него недостаточно хороши?

– Сейчас модно жениться на американках, дядя Джордж.

– Я буду защищать английских женщин перед всем миром, Гарри, – сказал лорд Фермор, ударив кулаком по столу.

– Сейчас ставят на американок.

– Говорят, они недолговечны, – пробормотал его дядя.

– Длинные дистанции истощают их, однако они созданы для бега с препятствиями. Они схватывают все на лету. У Дартмура нет шансов на спасение.

– А кто ее родня? – буркнул пожилой джентльмен. – У нее вообще есть родня?

Лорд Генри покачал головой.

– Американки так же умело скрывают своих родителей, как англичанки – свое прошлое, – сказал он, поднимаясь, чтобы уйти.

– Может, они торгуют свининой?

– Я на это надеюсь, дядя Джордж, ради Дартмурового же блага. Говорят, что торговля свининой – это второе по прибыльности занятие в Америке, после политики.

– Она хороша собой?

– Ведет себя так, будто она красавица. Большинство американок так себя ведут. В этом секрет их обаяния.

– Почему бы этим американкам не оставаться на родине? Они всегда рассказывают, что там настоящий рай для женщин.

– Так и есть. Именно поэтому они, как Ева, так безумно стремятся убежать оттуда, – произнес лорд Генри. – До свидания, дядя Джордж, я опоздаю на обед, если задержусь еще на минуту. Спасибо, что рассказали то, что меня интересовало. Я люблю знать как можно больше о моих новых друзьях и как можно меньше о старых.

– Где ты будешь обедать, Гарри?

– У тети Агаты. Я приглашен вместе с мистером Дорианом Греем. Он ее последний протеже.

– Хм! Гарри, передай своей тете Агате, чтобы она больше не надоедала мне своей благотворительностью. Почему-то эта старуха решила, что мне больше нечем заняться, кроме как выписывать чеки, чтобы оплатить дурацкие благотворительные затеи.

– Хорошо, дядя Джордж, я передам, но это не поможет. Благотворители теряют всю свою человечность. В этом заключается их отличительная черта.

Пожилой джентльмен одобрительно хмыкнул и позвал слугу. Лорд Генри вышел на Берлингтон-стрит и свернул в сторону Беркли-сквер.

Итак, такова была история происхождения Дориана Грея. Короткий рассказ взволновал его, ведь он нашел в нем странную, почти современную романтику. Прекрасная женщина, которая рискнула всем ради безумной страсти. Несколько недель безудержного счастья, оборванные преступлением и ужасной изменой. Месяцы молчаливой агонии, а затем – рожденное в муках дитя. После того как смерть отобрала у него мать, мальчик остался наедине со старым тираном, который не знал любви. И все же это был интересный фон. Он подчеркивал каждую черту лица, делал его еще более совершенным. За спиной всего прекрасного, что существует в нашем мире, стоит трагедия. Мир должен выстрадать цветение малейшего цветка…

Какой же он был волшебный вчера за ужином, когда сидел напротив него в клубе, с огнем в глазах и открытым от робкой радости ртом. Красное пламя свечей подчеркивало удивление на его лице. Разговор с ним напоминал игру на изящной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение и движение смычка… Было что-то увлекательное в том, чтобы так влиять на его разум. Это не было похоже ни на какое другое занятие. Создавать отображения собственной души и на мгновение внушать ее другому, слышать эхо собственных взглядов, к которым добавилась музыка чужой юности и страсти, накладывать собственный темперамент на чужой так, будто это легкая нотка чужих духов. Все это дарило настоящую радость, возможно, наиболее всеобъемлющую радость из тех, что остались нам в наш ограниченный и пошлый век – век, в котором господствуют телесные утехи и общие цели…

Кроме того, он имел сказочный типаж, этот парень, которого он по странной воле случая встретил у Бэзила в мастерской, или же с него в любой момент можно было слепить сказочный типаж. В нем жили чистота, грация мальчика и красота, сравнимая с той, которую хранили для нас скульптуры Древней Греции. С ним можно было сделать все, что угодно. Из него можно было вылепить игрушку или титана. Как же жаль, что такой красоте суждено увянуть!..

А Бэзил? Как же интересно за ним наблюдать с точки зрения психологии! Новая манера в искусстве, свежий взгляд на жизнь, которые ему странным образом подсказало одно только присутствие того, кто не имеет об этом ни малейшего представления. Молчаливый дух, который жил в темном лесу и оставался незамеченным, гуляя в чистом поле, вдруг проявил себя, будто дриада без страха, ведь его душе, которая ждала ее, открылось видение прекрасных вещей. Благодаря этому видению формы и очертания простых вещей превращаются в символы, как будто они были очертаниями и формами чего-то другого и более совершенного, чью тень они превратили в реальность. Как же все это было необычно!

Он вспоминал подобные примеры из истории. Разве это не Платон был художником мысли, который впервые об этом задумался? Разве это был не Буонарроти, кто описал это в цветных сонетах на мраморе? Но это странно наблюдать в нашем веке… Да, он попытается стать для Дориана Грея тем, чем он, сам того не ведая, стал для художника, который создал его замечательный портрет. Он постарается установить над ним контроль, в конце концов, он уже прошел половину пути. Он присвоит себе этот удивительный дух. Было что-то захватывающее в этом ребенке любви и смерти.

Вдруг он остановился и посмотрел на дома.

Он заметил, что уже немного прошел мимо дома своей тети, и развернулся назад, слегка улыбнувшись. Когда он вошел в мрачного вида прихожую, дворецкий сказал, что все уже ушли обедать. Он отдал шляпу и трость слуге и вошел в столовую.

– Ты, как всегда, опоздал, Гарри, – встретила его тетушка, укоризненно качая головой.

Он пробормотал что-то в свое оправдание и, заняв свободное место рядом с ней, начал рассматривать присутствующих. Дориан скромно поклонился ему с противоположного края стола. На его щеках появился радостный румянец. Напротив сидела графиня Харли, бесконечно добрая леди, с прекрасным характером, за который ее обожали знакомые, и с характерными пропорциями, которые современники назвали бы ожирением, если бы речь шла не о графине. Справа от нее сидел сэр Томас Бердон, радикальный парламентарий, который на людях следовал за своим лидером, а в личной жизни – за лучшими поварами, за обедом сидя с консерваторами, а мыслями оставаясь с либералами, согласно общеизвестному мудрому правилу. Место слева от нее занял мистер Эрскин Тредли, пожилой джентльмен, который владел значительным запасом шарма и культуры, однако обзавелся плохой привычкой молчать. Однажды он объяснил леди Агате, что сказал все, что хотел, еще до того как ему исполнилось тридцать. По соседству с ним сидела миссис Ванделер, одна из лучших подруг его тетки, – святейшая из женщин, но одетая так безвкусно и крикливо, что больше напоминала молитвенник в плохом переплете. К счастью, с другой стороны от нее сидел лорд Фодель, крайне эрудированный, но посредственный человек, такой же скучный, как и отчет министра в палате общин. Она разговаривала с ним с упорством, которое представляло собой, как он сам когда-то признал, страшную ошибку, которой не может избежать ни один порядочный человек.

– Мы как раз говорим о бедняге Дартмуре, лорд Генри, – сказала графиня, кивнув ему с противоположной стороны стола. – Как считаете, он действительно собирается жениться на этой очаровательной молодой особе?

– Я считаю, что она уже сделала ему предложение.

– Это ужасно! – воскликнула леди Агата. – Кто-то обязательно должен вмешаться.

– Я узнал из очень надежных источников, что ее отец торгует какими-то безделушками в Америке, – надменно сказал сэр Томас Бердон.

– Мой дядя уже решил, что он торгует свининой, сэр Томас.

– Безделушками! Какими еще безделушками? – спросила графиня, вскинув руки вверх, чтобы подчеркнуть собственное удивление.

– Американские романы, – ответил лорд Генри, принимаясь за куропатку.

Графиня выглядела растерянной.

– Дорогая, не обращайте на него внимания, – прошептала леди Агата. – Он никогда не говорит то, что думает.

– Когда открыли Америку, – сказал радикал и начал приводить какие монотонные факты. Как и каждый, кто пытается исчерпать тему для разговора, он исчерпал внимание слушателей. Графиня вздохнула и воспользовалась своим правом вмешаться в монолог.

– Лучше бы ее и не открывали! – воскликнула она. – Теперь наши девушки не имеют ни единого шанса! Это очень несправедливо.

– Возможно, в конце концов, Америку так и не открыли, – сказал мистер Эрскин, – я скорее сказал бы, что ее просто нашли.

– Эх, а я имела возможность пообщаться с людьми оттуда, – вяло ответила графиня. – Должна признаться, что большинство из них очень хорошие. А еще они прекрасно одеваются. Им всю одежду привозят из Парижа. Хотела бы я себе такое позволить…

– Говорят, что, когда порядочные американцы умирают, их души улетают в Париж, – хохотнул сэр Томас, который и сам владел огромным количеством устаревшей одежды.

– Действительно! А куда же попадают души плохих американцев после смерти? – поинтересовалась графиня.

– В Америку, – пробормотал лорд Генри.

Сэр Томас нахмурился.

– Боюсь, ваш племянник предвзято относится к этой величественной стране, – обратился он к леди Агате. – Я объездил ее всю с лучшими проводниками. Уверяю вас, это было крайне поучительно.

– Мы действительно должны увидеть Чикаго, чтобы чему-то научиться? – жалобно спросил мистер Эрскин. – Я абсолютно не настроен на такое путешествие.

Сэр Томас махнул рукой.

– Мистер Эрскин Тредли собрал весь мир на своих полках. А мы, практичные люди, больше любим видеть вещи, чем читать о них. Американцы – очень интересный народ. Они вполне рассудительны. Думаю, это их отличительная черта. Именно так, мистер Эрскин, вполне рассудительный народ. Уверяю вас, они не делают никаких глупостей.

– Как же это ужасно! – воскликнул лорд Генри. – Я могу стерпеть грубую силу, однако грубая рассудительность крайне невыносима. Есть в этом что-то несправедливое. Она превосходит интеллект.

– Я не понимаю вас, лорд Генри, – сказал сэр Томас, багровея.

– А я понимаю, – с улыбкой отозвался мистер Эрскин.

– Каждый парадокс хорош по-своему… – продолжил баронет.

– Разве это парадокс? – спросил мистер Эрскин. – Я так не думаю. Хотя, может, и так. В конце концов, за парадоксами кроется истина. Чтобы понять реальность, нам следует посмотреть, как она идет по тонкому канату. Только когда она выкручивается, что тот акробат, можно ее познать.

– Господи, – сказала леди Агата, – о чем эти мужчины только не спорят! Уверена, мне никогда не понять, что вы там говорите. Кстати, Гарри, я на тебя сердита. Зачем ты отговариваешь нашего милого мистера Грея работать со мной в Ист-Энде? Уверяю вас, его присутствие будет просто бесценным. Там хотели, чтобы он сыграл.

– Я просто хочу, чтобы он играл для меня, – с улыбкой сказал лорд Генри, он посмотрел через стол и поймал радостный взгляд в ответ.

– Они же такие несчастные там в Уайтчепеле, – продолжила леди Агата.

– Я способен сочувствовать всему, кроме страданий, – сказал лорд Генри, пожав плечами. – Я не могу им сочувствовать. Это слишком некрасиво, слишком ужасно, слишком огорчает. Есть нечто в высшей степени нездоровое в сочувствии к страданиям. Сочувствовать надо красоте, ярким краскам и радостям жизни. Чем меньше говорить о болячках, тем лучше.

– Однако Ист-Энд остается очень важной проблемой, – отметил сэр Томас, мрачно кивнув.

– Вы правы, – ответил юный лорд. – Это проблема рабства, а мы пытаемся решить ее, развлекая рабов.

Политик с интересом посмотрел на него.

– Что же вы предлагаете изменить? – спросил он.

Лорд Генри рассмеялся.

– Я не хочу менять в Англии ничего, кроме погоды, – ответил он. – Мне вполне достаточно философского созерцания. Однако, поскольку девятнадцатый век обанкротился, потратив все свои соболезнования, я бы предложил обратиться к науке, чтобы она исправила положение. Преимущество эмоций заключается в том, что они ведут нас в заблуждение, а ценность науки в том, что она не эмоциональна.

– Но мы несем такую огромную ответственность, – скромно вмешалась миссис Ванделер.

– Действительно огромную, – поддержала ее леди Агата.

Лорд Генри посмотрел на мистера Эрскина.

– Человечество слишком серьезно себя воспринимает. Это его величайший грех. Если бы пещерные люди умели смеяться, все сложилось бы совершенно иначе.

– Вы меня утешили, – прощебетала графиня. – Раньше, когда я посещала вашу тетю, я чувствовала вину за то, что вовсе не интересуюсь делами в Ист-Энде. Отныне я смогу смотреть ей в глаза и не краснеть.

– Иногда даже полезно немного покраснеть, – отметил лорд Генри.

– Только в молодости, – ответила она. – Когда краснеет такая старуха, как я, это очень плохой знак. Ах! Лорд Генри, я хочу, чтобы вы рассказали мне, как снова стать молодой.

Он на мгновение задумался.

– Вы можете вспомнить страшную ошибку, которую вы совершили в молодости, графиня? – спросил он, не сводя с нее глаз.

– Боюсь, их было немало, – ответила она.

– Тогда совершите их все снова, – сказал он серьезно. – Чтобы вернуться в собственную молодость, достаточно просто повторить собственные глупости.

– Какая восхитительная теория! – не удержалась от восторга графиня. – Я должна испытать ее на практике.

– Опасная теория, – процедил сквозь зубы сэр Томас.

Леди Агата лишь кивнула, не в состоянии справиться со своим удивлением. Мистер Эрскин слушал.

– Да, – продолжил лорд Генри, – это один из самых удивительных секретов жизни. Сейчас большинство людей умирают под тяжестью здравого смысла, и слишком поздно понимают, что единственные вещи, о которых они никогда не будут жалеть, – это их ошибки.

За столом раздался громкий смех.

Лорд Генри играл идеей и получал от этого все больше удовольствия. Он подбрасывал ее в воздух и сразу ловил. Он давал ей бежать и снова ловил. Разрисовывал ее во все цвета радуги и отпускал лететь на крыльях парадокса. Пока он продолжал говорить, восхваление глупостей превращалось в философию, которая, в свою очередь, превратилась в юную девушку, танцевавшую, что вакханка, на холмах жизни и смеявшуюся над Силеном за его трезвость. Факты разбегались от нее, как испуганные лесные звери. Своими босыми ногами она топтала пресс, на котором сидел премудрый Омар, пока виноградный сок не омыл ее ноги и не пролился розовой пеной.