Часть 1

Отец Сергий. Владыка, ты работал врачом и после пострига. Насколько при необходимости каждый пастырь должен быть не только духовником, но и сиделкой, и врачом у постели больного, умирающего?

Митрополит Антоний. Что бы ни думал священник о своей роли, ему эта роль как бы предписана и навязана жизнью, потому что если он пастырь, то есть реально заботится о тех людях, которых Бог ему поручил, то его непременно будут призывать, когда возник какой-то кризис, будь то болезнь, будь то наступающая смерть кого-нибудь в семье. И болезнь – один из самых серьезных кризисов, потому что она ставит человека перед лицом целого ряда положений, о которых здоровый большей частью не думает. Во-первых, болезнь ему ясно говорит о том, что он смертный. Я говорю не о преходящей простуде, но когда человек заболевает сколько-нибудь серьезно, то – справедливо или нет – вкрадывается мысль: значит, я над собой не имею власти, я не могу помешать болезни мною овладеть; значит, я не смогу, если она мною овладеет до конца, избежать смерти… Это первый вопрос, который, может быть, не так ярко формулируется, но что-то такое проникает в сознание человека.

О. С. То есть он не только нуждается тогда в пастыре, но и особенно открыт?

М. А. Он особо открыт, если пастырь сумеет ему помочь эти переживания высказать. Если пастырь к нему подойдет и будет говорить: Вот, вы сейчас заболели, вы должны понять, что за болезнью, может быть, смерть идет… – то, конечно, человек замыкается. У меня был опыт в этом отношении.

Во время войны в нашей части был католический священник, который считал, что всякий раненый солдат или офицер может умереть в любую минуту, и единственная его, как пастыря, задача, – раненого отысповедовать и причастить: раз он причащен, пусть умирает себе спокойно… Он приходил к каждому раненому, становился у ног постели и долго на него смотрел. Через некоторое время этот несчастный начинал ерзать, тревожиться: «А в чем дело, почему вы на меня так смотрите?» – «Ты же ранен; ты смотрел свою температуру?» – «Да». – «Плохая она». – «Доктора говорят, что это естественно…» – «Доктора всегда так говорят, чтобы успокоить больного. Ты же знаешь, что можно и от небольшой раны умереть, если она загноится…» И так он продолжал разговор, пока не загонял несчастного раненого в угол; исповедовал, причащал – и уходил, говоря мне (тогда – врачу): теперь ваше дело, я все свое сделал… Конечно, если священник будет так подходить к несчастному больному, то он его только напугает, тот закроется. И слишком часто, когда священник навещает больного, это рассматривают как предостережение: быть может, смерть у порога.

Но если священник имеет опыт болезни, либо потому что сам болел, либо потому что сумел видеть тех людей, которые болеют вокруг него (видеть – не так просто, это не зависит от того, что у тебя глаза есть; надо уметь посмотреть), то и тогда есть целая – ну, не наука, а искусство. Наши отношения с людьми должны быть таковы, чтобы наш приход в дом воспринимался просто и с радостью. Это означает, что пастырское попечение о больных должно начинаться, когда люди здоровы, начинаться с установления простых, дружеских отношений.

Для того, чтобы так, душевно подойти к человеку, нужно громадное внутреннее целомудрие, нужно быть в состоянии посмотреть на человека как на икону, на живую икону, к которой ты подходишь с глубоким уважением, с благоговением, и по отношению к которой ты будешь действовать, как действовал бы в храме по отношению к писаной иконе. То есть – молитвенно, благоговейно, чутко, смиренно, трепетно и прислушиваясь изо всех сил к тому, что в человеке есть, что он может сам сказать; но и к тому, что Дух Святой в нем совершает. Внутреннее молчание священника, его способность встречать человека на какой-то глубине очень важна, потому что болезнь – это момент изумительной встречи с человеком.

О. С. Интересно, что ты говоришь о молчании. Значит, вопрос не только в слове, не только во внешнем подходе, но во внутреннем отношении к человеку, которое может поддержать и озарить больного. Отношение – самое главное?

М. А. Самое главное – отношение и твое присутствие, так, чтобы больной не чувствовал, что ты только ждешь момента, когда сможешь уйти по другим делам.

Мне вспоминается один случай. Я одно время работал в психиатрической клинике; один больной провел там шесть месяцев и ни разу ни слова не ответил ни врачу, ни сестрам, ни приходившим родным. Я, припомнив беседу с одним психиатром, попросил начальника отделения дать мне возможность с ним сидеть. Я с ним сиживал три, четыре, пять, шесть часов подряд без единого слова, – я просто сидел, и он сидел. После десяти дней или двух недель он вдруг ко мне обратился и сказал: «Зачем вы все эти дни и часы со мной сидите, в чем дело?.». И с этого началось его выздоровление, благодаря тому, что он смог с кем-то заговорить. Это психопатологический случай. Не все мы – патологические случаи в таком же смысле, но все мы замкнуты в себе. У каждого из нас есть сердцевина, которую мы боимся открыть другому человеку. А вместе с тем, если мы не откроемся (я не говорю о тех глубинах, куда только Бог имеет право заглянуть), если человек не приоткроет тех глубин, где происходит внутренняя борьба между светом и тьмой, между жизнью и смертью, между добром и злом, то твое священническое присутствие с точки зрения его болезни никакой пользы не принесет.

У меня есть близкий пример тому, правда, еще из моей врачебной работы. Помнится, на войне, во время первых боев, привели одиннадцать раненых солдат. Это был мой первый контакт с людьми прямо с поля битвы. На их лицах еще был ужас, страх. Я подумал: я должен как можно скорее сделать для них – для каждого – что могу, чтобы следующий не ждал слишком долго… Я работал как можно быстрее и отправлял их в больничную палату. Потом пошел туда и обнаружил, что я ни одного из них не могу узнать: ведь я смотрел на их раны – на грудь, на ноги, на живот, на плечи, а на лица не смотрел, никто из них не был ранен в лицо. И они все оставались в состоянии шока, потому что они его не изжили. Когда была приведена следующая группа раненых, я, наученный первым опытом, решил, работая руками, с ними разговаривать (можно сделать руками очень многое, пока говоришь и смотришь на человека). Я каждому смотрел в лицо и задавал вопросы; потом, глядя, конечно, на свои руки и на его раны, делал то, что надо. Я спрашивал: Как тебя зовут? где тебя ранило? очень ли было страшно?.. – вопросы незатейливые, но такие, чтобы раненый успел за то время, пока я им занимаюсь, вылить свой страх, вылить свой ужас. И когда я потом посетил палату, во-первых, я всех раненых узнавал в лицо, и во-вторых, обнаружил, что шок у них прошел, потому что за наш короткий разговор они успели вылить свои чувства.

О. С. Все, что ты говоришь, указывает на другой темп жизни. У постели больного нельзя так действовать, как в обычной жизни, – не на все вопросы надо отвечать, надо говорить не с такой быстротой, не на все ожидать ответа… Надо очень осторожно и мудро и смиренно подходить к такому человеку...

М. А. Я совершенно уверен в этом. Инициатива в каком-то отношении должна идти от больного, а не от тебя. Ты должен быть настолько углубленно-молчалив и открыт, чтобы больной мог в любую минуту с тобой заговорить. Важнее всего, больше всего помогает (и научиться этому трудно) способность сесть и пребыть тут, в полном покое. Это подразумевает две вещи. С одной стороны, это надо делать так, чтобы тот, о ком вы заботитесь, сознавал, что вы пришли на неограниченное время, вы не спешите, вы совершенно присутствуете. Ведь вы прекрасно знаете, как выглядит посещение, если человек присаживается, и по его лицу явно, что у него десять минут времени, и он ждет, чтобы они прошли, и он мог бы сказать: «Ну, мне пора!» Так часто мы озираемся вокруг, смотрим по сторонам, и тот человек, которого мы будто бы пришли навестить, чувствует, что на самом деле мы вовсе не с ним. Физически – да, мы тут, но мысли наши разбегаются, мы думаем о предыдущем или о следующем пациенте, или о чем-то, что мы должны были или собирались сделать. Если вы кого-то посещаете, пусть ему будет совершенно ясно, что все время, каким вы располагаете – пусть пять минут – принадлежит ему совершенно безраздельно, что в эти пять или сколько-то минут ваши мысли не будут заняты ничем другим, что нет на свете человека более значительного для вас, чем тот, с кем вы находитесь.

И кроме того, умейте молчать. Пусть болтовня отступит, даст место глубокому, собранному, полному подлинной человеческой заботливости молчанию. Молчанию научиться нелегко. Сядьте, возьмите больного за руку и скажите спокойно: Я рад побыть с тобой… И замолчите, будьте с ним, не воздвигайте между вами целый мир незначительных слов или поверхностных эмоций. Пусть ваше посещение будет ему в радость, пусть он знает, что и для вас быть с ним – радость. И вы обнаружите то, что я не раз обнаруживал за последние 30–40 лет: в какой-то момент люди становятся способными говорить, – говорить серьезно, говорить глубинно, произносить то немногое, что сказать стоит. И вы обнаружите нечто еще более поразительное: что вы и сами способны говорить именно так.

О. С. Тут нужно большое терпение и большое смирение!..

М. А. Видишь ли, у меня нет ни терпения, ни смирения, но у меня есть усидчивость. Я думаю, что если у священника хватит просто честности сказать: я ничего не могу сделать, кроме того чтобы прийти, сесть и ждать, что будет – и то будет на пользу. Нет ничего более разрушительного для душевного состояния человека, как священник, который придет, сядет и смотрит на часы. Может быть, вы спешите, может быть, вам надо попасть еще куда-то, но тот, с кем вы сидите, должен чувствовать, что все то время, которое вы проведете с ним, вы думаете только и исключительно о нем. Следует научиться видеть человека и слышать его. И в течение всего разговора воспринимать не только слова, но и выражение глаз, лица и голоса. Мы, может быть, услышим очень мужественные слова, произнесенные со страхом в голосе. И мы должны быть в состоянии ответить на страх или на невысказанный вопрос, скрытый за словами, а не только на произнесенные слова. Смотря по тому, каковы отношения с данным человеком, можно действовать по-разному. Если вы близко знакомы, можно сказать: «Нет, будь правдив, не притворяйся. Давай говорить прямо: ты боишься – в чем дело?» Если вы знакомы не так близко или если отношения не так глубоки, следует найти способ дать человеку понять, что мы понимаем его состояние, не раня его. У нас должно быть мужество и такт, которые позволят больному заговорить о своих страхах, потому что одна из самых тяжелых вещей для него – это лежать, замкнувшись в свое одиночество, которое создается тем, что он не решается высказаться. Многие, думая, что смертельно больны, боятся задать вопрос, потому что страшатся ответа. И первое посещение больного может стать началом правдивых отношений.

Еще один момент отношений с больным (это затрагивает не столько священника, сколько все окружение человека, очень широко) – это обычай навещать больных. Для больного такие посещения могут быть большим благодеянием, но могут оказаться сущим бедствием. Я знаю, Евангелие учит нас, что посещать больных – добродетельно. Но я знаю также, что применять евангельские советы и заповеди следует с большой рассудительностью, руководствуясь любовью; и очень часто любовь, которую мы вкладываем в свое посещение больного, можно было бы выразить куда как лучше, предоставив ему возможность побыть в покое. Мне случалось болеть, и чтобы не стать жертвой милосердия друзей, я вешал на дверь записку, которая многих задела; она гласила: Вот случай из жизни святого Арсения Великого. Одна знатная женщина добралась из Константинополя в пустыню, чтобы посетить его, и сказала: Отче, дай мне заповедь, которую я бы выполняла всю жизнь! Арсений ответил: Вот тебе заповедь; и помни, что ты обещалась никогда не нарушить ее: когда услышишь, что Арсений в одном месте, сразу удались в другое…

Кроме того, что порой именно любовь должна нас удержать от посещения тех, кто прекрасно и счастливо мог бы обойтись без наших утомительных, расслабляющих визитов, очень часто посетитель мог бы содействовать поправке больного, помогая ему быть собранным, серьезным, полностью владеть той силой жизни, которая в нем есть, помогая не быть рассеянным, опустошенным, не разбрасываться. Вы сами знаете, как опустошительны некоторые разговоры, как нас истощают некоторые посетители. Вот чему, я думаю, должны научиться и молодые, и немолодые священники, вот чему следует учить врачей, сестер, родственников: одна из вещей, которая может погубить встречу или посещение больного, – это пустая болтовня, пустословие, потому что болтовней, словно ширмой, часто пользуется человек, чтобы защититься от необходимости быть серьезным, высказать свою тревогу, быть правдивым и истинным. Постоянное суесловие открывает этому большие возможности, и пациент становится все менее реальным, он все меньше в состоянии справиться с жизнью, с болезнью, с собственным выздоровлением.

О. С. Как научиться этому трудному делу молодому священнику, еще не обогащенному ни жизненным, ни пастырским опытом?

М. А. Надо стать, как музыкальная струна, которая сама не издаст звука, но как только к ней прикоснется палец человека, она начинает звучать, – петь или плакать. Этому должен научиться всякий человек, на этом основаны все человеческие отношения. Если врач так относится к больному, если священник так относится к пасомому – больному или не больному – то создаются совершенно новые отношения.

О. С. Мы столько говорим о встрече священнослужителя с больным и еще ни слова не сказали о таинствах. Это, наверное, удивит того священнослужителя, который как-то готовился к тому, чтобы быть требоисполнителем?

М. А. Я думаю, что одна из задач священника – сделать больного восприимчивым к таинству. Таинство не является магическим способом исцелить или очистить человека. Конечно, в таинстве есть объективная сила, объективная реальность, но человек может ее получить и схоронить. Отец Георгий Флоровский мне как-то сказал, что когда мы крестим ребенка, мы словно вкладываем зернышко в глубины той почвы, которую он представляет. Но если оно не будет взращено, оно может так лежать до конца жизни. И больной не обязательно открыт. Я больше скажу: часто больной замыкается, потому что боится (знаешь, существует множество нелепых предрассудков), что если ты ему предложишь причаститься, это значит, что ты в нем видишь умирающего.

Кажется, митрополит Платон (Левшин) написал, что не лишение таинств, а презрение к таинствам отнимает у человека благодать. С другой стороны, помнится, святой Иустин Философ говорит, что достаточно было бы причаститься один раз в жизни, потому что, как говорит апостол Павел, «дары… Божии неотъемлемы» (Рим. 11:29). Но нам приходится возвращаться к таинствам, потому что мы теряем в своих глубинах то, что там лежит, словно клад. И если нет возможности получить таинство, приобщиться к тем или другим таинствам, то мы можем, как Феофан Затворник говорит, в себя углубиться и приобщиться тому, что нам уже дано, что в нас уже лежит, как драгоценный плод.

Поэтому не надо «пугать» человека: «Вот, я тебя причащу, потому что – кто знает – может быть, ты сегодня ночью умрешь…» (ведь это так воспринимается больным человеком), а надо его успокоить и постепенно довести до его сознания, как было бы замечательно для него, чтобы все его духовные силы собрались воедино вокруг таинства причащения, – причем не безусловно, а как результат очищения совести.

Мне сейчас вспомнилась одна женщина, которую я напутствовал сорок лет тому назад. Она умирала и просила ее причастить. Я сказал, что она должна исповедоваться. Она исповедалась, и в конце я ее спросил: «А скажите, не остается ли у вас на кого-нибудь злоба? есть ли кто-нибудь, кого вы не можете простить?» Она ответила: «Да. Я всем прощаю, всех люблю, но своему зятю я не прощу ни в этом мире, ни в будущем!» Я сказал: «В таком случае я вам ни разрешительной молитвы не дам, ни причащения». – «Как же я умру не причащенной? я погибну!.». – Я ответил: «Да! Но вы уже погибли – от своих слов…» – «Я не могу так сразу простить…» – «Ну, тогда уходите из этой жизни непрощенной. Я сейчас уйду, вернусь через два часа. У вас впереди эти два часа для того, чтобы примириться – или не примириться. И просите Бога, чтобы за эти два часа вы не умерли». Я вернулся через два часа, и она мне сказала: «Знаете, когда вы ушли, я поняла, что со мной делается. Я вызвала зятя, он пришел, мы примирились». Я ей дал разрешительную молитву и причащение.

Но нельзя рассчитывать, что причащение тебя исцелит автоматически. Мы знаем из собственной жизни: мы все, не «люди» вообще, а мы все причащаемся – и разве можно сказать, что мы делаемся святыми? Мы ведь недостаточно изменяемся…

И таинство елеосвящения не направлено специально на исцеление тела. Если посмотреть на подготовку, видно, что человек должен сначала принести исповедь за всю жизнь. А исповедь всей жизни не означает, что вы принесете список всего, что случилось за прошедшие 60 лет; это означает, что вы проделаете целый путь, расчистите все, что было недолжного. Из молитв на елеосвящении ясно, что мы ожидаем исцеления души, которое, даст Бог, перельется и принесет исцеление и телу. Я думаю, что неверно прибегать к таинству елеосвящения с единственной целью – получить телесное здравие; это не некое «клерикальное лечение», это – подлинное проявление пастырского попечения. В процессе подготовки человека, помогая ему обрести вновь цельность, целостность души и духа, мы, может быть, обнаружим, что он сможет сказать: я чувствую себя настолько преображенным, что мне уже не важно, жив я или умру, получу ли физическое исцеление или нет…

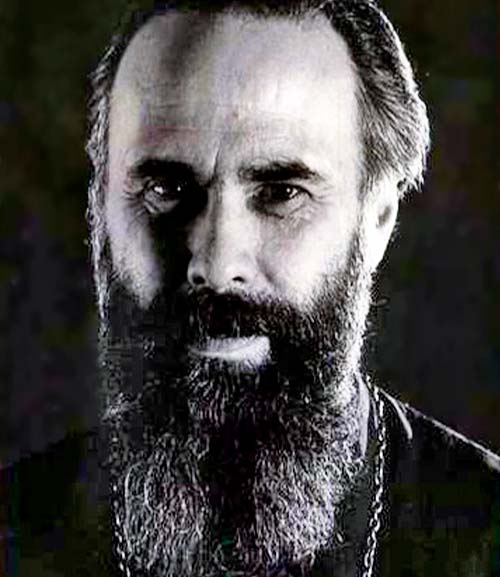

Читать подробнее: Антоний, митрополит Сурожский. Пастырь у постели больного / Жизнь. Болезнь. Смерть

Комментировать