В. Псково-Печерский монастырь

Печерский монастырь основан в 70-х годах XV в. Первым основателем его был препод. Иона (ок. 1470 г.); в 1472 г. явилась здесь икона Успения Богоматери, а в 1473 г. освящена первая пещерная церковь, ископанная препод. Ионою. Вскоре устроена была и деревянная церковь на горе. Первая каменная церковь Благовещенская устроена при игумене Корнилии в 1541 г. Весь монастырь в XVI в. вырос и окреп. Средства монастыря получались от доброхотных пожертвований, в числе которых известны денежные и вещевые вклады царя Иоанна Васильевича Грозного, именитых древних родов – Романовых, Оболенских, Долгоруковых, Гагариных, Годуновых, Шереметевых и др.; также – воевод, дворян, дьяков и детей боярских. В настоящее время это – первоклассный монастырь, на Лифляндской границе в 43 верстах от Пскова. Число сохранившихся здесь древностей очень значительно: по-видимому, это наиболее цельное и ценное из всех археологических собраний Псковской епархии. Большая часть предметов старины относится к XVI–XVII вв.; небольшая часть к XVIII в. Со стороны их основного характера и назначения, все они разделяются на две группы: большую группу составляют предметы церковного назначения: кресты напрестольные и наперсные, евхаристические и другие сосуды, церковные одежды, плащаницы и т.п.; меньшую – предметы домашнего быта: дорожный столовый прибор царя Ивана Грозного, ковши, кружки, чарки, братины, кубки, золотые серьги, по преданию, царицы Анастасии Романовны, золотой перстень ее же, охотничьи принадлежности: пороховница, нюрембергская труба, кошелек царя Иоанна Грозного и др. На таблице XII представлена смешанная группа предметов различного назначены: кресты напрестольные (1–2), потиры (3–7), дарохранительница (8), водосвятные чаши (9–10), блюдо (11), ладонница (12) и серебряный горшок (13). Важнейшие из них для ясности выделены в особые группы, помещенные на следующих двух таблицах (XIII–XIV), а потому – с них и начнем наш обзор.

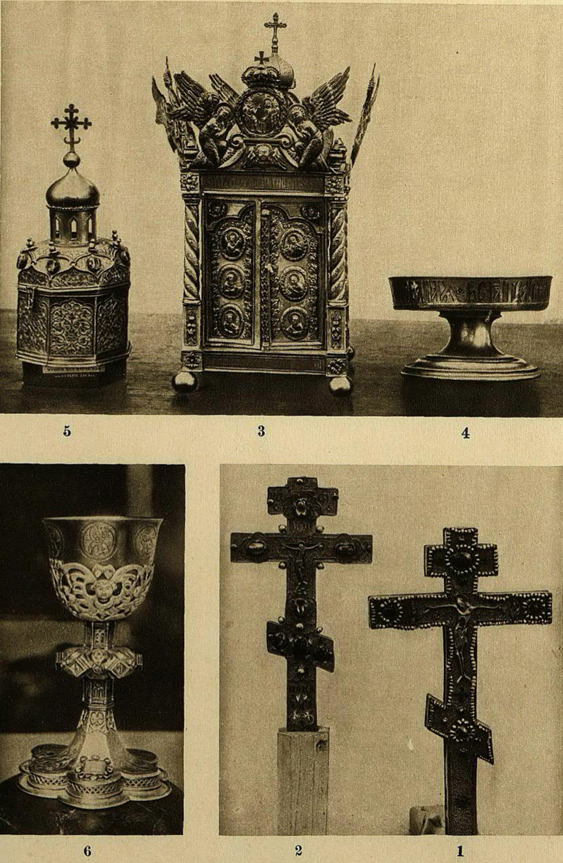

Табл. XII. Ризница Псково-Печерского монастыря; смешанная группа

Потиры, кресты и другие предметы церковной утвари.

1. Золотой потир (табл. XIII, 1), высотою 0,22 м.; украшен драгоценными камнями. На самой чаше нацировано изображение Деисиса в медальонах и чеканная надпись: «пийте от нея вси...» Внизу вырезана летопись: «лета 7189 году сии сосуды золотые в дом Пречистей Богородицы Псковский Печерский монастырь дал вкладу Борис Бутурлин, а прямое имя Иван зженою своею Татьяною по тесте своим Семене Алексеевиче Лихареве и по теще своей иноки схимницы Каптелины по их приказу ввечное поминовение».

2. Большой серебряный с позолотою потир (табл. XIII, 2); высота 0,27 м.; диаметр чаши 0,16 м. На нем нацированы погрудные изображения Деисиса, двух ангелов и семиконечного креста с Голгофой. По верхнему ребру надпись: «яко овча на заколение ведеся и яко агнец прямо стригущему безгласен и сице не от (верзает уст своих)». Яблоко украшено драгоценными камнями, среди которых расположена чеканная надпись»: «чаша Господня». Внизу – травы; поддон прорезной. На донышке надпись: «г фунта a зол……. фу е зол.». По преданию, потир этот пожертвован бывшим настоятелем Печерского монастыря архимандритом Игнатием в 1732–1745 гг.

3. Потир, переделанный из католической чаши (табл. XIII, 3); ножка старая, в середине утолщенная, украшенная цветными камнями, а верхушка сделана в России и украшена нацированным изображением Деисиса. Высота 0,17 м.; диаметр чаши 0,10 м. Внизу на цоколе латинская надпись готическими буквами, в которой читаются слова Sancta Maria. На донышке позднейшая надпись: «вес ii гривенки. В дом св. апостолов Петра и Павла на верхнем острове (Псковского озера?) дал Печерский келарь старец Макарий».

4–5. Еще два подобных потира (табл. XIII, 4 и табл. XIV, 6) с подобными же русскими изображениями Деисиса, а один из них (4) с латинскою надписью. Потиры эти также западного происхождения. Один из таких потиров того же самого типа, находится в Виленском кафедральном костеле20. Особенности этого типа: расширение потира вверху, при незначительной глубине, расширение ножки в середине и украшение ее, филигранные украшения по борту донышка и готические надписи. Первая из этих особенностей явилась еще в XIV веке, остальные в XV и XVI вв. В виду этого Печерские потиры этого типа следует отнести к концу XV или к началу XVI века.

Табл. XIII. Ризница Псково-Печерского монастыря. Потиры

6. Напрестольный золотой крест (табл. XIV, 1) – с мощами: Зосимы и Савватия, Ивана да Никиты, Иакова брата Божия перст Ивана Богослова, кость Феодора Тирона; в середине – мощи Ивана Златоуста. Украшен крест превосходной филигранью, эмалью, жемчугом и драгоценными камнями, в том числе 6 бледно-голубых сапфиров. Летопись: «в лета 7098-е (1590) июня сделан быть крест сий злат в дом Пречистыя Богородицы в Печерском Монастыре, повелением игумена Мелетия яже о Христе с братиею; весом со вставки 118 золотников с полузолотником».

7. Напрестольный серебряный крест (табл. XIV, 2), с филигранью; высота 0,33 м.; поперечник 0,18 м. Па нем распятие И. X. с предстоящими. Украшен драгоценными камнями: бирюзой, альмандином и жемчугами; Летопись уставная расположена по ребрам креста: «лета 7131 (1623) года совершися честный крест в Печерский монастырь Пресв. Богородицы по обещанию преосвященного Антония, архиепископа рязанскаго и муромскаго. Спаси Господи люди Своя и благослови достояние Твое победы благоверному царю нашему на сопротивныя даруя и свое сохраняя крестом Твоя люди.–Вознесыйся на крест волею тезо…..му нне граду Твоему, щедроты Твоя даждь Христе Боже, возвесели силою Своею благовернаго царя нашего победы дая ему на сопостаты пособие имуще Твое оружие миру непобедимую (победу)».

8. Напрестольный крест21 в серебряной оправе, мерою 0,30 м. х 0,16 м. На лицевой стороне чеканное изображение распятия И. X. с предстоящими; вверху И. Христос Еммануил. На обратной стороне запись о Св. мощах и летопись: «зделан бысть сей св. крест в лето 7138 (1630) в царство благочестиваго и христолюбиваго Государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всея Росии и благоверной и христолюбивой царици и великой княгине Евдокии Лукиановне и при благородных чад благовернаго царевича князя Алексея Михаиловича и благоверной царевны княжны Ирины Михаиловны и при благоверном Государе святейшем Патриархе Филарете Никитиче Московском и всея Росии и при архиепископе Иоасафе псковском и изборском повелением Печерскаго монастыря».

9. Наперсный четвероконечный крест из яшмы в серебряной позолоченной оправе. На оправе – надписи: с одной стороны – Ис. Хс. ника, а на другой – царь славы. На нижнем конце креста печать с надписью: «печать Mapьеи Лукини дочери». По-видимому, этот крест с печатью принадлежал женщине, имевшей какое–либо общественно–юридическое значение.

10. Серебряная дарохранительница (табл. XIV, 3) или Сион – в форме прямоугольной часовни с главкою, осеняемая металлическими фигурами ангелов. Высота 0,40 м., ширина 0,16 м. Дверки Сиона имеют вид царских врат с чеканными изображениями Благовещения и четырех Евангелистов в овальных медальонах, обрамленных чеканным орнаментом. В верхних углах дверей два херувима. По карнизу расположена надпись: «состроен сей Сион серебряной в пречестную обитель печерскую честнаго и славнаго ея успения 1721 года месяца августа в 15 день обещаемом Мирожскаго монастыря архимандрита Маркелла при бытности сея обители архимандрита Феодосия... Весом сей 6 фунтов 85 золотников. Внутри Cиoнa – три ящичка, каждый с двумя отделениями, для запасных даров. Стиль работы – западноевропейский. На донышке позднейшая помета: 6 фу 85 зол. Подобная дарохранительница, но богаче по убранству и больше по размерам, хотя и не древняя, находится в Псковском Троицком соборе.

11. Серебряная ладонница (табл. XIV, 5) в виде миниатюрной одноглавой церкви с пометою на донышке: фун 33 зол. Это едва ли не древний Иерусалим или Сион. Предположение это основывается на том, что если в Псково-Елеазаровском монастыре доселе удерживается в практике древний Иерусалим – обычай, заимствованный препод. Елеазаром, вероятно, с востока, то он по подражанию мог быть и в Псково-Печерском монастыре.22

12. В ризнице Печерского монастыря хранится редкий серебряный панагиар для возношения Богородичного хлеба (табл. XIV, 4). Он имеет вид чаши на довольно высоком постаменте. Внутри его находится изображение богоматери с Младенцем в недрах, а по борту его снаружи расположена чеканная надпись: «о Тебе радуется обрадованная вся тварь, Архангельский збор...» Редкую особенность его составляет высокий постамент. Из всех древних панагиаров нам известен только один Софийский панагиар в Новгород XV в. с высоким постаментом. Печерский панагиар относится к XVII веку. А что в данном случае мы имеем дело не с обыкновенным сосудом или блюдом без определенного назначения, а именно с панагиаром – это с очевидностью вытекает как из изображения Богоматери с Младенцем («хлеб животный»), так и из надписи, относящейся именно к Богоматери. Ясно, что сосуд этот предназначался для Богородичного хлеба или для чина панагии, совершавшегося в Печерском монастыре. Тоже подтверждается и сравнением его с другими однородными памятниками того же церковного назначения.

Табл. XIV. Ризница Псково-Печерского монастыря

13. Водосвятная серебряная чаша (табл. XII, 9); высота 0,28 м., диаметр 0,50. Внутри помещены изображения креста на Голгофе, с главою Адама и терновым венком, и двух херувимов. Надпись по борту снаружи: «спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое, победы благоверному царю нашему на супротивныя даруя и своя сохраняя крестом люди». Летопись: «Повелением великаго Государя Царя и великаго князя Михаила Федоровича всея Русии самодержца и его благоверной Царицы и великой княгини Евдокии Лукиановны и их благоверных чад зделана сия чара водоосвященная в Псковопечерский монастырь в церковь Пречистые Богородицы честнаго и славнаго ея успения лета 7149 майя 30 дня».

14. Другая серебряная водосвятная чаша (табл. XII, id); высота 0,18 м., диаметр 0,44 м., с позолотою и чеканными украшениями. Внизу на поддоне вырезана надпись: «1717 года майя в 30 день по указу великаго Господина Преосвященнаго Иосифа Митрополита псковскаго. и изборскаго построена сия чаша в Печерский монастырь исказеннаго серебра изразных статей подания православных христиан при архимандрите Феодосие и при казначее Иосифе ачша (чаша) с подоном весит 7 фунтов».

15. Серебряное блюдо, в диаметре 0,54 м., украшено чеканными фигурами (табл. XII, п). В середине чеканный семиконечный крест с Адамовою главою и возле него два ангела. Вокруг расположены 15 медальонных изображений, составляющая один большой Деисис, а именно: И. Христос – великий Архиерей в саккосе, омофоре и высокой митре, сходной с папскою тиарою, Богоматерь и Иоанн Предтеча – все они имеют лучистые сияния, вписанные в традиционные нимбы; далее: арх. Михаил и Гавриил, ап. Петр и Павел, Ев. Матфей, Марк, Лука и Иоанн, ап. Андрей, Филипп, Симон и Фома. Художественный стиль – западно-европейский, таковы же иконографические типы и некоторые иконографические детали, каковы лучистые нимбы.

16. Серебряный горшок (табл. XII, 13) с носком. Надпись: «человек суете уподобися, дние его яко сень преходят, богатство аще течет не прилагайте сердца, всяк человек всуе мятется сокровищует, а не весть кому соберет». На носке надпись: «дьяк Юрьи Сидоров». На дне: «Печер. пол ъ фун. без л зол.».

Шитье

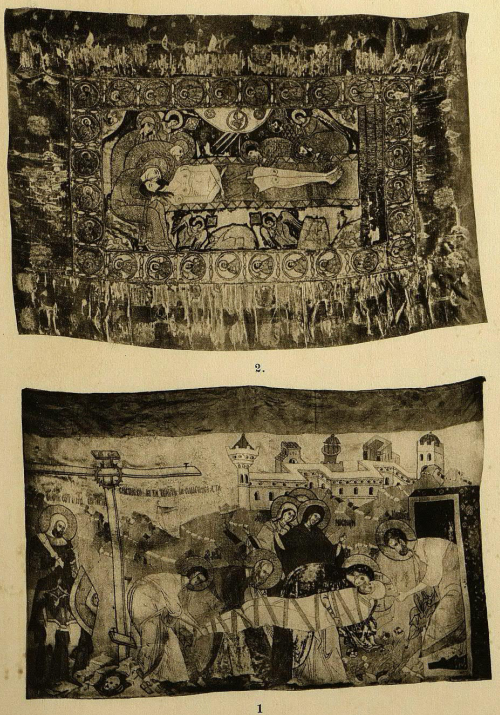

1. Плащаница (табл. XV, 1) вышитая, по преданию, Царицею Анастасиею Романовной23. Мера 1,14x1,80 м. В середин обычно Положение во гроб И. X. Сам гроб представлен в виде входа в пещеру, как в древних изображениях воскрешение Лазаря, но этот вход обработан в виде саркофага с наружными украшениями. Тело И. X. спеленуто в виде мумии Лазаря. Возле тела И. X. по обычаю Богоматерь и плачущие жены: одна из них с широкой жестикуляцией; тут же Иоанн Богослов, Иосиф и Никодим. С левой (от зрителя) стороны семиконечный крест с терновым венком и с ясными признаками линейной перспективы в его начертании; на кресте терновый венок выраженный довольно реально; под крестом скалистая Голгофа, а в ней пещера и череп Адама. Возле креста Лонгин Сотник с мечом и щитом, в нимбе. На заднем плане – город в виде крепостной стены с башнями. В стене ясно видны хорошо отработанные амбразуры окон. Обработка креста и Голгофы, жестикуляция одной из св. жен и распущенные волосы другой, обработка города и гроба И. X. – все это дает повод предполагать, что составитель рисунка для плащаницы был прогрессист знакомый с западно–европейской иконографией и относившийся свободно к древне–русским иконописным традициям. Все это, впрочем, не препятствует отнести эту плащаницу ко 2-й половине XVI в. Точных сведений о происхождении плащаницы нет, и местное предание об изготовлении ее Царицей Анастасией Романовной имеет характер гадательный; если несмотря на это С. И. Писарев все-таки относит ее к 1552 году, то, очевидно, это только потому, что 1552 год поставлен здесь в печатном описании Печерского монастыря24.

2. Плащаница (табл. XV, 2), вышитая золотом и серебром. Форма обычная, но размеры весьма значительные 1,20х1,77 м. В середине вышито Положение И. Христа во гроб; при этом находятся Богоматерь и две св. жены у главы И. X. Одна из св. жен с распущенными волосами. Вверху в небе, имеющем форму сегмента круга, Св. Дух и олицетворения солнца и луны; три луча идут с неба к телу И. X., тут же звезды. Два ангела с рипидами вверху и два возле пещеры внизу, у ног И. X. Иоанн Богослов и Иосиф. Вокруг расположены медальонные изображения святых, в числе которых нам удалось разобрать трех вселенских святителей: Василия Великого Григория Богослова и Иоанна Златоуста, апостолов Петра, Иакова, Фому и Симона, святителя – Леонтия Ростовскаго, московских свят. Петра, Алексея и Иону, новгородского apxиеп. Иоанна, Сергия Радонежского, Василия Блаженного, Александра Свирского, Димитрия Солунского, Параскеву Пятницу и Димитрия... От внешней надписи уцелели лишь следующие слова: «в лета 7106 месяца июля в 24 день... государя и великаго князя Бориса Феодоровича и его благоверной царицы и великой княгини Марии... при царевичах Феодоре... окончен сий воздух во обитель Пречистые Богородицы, Харитон Истома Осипович Безобразов». Из этой записи видно, что плащаница эта устроена не Борисом Годуновым, как обычно полагают, а X. И. О. Безобразовым25.

Табл. XV. Ризница Псково-Печерского монастыря. Плащаницы

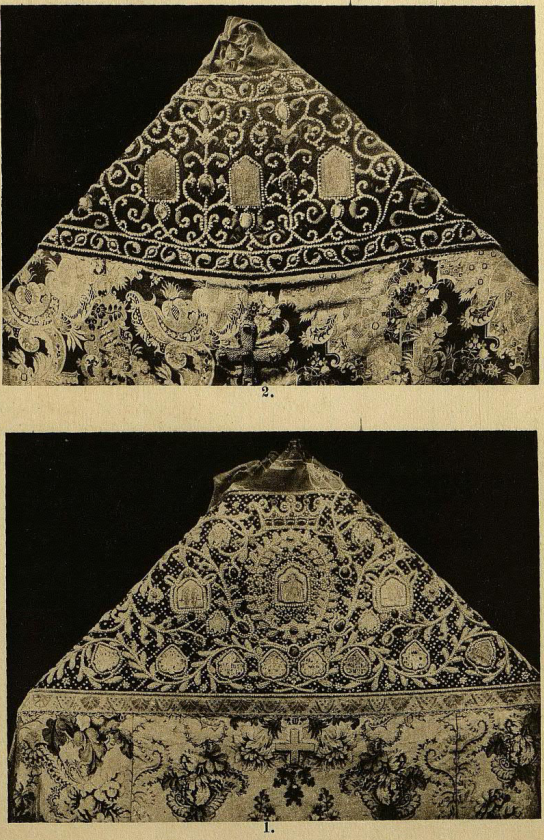

3. Фелонь (табл. XVI, 1) с оплечьем, украшенным драгоценными камнями, сапфирами, бирюзой, жемчугом, кораллами, эмалевыми дробницами. Вверху оплечья низана жемчугом и драгоценными камнями царская корона, на дробницах в виде сердца, расположена надпись: «лета 7183 (1675) месяца марта в первый день дал сии ризы бархатные золотные, оплечье низано я стольник Семен Алексеевич Лихарев по себе вкладу псковскаго Печерскаго монастыря в доме Пречистые Богородицы».

4. Фелонь (табл. XVI, 2) с бархатным оплечьем, низаным жемчугом, бирюзой, сердоликом и др. На передней стороне Деисис, в дробницах: И. Хр., Богоматерь, И. Предтеча и два архангела – Михаил и Гавриил; на задней стороне три дробницы с изображениями Св. ап. Петра и Павла и Св. Николая. Дробницы эти поставлены, неправильно. Фелонь XVII века.

Табл. XVI. Ризница Псково-Печерского монастыря. Фелони

Вклады в Печерский монастырь, не имеющие церковного характера

Вкладами этого рода, очень разнообразными по своему характеру и назначению, очень богат Печерский монастырь. Большая часть их помещена на наших таблицах XVII и XVIII. Если исключить из них две водосвятные чаши, одно блюдо с чеканными изображениями ангелов у креста и большого Деисиса, в состав которого входят погрудные фигуры И. Христа в папской тиаре, Богоматери, И. Предтечи и 10 апостолов, и два крестика, то все остальные предметы не имеющие прямого отношения к нашей специальной церковно–археологической задаче. Это преимущественно серебряная посуда: чарки, стаканы, кубки, кружки, братины, ковши, мисы, блюда, подсвечники – более 60 предметов. Некоторые из них имеют надписи нравоучительного характера, иные же надписи указывают на имена жертвователей. В виду этого они не были обследованы нами с достаточною полнотой, и мы ограничились лишь пересмотром некоторых из них. Отметим лишь те предметы, которые нам показались заслуживающими сравнительно большего внимания, имея в виду, что, быть может, настоящее издание их вызовет кого–либо из любителей старого серебра на подробное изучение их. Здесь, между прочим, находятся следующие предметы.

Табл. XVII. Ризница Псково-Печерского монастыря

Кружка серебряная; высота 0,20 м.; диаметр 0,18 м.; массивная ручка; ножки в виде пуговок круглых. На крышке герб иностранный и надписи: Deo dante nihil valet invidia; Deo non dante nihil valet labor. Anno 1682. На боку кружки в венке надпись: Sehe Franz von Mallern Catharina Schreij. На внутренней стороне крышки на вставной медали начеканено: Riga devicta victoria venit ab axelauru ubi Gustavi cinxit radiante capillos. Кружка эта считается даром Шведского короля Густава Адольфа.

Дорожный столовой прибор царя Ивана Васильевича Грозного: ложка, ножик и вилка. Черенки ножика и вилки серебряные ажурные.

Золотые, украшенные жемчугом, серьги царицы Анастасии Романовны.

Золотой перстень царицы Анастасии Романовны с надписью внутри: «перстень царицы и великие княгини Анастасии». Перстень украшен эмалью и бирюзой.

Табл. XVIII. Ризница Псково-Печерского монастыря

Красно-медная труба с надписью: Hanns Hipschman Nurmberg V. I (?) 4–5.

Кошелек царя Иоанна Грозного.

Пороховница с цепью.

Цепочка золотая кольчатая Иоанна Грозного для наперсного креста.

Мемориальная бляха золотая (?) в виде ромба с надписью: «Государева Ливонскаго походу. Лета 7086». Такая же бляха с надписью: «сей золотой крест (?) приложил царевич князь Иван Иванович своего Ливонскаго походу. Летопись: лета 7086».

Ковш серебряный (печерский); (вес) две гривенки без золотника. Летопись: «божиею милостью царь и Государь и великий князь Иван Васильевич всея Русии».

Три братины царя Ивана Васильевича Грозного с надписями: а) братина царя Государя Беликова князя Ивана Васильевича всея Руси (и) сына царевича князя Феодора; б) Божию милостию Царь и Государь великий князь Иван Васильевич всея Русии, в) Иоанн Божию милостию Государь всея Русии великий князь Володимерский и Московский, и Новгородский, и Тверской, и Псковский, Югорскый, Пермскый и болгарский и иных...

«Серебряная чаша князя Ивана Федоровича Меншово-Шеховсково» 68 зол.

Ковш с изображениями грифонов и медведя: «ковш князя Андрея Васильевича Большого кто из него пьет мысля Господарю добро дай Бог ему самому добро при славе при богатстве». 2 гривны 46 золотн.

Кокосовой сосуд в серебряной оправе с надписью по борту: братина князя Семена Никитича Гагарина.

Позолоченной сосуд с грузинскою надписью.

Серебряная кружка с крышкой, надпись: «совершенная любовь, яко злат сосуд из него пьющим, пившаго з веселием и любовью услади меня вовеки тоя не лиши».

Чарка, Никифора Силича Перетрутова: пейте из нея.

Ковш князя Ивана Юрьевича: кто знего пьет мысля Господарю добро дай Бог ему самому добро при славе... Царевича Ивана пол г гривны. На ручке резной герб города Пскова.

Чарка Павла Петровича Заболоцкого.

Упомянем наконец о печорском железном замке (табл. XXIII, 3) работы Левуши с надписью: «лета 7065 (1557) замышлением раба Божия Алексея Дмитриева, сына Тверитина положен замок Пречистой в Печеры. Мастер Леуша. Замок оригинальнаго замысла и необычайной прочности; он до сих пор, т. е. в продолжение 357 лет употребляется в дело!

* * *

Труды IX Археол. съезда в Вильно, т. II, табл. XXI, стр. 220.

№№ 8 и 9 нет в наших таблицах.

Ср. Н. В. Покровский, Древняя Софийская ризница в Новгороде 1913 г.

Ср. С. И. Писарева, Две плащаницы. «Светильник» 1913, № 3, стр. 19–22.

Первоклассный Псково-Печерский монастырь. Остров, 1893 г., стр. 103.

Надпись прочтена В. Н. Петриченко.