I. Директора и регенты

Степан Васильевич Смоленский

Степан Васильевич Смоленский – одна из наиболее значительных фигур в истории русской музыкальной культуры последней трети XIX – начала XX века. Заслуги Смоленского как ученого-медиевиста и педагога всегда признавались и высоко оценивались, однако, поскольку долгое время в тени находилась центральная сфера его интересов – духовно-музыкальная – и основные документы его архива – многотомные «Дневники», масштабные «Воспоминания», а также огромная переписка до наших дней остаются (за редкими и небольшими исключениями) неопубликованными, не осознаны истинный масштаб личности Смоленского и те основополагающие идеи, из которых вырастала его неутомимая повседневная деятельность на разных поприщах.

Главное место занимает здесь комплекс мыслей, которые можно объединить выражением «русская идея» (или, пользуясь словом Смоленского, – «исповедание»). В определенном смысле фигура Смоленского вполне сопоставима с фигурой другого пророка русской идеи в музыке – Владимира Васильевича Стасова, и недаром они, встретившись, очень хорошо поняли друг друга. Как и Стасов, Смоленский был европейски образованным человеком и обладал многогранным жизненным опытом. Но в отличие от Стасова, занимавшегося прежде всего «светским» искусством (хотя отнюдь не проходившего мимо вопросов искусства церковного и являвшегося одним из первопроходцев в данной области), для Смоленского центр интересов составляло его любимое духовно-певческое творчество, которое рассматривалось им как «однокоренное» с народной песнью и как чистое и глубокое выражение духовной жизни народа. В свободном и самобытном развитии этой жизни, не стесненном никакими официозными предписаниями, Смоленский видел основу будущего роста культуры. Такая позиция ясно выражена, например, в следующем фрагменте «Воспоминаний», где речь идет о московских любителях церковного пения из простонародья – завсегдатаях Успенского собора:

«В рассуждениях этих простых, но полных веры и силы людей я слышал не один раз очень могучие и не преувеличенные ноты, те самые, которые были слышны в пульсах движений именно народных, когда это движение вызывалось бессилием бывшей администрации и побеждало губившую было беду. <...> Именно эта сила, скрытая, огромная, не подозреваемая многими, вполне здоровая и независимая, снисходительно смотрящая на всю гниль и ложь нашей администрации, нашей культуры, – именно эта сила... поразила мой ум. <...> Тихие пульсы этой силы бьются у нас перед глазами. <...> Затрудняясь определить словами и даже приблизительно назвать эту силу, столь оживляющую и бодрящую народные способности, вырабатывающую в нем выносливость и долготерпение, могу ли я отрицать в ней то, что отрезвляет народ и спасает его в годины бедствий?»

Из такой позиции вытекали, помимо прочего, и трудные ситуации, в которые регулярно попадал Смоленский, не уступавший Стасову в горячности характера и в «громогласности», когда дело касалось принципиальных вопросов. Для чиновников синодального ведомства, контролировавших его деятельность в Синодальном училище, славянофил Смоленский был едва ли не смутьяном или, во всяком случае, опасным либералом: опасения вызывали и его гуманные педагогические приемы, и его стремление расширить кругозор учащихся и певчих Синодального хора исполнением шедевров западноевропейской музыки, чтением не предписанных программой книг, разносторонним профессиональным образованием, и его сопротивление абсурдным предписаниям сверху, исходящим как от светского, так и от духовного начальства. Человек глубоко верующий и глубоко православный, Смоленский имел совершенно трезвый взгляд на определенные аспекты жизни церкви синодального периода и не скрывал своего мнения. Результатом стала отставка от страстно любимого им дела. То же самое, в общем, произошло со Степаном Васильевичем в Петербурге, в Капелле, где он меньше соприкасался с церковными чиновниками, но зато должен был постоянно отбивать атаки придворного ведомства, высокопоставленных лиц и покровительствуемых ими недобросовестных регентов, певчих и т. д. По личным убеждениям Степан Васильевич был, если можно так выразиться, демократическим монархистом, понимавшим монархическую идею как солидаризирующую народную Россию и противостоящую бюрократии, стесняющей проявления народного разума. Не сладив с этой самой бюрократией, Смоленский принужден был уйти из Придворной капеллы так же внезапно, как из Синодального училища, оставив на полпути затеянные преобразования.

Но никакие препятствия не могли остановить Степана Васильевича: человек феноменальной трудоспособности, он работал до последнего дня жизни.

Смоленский-ученый стал одним из основоположников русской музыкальной медиевистики. Результатом его грандиозной по масштабу собирательской работы явилось создание Научно-музыкальной библиотеки певческих рукописей в Синодальном училище (об этом подробно рассказывается в публикуемых «Воспоминаниях»). Страстный археограф, Смоленский выступил организатором первой научно-музыкальной экспедиции на Афон. В петербургском Обществе любителей древней письменности он состоял председателем отдела разыскания и издания памятников певческого искусства.

Талантливый педагог и широко мысливший администратор, он очень много сделал для совершенствования системы подготовки регентов и учителей церковного пения. Так, уже в Казани Смоленский вырастил целую плеяду учеников, пользовавшихся его методом обучения пению по цифровой системе. Став директором Синодального училища, он, вместе с сотрудниками, поднял эту пребывавшую в небрежении школу для мальчиков-певчих до уровня высшего духовно-музыкального учебного заведения, выпускавшего блестящих педагогов и регентов. Очень большое значение имели последние замыслы Смоленского – открытие общедоступного Регентского училища в Петербурге и учреждение регентских съездов в Москве.

Профессор Московской консерватории, Смоленский более десяти лет возглавлял там кафедру истории церковного пения. Как публицист он выступал в «Русской музыкальной газете», «Московских ведомостях», журналах «Семья и школа», «Хоровое и регентское дело» и других изданиях.

Наконец, авторитет, которым пользовался Смоленский в широких музыкальных кругах, способствовал обращению многих художников и исследователей к древним пластам отечественной хоровой культуры. В 1890-х годах Смоленский стал вдохновителем так называемого Нового направления в русской духовной музыке: оно представлено широким кругом имен, среди которых достаточно упомянуть Рахманинова, Кастальского, Гречанинова, братьев Чесноковых, Никольского, Вик. Калинникова, Ипполитова-Иванова, К. Шведова, Голованова.

* * *

Степан Васильевич Смоленский родился 8 октября 1848 года в Казани. Его дед по материнской линии Степан Дмитриевич Колеров был профессором Петербургской духовной академии. Дядя, крестный отец и любимый наставник – Николай Иванович Ильминский, профессор Казанской духовной академии и университета, ученый-ориенталист, занимавшийся миссионерско-просветительской деятельностью в Поволжье. Отец, Василий Герасимович Смоленский, в течение пяти лет после рождения сына служил секретарем архиепископа Казанского Григория (Постникова), последователя и друга митрополита Московского Филарета. Казанский архиерей, большой ревнитель просвещения, в 1854 году добился перевода в местную духовную академию ценнейшей рукописной библиотеки Соловецкого монастыря и учредил для издания ее памятников журнал «Православный собеседник» – в нем Смоленский-сын впоследствии напечатал свои первые научные заметки. Позже Василий Герасимович служил секретарем по студенческим делам в Казанском университете.

Университет и академия задавали тон общественной жизни города. В. Г. Смоленский и Ильминский были душой профессорского кружка, в который входили крупные ученые разных специальностей. Наибольшее влияние оказал на юного Смоленского В. И. Григорович – «апостол славяноведения», совершивший путешествие в находившиеся тогда под властью Турции славянские земли и вывезший оттуда в Россию множество рукописей. Облик ученых-шестидесятников – «неисчерпаемых идеалистов» и «пламенных славянофилов» – заложил основы миропонимания Степана Васильевича: «Их крепчайшая вера в силу добра, правды, знания, свободы воспитала и меня, вырастила меня в самого неисправимого врага всякого зла, неправды, невежества и произвола» («Воспоминания», том I, л. 3).

С ученической скамьи Смоленского интересовало все связанное с русской историей, а также с музыкой и церковным пением. Мальчиком он по слуху подбирал на фортепиано мелодии шарманщиков, военных оркестров, слушал оперы в исполнении заезжих трупп. Сильное впечатление производили на него и народные песни. Искуснейший звонарь Покровской церкви посвятил его в тонкости своего дела (впоследствии Смоленский написал интереснейший очерк «О колокольном звоне в России» – РМГ, 1907, №№ 9–10). Не меньшим увлечением был церковный хор, в котором Смоленский пел с малых лет; в гимназии и университете он неизменно регентовал хором своих товарищей.

Серьезное музицирование началось со знакомства с Л. Ф. Львовым и его домашним квартетом. Смоленский обучался игре на скрипке, принимал участие в студенческих и других любительских ансамблях. По окончании юридического факультета Казанского университета в 1872 году последовала трех летняя служба в городском суде. Одновременно Смоленский начал заниматься с хором в только что открытой Ильминским Учительской русско-инородческой семинарии. В 1875 году он окончил историко-филологический факультет и затем полностью посвятил себя педагогике (кроме хорового пения, он вел в семинарии историю и географию).

К своим обязанностям регента Смоленский подошел серьезно и не раз ездил, чтобы набраться опыта, в Петербург, в Придворную певческую капеллу, а в 1884 году совершил поездку за границу для изучения методов преподавания в учительских семинариях Саксонии, Баварии и Богемии. В России того времени отсутствовала налаженная система обучения хоровому делу, и уже зимой 1875/76 года Смоленский выпустил литографированный вариант учебного руководства по теории музыки и начальной гармонии «Курс хорового церковного пения», впоследствии многократно переиздававшийся и ставший популярнейшим пособием для народных школ.

Деятельность Смоленского привлекла внимание Сергея Александровича Рачинского – крупнейшего русского педагога, создателя школ для крестьянских детей в Смоленской губернии. Придававший большое воспитательное значение церковному пению, Рачинский начал посылать своих учеников к Смоленскому. Последовавшее затем знакомство переросло в дружбу, и Рачинский стал на много лет советчиком и помощником Смоленского, используя при этом свою давнюю близость с обер-прокурором Св. Синода К. П. Победоносцевым. Тот, посетив в 1885 году казанскую семинарию Ильминского, пришел в восторг от пения хора Смоленского и пригласил Степана Васильевича принять участие в работах комиссии Синода по вопросам преподавания церковного пения в семинариях.

В 1876 году Смоленский познакомился с протоиереем Д. В. Разумовским, возглавлявшим кафедру истории церковного пения в Московской консерватории. Выслушав от патриарха музыкальной медиевистики упрек в неумении петь по крюкам, а, следовательно, в незнании исконно русского пения, Смоленский по возвращении в Казань пошел в учение к старообрядцам. Освоив древние нотации, он обратился к хранившимся в Казани Соловецким рукописям. Первым результатом стал выход в свет в 1885 году первой редакции фундаментального «Описания рукописей Соловецкой библиотеки». За ним последовало «Краткое описание рукописи древнего знаменного ирмолога, принадлежащего Воскресенскому «Новый Иерусалим» именуемому монастырю» (1887), и, наконец, было подготовлено к изданию уникальное теоретическое пособие XVII века «Азбука знаменного пения. Извещение о согласнейших пометах старца Александра Мезенца» с комментариями Смоленского (1888).

В 1887 году Смоленский совместно с Рачинским составил программу изучения знаменного пения для духовных учебных заведений. Однако при обсуждении данной темы авторы пришли к выводу, что одни программы не могут ничего изменить – нужен учебный центр, школа для подготовки учителей, способных радикально повлиять на церковно-певческое образование. Еще ранее Смоленскому предлагалось занять пост директора Московского Синодального училища в связи с реорганизацией последнего. Тогда Степан Васильевич отказался: по уставу положение директора оказывалось недостаточно самостоятельным, а кроме того не была закончена увлекавшая Смоленского работа над описанием соловецких рукописей.

В январе 1889 года вопрос о переезде в Москву был решен в положительном смысле, и тогда же Смоленский получил «из рук в руки» от умиравшего Разумовского консерваторскую кафедру. В июле 1889-го начался двенадцатилетний московский период жизни ученого и педагога – период, освещенный в публикуемой ниже главе.

Синодальное училище как школа-интернат для мальчиков виделось Смоленскому подобием двух знаменитых школ – казанской Учительской семинарии Ильминского и татевской крестьянской школы Рачинского. Опыт и направление деятельности Смоленского вскоре поставили его вровень с крупнейшими русскими педагогами православной ориентации. Для учеников Степан Васильевич был «отцом-директором». Уезжая домой на каникулы, мальчики писали ему о своих впечатлениях и занятиях, а впоследствии, уже закончив курс, обращались к нему со всеми вопросами и заботами. Смоленский немедленно отвечал на подобные письма, а потом тщательно сохранял их в своем архиве. Очень быстро Смоленскому удалось сплотить вокруг себя единомышленников из числа уже трудившихся в училище регентов и педагогов; впоследствии этот круг расширился приглашением В. С. Тютюнника, о. В. М. Металлова, А. В. Преображенского, ряда преподавателей из консерватории, а позже – талантливых выпускников самого училища.

В январе 1894 года Смоленский записал в «Дневнике», что на заседании педагогов-теоретиков «впервые высказался сполна об изменении... музыкальных программ в русском направлении» (I, л. 82). На самом деле работа над формированием училища как «рассадника будущих знатоков древнего церковного пения» началась с первых же дней пребывания Смоленского в училище, так же как совместная с регентом Василием Орловым деятельность по преобразованию в «русском направлении» репертуара Синодального хора. Постепенно обогащалась библиотека рукописей, которая к моменту отъезда Смоленского в Петербург насчитывала более тысячи экземпляров и над каталогизацией которой Степан Васильевич упорно трудился, привлекая к делу некоторых педагогов и старших учеников. Обо всем этом подробно рассказывается в публикуемых ниже воспоминаниях как самого Смоленского, так и его сотрудников.

В 1901 году, окидывая взглядом двенадцатилетнюю историю своей деятельности в Синодальном училище, Смоленский отразил ее в оригинальной схеме, где знак подъема – crescendo, – протянутый от 1889 года, упирается в кульминационные 1892–1897 годы, после чего следует знак спада – diminuendo – к 1900 году. В 1897 году был принят новый устав, по которому училище наконец получило необходимые гражданские права для своих педагогов и учащихся, а также новые программы. Именно в этот момент произошло острое столкновение Смоленского с чиновничьим миром, прежде всего с его непосредственным начальником князем А. А. Ширинским-Шихматовым и товарищем обер-прокурора В. К. Саблером. «Прекрасная пора в течение пяти-шести лет, которая значится между концом crescendo и началом diminuendo, была полна глубокого мира, самой сердечной дружбы и самой искренней энергичной работы и учеников, и преподавателей, и хора. Но судьбе было угодно наслать на это прекрасное дело такого недоумка и такого негодяя, которого самолюбие и самомнение не выносило около себя ничего не глядящего его глазами и ничего работающего самостоятельно», – констатировал Смоленский в одном частном письме7. Независимость воспитанного в заветах шестидесятничества Смоленского и до этого сталкивалась с ловкостью придворного карьериста, и покровительства Победоносцева, в конце концов, оказалось недостаточно (точнее, влияние могущественного некогда обер-прокурора в эти годы уже значительно ослабевало). Некоторое время Смоленский еще пытался вести училище прежним курсом, опираясь на поддержку педагогов и учеников, но в мае 1901 года он вынужден был уйти, выразив убеждение, что заложенные им основы не будут забыты и «то, что имеет здоровый корень, не погибнет».

И действительно, пережив кризис в пору директорства Орлова, училище вернулось к жизни по заветам Смоленского, причем и в самые трудные годы направление поддерживалось единомышленниками и учениками Степана Васильевича. Его идеи, его нравственный облик обладали огромной притягательной силой. Это очень хорошо выразил педагог училища, известный духовный композитор Дмитрий Аллеманов в письме к Смоленскому от 27 декабря 1901 года: «Вы так любите церковное пение, и именно древнерусское, с такой сердечностью доказываете его прелесть, что, кажется, если бы оно и выеденного яйца не стоило, и то его, слушая вас, можно полюбить. Вы подобны реформатору вообще, в высшей степени одушевленному идеалами своей религии. И немудрено, что эти люди, как и вы, заставляли верить их верою, смотреть их глазами. Великое чувство любовь. <...> Вы век церковного времени остановили»8.

В мае 1901 года Смоленский был назначен управляющим Придворной певческой капеллой в Петербурге и застал на новом месте ту же картину, что при первом знакомстве с Синодальным училищем: дисциплинарную и хозяйственную запущенность школы и хора, отчаянное невежество младших и неприязнь к реформам старших. И здесь нашелся свой Ширинский-Шихматов: им стал начальник Капеллы граф А. Д. Шереметев. Главное же, в Петербурге, в отличие от Москвы, идеи Смоленского не имели «природной почвы». 17 августа 1903 года он был вынужден подать прошение об отставке.

В течение следующих четырех лет Смоленский не преподавал. Он занимался научными изысканиями под эгидой Общества ревнителей русского исторического просвещения и Общества любителей древней письменности, совершил поездку на Афон, в Вену и Софию, читал лекции по истории церковного пения в Петербургском университете, собирал материалы для исследования раннего русского многоголосия, готовил к печати «Сравнительный текст догматиков в знаменных и нотных изложениях с XIV по XIX век» и теоретический трактат XVII века – «Мусикийскую грамматику Николая Дилецкого».

Однако спокойная жизнь ученого мало подходила Смоленскому, и в 1907 году он вернулся к «учительству», открыв в Петербурге Регентское училище для всех желающих приобрести данную профессию. При училище он устроил музыкальную школу и общедоступный хоровой класс, готовивший церковных певчих и служивший базой для практических занятий по дирижированию. По замыслу Степана Васильевича, со временем все это должно было вырасти в Академию хорового пения. Желающие учиться нашлись, гораздо хуже обстояло дело с «источниками финансирования».

Но Смоленский не сдавался. Включившись в работу по совершенствованию профессионального хорового обучения, он принял участие в создании журнала «Хоровое и регентское дело», стал одним из инициаторов I Регентского съезда в Москве летом 1908 года. На II съезде, состоявшемся в Москве в июне следующего года, он, несмотря на плохое самочувствие, читал лекции на регентских курсах. А потом отправился на пароходе по Волге в родную Казань и по дороге, в Васильсурске, был вынужден из-за болезни прекратить путешествие. 20 июля (2 августа), в день Ильи Пророка, Смоленский скончался. Он похоронен в Казани на Арском кладбище, рядом со своим любимым учителем и другом Н. И. Ильминским.

* * *

Архив Смоленского огромен, и его значение соответствует масштабу этой исключительной личности. Здесь представлено множество интереснейших, часто уникальных материалов по общественной и художественной жизни Казани, Москвы, Петербурга, провинциальных городов. В грандиозной по объему переписке Смоленского фигурируют сотни имен, в том числе титулованных особ, государственных деятелей, ученых, музыкантов. Глубокий, проницательный ум историка очевиден в оценках Смоленским людей и событий. Что же касается церковно-певческого искусства, то материалы архива Смоленского своей многогранностью в некоторой степени восполняют утраченные документы по истории Синодального училища, Придворной капеллы, Общества любителей древней письменности, дают дополнительные сведения к истории Московской консерватории.

Смоленский – несомненно, один из самых талантливых художников слова среди музыкантов, и часто ему удавалось выражать интереснейшие мысли слогом, поистине блестящим и вполне самобытным.

При всем том судьба сохранившейся части архива Смоленского отнюдь не благополучна.

Естественно, что все знакомившиеся с рукописями Степана Васильевича проявляли особый интерес к его «Дневникам» и «Воспоминаниям», однако до сих пор они не опубликованы и известны лишь немногим специалистам. Можно утверждать, что для истории русской музыкальной культуры и «Дневники» и «Воспоминания» Смоленского – редчайшие по ценности документы. Смоленский, как уже говорилось, был историком по призванию, хорошо понимал важность мемуаристики как летописи своего времени и потому вел записи не просто регулярно, но и весьма развернуто, насыщая их массой подробностей и деталей. При этом «Воспоминания», хотя и создавались на основе «Дневников», не тождественны им, представляя собой новую ступень в осмыслении автором пережитого.

Толчком к работе над «Воспоминаниями» стала кончина ближайшего друга Смоленского Сергея Александровича Рачинского. 11 июня 1902 года, на сороковой день, Смоленский писал сестре покойного: «До сих пор не могу еще в точности определить меру осиротелости и не могу понять меру моего чувства незаменимой душевной утраты, – чувствую лишь большой недостаток во многом, чувствую утрату поддержки, потерю совета, потерю общения с человеком далеко незаурядным по уму, по прочности своих суждений и совершенно безукоризненной чистоте своего склада, совершенно безупречной честности»9. 28 июля того же года появились первые страницы «Воспоминаний» – как замена бесед с другом в письмах. Последняя глава «Воспоминаний», «Придворная певческая капелла», доведена до 31 января 1903 года, то есть до времени, когда ничто еще не говорило о возможности скорого изгнания Смоленского из Капеллы (правда, предчувствия «проигрыша» уже возникали – о них упоминается в конце главы). 31 января 1903 года «Воспоминания» и «Дневники» хронологически сомкнулись (иначе говоря, последние страницы «Воспоминаний» написаны как дневник, по свежим следам событий). Далее Степан Васильевич «Воспоминаний» не продолжал, и последние годы его жизни освещаются только в «Дневниках».

Итак, «Воспоминания» были созданы в течение примерно шести месяцев, и притом четыре месяца были отданы разделу о Синодальном училище – самой трудной теме, отмеченной на полях тома словами «Девятый вал». Думая о возможном издании своих мемуаров, Степан Васильевич не раз брался за текст первых, казанских глав и правил его; что же касается разделов о Синодальном училище и Придворной капелле, то к ним Смоленский не прикасался – вероятно, слишком горько и обидно было вспоминать, как несправедливо его дважды отстранили от любимого дела. В 1904 году, перелистав эти главы, Смоленский оставил запись в самом конце второго тома рукописи: «Мне бросился в глаза также неспокойный, даже резкий, желчный оттенок описаний окружающего меня сверху. Поэтому я заключаю, что продолжение моих описаний преждевременно, так как может еще мною руководить в них чувство досады и трудности быть вполне беспристрастным. <...> Я охотно разбавил бы на многих страницах невольно сгустившиеся краски как вредящие точному значению событий и их последствий». Спокойствия относительно любимого детища – Синодального училища – Смоленский не обрел и позднее. Так, в 1906 году он записал там же: «Быв недавно в Москве, я не нашел, однако в себе силы побывать в Синодальном училище. Переданные мне сведения о нем были очень больны моему сердцу». Таким образом, глава, посвященная училищу, осталась «неразбавленной».

По завещанию Смоленского «Воспоминания» были переданы после его смерти исследовательнице церковного пения Софии Сергеевне Волковой. Степан Васильевич в течение ряда лет переписывался с ней и пересылал ей для отзыва первые главы «Воспоминаний». Рукопись передавалась Волковой на правах собственности с тем, чтобы та, если пожелает, передала «Воспоминания» в Казанскую учительскую семинарию. Однако Волкова решила издать «Воспоминания». Она позаботилась о снятии копии с казанских глав и отправила их Екатерине Степановне Ильминской в Казань, а в 1914 году отдала всю рукопись для ознакомления А. Н. Римскому-Корсакову, который открывал в Петрограде новый журнал «Музыкальный современник» (выходил с 1915 года). Однако до 1917-го публикация не была осуществлена, и тогда Волкова по просьбе Кастальского направила Римскому-Корсакову ряд депеш с требованием срочно вернуть рукопись в Москву. Тот в ответ предложил издать пока выдержки из седьмой главы, но Софья Сергеевна отказалась, предполагая, что выдержки эти, в угоду политической конъюнктуре революционного времени, будут касаться лишь «обличений Синода» и представят Смоленского «в неверном свете».

Кастальский настаивал на возвращении рукописи в Москву по договоренности с Б. В. Асафьевым: в 1917 году П. П. Сувчинский и Б. В. Асафьев планировали опубликовать «Воспоминания» полностью в основанном ими альманахе «Мелос»10. Однако и этот план не был осуществлен. В 1919 году А. В. Преображенский писал Волковой из Петрограда: «События лишили редакцию возможности сделать это, и когда настанут лучшие времена – сказать теперь трудно»11. Под событиями имелся в виду отъезд Сувчинского из России и прекращение ежегодника; рукопись «Воспоминаний» при этом оставалась у Асафьева.

Рукопись же «Дневников» до 1919 года хранилась у ближайшего многолетнего сотрудника Степана Васильевича по Синодальному училищу и Придворной капелле А. В. Преображенского, получившего ее по завещанию Смоленского и затем передавшего в архив (РГИА). Имеется письмо Сувчинского к Преображенскому, где речь идет о работе Преображенского над «Дневниками»12.

Вопрос о публикации «Воспоминаний» вновь возник в 1927 году, когда им занялась комиссия по изучению русской музыки при музыкальной секции Государственной академии художественных наук. С. С. Волковой и В. В. Яковлеву было поручено подготовить рукопись к печати. Из письма Волковой к Н. Ф. Финдейзену от 1 мая 1928 года ясно, что рукопись в это время по-прежнему находилась у Асафьева13. Очевидно, следствием продолжительного пребывания документа в Петербурге стало появление в Рукописном отделе РГБ машинописной копии «Воспоминаний» без последней главы. Поскольку копия находится в фонде многолетней сотрудницы отдела А. С. Ляпуновой, то можно предположить, что она была снята по инициативе Анастасии Сергеевны; в таком случае понятно отсутствие последней главы «Придворная капелла», где Смоленский весьма жестко отзывается об отце А. С. Ляпуновой – своем предшественнике на месте управляющего Капеллой Сергее Михайловиче Ляпунове (справедливости ради надо отметить, что Смоленский критикует деятельность Ляпунова-администратора и что как композитор Ляпунов был автором превосходных духовных сочинений).

В 1932 году София Сергеевна Волкова умерла, а «Воспоминания» неизвестным нам путем попали к новому хозяину – выпускнику Синодального училища, регенту Синодального хора, знаменитому дирижеру Николаю Семеновичу Голованову, в Музее-квартире которого хранятся и поныне. По неподтвержденным рассказам сотрудников клинского музея Чайковского, перед смертью Волкова, жившая неподалеку от Клина, передала рукопись в Дом-музей Чайковского; им тогда заведовал Н. Т. Жегин, друг Голованова, который тоже входил в общество друзей музея. Возможно, что таким образом «Воспоминания» директора Синодального училища попали к одному из самых блестящих выпускников этого учебного заведения. По другой, маловероятной, версии рукопись была приобретена Головановым в ленинградском букинистическом магазине в 1932 году (версия основана на том, что в этом магазине был приобретен хранящийся в головановском архиве альбом фотографий учеников Синодального училища 1901 года). Наконец, рукопись могла попасти к Голованову непосредственно от В. В. Яковлева.

Синодальный хор и училище церковного пения (июнь 1889–май1901)

Судьба снабдила меня тремя начальниками, имеющими одинаковые начальные буквы в своих именах и фамилиях, то есть А. и Ш. Таковы: Андрей Николаевич Шишков, затем – князь Алексей Александрович Ширинский-Шихматов и, наконец, граф Александр Дмитриевич Шереметев.

С первыми двоими я служил в Москве, с последним – в Петербурге. Из последующего, думаю, будет видно, что это за люди, каково было служить с ними и успевать делать свое дело, даже спасая его от не понимающих дела самодурных и самомненных начальников. Охотно признаю себя заранее виноватым в том, что я, невзирая на служебную дисциплину, вел дело совершенно самостоятельно (конечно, в пределах возможного) и давал моему начальству самые безжалостные сдачи на их выходки, стоя горой за дело и оберегая его от глупо-озорных воздействий.

Оправдательными документами ко всему последующему, до самого конца моих воспоминаний, будут служить четыре тома моих записок14, веденных иногда изо дня в день, иногда же под впечатлениями только что случившегося, записанного для памяти и точности относительно времени и мелких подробностей всякого рода. Понятно, что эти записки мною велись с возможным беспристрастием, так как иначе в них не было бы никакой достоверности и никакой ни для кого ценности. Я вел их нарочно в некоторых случаях с достаточною подробностью, так как понимал и состояние дела, попавшего в мои руки, и всего моего труда, моей доходившей до самозабвения работы. Работа моя от этого ее энергичного качества, может быть – и от посильного знания дела и моей достаточной опытности, приобретенной в школе Н. И. Ильминского, всегда спорилась как-то особенно легко и удачно. Но каждый раз, сколько их ни припоминаю, успех моего труда, даже не в главном, всегда кончался претыканиями с начальством, путавшимся не в свое дело и всячески ставившим на вид свою обиду в том, что успехи достигаются не им одним. Особенно был несносен в этом отношении князь Ширинский-Шихматов, которого для краткости буду означать Ш2. Никто во всю мою жизнь, даже «сумасшедший старик», по словам К. П. Победоносцева, то есть А. Н. Шишков, не испортил мне столько крови, не унес у меня столько здоровья, как вполне жалкий Ш2. Этот человек оскорбил меня до глубины души, отнял у меня любимое дело и едва-едва не погубил меня совсем. Все мои уступки этому мелочному и бессердечному человеку не повели ни к чему, и я с болью в сердце должен был бросить свое милое Синодальное училище и Синодальный хор совершенно оплеванным. К счастью, нашлись добрые люди, вступившиеся за меня, и правда взяла свое сполна.

Судьбе угодно было, чтобы в мое заведование попали два вполне сходные учреждения, разнящиеся между собою лишь в незначительных мелочах по своим задачам, но имеющие огромную разность между собою в их положениях и в денежных средствах. Синодальный хор и училище при нем были вполне сходны в 1889 году с тем, что я застал в Капелле в 1901-м, с тою только разницей, что насколько я был удручен, даже до состояния растерянности, от состояния Синодального училища, то настолько же я был вполне возмущен и взбешен неимоверно подлым, невероятно скверным и вполне, наиполнейше распущенным состоянием Придворной капеллы. Подробности, впрочем, полагаю, будут очевидны из следующих описаний, в которых я буду сколь возможно сдержан и беспристрастен.

Синодальное училище и хор я застал в виде двояком. Училище было совершенно расстроено как в учебном, так и в дисциплинарном отношении; хор был относительно слажен, пел довольно стройно и звучно, но в то же время был глубоко невежествен по незнанию элементов музыки и по репертуару и глубоко недисциплинирован по так называемому «халтурянию» (пение потихоньку в чужих хорах) и полному упадку поведения певчих. Бедность хора и училища была совершенно полная во всех без исключения отношениях. Благоустройства не было решительно ни в чем.

Вспомню прежде об училище. Синодальное училище до начала 1886 года было обыкновенным уездным духовным училищем, в котором учились через пятое в десятое малолетние певчие Синодального хора. Ученье все-таки хоть какое-нибудь да было, так как бывало немало учеников, которые хотели по окончании курса и по спадении с голоса продолжать ученье в семинарии. Средства, отпускавшиеся Синодом на содержание малолетних певчих, были просто нищенские. Хор дополнял их, нанимаясь петь по московским церквам на целые годы, равно на отдельные службы. Оттого, при конкуренции с частными хорами, особенно же с гремевшим тогда Чудовским хором, певшим много лучше под управлением учеников талантливейшего Багрецова, Синодальный хор измельчал до последней степени, сбивал цены и, наконец, дошел до того, что стал посылать на «казенные службы» (то есть в Успенский собор) самых плохих певцов, хороших же певчих администрация хора гоняла по церквам к ранним и поздним обедням, по свадьбам, похоронам, панихидам и пр. за самую ничтожную плату. Несмотря на то, что мальчикам чуть не ежедневно приходилось вставать чуть не в пять часов утра и петь по три, даже по четыре службы в день, делая по Москве огромные концы пешком, мальчики все-таки старались петь как можно более продолжительно, то есть не переставая участвовать при полнейшей потере голоса, ходя даже на службы «для счета», то есть когда вознаграждение выдавалось по числу певцов. Понятно, что такое ремесленное отношение к делу, постоянный расчет на деньги, постоянные чаепития в трактире вместе с большими певчими в промежутки между ранними и поздними обеднями, пение «на балах» после свадеб глупейших кантов, вроде «Слава браком сочетанным» и тому подобное, не могли не уронить уровня развития мальчиков до того же несчастнейшего положения, в котором находятся эти певчурки и сейчас в московских частных хорах. Попросту сказать, – это белые негры, которых эксплуатируют, которым почти совсем не платят, отделываясь от них грошами. В Синодальном хоре, разве только по высоте фирмы в сравнении с частными хорами, положение малышей было все-таки несколько зажиточнее и подчинено некоторому контролю. Добрый, однако, человек нашелся и тут в лице Ивана Дмитриевича Бердникова, бывшего инспектором Синодального хора 25 лет и заведшего при вопиющей бедности все же хоть какие- нибудь порядки, хоть какое-нибудь ученье. Вполне заслуженно, сколько мог я судить по рассказам стариков, портрет этого благодетеля и заступника за малышей украшает зал Синодального училища. Но по его, как говорили мне, мученической кончине15 дело попало в руки совершенно неумелого педагога Николая Феофановича Добровольского и быстро пошло к упадку, пока начальство не увидало, наконец, надобности удалить г. Добровольского16. Это удаление было задумано при самом преобразовании училища, когда мне в первый раз предложили место директора, от которого я наотрез отказался17.

Преобразование Синодального училища было вызвано желанием улучшить пение в Успенском соборе и совершенно переустроить самое училище, превратив его в рассадник будущих знатоков древнего церковного пения и место образования для регентов и учителей пения в духовно-учебных заведениях. Для первой цели были возвышены оклады певчих и совершенно прекращены (то есть на бумаге) заработки Синодального хора на стороне; для второй цели, как это ни странно, училище прежде всего было лишено прав (в этом бесправном состоянии оно, по вине санкт-петербургских канцелярий, пробыло 13 лет) и преобразовано без всяких программ, только на бумаге. Понятно, что порядки под шумок и потихоньку от начальства остались прежние, и по совершенной неопределенности дела, по бездарности г. Добровольского училище быстро покатилось вниз по наклонной плоскости. Нового ничего не было вложено в старое, бездарное содержание. Бывшие заработки все же сократились, и к непорядкам прибавилось недовольство настоящим и полнейшее непонимание возможности лучшего будущего, даже и самих задач в этом будущем18. В таком состоянии полного разложения я застал Синодальное училище в июле 1889 года. Состояние это я, не бывший до того времени начальником и мало видевший разные учебные заведения, невольно приравнял к привычным мне порядкам Казанской учительской семинарии, к которым я привык давно и твердо. Существенным улучшением Синодального училища по его преобразовании было только расширение его помещений, так как из дома училища была удалена квартира прокурора Московской Св. Синода конторы и в училище нашлись хоть комнаты для классов. Во всем остальном, внешнем, это состояние было просто невозможно. В училище были какие-то совершенно невиданной системы столы для учеников, шатавшиеся и легко опрокидывавшиеся, не было вообще в достаточном количестве ни мебели, ни белья, ни учебных пособий, ни хоровых нот, ни инструментов, ни библиотек, ни даже сносной одежды... Нечистота была совершенно невероятная. Достаточно сказать, что училище не ремонтировалось даже побелкой потолков лет 8–9 в спальнях, даже в больнице, а ремонт бывшей квартиры прокурора, не ремонтировавшейся и при нем много лет, так и не был произведен при переходе в нее училища. Достаточно сказать, что весь нижний этаж училища был занят переплетчиком, шляпником, сапожником и весьма откровенною модною мастерской «М-те Caroline», а на дворе стояло длинное здание старых служб, брошенных за опасностью входа в них, причем одним из первых услышанных мною отказов на ходатайство о сломке этого здания, хотя бы ради безопасности и очистки места, было приказание «подоприте как-нибудь».

Дисциплины учеников не было совершенно, так как воспитатель Никольский ничего не мог поделать один без помощи директора, а помощник воспитателя Гиляров прямо ничего не делал. Господствовали и держали свою дисциплину крепкие кулаки всяких «солистов», старших мальчиков, спавших с голоса, и зуботычины регента Орлова, не стеснявшегося бить учеников даже в Успенском соборе. Ругань учеников, так сказать, висела в воздухе этого несчастного училища; малыши-страстотерпцы ходили в синяках, чистили старшим и «солистам» сапоги, отрекались из-за их угроз от воскресных порций пирога, платили старшим подати из так называемых «чаевых денег» (то есть дававшихся старостами церквей синодальным певчим «на чай») при дележе этих денег, и [старшие] совершали над этими детьми даже преступные неистовства. Куренье, карты, пьянство этих «солистов» и «старших» были открыты и заведомо известны. Тайные пороки были написаны на лицах многих 16–17-летних разбойников.

Но все это, по сущей совести, было все-таки много слабее и много менее бесстыже и безнадежно, чем то, что я с ужасом вспоминаю при первом знакомстве с Придворной капеллою.

Я застал Синодальное училище в учебном отношении еще на прежнем его положении, то есть с четырьмя классами, и пятый класс образовался уже при мне, после моего поверочного экзамена, приведшего меня в недоумение. Ученики этого пятого класса были мною выбраны в количестве только четырех, конечно, наилучших между теми, которые в возрасте пятнадцати лет не знали таблицу умножения, «писали корову через а» – по характерному заявлению мне воспитателя Никольского. Этого уже примера достаточно, чтобы судить о степени процветания научного образования в Синодальном училище. В пятом классе по общему плану преподавания в училище должен быть первый курс гармонии, а лучший ученик Алексей Петров отказался мне сыграть на скрипке гамму А dur, ссылаясь на незнание «диезов и бемолей» на скрипке...

Алексей Алексеевич Петров, кончивший курс в 1893 году первым в первом курсе, записанный на «Золотую доску» училища, ныне состоит экономом Придворной капеллы, куда я взял его немедленно по моем прибытии, так как он заявил о себе с этой стороны как знающий, умный и расторопный человек. Он превосходно учился в училище, и с его именем связан следующий рассказ19:

«...Седьмого [марта 1893 года] у нас на занятиях детского оркестра были Чайковский, Танеев, Направник и Прибик. Конечно, оркестр играл отлично. Чайковский захотел посмотреть работы учеников, и когда случайно подвернувшийся С. И. Танеев вспомнил, что ребята пели ему письменные ответы по контрапункту с листа, то Чайковский так заинтересовался этим, что вместе с Танеевым и Направником просил пропеть фугу Петрова Алексея (VIII класс). Фуга эта была одна из случайно выбранных из тетради А. Петрова. Чайковский, просматривая ее, спросил Петрова с обычною своею нервозностью: «Покажите мне работы, просмотренные преподавателем; тут нет никаких отметок». – «Отметок нет, – ответил Петров, – потому что ошибок нет, а балл С. И. Танеева есть в самом конце». Там действительно была отметка: «Пять с плюсом. С. Т.» Ребята (по два альта и дисканта и по два спавших с голоса – quasi tenori е bassi) тут же были вызваны из оркестра и, к немалому изумлению всех, сразу и без малейших ошибок пропели всю фугу, чем заслужили самые восторженные рукоплескания гостей. Я был удовлетворен вполне тем, что изумленный Петр Ильич заявил мне: «Однако, как же вы их мастерски школите! В консерватории ничего подобного не услышишь!» Чайковский взял с собою тетрадь Петрова и, просмотрев ее, вернул через несколько дней с приветствием как автору, так в отдельном письме и мне с Орловым»20.

Во всем училище был только один экземпляр «школы» Берио, и он составлял собою всю библиотеку скрипичного класса; по фортепиано вся библиотека состояла в двух «школах» и в одном экземпляре «сонатин» Клементи и затем нескольких «собственных нот», более цыганской литературы. Библиотеки фундаментальная и ученическая заключались в шкапике аршина два с половиною–три вышины и аршина четыре длины, причем большая часть этого помещения была из благочестивых журналов, названия которых один остряк перевирал в «Бесполезное чтение» (то есть «душеполезное»), «Странника» (от «странный») и т. п. Детских книг было штук 30–40. Роялей было четыре, из которых два допотопных какого-то Зандберга, один роялино Шредера никуда не годный, а новый рояль Беккера отпирался только для регента во время спевок, мальчики же к нему не подпускались. Скрипок, с «собственными», было штук семь-восемь. Чтобы понять, как учили игре на скрипке в Синодальном училище, достаточно сказать, что немец Поль учил их разом по пять-шесть-семь человек, кучей, и что плата за обучение полагалась учителю по расчету на каждого ученика по десять минут в неделю (два раза по пять минут)... Другой учитель-пьяница был мишенью насмешек учеников, так как учитель имел неосторожность несколько раз сказать, что он страдал зубами, выдергивал их; ученики, считая пропущенные уроки, уверяли пьяного учителя, что он успел выдернуть шестьдесят зубов, после которых успели вырасти новые. <...>

Мое управление Синодальным училищем началось с того, что я проверил знания всех учеников сам, как беседуя с ними, так и испытывая их то в том, то в другом предмете. Труд, почти месячный, был поверяем с отзывами преподавателей и воспитателей о каждом мальчике отдельно же. Затем мы собрались в заседание Совета, продолжавшееся три или четыре вечера, и самым подробным и беспристрастным, но коренным образом решили вычистить Синодальное училище от всех, но самых нетерпимых только плевел, безнадежных по лени, по отсталости и прямо вредных по поведению. Я помню, как, прочитав постановление Совета, я услышал шепотом сказанное мне на ухо: «Ныне отпущаеши» – «Вполне заря нового дня» – «Теперь можно будет работать». Нетрудно догадаться, что такие слова можно было услышать лишь из уст человека, исстрадавшегося от плачевного состояния училища, желавшего работать и действительно обрадовавшегося началу энергичного подъема учения. Следующие затем недели были сущей мукой, постоянным шантажом учеников и их родителей, ни за что не хотевших расставаться с насиженным местом. Началась подача жалоб, чтобы приостановить удаление всяких великовозрастных лентяев, наконец, началось воровство... Кралось решительно все: карандаши, книги, фуражки, смычки, певческие ноты, вилки и прочее, чтобы выйти из училища с возможно большим, хотя бы и ненужным. Наконец-то пришлось расстаться со всеми молодцами, и наша жизнь пошла относительно потише.

Но ученье с первого же раза встретило со стороны учеников самый дружный отпор. Главари из старших прямо били учивших уроки, умышленно отвечали учителям всякий вздор, забрасывали книги, ломали смычки, рвали ноты, выдумывали нарывы пальцев, головную боль, непонимание толкуемого урока и т. п. Ученики прямо не умели учиться, не умели выгодно распределять свое время, очень страдали от незнания прежде пройденного и уже забытого, еще же более тормозили дело отъявленною ленью главарей и самою повальною нелюбознательностью. Так пришлось промучиться все первое полугодие 1889/90 учебного года.

Между прочим, получив от директора Добровольского кипку бумаг, пуда в полтора, я с изумлением узнал, что в этом только и заключается весь архив Синодального училища... Оказалось, что множество учеников было принято не только без прошения, но даже без документов, что не только не было дневных журналов дежурств воспитателей, но даже не велись совсем экзаменные ведомости, совсем не было классных журналов, так что вполне было неизвестно, почему, например, ученик сидел в четвертом классе, а не в третьем, как он был принят, и т. п. Нетрудно сообразить, сколько хлопот было с приведением этой части в порядок.

Но в этой же кипе бумаг я встретил очень любопытную книжечку, величиною в квадратный вершок, под заглавием «Правила для учеников Синодального училища» издания 70-х годов. Единственный экземпляр этой книжки, каким-то чудом уцелевший, я передал потом в библиотеку училища как документ, свидетельствующий об уровне развития учеников, о запрещениях ученикам делать то-то и то-то (вызванных, конечно, обычностью таких проступков) и о предложениях быть благонравными в определенном, указанном направлении. Но некоторые события мелкого содержания, с точки зрения учеников, совершенно удивили меня и заставили задуматься и дать значение этой маленькой книжке. События эти случились, конечно, в первые же дни моего директорства в Синодальном училище. Например, я заметил в столовой, как потихоньку от меня один ученик, пришедший в столовую с фуражкой, наклал в нее во время обеда ломти хлеба, кусок говядины (помню, что он даже посолил ее) и затем всю несъеденную им гречневую намасленную кашу. Я нарочно не сказал ни слова, желая поглядеть, что же будет дальше. Оказалось, что ученик, выйдя на двор, покрыл весь запас провизии бумагой, затем надел фуражку на голову и начал играть с товарищами. Другой ученик сделал такой же запас в расправленный носовой платок (а пара таких платков, то есть сдаваемый в белье и получаемый «чистый», была мною опечатана на память потомству) и положил в блузу за пазуху, из которой, благодаря поясу, этот запас не мог вывалиться. Кроме того, я заметил, что ученики решительно не умели прилично сидеть во время еды, не умели прилично держать ложку, вилку, ножик, обнаруживали самые неудержимые стремления нахватать себе побольше всего и прежде других и т. п. В столовой было шумно, в высшей степени нечисто и неряшливо... В те же дни, провожая учеников в Успенский собор, я услыхал на тротуаре по Никитской улице неожиданные для меня приветствия ученикам (ученики выходили парами на тротуар и, пройдя несколько шагов, останавливались, поджидая выхода всех) от извозчиков, мастеровых, уличных мальчишек в таком роде: «Аминь съели», «Аллилуйю проглотили» и т. п. Мальчики отвечали руганью... Однажды, в эти же дни, мальчик Сергеев, лет четырнадцати, прибежал ко мне минут пять спустя после отправления учеников ко всенощной весь в слезах и с вполне почерневшим виском и всего окружающего левый глаз. Оказалось, что он, идя в парах, имел неосторожность задеть ногою за пятку шедшего впереди ученика Соколова (ныне священник в Полтаве, о. Александр Николаевич Соколов), и Сашенька, оказавшийся впоследствии отличным и благодушнейшим мальчиком, «засветил ему раза» так ловко, что Сергеев упал с тротуара в грязь чуть не в обмороке... Удовольствие товарищей, оценивших сразу, как «сволочь-Сашка саданул» или «тенькнул по башке Сережку», было полное; мальчики как ни в чем не бывало дошли до собора, пропели всенощную и были очень удивлены, что «по таким пустякам Сережка наябедничал» и т. п. Несмотря на помощь врача, мальчик пролежал в больнице чуть не две недели... Но «ябеда» ему все-таки не прошла даром, хотя я всячески старался о том, вразумляя учеников и не наказывая их, с трудом заставив Соколова «помириться"(!). Бедному Сергееву устраивали не раз «салазки» и даже однажды «темненькую»... Последнее, в связи с последующей историей и дружно-уговоренным между мальчиками противлением в учебных занятиях, вывело наконец меня из терпения, и я начал уже жестокую войну с лентяями и празднолюбцами. История заключалась в следующем: уже было упомянуто, что у нас были никуда не годные надворные службы, соприкасавшиеся с соседним домом консерватории, бывшим графа Воронцова. Компания моих молодцов приметила какую-то щель в каменной стене, настолько большую, что рассудила, увидав там винный склад, расширить щель и поживиться винами графа Воронцова. Несмотря на всю осторожность, с которой велся этот подкоп, я узнал про этот замысел по постоянному отсутствию учеников, уже бывших у меня на дурном счету, и компания, конечно, из отъявленных лентяев, попалась вся сполна. <...>

Образовательные курсы, как уже сказано, нисколько не были урегулированы в 1889 году; тем более стояли открытыми вопросы о создании курсов регентских и чисто практических занятий по регентской части. Обычная шаблонная программа музыкально-теоретического образования не была развита далее перечисления предметов, но и тут оказались самые невозможные пропуски, свидетельствовавшие, что за разъяснение и подробное истолкование основной мысли Синодального училища принялись канцелярские умы в Петербурге, только воображавшие себя знатоками и глубоко понимавшими значение мысли и условия ее практического осуществления. Короче сказать, мысль К. П. Победоносцева, подхваченная угодливым Шишковым, распевалась канцеляриями на все лады, но определенного, точного выражения этой мысли совершенно не было, так как нельзя же было считать «Временное положение», по которому мы жили с 1886 по 1892 год, за что-либо хорошо обдуманное. Война из-за уставов 1892 и 1898 годов в сущности своей чрезвычайно характерна и оригинальна. Основная тенденция этих уставов заключалась в нежелании дать Синодальному училищу и хору хоть тень какой- либо свободы от дисциплинарных воздействий прокурора Московской Св. Синода конторы, точно Синод как будто бы доверял это специальное дело более своему чиновнику, чем людям, специально посвятившим себя певческому и педагогическому делу. Из этого недоразумения вытекают все страдания дела вплоть до настоящей минуты21.

Мои отношения с Шишковым, как и с Ш2, были в начале самыми наилучшими, но потом пришлось невольно, несмотря на всякие уступки, на всякое самоотречение, вступить на дорогу противодействия начальству именно в силу специальности самого дела и в силу непонимания начальством подробностей, частью же и по причине немалой доли начальнического самолюбия и властолюбия, не допускавшей бесцветности своего начальствования. И Шишков, и Ш2 никак не могли понять и сдержать себя на той вполне определенной позиции, что они были начальниками только надо мною, а не над моим делом. Постоянные и непосредственные вмешательства этих обоих «прокуроров Московской Св. Синода конторы» прямо в быт, прямо в деятельность хора и училища помимо их директора, всегда вносили только разлад либо досадные, глупые, иной же раз забавные недоразумения. Канцелярия, педагогика, музыка и хозяйство – вот были четыре области, в которых вращалась вся деятельность моя как директора. Я вполне понимал полную надобность моего подчинения в первой области, то есть в канцелярии, охотно допускал надобность помощи мне от прокурора в последней, то есть в хозяйстве (а не в хозяйничанье самого прокурора), но зато я самым безусловным образом не допускал прокуроров в педагогическую и музыкальную части деятельности в хоре и училище. Когда в последние годы, вследствие постоянных покушений на эти части Ш2, мы разошлись уже довольно возбужденно, открылась неожиданно область новой моей деятельности – научной и собирательской по части древнепевческих рукописей, их описания и каталогизации. Наскоки Ш2 на это дело, нисколько не подчиненное прокурору, нисколько не обязательное для меня по службе, но созданное моею любовью к науке и желанием дать ей действительно хорошую память о себе, привели меня к надобности, наконец, показать Ш2 его место в деле рукописей.

Но я отвлекся. Шла речь о создании совместно существующих программ по общеобразовательным и музыкальным предметам обучения в Синодальном училище. Дело это было трудно тем, что надобно было создать и удовлетворительный, целесообразный учебный план сам по себе, и суметь взять во внимание возможность постепенного его осуществления при запущенности учебного дела в Синодальном училище. Я рассчитал, что время, которое понадобится на волокиту дела по всяким синодским канцеляриям, даст мне возможность довести в три-четыре года Синодальное училище до того состояния, когда одобренные свыше программы будут возможны к исполнению как естественный, доступный порядок, представляющий не более как продолжение уже начатого и окрепшего дела.

К сожалению, я ошибся в расчетах. Петербургские канцелярии оказались не более как простыми мельницами, способными перемолоть только на тот номер размола» на который их поставят, а номер этот поставили для Москвы в Санкт-Петербурге всякие Миропольские, Соловьевы и прочие «знатоки древнего пения», инспирируемые московским прокурором, бывшим не более как специалистом по акцизно-соляной части и «сумасшедшим стариком», по словам К. П. Победоносцева22. Компания эта сочла ненадобным для себя, даже (как говорили мне) неуместным и неудобным для своего достоинства хотя сколько-нибудь вникнуть в суть нашего вполне своеобразного дела, осложненного обязанностью петь в Успенском соборе массу служб (до 360-ти в год), и вымолола такой неудачный во всех отношениях Устав 1892 года, который вскоре создал надобность его неисполнения на деле и замены новым уставом.

В таких тисках, между запущенностью училища, между огромною тратою времени и сил на пение в Успенском соборе и при «сумасшедшем старике», приходилось создавать училищные порядки, вырабатывать программы и двигать дело вперед во всех статьях. Считаю долгом прежде всего помянуть с чувством глубокой благодарности регента Синодального хора В. С. Орлова (ныне директора – моего преемника), относившегося, вне хора, к училищу с величайшею халатностью к делу, но при мне внезапно воспрянувшего духом и заработавшего вполне превосходно как по прилежанию к труду, так и по производительности этого труда. В наблюдениях моих за Василием Сергеевичем, как и во многих вполне откровенных и дружеских беседах, мне было нетрудно убедиться, как тяжело страдал этот редкий регент-художник от грубости Добровольского и от беспомощности своего положения в хоре, особенно же ввиду интриг покушавшегося занять его место его помощника Н. И. Соколова23. Этот опытный регент, несмотря на прошение всех больших певчих Синодального хора, все-таки должен был уступить В. С. Орлову, заручившемуся, вполне по заслугам, рекомендацией П. И. Чайковского. Содержательное письмо Петра Ильича мною даже было отпечатано в свое время и помещено в витрине, посвященной памяти Чайковского, украшенной его письменными и нотными автографами. В этом письме Петр Ильич горячо вступается за своего ученика, и эта рекомендация устроила надолго службу В. С. Орлова24.

Несомненно – это крупный, даже очень крупный регентский талант, хотя и имевший немало недостатков. Василий Сергеевич необыкновенно был чуток к звучности и равновесию хора, но был вообще очень малообразованный человек и очень малоначитанный музыкант. Превосходнейшие его дирижерские способности и его прилежание развились уже при мне. Ни разу я не позволил себе руководить им, помня пословицу, что «ученого учить – только портить», и уважая свободу всякого труда, но однажды в дружеской беседе я высказал ему угаданное мною его стремление расширить свое музыкальное образование. Степень свободного художника (по классу фагота) не удовлетворяла Василия Сергеевича как отличного регента-практика. Я предложил ему устроить его занятия с С. И. Танеевым по контрапункту строгого стиля, мотивируя это предложение для него как мое желание иметь именно его, Орлова, в качестве преподавателя контрапункта в Синодальном училище. Занятия эти, неожиданно прерванные в консерватории25, все-таки продолжились домашним путем и выработали в Орлове как отличного контрапунктиста, так и первоклассного регента, ибо за этим курсом я сейчас же начал с Синодальным хором пение Палестрины, Лассо и Жоскена де Пре, Моцарта, Баха и Бетховена, после чего образованному уже в музыкальном смысле Синодальному хору, сущему артисту, лучшему из всех хоров, когда-либо мною слышанных, стали нипочем для исполнения наши духовно-музыкальные произведения. Орлов работал все двенадцать лет вполне горячо, искренно, вполне мастерски, и неудивительно поэтому, если при своем даровании и знаниях выработался сам в превосходного регента. Помощь мне такого художника сняла с меня половину труда, и я занялся потому преимущественно училищем, помогая Орлову всячески и дав ему не только полную, но полнейшую свободу и оставив себе только высшее, так сказать, программное руководство занятиями Синодального хора. Последним номером этой программы было изучение дивной h moll’ной мессы Баха, последним же публичным признанием за Синодальным хором значения первоклассной художественной величины было торжество хора в Вене и затем высокая его репутация в Москве.

Понятно, что, имея такого превосходного помощника, как В. С. Орлов, помогая ему в свою очередь, оберегая его от глупых и грубых прокурорских начальнических наскоков, я постепенно вел хор по здоровой, твердой дороге и вскоре обеспечил себе ту показную и более понятную всем, красивую сторону моего дела, которая, кроме своей эффектности, только и могла производить впечатление именно своим серьезным, здоровым содержанием, не мишурой, а действительно виртуозным искусством. Эту именно сторону я и взял на себя вполне, подняв в Синодальном училище обучение в общеобразовательных и музыкальных курсах, уставив крепкую, но любовную дисциплину, полную труда и взаимного товарищеского уважения, полную строгости жизни, строгого порядка и оттого при них самой полной свободы и самого полного взаимного облегчения в труде. <...>

Программа обучения будущих регентов в общих чертах состояла в том, чтобы дать молодым людям наилучшее общее образование и при нем такой запас музыкальных познаний, с которым бы молодой человек, кончивший курс Синодального училища, мог легко сделаться отличным регентом-практиком и учителем пения в школе. Мои два положения, которыми я отрицательно доказал для самого себя единственную возможность именно этой дороги, состояли в следующем.

1) Всякая школа готовит человека к жизни, не имея возможности, да и надобности, вырабатывать в нем преждевременного дельца, но имея обязанность сообщить ученику все учительное, все помогающее, чтобы после школы вышел из нее человек со светлой головой, могущий сам рассудить, куда бы ему направить свои частные способности и свои отдельные склонности. Поэтому ни одна школа не выпускает готовых врачей, готовых мировых судей, инженеров, техников и т. п. Поэтому между врачами, как получившими общее образование в медицине, вырабатываются окулисты, хирурги, терапевты, специалисты по нервам, ушным, горловым и другим болезням. То же с присяжными поверенными, судебными следователями, прокурорами, судьями. То же и с регентами, учителями пения, преподавателями теории пения, истории пения и прочими. Получение предварительного возможно широкого образования только и может создать мастера своего дела, так как сила высокого мастерства именно и состоит не в его ремесленности, а в широком взгляде на дело. Понятно, что это образование должно быть приноровлено к будущей специальности, но нет расчета отнимать время на слишком усиленные практические занятия в те годы, когда ум человека всего более склонен к усвоению знаний, и нет надобности упускать эти знания из виду, так как позднее приобретение их в нешкольные годы почти недостижимо или по крайней мере вполне неудобно и вредно, да и время уже упущено. По этому рассуждению в Синодальном училище было отведено самое последнее место так называемым «практическим занятиям» и сведению разных общемузыкальных предметов на степень лишь служебного их значения.

2) Опыт учит, что даже сущие неучи-регенты иногда ведут дело так прилично, что их хоры можно слушать. Эти неучи-практики сами загородили себе художественную дорогу своим незнанием и навсегда остаются ремесленниками, кроме случаев самого сильного дарования. Другой вывод из опыта тот, что для возможности прилично вести регентское дело, собственно говоря, даже и нет надобности в больших музыкальных познаниях. Но этот вывод годен именно только для регентов-ремесленников, которых искусство основано лишь на подражании и на смутном музыкальном чутье. Для регента-художника, для учителя пения, а еще более того – для русского регента, а не для пережевывающего лишь Бортнянского, надобно именно наилучшее музыкальное образование и возможно высшее общее развитие. Мои многолетние наблюдения и собственный регентский опыт (а я регентовал около 25 лет, с гимназической скамейки) привели меня к самому положительному убеждению, что регентская опытность имеет такие стороны, которые могут быть усвоены только годами и путем огромнейшего множества всяких, самых разнообразных случаев в практических занятиях, также многолетних, имеющих доступ в сознание учителя только в совершенно зрелые, а не ученические годы.

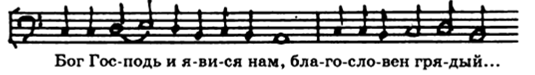

Самая трудная часть опытности регентской – богослужебная, то есть точнейшее знание и затем умение быстро ориентироваться в любом случае применения этих знаний, например, при гласовом пении, при священнослужителях без музыкального слуха или при незнании ими устава (что более чем часто), при ошибках хора, при наиболее сложных службах, например, Страстной и Пасхальной недель, отпевании священников, праздничных службах по Триоди и Минее и т. п. Огромнейшая масса текстов (например, самая элементарная схема только воскресных всенощных требует от регента знания на каждый из восьми гласов по восемь стихир на «Господи, воззвах», по две стихиры на стиховне, тропарь на «Бог Господь», прокимен на утрени, по восемь ирмосов и по две хвалитные стихиры, то есть 22 х 8 = 176 текстов; затем, трудно представить регента, который бы не знал по крайней мере еще двойное количество текстов, употребляемых при богослужении), огромнейшая масса разнотональных напевов, часто переменяемых, – все это такой материал, которым всякий регент должен владеть вполне твердо и безукоризненно.

Вторая часть регентской опытности – знание певческой литературы, как сколько-нибудь серьезной, так отчасти и той, мною вполне отрицаемой, в которой заключена столь симпатичная русскому слуху отличная хоровая звучность при полнейшей музыкальной бессодержательности, все-таки за эту звучность очень любимой богомольцами и церковными старостами, более же того начальниками духовно-учебных заведений.

Третья часть регентской опытности относится к борьбе нового направления с двумя старыми: к борьбе со всякими Дегтяревыми, Веделями, Викторами и, как ни странно сказать, к борьбе с ревнителями за «Знаменский» (вместо знаменного) роспев. В этой области приходилось воевать со «знатоками», одинаково не понимающими ни пустоцвета первых, ни пустословия вторых, – этого довольно для этой статьи.

Наконец, четвертая часть регентской опытности касалась столь простой, но не культивировавшейся области постановки голоса и курсов самых элементарных сольфеджио, надобных для учителя пения, особенно же церковного и притом русского. Для этого – кроме выработанных в Синодальном училище курсов В. С. Тютюнника и А. Д. Кастальского, доведшего свой курс до степени образования русских певцов (то есть с помощью составленных сольфеджий из древнерусских церковных напевов, из русских народных песен и из образцов Глинки, Мусоргского, Бородина, Балакирева, Римского-Корсакова и др.), в курсе училища была выработана особая подробная и методически последовательная учительская программа изучения древнего церковного пения, с помощью знания которой являлась возможность умного отношения к программам курсов пения в духовно-учебных заведениях. Я отношу это, по соглашению с моими товарищами, к расширению моими учениками здравомысленных параграфов тех программ и к вполне умному игнорированию многих частей тех же программ, нелепость которых очевидна всякому учителю.

С другой стороны, ничто не учит так молодых регентов находчивости и разносторонности, владению собой перед хором, как стыд и горький опыт, скоро приносящий стократную пользу ученической неопытности. Охотно признаю, что ученики первых выпусков Синодального училища обнаруживали, относительно, значительную малосостоятельность в качестве регентов, так как ни средства училища, ни отсутствие практики не могли выработать в них именно «регента» немедленно при окончании курса. Но я совершенно убежденно утверждаю, как а priori, так и по знанию мною хода первых шагов моих учеников, что стыд и горький опыт проходился ими несравненно легче, скорей и плодотворнее, чем я смел предполагать.

Уже теоретические мои додумки и откровеннейшая со мною переписка и личные сношения с учениками первого и второго выпусков утвердили меня в верности моего взгляда на дело и в практической выгоде для учеников и для самой жизни училища именно усиления теоретических и общеобразовательных курсов. Я представлял себе моих учеников по окончании курса именно как учителей русского пения, как бойцов с заполонившею наши клиросы дребеденью вроде сочинений Виктора, Феофана, Багрецова на севере и Веделя и Дегтярева на юге Русской земли, – как будущих бедняков, имеющих (при бесправии-то самого училища!) всего лишь 280 рублей годового оклада (да еще без квартиры) в должности учителя пения в духовном училище. Для этой именно указанной уставом учительской с детьми деятельности надобен был именно учитель пения, а не опытный, набивший руку регент. С другой стороны, я предполагал, что мой ученик, заехавший в какую-нибудь Елабугу или в еще более глухой городок, спасет себя от голода уроками на скрипке, фортепиано, виолончели, создаст себе этим положение надобного человека, вполне выдающегося там своим искусством. Эти предположения вполне оправдались. Мои ученики, очень много испытавшие в первый год в области регентской практики, скоро стали умными регентами, но вместе и желанными людьми. Так как начальство до времени не путалось в порядки Синодального училища, не умничало, то и дело вскоре начало устраиваться дружно, весело и энергично, по определенному плану, но все же считаясь с живыми людьми, с тормозившим дело наследием от бывшей неурядицы. По всем этим соображениям, в связи с требованиями устава, в связи с деятельностью хора в Успенском соборе, в связи с ходом улучшения внутренней жизни училища, был выработан учебный план образовательных и музыкальных курсов Синодального училища. Этот план, так сказать, общий, принципиальный, был кроме того разработан и для каждого из классов на предстоящие три-четыре года, в которые было надобно наквитать и наверстать опущенное в прошлом. Самые младшие классы, то есть приготовительный, первый и второй, начали свои курсы по этому плану с 1890/91 учебного года, классы третий, четвертый, пятый и вновь затем открытый (1890/91 учебный год) шестой класс проходили свои программы в несколько форсированной форме, слабой в третьем и очень усиленной в шестом классах.

Чтобы судить, в какой степени прокурор А. Н. Шишков совершенно не понимал ни задач училища, ни своих отношений к нему, достаточно упомянуть о столь прославивших нас «всенощных». Эти всенощные в зале училища я завел в первые же месяцы моего директорства именно для практических занятий старших учеников в управлении ученическим хором. Всенощные эти предполагались вполне домашними, без доступа на них кого-либо из посторонних лиц, так как предполагалось избежать простуды мальчиков, отправлявшихся в церковь сейчас же после вечернего чая, и такой же простуды от духоты в маленькой, душной и тесной церкви Малого Вознесения, тогда еще не перестроенной. Я застал в ней пение вполне оригинального хора за всенощными: пело зараз 60 голосистых мальчиков Синодального хора с одним басом и одним тенором из больших певцов, посылавшихся по очереди. Так как среди больших певчих, ученье которых уже было мною начато, было уже несколько намеченных мною в качестве будущих регентов для отделений Синодального хора, то я устроил ученический хор из них и из спавших с голоса старших учеников, прибавив к ним по несколько более опытных дискантов и альтов. Для этого хора были устроены особые «дирижерские спевки» (то есть все участники этого хора приучались во время этих спевок к управлению хором, перенимая движения В. С. Орлова и слушая его объяснения тех или иных движений, планов задания тона, переходов из одного гласа в другой и т. п.), а самые службы были распределены между участниками хора, причем, конечно, львиная часть доставалась будущему первому выпуску Синодального училища.

Но случилось нечто неожиданное. Шишков нашел надобным сделать из наших всенощных нечто не только не отвечающее нашим нуждам, но прямо что-то вредное для нас, частию же даже и неприличное. Он начал приглашать на эти всенощные всяких графинь и княгинь, всякое генеральское старье, для которого, конечно, пение ученического хора было недопустимо по своей слабости, почему и было заменено пением Синодального хора. Таким образом были лишены ученики надобной им регентской практики, а на хор Синодальный (несмотря на то, что часть его в эту же ночь пела заутреню) было взвалено по крайней мере 40–45 лишних служб, что, конечно, было очень обременительно. Вскоре за тем наши почетные посетители были рассортированы на стоящих в зале и приглашенных на ковры, где для них ставились кресла; затем наша публика нашла, что почти час с четвертью для всенощной очень долго, а в шесть часов начало всенощной мешает их обедам – мы стали начинать наши всенощные в восемь часов вечера и сокращать их наподобие придворных; наконец, публика постепенно начала скучать за всенощными напевами, спрашивая, «что будет пропето новенькое», – мы стали писать программы всенощных, петь всякий вздор, так что на третий год, в новом уже зале Синодального училища, наши всенощные обратились в какие-то рауты высшего общества Москвы. Всякая старость и дряхлость прямо сидела в креслах всю всенощную от начала до конца, синодальные певчие старались сделать всенощные музыкально интересными, молодые люди дошли до того, что под предлогом длинной службы и т. п. прямо прохаживались парами по всем классам и коридорам училища, шушукая, составляя без умолку хохотавшие кружки, создавшие даже надобность устраивать каждый раз особую курительную комнату. Публика наша стала собираться значительно заблаговременно (конечно, молодежь), а расходиться значительно позже окончания всенощных. Я воспользовался однажды приездом К. П. Победоносцева, рассказал ему подробности наших всенощных и пригласил его взглянуть самому, что делается под предлогом молений нашими малоделикатными гостями. Конечно, всенощные были прекращены немедленно. Это было уже при Ш2. Возобновление всенощных по моему плану, то есть с целью регентской практики для наших учеников, пришлось уже на долю второго курса 1894 года. Три года были пропущены. Это желание угождать всем чужим богам, не рассуждая о нуждах хора и училища, проходило через все действия Шишкова. Но даже и это было бы терпимо, если бы к такому режиму не примешивалось иногда грубое самодурство, глупейшее генеральство и еще более глупейшее ханжество... Понятно, что о совете и о содействии к устройству научных и музыкальных программ со стороны такого начальника не могло быть и речи. Приходилось лавировать, делая свое дело, и глядеть в оба глаза, чтобы не вооружить «сумасшедшего старика».

По первоначальному плану Синодальное училище разделялось на два отделения, певческое и регентское, с четырьмя классами в каждом. Младшее отделение, усиленное при мне еще подготовительным классом, состояло из шестидесяти казеннокоштных вакансий, на регентское же отделение полагалось всего пятнадцать, то есть почти по четыре человека в каждом классе. Кроме казеннокоштных учеников допускались еще пансионеры с платою по 135 рублей (то есть за цену содержания каждого казеннокоштного ученика). В младших классах полагалось общее начальное обучение с усиленным курсом церковного пения и с началом обучения сольфеджио и игра на скрипке и фортепиано разом в третьем классе. В четвертых классах регентского отделения науки доводились до курса учительских семинарий, а музыка была указана огулом: основания гармонии, контрапункта, история церковного пения и игра на инструментах. В пределах этих вех постепенно были организованы курсы обоих отделений со значительно расширенными программами. Основная мысль певческого отделения была развита в смысле не только подготовительного курса к отделению регентскому, но и ввиду надобности образовать отличного малолетнего певца для Синодального хора. Поэтому в курсы певческого отделения, кроме общеобразовательных предметов по программе трехклассных городских училищ (приблизительно), заведены в приготовительном классе: постановка голосов и курс элементарнейших сольфеджио, главнейшие песнопения литургии и всенощной, равно и начальный курс фортепиано. Кроме постановки голосов (класс даровитейшего Василия Саввича Тютюнника) все эти курсы проводились под руководством старших учеников. В первом и втором классах: курсы церковного пения, сольфеджио и (второй класс) элементарной теории под руководством преподавателей и курс фортепиано и (со второго полугодия второго класса) скрипки под руководством старших учеников. В третьем классе: первый курс древних знаменных напевов, гармонические сочетания из употребительнейших в обычном простом хоровом пении (так называемая «элементарная гармония за фортепиано»), курс двухголосных контрапунктических и канонических сольфеджио и курсы скрипки и фортепиано под руководством преподавателей. В четвертом классе: продолжение курса древних роспевов – греческого, болгарского, киевского, главнейших оснований контрапункта в легчайших общеизвестных примерах из духовно-музыкальных произведений и кратчайшая энциклопедия на таких же примерах и из фортепианных простейших сочинений; дальнейший круг сольфеджио с примерами более трудного контрапунктического склада и курсы скрипки и фортепиано. В пятом классе, то есть в первом регентском классе: повторение всей элементарной теории и первый курс гармонии; курс мелодических и контрапунктических сольфеджио из русских песен и из сочинений Глинки, Бородина, Балакирева, Римского- Корсакова, Чайковского и других. Начало практических занятий но церковному пению с учениками приготовительного класса. В шестом классе: вторая гармония, продолжение курса сольфеджио пятого класса и практические занятия с учениками приготовительного и первого классов по фортепиано; репетиторство сольфеджио с учениками первого класса. В седьмом классе: подробно курс строгого контрапункта, история церковного пения и, в частности, изучение знаменной нотации; практические упражнения в чтении партитуры и управлении хором; практические занятия в преподавании фортепиано и скрипки с учениками первых и вторых классов; участие в классе постановки голосов и курс методики пения. В восьмом классе: энциклопедия, продолжение курсов истории церковного пения, знаменной нотации и все остальные практические курсы седьмого класса с прибавлением дидактики.

К этим курсам регентского отделения прибавлялись продолжения курса фортепиано, курса скрипки (или, для желающих, виолончели), участие в ученическом оркестре и, при пении классиков, участие в спевках Синодального хора. О пределах научных курсов в регентском отделении было уже сказано, что они приближались к курсам в учительских семинариях. Такое сочетание художественных, научных и практических занятий выработалось в течение ряда учебных годов, причем в курсах отдельных классов, главным образом старших, так сказать, сгущались подробности этих программ, большая настойчивость в точном их прохождении и в основательности их усвоения. Значительная мало- подготовленность старших учеников, их неуменье распоряжаться экономно своим временем, даже неуменье учиться, в связи с разными остатками дореформенного быта, конечно, не допускали, по крайней мере в течение пяти лет, такого состояния учебного дела в Синодальном училище, при котором бы успешное обучение было делом простым, спокойным и вполне последовательным. Дело шло медленно, неторопливо, но основательно, так как переродить атмосферу училища, связанного с хором, вычистить старую грязь и заставить как учеников, так и наверху стоящих, было очень трудно и было надобно немало всякого рода уступок, чтобы обратить, наконец, все и вся на обдуманную и понятную, удобную и целесообразную работу.

В этой работе с начала и до самого конца был моим неоценимым помощником В. С. Орлов и затем целая группа учеников, желавших учиться и воспользоваться освобождением их от тяжелого гнета всяких «солистов». Вскоре к этому движению присоединились воспитатели, потом один за другим – преподаватели, и дело вступило на новую дорогу. Лишь прокурор Шишков, несмотря на свои седины, да «солисты» остались в числе самых упорных противников нового порядка и блюстителями своих действительных и мнимых прерогатив. Насколько было труднее осилить последних – решить не умею. Но первого, ни за что не отвечавшего, во все путавшегося, во всем мешавшего только потому, что он начальник и что он должен же чем-либо проявлять свое начальствование, – осилить было не только трудно, но в некоторых случаях прямо и невозможно. За него стояла служебная власть, полномочия, моя обязанность беспрекословного повиновения; в частности, кроме служебной подчиненности я чрезвычайно затруднялся в случаях надобности вразумления моего «сумасшедшего старика» тем, что всякая грубость, всякий окрик, всякое начальническое озорство приводит меня прежде всего в состояние растерянности, безнадежной временной ненаходчивости даже и теперь.

В 1889/90 и 1891 годах я еще был сам неопытным начальником, неуверенным распорядителем и не обладал смелостью и находчивостью в решениях при отдельных случаях училищной жизни. Мое положение в Москве как человека ей совершенно чужого, как человека не приглядевшегося в свою очередь к той же Москве было иногда вполне беспомощно, а при натиске прокурора, при запущенности во всем всего дела, – иногда тяжело в высшей степени. Только твердое убеждение в верности выбранной и вполне обдуманной дороги, благословение из Казани от Н. И. Ильминского, благословение моего нового, к этому времени уже испытанного друга в Татеве – С. А. Рачинского и через него простые внеслужебные сношения прямо с К. П. Победоносцевым утвердили меня в решимости энергично взяться за работу. Я так и сделал немедленно после того, как огляделся кругом. Это было осенью 1889 года.