V. Пути греко-итальянской иконописи на Русь и развитие иконописного мастерства на Балканском полуострове, в Молдо-Валахии и Буковине. Переход греческих мастерских в XV и XVI веках на Русь. Роспись Благовещенского собора в Москве. Розыск по делу Висковатого.

Вопрос о путях, которыми греко-итальянская живопись могла переходить на Русь, как представляет высокий исторический интерес, так отличается особенной сложностью. С одной стороны рамки иконографии Б. М. не допускают и не требуют его постановки, с другой – эта постановка требует очерка влияний и развития местных ветвей. Действительно, пути иконописного мастерства, сами по себе, предполагают существование в тех странах, по которым эти пути проходили, иконописных мастерских с родственным характером. Правда, что еще поныне иконы расходятся по Балканскому полуострову (где они не стеснены таможенными правилами, как, например, в Австрии), и обратно, – иконы мастерской Пантелеймоновского монастыря на Афоне рассылаются по России, как изделия православной мастерской. Таким образом, и в древности греческая иконопись Италии нашла себе путь прежде всего через Далмацию в Сербию. Предание говорит, что св. Савва принес в Хиландар на Афон образ Б. М. Млекопитательницы. Образ этот повторяет, как мы видели, Сиенский оригинал и распространился у нас в России очень рано. Сербские росписи церквей118, подобно скульптурным украшениям храмов, представляют такую же переработку византийских оригиналов, начиная, приблизительно, с XIV века, как и сама итало-критская иконопись. Не даром исторический анализ Сербской Лицевой Псалтыри представил для византинистов такие непреодолимые затруднения. Как велико и решительно было итальянское влияние на сербское искусство, можно судить по тому, что уже в XIV веке в сербских росписях (ц. села Люботина в Македонии) можно видеть ранний тип Вознесения Б. М.: внизу, под Вознесением, представлен пустой саркофаг, а сбоку его группа апостолов, созерцающих чудо. Затем и весь общий характер сербских росписей, сосредоточенный, по преимуществу, за этот ранний период в Македонии, представляет известную вариацию византийского стиля на основе итальянского влияния и местной разработки, но с удержанием наружного греческого облика119. Конечно, в Сербии были и мастера из греков, но кто, как не сербские иконописцы исполняли росписи Дечана, Грачаницы и пр. с сербскими надписями? Конечно, в основании легло греческое мастерство, но не только грекам принадлежало120 его обновление в XIV и XV веках.

Следующим этапом на пути в Россию могла быть Молдо-Валахия, начиная с XV столетия ставшая своего рода центром культурного православия среди инославных стран. К ней примкнула теснейшим образом Буковина, игравшая для всей Молдо-Валахии и, с другой стороны, для Галича роль православного Афона. Здесь доселе сосредоточены памятники искусства XV и XVI века и обширные стенные росписи. Наконец, последним этапом является православный Галич, как в древнейшем периоде, так и в XV столетии, так как при митрополите Фотии почти на 22 года Галич был восприсоединен к митрополии всея России. Недаром судьба православия в Галиче заставляла там постоянно опасаться латинской пропаганды. Тесные связи Галича с Киевом и Черниговом играют большую роль в церковных расчетах того времени.

С другой стороны, пути греко-итальянской иконописи на Русь, вплоть до времен крымской орды, могли идти вслед за обычной торговлей, а торговые пути того времени, вместе с венецианцами и генуэзцами, шли также в Кафу и другие фактории Крыма. Отсюда же издавна шли, так называемые, иконы Корсунских писем, об отличии которых от письма собственно Царьградского было уже говорено не раз. Ближайшим доказательством затем может послужить то множество икон критских мастеров, помеченные их подписью и встреченные в монастыре Синайской горы и вообще в греко-восточных церквах.

Особенно значительную роль в подготовительном периоде, т. е. в XIV столетии, играла, видимо, Сербия, как в собственном смысле, так и в одноплеменных ей странах, как, например, Хорватия, северо-восточная Македония. Многочисленные росписи, доселе покрывающие стены соборов и церквей Балканского полуострова, настолько наглядно и тесно соответствуют расцвету стенной живописи ХIV столетия в Италии, что только можно удивляться, как мы доселе не имеем никакого исторического объяснения этому поразительному совпадению. В самом деле, начиная с Фрушской горы, где некогда было 15 обителей, и кончая Хиландаром на Афоне, мы имеем длинный протянувшийся ряд сербских церквей, которых стены снизу до верху покрыты стенными росписями. Так, во Фрушской горе, в монастыре Великая Ремета указана роспись ХV столетия121; в монастыре Бешеново, ц. Архистратига Михаила, стенопись ХIV или ХV в. отлично сохранившаяся (там же стр. 17), церковь св. Параскевы ХIV века, вся расписана (только в алтаре стенопись после 1400 года). В самой Сербии церковь монастыря Жичи XIII в., церковь Смедерево, расписанная в ХIV или XV веках; Великая Арильская ц. конца XIII в., церковь монастыря Раваницы, около 1380 года, основанная князем Лазарем. Церковь Манассии, построенная между 1405 и 1427. Кральевая Студеницкая церковь, роспись 1314–1335 года; Любостыньская, роспись 1389–1425 г.; Каленичская – ранее 1427 года; церковь Крушеваца, основанная в 1377–1389 г.; церковь Руденицы в Крушевацком округе между 1405 и 1427 г. Далее, в Босне – монастырь Банья XIII-XIV столетия. Монастыри Озрень, Добрунь, Бихач и друг., основанные и частью расписанные в ХIV и XV столетии.

В Македонии имеем ряд росписей исключительно сербских и в сербских же постройках, идущих с XIV века по вторую половину XV столетия. Роспись Мениклейского монастыря122 близ города Серры относится, по всей вероятности, к XV веку, а самый монастырь, построенный в 1340 году, находился во владении Душана с 1345 года. Роспись церкви с. Люботина близ Скопие относится к 1337 году и ко времени Стефана Душана. Церковь вм. Георгия в Младонагориче – к 1330 году, а роспись монастыря Матки – к 1370 году. Роспись церкви в Старонагориче, построенной Стефаном Дечанским в 1315 г., относится к тому же году по надписи. Роспись церкви в Грачанице – к 1320 году. Менее известны росписи в Болгарии. Роспись ц. Петра и Павла в Тырнове, относящаяся к XVI столетию, представляет, однако123, такую близость по характеру именно к греко-итальянским и итало-критским росписям, что не должна быть совершенно обойдена молчанием.

По указаниям гр. А. С. Уварова124, в монастырях на Фрушской горе между перечисленными сюжетами находим темы итало-критских и афонских росписей: Недреманное Око, Петра Александрийского, Троицу в образе Ангела, Богоматерь в звезде с ангелами, Успение на западной стороне, словом, все то самое, что видим в церквах Сербии и Македонии. Росписи церквей Буковины пока остаются или неизвестными, или известными только приблизительно. Роспись монастыря Сучавского125 относящаяся к 1578 году, любопытна по тождеству многих ее тем и иконографических композиций с афонскими и русскими стенописями XVI века. Так, например, между ними мы имеем изображение Софии Премудрости Божией, в так называемом Новгородском типе. Нельзя не обратить особенного внимания на верхнюю часть композиции, где ряд ангелов, расположенных по небесной радуге по сторонам «уготованного престола», весьма напоминает иконы Лоренцо Монако и сиенцев. Наряду с этой композицией можно указать на венчание Б. М. или точнее «Славу Владычицы Небесной» по фреске того же монастыря. Здесь имеем любопытное сочетание чисто западной темы с греческой символизациею, которая заключает всю композицию внутрь звезды, а самую звезду украшает лучами. Соединение образа Б. М. со звездою принадлежит, как мы будем иметь случай указать, иконографии Синайского монастыря, откуда вышла и тема Неопалимой Купины.

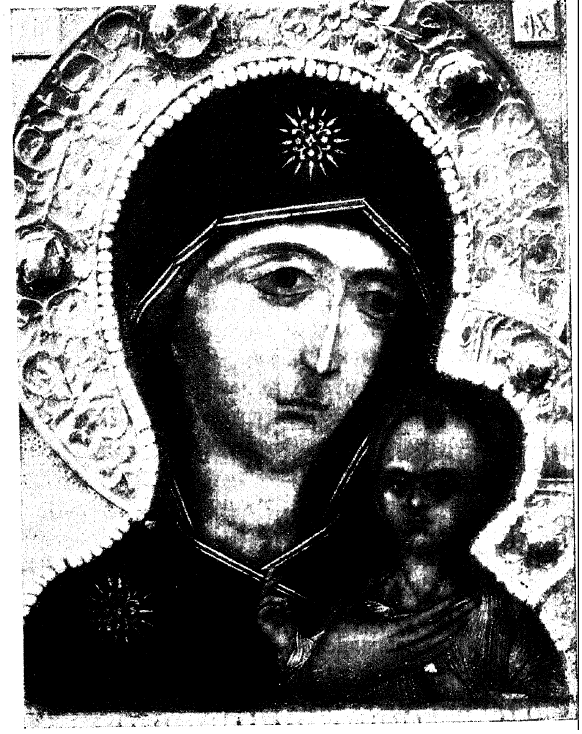

В том же отношении любопытна Сучавская чудотворная икона Б. М. (прекрасный список иконы в «Материалах» Η. П. Лихачева, рис. 202), явившаяся, согласно подписи на иконе, «во граде Сучаве земли Молдавской при патриархе Иеремии» (вероятно, Иеремия I-й, 1520–23, 1523–1537 и 1537–1545). Сучавская икона представляет св. семейство по итальянской композиции; за большим троном Б. М. стоят «Праведный Иосиф Обручник Мариин» с процветшим жезлом (посоха, которого верхняя часть расцвела) и ангел, держащий чашу; в стороне надпись: «Просих у Отца, да мимо идет чаша сия». Б. М. представлена в пышной мантии, с пестрыми, вытканными золотыми флеронами и разводами. Поверх столь же богатый плат покрывает голову и спускается на плечи; правою рукою Б. М. поддерживает у себя на коленах большую сферу, усеянную звездами; в левой руке она держит жезл, оканчивающийся маленьким крестом – в воспоминание о том большом кресте, который представлен в руках Б. М. на некоторых римских иконах, но здесь является скипетром. Младенец, крайне неудачно изображенный сидящим у нее на руках (на самом деле рука Б. М. только касается Его, держа скипетр), представлен обнаженным и только препоясанным. Любопытное подчинение Буковинского иконописца западному оригиналу. Возможно, однако, что в итальянском оригинале были только те же самые фигуры, но не было ни аттрибутов, ни той символизации догматического характера, которую здесь находим. Так, конечно, в итальянском оригинале могло не быть черепа и змеи, которым надпись внизу дает следующее объяснение: «Дьявола и змия победив силою креста»; появление такой символизации можно объяснить монашеским измышлением.

Мы так часто указывали уже на громадное археологическое значение Молдо-Валахии в вопросе изучения нашей иконописи со второй половины XV века и в последующие века, что, для краткости, позволяем себе сослаться вообще на литературу вопроса и прежние указания. Связи русской иконописи и особенно наших лицевых рукописен в XVI веке с молдовлахийскими слишком известны для того, чтобы о них нужно было еще говорить в общем обзоре. Кратко говоря, мы знаем в XVI веке своего рода возрождение византийской миниатюры. Иное дело – исследование источников и начал этого возрождения – оно пока требует исследования, но есть данные, решительно удостоверяющие, между прочим, тесные связи иконописи с Венецией126.

Согласно с принятой точкой зрения, передвижение иконописного мастерства производится не столько путем ввоза икон, сколько работами пришлых иконописных мастерских, исполняющих не только стенные росписи, но и всю иконопись на дереве, потребную для устрояемых церквей. После Молдовалахии и Буковины такого рода местностью, которая могла давать приют греко-славянскому иконописному мастерству, мог и должен был быть Галич. Тесные связи Галича с Русью в XIV столетии всем более или менее известны, а потому и не требуют даже и краткого на них указания127. Как известно, митрополиту св. Петру, уроженцу Галичско-Волынской области, приписывается две иконы его письма: «Успения» Б. М. и икона, известная под именем «Петровской» и находящаяся (переписана) в Успенском соборе в приделе ап. Петра и Павла. Список этой Петровской иконы, находящийся в ризнице Троице-Сергиевой Лавры за № 175, представляет (рис. 147) нам, во 1-х, греко-итальянскую композицию и, во 2-х, черты типа, сближающие этот список с лучшими греческими образцами, обращавшимися в русской иконописи.

Эпоха перехода нового греческого или, точно говоря, греко-итальянского стиля и связанная с ним новая иконография должна со временем составить любопытный предмет изучения в сфере русских древностей.

Рис. 147. «Петровская» икона Б. М. в ризнице Св. Троице-Сергиевой Лавры № 175.

Как мы уже неоднократно говорили, постановка русских древностей в теснейшую генетическую связь с европейским искусством должна заменить современное антикварское отношение, довольствующееся местным любопытством и характерностью разрозненных случаев и экземпляров. Эпоха эта начинается, по-видимому, уже в конце XIV столетия; пока она связана с именем Феофана, расписывавшего в Новгороде в 1378 году церковь Спаса на Ильинской ул. Тот же Феофан в 1395 году с Симеоном Черным писал церковь Рождества Богородицы в Москве, а в 1399 г. они расписывали Архангельский собор. Конец XV и начало XVI стол., представляют ряд росписей, выполненных в Москве, и между ними любопытным вопросом является роспись Благовещенского собора. Как известно, стенопись Благовещенского собора, подобно и всем предыдущим, не сохранилась. В 1482–84 гг. собор был разобран и к 1489 году было построено ныне существующее здание128 собора. Насколько эти краткие известия передают точно дело постройки собора, предстоит еще со временем исследовать специалистам, но уже в настоящее время можно думать, что открытые под позднейшею росписью 1654 г. фрески соборной паперти принадлежат или реставрации после пожара 1547 г., или даже началу XVI века, точнее говоря, относятся к той стенописи, которая была в новом храме выполнена иконописцем Феодосием, сыном Дионисия, причем, однако, паперть не была уже расписана по золотому фону, как самая внутренность храма. Как известно, обнаруженные на стенах паперти древние фрески возбудили большое недоумение между членами специальной комиссии, которой была поручена в 1882 году реставрация собора. Производивший реставрацию академик живописи В. Д. Фартусов, видимо, выказавший редкую внимательность и любовь к старине, был даже заподозрен в умышленной подрисовке открытых им фресок: оправдываясь, он доказывал несправедливость этого обвинения, так как работал только с перочинным ножем и кистью для ретуши. К этому возможно прибавить, что всякая подрисовка была бы естественно в византийском или вообще греческом стиле, тогда как открытые Фартусовым фрески были единогласно отнесены всеми, их видевшими (о чем и доселе между художниками сохранились воспоминания), к итальянской живописи. Действительно, просматривая фотографии, снятые с этих открытых Фартусовым фресок, мы находим замечательное произведение греко-итальянского мастерства начала XVI века. Любопытно, что характерные головы святых, созерцающих Славу Б. М. во фреске «О тебе радуется», напоминают более всего итальянскую живопись венецианской (особенно близки рисунки Якопо Беллини) и Падуанской школы. Будем надеяться, что когда-нибудь вновь счистят современную роспись, найдут под нею и восстановят интересную древность. В заключение сошлемся на художественные типы, говорящие сами за себя и воспроизведенные с фотографий древней стенописи, при статье А. И. Успенского.

Появление новых тем и сложных живописных сочинений в древней русской иконописи не могло не вызвать на первых же порах «сомнений», а при общей неосведомленности по иконному делу, и некоторой иконописной смуты.

Академик Ф. И. Буслаев, вообще полагавший, что наши предки имели «весьма неопределенные и сбивчивые понятия» об иконописи, доказательство этой «неясности и запутанности» понятий и сведений когда то находил в известном розыске по делу Висковатого 129.

После московского пожара 1547 года вызваны были из Новгорода и Пскова иконописцы для исполнения икон и некоторых росписей в Благовещенском соборе, под наблюдением соборного священника, известного Сильвестра. Дьяк Иван Висковатый, имевший большие познания в книжном учении, был приведен новыми иконописными работами новгородских и псковских мастеров в недоумение и даже в негодование: он увидал в них новые против соборных правил измышления, нарушавшие канонические правила иконописных преданий и, увлекаясь своею ревностью, «вопил» публично в соборе против новых икон и, наконец, подал митрополиту пнсьменное изложение своих мнений, прося, чтобы тот «пожаловал его, тот его список иссвидетельствовал от Божественного писания со всем священным собором да и о всем его наказал». Митрополит переслал список к Царю, который велел ему тот список «соборне выслушати и иссвидетельствовати». Собор состоялся, Висковатого «перед собою поставили, да тот его список ему же на соборе велели чести и по тому его списку ответы ему на соборе митрополит говорил», делая «наказание» (наставление) с которым Висковатый во всем согласился, каясь и прося прощение»130. Висковатый, вообще, утверждал, что седьмой Вселенский Собор «указывал писать священные лица и события по плотскому их виду» (исторически-реальные изображения), тогда как новая иконопись Благовещенского собора представляет новшества: Господа Саваофа, по видению Даниила, в образе седовласого старца; Троицу в виде трех ангелов, Спасителя в образе ангела с крыльями, сидящего на верху креста в доспехе и с мечем в руке, и изображает новые иконописные измышления: Предвечный совет: Почи Бог в день седьмый, Единородный Сыне Слово Божие, Приидите людие Триипостасному Божеству поклонимся, Верую, писанное в двух видах, и пр. Академик Е. Е. Голубинский131 по этому делу заключает: «собственно говоря, Висковатый был прав и ошибался только в том, что ссылался на седьмой Вселенский Собор. Не седьмой Вселенский собор, а отчасти шестой Вселенский собор, главным же образом отцы и учители церкви прежде и после седьмого Вселенского собора, защищавшие иконопочитание от иконоборцев, указывая цель и назначение икон и отстраняя деланные против них возражения, говорят, что иконы должны быть изображением действительных лиц и действительных событий, так, чтобы иконописание представляло из себя в строгом смысле слова живопись историческую (было, так сказать, историею в красках)». «Но, – прибавляет академик Е. Е. Голубинский, – иконописцы греческие уже давно выступили из этих тесных пределов на свободу творчества, и значительной части икон, против которых восставал Висковатый, могли быть указаны многочисленные существовавшие образцы, каковое указание и сделал митрополит в своем ответе Висковатому. Греческих образцов некоторых икон митрополит не мог указать, потому что иконы, т. е. сюжеты, были заимствованы новгородскими иконописцами от живописцев западных. Но иконописцы писали их с существовавших у них подлинников и митрополит думал, что эти подлинники взяты с древних образцов греческих». Академик Голубинский, руководясь логикою догматических отношений, более или менее, угадал, кто был в данном споре прав, но мы в настоящее время уже могли бы, руководясь историческим анализом сюжетов, прийти к точным и подробным историческим объяснениям всех недоумений Висковатого и осторожных обходов, на которые был вынужден собор, дабы оправдать, действительно существовавшие в данном случае, новые вымыслы.

Академик Буслаев свел «сомнения» Висковатого к 4-м общим пунктам. Во 1-х, Висковатый слишком придерживался восточной старины, был против всякого расширения круга иконописных представлений, и не допуская творчества, желал, чтобы сюжеты религиозной живописи были писаны на один образец и смущался, видя в иконах разные переводы тождественных сюжетов. Таково истолкование Буслаева; на деле же Висковатый далек был от всякой идеи художественного творчества и, если о чем-либо подобном говорил, то мало вникал в суть иконописного производства. Однако, его воззрения ничем не разнились от взглядов митрополита и собора, его судившего. И, хотя сам Макарий был отчасти иконописцем, а не только великим книжником, но тоже себе представлял иконопись исключительно в виде переводов, т. е. готовых рисунков, привозимых из Греции, откуда-то, но получавшихся из вторых рук. Вряд ли много знали о своих переводах сами новгородские мастерские, так как никаких «свидетельств» в деле распространения переводов не полагалось. Правда, различать новое от старого сами иконописцы, конечно, могли, и те опытные четверо старост иконников, которые по Розыску (стр. 2), были «установлены по соборному уложению на Москве над всеми иконниками смотреть, чтобы писали по образу и по подобию и учили новых иконников у добрых мастеров»; конечно, хорошо знали «новые измышления», а в них-то и было все дело. Почему, однако, Висковатый не просил, как бы следовало, досмотреть все вновь написанные иконы, а прямо обратился к обвинению их в не каноничности – вопрос темный, который может быть разрешен только в связи с историею тогдашних отношений и влияний вне иконописного дела и которого нам нет надобности касаться. Для нас же важно, что, заговорив о новых иконописных темах, Висковатый не нашел для их объяснения никаких данных в знакомой книжной среде, так как, очевидно, все эти новые темы проходили старым путем и принимались за греческие.

Во 2-х, Висковатый требовал, по словам Буслаева, подробных подписей на иконах, тогда как новгородские мастера ограничивались только краткими надписаниями имен. Суть дела, повидимому, заключалась, однако, в том, что Висковатый желал заменять некоторые иконописные измышления надписанием текстов на иконах, как например, начальные слова «Верую», не прибегая к той мистической символизации, которая установилась именно со второй половины XV столетия и появилась затем в греческой иконописи.

В 3-х, Висковатый негодовал на то, что рядом со священными изображениями в царских палатах стали писать аллегории и олицетворения: «в палате в середней Государя Нашего написан образ Спасов, да туто-ж близко него написана женка, спустя рукава как- бы пляшет, а подписано над нею: служение, а иное ревность, а иныя глумления». И Висковатому мнилось, «что-то кроме божественного писания», и о том «он смущался».

В 4-х, «некоторые изображения, – говорит Буслаев, – действительно могли быть писаны с переводов западных, на что указывает Висковатый, ссылаясь на свои беседы с латинами и именно с Матисом ляхом. Действительно, к этой эпохе относятся первые попытки снимать изображения с переводов западных, то есть, с иностранных гравюр: в чем вполне убеждает нас любопытнейшее и в высшей степени важное для истории нашего искусства замечание, сделанное пок. Д. А. Ровинским о том, что некоторые из произведений, писанных, по заказу Сильвестра, псковскими живописцами (Останею и Якушкой), не что иное, как копии с известных итальянских картин, снятыя по гравюрам». Это последнее замечание мы должны, конечно, ограничить, так как западные оригиналы стали известны и перешли в русскую иконопись задолго до самого изобретения гравюры и ее распространения, и именно в данном случае и по поводу обоих сюжетов: Единородный Сын и Во гробе плотски должно прежде всего принять во внимание их распространение задолго до гравюры. Конечно, если бы ранее эта сторона дела могла быть сколько-нибудь известна, то и период западного влияния не был бы ограничен, как то у нас теперь принимается, концом ХVI века и ΧVII столетием, но был бы передвинут в XV век и немного даже ранее того, как то было в исторической действительности.

Затем, мы должны дополнить рассуждения двух вышеназванных почтенных ученых указанием необходимости новой исторической постановки дела о Розыске. В самом деле, если Висковатый погрешил, возбудив канонические и догматические вопросы по поводу своих сомнений, то продолжать идти по тому же направлению нам, претендующим выполнить задачу истории иконописания, не подобает, а поэтому раз будет, наконец, поставлено на очередь историческое отношение русской и греческой иконописи, уже нельзя ограничиваться общими соображениями о том, кто прав в данном споре, а требуется в будущем расследовать в подробности историю нескольких иконографических тем и деталей. Так, 1) иконография должна разобрать последовательно отношение греко-восточного искусства к образу Богу Отца или Господа Саваофа: несомненно, что, кроме канонических взглядов, проводившихся отцами и учителями церкви на роль иконописи в главнейшем ее дел, иконописная практика знала последовательно несколько направлении.

Собственно византийская иконография, в пределах процветания византийского искусства, с X по XIII столетие, держалась исторического направления, изображая всюду Спасителя в Его историческом образе Бого-Человека на земле. Но греко-восточное искусство, по-видимому, издавна допускало образ «Ветхого Деньми», а затем различные ветви греческого искусства, например, в южной Италии, под влиянием романских образцов, отступали от византийской строгости. Наконец, в ответе митрополита и собора на сомнения Висковатого (стр. 13–14) указано, что в Успенском соборе в Москве есть образ Господа Саваофа «у Христова образа над главою, а та икона письмо греческое от древних лет». Наш анализ должен показать, насколько был прав собор, утверждая последнее, так как икона, на которой написан образ Господа Саваофа, называется иконою «Пречистыя Похвалы». Если, затем, перечисляют: образ Саваофа, написанный на иконе Благовещения, которую взяли из Новгорода в Юрьеве монастыре, «а письмо корсунское, а как принесена из Корсуни, тому лет с 500 и боле»; «тот же образ в Новгороде, на стене св. Софии и наружи за алтарем», а подписана та церковь иконописцы греческими свидетельствованными, то, конечно, историческая справка погрешает во многом. Далее, когда собор ссылается на старцев св. Горы, которые повсюду на св. Горе видали писанный образ Господа Саваофа и, в частности, в монастыре св. Пантелеймона, «в большом верху» (куполе), написан образ Господа Бога Саваофа в белых ризах и круг его неба и по небу звезды и около круга неба писаны ангелы стоячии в пестрых ризах и пр., и пр. то для собора, конечно, это образ греческий, тогда как мы можем видеть в нем некоторое известное подчинение западным образцам. 2. Висковатый правильно указал на отступление от греческой иконографии в том, что новгородские иконописцы стали писать Христа со спущенными или ослабленными дланями в Распятии. Правда, его по этому поводу мудрования, что де на кресте животворивое было распростерто слово, были писаны «не гораздо», как правильно указано ему собором, так как Бог Слово «не распинается Божеством, но распинается на кресте плоть Бога Слово, ю-же от нас прият». Однако, собор заметил западное новшество, а митрополит предписал иконы исправить, как то сказано в ответе (стр. 18): «А где написан Христов образ на кресте руки сжаты: а инде ослаблены и то иконники написали не гораздо, не по древним образцом греческим от своего неразумия и мы те образы велели переписати и инде где тем образцом обрящутся иконы и мы велим переписывати, а вперед тем образцом писати не велим, а велим писати с древних образцов греческих Христов образ на кресте простертыми дланьма». По пунктам 3, 4 и 5 собор, разбирая богословски-каноническое достоинство сюжетов: «Единородный Сын, сый в лоне Отчем» и «Почи Бог» ограничивается указанием соответствующих метафорических и символических мест и толкований У пророков и учителей церкви, тогда как собственно византийских образцов указать этим темам было нельзя, как то можно было сделать, например, по изображению Троицы, в виде трех ангелов.

Греко-итальянское происхождение многих русских типов Б. М., будучи признано, могло бы вызвать, хотя со временем, больший интерес к русской иконографии Б. М. и ее связям с высшим периодом художественного творчества и пробудить внимание русского просвещенного общества к нашим чудотворным и особо чтимым иконам. В настоящее время даже у духовенства, столь близкого к этому делу, проявляется такое гибельное равнодушие к состоянию этих памятников искусства и древности, которое не допускает и мысли об интересе к их происхождению и точному воспроизведению. Ученый архиепископ Сергий в своей брошюре о литографированных изображениях Б. М., изданной в 1899 году, ограничился по вопросу о типах сообщением общепринятого мнения, что три иконы: Смоленская, Владимирская и Знамение «послужили типом для последующих многих икон. Разности касаются больше положения Бого-Младенца и ручек и ножек Его и дланей Богоматери». Очевидно, ученый богослов полагал, что размещение ручек, ножек и дланей в иконах совершенно произвольное и никакого особого смысла и значения не содержит.

Живые интересы объединяли, напротив того, русских людей в старину вокруг иконописного дела. Как свидетельствует очевидец, известный Павел Алеппский, посетивший с антиох. патриархом Макарием Россию в 1655 году132, русские люди в старину «особенно ценили древние греческие иконы». Наряду с церквами, каждый дом наполнялся иконами, у бояр «бесчисленными», и московские люди, принимая от пришлого греческого духовенства всякие дары, «как благословение», «радовались только святыням и древним иконам». В таком особом почитании, наряду с религиозным чувством, сосредоточивалось и художественное и, надо признать, последнему отвечало и, высокое художественное достоинство греко-итальянской живописи ХV-XVI веков. Русские патриархи, митрополиты, архиереи и архимандриты русских обителей получали в дар от греков их иконы и, в свою очередь, имея своих особых иконописцев, писавших дарительныя «на благословение» иконы, наделяли ими греков133. Иконы «Владычицы»134 при обилии «кафедр», т. е. соборных храмов, начиная от патриарха и его кафедры во имя Великой ц. Успения Б. М., освященных во имя Богородичных праздников, являлись в особом обилии и распространяли по преимуществу привычное почитание к древней греческой иконописи, произведения которой разыскивались нередко греческим духовенством нарочито при их сборах на Русь135. Иконография Богоматери могла бы объединить около себя ряд разрозненных исторических вопросов и вызвать художественный интерес к нашей старине.

Как было бы хорошо и прямо плодотворно, в целях истинного почитания нашей художественной старины, если бы наши старинные чтимые иконы Богоматери, зачастую затемненные кустарным мастерством в иконном типе, были расследованы по отношению к оригиналу, а с этой целью, прежде всего, воспроизведены, хотя бы фотографиею, для научного пользования, а затем исторически возведены к своему источнику. Тогда бы открылось, что в иных деталях композиции содержится художественная мысль и высокая экспрессия, переданная лучшими мастерами христианского мира. Быть может, именно на этом всего ранее стало бы возможно соединить с религиозным воспитанием и художественное воспитание народа.

* * *

Примечания

П. П. Покрышкин. Православная церковная архитектура XII-XVIII столетия в нынешнем Сербском королевстве.

Отрывки древнейшего русского Иконописного Подлинника в рукописи половины XV века связывают иаш Подлинник с Греками и Славянами по технике и лексическому материалу. См. П. К. Симони, Материалы для истории техники книжного дела и иконописи, стр. VII, 1–17, и сербские Типики: стр. 71–87.

Diehl Ch. Manuel d’art byzantin p. 691–702. глава о «ренесансе византийского искусства в XIV веке».

Графа А. С. Уварова Сборник мелких трудов, т. II, 1910, стр. 10.

О росписях церквей см. краткие сведения в моей книге: Македония. Археологическое путешествие 1909.

Известия Русского археологического института, т. VII, I, табл. XII.

Сборник мелких трудов, 1910, т. II, стр. 1–22.

Роспись монастыря Сучавского еще в 60-х годах прошлого века была исполнена в виде калек пок. Президентом Чешской Академии Наук, архитектором Иос. Главкою.

В числе документов Венецианского Архива, опубликованных в «Revista pentru Istorie, Archeologie etc» изд. Григ. Точилеску, год I, m. II, Bucaresci, 1883, cmp. 141, читается благоприятный ответ за подписью нотария дожа, Молдавскому воеводе, данный в 1560 году, на просьбу его прислать живописцев и мастеров для украшения церкви: ... Significas te pro Sacris aedibus ad Dei optimi maximi cultbm istic ornandis summopere optare, ut aliqui ex pictoribus aliisque artificibus nostris ad opera huyusmodi conficienda idoneis, se in Moldaviam conferant, qua in re... omni ope contendimus... За указание документа приносим здесь благодарность А. И. Яцимирскому.

Е. Е. Голубинского «История русской церкви», т, II, I, стр. 98–144, 190–1, 388–9.

А. И. Успенского «Очерки по истории русского искусства». «Древне-русская живопись». 1906, стр. 41–45, с рис. на стр. 35–41.

«Исторические очерки». II, стр. 306–329. Сочинения Ф. И. Буслаева, II, 1910, стр. 286–305.

«Розыск или список о богохульных строках и о сумнении святых честных икон Дияка Ивана Михайлова сына Висковатаго, в лето 7062». Изд. О. Бодянским в «Чтениях в общ. истории и древностей России». 1858, II, стр. 1–42.

«История русской церкви», II, I, 1900 г., стр. 841–5.

Путешествие Антиох. П-ха Макария в Россию, пер. с араб. Г. Муркоса, вып. 3, в в Чтениях в И. Общ. Ист. и Др. 1898, III, стр. 10 11, 31–82.

Там же, стр. 125.

Там же, стр. 93.

См. разсказ об известной иконе «Влахернской Б. М.» в Успенском соборе, там же, стр. 11