К истории русских духовных стихов о преподобных Варлааме и Иоасафе

Посвящается проф. Н. Ф. Сумцову.

К числу наиболее популярных святых, воспетых не только в старой житийной литературе, но и в русской народной поэзии, принадлежат знаменитые царевич индийский Иоасаф и учитель его Варлаам, особенно царевич, привлекавший народное внимание своею удивительною судьбой, своим обращением ко Христу против воли и стараний отца, преследованиями, которым он подвергся со стороны отца за веру, и особенно своим отречением от славы и радостей жизни, удалением в пустыню и подвижническою жизнью в ней. В настоящем очерке я не имею в виду касаться общих судеб легенды о названных святых и литературной истории их жития; я предполагаю только обратить внимание на народные русские духовные стихи о них, интересуясь вопросами о происхождении и отношении этих стихов как между собою, так и к письменным памятникам. Текстов стихов дошло до нас довольно много, как в рукописях и старопечатных изданиях, так и в записях, сделанных из уст народных певцов; в «Калеках перехожих" Бессонова издано до 15 текстов, извлеченных из рукописей, 2 – из старопечатных изданий, и 67 текстов, записанных этнографами-собирателями.

Рассматривая тексты стихов об Иоасафе, старые и новые, мы можем установить несколько их типов. Располагаю обозрение их по возможности в хронологическом порядке их появления в печати или рукописи, исходя из опыта распределения, сделанного Д. И. Кирпичниковым[1].

Первый тип. Еще в Кутеинском издании (1637) «Истории о житии.... Варлаама и Иоасафа» мы находим, в приложении к книге, стихотворную «Песнь св. Иоасафа, кгды вышел на пустыню». «Песнь» написана на церковно-славянском языке, отличаясь в этом отношении от самой «Истории», изложенной книжным языком Юго-Западной Руси того времени. «Песнь» напечатана короткими строчками, в виде как бы стихов, хотя текст ее представляет скорее мерную прозу, лишь искусственно разделенную на стихи (может быть, этот текст приспособлен был для пения?). Главная мысль этой короткой «Песни» – привет пустыне, просьба о принятии ею певца «в недро свое», желание променять на пустыню царские чертоги, радость, вызываемая созерцанием природы. Кирпичников[2] полагает, что «чистый церковно-славянский язык Кутеинской песни доказывает, что она зашла с севера». Однако, некоторые южнорусские деятели просвещения умели владеть «чистым церковно-славянским языком», как во второй половине XVII в. (припомним св. Димитрия Ростовскаго), так и в первой, когда Мелетий Смотрицкий писал свою знаменитую грамматику церковнославянского языка. С другой стороны неясно, с какого именно севера могла зайти «Песнь» к издателям Кутеинской «Истории». Мне кажется, естественнее думать, что «Песнь» составлена кем-либо из деятелей южнорусской литературы Просвещения. Интерес в их среде к истории царевича и в частности к его душевному построению при удалении в пустыню проявляется и позднее (см. ниже); далее, разработку чисто лирического мотива мы скорее можем ожидать встретить у южнорусского книжника, в значительной степени уже проникнутого вниманием к душевному миру личности и идеею сознательного поэтического творчества, вводившого щедрою рукою в русскую литературу формы искусственной поэзии. И неопределенность стихотворной формы соответствует времени ранее половины XVII в., когда происходило у южно-русских писателей искание стихотворной формы, и силлабические вирши еще не сделались типичною формою поэтического творчества данной среды и эпохи[3].

В рукописях, с XVII в., встречаются тексты, очень близкие к этой «Песни»; некоторые из них напечатаны у Бессонова[4], под №№ 64–66, 177–178 (т. I, стр. 245–9, 737– 740). Эти рукописные тексты начинаются обыкновенно воззванием: «О прекрасная Пустыня, Приими мя в свои частины» (или «во свою частыню»). Главным образом они отличаются от «Песни» Кутеинского издания тем, что развивают более подробно мысль о замене прелести света сего, тленной и полной искушений, – пустынею. Связь их с «Песнью» несомненна: не только общая идея, но и многие выражения совпадают вполне; не буду приводить тому доказательств, тем более, что этот вопрос уже разъяснен Кирпичниковым; названный ученый, основываясь на таком сходстве, предполагал, что или рукописные тексты представляют распространение «Песни», или эта последняя – сокращение редакции, сохраненной рукописными текстами[5]. Для меня несомненно первое, не только потому, что Кутеинский текст является древнейшим, но и потому, что рукописные тексты стоят гораздо ближе Кутеинского к силлабическому типу стихосложения, большею частью имея уже рифмы, хотя иногда и очень несовершенные; стихи еще неровные, но по большей части 8-сложные. Думаю, что тот, кто переделывал стих, переделывал в направлении силлабического стихосложения, но едва ли наоборот. Кирпичников различал две переделки: одну, представленную у Бессонова текстами №№ 64–66, другую – №№ 177–178: некоторые, говорит он, подробности «Песни» не вошли в одну группу, но сохраняются в другой; так, Кирпичников указывает на сравнение мира с блудницею, сохраненное второю группой. Однако, это указание представляется мне не совсем понятным: такое сравнение есть и в стихах, относимых Кирпичниковым к первой группе; да и другие сколько-нибудь важные подробности встречаются в стихах, входящих и в ту и в другую из указываемых им групп, и я полагаю, что для такого подразделения нет достаточных оснований. Еще девять рукописных текстов перечисляет проф. В. Н. Перетц в составленном им списке известных ему рукописных текстов духовных стихов.

Переработки «Песни» принадлежат, очевидно, лицам, вошедшим во вкус южнорусского силлабического стихосложения: черты этого стихосложения, особенно преобладание женской рифмы и перенесение ради нее ударения на предпоследний слог, а равно и рифмование е и и, мы находим и в том тексте (Бессонов, № 178), который по Кирпичникову представляет «северно-русскую редакцию» рукописную (напр., стихи 53–54: царю–благодарю; 59–60: сподоби – свободи; 33–34: зверь – мiр).

Далее, мы находим стихи, записанные из уст народа и повторяющие мысли «Песни»; стихи эти записаны Киреевским, Рыбниковым, Языковым, Ильинским[6], в губерниях Олонецкой, Московской, Симбирской, Ярославской; они свидетельствуют о распространенности в народе данного мотива. Народные стихи, воспроизводящие тему «Песни», восходят, очевидно, как к своему источнику, к ней или к рукописным текстам (указанным выше или подобным им), повторяя их мысли. Рифма бо́льшею частью уже разрушена, как нет и черт южнорусского говора; но удерживается короткий стих, женское по преимуществу окончание стиха, наконец отдельные выражения, в роде «зыблющагося листвия»; кроме текстов у Безсонова (№№ 61–63) сюда относится стих, записанный г. Ильинским под № II[7].

Переход от рукописных текстов к устным совершался постепенно, и некоторые черты, отличающие устные тексты, попадаются уже в рукописях; таково, напр., осмысление непонятных терминов: замена кедровых деревьев кудрявыми отмечена Кирпичниковым еще в рукописи (И. П. Б., о. № 27, XVII в.).

Тип стиха, представленный рассмотренною группою текстов, обнаруживающих столь тесное родство между собою и имеющих своею старшею представительницею Кутеинскую «Песнь», называю в дальнейшем, следуя Кирпичникову, «Песнью».

Второй тип – это «Молитва св. Иоасафа, в пустыню входяща», приложенная к Московскому изданию Жития Варлаама и Иоасафа, 1681 г. («История или повесть о преподобных отцех Варлааме и Иоасафе»); перепечатана у Бессонова под № 75. Эта молитва также изложена на церковнославянском языке, короткими силлабическими стихами (8сложными) южнорусского типа, с женскими рифмами в каждой паре стихов. Содержание молитвы представляет также излияние молящимся перед Богом своего душевного настроения: он оставляет славу мира для пустыни, жаждая подвига, просить пустыню принять его; он надеется в пустыне милостию Христовою преодолеть все предстоящие ему там труды; в заключение он прославляет Варлаама и выражает надежду на соединение с иим. И эта «Молитва» почти буквально воспроизводится в рукописях; проф. В. Н. Перетц (в указанном выше месте) насчитывает 15 известных ему рукописных текстов; из них два текста напечатаны у Безсонова в названном издании, №№ 73–74; с ними также почти буквально совпадают устные стихи, из которых два, записанные в Симбирской губ. и в Москве, приведены Безсоновым в вариантах к № 73, a третий записан Ильинским в Ярославской губ. среди раскольников, любителей старой книги. Кирпичников назвал этот тип стиха «Молитвою », как буду далее называть его и я.

Третий тип. Стихотворение, изложенное силлабическим 13-сложным стихом (известным по стихотворениям хотя бы Симеона Полоцкого или Кантемира) и представляющее краткое изложение жития Варлаама и Иоасафа, на основании, вероятно, повести об их жизни. Напечатано в том же Московском издании 1681 г.; помещено также в той «Федоровской» рукописи, которою пользовался Бессонов и по которой он напечатал данный текст в «Калеках», под № 59; другой список упоминает проф. В. Н. Перетц (ук. место). Стихотворение, очевидно, принадлежит перу южнорусского силлабического стихотворца (рифмы: лице – человеце, содея – своея), хотя сочинено, может быть и в Москве. Останавливаться на этом третьем типе стиха я не буду, так как в настоящее время интересуюсь стихами, сохранившимися в устах народа, данная же версия, сколько известно, в народ не перешла; но некоторое, косвенное, значение для объяснения судеб народных стихов она, по моему мнению, имеет.

Четвертый тип известен в рукописи и в записях, сделанных на основании устного исполнения; у Безсонова (№ 176) напечатан текст, записанный в Нило-Сорской пустыни; варианты приведены по другому, рукописному тексту; судя по сообщению Кирпичникова, данный тип стиха поется и по другим местам; есть указания именно на монастыри: Кирпичникову «в детстве случалось его слышать с незначительными вариантами в Саровской пустыне»[8]; Кирпичников называет его «монастырскою песнею». Кроме того, один текст того же типа из уст народа напечатан в «Смоленском этнографическом сборнике» В. Н. Добровольского[9]; он очень близок к бессоновским текстам и отличается от них сокращенностью, перестановкою некоторых подробностей и искажением других вследствие их непонятности.

Содержание этой песни, очевидно, навеяно житием Варлаама и Иоасафа:. в ней повествуется о старце, принесшем царскому сыну драгоценный камень; следует описание достоинств камня: удобнее (легче) солнце взять рукою, чем оценить этот камень; далее – объяснение (камень – Христос); царевич стремится в пустыню за старцем; просьба царевича к пустыне – довести до старца; пустыня устрашает Иоасафа трудностью пустынножития; он выражает желание жить так, как пустыне угодно, и молится о своем соединении с Варлаамом.

От кого именно записан Безсоновский стих, от кого его слышал Кирпичников, не известно; о рукописи, из которой взял Бессонов текст, он также не сообщает обстоятельных сведений. Но и не имея таких сведений, едва ли можно сомневаться в том, что данный тип стиха имеет книжное происхождение и к певцам перешел из книги; по форме он разбит на строфы, по 5 стихов каждая; первые три стиха строфы почти всегда 6-сложные, четвертый большею частью 7–8-сложный, а пятый–очень коротка, большею частью имеет три слога. Такая правильность указывает на ту же искусственную школу силлабической версификации[10].

Это подтверждается еще нижеследующим обстоятельством. Данный тип стиха напечатан, кроме издания Бессонова, еще в одной книжке, собрании благочёстивых стихотворений, принадлежащем иеромонаху Киево-Печерской Лавры, Владимиру Мусатову. Указал мне на эту книжку, именно на 5-е издание ее, А. В. Марков; у меня под руками уже 13-е, посмертное издание, 1905 г.[11] Очевидно, названная книжка пользуется некоторою популярностью, и с нею приходится до известной степени считаться изследователю религиозных мотивов в русской народной песне. Иеромонах Владимир не определяет, к сожалению, внес ли он что-нибудь свое в собранные им стихотворения[12], но указывает, что главным образом являлся в роли собирателя: записывал то, что́ слышал хорошего от благочестивых старцев, которых он посещал в русских монастырях; как сообщает он сам в «Предуведомлении» к книжке, он «многократно слышал их поющих духовные псальмы....; иногда со слов их писал на бумаге духовные псальмы, иногда выпрашивал у них таковые списать, а от некоторых для памяти получал псальмы в дар». Среди записанных им псальм встречаем, например, очень известную псальму св. Димитрия Ростовского: «Иисусе мой прелюбезный, сердцу сладосте» (№ I); под № IV находим «надгробные стихи св. Димитрию...., написанные.... Стефаном»[13] («Взирай с прилежанием, тленный человече»....).

Хотя у Мусатова встречаются и стихотворения, изложенные тоническими размерами, но стихотворения силлабические, в стиле произведений старой школьной литературы, преобладают[14]. Среди стихотворений есть одно (№ XXI, последнее), представляющее почти дословное совпадете с Безе. № 176. Стих значительно разрушен и искажен, но все же достаточно ясно указываешь на силлабический характер своего первообраза. Помещение этого стиха в книжке Мусатова, в соседстве с другими силлабическими виршами, подкрепляет высказанную раньше мысль о книжном его происхождении; в основе его очевидно какие-нибудь, хотя и не дошедшие до нас в цельном и оригинальном виде, силлабические вирши.

Во всех указанных вариантах рифму находим не всегда, стих подвергся искажению, но в общем достаточно ясно, что в основе его лежит силлабическое стихосложение. Весьма возможно, что на страницы рукописи, как и в книгу Мусатова и в издание Бессонова, данный стих попал со слов какого-нибудь благочестивого старца, певшего старинную псальму, а может быть, и записавшего ее; что такую же псальму слышал и Кирпичников. В дальнейшем сохраняю и за этим типом стиха данное ему Кирпичниковым название «Монастырской песни».

Пятый тип стиха о Варлааме и Иоасафе, наиболее распространенный и известный по преимуществу в устной передаче, – это тот, который содержит в распространенном виде диалог царевича Иоасафа с пустыней. Царевич просит пустыню принять его; пустыня указываешь на многоразличные трудности жизни в ней; царевич заявляет, что ему не дороги прелести мира, что он готов к подвигу, и что утешаться он будет тем наслаждением природой, которое даст ему пустыня. Данный тип наиболее заслуживает внимания со стороны историка народной поэзии, в виду его особой популярности и распространенности именно в устной поэзии; очевидно, он представляет момент легендарной биографии Иоасафа, наиболее полюбившийся народным певцам.

Все внимание сосредоточено в этом стихе на одном моменте легендарной биографии Иоасафа, на моменте вступления его в пустыню; этот момент, требовавший особого напряжения духовных сил героя, наиболее решительный момент его жизни, по преимуществу привлекал тех поклонников аскетического идеала, которые воспевали подвиги царевича.

У Бессонова напечатано 12 вариантов данного типа стиха (№№ 45–55, 58), записанных из уст народа в разных местах России (в губерниях Московской, Орловской, Тульской, Рязанской, Симбирской), и два рукописиых текста (№№ 56–57), к которым следует прибавить рукописный текст, указанный проф. В. Н. Перетцем (означенное место). Различные варианты этого типа в общем довольно согласны между собой. С внешней стороны варианты разсматриваемого типа также представляют короткий стих, до известной степени напоминающий разсмотренные выше типы, и женские окончания.

Кирпичников полагал[15], что в основу данного типа, который он называл «Диалогомъ», и за которым я сохраняю это название, легла рассмотренная выше Кутеинская «Песнь»[16] (первый тип); речь Иоасафа «излагает вкратце содержание «Песни», отчасти в тех же выражениях («яко мати свое чадо»); в ответе его тоже отчасти выражения «Песни» («не стращай»....; в примечании исследователь по поводу данного места замечает: «В песни сходное выражение связано с самим романом; здесь оно как будто послужило мотивом для создания диалога»).

По-видимому, все отличия данного типа от Кутеинской «Песни» Кирпичников приписывает народным певцам, допуская, впрочем, что некоторые из них они почерпали и из других книжных источников; так, подробность о весне и кукушках взята, думает он, из другого рукописного варианта, в роде напечатанного у Бессонова под № 57; кое-что взято было, по его мнению, из Жития Варлаама и Иоасафа, которое было этим певцам знакомо[17].

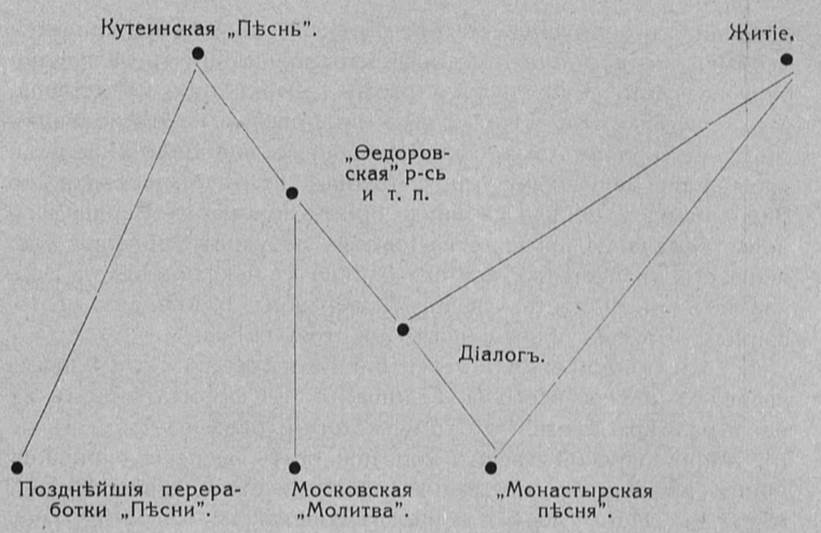

Далее, по мнению Кирпичникова, этот уже народный стих повлиял на «Монастырскую песню», т. е. на четвертый тип стиха, во второй его половине; в прочем эта «Монастырская песня» порождена Житием наших святых. Таким образом, взаимоотношение типов стиха, изученных Кирпичниковым, как он его себе представлял, может быть изображено такою схемой:

Некоторый свет на судьбу стихов о Варлааме и Иоасафе может пролить привлечете к сравнительному изучению еще одного стиха, недавно записанного нашим известным этнографом А. В. Марковым, прославившим себя своими записями «Беломорских былин». Кроме былин, г. Марков там же, на дальнем севере, в Архангельской губернии, записал ряд духовных стихов, из которых далеко не все еще увидели свет. В числе других записан им в с. Нижней Зимней Золотице, на Зимнем берегу Белого моря, от известной певицы былин, крестьянки А. М. Крюковой, тот стих, о котором я сейчас говорю. Этот стих, любопытный прежде всего обстоятельностью и полнотою повествования, в 243 строках пересказывает целое житие Иоасафа, впрочем, несколько не оконченное: конец стиха певица забыла; но, судя по содержанию, забыла она уже немного. А. В. Марков любезно предложил мне воспользоваться его записью и предоставил право опубликовать ее ранее выхода в свет его сборника духовных стихов; пользуясь этим разрешением, приношу за него А. В. Маркову глубочайшую благодарность; текст печатаю в приложении к настоящей статье. Данный стих представляет особый, шестой тип, который в дальнейшем изложении буду называть «Северным стихом». Этот тип представляет переделку Жития Иоасафа, с остановками на нескольких отдельных моментах, ознаменованных наиболее сильными душевными движениями героя; таковы: встреча царевича с Варлаамом и беседа с ним; прием Иоасафом Варлаама и новая беседа с ним; тоска Иоасафа по уходе Варлаама, удаление его в пустыню, краткая беседа с нею; беседа с Варлаамом в пустыне, главным образом о венцах, уготованных Богом праведникам на том свете.

Более обстоятельному разбору вопрос о происхождении «Диалога» и вообще о взаимоотношении типов стиха о Варлааме и Иоасафе не подвергался; между тем более внимательное сопоставление типов стиха позволить, может быть, придти к выводам, дополняющим и частью несколько изменяющим схему, предложенную Кирпичниковым.

Если мы сравним этот 6-й тип с рассмотренными выше, то прежде всего по отношению к форме найдем в нем размер близкий к тому, который оказывается и в типе «Монастырской песни»: короткий стих, женские окончания. Многия места и по содержанию напоминают соответствующие места в «Мон. песне», а иногда совпадают с ними: так, Варлаам и там называется «купцом премудрым»; так, сходными чертами изображается состояние царевича по уходе Варлаама, прибытие его в пустыню и обращение к этой последней:

|

Бессонов, № 176 |

Мусатов |

Запись А. B. Маркова |

|

Остался царевич после Варлаама, |

Остался царевич после Варлаама, |

Осталсэ царевиць после Варлаама, |

|

Завсегда стал плакать: |

И стал горько плакать. |

Завсегда стал плакать. |

|

«Не хощу я пребывать без старца. |

«Не хочу здесь пребывати без святого старца; |

«Не могу я здесе пребывать без старьца!» |

|

Оставлю я царство, иду во пустыню.... |

Иду я в пустыню, оставляя царство.... |

Слезно он все плачет. |

|

Пустыня любезная! |

Пустыня любезна! доведи до старца. |

Царства он лишилсэ, |

|

Доведи мене до старца, |

С ним я жить желаю....» |

Сам пошел в пустыню. |

|

И я ему буду |

Пустыня сказала отроку младому.... |

Слезно, идет, плачет. |

|

Служить верно как отцу» |

«Пустыня святая, |

|

|

(вар.: с ним я жить желаю....). |

Доведи до старца! |

|

|

Сказала пустыня |

Симъ(?) я жить желаю....» |

|

|

Отроку младому.... |

Пустыня сказует |

|

|

Отроку младому... |

В Северном стихе находим и место, в котором говорится о взимании солнца рукою, и которое я отметил выше в «Мон. песне»; но это место певцами, очевидно, не понято и искажено: в «Мон. песне», ближе стоящей (во всех вариантах) к книжному источнику, смысл сохранен яснее: Варлаам, восхваляя принесенный им драгоценный камень, говорить, что удобнее солнце взять рукою, чем определить стоимость камня. В Северном же стихе соответствующие слова вложены в уста не Варлааму, a Иоасафу: последний, заявив, что хочет затвориться в пустыне, предлагает затем Варлааму измерить небеса, взять рукою солнце с месяцем и звездами. Для чего? Быть может, для испытания мудрости Варлаама; пусть последний покажет ее:

Можошь, можошь ли, Варлаамей,

Взять ты соньцо, взять рукою,

Красно соньцо взять со лунами,

Светел месець со звездами?

Ты таку зьделать мудру мудрось,

Против того нечево́ не будетъ;

Запоем тогды мы славу,

Запоем то славу́ Восподьню (ст. 172–179).

Но очевидно, слова эти поставлены не к месту: если Иоасаф делает такое сверхъестественное чудо условием своего обращения, то непонятно и то, что он уже ранее заявил Варлааму о своем желании последовать его примеру, и то, что он, когда Варлаам заявил о невозможности сотворить такое чудо, нисколько не смущается и остается полон желания стать христианином и проникнуть теми же пустыннолюбивыми стремлениями. Певица ли, певшая стих А. В. Маркову, или еще ее учителя забыли первоначальное значение данной подробности и место, которое принадлежало ей в общем ходе повествования, – но самый образ взятия солнца рукою по своей смелости мог им понравиться, и они на свой страх ввели его в стих в ненадлежащем месте (и усилили: не только о солнце говорится в северном стихе, но и о месяце и звездах).

В обоих этих типах (4-м и 6-м) мы встречаем и прение о свойствах пустынной жизни, правда, в очень кратком виде: в «Мон. песне» пустыня, в ответ на просьбу Иоасафа довести его до старца, отвечает предупреждением, что жить в ней горько и трудно: надо постоянно молиться и поститься; царевич заявляет о своем твердом желании подвига; в Сев. стихе мысль о трудности жизни в пустыне высказана раньше и притом вложена в уста не пустыни, а Варлаама, во время беседы его с царевичем:

Ты пресладкое мое цядо, иоасаф свет цяревиць!

Во пустыни жить ведь надоть горько,

Надоть заповеди иметь Восподьни... (ст. 90–93).

Говоря о трудностях пустынной жизни, Варлаам между прочим указывает на пример Иоанна Предтечи, который, живя в пустыне, питался болотной водой и гнилой колодой. Иоасафа не смущает трудность:

Нечево я не боюсь-то,

Нечево я не страшусь-то.

Я лишусь у папы царсва,

Я иду с тобой в пустыню (ст. 103–106).

После этого разговора с Варлаамом прение в беседе с пустынею было бы излишним повторением, и в Северном стихе пустыня, в ответ на просьбу царевича довести его до Варлаама, отвечает приглашением: «Иди в пустыню» (ст. 209).

Черты сходства между «Монастырскою песнею» и северным стихом настолько значительны, что невозможно это сходство считать случайным и не объяснять его общностью источника. А так как для «Монаст. песни» мы, очевидно, должны предположить книжный источник, то к этому же источнику, в основании, мы должны возвести и Северный стих. По всей вероятности этот источник представлял собою стихотворную биографию царевича, изложенную в духе той же старой школьной литературы, силлабическими стихами. Наличность вышеуказанного третьего типа стиха подтверждает, что был интерес к подобным стихотворным переложениям жизнеописания Иоасафа. Предположить, что Северный стих развился под влиянием «Мон. песни», невозможно, так как содержание последней отвечает лишь части содержания первого.

Но оба типа, о которых идет речь, т. е. «Монастырская песня» и Северный стих, представляют не мало точек соприкосновения с наиболее распространенным в народе типом нашего стиха, с «Диалогом»: оба они содержат основные элементы того единственного эпизода, на котором остановился последний: обращение к пустыне, желание жить в ней, разговор с нею, прение о трудностях пустынножития. При этом однако некоторые черты в пределах данного эпизода являются общими Северному стиху и «Диалогу» в отличие от «Монастырской песни», другие – этой последней и Северному стиху, третьи –«Диалогу» и «Мон. песне».

Прение о трудностях пустынножития, так привлекшее к себе внимание народных певцов, входит таким образом во все варианты последних трех типов стиха, хотя и не вполне в одинаковом виде. Главное отличие Северного стиха от «Диалога» и «Монастырской песни», состоит в понимании и приурочении прения: в Северном стихе оно отделено от беседы с пустынею и перенесено к моменту беседы с Варлаамом; этот .последний, а не олицетворенная пустыня говорит Иоасафу о пустынных тягостях. Но при этом в содержании указаний, делаемых Варлаамом, находим некоторые детали, представляющие сходство с речами самой пустыни в «Диалоге» и отсутствующая в «Монаст. песне»: такова ссылка на гнилую колоду и болотную воду и св. Предтечу, который ими питался, живя в пустыне;

Там ведь жил был Предотеча....

Ишше пил Предотеця Он болотную воду,

Ишше кушал Предотеця

Он гнилую колоду (ст. 96, 99–102).

Что касается «Мон. песни», то она в свою очередь приближается к «Диалогу» в том отношении, что также выдвигает на очень видное место момент вступления Иоэсафа в пустыню и к нему приурочивает прение о трудностях пустынной жизни; «Диалогъ» останавливается уже исключительно на этом моменте и развивает мотив прения различными подробностями. Главное внутреннее отличие «Диалога» от других типов – это его лирический характер, стремление изобразить настроение царевича, его душевное состояние, приподнятое и возбужденное, обусловливающее переворот во всей его жизни. В этом смысле «Диалогъ» представляет дальнейшую ступень в разработке данного мотива, сохранившаяся в двух других типах в более спокойных, объективных пересказах; особенно такой характер заметен в Северном стихе (а «Монаст. песня» занимает в этом отношении как бы середину между ними); это соответствует, кажется мне, тому обстоятельству, что Северный стих записан в области, где еще обнаруживает живучесть эпическая традиция и эпическая концепция поэтического материала, которая не стремится к той концентрации, к тому освещению душевных движений героя в поворотный момент его жизни, какие старается дать «Диалог».

Если отбросить этот лирический элемент и развитие в его направлении основная мотива в «Диалоге», то мы получим чрезвычайно большое сходство между рассматриваемыми произведениями, т. е. между «Диалогом» с одной стороны, «Мон. песнею» и Северным стихом с другой. Это сходство заставляет придти к выводу, что и народный «Диалог» в основании имеет тот же источник, силлабического характера, который до нас не дошел, но который предположен уже мною на основании сравнения «Монаст. песни» и Северного стиха; при этом, конечно, «Диалог» использовал не весь источник, а только один его эпизод. То обстоятельство, что различные, мелкие иногда, детали входят иногда во все три последние типа стиха, а иногда в те или другие два из трех, не входя в третий, может быть объяснено наилучшим образом именно при допущении этого общего источника; различные черты его могли быть сохранены то всеми тремя типами, то двумя, то даже одним.

Содержание предполагаемого мною источника с значительною вероятностью можно восстановить путем сравнения последних трех типов стиха, из которых последний (Северный стих) воспроизводит его наиболее полно; в него, надо полагать, входили: пророчество об Иоасафе, встреча царевича со старцем, беседа с Варлаамом, тоска царевича по его уходе, удаление в пустыню, беседа с нею. Подробность о драгоценном камне и о взятии солнца рукою сохранена в четвертом типе («Монастырская песня») в более близком к источнику виде.

Из книжного источника можно объяснить и тот лирический элемент, который слегка чувствуется и в эпическом Северном стихе, хотя и ослаблен сравнительно с «Монастырской песней» и «Диалогом».

Прение о трудностях пустынножития, в том или ином виде входящее во все варианты последних трех типов стиха, очевидно, было в источнике; но труднее сказать, какое место оно в нем занимало и какой вид имело, а стало быть, в каком из новейших пересказов сохранилось вернее. Приурочение его к моменту вступления в пустыню везде, кроме Северного стиха, заставляет как будто считать такую именно связь более прочною и первоначальною. К тому же мы знаем, что стихотворцев XVII в. интересовал уже именно этот момент жизни царевича; автор предполагаемого мною стихотворения мог уже наити опоэтизирование этого момента в старинных стихотворениях XVII в. (кутеинской «Песни» и московской «Молитве»). Там уже он мог найти и мотив обращения юноши Иоасафа к пустыне и олицетворение этой последней. Не принадлежало ли потому перенесение прения к началу повествования, к беседе Иоасафа с Варлаамом, народным певцам Северного стиха?

В духе большей эпичности изложения, на которую я уже указывал, они могли ослабить элементы олицетворения и лиризма, с большей последовательностью и естественностью излагать события жизни царевича и заменить беседу с пустынею беседою с Варлаамом, с которым так естественно было Иоасафу заговорить об обстоятельствах пустынного жития. Разговор же с пустынею уменьшился до очень скромных размеров.

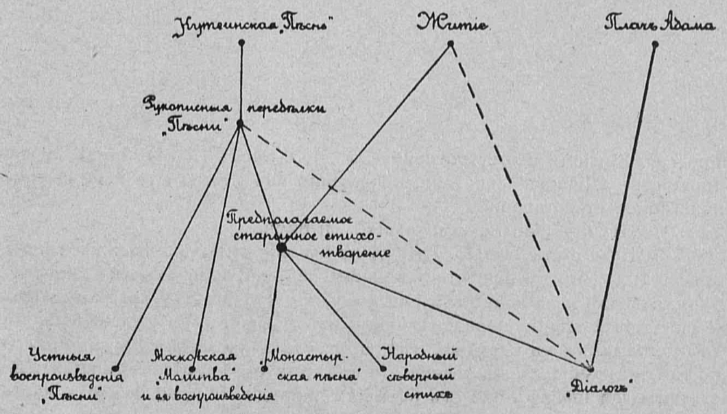

Таким образом я полагаю, что сопоставление последних трех типов стиха о Варлааме и Иоасафе позволяет предположить для них основной общий, именно книжный, источник. Этот источник (стихотворение силлабического характера) в свою очередь воспользовался стихотворениями XVII в., а равно и житием царевича, различные эпизоды которого и пересказывал (между прочим такие, которые сохранились только в Северном стихе, как видение уготованных на том свете венцов: Сев. стих, 228–236). Намеченные в ранних стихотворениях: образ олицетворенной пустыни и мотив беседы Иосафа с нею, автор предполагаемого мною книжного стихотворения распространил и развил подробностями тех страхов, о которых лишь упоминает «Песнь». По крайней мере так возможно предполагать по отношению к тем подробностям, которые общи или всем последним трем типам (4–6) стиха или хотя бы двум из них. Народные певцы еще больше развили значение беседы царевича с пустыней. При таком понимании дела я иначе смотрю на соотношение типов четвертого и пятого («Монастырской песни» и «Диалога»), чем Кирпичников, объясняя сходные черты между ними не влиянием «Диалога» на «Мон. песню», а общностью источника.

Предположение Кирпичникова[18], что известные черты в некоторых вариантах «Диалога» испытали новое влияние со стороны Жития царевича, остается в силе. Сравнение же с первым типом («Песнью») позволяет допустить влияние и с его стороны. Это влияние могло прежде всего подсказать народным певцам мысль выделить именно момент входа в пустыню и обращения к ней царевича; посвятить стих лирическому излиянию душевного настроения Иоасафа; далее, «Песнь» могла повлиять на одну важную подробность народного стиха; я говорю о представлении пустыни в образе сада; этот образ, столь развитой в «Диалоге», ясен уже в «Песни», где говорится о зыблющемся от ветров «зеленом листвии» пустыни и т. п. Говоря о влиянии на «Диалог» со стороны «Песни», я имею в виду не столько самую «Песнь» в Кутеинском издании 1637 г., сколько ее позднейшие переделки, рукописные ли, вроде упомянутой выше «Федоровской» рукописи, или устные; и Кирпичников готов был возвести «Диалог» не прямо к «Песни» 1637 г., а именно к тексту «Федоровской» рукописи[19]. Распространенность текстов этого рода, особенно рукописных (рассмотренные мною рукописи стихов о Варлааме и Иоасафе дают текст именно в форме этой переделки), делает вполне возможным влияние первого типа стиха на «Диалог». Народным певцам образ сада показался привлекательным, и они развили его, рисуя наслаждение природою, которое Иоасаф ожидает найти в пустыне. Я полагаю, что на данный образ повлиял и другой стих, именно «Плач Адамов», в котором Адам также взывает к прекрасному саду, т. е. раю, из которого он изгнан, но которого вожделеет его душа. Стих этот очень распространен (у Бессонова, напр., №№ 632–666) и основан на богослужебных песнопениях сыропустной недели, в которых достаточно развит интересующий меня образ (в стихирах и особенно в икосе[20] этого дня), и содержание которых в главных чертах воспроизводится народными певцами. Из Плача Адамова могло перейти в наш стих типа «Диалога» представление Иоасафа плачущим перед садом, неизвестное другим типам стиха о нем[21]; в некоторых вариантах соответственно тому пустыня называется «матерью прекрасной пустыней": Во дальней во долине Там стояла мать прекрасная пустыня (Бессонов, № 46). В варианте Плача Адамова (Бессонов, № 642) мы находим такие же подробности в характеристик рая, какими утешает себя при мысли о пустыне Иоасаф: растительность (в Плаче – цветы, в стихе об Иоасафе –листья) и чудные птицы. Близость плачей Адамова и Иоасафова подтверждается и тем, что они встречаются в одной и той же рукописи; укажу, например, рукописи Богданова[22], заключающие Плач Адама, Молитву Иоасафа и Плач последнего (№№ 70, 86).

Роль народных певцов в выработке типа «Диалога» при принятии моего предположения определить точно довольно трудно, так как само предполагаемое стихотворение нельзя восстановить с точностью; но сравнивая все три последние типа стиха, можем полагать, что они, остановившись на моменте входа Иоасафа в пустыню, развили мотив прения и дали ему своеобразное освещение, проникнутое известною напряженностью и восторженностью настроения, восторженностью, направленной как на подвиги аскетизма, так и на наслаждение природою.

Результаты моих соображений можно представить в виде следующей схемы[23].

Таким образом, я предполагаю бо́льшую связь между духовным народным стихом об Иоасафе и книжною литературой школьного происхождения, чем это думал, напр. Кирпичников; мне кажется – и это главное отличие моего мнения, что самый мотив диалога, прения царевича с пустыней принадлежит изобретению книжника-стихотворца, а не народных певцов (которым это изобретение, хотя бы и на основами известного выражения[24] в книжном стихе, приписывают Кирпичников, а за ним в последнее время[25] Ю. М. Соколов). Если мое предположение справедливо, то оно прибавляет несколько новых штрихов к картине, представляющей усвоение нашим великорусским севером старинной литературы школьного типа, южнорусского происхождения, и влияние этой последней на великорусскую народную поэзию[26].

Конечно, рассмотренные переработки могли восходить к своим источникам или непосредственно или через ряд нескольких последовательных переработок.

А. П. Кадлубовский

Приложение

Северно-русский Стих о Варлааме и Иоасафе в записи А. В. Маркова

Стих о Варлааме и Иоасафе записан в 1899 г. А/В. Марковым на Зимнем берегу Белого моря, в селе Нижней Золотице, от крестьянки А. М. Крюковой, знаменитой певицы былин (см. Беломорские былины, стр. 27 и слл.; Материалы, собранные в Архангельской губ., стр. 8–9, 17 и др.). Стих этот Крюкова переняла у покойной соседки Марфы Ларионовны (см. о ней «Беломорския былины», стр. 273)....

Из сообщения А. В. Маркова.

Иосаф и Варлаамий

Был жил царь премудрой.

Народилса же у царя-то,

И родилось ведь цядо мило,

Как родилса тут млад цяревиць;

5. Нарекали-тο ему имя

Иосаф же сьвет царевиць.

Мудреци были, люди хитры,

Шьчо сказали цярю премудрому:

«Ты не радуйсе, цярь премудрой,

10. Своёму сыну Иасафу,

Иасафу ты всё цяревицю:

Он оставить твоё царсво,

Всё большо твоё государьсво;

Он поступит же, младой юноша,

15. В православну веру, в крешшону;

Он свою душу будет спасати,

Во Христа он будёт верить».

Он возрос тут Иосаф же,

Он возрос-то до лет петнадцеть.

20. Некуда́-то же он не ходитъ

Ис полат-то, полат царьскихъ.

Говорил ёму царь премудрой,

Ево батюшко-свет родимой:

«Прогуляй-ce, млад мой юноша,

25. Иосаф ты мой сьвет цяревиць,

По игра́м по всим, по беседам.

Соберу я тебе девиць же,

У царей доцерей королевськихъ;

Приведу я к тебе в полаты

30. Их во платьи драгоценном;

Звеселят тебя, младого юношу».

Промолцял Иосаф цяревиць,–

Не отьвету ёму всё, не привету.

Говорит-то своёму дядьки:

35. «Ты любезной мой милой дядька!

Ты поедем со мной всё прогулятьце

По тому ли мы по цареву.

Я послушаю отца своево,

Я царя же всё премудрого».

40. Тут ведь царь тому зрадовалсэ,

Иосаф-от шьто поежжаетъ.

Как уехал Осаф цяревиць[27]:

«Шьто премудри мне-ка люди

Ето всё мне пусто сказали!»

45. Как поехали по царству,

Увидал Иосаф царевиць,

Увидал он чудо чудноё,

Он увидел диво дивно:

Он седатого старого старьця.

50. Говорил он своёму дядьки:

Шьчо любезной мой милой дядька!

Тут какой идёт старой старець,

Тут какой же идёт седатой?»

Говоритъ-то ведь ему дядька:

55. Ты не бойсе, пресладко цядо,

Иасаф ты наш царевиць:

Етот старець-от такой же был,

Как ведь ты-то теперь и я какой;

Постарел он теперь в пустыни;

60. Он трудитце, Бohy молитце,

Мало хлеба он воскушаетъ. –

Говорит-то тут Иосаф царевиць:

«Ты любезной мой милой дядька!

Призови ты ко мне поближе,

65. Мне-ка рець шьтобы говорить с им,

Про пустыню мне спросить же».

Дядька со́звал же того старьца;

Старець всё пришол к ему близко,

Всё пришол к им, становилсэ,

70. Цяревицю ниско поклонилсэ.

Тут увидял млад цяревиць

Всё одежду ихну пустыньску,

Сам тому скоро ужахну́лсэ.

Прорече́т тут млад царевичъ:

75. «Тебе как мне-ка звать-то, старьце?»

Старець от радосьти взирает

На прекрасного всё на юношу,

На Иасафа свет цяревиця:

–Ты зови, зови миня, цядо,

80. Иосаф свет, зови, цяревиць,

Как зовут миня Купець Премудрой;

Ноне миня зовут как –

Я сьвятой теперь Варлаамий. –

Царь заговорить» (замечание певицы).

Проречет млад наш юноша

85. Иасафъ-то свет царевиць:

«Ты скажи мне, о купець премудрой,

Скажи, святой Варлаамий,

Роскажи ты мне сушшу правду,

Роскажи про сьвяту пустыню».

90. –Ты пресладкое мое цядо,

Иасаф свет цяревиць!

Во пустыни жить ведь надоть горько,

Надоть заповеди иметь Восподьни.

Я скажу про одну пустыню

95 Молодому тебе юнаши:

Там ведь жил был Предотеча,

Все ведь жил он, Богу молилсэ.

Шьчо питалсэ Предотеця:

Ишше пил Предотеця

100. Он болотную воду,

Ишше кушал Предотеця

Он гнилую колоду.–

«Нечево́-то я не боюсь-то,

Нечево я не страшусь-то.

105. Я лишусь у папы царсва,

Я иду с тобой в пустыню».

Говорит Иосаф цяревиць:

«Ты зайди, зайди ко мне, старце,

Уж ты, о купець премудрой,

110. Ты сьвятой, сьвятой Варлаамий!»

Говорит сьвятой Варлаамий:

–Уж ты hой еси, Иосаф ты,

Иесаф ты сьвет цяревиць!

Не допусьтят до тебя слуги:

115. Ты за замками сидишь за крепкима,

За строгима караулами. –

«Ты приди, приди ко мне, старець,

Ты приди-ко, приди, не бойсе!»

–Я приду, приду к тебе, цядо,

120. Оману твоих караульщиковъ:

Я скажу, шьто иду з дарами,

Дравоценной несу камень. –

Приежаёт Иосаф цяревиць,–

Ево батюшко стрецяетъ:

125. «Шьчо пресладкое мое цядо,

Иосаф свет цяревиць!

Каково тебе погулялось,

Каково тебе показалось?»

Прореце́тъ-то Осаф цяревиць

130. Своему он батюшку родному:

–Нечево я почти не видял,

Нечево мне не прилюбилось. –

Запиралось ихно цядо

Во свои-ти он полаты.

135. Идетъ-то купець премудрой,

Шьто святой к ему Варлаамий.

Варлаамия не пускаютъ;

Варлаамий отвечаетъ

Он святым же своим духом:

140. «Уж вы слуги, слуги верны!

Мне царем ведь все приказано;

Я иду-ту к ему с подарками,

Дравоценные несу камень».

Скоро слуги пропускали

145. Шьчо светого-то Варлаама.

Отпираёт он полату, –

Возрадело сладко цядо,

Он берёт старьца за руку,

Он садит ево со слезами,

150. Уречёт он таки речи:

«Ужь ты о купець премудрой,

Ты святой, светой Варлаамий!

Вприведи ты в веру крешшону

Ты обех жо нас со дядькой».

155. Приводил их в веру в крешшону,

Во крешшону, в православну.

Проречетъ-то чадо пресладко,

Как прекрасной-от млад юноша,

Иасаф же сьвет царевиць:

160. «Ужь ты о, купець премудрой,

Ты святой, светой Варлаамий!

Ты скажи, скажи мне всю тайнось:

Скажи, как ты на свет родилсэ?

Я Христа в сибе приобряшшу,

165. Приобряшшу Христа я средь собя;

Затворюсь ли я в сьвертепи,

Начну плакать я, млад царевиць,

Во всю жисть-то во грехах своих.

Ужь ты можошь ли, Варлаамий,

170. Небеса ли ты все измерить,

Вси моря и всеи земьли?

Можошь ли, можошь ли, Варлаамей,

Взять ты соньцо, взять рукою,

Красно соньцо взять со лунами,

175. Светел месець со зьвездами?–

Ты таку зьделать мудру мудрось,

Против того нечево́ не будет;

Запое́м тогды мы славу,

Запое́мъ-то славу Восподьню,

180. Непрестанно же будём слушать:

Слава Творцу,

Векам Отцу,

И сыну!»

Скажот Варлаамей (2):

185. –Не могу взять соньца,

Не могу взять месець.

Останьсе, царевиць;

Я пойду в пустыню.

Я тебя найду же (2). –

190. Осталсэ царевиць

После Варлаама,

Завсегда стал плакать (2):

«Не могу я здесе Пребувать без старьца!»

195. Слезно он всё плачет (2).

Царсва он лишилсэ,

Сам пошол в пустыню.

Слезно, идет, плачет (2):

«Пустыня святая,

200. Доведи до старьца!

Сим я жить желаю,

Я Христа же приобряшшу сресь него».

Пустыня сказует Отроку младому:

205. – Пресладко наше чядо,

Прекрасной млад ты юнаша!

Любит тебя Боже (2),

Присладкий Исусе.

Иди во пустыню.–

210. Пожил он в пустыни (2).

Стал трудом трудитце,

Стал Богу молитце,

Стал постом поститце.

«Ты, говорит, молиссе и постиссе; вам всем Богом по веньцу налажоно: в перьвы́х тебе венець, во вторых дядьки твоему, а в третьих отцю твоему».

Скажот Варлаамей (2):

215. Юнаша прекрасной (2),

Иасаф царевиць!

Будёшь ты богатой (2)–

Пожалешь отцю[28] богатьства».

Отвечат млад юнаша (2):

220. – Я, купець премудрой,

Сьвятой же Варлаамей,

Жалел кабы богасьва,

Не лишалсэ я бы царсва,

Не оставил бы всё царсво.–

225. «Вот тебе скажу я (2):

Мо́лисе ты долго»....

Старьцю стало жалко, как себя изнурял Иасаф цяревиць, стал молитьце за ёго.

«Я скажу, Осаф цяревиць:

Три венця есь приготовлено,

Купил ты себе царсво небесное:

230. Тебе венець есь преготовлен,

У сьвятых в руках есь аньделовъ;

Да ишше́ венець пригото́влён

Шьто любимому дядьки,

Да ишше венець приготовлён

235. Шьто родимому твоёму папы,

Шьчо цярю-ту всё премудрому».

Да ведь воспрого́ворит

Млад юнаша Иасаф царевиць:

– Моёму-ту отцю за шьчо венець?

240. Он живёт ведь в доми и на царсви;

Он постомъ-то, живет, он не поститце,

Уж он hосподу Богу, живет, не молйтце;

А я век поло́жил, свою молодость, в пустыни.

Тогда сказал Варлаамий: «Потому ему венець, шьто он попал в веру православну, сам за тебя молитце. Тепереця ты пожалешь богатьсва – небесного царсва»[29].

[1] Греческие романы в новой л-ре.... Харьков 1876, стр. 178–187; История Рус. Слов. Галахова2, § 20 (1, стр. 234–7).

[2] Романы...., 184.

[3] Мелетий Смотрицкий в 1619 г. старался еще дать теорию метрического стиха. Наиболее же раннею формою стиха являются рифмованные строки без размера. Об этом вообще см. В. Н. Перетц, «Историко-литературные исследования и материалы», т. I и III.

[4] N Румянцевской рукописи, по которой напечатан у Бессонова вариант под № 65, издателем не отмечен; это № 408; в издании есть некоторые неточности. В том же рукописном собрании (Моск. Публичн. и Румянц. Музеев) данный тип стиха встречается, в очень близком виде, и в других рукописях: Ундольск. №№ 671, 2852.

Кирпичников в своей работе упоминает специально о Феодоровской рукописи, сведения о которой сообщены Бессоновым в предисловии к «Калекам» (названа им по имени купца Федорова, которому она принадлежала); но представляемый ею текст – только один из ряда текстов.

[5] Н. соч., 184.

[6] «Живая старина» 1906.

[7] Указ. Книга, стр. 53-54.

[8] Η. соч., 185, примеч.

[9] T. W, 666-667.

[10] Я не понимаю, почему Кирпичникову казалось, будто этот стиха «составлен правильным трехстопиым хореем» (И. Р. Галахова2, 1,237).

[11] Благоговейные чувства души, стремящейся к Богу, или духовные псальмы, собранные в назидание христиан от разных богоугодной жизни старцев, затворников и пустынножителей, Киево-Печерской Лавры иеромонахом, блаженные памяти, Владимиром Мусатовым. Киев. 1905.

[12] По-видимому, если вносил, то мало: свои записи он «почел за полезное, снова все оные пересмотрев и, где нужно, исправив – паче в правописании, предложить в пользу ближних", т. е. издать («Предуведомление»).

[13] Упоминаю об этих стихах потому, что они также встречаются и среди записей, сделанных из уст народных певцов; см. псальму «Взирай с прилежанием".... в сборнике Истомина и Дютша: Песни Рус. народа (из Олонецкой губ.), 1894, № 8.

[14] И в сфере школьной литературы в XVIII в. сочиняются тонические стихотворения, по новой моде (вслед за Ломоносовым и др. новыми поэтами), особ. оды. См. примеры хотя бы у И. Е. Евсеева, Опис. р-сей орловских книгохранилищ, I (Ор. 1905), N° 41; Е. В. Петухова, Заметки о некоторых р-сях, хранящихся в Библиіотеке Института Кн. Безбородко, 33–40.

[15] Греч. романы, 185–6; Ист. рус. Слов. Галахова2, I, 235.

[16] Он выражается не совсем ясно: стихи народные «происходить от той (рукописной) редакции, которая стояла ближе к «Федоровской» рукописи и Кутеинскому изданию». К чему же именно? Эти два варианта в предыдущем изложении Кирпичниковым достаточно различены; по-видимому, дело идет о редакции, сохраненной в «Феодоровской» рукописи.

[17] Так на данных Жития по его мнению основаны: 1) весь № 60 у Бессонова; 2) указание на верных слуг в № 45; 3) указание на длинные волосы в № 50.

[18] Греч. романы..., 186.

[19] То же подтверждает сличением некоторых подробностей и Ю. М. Соколовы «Весна и народный аскетический идеал". Р. Ф. В. 1910, 3/4, 82.

[20] Привожу текст икоса.

Седе Адам тогда и плакася прямо сладости рая, рукама бия лице, и глаголаше: Милостиве, помилуй мя падшаго.

Видев Адам ангела изринувша и затворивша божественнаго сада дверь, воздохну вельми и глагола: Милостиве, помилуй мя падшаго.

Споболи, раю, стяжателю обнищавшу и шумом листвий своих умоли Содетеля, да не затворит тя. Милостиве, помилуй мя падшаго.

Раю вседобродетельный, всесвятый, всебогатый, Ддама ради насажденный и Евы ради заключенный, умоли Бога о падшем:

Милостиве,

помилуй мя падшаго.

[21] «Расплакался Адамий,

Перед раем стоя" –

обычное начало «Плача Ддамова» (см. Бессонов, № 659 и др.);

«Расплакался младой юнош,

Иоасаф царевич, пред пустынею стоя", – начало нашего стиха.

[22] И.А. Бычков, Описание рукописей Богданова, II.

[23] Относительно предлагаемой схемы я должен заметить следующее: допустив выше возможность нового влияния на народный стих («Диалог») со стороны Жития, я в схеме обозначаю это влияние пунктирною линиею: обозначаю этим способом, что черты, сближающие «Диалог» с Житием и отсутствующие в «Мон. песне» и Сев. стихе, могли попасть в «Диалог» или непосредственно из Жития или через предполагаемое стихотворение.

[24] «Не стращай меня, пустыня».... и проч.

[25] Назв. статья, стр. 83. Замечу, что основная мысль статьи Ю. М. Соколова о том, что в наиболее древнем виде народного стиха («Диалога») речь о весне и ее красотах влагалась в уста Иоасафу, а не пустыне, и указывался таким образом один из мотивов, побуждающих Иоасафа стремиться в пустыню, где он будет наслаждаться природой, – по моему мнению, основательна и соответствует старейшим книжным стихам, где Иоасаф рисует прелесть природы и предвкушает наслаждение ее близости.

[26] Интерес школьных поэтов к личностям Иоасафа и Варлаама подтверждается и стихотворениями, принадлежащими Симеону Полоцкому (в котором можно предполагать и автора «Молитвы» в издании 1681 г.) и вошедшими в его Рифмологион. Риторические по своему содержанию, они еще не изданы и я их знаю по сообщению мне Д. И. Белецкого.

[27] «Царь заговорит» (замечание певицы).

[28] Вместо «отча».

[29] Певица не знала конца стиха; к изложенному она прибавила лишь следующее: «До того допоетьце, шьто «история вся» – так вот и сказано».