IV. Изящество иконописного предания. – Природа и идеальность. – Иконописные типы

Смешивая новейшую русскую иконопись ремесленного сельского производства с иконописью древнерусской, а эту последнюю с византийской, и вместе с тем не отличая в живописи византийской древнейшего изящного стиля от позднейшего испорченного, сверх того, основываясь в своих суждениях о живописи византийско-русской на старых иконах, обветшалых и утративших свой колорит от времени, от сырости и других случайностей, русская публика вообще имеет самое смутное понятие об этом предмете. Здесь разумеются не только те, которые безусловно порицают в искусстве все древнерусское и византийское, но и те, которые убеждены в высоких достоинствах этого стиля в отношении религиозной идеальности и строгого благочестия. Те и другие, несмотря на противоположность своих взглядов,исходят от одного и того же смешанного понятия об иконописном стиле, и, может быть, ценители византийско-русского искусства, держась ложного основания, приносят больше вреда в распространении превратных понятий об этом искусстве, нежели хулители; потому что, своей неосновательностью давая против себя оружие своим противникам, они только вводят в подозрение и роняют то дело, на восстановление которого они, казалось бы, более других призваны. Можно отдать им полную справедливость во всем, что говорят они о святости сохранения древнехристианских преданий в искусстве православном, о верности иконописных типов Христа, Богородицы, Пророков, Апостолов и других святых личностей, об идеальном представлении сюжетов, не заслоняемых и не нарушаемых внесением ненужных, праздных мелочей из действительности, о строгости молитвенного выражения в лицах. Но, как ни достойны уважения все эти качества, они могут быть выражены в искусстве только тогда, когда в нем соблюдено главнейшее, основное условие, без которого невозможны ни верность типов, ни ясность традиционного сюжета, ни благочестивое выражение. Это главнейшее условие есть природа.

Под природой в искусстве разумеется верность действительности в очертании фигур, в их постановке и движении, и особенно в выражении душевных движений, наконец, в колорите. Это требование должно быть признанным законным и разумным на том основании, что только при естественности всех внешних форм изображения, при верности душевного выражения, как во всей фигуре, так и преимущественно в лице, художник может внушить зрителю те идеи, которые его самого воодушевляют. Верность природе и естественность надобно строго отличать от так называемого натурализма, забирающего себе господство между новейшими живописцами, особенно в нашем отечестве. Рафаэль всегда был верен природе, но никто не заподазривал его в натурализме. Голландская школа Ван-Эйков уже в XV веке умела достигнуть самой тщательной, фотографической передачи натуры, но постоянно оставалась на высоте искреннего религиозного направления, и очень редко падала в натурализм, и то по недостатку эстетического вкуса, разумеется, сравнительно с итальянскими мастерами того же времени и ранее. Натурализм, в своей последней крайности, есть особенный вид подражания природе: или тупое, бессмысленное воспроизведение действительности, или намеренное представление только материальной стороны жизни, в соответствие тем современным учениям, которые посягают на религию и низводят все человеческое до животных инстинктов; как например, если бы какой живописец, чтоб приучить публику к ужасам крови и резни, вздумал изобразить дымящийся кровью труп Робеспьера, в виде отвратительного анатомического препарата, или, чтобы наглядно убедить в тщетности утешений религии в роковые минуты, изобразил бы прекрасную женщину в зверском отчаянии и отупении, ожидающую смерти в темнице, заливаемой из окон водой во время наводнения.

Природа одинаково нужна в искусстве и идеалисту, и материалисту; тот и другой, с одинаковыми правами могут пользоваться ее формами, но только с различием в своих целях – идеалист для облагорожения и возвышения идей и чувствований, материалист – для низведения человеческого достоинства до степени зверя.

Условившись в понятии о природе, и строго отличив естественность от портретности и натурализма, мы должны придти к убеждению, что только то иконописное произведение может удовлетворить всех и каждого, которое, с религиозным одушевлением, соединяет верность природе, как во всех очертаниях фигуры, так и в ее движении и выражении; например, когда тело распятого Спасителя написано со знанием анатомии, а плач и тоска предстоящих – с наблюдением над природными выражениями этих душевных и телесных движений. Дело художника относительно природы тем и ограничивается. Затем он является уже или идеалистом, или материалистом. Он удержится в пределах идеального представления своего сюжета, если благоговение внушит ему в лице Распятого выразить красоту неземного спокойствия, которую иногда накидывает на черты покров смерти: как это удалось, например, Дюреру в его знаменитом образе в Венском Бельведере: Поклонение Троице. Художник увлечется материализмом, если даст волю своей охоте копировать мертвое тело во всем его безобразии, как сделал такую попытку Андрей Мантенья, в изображении усопшего Спасителя, в смелом ракурсе, или сокращении фигуры, от ног, прямо обращенных к зрителю, на картине в Миланской галереи Брера.

Древнехристианское искусство, а также и византийское до XII в., при идеальности религиозного одушевления, представляет в лучших своих произведениях естественность очертаний и колорита и очевидное стремление к подражанию природе, как к необходимому условию искусства.

В доказательство этому мы приведем несколько данных из известных уже нам источников иконописного предания.

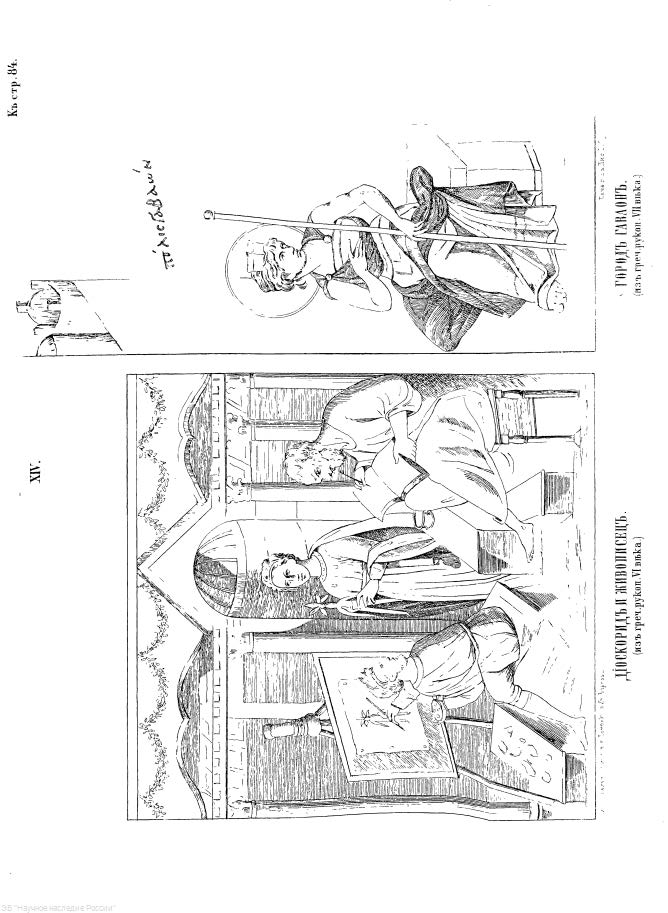

Древнехристианские художники92, воспитанные на античных преданиях классического искусства, усвоили себе тот стиль, образцы которого сохранились в Геркулануме и Помпее. Стенная живопись мифологического содержания, открытая в этих городах, и живопись христианская II и III столетий в катакомбах, при всем различии в содержании и идеях, – очевидно произведение одной и той же школы, так что можно бы предполагать, что тот же мастер, когда был язычником, украшал сценами из Овидиевых Метаморфоз дворец Римского Кесаря, а, приняв крещеную веру, той же самой кистью и теми же красками изображал мучеников и библейскую историю в катакомбах. Природу и изящество он наследовал от античного искусства, но возвысил и одухотворил и то, и другое христианским восторгом времен мученичества. Потому произведение древнехристианского стиля отличаются гармонией в сочетании свежести природы с благородной идеализацией – этим существенным качеством искусства античного. Постановка и движение фигур, поворот головы и очертание лица, наконец, драпировка – все дышит античным изяществом. Статуя послужила образцом для живописной фигуры, которая на древнехристианской мозаике или на миниатюре, также как и на Помпеянской стене, будто изваяние, отделяется на ровном цветном фоне, который потом стали позолачивать. Иногда по ровному полю, позади фигур, проводятся архитектурные линии, здания, стены арок, как например на мозаиках Св. Георгия в Солуне IV в., или впоследствии, на миниатюрах Менология X–XI в. Ландшафта еще нет. Дерева стоят без перспективы; воздух не оживляет их тяжелой листвы, будто они скопированы с каменного рельефа на саркофагах. Но животные – птицы и звери, изображены натурально и изящно. Древнехристианская миниатюра – это прекрасный античный рельеф, перенесенный на плоскость и оживленный самым свежим колоритом. Пример античной фигуры города Гаваона на миниатюре рукописи Иисуса Навина VII–VIII в. см. на рисунке 32 и следующим рисунком 33 из Диоскорида. Пример целого рельефа на миниатюре см. дальше из Лобковской Псалтыри IX в.

Рис. 32. Город Гаваон (из греческой рукописи VII века)

Такое же сходство в стиле замечается между миниатюрами христианского содержания и содержания языческого в рукописях церковных и классических, писанных одновременно, в IV–V столетиях.

Таковы греческие миниатюры Илиады в знаменитой рукописи Миланской Амброзианы93. Характер этих миниатюр общий с живописью катакомб, а также Геркуланума, Помпеи и других остатков древнехристианского искусства. Рисунок бойкий, краски наложены мастерски и смело. По отвалившейся кое-где краске надобно полагать, что мастер сначала обводил чернилами общие контуры или абрисы, а потом раскрашивал, впрочем не все, а только положение фигур и общие группы складок, лица же оставлял без черного очерка, предоставляя вырисовку их местным краскам, теням и бликам, как у нас делали русские миниатюристы даже до последнего времени, отрисовав все фигуры, и оставив лица пустыми пробелами (что часто встречается в рукописях). Потом греческий миниатюрист все частности фигур наводил местными колерами, а по ним уже расписывал и растушевывал подробности, для рельефа фигуры, светлыми и темными красками. Так все пространство, назначенное для лица, он наводил тельным цветом, обыкновенно жаркого, медноватого оттенка. Потом – глаза, брови, губы, он писал темным колером; в глаза пускал белила для изображения белка и для освещения взора светом; по носу и другим выдающимся чертам проводил слегка беловатые блики, а на губы сверх черного налагал красное; так же наводил румянец. Довольно натурально пишет он животных и дерева, и, хотя не знает полного ландшафта, но в изображении отдельных предметов природы очевидно стремится к подражанию природе.

Очень близки к этим миниатюрам и по времени происхождения, и по стилю миниатюры греческой Библии в Публичной Библиотеке в Вене. Сколько художник стремился к естественности и искал себе опоры в подражании природе и в античных преданиях, можно судить из краткого описания следующих миниатюр этой рукописи94:

– Мин. 1. История первых человеков. Адам и Ева – великолепные фигуры, и по красоте, и естественности, особенно в сцене грехопадения. Позы обеих классически изящны. Как по всей фигуре, так и но своей позе Ева напоминает античный тип Венеры. Тело ее бело, Адама – смуглое, медно-красное. В обеих фигурах много выражения. Весь фон в листьях и ветвях, с цветами и плодами.

– Мин. 3. Потоп. В рисунке утопающих очевидно старание художника следовать природе. Колорит яркий: по синему морю мелькают красные одежды и смуглые лица и тела. На головах утопающих пряди волос ветром откидываются назад, что придает голове изящный очерк, особенность, напоминающая многие фигуры Рафаэля. Иные из утопающих в смелых ракурсах, на которые художник не рискнул бы без короткого знакомства с природой. Таковы две фигуры, помещенные рядом будто для того, чтоб показать мастерство рисунка: обе в своем сокращении, в горизонтальном положении, обращены головой к зрителю, но одна писана от лица навзничь, а другая – от затылка ничком.

– Мин. 6. Ной спит, полуобнаженный. В изображении нагого тела художник хотел быть анатомически верен природе. Особенно натурально писана виноградная ветвь, однако с той заметной особенностью, что листья изображены тщательнее и вернее гроздей.

– Мин. 9. Лот бежит со своим семейством из Содома. Город горит. Жена Лота только что превратилась в соленый столб. Она была в светлом голубоватом одеянии, и широко драпирована: так она и осталась вся светло-голубоватая, и лицо стало того же цвету, будто мраморная статуя, широко драпированная, но драпировка, от превращения в тяжелую массу, виснет тяжелыми складками, от чего вся фигура потонела, будто уже готова из статуи, с ловким поворотом головы, сузиться в колонну с капителью. Спокойствию этой окаменелой фигуры, отвесно вкопанной, как столб, отлично противополагается, вся скосившаяся от быстроты, бегущая группа Лота с остальным его семейством. Все они, и в жестах, и в чертах лица, выражают внезапный ужас, особенно сам Лот, в трепете закрывающий одеянием свое лицо, однако не настолько, чтоб нельзя было читать резкого выражения, отражающего его чувства, в конвульсивно сжатых бровях.

– Мин. 15. Исав возвращается с охоты. Он ведет лошака. За ним идет охотник – и по колориту и по грациозному рисунку – фигура Помпеянской живописи, в розовой короткой рубах и сандалиях. На левом плече держит палку, на которой висит убитый заяц. Передние лапы, за которые заяц привязан к палке, подняты вверх, и потому голова насильственно выпрямилась и так окоченела, а уши печально опустились. В этом убитом зверке, с грациозным выражением соединена замечательная натуральность в рисунке и колорите, будто у Голландцев XVII в., только не так микроскопически, как отделывали эти позднейшие мастера, а широкой кистью отделаны мускулы зверя и шерсть. фигуре охотника дана необыкновенная живость и грация движения, в мгновенном повороте головы; потому что, идя, он оборачивается назад к собаке, которую ведет на двух ремнях, привязанных к ее ошейнику; между тем как другая собака забежала вперед и с выражением какой-то любезности в своих свободных движениях ласкается к хозяину: подпрыгнув она подняла к нему свой морду и ласково касается лапой его коленки.

– Мин. 29. Иосиф спит на кровати, на светло голубоватой постели и такого же цвета подушках, драпированный того же цвета покрывалом, оставившим обнаженными только голову и руки по самые плечи. Он в отличном ракурсе, и в смелом, но натуральном повороте. Правую руку подложил под голову, а левой держит одевающее его полотно. В небесах, в синем полукруге усеянном звездами, ему поклоняются луна и солнце: луна в виде Дианы, с рожками молодого месяца на голове, писана только белыми очертаниями по голубому; солнце, в виде Аполлона, все розовое, в короне; от него идут красные лучи. Этот мотив, с некоторыми вариациями, повторился в одной из Чешских миниатюр Лобковицкой Библии XIII в. – На миниатюре рядом, тот же Иосиф рассказывает свой сон отцу и матери. Удивление слушающих выражено в резких, по натуральных движениях. Внизу братья Иосифа, изящно расположенные группами, пасут стада. Рисунок, горячий колорит тела, положение и движение фигур – словом, все в этой миниатюре веет красотой и естественностью античной живописи.

– Мин. 33. Темница, в виде круглой ямы. По сторонам Виночерпий и Хлебодар: в их позах, движениях и в чертах лица отлично выражены уныние и отчаяние. Между ними, в резком с ними контрасте – блистающая юностью, красотой и благородным спокойствием прекрасная фигура Иосифа, напоминающая лучшие античные типы Помпеянской живописи.

– Мин. 36. Прекрасный юноша Иосиф, весь проникнутый неземным вдохновением, объясняет фараону сны. Фараон сидит на престоле, красивая фигура, без бороды, в низенькой золотой короне, или диадеме, украшенной белым и красным, в великолепном, но не в широком одеянии, ловко охватывающем его развязную фигуру95.

Верность природе, в очертаниях, выражении и колорите, руководимая чувством античной красоты, и воодушевленная искренностью благочестия первых веков христианства – вот первые залоги Византийского художественного предания, открываемые в греческих миниатюрах IV–V столетия. Следующее за тем столетие, оставившее нам высший образец этого стиля в Св. Софии Константинопольской, поддерживает то же предание и служит посредствующим звеном между древнехристианским и собственно византийским стилем.

Из рукописей, относящихся ко времени сооружения и украшения Св. Софии Константинопольской, остановимся на двух: на Венском Диоскориде и на Туринских Пророках.

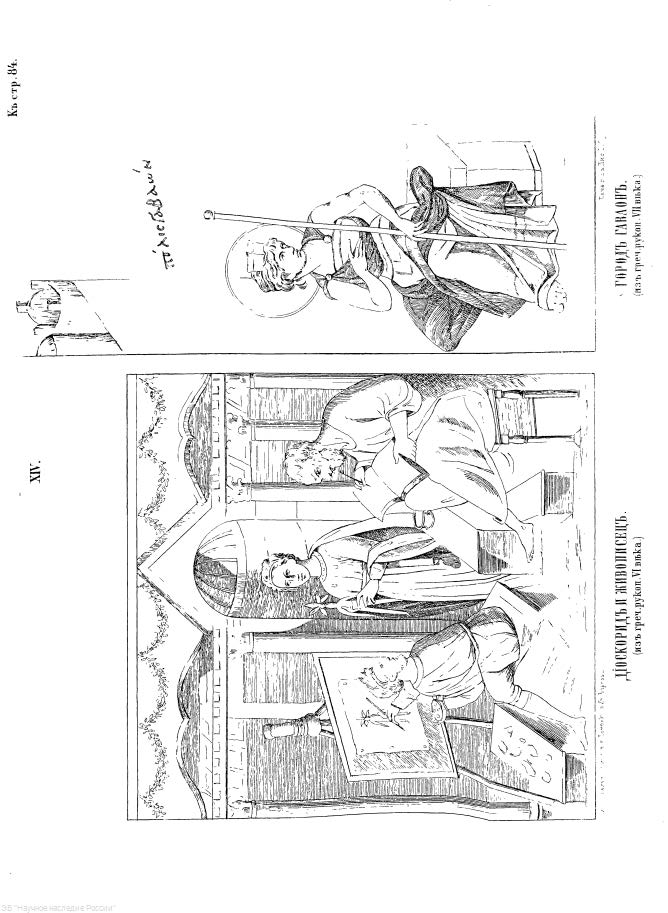

Миниатюры Диоскорида имеют высокую важность для истории искусства потому, что предлагают в своем содержании и в технической отделке живую связь VI-го века, особенно в портретных изображениях – с преданиями античными, которые постепенно вошли в миниатюры этой рукописи, переходя из века в век от ранних рукописей этого сочинения. Сначала идут миниатюры исторического и символического содержания, потом писаны растения, далее змеи, насекомые и наконец птицы. Рисунок вообще правильный, колорит яркий, и в человеческих фигурах цветистый и жаркий, будто Венецианской школы. Очерка не видать из под местного колорита, по которому, будто гвашью, наведены тени и блики и румянец на лице. В растениях вся зелень писана натурально, листы в перегибах и ракурсах будто живые, но цветы значительно грешат против натуры. Особенно изящно писаны птицы с разноцветными перьями, сюжет, рано перенесенный из Византии в русское искусство, напр., в Изборнике Святославовом 1073 года. Судя по миниатюрам Диоскорида, можно смело заключить, что живопись Византийская VI века получила по преданию от античных школ все художественные средства для выражения своих идей, само собой разумеется, за исключением перспективы, ландшафта и светлотени, введенных в искусство значительно позднее.

Укажу на миниатюры, равно любопытные и по верности природе, и по античной красоте.

– Перед сидящим Диоскоридом (рис. 33) стоит красивая женщина, держа в руках мандрагору, т. е., корень растения, оканчивающийся человеческой фигурой. Внизу умирающая собака. Над женской фигурой надписано: εὔρεσις (изобретение). И так, это олицетворение. – Посреди стоит в нише под красивым полусводом та же женская фигура (изобретение), с мандрагорой в руке. Налево от зрителя, сидит живописец, спиной к этой женской фигуре, и, оглядываясь не совсем в ловком повороте, списывает мандрагору на пергамене, прибитом гвоздиком к пюпитре (вроде классной доски на ножках); а направо сидит сам Диоскорид и пишет, держа книгу на правом колене: обычай писцов того времени, наблюдаемый иногда и в нашей древней иконописи в изображении пишущих Евангелистов. Но для нас особенно важен живописец, списывающий растение с натуры: прямое указание на то, что древнехристианская живопись не разрывала своей связи с непосредственным изучением природы.

Рис. 33. Диоскорид и живописец (из греческой рукописи VI века)

– Миниатюра в великолепной раме, написанной в виде золотой цепи на синем фоне. В переплетах цепи, писаны, на помпеянский манер, амуры, занимающиеся разными изделиями, между прочим один рисует на пюпитре. В самой миниатюре; на троне в царском венце, в фиолетовом исподнем одеянии, и в золотом верхнем, сидит красивая женщина. Это Юлиана Аникия, скончавшаяся в начале царствования Юстиниана. По сторонам стоят две женские фигуры; это олицетворения, как значится в греческих подписях: одна Благоразумие, с книгой; другая – Великодушие, с золотыми деньгами. Около последней обнаженная детская фигурка с крыльями, держит раскрытую книгу: это античный Амур, но получивший новое, символическое значение Любви к премудрости Господней, как значится в греческой подписи: πάθος τῇς σοφίας χρίστου (amor sapientiae creatoris – по переводу Несселя). Перед Юлианой пала в ноги в молитвенном, наивном положении, усвоенном в искусстве Византийском, женская фигура: это Благодарность, как значится в греческой подписи (εὐχαριστία).

Все лица этих и других миниатюр разбираемой рукописи прекрасны; фигуры пропорциональны, портреты характерны; олицетворения носят отпечаток античных типов классической мифологии. Амур служит, очевидно, посредником между древней мифологией и христианской символикой.

Дойдя до VI века, в подтверждение мысли о том, что искусство Византийское не чуждалось природе, надобно припомнить в искусстве монументальном знаменитые мозаики в Равеннском храме Св. Виталия, изображающие в портретах императора Юстиниана со свитой царедворцев и со стражей, архиепископа Максимиана с духовенством и императрицу Феодору с придворными дамами и евнухами. Особенно удачно передан характер Феодоры – ее ум, жестокость и чувственность – в выразительном бледном и длинном лице, в маленьком рте и больших, глубоких глазах. Сверх того, вся эта торжественная процессия, с великолепными костюмами, составляя драгоценный памятник для истории быта того времени, тем самым говорит в пользу мастеров этой мозаики, относительно их желания быть, верными действительности96.

Говоря о портретах греческого искусства VI в., следует припомнить, что этот художественный элемент по прямому преданию восходит к первым векам христианства. Превосходные портреты Галлы Плацидии, Гонория и Валентиниана III, работа греческого мастера Вуннерия, V в., на знаменитом кресте в Брешии, служит посредствующим звеном между портретами на позднейших мозаиках и на древнейших саркофагах, в щитах, или медальонах, отличный образец которых смотр. на рис. 10–13.

Так как в основе типа Спасителя предполагалось его человеческое подобие, то есть, воссоздание его действительного образа, как он явился исторически, и так как этот тип разрабатывался в искусстве в связи со сказаниями о настоящем образе Христа, запечатленном нерукотворно на убрусе, то очевидно, что христианское искусство, развивая священные типы, вместе с тем должно было возделывать и портрет.

На низшей степени понимания и при неразвитости вкуса тип смешивается с портретом. Так, древнерусские иконописцы, изыскивая древнейшие иконы святых, оставались в уверенности, что они стремятся к воспроизведению их портретных подобий. Тип, понимаемый в смысле художественном, есть нечто иное, как идеальное воссоздание общего, неизменного характера какой-нибудь личности, запечатленной известной идеею. В этом смысле тип соединяет в себе портретность с идеальностью, и именно в том виде, как он проявляется в античных идеалах.

Как вся древнехристианская живопись последовательно развилась из античной, так и потребность в типическом обособлении священных личностей восходит к эстетическим законам античной скульптуры, которая так отчетливо определила все типы классического Олимпа. Уже с давних времен артистический взгляд привык с первого раза отличать Зевса от Аполлона, Юнону от Дианы. Когда христианское искусство, более и более высвобождаясь от античной примеси, должно было определить свой собственный цикл священных личностей и исторических сцен, тогда искусство, воспитанное древностью, естественно пришло к тому результату, что эти личности и сцены тогда только всеми будут поняты в их настоящем смысле, когда в точности они будут определены однажды навсегда, то есть, чтобы лицо и одежда того или другого типа имели свой известный, как бы портретный характер, так же как Благовещенье или Рождество писались бы с известными подробностями и в одинаковом порядке. Этот закон типичности, созревший в Византийском стиле., точно также не может служить ему упреком в стремлении к неподвижности и безжизненности, как и античной скульптуре, которая при типичности умела держаться на почве действительности и не сковывала художественной свободы; потому что тип есть совокупность начала портретного с идеальным. Следовательно портретность, которой искали в священных иконах, должна пониматься не иначе, как в смысле определенного идеального типа. Именно этим объясняются разноречия во мнениях древних богословов о типе Спасителя. Между тем как одни, с точки зрения внешней объективной, хотели определить черты лица Спасителя во всей их подробности, другие, с точки зрения идеальной и субъективной, утверждали, вместе с Оригеном97, что лицо Спасителя не имело определенного выражения, и в разные времена бывало различно, или казалось каждому иначе, смотря по его личному расположению. В отношении искусства, это последнее мнение удобно применяется к объяснению художественного типа Спасителя, который, в своих общих очертаниях (изложенных в третьей главе этой статьи), является более или менее одинаковым на всех произведениях мозаического периода, и вместе в тем имеет различное выражение в каждом из них. Это будто одна и та же личность, но различно понятая художниками и представленная с различным выражением на каждой их множества икон. Для наглядности, повторяя здесь снимок с римской мозаики Космы и Дамиана (рис. 34), мы должны присовокупить, что, на основании сказанного, только все вместе взятые древнейшие иконы Спасителя могут дать удовлетворительное понятие об этом божественном типе.

Рис. 34

То же самое надобно разуметь и о прочих христианских типах. Каждое из священных лиц на разных иконах имеет черты общие и вместе различается по особенности в личном взгляде художника. Что не требовалось предварительного портрета с натуры для того, чтоб художественный тип с идеальностью характера соединял в себе кажущуюся портретность, достаточно вспомнить о превосходнейших типах ветхозаветных лиц, пророков и праотцов, в памятниках древнего христианского искусства. Именно здесь надобно обратить внимание на другую из двух вышеупомянутых рукописей VI в. Это Пророки (Малые) в Туринской библиотеке. Для любителей и художников предлагается здесь копия с шести икон (рис. 35), из которых две изображают юношеские типы Пророков Аввакума и Захарии, две – средних лет: Софония и Иоиля, и две – типов старческих: Ионы. Михея и пр. Сравнивая эти изображения с описаниями в русских подлинниках, не можем не отдать справедливости этим отличным руководствам в том, что несмотря на очень естественные отклонения их от древнехристианского предания, зависевшие от разных обстоятельств, все же они представляют замечательное с ним согласие, как это можно видеть из описания изображенных здесь Пророков, взятых из рукописи VI в. А именно: № 1 – Аввакум: млад аки Георгий. № 2 – Захария Серповидец: млад аки Димитрий. № 3 – Софоний: сед аки Богослов. – № 4 Иоиль: сед аки Илия. № 5 – Илия, характеризуется так: сед, космат. № 6 – Иона: сед, плешив, брада аки у Николы. – Михей: аки Андрей Апостол, по плечам косы. Андрей же характеризуется так: власы растрепалися; брада аки Иоанна Богослова.

Рис. 35 Малые Пророки (Миниатюры из Туринских рукопис. Пророчеств VI-IX века

Итак, согласно с замеченным выше развитием византийских типов, в русском подлиннике типы средних лет постарели, но молодые и старческие удержали свой первобытный характер.

Было уже не раз замечено, что многовековое коснение искусства на той же степени, как оно выработалось и определилось, составляет существенный характер Византийского стиля. Развивались и размножались иконописные сюжеты, но сторона изящная оставалась при прежних, уже давно выработанных формах. Во всех произведениях Византийского искусства, особенно начиная с IX в., как мы заметили, господствует поразительная неровность в смешении изящных форм, наследованных от старины по лучшим оригиналам, с формами искаженными, иногда даже до безобразия. Все это явствует с первого взгляда, даже при беглом обозрении лучших греческих миниатюр от IX в.; и сверх того чем миниатюры позднее, тем больше преобладает в этой смеси неизящное перед изящным, по мере того как предание об этом последнем все более и более заглушалось. Что изящная техника еще господствовала в греческих школах IX в., доказательством служат миниатюры Парижской рукописи Григория Богослова. Хотя и здесь не все миниатюры равного достоинства и иные даже с самыми грубыми ошибками против всех правил искусства, как, например, миниатюра, изображающая утопающих в всемирном потопе: они лежат на воде всей своей фигурой, будто на постели, не погружая ни рук ни ног; однако вообще техника миниатюр изящна, и многие изображения безукоризненно хороши. Стиль живописи широкий и размашистый, а не мелкий и робкий, как в миниатюрной работе наших сельских иконописцев. Колорит сочный и яркий, иногда напоминающий Тициана и Рубенса. фигуры писаны не по черному абрису, а местными красками. Волоса на голове писаны широкой кистью, как густые пряди, оттеняемые широкой светлотенью, а не волосок к волоску, с микроскопической их отделкой, как в русской иконописи XVI и XVII столетий. Тело и лицо, по тельному цвету, тоже широко раскрашены, где надо, то коричневой краской, то красной, или тронуты белыми бликами и так называемыми оживками. Колорит вообще жаркий. Женщины и юные фигуры белы, нежно-румяны и большей частью прекрасны. Иногда белы и нежны и бородатые мужчины, даже седые старики (как в Чешской и Кёльнской школах живописи ХIV–XV в.); но вообще мужчины медного колорита, по которому наведен румянец и брошена коричневая тень с отсветом белых бликов. Ангелы – белы, нежны и румяны; их головки грациозны.

При той же неровности в стиле, отличается теми же художественными достоинствами и Парижская Псалтырь IX–X в., из которой, между прочим, можно ясно видеть, как хорошо умели пользоваться колоритом и светлотенью греческие художники того времени, чтобы произвести изящный эффект. Таким эффектом отличается олицетворение Ночи, под видом Дианы, в миниатюре (л. 435), снимок с которой помещен выше, на рис. 20. Над головой ее развевается синее легкое покрывало; она в синем сиянии, и все тело ее, руки шея и лицо – по тельному колориту наведены синими тенями, даже каштановые ее волоса тронуты синими бликами. И вся эта синева в гармоническом переливе светлотени, так что вся фигура кажется каким-то неземным видением в голубом тумане.

Из рукописи XI в. Житий Святых и Слова Иоанна Дамаскина о рождестве Христове, на Афонской горе, в монастыре Есфигмена, в образец вполне художественной грации можно указать на красивую женскую фигуру, сидящую на зеленом лугу. Руками держит она свои роскошные косы, по обе стороны спускающиеся по плечам. Одеяние изящно охватывает полные груди. Красивые руки обнажены по локоть. Такую фигуру скорее можно бы встретить на стенах Помпеи, нежели на листах церковной книги. Как в Помпеянской живописи заметна наклонность к натуральной школе, допускающей ежедневное и тривиальное, так и на византийских миниатюрах лучшего стиля, чему служит образцом в той же рукописи миниатюра, изображающая троих пастухов в поле. Двое усердно играют на инструментах; третий, оживленная фигура, к ним обращается с тривиальными жестами, соответствующими его простонародным привычкам98.

Как пало русское искусство XVI в. в отношении художественном, лучше всего можно видеть из сличения миниатюр Индикоплова в Макарьевских Четьях-Минеях с соответствующими им во флорентийской рукописи, не позднее XII в., но, без сомнения, по древнейшим образцам. В этой последней рукописи Адам и Ева (лл. 83 об. и 113 об.) писаны также изящно, как в Венской Библии V в. Замечательна также по изяществу миниатюра (л. 116), на которой изображен Авель, как пастух, между козами и овцами. Есть и собака. Животные писаны натурально. Но особенно обращает на себя внимание высоко художественная фигура Авеля. Он обнажен, и только с левого плеча спускается звериная шкура до колен. Он оперся на посох, и левую ногу, как античный фавн, закинул вперед на правую, на которой стоит твердо, а голову склонил немножко на правую руку, так что извивающаяся линия всей фигуры отличается античным изяществом. Лицо прекрасно. Голова в сиянии. Как искусно умел художник изображать зверей, можно убедиться из миниатюры, изображающей льва и коня (л. 272). Это великолепная группа, достойная резца античного скульптора. Лев со всеми четырьмя ногами взобрался на хребет копя, и кусает его в крестец, около гривы, а конь пал на передние ноги, и свою голову в изящном изгибе прячет вниз, себе под ноги.

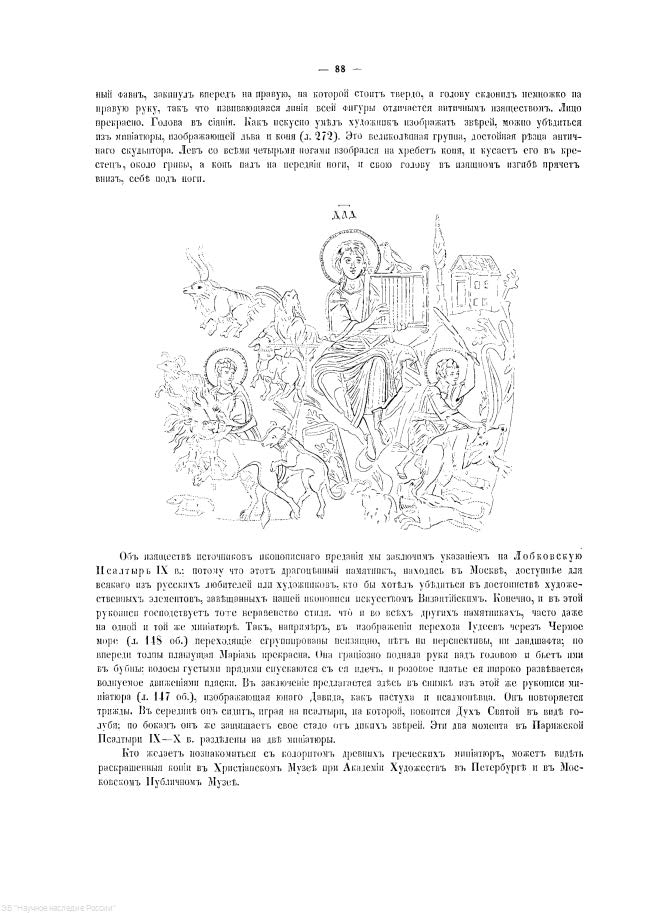

Об изяществе источников иконописного предания мы заключим указанием на Лобковскую Псалтырь IX в.; потому что этот драгоценный памятник, находясь в Москве, доступнее для всякого из русских любителей или художников, кто бы хотел убедиться в достоинстве художественных элементов, завещанных нашей иконописи искусством Византийским. Конечно, и в этой рукописи господствует тоже неравенство стиля, что и во всех других памятниках, часто даже на одной и той же миниатюре. Так, например, в изображении перехода иудеев Через Чермное море (л. 148 об.) переходящие сгруппированы неизящно, нет ни перспективы, ни ландшафта; но впереди толпы пляшущая Мариам прекрасна. Она грациозно подняла руки над головой и бьет ими в бубны; волосы густыми прядями спускаются с ее плеч, и розовое платье ее широко развевается, волнуемое движениями пляски. В заключение предлагается здесь в снимке (рис. 36) из этой же рукописи миниатюра (л. 147 об.), изображающая юного Давида, как пастуха и псалмопевца. Он повторяется трижды. В середине он сидит, играя на псалтыри, на которой, покоится Дух Святой в виде голубя; по бокам он же защищает свое стадо от диких зверей. Эти два момента в Парижской Псалтыри IX–X в. разделены на две миниатюры.

Рис. 36. Миниатюра Лобковской (Хлудовской) псалтыри л. 147

Кто желает познакомиться с колоритом древних греческих миниатюр, может увидеть раскрашенные копии в Христианском Музее при Академии Художеств в Петербурге и в Московском Публичном Музее.

От древнейших источников обращаясь к нашей иконописи, мы должны сделать следующие замечания о ней в художественном отношении.

1) Так же, как и ранние источники, наша иконопись, даже в лучших своих образцах, представляет неровность стиля в смешении изящных форм с неизящными, завещанном от Византийского искусства и поддерживаемом наивностью русских мастеров, не умевших критически относиться к своему искусству. Следовательно, успехи нашей иконописи в будущем должны происходить от развития ее лучших сторон и от устранения из нее ее недостатков: так что в ней самой заключается уже зародыш ее усовершенствования в отношении художественном. Это лучшее состоит в прямой связи с изяществом древнехристианского иконописного предания.

2) Не зная ни природы, ни античного мира, русский иконописец напрасно искал вдохновения в богословской схоластике, и только больше и больше грубел и разучивался. Богословие нашло согласным со своими догматами дать беспомощной фантазии некоторое подспорье. Составилось и твердо упрочилось предание, что священные лица христианского мира оставили по себе для всеобщего чествования свои портреты. Художнику предоставлено было с лучших и древнейших портретов изготовлять копии. Этим преимущественно ограничивалась его деятельность, поставленная таким образом в новое, неестественное отношение к природе; потому что, изготовляя копию с портрета, он должен был неукоснительно держаться древнего оригинала, не смея самостоятельно относиться к природе. Итак, образовался стиль портретный, но такой, который не только не имеет никакого отношения к природе, но даже полагал новую преграду между ней и художественным творчеством. Но мы уже знаем, с какой творческой свободой создавались типы христианского искусства; знаем, что многие из них, каковы например типы личностей ветхозаветных, уже ни коим образом не могли претендовать на портретное происхождение; знаем, что даже тип Христа, при одинаковых очертаниях, видоизменялся по взгляду художника. Следовательно, чтоб воссоздавать во всей свежести христианские типы, наша иконопись должна следовать тому же процессу, который совершался в искусстве в эпоху их создания; то есть, с идеальностью религиозного благочестия, в котором нельзя отказать нашим иконописцам, она должна соединять изучение природы, и в ней отыскивать формы, соответствующие описаниям типов в подлинниках.

3) Лучшие источники Византийского иконописного предания отличаются правильностью рисунка как в целой фигуре, так и в ее оконечностях, выражением, изящной группировкой, отличным колоритом и даже светлотенью. Слабый отблеск этих достоинств по частям можно еще встретить на некоторых из икон в России, называемых Греческими или Корсунскими; но вообще русская иконопись далеко отклонилась от того изящества своих оригиналов, к которому должна бы стремиться по самому принципу своему – быть верной преданиям. Итак, в силу этого принципа, вполне объясняемого историей искусства, наша иконопись должна приобрести все те изящные формы, которые ей завещаны искусством Византийским. Это наследственное изящество должно примирить нашу иконопись со всеми успехами художественной техники, какие искусство на западе приобрело в лучшую эпоху своего процветания в XV и XVI столетиях; потому что действительно многое можно найти в Византийских миниатюрах лучшего стиля, что не уступит по изяществу вкуса рисункам даже самого Рафаэля.

Наконец, 4) сама русская иконопись в лице лучшего ее представителя второй половины XVII в., царского иконописца Ушакова, обнаружила решительное стремление к усовершенствованию, на основании развития ее собственных элементов. Ушаков писал в двояком стиле: в собственно так называемом иконописном и в фряжском, и потому соединял в своих произведениях византийское предание с усовершенствованной на западе техникой. То, что он заимствовал из западного искусства, мог бы найти в лучших источниках Византийского, если бы они были ему известны. Но во всяком случае стремления его усовершенствовать иконопись в правильности рисунка, в перспективе и ландшафте, в жизненном колорите, не только не противоречат преданиям этого искусства, но вполне с ним согласуются. Ушаков же был восстановителем на Руси изящных типов в натуральную величину, соответствующих лучшим образцам древней мозаики и стенного письма. Таковы, например, его превосходные иконы по грудь в медальонах, в Московской церкви Троицы в Никитниках (иначе Грузинской Богоматери), изображающие Иисуса Христа в святительском облачении, Дионисия Ареопагита, Кирилла Иерусалимского, Епифания Кипрского, Григория Нисского, Иакова Брата Господня, Амвросия Медиоланского, Игнатия Богоносца Антиохийского, Григория Неокесарийского и Афанасия Александрийского, и сверх того, на четырехугольной доске икона Нерукотворного Спаса (писанная в 1658 г.)99.

* * *

Примечания

См. мою статью об Образцах Иконописи в Публичном Музее. Московск. Вед. 1862 г. №№ 111–113.

Рисунки см. Angelo Maio, Iliadis fragmenta antiquissima cum picturis. Mediolani, 1819.

Нумера приводятся здесь по пометкам на оригиналах.

Как для этой, так и для следующей рукописи смотр. Рисунки с греческих миниатюр, впрочем, неверно снятые: D. Danielis de Nessel, Breviarium et supplementum Commentariorum Lambecianorum. Vindobonae et Norimbergae, 1690.

Kugler, Handbuch d. Gesch. d. Malerei. 2-е изд. 1847 г., стр. 42.

Glückselig, Christus-Archäologie. Стр. 83.

Снимки см. в Севастьяновском собрании, в Моск. Публичном Музее.

Здесь перечислены все эти иконы потому, что они не точно обозначены в книге г. Ровинского об иконописи, где на стр. 44 о них сказано так: «Образа в церкви Грузинской Богоматери: 3) Икона Нерукотворного Спаса, и 4) Поясные изображения Пророков». Это, как явствует из подписей на иконах, не пророки.