III. Ученики и певчие

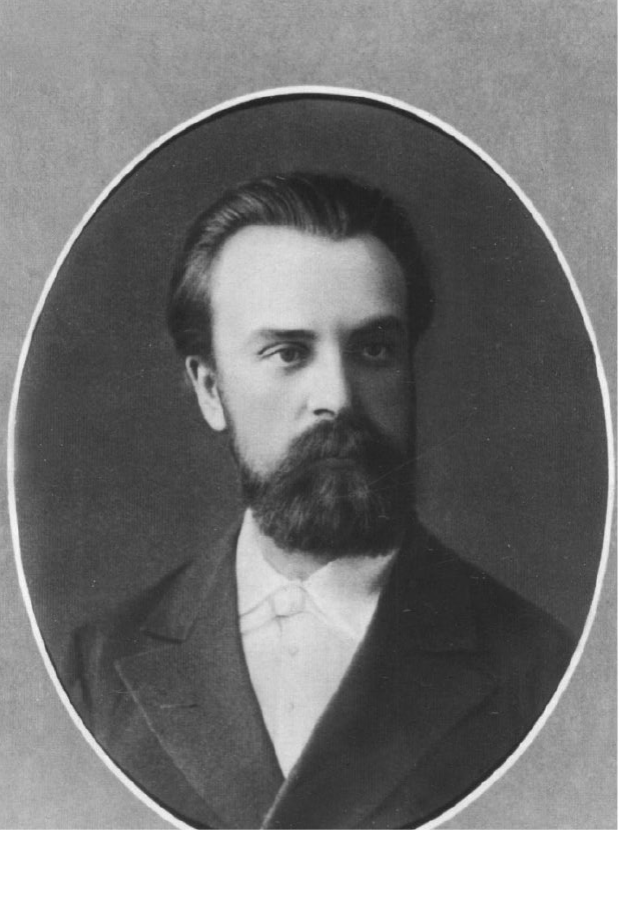

Алексей Иванович Свирский

Алексей Иванович Свирский (1865–1942) – известный писатель, пришедший в русскую литературу в 1893 году. Основываясь на своих богатых жизненных впечатлениях, он создал много рассказов и очерков из быта низших слоев общества – бродяг, нищих, странников, воров, беспризорных детей. Широкую популярность приобрела его повесть «Рыжик» (1901). В конце 1920-х годов вышло полное собрание сочинений автора в десяти томах. В нем, помимо рассказов и очерков, представлены романы, повести, произведения для театра. Последняя книга Свирского, над которой он работал более десяти лет, – автобиографическая повесть «История моей жизни».

Главы из автобиографической повести «История моей жизни»

Протопопов дает мне записку к главному регенту Синодального хора342 Вигилеву и говорит:

– Вот ты поступишь в хор... Знаешь ли ты, что такое церковный певчий? Это же духовное лицо. Певчие во время богослужения должны быть херувимами в храме, а потому и мысли твои и все твое поведение должны быть чистыми, херувимскими...

Беру записку и по адресу – Большая Никитская улица – отправляюсь на новое место.

Всю дорогу мне сопутствуют херувимы с Еленой Ивановной во главе.

– Н-да... Хорошие мы херувимы!.. Если бы знал отец дьякон...

Вигилев оказывается человеком средних лет с небольшой бородой, с темными, гладко зачесанными назад волосами. Занимает большую квартиру и обладает многочисленным семейством.

– Сколько тебе лет? – спрашивает он меня.

– Семнадцать, – говорю я.

– Семнадцать? Какой же ты альт, тебе в тенора пора.

– Не знаю, все говорят, что у меня альт343.

– Хорошо, пройди в певческую. По двору пойдешь до самого конца – там флигель, войдешь и скажешь, что я велел сделать пробу голоса.

В певческой нахожу много мальчиков, взрослых людей и даже стариков. Какой-то высокий, тощий человек со скрипкой в руке взбирается на подмостки и дает знак смычком. Окружающие его певчие, мальчишки и взрослые, стихают и ждут знака. Скрипач проводит смычком, издает протяжный звук, а затем этим же смычком готовится дирижировать344. Разучивают концерт под названием «На реках Вавилонских». Меня поражают торжественный мотив, стройность хора и замечательная гармония детских голосов.

Подхожу к самым подмосткам и, когда хор умолкает, протягиваю скрипачу записку. Он прочитывает, зорко вглядывается в меня и бросает сверху вниз:

– Подожди!

И снова хор повторяет только один пропетый концерт.

Живу в общежитии Синодального хора. Нас – бездомных мальчиков, пользующихся казенным помещением, – девять человек. У каждого имеется небольшая койка, столик и табуретка. Похоже на больницу, только гораздо грязнее.

Привыкаю к новой жизни и ничего лучшего не желаю. Старшие обращаются со мной неплохо, а некоторые даже любят меня, в особенности бас Сперанский. Он живет тут же во дворе, занимает большую квартиру и имеет девять человек детей; из них мальчик Борис пятнадцати лет – второй дискант – мой лучший товарищ. Мы с ним неразлучны. Он светлый блондин с удлиненным лицом и темно-серыми глазами. Он выше меня ростом, тонкий, ловкий и чрезвычайно нежный. Отец Бориса, подобно большинству певчих, пьяница. Пьет он всегда и много, нередко от него несет вином даже на клиросе. Но человек он добрый, ласковый и любит детей345.

Я часто бываю у Сперанских. Там, забившись в какой-нибудь угол, мы с Борисом отдаемся мечтам. Мысленно путешествуем, посещаем дальние страны, изобретаем невероятные машины и шагаем по широкой волшебной дороге, ведущей к победам. Вот за эту выдуманную жизнь ко мне и привязывается Боря.

Занятия происходят ежедневно два раза – утром и вечером. У меня оказывается неплохой голос, а благодаря ежедневным упражнениям он крепнет, наливается металлом и получает особенную гибкость. Младший регент предсказывает мне блестящую будущность – солиста Синодального хора346.

Помимо спевок у нас, мальчишек, имеются еще другие обязанности – обслуживать старших. Я приставлен к первому тенору, Миролюбову Василию Петровичу. Он еще молод, красив и владеет чудесным лирическим тенором. Он холост, живет рядом с квартирой Сперанских, занимает небольшую комнатку с крохотной передней.

На моей обязанности лежит ежедневно будить его между семью и восьмью часами утра. Прихожу, трогаю его за ногу. Он просыпается, здоровается со мной и велит приготовить бриться. Затем бегу за кипятком, покупаю баранки, и мы с Миролюбовым пьем чаи.

Василий Петрович – единственный взрослый певчий, не пьющий вина.

– Вот за это, – говорит он, – меня женщины очень уважают. Поцелуешь, и вином не пахнет, а она в восторге... Ты сегодня, – добавляет он, понизив голос, – опять снесешь записочку, понимаешь? Туда...

Я киваю головой.

А спустя немного я стараюсь незаметно проникнуть в Никитский монастырь, находящийся рядом и отделенный от нашего двора высоким каменным забором347. Но я знаю, что в самом конце забора имеется внизу небольшое отверстие. Надо быть очень ловким, чтобы пролезть через эту дыру на монастырский двор. Кроме того, надо быть зорким и не попасться никому навстречу.

Длинный корпус с низенькими маленькими оконцами, заделанными толстыми решетками, является главным помещением монашеских келий. Самая последняя келья находится как раз напротив отверстия и не более чем в трех шагах от ограды. Мне стоит подняться на цыпочки и пальцем слегка стукнуть в окошечко, и не проходит минуты, как открывается малюсенькая форточка, появляется красивое женское личико, обрамленное черным платочком, застегнутым у подбородка. Улыбка обнажает два ряда чудесных зубов, и в форточку тянется тонкая рука с длинными пальцами. Записка передана – и больше ничего, никаких следов, никаких разговоров.

– Передал? – спрашивает Миролюбов, как только я появляюсь в певческой.

Я утвердительно киваю головой.

Не знаю почему, но мне не только нравится этот роман, но я горд доверием, оказываемым мне Миролюбовым. Меня особенно интересует и волнует одно обстоятельство. Мне известно, что монахини идут в монастырь для того, чтобы покончить со всеми радостями земной жизни и предаться молитвам и служению одному только Господу Богу. Как же могла решиться такая затворница на столь смелый шаг?.. Ведь она отвечает не только перед людьми, но и перед небом?

В быту певчих имеется еще одна сторона: мы должны беспрекословно подчиняться всякому приказанию взрослых певчих. Так, например, если солист-певчий посылает кого-либо из нас за водкой, мы должны сделать это бегом и без оглядки. Чаще всего посылает меня за водкой бас-октава по кличке Сириус. Человек он пожилой, с припухшим коричневым лицом, заросшим круглой бородой, с толстым, большим, выдающимся вперед животом. Он сует мне в руку монету и говорит:

– Живо... одним духом... марш!..

Не проходит и нескольких минут, как я, спрятав под блузу полуштоф, бегу со всех ног выполнять приказание.

В певческой пить строго воспрещается. Бывают случаи, когда за это увольняют даже хороших певчих. Чаще всего пьют в трактире Саврасенкова, находящемся на углу Тверского бульвара и Страстной площади348.

Трактир помещается в первом и втором этажах. Наверху гораздо чище и приличнее. Здесь можно видеть наших певчих, а также сотрудников «Московского листка» с Пазухиным во главе. На Пазухина я всегда смотрю с завистью и благоговением. Он – знаменитый писатель. Пишет романы для «Московского листка»349. Я читаю их с большим вниманием и не дождусь следующего дня, чтобы проглотить продолжение. Его знает и любит вся Москва, а в особенности Замоскворечье. Все его романы написаны из жизни замоскворецких купцов.

Я убежден, что лучшего писателя трудно найти, а он такой простой, такой милый, и каждый раз, когда я прибегаю в трактир звать старших на спевку, он указывает пальцем, украшенным толстым перстнем, подзывает меня и предлагает мне выпить рюмку водки. Я в смущении и большой робости отказываюсь.

– Ты что – бросил пить?

– Я никогда и не пил.

А затем я в свою очередь, замирая от волнения, спрашиваю:

– Господин Пазухин, ваш роман «Золото и слезы» еще долго будет продолжаться?

– Да, миляга, не скоро кончу... Это будет зависеть от моего пищеварения, – добавляет он и густо смеется.

Ухожу довольный и счастливый: сам Пазухин меня удостоил разговором. Как хорошо быть писателем!.. Один в тиши царапаешь перышком по бумаге, а потом, гляди, весь свет тебя читает.

Сегодня Миролюбов поздно вечером с большой тревогой в голосе говорит мне:

– Слушай, голубчик... Ты должен мне помочь... Понимаешь, тут такое дело вышло... Ну вот с этой, кому записки носишь. Надо ей помочь пройти сюда, к нам во двор, а затем мы ее увезем...

У меня от этого шепота и от этих таинственных слов холодеет кровь и сердце перестает биться. Чувствую, что совершается таинственное и очень страшное дело и я являюсь участником этой тайны.

Наступает вечер. Мы с Миролюбовым идем туда, к концу двора, где имеется дыра. Никого вокруг, тишина, небо густо осыпано звездами, а здесь, внизу, уже пахнет опавшими листьями. Делаю привычное движение, растягиваюсь перед отверстием, ползу вперед... Вот монастырский двор. Моя рука касается плоских камней, уложенных вдоль забора. Вылезаю и вижу черную фигуру, стоящую тут же.

– А можно будет мне пролезть? – тихо спрашивает монахиня.

– Конечно, можно. Вы только ложитесь и протяните руки, а я уж тогда вам помогу...

Спустя немного мы с Миролюбовым тащим монашенку, лежащую животом вверх, по ту сторону забора.

В певческой никого нет, в углу горит лампада и тускло освещает обширную комнату с широкими скамьями вдоль стен. Миролюбов тихонько вводит монашенку, усаживает ее возле дверей, а сам остается стоять перед нею.

Вглядываюсь в ее лицо, и мне становится понятным ее положение. Непомерно большой и высокий живот, кривящиеся губы, сдерживаемые стоны и слезы в больших черных глазах говорят о многом.

– Беги скорее за извозчиком, – дрожащим голосом говорит Миролюбов.

В точности исполняю приказание тенора. Прибегаю обратно и застаю не монашенку, а обыкновенную молодую женщину в сером пальто и в маленькой серой шляпке. «Вот ловко!» – мелькает у меня в голове.

– Извозчик у ворот! – сообщаю я шепотом.

Миролюбов подает бывшей монашенке руку.

Стою один под звездным небом и прислушиваюсь к торопливо бьющемуся сердцу.

Ежедневно бываю у Сперанских. Мать Бори, худенькая маленькая женщина, постоянно ходит с большим животом. Она очень проста в обращении и ко мне относится с большой добротой. С Борисом мы приятели. Мне мучительно хочется посвятить его в великую тайну, но я боюсь – ведь я дал клятву. Миролюбов мне не простит, если станет известен его роман с монашенкой. Но я не могу удержаться и только намеками говорю Боре об этом.

– Если бы ты, Боря, знал, что произошло вчера на нашем дворе, вот бы ты удивился!..

– А что?

– Нет, голубчик, этого я никому не могу сказать... Я поклялся до самой смерти хранить тайну...

Боря заинтересован и пристает ко мне, чтобы я обязательно ему рассказал, и тут же клятвенно обещает хранить эту тайну, как я ее храню. Не выдерживаю и под величайшим секретом передаю ему всю историю.

Боря поражен.

– Да не может быть! Вот интересно!.. Как же они не побоялись?..

– Значит, не побоялись, – говорю я.

А затем мы переходим на другие темы.

В тот же день к Сперанским приходит в гости Елена Ивановна. Узнаю впоследствии, что жена Сперанского является дальней родственницей Беляевым и что Елена Ивановна иногда наносит визиты Сперанским.

Елена Ивановна приходит в тот момент, когда мы с Борей собираемся к Вигилевым, где имеется наш третий приятель – Вадька, мальчишка четырнадцати лет, очень способный художник350.

– Здравствуй, Леня, – приветствует меня Протопопова таким простым и спокойным тоном, как будто только вчера мы с нею виделись. – Расскажи, расскажи мне, как ты живешь, каковы твои успехи, – продолжает она.

Молчу. Меня ее посещение угнетает, – не знаю, куда девать глаза.

В это время Сперанская зачем-то зовет Борю, и мы остаемся с Еленой Ивановной вдвоем.

– Слушай, Леня, я тебя очень прошу, – понизив голос, обращается она ко мне, – очень прошу... Приходи к нам после всенощной... Обязательно приходи... Я умираю от тоски... Ты мне очень, очень нужен... Придешь? – почти шепотом добавляет она.

Я отвечаю кивком головы и ухожу с Борисом.

Появление Елены Ивановны, ее полная фигура, круглое белое лицо и голубые глаза вызывают во мне то самое чувство омерзения и брезгливости, какое я испытал в ту памятную ночь.

«И зачем она пристает ко мне?.. Такая старая... Ведь ей уже тридцать лет!.. Как не стыдно!.. Я же ей в сыновья гожусь...»

Идти туда не думаю. Зачем пойду? Пусть она найдет другого...

Вечером того же дня меня просит жена Сперанского, чтобы я постарался привести старика. Он весь день сидит в трактире и, несмотря на ее записочку, не возвращается домой.

– Он тебя любит и, может, послушается. Пойди, голубчик.

Охотно выполняю поручение. Попадаю на второй этаж саврасенковского трактира в тот момент, когда Сперанский за столом Пазухина поет старинные светские песни.

Посетители, подогретые вином, с умилением в глазах слушают песни. Сперанский поет: «Под вечер осенью ненастной». Пазухин приходит в восторг от такого исполнения всем известной песни. И действительно, Сперанский здесь совсем не так поет, как на клиросе. Он умеет свой огромный голос сжать, сделать его гибким и тонким, и каждое слово он умеет так преподнести слушателям, что те внимают с притаившимся сердцем, боясь проронить хотя бы один звук замечательного голоса.

Когда Сперанский кончает, некоторые пьяницы вытирают слезы. Ему аплодируют, а один кривоногий посетитель смешно шагает через весь зал, держа в руке бокал, наполненный вином.

– Вот, голубчик, выпей на здоровье... Усладил ты мое сердце... Ввек не забуду.

Подхожу ближе к столику и не знаю, как приступить к Сперанскому. Меня замечает Пазухин. Этот человек способен пить круглые сутки и не быть пьяным.

– А, ты здесь? Очень приятно видеть тебя, почитателя моего таланта. Сперанский поднимает красные веки и устремляет влажный взгляд на меня.

– Ты что, Алеша?

– Мария Васильевна прислала. Просит вас очень идти домой.

– Тэк-с... Соскучилась... Хорошо, сейчас идем...

– Одну минутку!.. Вы, дорогой Николай Вадимович, должны еще спеть нам про канарейку... Помните, как канарейка на ветке плакала? Вот ее спойте и тогда идите домой, – говорит Пазухин.

Начинаются просьбы со всех сторон, аплодисменты... Готовится новый номер. Сперанский платком вытирает вспотевшее лицо, расправляет небольшую, с проседью, бородку, встает во весь огромный, тучный свой рост и приступает к исполнению старинной народной песни тихим тонким голосом. В зале наступает тишина. Половые замирают на своих местах.

Сперанский поет, и с каждым мгновением его лицо оживляется, глаза становятся сухими и горячими, и разрастается песня.

Никогда мне в жизни не приходилось слышать подобного исполнения простой народной песни. Только теперь я понимаю, за что любят Сперанского московские купцы. Мария Васильевна говорит, что эта любовь хуже всякой ненависти, потому что купцы кого любят, того и спаивают.

Мне жаль доброго старика; мне думается, что его роль здесь, в трактире, носит не тот характер, какой бывает, когда артист выступает в театре. Мне становится обидно за него, и я всеми силами стараюсь увести его отсюда, что удается мне после упорного сопротивления со стороны сильно опьяневшего Сперанского.

Сперанский зарабатывает неплохо. Ему платят сто рублей за свадебного Апостола. Он обладает едва ли не самым сильным и могучим басом. Он сам мне рассказывает, как присылают за ним карету и как он едет на свадьбу. Однажды одна богатая невеста во время обряда, когда Сперанский изо всей мочи рявкнул: «Жена да убоится своего мужа!» – упала в обморок – так грозно гремел его голос.

Помимо жалованья, Сперанскому как солисту и первой октаве полагаются две доли из кружки351. В общем он зарабатывает не меньше чем двести рублей в месяц, что является солидной цифрой.

И все же Сперанские очень бедны. Марии Васильевне приходится каждый день выдумывать, комбинировать, делать всевозможные экономические раскладки, чтобы добыть в достаточном количестве ту или иную провизию для прокормления многочисленной семьи. Мне хорошо известно, что ей приходится прибегать и к займу, и тащить иногда необходимые вещи в кассу ссуд.

По этому поводу мы иногда беседуем с Борисом и мечтаем о том счастливом времени, когда мы – выдающиеся изобретатели – заработаем большие деньги и поможем всей семье.

– Если бы папа не пил, то мы были бы самыми богатыми среди певчих, – грустно говорит Борис.

И я ему сочувствую, но ничем помочь не могу.

Сегодня Боря мне сознается и заранее просит у меня извинения за то, что он мою тайну рассказал Вадьке, а Вадька хочет нарисовать картину под названием «Похищение монашенки». Прихожу в ужас.

– Ты же клятву дал! Зачем ты выдал тайну?..

– Я и сам не знаю, уж очень мне захотелось заинтересовать Вадьку... Но ты не бойся, он мне дал клятву, что никому не скажет ни слова.

Вечером того же дня Сперанский, вернувшись со спевки совершенно трезвым, зовет меня, плотно закрывает дверь и говорит:

– Слушай, милый, здесь совершилась очень паршивая история, и ты, насколько мне известно, сыграл в ней немаловажную роль. Расскажи, как было дело, изложи все, ничего не утаивай, потому что дело серьезное и надо как-нибудь его затушить.

От слов Сперанского у меня начинают дрожать ноги, но в то же время я сознаю, что этому добряку надо все сказать, иначе может быть хуже.

Выслушав меня, Сперанский глубоко задумывается и даже закрывает глаза. Мне становится страшно.

– Да, миленький, состряпали вы штуку!.. Ай да Миролюбов!.. Все они, тенора, такие. Ах, черт возьми, а? Как же теперь быть? Ведь об этом уже сам Вигилев знает.

Я стою перед ним в виноватой позе и не нахожу слов и не знаю, как просить его, чтобы он защитил меня, если поднимется буря.

– Ну, вот что, – первый прерывает молчание Сперанский. – Найди мне Миролюбова и пришли сюда, а сам отправляйся с Борькой на Москву-реку, ловите рыбу, купайтесь, если вода не холодна, а в дела взрослых не вмешивайтесь, а там посмотрим.

– Спасибо, господин Сперанский, прошу вас очень, как-нибудь защитите меня. Ведь я не виноват, – мне что старший приказывает, то я и должен исполнять.

– Хорошо, хорошо, веди сюда Миролюбова.

Иду исполнять приказание. Во мне живет большая тревога, и тяжелые предчувствия давят грудь.

Скандал разрастается на другой день и принимает свирепые размеры. Весь Синодальный хор узнает о похищении монашенки тенором Миролюбовым. Следствие ведет сам Вигилев.

Миролюбов прячется от всех и даже меня к себе не подпускает.

Проходит еще несколько дней. Вигилева вызывают к митрополиту Иоанникию. Все кругом затихает в ожидании дальнейших событий. Все знают, что древний старец Иоанникий шутить не любит и когда нужно – может показать звериную жестокость.

До нас доходят всевозможные слухи, сплетни, россказни, и мы узнаем, что настоятельница монастыря лично докладывала Иоанникию о происшедшем скандале. Узнают об этом и в высших сферах. Черное духовенство старается всеми силами замять дело и не дать большой огласки.

Наконец судьба участников и даже посторонних решается быстро и страшно.

По предписанию митрополита Вигилев приговорен к ссылке в Виленский Троицкий монастырь, причем сделать это он обязан в трехдневный срок352. Миролюбов изгнан из хора, а мне приказано не показываться даже во дворе, а не только в общежитии или в певческой.

И я ухожу отсюда, ухожу навсегда.

Сперанский перед моим уходом старается смягчить мое положение добрыми словами, всячески утешает меня и дрожащей рукой вытаскивает из жилетного кармана серебряный полтинник и сует мне в руку.

– Советую тебе, – говорит он, – пойти к Беляевым. Там у тебя родная сестра, да и Колька парень хороший... Иногда только в нетрезвом виде буянить любит, а так я его знаю, человек он добрый.

– Нет, – говорю я, – туда не пойду. Вы сами знаете, что мы с ним не разговариваем, хотя ежедневно встречаемся в певческой.

– Ну, конечно, не может же он у тебя просить прощения, он ждет, когда ты подойдешь к нему. Ведь ты мальчик, а он взрослый человек.

Входит Мария Васильевна. Она тоже советует мне вернуться к сестре. Чтобы не огорчить этих добрых людей, я обещаю выполнить совет, но внутренне у меня уже созревает твердое намерение к Беляевым не возвращаться.

День пасмурный, с утра льет дождь с перерывами. На улице ветрено, всюду серый свет. Нависла над городом непроглядная муть, усиливающая мою тоску.

Шлепаю по мокрым камням мостовой, теряю почву под собою и ежеминутно готов заплакать.

Комментарии

Публикуемые главы «Святые гнезда» и «Николай Сперанский» из третьей части повести «История моей жизни» посвящены недолгому пребыванию автора в Синодальном хоре. Следует сразу сказать, что это – не документальное произведение, а повесть, в которой правда переплетается с вымыслом. Из предыдущих глав мы узнаем, что главный герой Сеня, семнадцатилетний юноша, попадает в Москву, чтобы разыскать свою сестру Басю, которая, приняв православие, вышла замуж за синодального певчего Николая Беляева. В Москве Сеня крестится с именем Алексей. Затем события разворачиваются в Синодальном хоре, и в них принимают участие вполне реальные лица, хотя их имена и фамилии не всегда совпадают с настоящими. Так, певчий Михаил Сперанский стал в повести Николаем, сын Сперанского Константин – Борисом, сын Вигилева Сергей – Вадькой. Бесспорно подлинные персонажи – регент Д. Вигилев, митрополит Московский Иоанникий, писатель А. Пазухин, владелец трактира К. Саврасенков; не соответствуют подлинным фамилии певчих Миролюбова и Беляева. О других персонажах сказать что-либо затруднительно, как и о главном событии – похищении монахини. Осталось определить год, в котором происходит действие. Автор об этом нигде не говорит, но один факт – уход Вигилева с поста регента Синодального хора – позволяет датировать данные главы. Доподлинно известно, что Вигилев оставил хор по неизвестной нам причине в марте 1886 года. Значит, Алексей попал в Синодальный хор в конце 1885-го или в начале 1886 года. Это, однако, вносит некоторый разброд в фактологию, а именно в определение возраста автора. Если в повести ему семнадцать лет, то в реальной жизни должно быть двадцать, и естественно, что он уже не может петь в альтовой партии. Чтобы свести концы с концами, можно предположить, что автор родился не в 1865-м, а тремя-четырьмя годами позже. Впрочем, это не так уж важно. В целом атмосфера жизни дореформенного Синодального хора передана Свирским, на наш взгляд, довольно точно.

Публикация сделана по первому изданию повести (М., 1935).

Александр Васильевич Никольский

А. В. Никольский родился 10 (22) июня 1874 года в селе Владыкино Чембарского уезда Пензенской губернии в семье местного священника Василия Александровича Никольского. С ранних лет мальчик читал, пел и прислуживал в церкви. В 1888 году по окончании Пензенского духовного училища он по стопам отца поступил в Пензенскую духовную семинарию, где помимо богословских и научных предметов в то время изучались церковное пение и скрипка. Вероятно, молодой Никольский выделялся своими успехами в музыке, так как с четвертого класса стал управлять семинарским хором, а затем хором Тихоновского духовного училища. Однако занятия музыкой вряд ли стали бы делом его жизни, если бы не встреча в 1891 году со своей будущей женой К. И. Балашевой. Образованная и романтически настроенная девушка мечтала стать актрисой и своего избранника хотела видеть знаменитым человеком, а не сельским батюшкой. Твердо и умно она направляла мысли и поступки Александра Васильевича в сторону музыкальной карьеры. В первом же письме к Капитолине Ивановне от 24 октября 1891 года Никольский утверждает: «В свою карьеру музыкального артиста я верил только тогда, когда видел вас подле себя»353. Он шлет девушке подробные отчеты о своих музыкальных успехах, рассказывает о концертах, излагает мысли об идеальном художнике-регенте и, наконец, сообщает о первых композиторских опытах. Однако, когда Капитолины Ивановны «подле него» не было, он обдумывал и другие варианты жизненного пути: университет, духовную академию, священство... «То ли дело служить в церкви, – писал он 28 марта 1892 года, – ежедневно молиться Богу, работать на ниве евангельской, подобно тому, как работает папа!»354

В конце 1893 года было принято окончательное решение, и Никольский объявил ошеломленным родителям о своем намерении стать музыкантом. Теперь предстоял выбор другого рода: в какое музыкальное учебное заведение поступать. По совету инспектора духовной семинарии Александр Васильевич обратился с письмом к директору Московского Синодального училища Смоленскому, от которого получил следующий ответ:

«Милостивый государь Александр Васильевич. С удовольствием отвечаю на ваше письмо, хотя не знаю, придется ли вам по душе мой ответ. Единственно возможный путь к исполнению вашего желания – поступление в число взрослых певчих Синодального хора, которые, кроме научных общеобразовательных предметов (для них необязательных), изучают наравне с учениками все музыкальные предметы, кроме игры на фортепиано и скрипке, то есть все курсы сольфеджио, элементарную теорию, всю гармонию, контрапункт строгого и свободного стилей и формы сочинений.

Таких молодых людей, как вы, у меня уже есть двое, из Полтавы и Саратова. Оба они поют тенорами в хоре, получают за то 25 рублей в месяц, квартиру с дровами и водой и ученье. Посему весь вопрос ставится в зависимости от того, есть ли у вас если не отличный, то хороший голос (безразлично: бас, баритон, 1, 2 тенор) или нет его. Если есть – милости просим, если нет – не могу предложить вам эти условия.

Синодальный хор есть, конечно, первоклассный хор, не промышляющий пением за деньги, но поющий лишь в святилище Успенского собора. Музыкальная компетенция его безусловно отлична и тягается с Капеллою. Дома этот хор изучает по возможности все великие хоровые произведения, начиная от Палестрины, Орландо Лассо, древнейшего русского пения по крюкам. Посему есть как бы две дороги занятий: певческая в Успенском соборе и строго научная в стенах училища и хора.

Для вас как кончившего курс в духовной семинарии, конечно, не будет надобности проходить всякие физики, геометрии и тому подобное, а обучение ограничится лишь музыкально-теоретическими предметами, древним и новым церковным пением, и изучением (частным образом) инструментальной игры. Последнему я дам возможность. Года через три-четыре вы выдержите окончательный экзамен и получите звание регента и учителя церковного пения. Для избегания воинской повинности молодые семинаристы мои сделали такую штуку: они числятся в своих городах псаломщиками, командированными в мое распоряжение их архиереями для усовершенствования в церковном пении. Числясь при крестовой архиерейского дома церкви, они гарантированы от требования на военную службу.

Теоретический курс наш разнится от консерваторского тем, что мы, проходя высшие музыкальные науки, имеем другую совсем почву упражнения в композиции, то есть не инструментальную, а певческую. Так как наша почва уже нисколько не чужестранна, более всего церковна и склонна к русской старине, то мы выработали для себя особую программу, в которой, взяв у иностранцев все умное и надобное, изучаем свое родное, как старое, так и новое, работая по мере сил во славу Божию. Говорю все это, отвечая на ваш вопрос на какой курс консерватории по классу композиции можно поступить по окончании у нас курса? Я думаю, что ни на какой не следует.

Этими днями увижу Саблера и Победоносцева, поговорю с ними еще раз о многом своем, закину словечко и о вас. Вы тем временем уведомите меня подробнее по началу сего письма.

Готовый к услугам Ст. Смоленский»355.

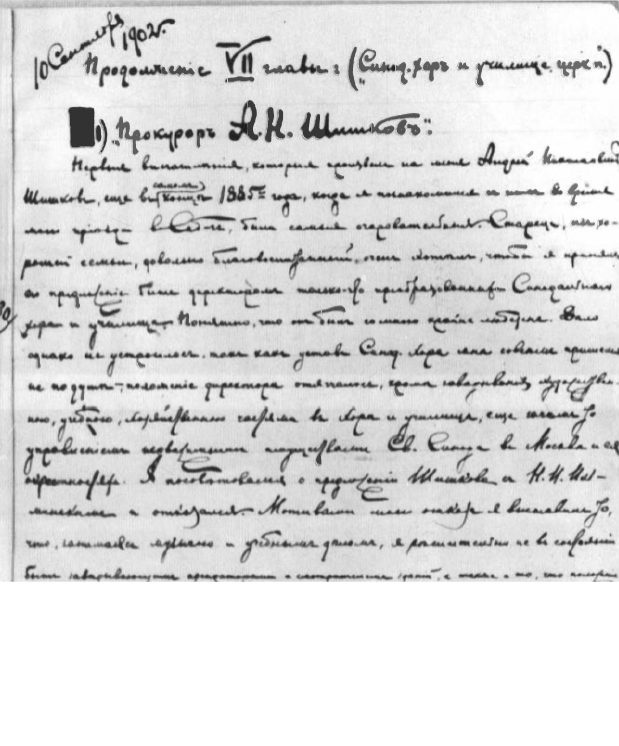

В конце августа 1894 года Александр Васильевич уже пишет прошение о зачислении его сверхштатным певчим Синодального хора, отказываясь от жалованья и претендуя только на казенную квартиру с отоплением; Смоленский делает представление Никольского прокурору Ширинскому-Шихматову356. 1 сентября 1894 года началась жизнь Никольского в «Синодалке», где он сделался одним из прилежнейших учеников. Стараясь запомнить все виденное и слышанное, Александр Васильевич завел специальную тетрадь для записи лекций, наблюдений и мыслей. Благодаря этим ученическим записям мы располагаем сейчас достоверным свидетельством жизни хора и училища тех лет. Конечно же, о всех перипетиях московской жизни он рассказывал и в письмах к «дружку» Лине, 8 января 1895 года ставшей его женой. Такова предыстория публикуемых в настоящем сборнике писем к невесте и «Музыкальных заметок» Никольского.

Однако «синодальный» период жизни Александра Васильевича был недолгим. Уже через год после начала занятий у него возникает мысль о переходе в консерваторию и о получении высшего образования, «на почве которого кричать-то о реформе церковного пения будет уже посмелей, да и понадежней в смысле результатов»357. Как известно, «права» и «дипломы» были больным вопросом для Синодального училища во все времена. Тем более бесправными оказывались слушатели духовно-музыкальных курсов, получавшие по сдаче итоговых экзаменов лишь свидетельство о том, что они могут быть регентами и учителями церковного пения, но не регентскую и учительскую квалификацию и права.

Между тем среди таких людей встречалось немало способных и преданных делу музыкантов, в том числе Никольский, ставший полноправным членом синодального братства и отлично сдавший экзамены по всем пройденным предметам.

В сентябре 1897 года, накануне принятия устава и новых программ Синодального училища, Смоленский возбудил перед прокурором Ширинским-Шихматовым вопрос «об удостоении» правами и дипломами слушателей духовно-музыкальных курсов. Не забыл Степан Васильевич «замолвить словечко» и за Никольского:

«...Кончившие курс в духовных семинариях и поступившие для получения музыкального образования в Синодальный хор и его курсы для взрослых певчих, несомненно, не могут не представлять собою один из самых желательных к привлечению в область церковного пения контингентов духовного ведомства. Сюда могут решиться пойти только любящие это дело семинаристы, способные к нему и решившие после семинарии отдать ему по крайней мере четырехлетний труд, и притом весьма нелегкий. Отторгать таких молодых людей ввиду отсутствия надобной статьи в уставе Синодального училища мне представляется очень убыточным для дела, и для духовного ведомства, тем более, что существует много путей добиться уроков, мест преподавателей, даже и регентских аттестатов при несравненно меньшем цензе, чем установленный для Синодального училища.

Потому, принимая во внимание, что взрослый певчий Александр Никольский есть студент 1-го разряда Пензенской духовной семинарии, что он отлично способен и опытен в управлении церковным хором, выдержал вполне удовлетворительно экзамен по всем музыкальным и певческим предметам курса Синодального училища, что образовательный ценз Никольского нисколько не ниже ценза для учеников Синодального училища, я, признавая согласно с постановлением правления училища г. Никольского вполне достойным звания регента и учителя церковного пения, честь имею просить ваше сиятельство возбудить ходатайство перед высшею духовною властью об удостоении Никольского звания наряду с кончившими курс Синодального училища и о внесении, если возможно, в проект будущего устава Синодального училища соответственной настоящему случаю статьи»358.

Однако в то время, когда было возбуждено это ходатайство (имевшее, кстати, отрицательную резолюцию), Никольского в Синодальном училище уже не было: 9 сентября 1897 года он поступил в Московскую консерваторию, где по весну 1900 года обучался в классе специальной теории С. И. Танеева, изучая контрапункт и музыкальные формы. Судя по архивным документам, Александр Васильевич занимался небезуспешно, тем не менее, как он писал позднее, свое консерваторское обучение у строгого и требовательного Танеева завершил «бегством». Не исключено, что причиной стали нерегулярные посещения занятий Никольским, который к тому времени стал отцом троих детей и был вынужден зарабатывать на жизнь преподаванием в нескольких учебных заведениях (с 1894 по 1918 год – в Строгановском центральном художественно-промышленном училище, с 1896 по 1906 год – в Елизаветинском женском институте, с 1899 по 1906 год – в Александро-Мариинском женском институте).

Высшее образование и искомое звание Александру Васильевичу было суждено получить лишь с третьей попытки: в 1900 году он поступил в Московское Филармоническое училище (в класс композиции А. А. Ильинского и класс дирижирования Виллема Кеса), который и закончил в 1902 году со званием свободного художника по теории композиции. К тридцатилетнему возрасту пора ученичества была завершена, начинался период серьезных творческих достижений и общественного признания.

«Теперь явилась охота себе и людям доказать, что не только умею, но и мастерски могу исполнить. А жажда дела и охота к нему – это и есть жизнь», – писал Никольский жене359. Конечно, в первую очередь ему хотелось занять свое место в ряду светских композиторов-профессионалов. Доказательством причастности к миру «оркестрового музыкантства» явился длинный список сочинений, среди которых поэмы, картины и фантазии для симфонического оркестра, кантаты и хоры а сарреllа, пьесы для деревянных духовых инструментов с оркестром, произведения для камерных ансамблей, детские оперы и песни, романсы и мелодекламации, обработки народных песен. К сожалению, большая часть этих сочинений так и осталась в архиве автора. Лучшая участь была уготована огромному духовно-музыкальному наследию Никольского, по большей части опубликованному и повсеместно звучавшему. Помимо отдельных духовных хоров, перу композитора принадлежат Литургия Преждеосвященных Даров, оп. 23 (1907), Всенощное бдение, ор. 26 (1908), Литургия св. Иоанна Златоуста № 1, оп. 31 (1909), Запричастные стихи, ор. 33 (1907), Песнопения Страстной Седмицы, ор. 35 (1912), Песнопения Святой Пасхи, ор. 37 (1913), Венчание, ор. 41 (1914), Литийные стихиры, ор. 47 (1916–1917) и др.

Примечательно, что и после революции, отдав неизбежную, дань обработкам революционных и народных песен, Никольский продолжал писать духовную музыку. В архиве композитора хранятся написанные в двадцатые годы Литургия св. Иоанна Златоуста № 2, ор. 52, а также отдельные хоры (оп. 55, 57, 62, 63:68). В конце двадцатых годов Никольского в полном смысле слова заставили замолчать, взяв с него подписку о нераспространении его духовных сочинений.

Безусловно, своим творчеством, насчитывающим 76 опусов и свыше 450 номеров (данные автобиографии), Александр Васильевич Никольский доказал свое право называться не только «серьезным», но и очень интересным и значительным композитором. Подлинная оценка его наследия еще ждет своего часа.

«Синодальная» закваска Никольского определила пути его деятельности, которая происходила в те годы, когда реформы Синодального училища уже свершились и Новое направление в композиторском творчестве стало реальностью. Однако для того, чтобы результаты «революции», происшедшей на Большой Никитской, распространились на всю Россию, нужна была кропотливая просветительская работа. Этот нелегкий труд взял на себя Никольский, посвятивший музыкальному миссионерству почти двадцать лет жизни. Одной из его форм стали проводившиеся ежегодно композитором летние регентские курсы в разных городах России – Пензе, Саратове, Камышине, Наровчате, Вятке, Ржеве, Москве. Другая форма – регентские съезды: Никольский был одним из главных организаторов и активнейших участников всех шести съездов, состоявшихся с 1908 по 1917 год. Редкий номер журналов «Музыка и пение» и «Хоровое и регентское дело» в эти годы выходил без умных и эмоциональных статей Никольского, посвященных насущным проблемам регентов и певчих, истории и теории церковного пения, концертам духовных хоров и новым сочинениям. В некоторых из работ Александр Васильевич выступал в роли историографа Нового направления, впервые развернуто изложив его основные идеи и обрисовав портреты главных действующих лиц.

Широкая педагогическая деятельность, которой Никольский занимался не только на регентских курсах, но и в Синодальном училище и Народной хоровой академии (1915–1923), Народной консерватории (1906–1917), музыкальной школе А. А. Ильинского, а также во многих московских гимназиях и училищах, вызвала к жизни такие его работы, как «Начальный учебник хорового пения» (совместно с Н. Д. Кашкиным, 1908–1909), «Энциклопедия школьного пения» в четырех выпусках (1916–1917), «Голос и слух хорового певца» (1916) и другие.

Как истинный народник, Никольский, подобно своим товарищам по синодальной корпорации, не прошел мимо московской Музыкальной этнографической комиссии, начав сотрудничество с ней в 1902 году. Однако серьезная научно-исследовательская работа в этой области относится к послереволюционному периоду. «Очень усердно занят своей «Теорией русской народной песни». Уже 692 страницы написано. Чувствую, что труд мой – большой, солидный, ценный. Верю в это и с увлечением посвящаю ему ежедневно 8–10 часов», – писал Александр Васильевич 25 июля 1919 года в Ярославль жене360, которая после рождения восьми детей осуществила свою юношескую мечту и стала актрисой. Похоже, что для Никольского так же, как и для Кастальского, этнография была способом примирения с действительностью и одним из главных дел жизни после революции. Так же, как и некоторые их товарищи по МЭК, они стали сотрудниками этносекции ГИМНа, оба преподавали народную музыку в Московской консерватории (Никольский был преемником Кастальского), оба написали капитальные научные исследования о народной песне. Однако в отличие от двух известных работ Кастальского, труды Никольского – «Народная песня СССР» (1930-е годы), «Музыкальный язык русской народной песни в связи с тематикой и формами языка словесного» (1939) и другие – так и остались неизданными.

Никольскому, пережившему почти на двадцать лет своего учителя, было суждено увидеть и разгром горячо любимой им русской этнографии, и рождение кафедры хорового дирижирования в Московской консерватории в 1931 году.

«А. В. Никольский был основоположником всего цикла теоретических дисциплин дирижерско-хоровой специальности, – писал его ученик К. Б. Птица. – На кафедре хорового дирижирования Московской консерватории в течение многих лет он был единственным и бессменным преподавателем важнейших в хоровом образовании курсов: хоровой литературы, народной песни, аранжировки. Периодически А. В. Никольский преподавал на дирижерско-хоровом отделении и другие дисциплины: методику обучения музыкальной грамоте в хоре, анализ музыкальных форм. Недолгое время он вел и дирижерский класс. Ему принадлежат редакция первоначальных учебных программ по хоровой специальности и авторство большей части из них. Во многом эти программы служат образцом и поныне»361.

Читая воспоминания учеников Никольского по консерватории, невольно вспоминаешь словесный портрет «добрейшего» Степана Васильевича Смоленского, нарисованный Никольским. Таким же ярким и самозабвенным оратором, таким же заботливым и «добрейшим» к ученикам был Александр Васильевич. «В основе деликатности, участливости и внимания Александра Васильевича к людям лежало, пожалуй, наиболее яркое свойство его характера – необычайная доброта. Делать другим добро было для него не только жизненным принципом, но и органическим свойством натуры. Он всегда кому-то помогал, о ком-то хлопотал, кого-то устраивал, заступался, тратя массу времени и сил», – вспоминал К. Б. Птица362.

На склоне лет Александру Васильевичу было суждено участвовать не только в становлении хоровой кафедры консерватории, но и в рождении Хорового училища для мальчиков, идея организации которого возникла на волне патриотического подъема в первый же военный год. Докладную записку в ЦК партии о создании учебного заведения, прообразом которого являлось не что иное, как Синодальное училище церковного пения, было поручено составить Никольскому – одному из немногих педагогов Московской консерватории, не уехавших в эвакуацию. Композитор пытался возродить и курс русского церковного пения, который он начал читать в 1942 году остававшимся в Москве студентам консерватории363.

Александр Васильевич работал в эти годы много и интенсивно, веря в победу и ожидая окончания войны. Однако его жизнь была очень трудной. Приведем фрагменты двух неопубликованных писем Никольского к сыну Григорию, написанных в начале 1943 года и красноречиво свидетельствующих об обстоятельствах, которые сопутствовали завершению его жизненного пути:

11 января 1943

«Родной мой! Напрасно ты сетуешь, что мы тебе «не отвечаем» ни на твои телеграммы, ни на письма. Недавно я послал тебе подряд две открытки. Не отвечаю на телеграммы только потому, что ищу адрес с номером полевой почты, отчасти же из-за отвлечения внимания тысячью забот и дел. Вяжут мою голову и время статьи и доклады, какие поручают мне факультет и кафедра консерватории. Писать я вообще разучился; статьи пишутся у меня с великим трудом, что донельзя тревожит и обессиливает меня внутренне. Я и здоров, и не здоров вместе: лекции посещаю неопустительно, но провожу их как больной, устаю и оскудеваю мыслями и словами. Постоянно зябну, хотя и не голодаю (как Таня, Галочка и Люся)364. Заработка не хватает – приходится нуждаться в деньгах уже спустя 3–4 дня после получки зарплаты. Вещи, какие можно, распроданы и мной, и Таней все, – больше «реализовывать» стало уже нечего. <...>

Таня, в свою очередь, тревожит меня неописуемо и беспрерывно состоянием души, надорванной до предела, непрекращающимися несчастьями, болезнями Галочки и Ромы, не говоря уже о потере Глеба. Работает она с 5-ти утра до 10–11 ночи, причем бегает по городу целыми днями в летнем пальто, так как ей некогда справить себе шубу. Мерзнет, конечно, нестерпимо, а на наши попытки как-нибудь удержать ее от беготни отвечает одно и тоже: «Чем скорее сгибну, тем лучше: жить мне уже незачем» (?!) Такие же речи частенько ведет и Галя. Рома в клинике скарлатинозной, где должен оставаться еще дней двадцать (сегодня исполняется двадцать второй день).

Часто нуждаемся в дровах для печки, так как газ то и дело гаснет. Это одна из тяжелейших сторон нашего питания. Стирать нельзя – не хватает мыла. <...> Конечно, на общем фоне наше положение более или менее терпимо; но детали нашей семейной и хозяйственной обстановки поистине бывают исключительными и потому частенько претерпеваются очень тяжко.

Ты, дорогой, однако не преувеличивай своих мыслей о наших затруднениях разного рода. Бывает у других людей куда хуже! Хорошо уже то одно, что мы живы и в какой-то мере здоровы. А это немалое благо! То, что я работаю, как здоровый вполне (35 лекционных часов в неделю), это значит, что папа не совсем выдохся, а даст Бог, продержится таким и впредь некое время. <...>»

9 февраля 1943

«Дорогой, милый, родной наш и друг мой Гриша! Редко я пишу тебе – каюсь! <...> Лично я стал частенько прихварывать: то и дело бюллетеню, что ведет к постоянным перебоям в моей академической работе. Я и сейчас сижу дома до 28-го января; выпустить врач обещал 11-го, а может быть 13-го февраля. Плохо то, что во время болезни не оплачивается на сумму около 1 тысячи рублей по месту совместительства. Из консерваторской же 11/2 тысячи на руки я получаю едва 900 рублей. Как тут жить рынком? Распродавать же нам с Таней уже нечего. Правда, мы еще далеко не голодаем, но средства к жизни у нас уже совсем подорваны и перспектив у нас не стало. Из-за болезней моих мне приходится отказываться от нагрузок по совместительству. Получается заколдованный круг... Я на сей раз разоткровенничался перед тобою. Ну что же: узнай правду. Жизнь рвется и у меня, как она порвалась у Тани. Остановить этот процесс едва ли можно... Я, разумеется, лечусь, даже небезуспешно. И все-таки я заметно постарел: двигаюсь характерной походкой («шмыгаю“). Лекции провожу еще неплохо. Но надолго ли это? Кто скажет? Сплю не больше 5–6 часов в сутки; встаю в 3–4 часа почти всегда. Люся утратила всякое чувство времени: нередко закатывает свои голодные истерики на целые ночи, а то и на две подряд.

Я чересчур разжаловался – не надо бы так, чтоб тебя излишне не встревожить. Ну, ты и не думай очень-то мрачно. Бог даст, дела изменятся: на фронте-то войны как!!! Я жду, жду и верю – дождусь светлого конца войны в полном здоровье (не худше моего настоящего!). Собственно, дух мой крепок еще, и я не сдам, если... сердце не подкачает против моей воли. Врач дает о сердце заключение весьма неплохое. На это давай и расположимся, друг мой! Наружно я мало изменился. Иногда выгляжу даже очень свежо и бодро (чего не скажешь о Тане). Но чаще...

Консерватория обращается со мной очень внимательно, но именно как со стариком, которого надо беречь. Это и лестно, и грустно.

И все-таки в итоге моего настоящего письма, если вглядишься в мой почерк, нельзя не отметить, что и тверд, и ясен. О каком постарении завел я речь? Бросим эту навязчивую идею и будем верить, что жизнь мы еще увидим!!! <...>»365

Через сорок дней после написания этого письма, 19 марта 1943 года, Александр Васильевич скончался от паралича сердца.

Из переписки с К. И. Балашевой

Москва, 1 сентября 1894. [Утро]

<...> Вчера Смоленский собрал нас – семинаристов и в короткой речи провел такие мысли. Он думает устроить учительский институт церковного пения для господ семинаристов. Синод готов оказать ему даже материальное содействие, учредив несколько (до двадцати) стипендий по 500 рублей. Но для осуществления всего этого необходимо предварительно зарекомендовать нашу школу. Это и составляет нравственную обязанность нас. «Вы народ интеллигентный, способный обнять мою мысль, и настолько развиты, что захотите послужить доброму делу», – закончил директор. То есть он призывал нас к особому усиленному труду, чтобы мы по выходе из школы могли составить гордость ее. Ведь хорошая мысль, Линушка?! И что же? По возвращении в свои квартиры все по поводу его, Смоленского, слов сказали нижеследующее: «Да-а!... Как бы не так! Мы трудись, а 500-то рублей будут гладить другие?!! Нет, это покорно благодарим!..» Вот так интеллигенция! Вот так служители искусства!

Дорогая! Я не хвалю себя, когда так горячо восстаю против коллег. Но ты и сама видишь, что ведь это гадость какая-то, не артисты, а дельцы! Один есть – симпатичный идейный господин. Он был в Полтаве учителем пения в духовном училище, получал около 800 рублей с казенной квартирой. Все бросил и прикатил в Москву. Это, похоже, человек; жаль, что болен расстройством нервов366. Мы с ним хороши, но еще деликатничаем. Но шут бы с ними! Все это беда еще не так большой руки, – но главное – порядков в самой школе нет. По рассказам Смоленского, все обставлено совершеннейшим образом. Оказывается, далеко не так. Во-первых, каким голосом я буду петь? Смоленский выразился неопределенно. На какой клирос (правый или левый) становиться в соборе? «Куда угодно» (?). Когда начнутся занятия? Неизвестно, ибо никто об этом не говорит. Чем заниматься? «Там увидите». Старики говорят, что хождение на лекции только дело тормозит. Профессора на нас, вольнослушателей, внимания обращают так мало, что приходится ограничиваться самообучением. О скрипке и фортепиано заботься сам. Смоленский только говорит. Есть занятия послеобеденные, с двух до пяти часов. Когда же заниматься самому-то? Отдыхать? С четырнадцатого начнутся утрени праздничные, потребуется вставать в два часа утра. С четырех до шести отдыхать. В шесть часов ранняя обедня... Беда!..

Сегодня был молебен. Слушал всю капеллу. Не знаменито, Лина, поет она. Вяло и нестройно. В этом сознаются сами певчие. Короче говоря, сердце сжимается от боли при виде всего этого и при мысли о будущем. <...>

[1 сентября 1894. Вечер]

Так давеча я с горя расхай л все так, что хоть и вправду бежать. Но такое представление дела немного односторонне. Правда, дело в школе поставлено дурно. Но трудиться все-таки можно, и небесполезно. Профессор хоть и не особо внимательно, но все же просматривает работы вольнослушателей. Лекции хотя и вредят делу, отнимая время, но они приносят и пользу, указывая ученику путь и средства постичь то или иное.

Занятия в хоре несомненно полезны и для голоса, и для изучения дирижерских приемов. Я хоть и не весел, благодаря товариществу и его толкам о Смоленском и постановке дела, но утешаюсь мыслью, что нынешний год порядки будут новые (состав профессуры обновлен)367 и что не так страшен черт, как его малюют. Поживу, увижу, – и только тогда или отчаюсь совершенно в успехе своего дела, или... ну, да словом, там видно будет. Посему, хотя занятий правильных еще нет, однако я занимаюсь. Например, сегодня проработаю от семи часов до одиннадцати и от четырех с половиной до шести часов над элементарной теорией. Вчера весь вечер играл на скрипке.

Теперь о своем житье и об моих отношениях с коллегами. Занимаю пока угол в квартире Крылова. Но по всем признакам числа шестого-седьмого перейду в свое помещение, которое мне дано будет, вероятно, одному, ибо Крылов поступает на место в городе Балашове в Саратовской губернии. Ем Бог знает у кого. Ходит нас в этот дом четыре человека из Синодального хора. Заплатил 10 рублей за обед. Последний состоит из трех блюд: горячего вволю и большой кусок мяса, жаркое в виде двух котлет в ладонь или кусок битка и т. п. Третье – молоко, или арбуз, или варенье с оладьями. Словом, кормят замечательно сытно и вкусно. У Прасковьи Васильевны было несравненно скуднее. Чай пью свой, кипяток достаю из куба. Самовар пока не купил. Словом, обзавелся пока еще весьма немногим, именно койкой и тюфяком ценою в 7 рублей (5 рублей койка и 2 – тюфяк). <...>

В обществе товарищей молчалив и необщителен. Когда приходится завернуть, по нужде, к Засядке368 или Орловскому, – то извиняюсь и вскоре ухожу. Вообще, хочу жить изолированно. По уходе Крылова возьму у него инструмент, за который придется заплатить 9 рублей в первый месяц и по 7 рублей в последующие. <...>

Москва, 2 сентября 1894

Сегодня была утром первая спевка, знаменующая собой начало регулярных занятий. Я был поставлен регентом в баритоны. Петь легко весьма, потому что требуется от каждого издавать самый натуральный звук как по тембру, так и по силе. Пропел я два часа и не устал нисколько. А это редко бывало со мной. Что сказать о самом пении? Поют все за фортепиано, на котором играет регент. Поют небрежно, неохотно, ибо и сам Орлов (регент) не обнаруживает особой энергии. Пропели две пьесы так, как я никогда не пел, то есть кое-как, и тем ограничились. Репетиции пред исполнением их в соборе больше не будет. Представь, Лина! Где же развитие вкуса? Кажется, здесь этого можно достичь путем отрицательным, то есть здесь показывается, как не должно исполнят ь... Ужасно!.. <...>

Занимался я сегодня с охотой, с рвением необычайным. Способность к такому отношению к делу меня утешает и немного вливает надежду на лучшее. О, дал бы Бог!!

Господин Орловский (из Полтавы), как я и ожидал, оказался человеком идейным. Он агитирует в пользу «ядра». (Ты ведь, Линушка, помнишь, к чему призывал нас господин Смоленский. Он тогда же нас называл «ядром» будущего института.) Нам хочется, чтобы нас освободили от обязательного хождения на лекции вместе с мальчатами, ибо это может только тормозить дело, отнимая дорогое время. <...>

Москва, 4 сентября 1894

А я, Лина, начинаю успокаиваться. Теперь почти что не тоскую о родине. А раньше – беда!.. Впрочем, и теперь случается, что средь занятий вспомнишь о тебе, и.… все пошло кругом. Глаза бы мои не глядели ни на что.

А порядков, друже, все нет и нет. Ученье еще не начиналось; даже расписание не вывешено. Спевки, правда, ежедневно, но от них мало толку. Научаемся регентскому искусству, как и раньше писал, отрицательным путем, то есть показывают, чего не должно быть. Завел я для записи музыкальных заметок книгу и всякую мысль по части теории или хорового пения вношу в нее. Эти мемуары впоследствии сослужат мне великую службу!.. Надумал я брать уроки не на скрипке, а на фортепиано, ввиду таких соображений: на скрипке я играю шесть лет; приемы я усвоил настолько, что они стали моей второй натурой, и посему исправлять их едва ли возможно. Да и нужно ли? Ведь я играю довольно бойко; со временем, даже и при настоящих недостатках, уйду далеко. Между тем фортепиано мне почти совсем не знакомо. Здесь ломать ничего не придется; следовательно, дело пойдет легче и успешнее. А это-то и нужно. Ведь хорошо я придумал? Но кого избрать в учители – пока не знаю, да и решать это до начала правильных занятий, кажется, нельзя, ибо нигде и ни в чем порядку не добьешься. <...>

Москва, 5 сентября 1894

Сегодня была служба по случаю именин великой княгини369. Пели мы. Я хоть немного был утешен: р и рр капелла исполняет здорово. Так бы и слушал! Что хорошо, то хорошо. Вообще, партесное пение поется гораздо стройней, художественней, нежели простые вещи. Скоро начнем готовиться к концерту, который предполагается в октябре. Это, говорят, весьма интересная и полезная статья. Скорей бы! <...>

Москва, 8 сентября 1894

Наконец-то! Вчера (седьмого) были послеобеденные занятия: от 2–3, 3–4 и 4–5 часов, итого три урока. Таким образом, началось! Я буду изучать: 1) Элементарную теорию со II и III классом. 2) Элементарную гармонию с III и IV классом. 3) Гармонию с V классом. 4) Сольфеджио с III, IV, V и VI классами. 5) Чтение партитуры с VII и VIII классами. 6) Церковное пение с III, IV, V и VI классами. Следовательно, всего шесть предметов. В день бывает от двух до трех уроков, так: 8–9, 9–10 часов и 2– 3 часа; или 8–9 часов, 2–3, 3–4; или 9–10, 4–5.

Элементарную теорию и гармонию будет преподавать субрегент, свободный художник А. Д. Кастальский, сольфеджио – регент, свободный художник В. С. Орлов. Гармонию в V классе профессор Филармонии С. Н. Кругликов и т. д. Теперь чувствую себя иначе. Я вижу, что разочаровываться и всячески хулить школу нельзя, ибо в ней все поставлено хорошо, только работай и трудись – не ленись. А за этим дело не станет. Знаю, что свободного времени не будет, и весьма доволен этим. Так-то, дружок! Ликуй со мной! Учиться можно – а больше ничего и не надо. Ученье настало – а этого-то нам и недоставало. Сообщив об этом крупнейшем и наиважнейшем обстоятельстве, пущусь теперь балакать.

Перво-наперво, друг ты мой сердечный, – дух мой утренюет, то есть горит желанием трудиться и бодр так, как еще не был доселе ни разу. Я стал весел, разговорчив и почему-то всех своих сослуживцев по хору люблю, всех до единого. Все они, думаю я, – люди смирные, скромные, простые и.… хорошие – и посему – слава Тебе, Господи!..

Теперь объясню тебе, почему я считаю лекции неполезными, даже вредными делу, ты просишь об этом меня. Я говорил об отнятии дорогого времени хождением на элементарную теорию, тогда как ее можно пройти и самому. Тем более что ее пришлось бы изучать с учениками II класса, то есть идти вперед по-черепашьи. А оно и скучно, и бесполезно, и даже вредно – последнее потому, что, посещая теорию, нельзя было изучать гармонию. Теперь поняла? Ну, а оказалось, что дело поставлено иначе. Именно. Теорию я слушать стану, но идти вперед буду сам и посему окончу ее, когда мне вздумается и когда успею. Но гармонию посещать могу и теперь, ибо пока-то изучение ее ограничивается повторением задов, то есть той же теории. Итак, de officio – я ученик по классу теории, de facto – по классу гармонии.

А господин Орлов, со своей манерой управлять хором, продолжает интересовать меня. Прежде я не ставил его как регента ни в грош и пение нашего хора считал безобразным. Но чем более я всматриваюсь в дело, чем более вдумываюсь в него, тем более и более постановка хора мне нравится. Например, поем мы не блестяще. Вдумайся в этот отзыв, Лина. Критик сетует, что в храме отсутствует «блестящее» пение. А знаешь, что такое это «блестящее» пение? Каким его представляет себе критик? Конечно, это пение абсолютно стройное, такое, которое так и ласкает ухо, такое, когда слушатель превращается весь в слух и зрение, когда он забывает, что он не в концерте, когда он готов аплодировать в приливе восторга... Не так ли? Но... К сему ли должно стремиться наше русское, православное пение? А? У хора нет картинности в размещении на клиросе, у регента – красивых манер... Но разве церковь – панорама? <...>

Москва, 11 сентября 1894

С чего начать? О чем прежде написать, о чем после? Мыслей так много, что не знаешь, которую высказать первой, которую второй. Ну, сперва относительно своего душевного настроения. Теперь я стал уже совсем спокоен, дружок! Не только не тоскую, но... ну, ей-Богу, не знаю, что сказать этим «но». Одним словом, с Москвой я свыкся совершенно. Теперь я духом бодр и телом здоров, только трудись – не ленись!

Третьего дня вывесили беловое расписание уроков370. Предметов, которые я должен изучать, – семь: элементарная теория, сольфеджио, элементарная гармония, гармония, церковное пение, чтение партитуры и история церковного пения в России. Посещать лекции требуется только по элементарной гармонии, сольфеджио и гармонии. Элементарную теорию прохожу сам, ибо с мальчатами идти и скучно, и чересчур медленно, и все что угодно. Церковное пение – предмет, состоящий в изучении наизусть напевов гласов, что возможно сделать и не посещая классов, как сказал преподаватель Орлов. Историю церковного пения можно слушать, а можно и нет, ибо она собственно проходится в VIII классе; следовательно, еще я успею изучить ее. Элементарную гармонию скоро кончу (проходим ее с профессором), так как объем ее весьма маленький. Уроки по гармонии посещаю, ибо они весьма занятны. Профессор Кругликов – это московский светило по части преподавания музыкальных предметов. Тружусь ежеминутно, за исключением тех часов, кои идут на обед. Встаю в 6 часов и занимаюсь теорией (спешу ее окончить) до 8 часов. Иду на сольфеджио (пою на уроке с названием каждой ноты ее именем), с 10 до 12 спевки. В 3 прихожу с обеда. Иду на послеобеденные уроки. Возвратившись, пью чай – на окошке из жестяного чайника с сахаром с пеклеванной сайкой (белого не употребляю: он мне, ты говорила, вреден) и затем сажусь заниматься до 9–10 часов. Пью «арсеник» в 10 часов и ложусь спать371.

Вот так распределяется учебный день. Похвалюсь: мои занятливость и усердие вдохновили моего сожителя, который, желая оставить училище, подал прошение в учителя пения, теперь боится, как бы не уважили его просьбы, и прямо признается, что мое усердие произвело в нем такую перемену.

Последнее твое письмо о бедственном положении моих родителей произвело на меня такое действие, что я, который прежде из экономии отказывал себе в удовольствиях, теперь чувствую непреодолимое желание отказать себе во всем, кроме обеда и чая. Готов, готов, ибо я люблю своих родителей страшно372.

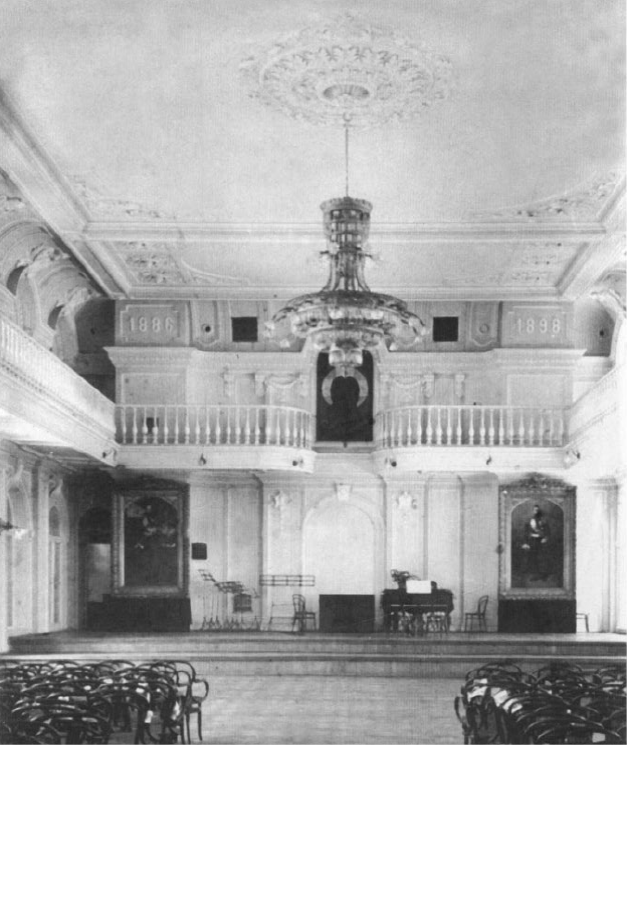

Теперь хор начал готовиться к концерту, который предположен быть перед Рождеством. Линушка! Я прежде писал тебе, что пение не высоко поставлено в этой капелле. Правда отчасти, если иметь в виду простое пение в простой службе, да и то если требовать блестящего пения. Но если вслушаться как следует, то хор поражает особенным, своеобразным, но безукоризненным строем. Слышатся не дисканта, альты, басы и теноры (как мы привыкли у Касторского)373, а орган, где масса звуков, но они слились во что-то необыкновенно гармоничное, приятное, что затрудняешься назвать. Словом, с недавнего времени я стал восторгаться пением нашего хора. Но это действительно первоклассная капелла в исполнении партесных композиций. Исполнение их художественное, строгое и, так сказать, величественное... Короче, с тех пор, как я успокоился, все в школе оказалось гораздо лучше, чем я думал прежде. Учиться можно и в классе, и в хоре, и дома, – чего еще надо? Не это ли я искал?

Уроки на фортепиано буду брать у субрегента Кастальского – восемь уроков по 30 минут за 2 рубля. Но еще не начинал, ибо теперь пока нет времени. Вот освобожусь от теории и элементарной гармонии, тогда и примусь. В конце месяца собираюсь поговорить со Смоленским о жалованье, ссылаясь на финансовое положение отца. Папа (по моему плану) пришлет мне письмо, где будет сказано, что он содержать меня не в силах и посему я должен искать средств сам. «Степан Васильевич! Я прошу вас войти в мое положение» и прочее.

Ты мне советуешь быть экономней. Хорошо, я сумею выполнить это. Ну, а ты – копишь деньги на поездку в Москву среди осени? Осенняя шинель ведь дорогая, я думаю? Лина! О, поверь мне, что я теперь начинаю понимать цену денег и не одобряю трат на наряды. Будь же благоразумна! Каждый рубль храни!.. <...>

Москва, 13 сентября 1894

Друг мой, я положительно нахожу неладным делом сообщать тебе о том, как я хорошо себя чувствую и как хорошо идет мое ученье. Неладно потому, что Бог знает в какие минуты придется читать мое письмо, исполненное радости от настоящего и светлых надежд на будущее..., Впрочем, порадую мою любушку!!!

Лина! Линушка моя! Неужели правда, что в Синодальном училище я нашел именно то, что искал всегда?! Я не хочу этому верить: мечты ведь никогда не осуществляются, а тут... Боже! С каким жаром я отдаюсь своему делу! Как оно интересует меня! Я занят ежеминутно, ибо всегда нахожу что-то стоящее внимания, труда и размышления. Сегодня был в первый раз на уроке сольфеджио в V классе. Писали то, что профессор играл на фортепиано. И что же? Я, оказалось, подал свою тетрадь в первой паре и.… без ошибки! А как приятно от сознания, что ты трудишься. <...>

Москва, 17 сентября 1894

<...> Линушка! Как мне Бога благодарить – я не знаю. За что, Господи?! Представь: я стал почему-то так вести себя, что у меня ни одна минута не пропадает. Я или за делом: пою, играю, учу, записываю, размышляю, – или беседую с кем-либо из певцов (Крылов, Засядко, Веков), но беседу веду не бесполезную, но или о музыке, или же интересную в жизненном отношении. И так стал «деловит», что прямо мучаюсь, страдаю, если теряю бесполезно несколько минут. Словом, я стал весь – дело. (Боюсь только впасть в крайность: разучиться требовать развлечений. Сие отчасти уже замечается.) Так вот: как поблагодарить за все это Господа Бога, я не знаю!!!

С 10 сентября начал учиться на скрипке по школам, принятым в Синодальном училище. Представил, что скрипка – инструмент совершенно мне неизвестный, и начал с азов. Сижу на гаммах. Занимаюсь аккуратно с 11 до 12 часов дня. А с фортепиано не знаю, как сделаюсь: все не соберемся (мы, «ядро», то есть семинаристы) никак потолковать по этому предмету. Ну, да это не упоздало. Во время одной из бесед с неким Анпиловым, бывшим певцом Славянского, заговорили по поводу моего безголосия. Анпилов по этому поводу рассказал мне, что он знал одного хориста в Санкт-Петербурге, который имел голос весьма хороший. Оказывается, этот голос ему поставил какой-то профессор. Мне пришла в голову мысль тоже обратиться к профессору. В нашем училище ставит голоса артист Императорской оперы – Тютюнник. Как- нибудь увижу его и попрошу принять меня в число своих учеников (на дому). Если выгодно возьмется – пойду. Плата поурочная, как рассказывают, от 1 до 2 рублей. Материал, нужный для начала, это несколько натуральных тонов в голосе. У меня нот 5–6 баритонального тенора несомненно найдутся, а сего вполне достаточно, чтобы выработать в 10 уроков двухчасовых средний голос. Иметь голос считаю необходимым, ибо он нужен и в будущем, нужен и в настоящем как источник доходный. Но главное, конечно, это его значение в том музыкальном образовании, которое получаю я. Опыт показал мне, что регент без голоса – плохой регент. Это ты сама поймешь, если подумаешь. Итак, как только увижу господина Тютюнника – тотчас переговорю. В прошлом письме ты очень пространно говорила о пении Синодального хора: ты обращала внимание на некоторое мое недомыслие. Оказалось, ты просто не так поняла меня. Я говорил об отсутствии в хоре стремления поражать красивыми, эффектными переходами от одного оттенка к другому. Это пение художественное, но строго согласное с пометами об оттенках самого композитора, так что хор только воспроизводит известную композицию, но сам не создает эффектов, где сих не требует сам автор. Понимаешь? Поют стройно, величаво и художественно, но того, из чего можно бы было видеть желание блеснуть, – этого не замечаю. Вот в таком смысле я и говорил в прошлый раз об отсутствии блестящего пения. <...>

А propos. Семейные синодальные певцы, получающие 40 рублей в месяц жалованья, говорят, что этих денег, даже при готовой квартире, еле-еле хватает на двоих без прислуги. Я разузнавал цены на квартиры в две-три комнаты в меблированных и в частных домах: приблизительно около 18 рублей за две-три комнаты 4– 40, итого 60 рублей обязательно. Это прими к сведению.

Москва, 23 сентября 1894

Линушка! Сегодня я писал отцу о том, как хорошо идут мои дела и моя жизнь в Москве. И тебе стану писать о том же. Дружка моя! Лапушка! Ведь я сообщал уже тебе, что мне не хочется верить, будто в Синодальной школе я нашел именно то, что искал, к чему стремилась моя душа. Да, моя родная! Слава и благодарение Создателю, что мои мечты не были утопией, что им вполне соответствует действительность. Чего я искал? Музыкального образования? Изволь! Вот: теория, гармония, сольфеджио и прочее. Учи – и станешь музыкантом. Развития вкуса и понимания музыки? Изволь и это. Вслушайся в исполнение Синодальным хором серьезных композиций – и здесь ты научишься постигать все прелести музыки. А вот зимой имеют быть исторические концерты, духовные и светские; они будут даваться в зале училища374. Иди, слушай и поучайся!.. Искал я древнее церковное пение. Изволь и это. Насколько оно разработано в настоящее время, это ты можешь видеть из тех пьес, которые Синодальный хор так часто распевает. Слушай и дивись той прелести, какую русский народ мог вложить в свои религиозные мотивы. Но вот и лекции господина директора по истории русского церковного пения. Лови каждое его слово (он глубокий знаток древнего пения!), с жаром примись за изучение крюков, знамен и т. п. И вот к твоим услугам громадный материал еще не разработанных доселе, но глубоких, в высшей степени ценных, древнецерковных напевов...

Лина! О, если бы ты знала, как я счастлив, что попал не куда-нибудь, а именно в Синодальное училище! Я вижу и глубоко убежден, что здесь можно осуществить все то, о чем мы с тобой иногда говаривали как о чем-то высоком и недосягаемом наполовину. И я тружусь. Буквально каждая минута у меня занята. То я играю, то учу, то размышляю, то присутствую в классе или на спевке. Встанешь в 6 часов, скорей за дело, и работаешь целый день до 10 часов. Устанет голова, сходишь погулять или к кому-либо из певцов (Засядко, Веков, Орловский), а там опять за дело. Голова работает, усиливается, устает, а сердце жаждет труда и знаний, и воля, подкрепляемая мыслью о Лине, окрыляет мой дух, и я весь погружаюсь в занятия. Недаром составилась обо мне репутация среди певцов, что «это – занятливый человек, не то, что мы». «Это – красная девица. Не курит, не пьет и целомудрен, как Иосиф». Так говорят одни. «Это идеалист какой-то. Как все-таки завидна судьба таких людей: они счастливы, ибо способны отдаваться делу всецело. Таков и Никольский». Такие речи других. Мальчата сперва относились ко мне враждебно, ибо я не позволял им шутить и возиться со мной. А теперь весьма многие из них стали моими почтительными друзьями. Одного из них я лечу своим «аконитом» от зубной боли. При этом я экономен, как и во всем: даю ему одну каплю на ватку.

Поздравь, дружок, меня: с 22-го я более не баритон, а второй тенор. Орлов (регент) нашел в моем голосе именно теноровые ноты. Отлично! Попою немного, да и жалованья попрошу. <...>

Москва, 25 сентября 1894

По приходе от обедни.

Боже мой! Как Синодальный хор умеет петь! Божественно! Сегодня solo в «Тебе поем» так исполнили, что у меня волосы дыбом стали. Как хорошо, как хорошо!

Был вчера у всенощной в храме Христа Спасителя, где поют чудовские певчие. Ну, где им тягаться с синодальными! Ни вкуса, ни изящества, и голоса надорваны частыми концертами на свадьбах... Словом, насколько было велико мое разочарование вначале, настолько велик восторг и чувство удовлетворенности всем училищем в настоящую пору. <...>

Москва, 12 октября 1894

<...> Ты пишешь, что считаешь меня нездоровым и умоляешь всячески беречься от простуды. Спасибо, милушка! Добрый это совет и посему никогда не лишний. Но и без того все это время был совершенно здоров. Даже вот что. Девятого октября бывает в Москве крестный ход вокруг Кремлевских стен, длящийся два часа. Нынешний раз этот день был ужасно холодный, и мы – певцы – должны были в одних парадах, надеванных на пиджаки, но не пальто, с открытыми головами идти, все время деря глотку. Скажу откровенно: я дюже прозяб и боялся слечь в постель. Припомнил твою просьбу – не пить вино даже с холоду – и крепился. Но хворь давала себя чувствовать в виде головной боли и озноба, – не выдержал я: выпил три рюмки хорошей водки, сытно покушал и, пришедши домой, завалился спать, тепло покрывшись. Прошло благополучно. Следовательно: нарушая одну просьбу, я исполнил другую, и вышло прекрасно! <...>

Сходил вечерком на Красную площадь, которая при электрическом освещении красива в высшей степени. Ряды в огне, а дальше мрак: темные стены, башни, головки кремлевских церквей. Что-то необыкновенное в этой картине. Я в восторге от нее. Сходил ко всенощной в храм Христа Спасителя и послушал чудовских певцов, наших конкурентов. Чудовский хор больше Синодального: 120:80. Но то – купеческий хор, а наш – капелла. А это – разница. <...>

Москва, 19 октября 1894

Милушка! Сегодня я пел в Успенском соборе с отделением Синодального хора в 20 человек. Это, конечно, крупное событие, и посему я немедленно спешу известить тебя. Вчера на спевке регент объявил мне, что завтра я должен дирижировать отделением обедню. Я молча поклонился. Он спросил, какие пьесы я желаю петь. На мой отказ выбирать пьесы он отвечал: «Помилуйте! Раз вы регент, вы и пьесы назначаете. А мое дело подписать свое имя». (У нас имеются особые бланки, на которых делается помета: где и когда служба, сколько человек поет и кто дирижирует.) Тогда я назначил свои излюбленные номера. Он в знак согласия кивнул головой...

Пришли в собор. Певцы дают мне советы относительно управления, просят не волноваться, обещают поддержку со своей стороны – словом, показывают и свое сочувствие мне, и свое недоверие к моему умению справляться с делом. Я улыбался, слушая их.

Начало обедни. Я встал на место, окинул всех взглядом, спокойно дал несколько замечаний, дал тон... Меня самого удивило мое спокойствие. Я с первого же момента почувствовал себя в своей сфере и принялся за дело с той уверенностью, с какой бывало дирижировал в Пензе. Первый успех зажег во мне особый артистический огонек, что сказалось на моем управлении партесными пьесами. Херувимская, «Тебе поем» и прочее были исполнены хорошо. Главное, что я сразу подчинил себе хор и сосредоточил его внимание на себе. Будучи регентом по природе, я забыл в эти минуты, что поющие не суть мои певцы; однако я держал себя «яко власть имый». По окончании обедни певцы все единогласно признали мое управление хорошим и как бы вдохновенным. Октавист пожал мне руку, рассыпаясь в похвалах. Не знаю, что скажет субрегент, который стоял и слушал всю обедню... Так вот идут мои дела! Все это как нельзя более приятно.

Только одна беда: есть у нас всех одно общее горе, за которым наши удачи едва ли могут утешать. Я говорю о болезни государя375. Меня страшно крушит она и решительно отбила всякую охоту к делу и внимание. Ты и сама, дружок, видишь, что я в сообщении о своем успехе несколько сух, как бы равнодушен. Да, я не особо рад этому успеху, ибо печаль по государю у меня страшно сильна. А ты?

В своем письме ты спрашиваешь меня о том, ставлю ли я свой голос и занимаюсь ли фортепиано. Нет и нет! Собирался я ставить голос под руководством какого-нибудь профессора сольного пения, но по наведенным справкам оказалось, что это для меня пока невозможно. Профессора берут minimum 2 рубля за урок. Чтобы поставить голос, требуется времени по крайней мере год, то есть 2 рубля х 100 = 200 рублей. Пришлось оставить свое намерение. Тогда один из наших певцов посоветовал мне приобрести книжку Джиральдони376 и при помощи ее упражняться самому, уверяя, что голос может значительно улучшиться. Я следую этому совету, и точно – мой голос (тенор) стал таким, что я теперь уже форменный певчий, а не безголосый. Если это можно назвать постановкой, то стало быть на твой вопрос я должен дать ответ утвердительный. Фортепиано держим трое (по 2 рубля в месяц с носа) и занимаемся в определенные часы. Но регулярных уроков не беру. Имею в виду одного ученика нашего училища, которого попрошу давать мне уроки, но в исполнение еще не привел. Занимаюсь скрипкой и делаю заметные успехи. <...>

Москва, 26 августа 1895

<...> Мысль о консерватории за последнее время получила у меня новый вид. Недавно я узнал, что «Синодалка» не дает никакого диплома. Это в практическом отношении крайне неудобное обстоятельство. Поэтому мое решение докончить «Синодалку» я оставляю. Прошедши в настоящем (95–96 году) основательно гармонию, я на будущий год перейду в консерваторию по классу композиции. Потребуется пробыть там три года. Относительно взносов можно надеяться на такой исход: хорошо сдать вступительный экзамен и за сие получить стипендию, которая состоит в льготе от платы (200 рублей, а не 100 и не 150). Ввиду этого плана мне придется всецело заняться гармонией и фортепиано. Изучить первую – я рассчитываю, а игра на инструменте не строго требуется, и годовых занятий будет достаточно. Все это я сообщаю тебе на тот конец, чтобы ты знала о моем плане – это во- первых, и чтобы ты об этом высказала свое мнение – это во-вторых. «Денег нет», – скажешь ты. А Вифания-то? А Строгановское-то?377 Да вообще-то, Бог не выдаст, свинья не съест. Хуже того, как в «Синодалке», мне не будет. А этого и довольно. Одно то, что консерватория даст мне высшее образование, на почве которого кричать-то о реформе церковного пения будет уже посмелей, да и понадежней в смысле результатов. Да и в практическом отношении диплом свободного художника едва ли не больше стоит, чем протекция Степана. Разве я расплююсь с ним, уходя в консерваторию? Никогда! Следовательно... Вообще, попавши в Москву, я почувствовал снова такой подъем духа, такую жажду к знаниям, о какой в Телегине не было и помину. <...>

Москва, 16 августа 1897

Дорогие мои! Линушка и Наталка! Не писал я вам доселе оттого, что хотел сообщить все, когда это «все» совершенно определится. Но это не удалось, во-первых, потому, что время, благодаря Успеньеву дню, все и у всех занято, ничего путного ни от кого добиться нельзя, во-вторых, что те недоразумения, напор которых мне пришлось выдержать, по самому существу своему не могут быть быстро улажены. Сначала о ребятах. Экзамен им был тотчас по приезде, то есть тринадцатого числа в 4 дня. По научным у Ени – в общем 3, но голос при этом удовлетворителен378. Мои ссылки на их усталость (ночь без сна) и на свойство теряться до степени идиотизма, как на нечто оправдывающее их неуспех, несколько поправили дело. Степан Васильевич сегодня (16-го) вторично экзаменовал их, но снова неудачно, хотя и менее первого раза. Еще Василий Сергеевич будет испытывать вновь принятых (19-го – 20-го) в течение трех дней, и это решит судьбу наших ребят. Из разговора моего со Степаном Васильевичем можно видеть, что под условием платежа каждым шести с половиной рублей в месяц оба, быть может, будут приняты. Теперь мне крайне необходимо заручиться согласием Ф. Дм. и диакона на эти предложения Степана Васильевича. Судя по всему, бесплатно их н е примут, а с платой может быть примут. Итак, сообщи им и мне телеграфируй (согласны, действуй и тому подобное). Без этого у меня руки связаны.

Теперь о себе. Василий Сергеевич положительно озлобился на меня, не прочь даже исключить из хора, хотя все это только в воздухе носится, а прямо не говорится. Впрочем, в обхождении он не резок, а только сухо-деликатен, как и Степан Васильевич. Я больше склонен думать, что все обойдется, тем более, что я способен раздувать из мухи слона, а прямого (повторяю) ничего не знаю. Остаться в хоре и на квартире в настоящее время тем более занятно, что в будущем годе Синодальный хор имеет быть поставлен как раз так, как я когда-то внушал Василию Сергеевичу. Это внушение, по признанию В. С., на меня первого и обрушилось, ибо отныне никаких привилегий и никому не будет допущено. В. С. взялся за дело так, как никогда, и все перекраивает по тому идеалу, который я ему внушил. Это не самохвальство; ты понимаешь, что В. С. под влиянием наших разговоров очувствовался, отвоевал себе независимое от Степана и Ширинского положение и орудует. Моя идея усвоена им в совершенстве; и он даже чужд лицеприятия, ибо новое веяние первее всего коснулось меня – творца этой идеи. Это бесконечно меня радует – дело прежде всего379. <...>

Комментарии

Выбранные для издания письма А. В. Никольского к его невесте (с 1895 года жене) Капитолине Ивановне Балашевой являются частью их обширной переписки, хранящейся в семейном архиве Никольских. Письма адресованы в Пензу и в село Телегино Пензенской губернии. Родившаяся в 1872 году Капитолина Ивановна восьми лет от роду была взята на воспитание в Телегино своей крестной матерью и, возможно, сестрой ее дедушки помещицей Н. Д. Кологривовой. (По семейному преданию, мать Капитолины Ивановны М. И. Балашева была незаконнорожденной дочерью брата помещицы и крепостной крестьянки. Она проживала в Пензе, где у нее был дом, полученный как приданое от Кологривовых.)

После смерти Н. Д. Кологривовой в 1906 году семья Никольских каждое лето проводила в Телегино в доставшемся ей по наследству поместье. Осенью 1915 года Капитолина Ивановна, прежде всецело посвящавшая себя семье, ушла «в актрисы» с артистическим псевдонимом Строганова. В 1920 году, находясь на гастролях в Бежецке, она заболела сыпным тифом и умерла.

Музыкальные заметки 1894 год

<...> Пение нашего хора плохо – нестройно, нехудожественно. Начинают врозь – одни прежде, другие позже; раздельности между партиями не существует, так что слышится масса звуков вместо четырех, образующих стройную гармонию. Слов не разберешь. Поют спешно, отрывисто, особенно концы пьес прямо обрубают. Хор даже низит. Одним словом, пение нестройное, небрежное, грубое и прямо-таки плохое во всех отношениях. Попытаюсь указать причины этих недостатков.

Относительно начал пьес должен сказать, что это происходит от невнимательности певцов. Виноват в ней сам регент. Он, прежде чем начать петь, не сосредотачивает внимание певцов, а прямо взявши основную ноту вступительного аккорда взмахивает рукой. И вот одни – кто глядел пред сим на регента – запели, а другие только спохватились и поспешили присоединиться, но от поспешности и ноту взяли неточно, фальшиво. Отсюда происходит из только то, что начинает хор противу самых элементарных правил хоровой дисциплины, но еще и отсутствие строя. Итак, невнимание певцов дает столь плачевные результаты.

Знаменные роспевы хор поет ровным голосом, без всяких оттенков, каковы, например, f,p, crescendo, diminuendo, etc. Такое исполнение, кажется, наиболее соответствует характеру указанных церковных мелодий. Это должно принять к сведению. <...>