Спасо–Мирожский монастырь. Снетогорский монастырь

Первый основан в половине XII в. (1148–1153 гг.). Главный храм его – Спасо–Преображенский собор, построен в том же XII в. Лучшим украшением его служит древнейшая настенная живопись (XII в.), реставрированная в 90-х годах XIX века. Она покрывает все внутренние поверхности Спасо-Мирожского собора и принадлежит к числу редких явлений ряду древнейших памятников России. Фрески Мирожские замечательны как со стороны стиля, так и иконографической и идейной. По своему общему характеру фрески эти близко подходят к фрескам Спасо-Нередицкой церкви близ Новгорода; но с другой стороны здесь сильно развит Богородичный цикл изображений, чего мы не встречаем ни в одном русском памятнике XI–ХII вв. Типы и композиции греческие костюмы традиционные византийские. Даже надписи при некоторых изображениях греческие. Искусство здесь греческое, хотя бы исполнение фресок и принадлежало русским мастерам. Стиль фресок тот же, что и в Нередицких и Староладожских. Самое размещение изображений в храме носит на себе отпечаток византийского обычая, установившегося под влиянием символического воззрения на храм и его составные части.

В алтаре помещен цикл изображений, относящихся к евхаристии: раздаяние евхаристии апостолам, уготование престола и два ряда святителей, совершителей евхаристии; в средней части храма: в куполе – Вознесение И. Христа на небо и пророки; в парусах сводов – Евангелисты; на сводах и стенах храма – праздники, чудеса Евангелия и цикл Страстей Христовых. Но наибольший интерес представляют изображения, относящиеся к детству Богоматери, в западной части южного нефа. Художник начинает с возвращения Иоакима и Анны из храма после неудачной попытки принести жертву Богу: оба они идут печальные из храма, потом беседуют в палатах, и Иоаким предпринимает решение отправиться к своим стадам; ангел является Иоакиму с вестью об имеющей родиться от него дщери; явление ангела прав. Анны в палатах; встреча и лобзание Иоакима и Анны у золотых врат Иерусалима; Иоаким и Анна радостные сидят в палатах за столом и беседуют; Рождество Богородицы; пир евреев и др.28 Этот цикл изображений у нас в России впервые является в стол широком развитии в рассматриваемых фресках XII в.; в фресках Киево-Софийского собора и Нередицких он гораздо короче. Первоисточник его, вероятно, в Сирии, откуда он перешел через Византию к нам29. Фрески Спасо-Мирожского монастыря вскоре после реставрации их стали портиться вследствие сырости, объясняемой обилием воды, окружающей храм во время весеннего разлива, и в последнее время сырость эта имеет уже угрожающий характер.

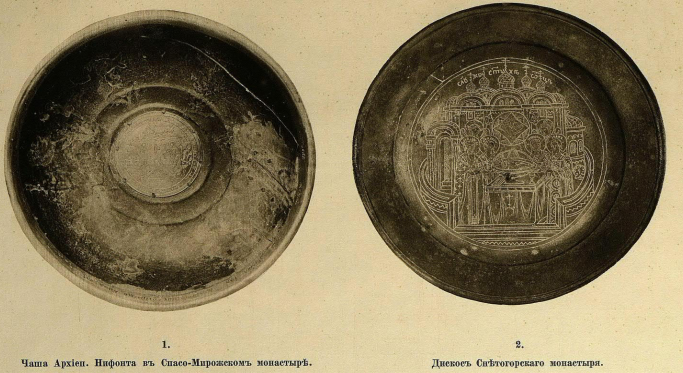

Чаша архиепископа Нифонта

Чаша деревянная (табл. ХХIII, 1) с ясными следами киноварной окраски; диаметр – 0,195 м. На серебряном окладе написано: «Построен жезл тот и чаша сия и серебряным венцом обложена подаянием Михаила Серпунова 1707 году октября в день по благословению тое обители архимандрита Киприана и братии. Внутри чаши серебряный медальон с изображением распятия И. X., с предстоящими, а вокруг его надпись: «В лето 6664 апреля в 8 ден в пречестную обитель Преображения Спасова Мирожскаго монастыря». По серебряному ободку снаружи чаши идет надпись: «В лето 6664 (1156) Св. Епископ Нифонт, рождение имея града Киева от благочестивых родителей и монашество восприять в Киевопечерской обители, на престоле епископствова в Великом Новеграде 25 лет и будучи на престоле многия святыя церкви и обители устрои со благословенным князем Всеволодом Псковским и по преставлении князя Всеволода прииде Св. Нифонт во Псков и созда между рек Великою и Мирожею церковь Преображения Господня и обитель преславну украси и братию собра и игумена постави, села многия вдаде на устроение церкви и обители, в той же церкви и обители Преображения Господня остави жезл свой и чашу на воспоминание братии тое обители и всем православным христианам и отыде к Нову-городу и в Киево-Печерский монастырь в лето 6660». Как все серебряныя украшения, так и надписи устроены, как уже сказано, в 1707 г. Упомянутый в надписи жезл не сохранился. Древность деревянной чаши также сомнительна. С именем святителя Нифонта неразрывно связан подписанный им антиминс 1149 г. Антиминс этот до 1864 г. хранился в Александро–Невской Лавре; в 1864 г. передан был в Георгиевскую единоверческую церковь в Кременчуге, а в 1913 г. возвращен обратно в музей Александро-Невской Лавры30.

Снетогорский дискос

Снетогорский монастырь на Снетной горе, в двух верстах от Пскова, основан не позднее XIII в. По сказанию летописи, в 1299 году при нападении меченосцев на этот монастырь убиты были настоятель монастыря Иоасаф и 17 монахов. По всей вероятности Иоасаф был первым настоятелем Снетогорского монастыря. Каменный Снетогорский храм устроен в XIV в. и исправлен после пожара в начале XV в.31 В нем сохранились древние фрески: следы их в алтарной части на стене и в жертвеннике совершенно ясны; однако, до настоящего времени они находятся под штукатуркой, а потому судить об их древности и достоинствах невозможно. Открытие и расчистка их составляют очередную нашу церковно-археологическую задачу.

Табл. XXIII.

Любопытный остаток церковной старины сохранился здесь в ризнице: это оловянный дискос (табл. XXIII, 2). Ни по своему строению ни по металлу он ничем не отличается от многочисленных дискосов этого рода. Время его происхождения – половина XVIII века. Но он представляет интерес иконографический в начертанных на нем изображениях. Представлен русский пятиглавый храм. Внутри его – в алтаре виден престол; на престоле дискос, на котором лежит И. Христос-Младенец – Агнец Божий, вземлющий грехи мира. Возле престола стоят четыре святителя вселенской церкви: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и Св. Николай Чудотворец – иные в саккосах, иные в омофорах. Надпись показывает, что это есть служба святых отец. Над престолом Св. Дух, вЪ виде голубя, и ангелы. Тема эта широко разработана была в афонских и русских стенописях XVII в32. Но на мелких предметах церковной утвари и в миниатюрах рукописей она встречается редко. На Снетогорском дискосе мы видим одну из древних попыток к перенесению идеальной литургии стенописей на евхаристический сосуд.

Проф. Н. Покровский

26 мая 1914 г.

* * *

Примечания

Н.В. Покровский. Очерки пам. христ. иск. иконогр. СПб. изд. 3, 1910 г. Там же и снимки с фресок.

См. «Светильник» № 1, 1914 г. К иконографии Богоматери.

Подробности см. Н. В. Покровский – Древняя Софийская ризница в Новгороде, ч. II, стр. 5–7; там же снимок.

Н.Ф. Окулич–Казарин, «Спутник по древнему Пскову», стр. 279–285.

Н. В. Покровский. Стенныя росписи в древних храмах греческ. и русских. Москва, 1890 г.