III. Стенная живопись на Афоне и некоторые ее памятники

Чем более было преувеличено значение афонских стенных росписей в первые времена христианской археологов, особенно в среде западных ученых, тем более пало оно в настоящее время, после первого непосредственного ознакомления с памятниками христианского искусства на Востоке. Но, что наиболее характерно, падение это произошло, главным образом, во мнении русских ученых, для которых афонская церковная живопись является не только историческим звеном в длинной и сложной цепи памятников различных ветвей византийского искусства, но и своего рода каноническим руководством. К этому руководству обращались и во времена священника Сильвестра, и при первых работах по восточной иконографии в шестидесятых годах XIX века. В предполагаемых произведениях полумифического Панселина пытались отгадать, какие силы и средства потребовались бы для художественного подъема русско-византийской иконописи. Первые наши паломники: Барский, Муравьев, восторгались афонскими древностями, новейшие исследователи относились с понятным критическим запросом и потому проходили иногда мимо таких памятников, которые имели некоторое значение именно для русской науки. Так, когда в 1839 году известный Дидрон посетил Афон и нашел там еще бывшую в ходу «Ерминию», для западных ученых это было настоящим открытием, а Ерминия стала базисом для построения всех западных исследований по иконографии и, конечно, заинтересовала европейскую науку, как первая ступень в историческом монументальном всходе к религиозному искусству Европы. В русской науке, напротив, искони знали подлинник, имели его списки, и такие знатоки, как Ровинский, Буслаев, Забелин, Филимонов, кн. П. П. Вяземский, Сахаров, Д. А. Григоров и др. издавали, объясняли и сличали списки подлинников и материал, в них находящийся, с критической точки зрения. К греческому подлиннику русские ученые не могли уже относиться так беззаветно, как западные археологи, и во многом должны были отдавать предпочтение русским подлинникам. То же было и при новом знакомстве русской археологии с афонскими росписями. Рисовальщики французские, как напр. Папети, Поль Дюран, привозили из своих путешествий изящные наброски и прикрашенные эскизы афонских фигур с фресок Протата, и восторгавшиеся ими Дидрон, Емиль Дюран, Ант. Пруст и др. толковали о возможности воскрешения на Западе этого скрывшегося мира религиозной живописи. Напротив того, русские ученые сразу стали на почву критики: одни потому, что свою жизнь прожили на Востоке и сделали Святую Землю и ее православие задачею всей жизни, как арх. Антонин и пр. Порфирий, другие – так как не могли найти здесь ожидавшихся памятников древневизантийской живописи, и потому не старались открыть интерес и в том позднем слое, который они встретили. Проф. Н.В. Покровский, посетившей Афон ради росписей, сделал более подробный очерк некоторых, им виденных. То же критическое отношение к предмету находим в исследовании аб. Дюшена и Байэ 19.

Ввиду этого отношения науки к афонским росписям, небесполезно было бы впоследствии точнее формулировать положения русской археологии по данному предмету, а так как мы не могли посвящать ему главного внимания, то ограничимся общими замечаниями. Афонские росписи имеют характер декоративный, как и византийские росписи всех времен, а потому мы считаем прямым увлечением западные взгляды на них, как на некоторое «высокое искусство» (grand art) и желание найти в них, как говорил некогда Витэ, «аналогии с образами Парфенона». Однако, общая композиция афонских росписей построена на стародавней символической основе, и сколько бы она ни была затерта позднейшими рефлексами, все же живая мистическая струя продолжает питать это поле разнообразных насаждений. Но если в древневизантийских росписях мы не можем найти образца, годного для других времен, без перемен, и если ни в одну эпоху Византии нельзя открыть в росписях цельного и полного выражения символической идеи храма, то тем более в храмах афонских. Эта основная, исконная символизация всего декоративного склада стенописи нередко нарушается разными неудачными отступлениями. Многие исследователи, пересматривая эти отступления, оценивают их и самое достоинство афонских росписей по отношению к древним византийским оригиналам: это, конечно, несправедливо и не свидетельствует о научной исторической критике, так как многие отступления позднейшего времени отличаются чрезвычайною характерностью и содействуют своеобразию этих росписей. Что же бы было, если бы мы на протяжении тысячи веков принуждены были смотреть ремесленную копировку одних и тех же образцов! Но если мы задаемся хронологическими вопросами, то обязаны принимать во внимание все эти новые иконографические данные, коль скоро отсутствуют даты. По счастью, афонские хроники и надписи сохранили нам столь обильные даты, что мы можем не нуждаться в доказательствах стиля и иконографических форм. В результате поисков Преосв. Порфирия мы имеем ныне точную хронологию афонских росписей20: «На Афоне, – говорит Пр. Порфирий, – стенная живопись в церквах и братских трапезах есть явление не очень давнее. До XVI столетия там были расписаны только два соборных храма: Введенский в Хиландаре вскоре после 1198 года и Ватопедский в 1312 году, да еще один из параклисов в монастыре св. Павла в 1398 году: но первой стенописи и следов нет, потому что Введенский собор сломан был в конце 13 века, а Ватопедская и Павловская стенописи хотя и уцелели поныне, но после появления их ни один святогорский монастырь не расписывал своих святилищ до 1526 года». Мы прибавим к этому только общее замечание, что, кроме мозаик, не нашли в Ватопеде каких-либо древних росписей: если там и есть что-либо, то целиком, до неузнаваемости, переписанное в 1789 году, когда вся «обветшавшая» живопись заново «историрована» усердием иерея из Гизворо.

Затем, по точным указаниям пр. Порфирия, афонские росписи относятся к следующим годам: придел И. Предтечи в Протатском храме к 1526 году (по нашему мнению обезображен перепискою). Собор Протата расписан Мануилом Панселином в 1535–1536 годах, который затем в 1537 г. расписал церковь в Миловоклиси бл. Кареи, между 1554 и 1574 гг. собор Руссика (сломанный) и между 1571 и 1582 гг. собор в Хиландаре (переписан в 1804 году). В 1535 г. расписан собор Лавры св. Афанасия Феофаном Критянином, в 1536 г. тамошняя трапеза (целиком переписана). К 1540 г. относится роспись трапезы в Филофеевском монастыре, к 1545 г. Храм Георгия в Ксенофе и к 1546 г. собор Ставро-Никиты, последний – Критянином Феофаном. В 1560 г. расписан придел Николая Чудотворца в Лавре, но ныне целиком переписан, и в 1564 г. лики мучеников на клиросах Ксенофа писал Феофан, а в 1567 г. тамошняя трапеза. В 1568 г. расписан собор Дохиара (поновлен в 1855 г.), и роспись его сравнительно лучше других сохранилась. Около 1600 г. расписан соборный храм Ивера, но поновлен в 1842 г. Множество церквей, приделов, трапез афонских расписаны уже в ХVII веке: в Дионисиате собор (1647 г.) и притвор его, трапеза в Хиландаре, храм Симонопетрского монастыря, фиал Лавры, собор Кутлумуша (1640 г.), Пантократора (1640 г.), притвор с изображением акафиста Богоматери у Павла, церковь во имя Михаила Синадского в Лавре в 1653 году и около этого времени паперть Ксенофского собора с изображением Апокалипсиса, обе на средства, дарованные угровлахийским воеводою Иоанном Матфеем и женою его Еленою. К 1672–1674 гг. относятся росписи приделов соборных и трапезы в Ивере. К 1678 г. относится роспись Ватопедского придела во имя Богоматери «Парамифии» на средства Лаодикийского митрополита Григория и к 1683 г. придела Вратарницы в Ивере. Наконец, к XVIII столетию относятся росписи соборов в монастырях: Каракалла, Филофея, церквей, приделов и притворов в Лавре Афанасия (ц. Икономиссы), Ивере, Хиландаре, Дохиаре, Пантократоре, Ватопеде (придел Николая Чудотворца), Зографе, Кутлумуше.

Но, помимо точного списка стенописей Афона в хронологическом порядке, знаменитый русский иерарх в указываемой статье присоединяет, очевидно, в летописном извлечении из своих обильных материалов два очерка: о местной афонской школе живописи и распределении изображений в церковных стенописях Афона. Первый очерк начинается следующими характерными словами: «Пусть никто не воображает и не говорит, что на св. горе издревле существовала своя школа живописи церковной. Ее не было там до второй половины прошедшего (XVIII) столетия. Все тамошние замечательные иконы принесены из разных стран и мест. Что касается до живописи стенной, то и она произведена была художниками не афонскими... Феофаном Критянином, Фралгом Феотийцем, Панселином Солунцем, иеромонахом Марком из Грузии; работали пришлые живописцы из Фессалии и Епира, из Болгарии, Валахии и России, из Смирны и с о. Хиоса. Имена и прозвания их, годы и месяцы, в которые они трудились, помечены ими самими в местных надписях, кои всенесомненно удостоверяют наблюдателя в том, что афонские монахи долго, очень долго, сами не занимались живописью, а приглашали к себе иконописцев посторонних. Уже во второй половине прошедшего века обзавелись они своими художниками». Все это фактически верно, по все эти факты имеют не совсем тот смысл, который видит в них пр. Порфирий. Ни ранее, ни даже ныне афонское греческое монашество не имело больших местных мастерских и даже не выделяло из себя живописцев, мастеров и ремесленников. Кроме резьбы на дереве, кости и перламутре, афонское монашество и теперь не знает художественных ремесел, и обширная иконописная мастерская Руссика составляет замечательное исключение из общего афонского нерасположения к ремеслам. Но как само афонское монашество составляется из пришлецов всех возможных стран, так и его иконопись, хотя бы производилась выходцами разных мест христианского Востока, слагается окончательно только на Афоне, начиная уже с 1453 года, и мы пока весьма условно (и, наверное, крайне неудачно) даем и усваиваем этой иконописи различные названия: то солуньской по имени Панселина Солунца, то критской – по деятельности Феофана Критянина с сыновьями, хотя решительно не знаем пока, чтобы афонские росписи и иконы этого названия имели свои образцы на Крите. Да и мало ли насчитывается даже в истории искусств школ, составившихся из пришлецов, но наименованных по городу, в котором они действовали или наиболее произвели? Таким образом, обобщение пр. Порфирия интересно, но не может иметь решающего значения, а приводимые им позднейшие мастера Кареи не имеют значения исторического.

Шестнадцатое столетие принято считать веком высокого церковного искусства, но росписи этого времени представляют ряд «новых» иконописных тем в стенописи. Таковы: «Великий выход» или «Св. Литургия» со Спасителем, облаченным в саккос, ангелами и пр., Младенец в чаше, Спаситель, стоящий в гробу, – все это помещается в алтаре. Но роспись алтаря дополнена в то же время символическими изображениями: «скинии» с Моисеем, «перенесением кивота завета», «лествицею Иакова», «Купиною несгораемою», «видением Иезекииля», «Благовещение»21 обставляется пророками: Давидом и Соломоном, полуфигурами Исаии и Давида, Аарона и Моисея, Захарии и Аввакума и пр. На южной или северной стене изображается «Торжество православия». Между обычными евангельскими темами появляется «Восхождение» на крест. В преддвериях храма символическая «Лоза истинная», «древо Иессеево», «лествица духовная», «Вселенские соборы», «Акафист Богородице». Все, что ранее было применяемо к миниатюрам, иллюстрирующим богословские поучительные книги, или предметы мелкой церковной утвари, теперь перенесено в широкое декоративное письмо. В XVII веке стенопись становится на Афоне сложнее, живописнее и, вместе с попытками оживить сюжеты драматизмом и натуральностью, вносит много западных заносов, т. е. теряет свой основной характер. Эти измышления крайне неприятно поражают в живописи, так как они применяются к той же иконописной, т. е. чисто условной основе, и находятся в полном разногласии с общим пошибом иконного письма. Вносимые с Запада темы, как: «Венчание Б. М.», «Вознесение Б. М.» требуют и западных художественных форм, а вместо того, передаются в изуродованной долгим переживанием форме византийской.

Итак, со стороны исторического развития византийской иконографии, афонские стенописи не имеют приписываемой им западными учеными важности, сравнительно с современными им росписями русских церквей, которых эти ученые не знают. Но для русских археологов материал, представляемый афонскими стенописями, мало имеет значения в построении критической истории только потому, что от византийского до афонского искусства имеется глубокий перерыв, образуемый XIV и ХV веками, которые вовсе отсутствуют в афонских росписях. Итак, пока не будут изданы и разобраны росписи древних храмов Сербии, Болгарии и Македонии, все попытки установить научную или критическую историю храмовых росписей на Востоке будут более или менее бесплодны.

Иное дело в интересе чисто художественном: роспись Протата всегда останется памятником художественного подъема и предметом изучения в поиске путей к дальнейшему совершенствованию религиозной живописи. Правда, росписью Протатского собора и ограничивается этот пышный, но мимолетный расцвет позднейшей греческой иконописи, и близкая к нему по времени роспись Лавры, хотя бы и была целиком делом критской мастерской и руки Феофана, не идет даже в сравнение с протатскою и принадлежат к обычному афонскому художественному уровню. Более того, даже кратковременное пребывание на Афоне настолько знакомит с обыкновенною афонскою живописью, что только в редких случаях замечаешь особенности ее писем, и это лучшее доказательство того, что Протатская живопись Панселина была личным делом исключительного мастера и его мастерской. Напротив, все другие росписи так банально сходны, что некоторые их различия доступны глазу лишь после долгого и постоянного лицезрения и даже специального изучения. Приходится думать, что на пространстве трех столетий неизменно работали преемственные мастерские, и что появление извне лучших мастеров, улучшая работы, не меняло их характера.

Протат со своим собором может назваться самым замечательным памятником Афона. Его роспись отличается действительною красотою, и даже общий ее вид, при всем разрушении, производит чарующее впечатление. На этих, ныне уже поблекших и закопченных фресках, одежды своими нежными красками привлекают взгляд. Их цвета разнообразны: светло-лиловые, светло-зеленые, светло-фиолетовые, бирюзовые. В тенях тоны усилены, но обычных черных складок не делается. Румянец на бровях, щеках, даже в типах старцев. Но типы вполне иконописны, в лицах оливковые тени, лики отличаются характером, правильностью, в женских типах округлостью, молодостью. Словом, если отличие Панселина (предполагаемого автора этих фресок) есть отличие художника от иконописца, то все же он сохраняет черты иконописного типа, прямо взятые из образцов 12 века, но в детальных фигурах, напр. евреев, сидящих по сторонам Христа-отрока, он полон натурализма. Эти две фигуры живы и натуральны. У крайнего, с умилением взирающего на Христа, даже ноги сдвинуты вместе. Фоны темно-пурпуровые, земля чаще всего темно-синяя, темно-зеленая. Св. Пигасий облачен в далматику венецианского дожа: одежда его оранжевого цвета и не переписана позднее. Оплечье, шитое разводами, украшено камнями.

Но та же вековая пыль, умягчившая все резкости тонов и придавшая всей росписи Протата патину древности, которая многими доселе принимается за самую древность, не позволяет точно судить о времени и вводит в заблуждение тех, кто «хочет обманываться». Известно, что пр. Порфирий22 первый критически отнесся к этим увлечениям и, на основании фактического сведения, сообщенного в житии Феофана Афонского († 1548), что храм был расписан старанием прот. Серафима в 16 веке, утвердил настоящее отношение к памятнику и пресловутому Панселину, который, быть может, и был исполнителем росписи. Арх. Антонин лишь для виду23 не соглашается с этим мнением, но сам подыскивает весьма веские доводы в его пользу: что эта роспись идет по заложенным окнам и переправленным простенкам, что сопровождающая ее орнаментика нова, не антична т. е. не отвечает византийской 11-го, 12-го века, что в сценировке сюжетов применена некоторая перспектива и пр. Однако, его замечание, что живопись Протата напоминает ему мозаики Кахриеджами не только искренне, но и весьма удачно, и мы лично испытали то же первое впечатление, а это обстоятельство доказывает, что задача Панселина была, прежде всего, возобновлением византийских преданий, но, как всегда бывает, этим не ограничилась и вызвала иное (хотя непрочное) движение в греческой иконописи. К мнению пр. Порфирия присоединился проф. Покровский24 сравнивший Панселина с нашим Симоном Ушаковым: русский иконописец пошел далее грека, и часто отступал от предания, тогда как грек, внося в свое искусство внешнюю красоту, сохранил типы и сюжеты, а потому достиг счастливого сочетания красоты с величием образов. Панселин, к тому же, несравненно выше Ушакова по таланту.

Так как Брокгаузу осталась неизвестною25 вся русская литература об Афоне, то и здесь он не мог разобраться в сведениях о древности афонских росписей и отнес живопись Протата к концу 13 или началу 14 века, на основании известий о постройке этого общеафонского собора. Сравнение росписей с руководившим его текстом Ерминии не могло дать ему никаких указаний, так как сама Ерминия во многих частях носит поздний характер. Между тем, именно эти поздние стороны росписей имеют свой исторический интерес, и мы считаем нужным остановиться на составе этой росписи, тем более заслуживающей внимания, что прежние описания не могли быть точны, вследствие копоти, покрывшей фрески. Мы же в перечне можем руководиться акварельными рисунками из собрания Севастьянова26.

Протат имеет три абсиды. В средней изображена Богоматерь на троне27 держащая у себя на коленях Младенца, по сторонам ее два ангела с развернутыми свитками. Если образ Богородицы и может быть древним, напр. напоминать Кипрскую икону, то развернутые свитки ангелов не могут быть ранее XVI века. Такие же детали найдем и далее, ограничиваясь указанием их в курсиве. В малой правой абсиде представлен Предвечный Агнец в образе Младенца в чаше, поставленной на престоле под киворием, по сторонам два святителя. В левой абсиде изображен Спаситель, стоящий во гробе. По стенкам абсиды: «лествица Иакова», «купина Моисеева» и пр. На триумфальной арке «Благовещение» по обе стороны ее и тут же за стенами пышных палат, внутри которых оно происходит, видим пророков: царя Давида и Соломона, обращающихся к Богородице со своими предсказаниями, начертанными на развернутых ими свитках. Эта символическая обстановка священного сюжета может, пожалуй, считаться очень удачною, но мы ее знаем только в позднейшей иконописи. В ключе арки – Нерукотворенный образ. По сторонам внизу ап. Петр и Павел, выше пророки Илия и Даниил. По аркам поддужным обычные мученики.

В самом верхнем поясе стен по трем сторонам храма изображены рядами стоящие праведники Ветхого Завета. Между этими праотцами на рисунке видим жену, стоящую на извивающемся змие или драконе: если это праматерь Ева, то поздний характер несомненен. Ниже изображены по трем сторонам евангельские сцены, и в них мы находим ряд подробностей в способе самого изображения, позднейшего типа. Рождество Христово представлено перспективно. Сретение происходить у престола, стоящею свободно внутри ограды и покрытого красною индитиею, а Симеон стоит на широком пульпите, т. е. низкой скамье, – все это для того, чтобы не отделять Богоматерь, как изображалось в древности, алтарною преградою. Анна держит развернутый свиток. Крещение поделено на две части перспективными сценами: по одну сторону ручья Иоанн, по другую толпы пришедшего слушать народа, и между разными людьми, выражающими умиление, виден Христос. Правее Крещение, с четырьмя ангелами, с Иорданом на дельфине и морем на драконе. В Преображении черноволосый Моисей подает или показывает Спасителю раскрытую книгу. Тайная Вечеря, сохраняя традициональную форму, представляет значительное оживление в группах и выражении лиц. Особо любопытны сюжеты, вновь введенные в стенную роспись, как напр., проповедь Христа в синагоге на западной стене храма: представлен портик, у которого стоит Христос, держа раскрытую книгу перед толпою Иудеев. Подобная сцена проповеди отрока Христа в храме Иерусалимском, известная нам лишь в рисунке одной миниатюры в Евангелии, хранимом в Тифлисском Сионском музее, любопытна еще более: представлен ряд зданий, выступавший посредине аркою, перед нею расположено своего рода горнее место, образующее так наз. сигму (бывшую в Константиновой базилике Воскресения, о чем мы поговорим в своем месте), на ней посреди Отрок, по сторонам Его сидят четыре старца, один в головном уборе раввина. Всего более развита сцена Успения Б. М., представляющая без малого до 40 фигур, сложность, неизвестная византийскому искусству и появившаяся здесь, конечно, под влиянием западных образцов. Перечень изображенных в Протате святых заключается в приложенном к концу нашего сочинения списке листов фотографического альбома, сделанного нами с калек собрания П. И. Севастьянова, хранящихся в Имп. Академии Художеств.

Для научного археологического исследования типов Протата пришлось бы большинство снимков этого альбома воспроизводить здесь, так как никакое описание не даст действительного понятия о типе, а чем более описание будет подробно, тем более спутает возникшее живое представление типа, что мы сплошь и рядом видим в начальных археологических опытах, пытающихся точными ремесленными описаниями взятого памятника заменить отсутствие знаний по истории искусства, необходимых для построения сравнительной научной характеристики.

Предлагаемый вниманию читателей обзор афонских памятников христианской древности и искусства является, скорее, трактатом об историческом ходе развития христианского искусства на греческом и югославянском Востоке после падения Византии, чем описанием всех памятников, там при осмотре виденных. Для этого, с одной стороны, на Афоне не было достаточно времени, а, с другой стороны, здесь не может быть и достаточного места. В исторической науке важнейшим ее актом является сперва выбор из представившегося материала древности такого рода предметов, которые, по своей характерности, могли бы образовать собою «памятники» эпохи, и после выбора такая сравнительная их характеристика и последовательное расположение по времени и взаимной связи, которая давала бы в результате историческую их постановку наподобие вех по пути, намечаемому для будущих исследователей. Этого рода задача входит в «историю искусства», не в его «археологию», но последняя, без этой предварительной работы, являлась бы не наукою, но только любительством, которое произвольно собирает древности по вкусу дилетанта и столь же безразлично их описывает, стремясь лишь к мелочной точности и ремесленной тщательности. Историческая постановка, основанная на сравнительной характеристике, имеет, напротив того, своею главною задачею не описание памятника, но его определение по отношению к главным историческим признакам избранной группы древностей, и в этом деле отыскания признаков образует науку, представляет ее творческий процесс. Археологическое описание в этой среде бывает тем лучше, чем кратче и чем менее в нем подробностей, спутывающих характеристику. Несовершенства византийской археологии сказываются особенно ярко в бесконечных и бесплодных описаниях: иконографическая сцена и ее типы представляются в описаниях новыми или, по крайней мере, неизвестными, тогда как в шаблонном воспроизведении обычной композиции, при подробном сравнении с другими, оказывается нового лишь мелкий признак, какая-либо особенность, новая сторона и т. под. детали, которые пропадают для исследования. Утомительная бесплодность описаний обусловливается, между прочим, и тем характерным для византийского (и древнерусского) искусства обстоятельством, что оно почти никогда не знало «шаблона» в собственном смысле слова, т. е. механического воспроизведения принятых композиций и фигур, подобно гравюрам, оттискам, отпечаткам. Напротив того, византийский шаблон должен был бы, скорее, называться «схемою», в пределах которой восточное христианское искусство с X века живет, движется и развивается, сначала на почве Византии до ее падения, затем славянских стран и преимущественно России с XIII века. Развитие искусства заключается в разработке типов и декоративных форм их представлений, в приспособлении схемы к народной среде и в открытии новых способов художественного впечатления и духовного воздействия на душу молебщика. Все это дело ручное, в основе своей ремесленное, становящееся через это общенародным, и хотя в то же время постоянно освежаемое художественною стихиею, составляющею необходимую сторону ручной промышленности, но никогда не возвышающееся до индивидуального – личного творчества, которое мы ныне называем искусством. В этом ручном мастерстве мастер – будь он эмальер, миниатюрист, иконописец «личник» или «доличник», мозаицист, живописец по стенным росписям, чеканщик или резчик по дереву или металлу, усваивает себе, прежде всего, и в совершенстве формы тела человеческого, одежд, принятых в иконописи, способ моделирования (заменявшего в условной иконописи так называемую «лепку» живописцев с натуры) тела, лица, рук, манеру делать контуры, очерки и черты лица, частей тела и фигуры, способы налагать так называемую драпировку (искусственная система складок, принятая из античной скульптуры) и пр. Затем мастер имеет в своем художественном (скорее «археологическом») запасе, потребное число рисунков, прорисей, «образцов» и, зная принятую форму, пропорции, размеры, свободно располагает композицию на данной поверхности, будь то ровный лист рукописи, выпуклый медальон или бюст, или даже крутой свод арки, колоссальная ниша соборного алтаря. При этом мастер, как мы уже имели случай неоднократно указывать при описании византийских памятников, настолько свободно распоряжается позами, подробностями движений и жестов, что мы, быть может, и не найдем (разве на немногих «переводах» древнерусских икон, но и то в пределах рисунка, ни красок, ни экспрессии) механической, совершенно тождественной копии: всегда всякая копия представит какое-либо отличие от ее образца, что и понятно само по себе. Конечно, такие отличия очень мало говорят в пользу развития искусства, как мы его привыкли понимать в живом современном искусстве, лихорадочно ищущем индивидуальности, нового (в смысле неупотребительного в искусстве за период известного человеческого поколения) и свободы проявления собственной личности, но таково состояние и характер всякого народного искусства, имеющего общегодность для масс, не для узкого круга любителей, выделенных современными классами общества.

Произведения Панселина в стенной живописи Афонского Протата, к которым мы теперь, после необходимых пояснений, возвращаемся, входят в историю византийского искусства позднейшего периода, с тем же народным характером, и не представляют таких «индивидуальных» особенностей мастера, которые бы резко изменяли принятую среду художественного предания. Уже то обстоятельство, что сами афонские монахи, с давних пор и доселе, гордясь именем пресловутого Панселина, продолжают видеть его руку в разных афонских обителях, противно всяким данным, показывает, что и в Протате они не замечают «резких» особенностей. Но и общее изучение фресок, насколько оно возможно ныне через посредство калек (т. е. значительных переделок оригиналов), доказывает ту же мысль. Фрески Протата красивее, щеголеватее, правильнее других афонских росписей, но они входят в общую систему и только внимательное изучение открывает в них известные отступления от схемы, притом, в двух направлениях: или в сторону древнейших оригиналов (X–XI столетий), или в сторону изучавшихся, очевидно, Панселином итальянских мастеров XV века, или даже некоторые особенности, по-видимому, индивидуального характера. При первом взгляде на протатские фрески, поражает античное изящество фигур, моложавые типы многих апостолов, святых, красота драпировок, нежная моделировка округлых лиц, общая приятность экспрессии, особенно заметная после мрачных, насупленных, истощенных аскетизмом фигур, изображенных в трапезе Лавры, или Ксенофа. Словом, в первые минуты Панселин кажется представителем лучшего византийского стиля X–XI века и, при современном состоянии закопченных и покрытых вековою пылью фресок, легко понять увлечение этими произведениями русских и особенно западных поклонников византийской иконописи. Только при усиленном внимании и более продолжительном осмотре видишь, как изменен, ослаблен и обезличен здесь византийский стиль, которого схема сохранена и передана, с явным желанием подражать старине, но как бы растворена индивидуальною манерою выработанною на изучении итальянской живописи.

Так, напр., образ Спаса Эммануила в наддверной фреске Протата, изображающей «Недреманное Око» (рис. 22), представляет нам византийскую композицию во всей ее чистоте: Младенца, дремлющего с открытыми глазами на ложе, и по сторонам (слева и справа от двери) Архангелов Михаила и Гавриила, стерегущих Его покой (вместо позднейшего изображения Богоматери и Архангела, преклоняющихся у ложа, и двух ангелов, несущих орудия Страстей Христовых). Образ, во-первых, помещен с замечательным художественным пониманием над входною дверью, так как Архангелы стоят ниже недремлющего Творца, и во-вторых, с духовным поучением на тему об аскетическом послушании в его монастырских правилах. Затем, образ Эммануила представляет, действительно, Младенца, дитя, не отрока в возрасте от 10 до 12 лет, как изображают Его Византийская и русская иконопись, и натурально возлежащим на ложе, даже в детской одежде, а не в апостольских ризах, как в нашей иконописи. Младенец подпер голову правою рукою в естественной позе дремлющего и размышляющего, но в правой держит, согласно с обычным изображением Эммануила, свиток. Самая фигура дитяти напоминает венецианские оригиналы первой половины XVI века.

22. Протат. «Недреманное Око».

23. Образ И. Предтечи в Протате.

24. Протат. И. Предтеча.

Два изображения Иоанна Предтечи, один (рис. 23) в профиль из иконы «Деисуса» и другой (рис. 24) фрагментарный, впрямь, остаток иконной фрески, представляют столь же незаметные и слабые, но характерные отступления от древнего типа. Казалось бы, здесь мы видим того же слабаго плотью, но сильного духом и возбуждением аскета, с большою, сухою головою на тщедушном теле, сухими, костлявыми членами, взъерошенными и всклокоченными волосами, развевающимися по плечам, резко уставленным взглядом, как привыкли видеть в произведениях X–XII столетий28. Но, вглядываясь внимательнее, видим, как в данном случае этот характерный тип подвергся некоторой переработке: вместо грубых накидок из верблюжьего волоса здесь взят широкорукавный хитон и обделан мелкими, почти элегантными складками, и в самом рисунке головы и локонов наблюдается артистическая волнистость, во взгляде мягкость, а в сжатых губах подчеркнута вдумчивость. Прибавим, кстати, что отдельных лицевых изображений Иоанна Предтечи с длинным посохом, конец которого украшен крестиком, мы не знаем пока в древней стенной живописи, с характером икон, какие встречаем, напротив, в большом обилии в периоде XVI–XVII столетий.

Образ погрудный ап. Петра (рис. 25) и такой же ап. Павла (рис. 26) представляют столь сильное изменение всем известных византийских типов (почти портретов) верховных апостолов, какого не знает восточная иконография до конца ХVІ века. Не будь надписи, мы только с колебанием могли бы признать ап. Петра в изображении, несмотря на апостольские облачения и на сохранение известных признаков типа: вместо курчавых волос рыбака мы находим здесь гладкие волосы, вместо резкого и быстрого взгляда – кроткий, тихий, как бы увлаженный взор, совершенно измененные контуры носа (вина, быть может, рисовальщика кальки?), сухой очерк губ и волнистую небольшую бороду. Мы не помним, затем, чтобы в чисто византийских изображениях апостола Петра, представляемого в иконографии по преимуществу живою натурою, был употребляем такой прием ораторской позы, какой виден здесь в правой руке, положенной внутрь складки верхней одежды (как если бы здесь была римская тога, не греческий гиматий). Рука же, затем, указывает на полураскрытый свиток послания апостола: равно и эта форма изображения ранее XVI века нам в византийском искусстве неизвестна. Образ ап. Павла представляет столь близкие аналогии с иконописным ликом апостола на русских иконах XVI–XVII стол., что невольно приходит на мысль видеть в этом также лишнее свидетельство о переменах, внесенных в иконографию Панселином, конечно, в зависимости от совершившегося уже ранее его движения, а равно и указание на то, что русская иконопись очень живо усваивала себе во второй половине XVI века новые греческие произведения. Не имея нужды повторять то, что было уже нами сказано о типе ап. Павла в византийском искусстве по поводу эмалевого медальона Апостола в собрании А. В. Звенигородского, мы укажем только на изменения в новом типе, предоставляя в прежнем описании сравнить его с мозаическим изображением в Константинопольской церкви монастыря Хора – ныне Кахрие-джами, которое мы считаем лучшим византийским представлением Апостола Павла (как и изображение ап. Петра, рядом находящееся в этой церкви). В новом типе мы не имеем, прежде всего, той грузной, массивной и импозантной фигуры Савла-гонителя, какую знаем в рукописи Космы Индикоплова и в последующей византийской разработке: здесь Фигура Апостола тонкокостная, узкоплечая, сухая, мелкая, нервного сложения; обратим внимание, напр., на тонкие руки с длинными пальцами. Борода, волосы на висках и усы сохранили еще прежний характер, но лицо резко переменилось в самом очерке: все черты стали мельче, тоньше, лишились силы и характера и представляют, скорее, тонкого, но сухого богослова, чем вдохновенного творца посланий и Христова ученика «по духу». Как на внешний признак позднейшей эпохи и перемен в типе можем указать и на то, что здесь Павел держит, в отличие от Петра, уже целую книгу «Посланий», как-то жеманно охватывая ее обеими руками, хотя и не поднося ее, видимо, к Спасителю.

Напротив того, сравнительно с этими изображениями, величаво-античная фигура изображенного во весь рост апостола Фомы представляет так много чистого византинизма самых лучших времен X столетия, что первое ее впечатление неотразимо наводит на предположение о каких-либо нам неизвестных, но еще существовавших в XVI веке древних шаблонах, которыми должен был пользоваться Панселин. Калька Севастьянова в данном случае мало дополнена рисовальщиком и потому сохранила, более других, благородство свободного рисунка, даже некоторую тяжеловатость античных форм, которую представляет всюду Византийская живопись VI–IX столетий и знает еще частию X век, но которая сменяется всем известными удлинениями фигур и пропорций уже в начале XI века. Здесь все, от постановки медленно движущейся фигуры, легкого ступания изящных ног, мелкой разделки складок тонкого льняного хитона, широких, красиво драпирующихся складок гиматия, положений рук и самых пальцев правой руки и т. д., напоминает нам лучшие мозаики Равенны и древнейшие лицевые рукописи. Единственное, что мы можем выставить против Панселина, как доказательство его произвольного отношения к древним характерным типам византийского искусства, это – голову апостола. В нашем изображении это голова аттического юноши, с тонкими чертами, слегка даже скошенным овалом (левая сторона развита более правой, что, вероятно, было в оригинале наоборот, но, благодаря «переводу» шаблона, вышло именно так), вдумчивым взглядом, сухим и тонким ртом, что могло бы идти к другим апостольским юношеским типам, но как раз не к ап. Фоме, которого изображения (обыкновенно в сцене «Фомина неверия») представляют простоватым (с точки зрения Грека) юношею, широким лицом, крупными чертами, даже с вздернутыми бровями, как человека, страдающего легкомыслием и излишним любопытством. Наша голова наиболее приличествовала бы великом. Димитрию, юноше знатного рода, высокого и тонкого ума.

26. Протат. Ап. Петр.

26. Протат. Ап. Павел.

В позднейшей иконографической (пожалуй, даже афонской, если можно так выразиться) манере представлен св. Антоний (рис. 27), по-видимому – не Антоний Великий, и без приписи этого эпитета (обычность подобных эпитетов и прозвищ в протатских фресках общая и с позднейшими Фресками Лавры, Ксенофа и пр.), но преподобный инок этого имени. Не зная точно этого последнего обстоятельства, можно сказать только, что головное покрывало этого святого, обычное для изображений сирийцев: Иоанна Дамаскина и др., быть может, указывает на Антония преп. Египетского или Великого. Главное доказательство позднейшей эпохи заключается в движении правой руки, стягивающей на груди мантию илимилоть, обвивающую плечи, шею и голову: тот же прием найдем во Фресках Лавры. На груди преподобного резной деревянный крестик позднейшего типа, как тельник, висит на шнуре. Голова преподобного взята в обычном типе монашествующих, сухих и малых телом, с острым взглядом, сжатыми губами, маленькою бородою.

27. Протат. Антоний Великий

28. Образ преп. Симеона Столпника

Живее и характернее подобный же образ (рис. 28). Симеона Столпника на Дивней Горе († 596 г., бл. Антиохии), хотя мы не имеем в настоящее время другого изображения этого святого, встречающегося в наших подлинниках с чертами столь общими, что они, явно, сочинены по шаблону изображения иных столпников. Как бы то ни было, живопись Панселина, очевидно, имела, в виду характерность и даже индивидуальность в изображении святых, а эта черта составляет немалую заслугу, если мы сопоставим ее с полным безличием русских новейших подлинников и иконостасов работы современных живописцев.

Напротив того, изображение Иоанна Златоуста, (засвидетельствованное надписью), если только оно не передано калькою совершенно фальшиво (рис. 29) против оригинала, который мы не могли рассмотреть на месте, должно считать крайне неудачным отступлением от характерного типа иерарха в древнем византийском искусстве. Лучшее изображение Златоуста мы думаем видеть в мозаике алтаря Палатинской капеллы в Палермо, доселе нигде не воспроизведенной, как она того заслуживает: там представлены, согласно легенде об их явлениях, три великих святителя: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, все трое столь типичные служители алтаря, столь высокие и своеобразные характеры, равные по силе, но столь разнообразные по мысли и направлению ее отцы церкви. Из них Иоанн является лучшим образом, какой мы знаем в искусстве, нервной натуры, тревожно-болезненной, глубоко-возбуждающейся и болеющей за человечество души, способной на проклятие и благословение, чуждой всяких сделок с совестью и уступок сильным мира сего. Мозаическая голова Златоуста кажется почти портретом святого, особенно в сравнении с двумя святителями, имеющими общетипические греческие черты: мы видим очень большой лоб, очень редкие волосы, едва покрывающие череп, резко очерченные (не насупленные) брови и уставленный острый взгляд, сухой и длинный нос, крайне малые сжатые губы, особенно характерное сужение овала к низу, узкий подбородок и легкую бородку, вернее, несколько прядей, едва опушающих подбородок внизу. Все это так или иначе изменилось у Панселина, изобразившего общий тип кроткого, хотя глубокого по уму, святителя, преклоняющегося перед Спасителем: вместо редких волос совершенно голый череп и добродушно-покойное выражение глаз и губ, нос с горбиною, небольшая бородка, сгорбленная фигура. Скорее прежний тип Иоанна Златоуста мог бы быть указан в лике патриарха Константинопольского Германа (рис. 30), не будь на этой прориси столь явных показаний модернизации, особенно заметной в голове и взгляде.

29. Протат. Св. И. Златоуст.

30. Протат. Патр. Герман.

Впрочем, нельзя отрицать и большой характерности этого типа, каким бы путем он ни составился, для знаменитого подвижника иконопочитания и тонкого мыслителя: так своеобразна эта маленькая голова, задумчивый взгляд в сторону, тонкий, чисто аттический, овал лица, сильно суженный и чуть косой, крепкие и правильные черты, тонкие, нервно сжатые уста, плоские брови над большими глазами, маленькая бородка. Риза Святителя в кальке только намечена.

Столь же изящны в своем тонком аттическом типе головы юных святых Вакха (рис. 31) и Анемподиста (рис. 32). Св. Вакх, римский военачальник, приближенный имп. Максимиана, пострадавший в ссылке на Евфрате, между 290 и 303 годами, представлен здесь в патрицианском полувоинском одеянии: на плаще его большой тавлий, вышитый узорами, из золотной ткани (рисунок ошибочно передает узоры только под всею гривною, вместо того, чтобы представлять четырёхугольную нашивку, какою был тавлий, но кому принадлежит эта ошибка – Панселину или его копировщику, нам неизвестно). На шее святого висит золотой torques, гривна, которую Панселин (уже ошибочно) изобразил гладкою, не витою, и усаженною камнями и жемчугом, что также невозможно для круглой гривны, носимой на голой шее. Голова Вакха взята в типе Георгия, тогда как изображение св. Анемподиста (знатного юноши, пострадавшего в Персии в 345 г., с Акиндином, Пигасием, Афонием и Ельпидифором) отличено более духовным и более нежным типом юношеской, мечтательно-невинной головы, слегка склоненной на бок.

Но афонские росписи любопытны по оригинальной декорации приделов, нарфиков, фиалов, часовен и притворов, от которых мы знаем мало византийских образцов. Не входя в подробности, излишние для вашего обзора, заметим, что многие приделы заслуживают даже особого исследования. Так, придел вм. Димитрия в соборе Ватопедском, конченный росписью в 1721 году, показался нам и любопытным, и хорошо сохранившимся: поновлены нижние части, но оставлены почти нетронутыми (в новейшее время) верхние, разве «освежены» в головах, хотя есть части, переписанные в самое последнее время («Явление ангела Иосифу», «мучение Памфила» и др.). Купол также переписан: изображен Вседержитель и хор Ангелов по сторонам Ангела Господня. Ниже пророки. В барабане по двум сторонам «оба Нерукотворенные образа»: «св. убрус (ТО АГІОN МАNΔІΛΛΙON) и св. чрепие или черепичная плита с отпечатлившимся на ней Нерукотворенным ликом (ТО АГІОN КАІРАМΙON (sic)) Чрепие представлено красным, с надписью: О WN, но лики совершенно сходны в обеих иконах. Следовательно, разность ликов в двух Нерукотворных образах на стенах Спасо-Нередицкой церкви должна, иметь свое особое значение29, тогда как здесь все написано по указаниям греческого подлинника. Среди образов Спаса в Его человеческом лике помещены два «ангела господня» в кругах по грудь. В алтаре представлена «Евхаристия». Но затем все тяги арок по трем сторонам покрыты изображениями мученических подвигов Алексия, Акепсимы, Артемия, Иллариона, Климента, 70 апостолов и пр.

31. Протат. Св. Вакх.

32. Протат. Св. Анемподист.

Поддужные арки сплошь покрыты сценами усекновений, причем голова мученика лежит внизу, осененная нимбом. На стенах продолжается тот же круг поясами, и художник с таким искусством разнообразит тему, что ни положение мученика, ни приемы палача не повторяются иначе, как через большие промежутки: он, видимо, черпает из обильных иллюстраций Миней и Менологиев. Насколько неприятно поражает здесь всякая натуральность, настолько отдельные фигуры святых, поставленные внутри арок, кажутся величавыми и характерными. Таковы, напр., Симеон Богоприимец, Исидор, Вукол Смирнский, Парфений Лампсакский, фигуры отшельников: Макария Египетского, Евфимия, Максима Проповедника и пр., размещенных почти где попало, среди сцен подвигов, по указаниям календаря на февраль месяц. На первый взгляд, такая хаотичность кажется даже неуклюжею и забавною, но через несколько времени к ней привыкаешь и начинаешь находить ее живою и вполне уместною. Византийская архитектурная строгость в чередовании полей и фигур в стенописи хороша, когда она дана в меру, иначе она порождает скуку и тягостное ощущение в зрителе. Беспорядочная размалевка иных афонских стен в притворах и фиалах указывает на потребность чем-либо оживить однообразное построение восточных росписей. Особенно счастливою мыслью показалась нам роспись всего низа стен на высоте человеческого роста идущими группами, или по-гречески «хорами» праведников, святых, иерархов, пророков, предводительствуемых ангелами; к сожалению, группы полузакрыты стасидиями.

Роспись Лаврской трапезы представляется древнейшим, богатейшим и лучшим в художественном отношении памятником этого вида росписей. По мнению Преосв. Порфирия30, весьма основательному, Лаврская трапеза могла быть расписана тем же критянином, монахом Феофаном, который расписал между 1535 и 1564 гг. соборы Лавры, Ставроникиты и Ксенофа.

Громадная, крестообразно расположенная, с абсидою на одном конце и входом на другом конце, противолежащем западной стороне собора Лавры, палата трапезы имеет деревянный потолок, очень высока и освещена окнами, расположенными в верхней ее части. Во всю длину палаты, по ее стенам, расположены сиденья деревянные, в форме сигмы, обходящие овалом столы, мраморные, из крестообразных плит. На высоте одного аршина от сидений тянутся темно-серые, одноцветные панели, а затем выше все стены, до самых потолков расписаны сплошь множеством фигур, отдельно стоящих, сцен, чрезвычайно сложных и разнообразных, и несмотря на аскетические темы и типы, целое представляет привлекательную декорацию, хотя строго религиозного характера и поучительного содержания. Нельзя не пожалеть, что в самое последнее время, а именно в 1860-х годах а затем в 1886 году вся эта роспись была освежена, т. е. переписана, и современный мертвенно-серый фон нижних панелей обязан, видимо, этой переделке.

Трапеза была некогда расписана и снаружи, по крайней мере, с лицевой стороны, на которой доселе сохранились: над входом образ Панагии, с предвечным Младенцем на лоне, и пророки, о ней благовествующие. Но остальная роспись фасада уже разрушена, и видны только части больших фигур, изображенных в ряд по фасу; у входа вновь и с нарушением всякого ансамбля нарисованы архангелы Гавриил и Михаил; уже в новой иконописной манере конца XIX века, с итальянскою миловидностью, с тенями от ног на земле и пр. Навес перед фасадом на деревянных столбах истлел и грозит разрушением, как и многие части Лавры. Самая палата трапезы ныне стоит открытою и без употребления, так как Лавра перешла от киновиального общежития к идиориему или штатному сожительству, и, при наступивших в последнее время тяжелых денежных обстоятельствах Лавры, приходится ожидать быстрого разрушения драгоценного памятника. Уже и теперь, для укрепления стен, верхняя часть росписи пробита связывающими стены балками, а между тем крыша остается худою и кое-где просвечивает, окна не вставлены и частью заложены.

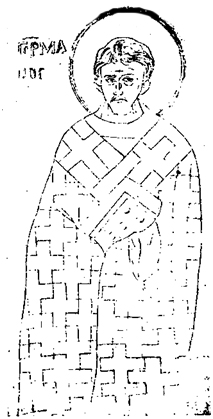

33. Трапеза Лавры св. Афанасия

Войдя внутрь трапезы, у самого входа, на входной стене и над дверьми и по обе стороны видим сложное изображение Страшного Суда, разнятое в виде ряда сцен и детальных композиций, снабженных длинными греческими надписями уставного письма. Вверху представлен Судия: Христос-Вседержитель, в кругу, на херувимах и серафимах и по сторонам его Предтеча и Богоматерь, стоящие, и 12 Апостолов на своих торжественных седалищах. По арке (табл. III) над дверью четыре ангела, преклоняющиеся перед Славою Господнею – любопытное сочетание иконографической темы с местом для нее на тяге арки, правда, весьма нередкое в византийском искусстве, унаследовавшем вкус к подобным приемам «скенографии». По обе стороны арки поставлены дважды фигуры в препоясании рабочего и в войлочном петазе с надписями евангельских текстов: на одной – ἑφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων и пр. и на другой – ἑφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε и пр., и в стороне группы людей, обращающихся к Судии со словами признания, по Евангелию, на тему: «когда мы видели Тебя алчущим» и пр.31. Подобные иллюстрации предметов и лиц, упоминаемых в тексте, без всякого отношения его к смыслу, вошли в силу в византийском искусстве уже при конце его и, в большинстве случаев, только уродуют его иконографию. И настоящая не составляет исключения: не к чему было изображать «малейшего из малых сих», когда речь идет уже о совершившемся моментально Суде, и обе стороны входа ясно представляют праведных или воскресших для жизни вечной и грешников, воскресших для муки вечной. Первое царство изображено направо от входа: представлен «уготованный престол» ἡ ἑτοιμασία τοῦ θρόνου: кресло резное, с крестом, копием и тростью и Евангелием на покрытой подушке; по сторонам павшие на колена Адам и Ева (имена надписаны) как образ всего преклонившегося праведного, искупленного человечества. Ниже на это видение ангел указывает лежащему и проснувшемуся Даниилу. Во гробе подымаются с мольбою к Богу воскресшие. На левой стороне две группы воскресших, группа ангелов и несколько демонов, спорящих за жертвы перед весами: ό ζυγός τής δικαιοσύνης. Огненная река течет, расширяясь, и в нее ангел погружает вынырнувшего грешника.

Согласно с построением росписи на входной стене, боковые стены представляют рай и ад и дополнительные сцены Страшного Суда. Справа от входа (рис. 34) большая группа праведных: апостолов (с Павлом во главе), Пророков (с Давидом и Соломоном), Святителей (И. Златоуст и пр.), мучеников входят, предводительствуемые Петром, открывающим запертую дверь в рай: над входом херувим с двумя копьями и надпись: ἡ φλογίνη ῥομφαία. За этим входом в двух картинах, одна над другою, – образ Рая: Богоматерь на троне с 2 ангелами и входящий из двери благоразумный разбойнике, а ниже этого Исаак, Авраам и Иаков, сидящие на скамье, держат в покровах крохотные головки душ праведных. Наверху, окруженные славою облачною, как бы густою листвою, движутся к Судии группы отшельников, святых жен, монахинь, мучеников, святителей и пророков.

34. Лаврская трапеза: роспись справа от входа.

Именно в этой части росписи есть места, по-видимому, уцелевшие от переписывания и сохранившие высокую красоту фигур, хотя чересчур удлиненных, и ликов благообразных, с тонким овалом, строгою правильностью и вместе миловидностью черт. Правда, в крайней схематичности драпировок, в мертвенности поз и выступающих ног, в мелких морщинах, покрывающих сетью лица старцев, в однообразном выражении всякого лица, в какой-то истощенной красоте типов сказывается мертвящая рутина и застой, бессмысленно кружащийся в паутине мелочных внешних форм и приемов. Это состояние мертвенного застоя наступило для византийского искусства задолго до падения Константинополя и унаследовано мастерскими Афона, но в лучшие эпохи оживлялось новыми движениями, как напр. в ХVІ веке вообще и во время Панселина в частности. И, тем не менее, господство рутины привело афонскую иконопись к неизбежному результату всякого застоя: разложению той самой основной традиций, которая сохраняется только под условием жизни в искусстве, т. е. дальнейшего совершенствования внутреннего или формального. Стоит только сравнить эту роспись Страшного Суда в Лавре с аналогичною росписью в нартексе Ватопеда (рис. 35), чтобы видеть, какую мертвую и сухую схему представляет афонская стенопись, когда она не затронута каким-либо художественным движением. Ватопедская картина Суда скомпонована в характере многоличной иконы и стеснена на пространстве, втрое меньшем против Лаврской росписи того же Страшного Суда, и между тем обе росписи почти тождественны в составе и чрезвычайно близки по композиции и рисунку. И здесь те же Адам и Ева по сторонам трона, бедный, группа праведных, хоры пророков, иерархов, мучеников, аскетов, то же шествие в рай и символические образы Рая и пр. Но все это исполнено в скудном ремесленном пошибе, который превратил былое, правда, несколько вычурное изящество византийских условных драпировок в тупую, скучную схему. И следа нет прежней миловидности молодых лиц и характерности в типе старцев, нагие фигуры и прямо уродливы.

35. Ватопед. Страшный Суд в нарфике.

36. Лаврская трапеза. Справа от входа.

И в развитие темы лаврская картина (рис. 36) несравненно живее и богаче ватопедской: в первой целая стена посвящена сценам Воскресения мертвых и адских мучений; в этих сценах очевиден, некоторый творческий замысел и желание представить традициональные формы живее и разнообразнее. Ангел трубит над землею. Земля идет на льве, и лев изрыгает детскую фигуру, а рядом хищные звери и птицы, гады, фантастический грифон и пр. возвращают проглоченные ими куски тел. Четыре царя в ряд сидят на тронах: Навуходоносор, Кир, Александр с обнаженным мечом и Август с копьем, и посреди них бьются падающий баран (по надписи Дарий) и козел – Александр32. Это, очевидно, прибавка некоего книжника – в Ватопедской росписи этого нет. Но в обеих росписях представлено по обычному способу, но не в кругу четыре зверя, а в море, где видно и олицетворение моря; из них над грифом надпись: Тό πρώτον τοῦ Θηρίωνος , подобие медведя (ὡς ἄρκτον), барса, зверь рогатый в т. д. четыре зверя апокалипсиса, изображенные очень наивно и грубо. Ниже всего остального представлена разверстая пасть адского змия ό σκώληξ, проглатывающая огненную реку с жертвами и демоном на двуглавом морском чудище, а в стороне, в 10 отделениях, изображены адские мучения. Лаврский живописец, видимо знакомый с натурализмом европейской живописи, старался достичь именно в передаче адских мучений реальности и в формах и в колорите, при помощи светотени, моделировки тонов и пр. Так фигуру дымчатого демона с вылезшими из орбит глазами мастер выполняет разными тонами сепии и индиго, внешний мрак передает зелеными тенями и красноватыми отбликами на телах людей. Тартар представлен двумя царями. Отступник Юлиан обвит змеею. Представлены в типических образцах: οί φιλήδονες, κλέπται, προδόται, μεθύσοι. Скрежет зубов представлен людьми, мучащимися в пламени. Наиболее любопытен антихрист, в богатых одеждах, окруженный людьми и демонами.

37. Трапеза Лавры св. Афанасия. «Лествица» Климака.

В поперечном нефе понизу написаны поучительные и эмблематические сцены: жертвоприношения Исаака, Илии в пустыне, получающего приношение хлеба от ворона, древа Иессеева, вселенских соборов (первого), Лествицы Иоанна Климака, жития Герасима и пр. Выше в том же и в среднем нефе помещены сцены из житий Иоанна Предтечи, св. Евграфа, Ермогена, Патапия, Николая Чудотворца, Игнатия, Афанасия Афонского, Космы и Дамиана, Пигасия, Афония, Акиндина, Ельпидифора и Анемподиста, Акепсима, Павла Исповедника, Киприана, Дионисия Ареопагита, Сергия и Вакха, Пелагии, ап. Иакова, Евлампия, Филиппа и др. Верхний пояс среднего нефа образует цикл евангельский и сюжетов протоевангелия. Ниже евангельского цикла в среднем и поперечном нефе расположены по числам Минеи, начиная с угла слева от абсиды, в типе ватиканского Менология, с деяниями и мученическою кончиною святого. Минеи охватывают два начальных месяца: сентябрь и октябрь.

Лествица Климака представлена (рис. 37) в одной (в миниатюрах: выходной) сцене восхождения по лестнице добродетелей монахов, с ангелами, помогающими и демонами, стаскивающими слабых и грешных в геенну огненную, разверзающуюся у подножия. Справа из монастыря вышедшая группа монахов поучается игумном. Спаситель принимает достигших вершины, держа рукописание: «приидите вси труждающиеся» и пр., все это по шаблону, подробно описанному в «Подлиннике» и малоинтересному33.

Но среди известных банальных изображений мы встречаем здесь две особо любопытные и многознаменательные сцены поучительного содержания, назначенные приучать аскета к непрестанному размышление о смерти и распространившиеся в византийской иконографии с XIII столетия, времени появления обильной аскетической литературы этого рода, зачастую с обильными же иллюстрациями.

На одной фреске (рис. 38) видим посреди двух высоких и обнаженных скал (образ пустыни – в данном случае, мировой пустыни), на сфере, как бы несущейся в пространстве, образ смерти, победоносно стоящей с косою в руках.

Над смертью надпись: Τό δέ μου δρέπανον πάντας ἀνθρώπους καὶ γίγας διχάσει θάνατος, καί τάφος γάρ κατασταθήτω μου η ἐξουσία ἐκ τῶν ἀδυνάτων φεύξασθαι τούτου τοῦ ποτηρίου. По всей земле, между скал, навалены тела умирающих, как спелого хлеба, скошенного косою смерти: воинов, знатных, духовных, черного люда. В пещере у подножия скалы, у входа сидит отшельник и скорбно дивится всемогуществу смерти. Справа от смерти видно раскрытое сияние духовного неба, ангелы несут к нему праведные души, спеленатые и прикрытые покровами, другие принимают эти души внизу от умирающих; то же с грешными душами творят черные демоны, мечущие нагие души грешников в адский огонь, пылающий из жерла адской пропасти внизу.

38. Трапеза Лавры св. Афанасия.

39. Трапеза Лавры св. Афанасия.

Следующая поучительная картина (рис. 39) относится к разряду неизвестных аскетических поучений о смерти. Престарелый отшельник, Сисой Великий, египетский аскет, среди пустыни (обозначенной по греческому способу двумя скалистыми холмами) находит разверстый гроб и, видя внутри его человеческий скелет, предается сокрушению; сбоку греческая надпись: ὁρῶν σέ, τάφε и пр. взята из Иоанна Дамаскина и в славянском переводе гласит следующее: «зрю тя, гробе, и ужасаюся видения твоего, и сердечно плачущую слезу проливаю, долг душе дательный, во уме своем приимаю, како убо прииму конец, увы и такового, о горе, о горе, ох, ох, смерть, кто может избежати тя» (до сих пор). Текст этот приводится обычно и в наших Синодиках и сопровождается соответственными миниатюрами, но человек, скорбящий над гробом, или сам Иоанн Дамаскин, на свитке которого написано также: «приидите и плачитеся на гробе; где доброта человеческая, где красота?», или мирянин, или даже группа монахов с игумном, их поучающим, согласно обычному византийскому приему иллюстраций в подобных аскетических книгах34.

Не входя в дальнейшие подробности (быть может, однако, более интересные, чем общее сравнение), но ради указаний на историческое значение этих стенописей, кратко отметим, что они вполне соответствуют знаменитой фресковой росписи Пизанскаго Кампо Санто, с его знаменательными в истории итальянского и мирового искусства сюжетами: Триумфа Смерти и Страшного Суда. Известно, что центральная картина так называемого «Триумфа Смерти» представляет35 также сцену беспощадного избиения человеческого стада смертью, слетающею с небес в диком, неотвратимом порыве, с косою, замахнутою над жалкими ее жертвами. И здесь смерть является «гигантскою» фигурою (не скелета, но старухи), и место действия также глубокая долина у подножия гор, «долина плача», и здесь ангелы и демоны принимают и уносят души в небесные обители и в адский огонь, разверзшийся здесь (по условиям сцены) наверху, в скалах. Но здесь сцена триумфа обставлена, как известно, встречею трех трупов в раскрытых гробах кавалькадою знатных кавалеров и дам и поучительною проповедью им блаж. Макария, далее: сценами из жизни (anacoreti) отшельников (Илариона, Макария, Павла, Антония, Марии Египетской, Пафнутия и Онуфрия) со сценою «веселящейся компании» (gaudenti). Сцене отшельнической жизни в греческой иконописи (и стенописи, вероятно) отвечает у греков икона жития св. Ефрема, о которой скажем особо, тогда как сцена веселой компания, явно, итальянского происхождения и литературной закваски (Боккаччо). Самые надписи в литературной итальянской переделке отвечают греческим по смыслу и характеру: «О Morte, medicina d’ogni реnа, Dè vienci a dare omai l’ultima cena»! «Io non attendo (ad altro) che a spenger vita, Menando la mia falce si attondo, Infino a che nessun ci rimarrà» etc. Подробный разбор отношений афонских фресок XVI–XVII веков к итальянским XIV века требует анализа обширной группы византийских аскетических композиций в период XIII–XVI веков и в данном случае неуместен.

В среднем нефе креста, образуемого расположением трапезы, расписано три пояса, один над другим: по низу, на виду у трапезующих, стоят преподобные, держа на развернутых свитках, перед глазами зрителей, свои изречения о монашеской жизни, обыкновенно из семи-восьми строк, крупными буквами. Выше сплошной ряд неразделенных картин из Миней за сентябрь и октябрь, еще выше сцены акафиста Божьей Матери, жития Иоанна Предтечи. В боковых рукавах креста представлено житие св. Афанасия Афонского, Древо Иессеево и пр. Все это сильно переписано и потребовало бы продолжительных технических осмотров, чтобы решить, насколько уцелело в росписи древних образцов: многие из прорисей собр. Севастьянова сняты с фресок Лаврской трапезы, но, по-видимому, с того времени трапеза была опять переписана, и изображения не подходит вполне к тому, что мы видим в настоящее время и что представляют изданные здесь фототипии (табл. IV–VIII), но какая тому причина, не знаем, так как возможно, что иные прописи сняты с фресок других монастырей, также переписанных или потемневших с того времени и ставших неразличимыми (как напр. трапеза в Ксенофе), или даже вовсе исчезнувших – все это на Афоне обстоятельства, не только возможные даже в такой краткий период 40 лет, но даже совсем обычные.

В порядке следования, по левой стороне главного нефа (табл. IV) изображены: Св. Евфросин, Алексий Божий человек в короткой тунике (голова напоминает Предтечу в картине Иванова). Иоанн Колов († около 422 г.), известный своим послушанием (выращенное им вновь поливкою сухое дерево) подвижник горы Нитрейской в Египте, в монашеских одеждах, но не малорослый, как предполагают по его прозвищу, мощная фигура старца с большою окладистою бородою. Павел Латрский (в окр. Милета, † 955 г.), пастух, игумен, отшельник: высокохарактерная голова (прорись Севастьянова лучше и своехарактернее, брови не нахмурены, на голове только чуб волос, благословение не именословное, но троеперстное), поверх меховой милоти монашеский аналав; фигура при Севастьянове была снизу разрушена, ныне одежда реставрирована уже без понимания. Св. Пимен – наставник Павла Латрскаго. Макарий Римский в отшельнической милоти. Феодор Студит, Феофан по надписи (ό γραπτός = «начертанный») исповедник и «пиит» и брат его Феодор «начертанный», подвизавшиеся в середине IX стол. († ок. 847 г.), из монастыря св. Саввы освященного, и пострадавшие за иконопочитание при Льве армянине. Пр. Моисей Мурин, характерная голова, держит свернутый свиток. Преп. Стефан Новый, кроме развернутого свитка с изречением, держит маленький киот с иконою благословляющего Спаса. Пр. Нил, постник синайский († около 450 г.), мощи перенесены были из Константинополя на Афоне. Св. царевич Иосаф, Макарий Великий († 390), «отец пустыни»: голова преподобного оказывается совершенно переписанною после Севастьянова и имела ранее вовсе не суровую экспрессию. Преп. Мартиниан, палестинский подвижник V века. Максим Исповедник, игумен, обличитель монофелитов, † 662 г. (переписан). Св. Харитон. Феодосий Киновиарх, † 529 г. Затем следует роспись игуменского места трапезы, устроенного в виде абсиды с двумя нишами на западной стороне здания. Согласно с указаниями Ерминии, в концах абсиды представлена Тайная Вечеря (позднейшего типа: Спаситель сидит посреди учеников, к Нему на грудь склонился Иоанн, один из учеников протягивает руку к рыбе, Иуда в конце стола придвигает руку к хлебцу и т. д.) Поверх сцены: Благовещение и пр. Понизу в абсиде святые иерархи: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст с изречениями, начертанными на свитках, и Григорий Палама; в нишах: Иоанн Креститель, проповедующий с крестом в руке, и Богоматерь – «Великая Панагия» с образом Эммануила на груди, воздымающая руки. По стенам налево и направо от абсиды: Антоний Великий, Николай – игумен студийского монастыря, защитник иконопочитания, †868 г. (нельзя не отметить, в видах иконографических, что голова св. Николая здесь явно скопирована с лика Николая Чудотворца Мирликийского). Евфимий Великий, преп. палестинский.

По правую сторону нефа (VII и VІІІ табл.) стоят: Савва Освященный, Илларион Великий. Далее: Феофан ὁ τοῦ μεγάλου ἀγροῦ (на Принкипо) или Сигрианский подвижник, житие которого передано Метафрастом (†818–820 гг.). Давид Солунский (ок. 540 г., 26 июня). Варлаам, учитель царевича индийского Иоасафа. Дорофей, египетский пустынник. Иоанн Дамаскин, сохранивший здесь свой сирийский головной покров, но не тип лица (в прориси весьма моложавый). Косма – Пиит (против кальки Севастьянова вся фигура целиком переделана: голова написана по шаблону, наиболее принятому для отшельнического типа, облачена в головное покрывало, обычное для палестинских и египетских пустынножителей, чего в прориси вовсе нет; самое изречение взято иное). Арсений Великий. Ефрем Сирин († 379 г.), которого лик переписан и утратил цветущий характер мужества. Св. Иоанникий Великий, вифинский преподобный. Св. Андрей, Христа ради юродивый († ок. 950 г.), которого голова исполнена по типу ап. Андрея. Лука Стириот, преп. Элладский или Фокидский, подвизавшийся близ Стирия (род. между 890 и 896, † 946–949), отшельник, прославленный строгостью жизни и кротостью души. Павел Фиваидский отшельник († 342 г.) и почитаемый с ним в один день (15 января) Св. Иоанн Кущник († ок. 450 г.), изображенный, сравнительно с прочими, молодым и с Евангелием в руках, точно так же, как в Менологии Имп. Василия Македонянина. Преп. Кириак анахорет. († ок. 555 г.) и Пахомий Великий Фиваидский.

Роспись церкви Ксенофа во имя св. Георгия исполнена, по надписи над дверью, в 1545 году и, благодаря бедности монастыря, мало переписана и сохранила древний характер. Что живопись имеет пошиб критской школы, в лице Феофана в 1565 году, по преданию, расписавшей храм, возможно и по времени естественно, но надпись называет, ктиторами архонтов Угровлахии, и вовсе не называет Феофана критянина. Над входом (табл. X) изображено «Недреманное Око», выше «Распятие» и «Успение», по своду сцены Страстей, понизу святые по грудь и в кругах. По рукавам большие картины «Крещения, Сретения, Положения во гроб, Воскресения, Тайной Вечери». На восточной стороне чудеса Христа, в абсиде «Богоматерь с младенцем», ниже «Евхаристия», по сводам «Вознесение, Сошествие Св. Духа, Трапеза в Еммаусе, Чудесный лов рыбы, ниже «Евхаристии» Святители.

Во внешнем нартексе, ныне соединенном с трапезою под одною крышею, в нише (рис. 40) написаны ктиторы, на средства которых расписан притвор 20 сценами из Апокалипсиса. Эти ктиторы – господарь Угровлахии Иоанн Матвей Басараба и жена его Елена, оставившие по себе память и на Востоке разными вкладами. В Иерусалимской библиотеке есть Евангелие, украшенное их портретами, весьма близкими к афонскнм, от 1643 года. Надпись называет воеводу Иоанна матайи, то есть Маттэи. Но главный интерес представляют сцены Апокалипсиса, редкость в греческих росписях.

40. Роспись нарфика в Ксенофе.

В своем капитальном сочинении «Об русском лицевом апокалипсисе» Ф. И. Буслаев указал на неизвестность его древнего византийского оригинала: «Наши Лицевые Апокалипсисы», говорит он36, «дошли до нас не ранее как от XVI в. и затем идут до текущего столетия включительно. Все это более или менее копии или переделки давно утраченных оригиналов, характер которых, подновленный, стертый, а часто и искаженный неумелою рукою русского мастера, возможно определить в некоторой точности и в надлежащей ясности не иначе, как только при помощи сравнения с иллюстрациями и другими иконографическими и художественными произведениями иноземными. Сравнение было бы в значительной степени облегчено, если бы в основу исследования можно было положить Византийские оригиналы: но я не знаю ни одного из них, а глава в Афонской Ерминии иеромонаха Дионисия Фурноаграфиота о том, как изображается Апокалипсис, только свидетельствует о сильном упадке апокалипсической иконографии на Афоне в эпоху составления этого руководства». В своем разборе сочинения незабвенного русского ученого мы высказали, что Буслаев ясно и ранее других показал в этой части Ерминии отсутствие чистого византийского образца и иконографию, наполненную западным влиянием. По-видимому – говорили мы – и вообще византийского оригинала полного лицевого апокалипсиса не существовало, за исключением его отдельных важнейших сюжетов. Мы, однако, ограничивали эту византийскую среду рукописями, о которых шла речь в сочинении Буслаева. Ныне мы решаемся повторить то же о стенной живописи37. Древнейший источник апокалипсической иконографии принадлежит древнехристианскому искусству, не знавшему различия Запада и Востока. Величавые оригиналы римских мозаик образуют основу лицевого латинского апокалипсиса девятого века, и этот тип представлен Бамбергскою рукописью Х-го века. Сюда же примыкают стенные росписи романских храмов. Всесильное для этой эпохи влияние византийских образцов на этот раз отсутствует: причина в самом отсутствии византийской редакции лицевого апокалипсиса. Мы не знаем доселе ни в храмах, ни в рукописях, ни одного примера38 такой редакции, и потому являлось особенно интересным знать, насколько апокалипсическая роспись Ксенофа, исполненная в 1640-х (приблизительно) годах, отвечает Ерминии Дионисия Фурноаграфиота, составленной, как то доказано преосв. Порфирием, во время, близкое к работам Дионисия в Карее 1701 года и стихотворным сочинением его же 1733 года.

Число отдельных сцен Ксенофской апокалипсической росписи почти отвечает Ерминии: их 2039, а в Ерминии 24 картины: опущены повторяющияся изображения Бога Отца и старцев. Пересматривая сцены (рис. 41–42) одну за другою, мы будем отмечать только сюжет ее и различия с текстом Ерминии.

41. Апокалипсическая роспись в Ксенофе.

42. Апокалиптическая роспись в Ксенофе.

1. Иоанн Богослов и Христос в облаках (І, 10–20). Иоанн в горной пустыне, не в пещере (подробность древних миниатюр). Христос не препоясан, стоит, благословляя обеими руками, не держа семи звезд, без меча в устах. Нет и исходящего от лика света, и сияние заменено тоже облаками. Сравнивая, затем, данное изображение с русскими миниатюрами («Апокалипсис» Буслаева, рис. краск. 1), мы видим в греческом византийскую композицию и все ее детальные формы, тогда как в русской нет ничего греческого: Эммануил на престоле скорее романского характера, семь светильников тоже, и Иоанн, лежащий у ног Спасителя, также напоминает грубейшее средневековое искусство. В другой миниатюре почти все: и сочинение, и формы свои, русские, по образцу конца XVI в., и Христос препоясан, как того требует Ерминия.

2. Безначальный Отец и 24 старца (гл. V, 1). Сцена передает во всех деталях текст Ерминии40: Отец, агнец семирогий, парящий ангел, фиалы, 4 знамения Евангелистов и пр.

3. «Четыре всадника». (VI, 1–8). Согласно с Ерминиею смерть держит длинное копье, не косу.

4. Жертвенник и души святых мучеников с ангелами (VI, 9–11). Согласно с текстом Подлинника. 5. Гора, трус, народ, падение звезд (VI, 12–17). Тождественно. 6. Земля и море, 4 ветра, 4 ангела, ангел с печатью, ангелы с мечами угрожают ветрам. Ветры, как в Ерминии, в виде голов, не целых фигур. Словом, как указывает Буслаев, здесь тоже господствует западная редакция. Далее №7 Ерминии: Отец, 24 старца и пр. (VII, 9–17) пропущен. 7. Отец, 7 ангелов с трубами, один с курильницею, море и пр., по тексту Ерминии 8-й картины, соединяющей пять русских миниатюр и западных гравюр в одну сцену (VIII, 1–13). 8. Облачный ангел (IX, 1–12) представлен в виде фигуры, окутанной облаками. Низ сцены закрыт стасидием. 9. (Картины Ерминии 10 и 11 пропущены). Жертвенник, Иоанн, зверь, Енох и Илия (XI, 1–14). Но близ жертвенника домов разрушающихся не видно. (Картина 13-я Ерминии пропущена). 10. Панагия, дракон, два ангела держат в пелене Младенца. Звезд в сиянии Пресвятой нет (на них указывает Буслаев в тексте Ерминии как на примету западной редакции), и вместо лучей солнца вокруг всей фигуры Панагии представлен ореол. Наконец, что самое важное – «Панагия», здесь представленная, действительно имеет крылья и, следовательно, изображает собою Церковь небесную, а не Богородицу, как усматривал в Афонском подлиннике Ф. И. Буслаев. 11. Семиглавый зверь (XIII). 12. Гора, агнец, ангелы, падение Вавилона (XIV, 1–13).

Полагаем достаточным этот пересмотр для утверждения близости фресок к тексту Ерминия.

Прилагаем, ради общей характеристики, два снимка (рис. 43 и 44) росписи в монастыре Дохиара: достаточно полный разбор всей росписи этого монастыря дан в книге Брокгауза, к сожалению, только без должной оценки того важного, хотя известного автору41 обстоятельства, что собор Дохиара был весь заново переписан в новейшее время, когда иконография афонских росписей предалась до известной степени распущенному лиризму. Общий снимок (рис. 44) внутренности главного нефа с боковою правою экседрою представляет, правда, незначительную часть фресок, отовсюду закрытых паникадилами, лампами, свободными «иконостасами», стоящими посреди церкви, и утварью, но и эта часть обнаруживает свежую перепись древних фресок: так грубы лики, драпировка стоящих святых, особенно если сравнить их даже с Лаврскою трапезою, и так многочисленны ошибки в складках, в рисунке. Наиболее ясно выказывается новое письмо в резкости «оживок», неприятной сухости складок, режущих глаз своими острыми краями, в пестроте тонов, в глубоких тенях, дурно сгармонированных с резкими бликами, в клочковатых волосах и крайне преувеличенных пропорциях. Редакция иконописных тем принадлежит, однако, XVI веку, или точнее, его концу, так как многое именно здесь отличается от образцов, избиравшихся даже Панселином (по росписи Протата). Достаточно вглядеться, напр., в иконографию сцены «восстановления иконопочитания», чтобы отличить новые черты, вносимые так наз. критскою школою в иконопись: вместо античных облачений, окрашенных в разные оттенки общего полутона: лиловых, коричнево-пурпурных, голубоватых, розовых, бледно-красных хитонов и гиматиев, видим здесь или пестрые, пышные ризы, или одежды темной охры, темно-коричневые, темно-зеленые, синие и т. д., в соответствие глубоким теням. Очевидно, и здесь имеем, неизвестное пока, влияние одной из итальянских школ, причем Панселин держится светлых тонов венецианской стенной живописи, тогда как критская школа переносит в стенопись густые краски иконописного письма на досках.

43. Роспись нарфика в Дохиаре.

44. Роспись собора в Дохиаре.

На рис. 43 легко усматривается иконописное новшество в колоссальном Деисусе, написанном в нарфике: Спаситель представлен здесь как «Царь Царствующих» и как «Великий Архиерей», сидящим на большом троне: на раскрытом Евангелии, положенном перед грудью Спасителя, читается: «царство мое не от мира сего» и пр., – изречение, не занесенное в перечень начертаний на Евангелии, который дается даже Ерминиею42. Иссушенная фигура И. Предтечи также указываете на новейшую перепись. Выше помещены: над дверью образ ап. Павла, обставленный колоннами, потому что оставалось пустое место, и в нише Богоматерь, прядущая, сидя во дворе Иерусалимского храма, и Дух Святой, на нее нисходящий в виде голубя. Затем верхняя часть стены расписана «Акафистом Богородице» в 24 икосах, из которых на рисунке воспроизведены: икосы 17–19, 23 и 24. Все это исполнено согласно (хотя не всегда буквально) с текстом Ерминии: а именно в икосе: «вития многовещанныя» и сцена по тексту, и риторы имеют указанные там белые тиары; «Спасти хотя мир» = Сошествие во ад Спасителя, а не сцена, нарисованная Ерминиею; «стена еси девам» – Богоматерь имеет на лоне медальон Еммануила, а не Младенца, как требует Ерминия; «Поюще твое Рождество» – сзади Богоматери нет диаконов и певцов, и Б. М. стоит на налое с младенцем, перед нею иерарх, диакон, сзади них псальты в скиадиях и скуфьях; «о всепетая Мати» – нет коленопреклоненных фигур.

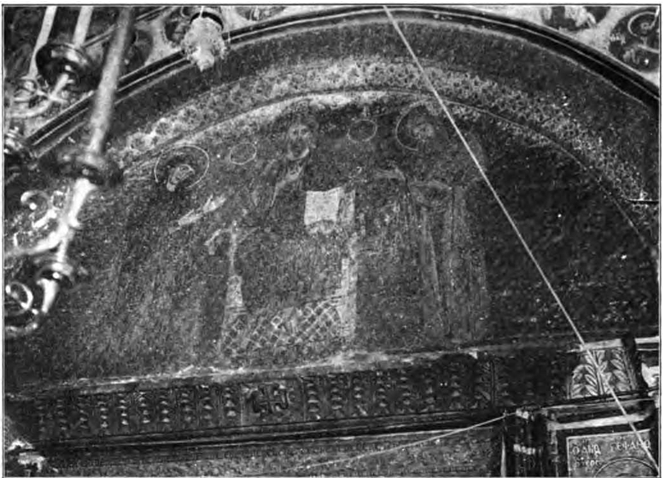

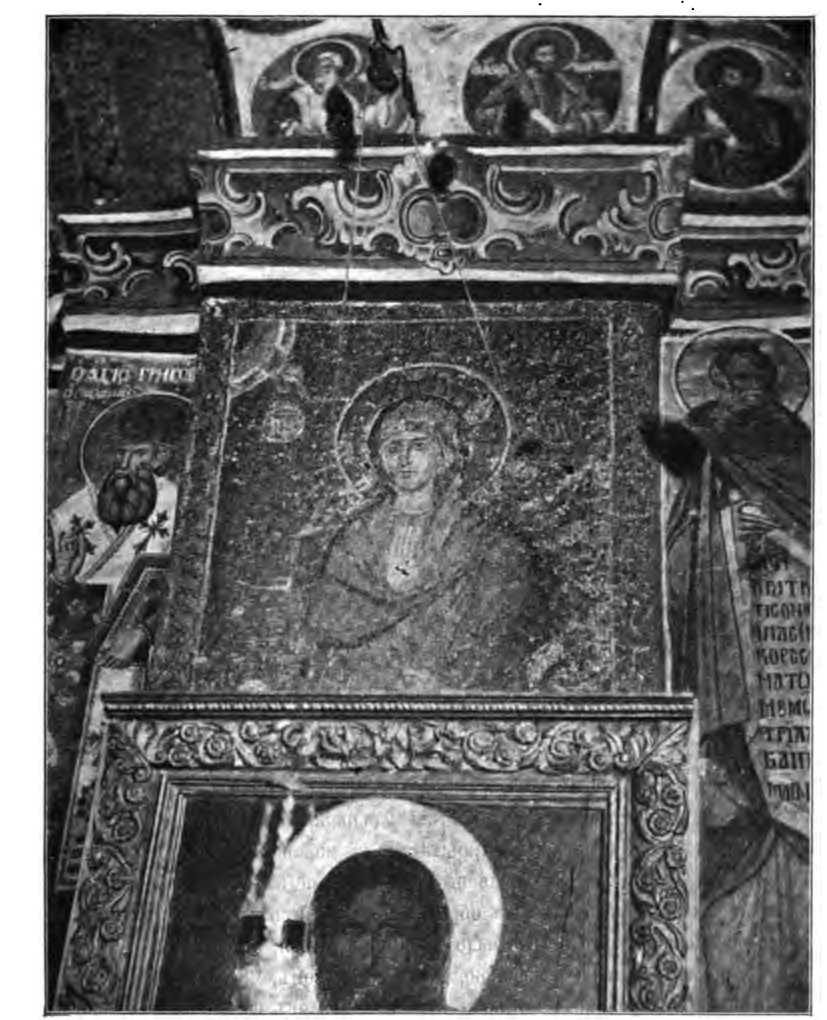

Несравненно ближе к Ерминии изображение Акафиста на стене внешнего нарфика Ватопедского собора (рис. 45): на рисунке нами передаются лишь немногие икосы: «Слышаша пастырие ангелов», «Боготечную звезду узревше волсви», «Странное рождество видивше», «Весь бе в нижних», «Всякое естество ангельское удивися», «Поюще твое рождество» и «О, всепетая Мати». Все это почти текстуально воспроизводят композиции, требуемые Ерминиею, но резко отличается от древней иллюстрации «Акафиста Богородице», как мы знаем ее через посредство миниатюр. Не входя в подробности, которые были бы неуместны в общем обзоре афонского искусства, и не привлекая памятников со стороны, мы можем как образец древних композиций, привести одну из икон, виденных нами на том же Афоне, по близости Ивера, в убежище бывшего патриарха Константинопольского бл. Иоакима.

45. Роспись в нарфике Ватопедского собора.

Эта замечательная икона находится в церкви св. Евстафия Плакиды, имеет большой размер (90 и 72 сант.), хорошего (рис. 46) письма XVII века, изображает Одигитрию, с надписью этого имени, с двумя ангелами в небесах и «акафистом» на полях иконы. Богородица представлена в пурпуровой фелони и зеленом хитоне, зеленом (т. е. белом) чепце, со взглядом, покойно устремленным на молебщика. Правая рука приподнята в тихом и благоговейном движении, как бы вызванном благословением Младенца. Как на других иконах Одигитрии, нами описанных, хитон Младенца представляет мельчайшую шраффировку, свиток, упертый в колено и большой лоб Младенца, все это – признаки, видимо, относящиеся к неизвестному оригиналу, но повторенные сотнями икон. Но образ исполнен хорошо только в техническом отношении и щеголяет мелкою и сухою выпискою, которая особенно замечательна в крошечных «миниатюрах» акафиста, вновь соперничающих с письмом греческих лицевых рукописей XII века43).

46. Икона Б. М. с «Акафистом в цер. Евстафия Плакиды.