Часть вторая. Религия и научные методы

Глава четвертая. Способы соотношения науки и религии

Успехи научных методов становятся одной из основных проблем, возникающих перед религией в век науки. Создается впечатление, что наука – единственно надежный путь познания. Многие рассматривают ее как объективный, универсальный и рациональный метод, основанный на солидных экспериментальных свидетельствах. Религия, напротив, представляется субъективной, ограниченной, основанной на эмоциях и традициях или авторитетах, зачастую несогласных друг с другом. Темой второй части этой книги являются используемые в науке методы исследования, но здесь мы не будем касаться отдельных научных открытий или теорий. В главе 4 дается общее описание современных представлений о взаимоотношении научных и религиозных методов. В главах 5 и 6 я исследую сходства и различия между этими двумя сферами и представляю свои соображения относительно положения религиозных верований в век науки.

Желая дать систематический обзор существующих сегодня вариантов, я сгруппировал их в этой главе под четырьмя заголовками: «Конфликт», «Независимость», «Диалог» и «Интеграция». Отдельные авторы могут не вполне вписываться в подобную схему: человек может разделять данную позицию лишь по некоторым пунктам. Тем не менее эта общая схема существующих альтернатив поможет нам производить сравнение в следующих главах. Рассмотрев эти четыре основных модели, я изложу доводы в поддержку диалога и, с некоторыми оговорками, в поддержку интеграции120.

I. Конфликт

Одним из исторических примеров конфликта было дело Галилея, однако многие факторы, на него повлиявшие, сегодня уже не имеют значения. Сюда относятся и авторитет Аристотеля, и оборонительная реакция, и политическое соперничество в римской иерархии, почувствовавшей угрозу со стороны протестантской Реформации. В случае Дарвина мы действительно видим конфликт взглядов, однако отклики и богословов, и ученых были значительно разнообразнее, чем в популярных представлениях о «войне между наукой и религией». Образ войны и сегодня остается достаточно распространенным, отчасти благодаря конфликту между крайними точками зрения, который драматично подается средствами массовой информации, тогда как более тонкие и сложные промежуточные позиции обычно остаются за кадром.

Научный материализм и библейский буквализм лежат на противоположных концах богословского спектра. Тем не менее у них есть несколько общих отличительных особенностей, что побуждает меня рассматривать их вместе. Представители обоих направлений полагают, что между современной наукой и классическими религиозными представлениями существуют серьезнейшие противоречия. И те, и другие стремятся найти незыблемые основания знания: в одном случае это логика и чувственные данные, в другом – непогрешимое Писание. И те, и другие считают, что наука и религия предлагают взаимоисключающие точные описания одной и той же сферы – истории природы и что необходимо выбирать один из этих вариантов. Я полагаю, что и научный материализм, и библейский буквализм злоупотребляют наукой одинаково. Научный материализм, исходя из научных представлений, пытается затем делать из них широкие философские обобщения. Библейский буквализм исходит из богословских представлений, но стремится делать выводы о научных вопросах. Таким образом, оба направления не придают должного значения различию между двумя дисциплинами.

1. Научный материализм

Научные материалисты – интеллектуальные наследники французского Просвещения, эмпиризма Дэвида Юма и эволюционного натурализма XIX века. Большинство из них придерживается двух убеждений: (1) научный метод – единственно надежный путь к знанию; (2) основополагающей реальностью вселенной является материя (или материя и энергия).

Первое из этих убеждений – эпистемологическое утверждение о характеристиках исследования и познания. Второе – метафизическое утверждение о характеристиках действительности. Оба утверждения связаны предположением о том, что реальны лишь объекты и причины, которые являются предметом научного изучения, и лишь наука может раскрыть природу действительности.

Кроме того, многие варианты материализма являются выражением редукционизма. Эпистемологический редукционизм утверждает, что законы и теории всех наук в принципе сводимы к законам физики и химии. Метафизический редукционизм считает, что составные части любой системы определяют ее наиболее фундаментальную действительность. Материалист полагает, что все явления в конечном итоге можно объяснить в рамках деяния материальных составляющих, которое является единственной действующей причиной в мире. Анализ частей любой системы, безусловно, весьма полезен в научном отношении, однако я считаю, что исследование высших уровней организации больших систем также представляет огромную ценность.

Рассмотрим утверждение о том, что научный метод – это единственно надежная форма постижения. Наука отталкивается от общедоступных данных, которые можно воспроизвести. Проверка сформулированных теорий совершается с помощью экспериментальных наблюдений. На выбор теории влияют также такие факторы, как согласованность, всестороннесть и плодотворность. Религиозные верования с такой точки зрения неприемлемы, поскольку у религии нет таких данных, такой экспериментальной проверки и таких критериев оценки. Лишь развивающаяся наука объективна, непредвзята, универсальна и прогрессивна. Религиозные традиции, напротив, считаются субъективными, предвзятыми, ограниченными, некритичными и неспособными к изменению. Мы увидим далее, что историки и философы науки ставят под сомнение подобное идеализированное представление о науке, однако многие ученые разделяют его и полагают, что оно подрывает доверие к религии.

Относительно философов, с 1920-х до 1940-х гг. представители логического позитивизма настаивали, что научный дискурс создает норму для любого значимого языка. Они проповедовали, что значимыми утверждениями (независимыми от абстрактных логических отношений) являются лишь эмпирические предположения, подтверждаемые чувственными данными. Формулировки этического, метафизического и религиозного характера не считались ни истинными, ни ложными, но лишь бессмысленными псевдоутверждениями, выражением эмоций или предпочтений, лишенным познавательного значения. Таким образом, целые области человеческого языка и опыта оказались исключены из серьезного обсуждения, поскольку их невозможно проверить научными методами. Однако критики отвечали на это, что чувственные данные не могут быть несомненным отправным пунктом для науки, ибо они уже подвергнуты концептуальной организации и несут на себе теоретическую нагрузку. Взаимодействие наблюдения и теории сложнее, чем полагали позитивисты. Кроме того, позитивисты пренебрегали метафизическими вопросами, но часто склонялись к метафизическому материализму. Сторонники лингвистического анализа признавали, что наука не может быть нормой для любого значимого рассуждения, поскольку у языка существует множество различных функций и способов употребления.

Большая часть недавнего телесериала и книги Карла Сагана под названием «Космос» представляет собой изложение открытий современной астрономии, но в промежутках автор вставляет свои философские комментарии, например: «Космос – это все, что есть, все, что было, и все, что будет»121. Он уверяет, что вселенная вечна, или, иначе, что ее истоки непознаваемы. Саган критикует христианскую идею Бога по многим направлениям, полагая, что мистические и авторитарные утверждения угрожают абсолютности научных методов, которые он считает «универсально приложимыми». Природа (это слово он пишет с большой буквы) становится объектом поклонения, придя на смену Богу. Саган выражает величайшее благоговение перед красотой, обширностью и взаимосвязанностью космоса. Сидя за пультом управления и показывая нам чудеса космоса, Саган являет собою некоего нового первосвященника, не только раскрывающего нам таинства, но и рассказывающего, как мы должны жить. Мы, конечно, можем любоваться этической чувствительностью Сагана и его заботой о мире и сохранении окружающей среды. Но, видимо, стоит поставить под сомнение его безграничную веру в научные методы, которые, по мнению Сагана, неминуемо приведут к наступлению эпохи мира и справедливости.

В качестве подтверждения редукционистского подхода зачастую приводятся успехи молекулярной биологии в изучении основных механизмов генетики и биологической деятельности. Так, Фрэнсис Крик, один из первооткрывателей структуры ДНК, писал: «Конечной целью развития современной биологии является, по сути, объяснение всех биологических проблем с точки зрения физики и химии»122. В главе 9 я буду рассматривать иерархичность уровней организации биологического мира, из которой следует не только осознание важности ДНК и роли молекулярных структур для всех жизненных явлений, но и признание значения тех видов деятельности, которые происходят на высших уровнях, а также их влияния на молекулярные компоненты.

В книге Жака Моно «Случайность и необходимость» дается яркий обзор молекулярной биологии, а также делаются попытки защитить научный материализм. Моно считает, что биология доказала отсутствие у природы цели. «Наконец-то человек понял, что он один в бесчувственной и необъятной вселенной, из недр которой он возник лишь благодаря случайности»123. «Лишь случайность является источником всякой новизны и всякого творения в биосфере». Моно придерживается крайнего редукционизма: «Все может быть сведено к простым и Очевидным механическим взаимодействиям. Клетка – это механизм. Животное – это механизм. Человек – это механизм»124. Сознание – это иллюзия, которую в конечном счете можно объяснить в рамках биохимии. Моно утверждает, что человеческое поведение определено генетически. Роли языка, мысли и культуры в человеческой жизни он почти не уделяет внимания. Ценности, на его взгляд, сугубо субъективны и произвольны. Однако он убеждает нас принять новую аксиому, заключающуюся в том, что высшей ценностью является само познание. Он отстаивает «этику познания», однако не показывает, к чему, помимо поддержки науки, она может привести.

Я полагаю, что для адекватного описания целенаправленного поведения и сознания животных и человека подобной редукционистской модели недостаточно. Существуют и другие толкования, в которых соотношение случайностей и законов предстает более сложным, чем у Моно, и совместимым с некоторыми видами теизма. Биохимик и богослов Артур Пикок приписывает случайности положительную роль при исследовании потенциальных возможностей, присущих сотворенному порядку, что можно согласовать с идеей божественной цели (хотя и не с идеей точного предварительного замысла)125. Моно склонен думать, что наука доказывает отсутствие в космосе цели. Несомненно, правильнее было бы сказать, что наука просто не имеет дела с божественными целями, поскольку они не являются плодотворной концепцией для развития научных теорий.

В качестве другого примера рассмотрим, как отстаивает научный материализм социобиолог Эдуард О. Уилсон. В его работах прослеживается генетическое и эволюционное происхождение социального поведения насекомых, животных и человека. Он задается вопросом, каким образом у общественных насекомых, например, у муравьев, может появляться и сохраняться самоотверженное поведение, если таким образом они жертвуют своей способностью к размножению. Уилсон показывает, что такое «альтруистическое» поведение увеличивает возможность выживания близких родственников со сходными генами (например, в муравьиной колонии), поэтому условия отбора могут способствовать такому самопожертвованию. Он считает, что все человеческое поведение можно объяснить, сведя его к биологическим истокам и существующим генетическим структурам. «Я полагаю, не будет большим преувеличением сказать, что социология и другие общественные, да и гуманитарные науки являются последними отраслями биологии, которые должны быть включены в Современный Синтез»126. Разум в конечном итоге будет объяснен как «эпифеномен нервной организации мозга».

По мнению Уилсона, на ранних этапах человеческой истории религиозная практика способствовала выживанию, поскольку вносила вклад в сплочение групп. Однако он полагает, что теперь, когда объяснено эволюционное происхождение религии, она должна уйти навсегда, уступив место философии или «научному материализму»127. (Будь Уилсон последователен, он должен был бы сказать, что и сила науки также подорвана объяснением ее эволюционного происхождения. Действительно ли эволюционное происхождение той или иной дисциплины подрывает ее значимость?) Уилсон утверждает, что мораль является следствием импульсов, закодированных глубоко в генах, и что «единственной доказуемой функцией морали является сохранение генов в целости».

Труды Уилсона подвергались критике с различных сторон. Так, антропологи отмечают, что большинство систем человеческого родства вовсе не организованы в соответствии с коэффициентами генетического сходства и что Уилсон даже не принимает во внимание объяснение человеческого поведения с точки зрения культуры128. Я бы сказал, что он описывает важную область биологии, поясняющую ряд ограничений в человеческом поведении, но при этом слишком обобщает, считая это исчерпывающим разъяснением и не оставляет места для сил, объясняющих другие грани человеческой жизни и опыта. В главе 10 мы подробнее остановимся на взглядах Уилсона. Философ Дэниэл Денет стоит на твердых неодарвинистских позициях, которые он выводит из теории вероятности, когнитивной науки и компьютерного моделирования. Эволюция, по его мнению, есть результат бессмысленного и бесцельного процесса. Он неистово отвергает все формы замысла, включая выдвинутую в некоторых работах Дарвина идею о том, что весь эволюционный процесс и его законы являются результатом замысла. Денет видит себя не «жадным редукционистом» (пытающимся объяснить все процессы, происходящие на высших уровнях, в терминах законов, действующих на низших), а, скорее, «добрым редукционистом», признающим существование многих уровней и «новых принципов объяснения для каждого уровня» и пытающимся связать различные уровни друг с другом. Однако он представляет единое сознание иллюзией и стремится найти физическое объяснение для всех психических процессов. «Согласно материалистическим представлениям, мы можем (в принципе!) считать, что любое психическое явление подчиняется тем же законам и складывается из того же материала, что и радиоактивность, фотосинтез, воспроизводство, питание и рост»129. В следующих главах я остановлюсь также на взглядах таких научных материалистов, как биолог Ричард Доукинс (Dawkins) и физик Стивен Вайнберг (Weinberg).

Мне кажется, что эти авторы не смогли отделить научные вопросы от философских. В своих популярных работах ученые стремятся апеллировать к авторитету науки в тех вопросах, которые не входят в ее компетенцию. Но ведь статьи в физических, химических и биологических журналах не обсуждают проблем материализма, теизма и иных мировоззрений, дающих философскую интерпретацию науки и являющихся различными системами убеждений, каждая из которых стремится охватить всю действительность.

В своих эпистемологических представлениях эти авторы утверждают, что научный метод является единственно надежным источником познания. Такие воззрения их критики иногда называют «сциентизмом». Если наука – это единственно приемлемая форма познания, то объяснения с точки зрения астрономического происхождения, эволюционной истории, биохимических механизмов и других научных теорий исключают все остальные формы объяснений. Я же считаю, что наука полагается на безличные концепции и оставляет за пределами своего исследования наиболее отличительные особенности личной жизни. Кроме того, концепция Бога не предназначена для того, чтобы стать гипотезой для объяснения явлений этого мира, конкурирующей с научными гипотезами. Вера в Бога – это, прежде всего, обязательство определенным образом вести себя в соответствии с формами религиозного опыта, сложившимися в обществе как результат исторической традиции. Она не заменяет научного исследования. Религиозная вера создает широкую смысловую конструкцию, в которую могут быть вписаны отдельные события. Грубо говоря, религия спрашивает – почему, а наука спрашивает – как, хотя мы увидим, что подобное разделение нуждается в существенных оговорках.

В области метафизики эти авторы распространяют научные концепции за пределы их научного использования, чтобы поддержать всеобъемлющую материалистическую философию. Мы видели, что Галилей и Декарт различали первичные свойства (такие, как масса и движение, которые признавались независимыми от наблюдателя) и вторичные свойства (такие, как цвет и звук, которые считались чисто субъективными). Отождествление реального с измеряемыми свойствами, которые связаны строгими математическими соотношениями, берет свое начало в физических науках, но его влияние ощущается по сей день и в других науках. Однако я склонен думать, что эти свойства материи рассматривались в отрыве от реального мира, поскольку при этом игнорировались особенности событий и количественно неизмеримые аспекты человеческого опыта. Мы не должны считать, что одна материя реальна, а наше сознание, предназначение и человеческая любовь – лишь побочные продукты движущейся материи130. Короче говоря, теизм совершенно не обязательно должен входить в конфликт с наукой, тем не менее он неизбежно вступает в конфликт с метафизикой материализма.

2. Библейский буквализм

В предыдущих главах мы рассмотрели разнообразные взгляды на Писание и их соотношение с наукой. Средневековые авторы признавали, что в Писании присутствуют различные литературные стили и разные уровни истины, и поэтому многие места Писания они трактовали в переносном или аллегорическом смысле. Лютер, Кальвин и англикане продолжили развитие этой традиции, хотя впоследствии некоторые лютеране и кальвинисты были более склонны к буквальной трактовке. Мы видели, что буквальная интерпретация Писания католическими лидерами была одной из причин осуждения Галилея, хотя не менее важны были и другие факторы, такие, как наследство Аристотеля и авторитет церкви. Во времена Дарвина эволюция считалась вызовом представлениям о Божьем замысле в природе и о статусе человечества, но, кроме того, отдельные группы находили ее и вызовом Писанию. Некоторые отстаивали непогрешимость Библии и полностью отрицали эволюцию. Тем не менее большинство богословов–традиционалистов, хоть и неохотно, но приняли теорию эволюции. Порой, однако, они делали это с оговоркой, что человечество является исключением, поскольку душа недоступна для научного исследования. Либеральные богословы уже тогда приняли исторический анализ библейских текстов («библейская критика»), прослеживающий влияние исторического контекста и культурных условий на библейские тексты. Эволюция была вполне совместима с их оптимистическими представлениями об историческом прогрессе, и они считали эволюцию способом, которым Бог осуществлял творение.

В XX веке римско-католическая церковь и большая часть основных протестантских деноминаций признавали Писание человеческой записью первоначального откровения, явленного в жизни пророков и в жизни и личности Христа. Многие традиционалисты и евангельские христиане отстаивали центральное положение Христа, не придавая особого значения непогрешимости или буквальному толкованию Библии. Однако небольшие фундаменталистские группы и многие представители некоторых исторических деноминаций в Соединенных Штатах (а среди южных баптистов таких людей было большинство) настаивали на том, что Писание абсолютно непогрешимо. 1970-е и 1980-е гг. показали рост численности и политической силы фундаменталистов. Для многих членов «Новых правых» и «Морального большинства» Библия в эпоху быстрых перемен служит не только единственной несомненной опорой, но и основой защиты традиционных ценностей в период нравственного разложения (сексуальная вседозволенность, употребление наркотиков, растущий уровень преступности и так далее).

На процессе Скопса в 1925 г. предпринимались попытки доказать, что преподавание эволюционной теории в школах должно быть запрещено, поскольку эта теория противоречит Писанию. Позднее возникло новое течение, названное «научным креационизмом», или «наукой о творении», утверждающее, что существуют научные доказательства того, что сотворение мира произошло в течение последних нескольких тысяч лет. В 1981 г. законодательное собрание Арканзаса приняло закон о том, что «креационной теории» в университетских программах должно быть уделено столько же места, сколько и эволюционной теории. Закон уточнял, что креационизм должен преподаваться исключительно как научная теория, безо всяких ссылок на Бога или на Библию.

В 1982 г. Окружной суд Соединенных Штатов отменил арканзасский закон, в первую очередь в связи с тем, что в нем было усмотрено пристрастное отношение к определенным религиозным взглядам, что противоречит конституционному принципу отделения церкви от государства. Хотя в самом законе отсутствовали прямые ссылки на Библию, в нем, тем не менее, использовались многие фразы и идеи, заимствованные из книги Бытия. Работы лидеров креационистского движения с очевидностью продемонстрировали их религиозные цели131. Против закона в качестве свидетелей выступили многие богословы и религиозные деятели, не разделявшие его богословских допущений132.

Суд также постановил, что «наука о творении» – не полноправная наука. Он заключил, что научная общественность, а не судебные инстанции, должны определять статус научных теорий. Было продемонстрировано, что сторонники «науки о творении» даже не подавали статей в научные журналы, не говоря уж об их публикации. Ученые, выступавшие на процессе в качестве свидетелей, показали, что долгая эволюционная история занимает центральное место почти во всех научных дисциплинах, в том числе в астрономии, геологии, палеонтологии и биохимии, а также в большинстве отраслей биологии. Кроме того, они дали ответ на предполагаемые научные свидетельства, которые использовали креационисты. Утверждения о наличии геологических свидетельств в пользу всемирного потопа и об отсутствии ископаемых, представлявших собой переходные формы между видами, были признаны сомнительными133. В 1987 г. Верховный суд Соединенных Штатов отменил принятый в Луизиане закон о креационизме, указав, что такой закон ограничивает академическую свободу и поддерживает определенную религиозную точку зрения.

«Наука о творении» несет в себе угрозу не только для научной, но и для религиозной свободы. Понятно, что поиски определенности в эпоху нравственной распущенности и стремительных культурных изменений способствуют росту библейского буквализма. Однако, когда абсолютистская позиция приводит к нетерпимости и попыткам навязать другим в плюралистическом обществе определенные религиозные взгляды, мы обязаны противостоять ей во имя религиозной свободы. В некоторых случаях те же стремительные культурные изменения способствуют возрождению исламского фундаментализма и усилению ортодоксов в Иране и других странах.

Кроме того, мы знаем, какую опасность для науки представляют сторонники определенных идеологических позиций, пытающиеся использовать силу государства для решения научных вопросов, будь то в нацистской Германии, сталинской России, Иране Хомейни, или – как в случае с креационистами – в Соединенных Штатах. Конечно, ученые неминуемо испытывают влияние со стороны культурных условий и метафизических предположений, равно как и экономических сил, которые в значительной степени определяют направление научного развития. Научная общественность никогда не бывает полностью автономной и изолированной от социального контекста, однако ее необходимо защищать от политического давления, пытающегося диктовать научные выводы. Преподаватели должны быть свободны в выборе того, что им преподавать.

Критики эволюционной теории, например, Филипп Джонсон, выдвигали серьезные возражения против попыток сторонников научного материализма представить атеистическую философию частью науки134. Однако и те, и другие заблуждаются, полагая, что эволюционная теория по сути своей защищает атеистические взгляды, и увековечивая тем самым ложную дилемму о необходимости выбора между наукой и религией. Вся эта полемика отражает недостатки фрагментарного и специализированного высшего образования. Подготовка ученых редко включает преподавание истории и философии науки и какое бы то ни было обсуждение проблем соотношения науки с обществом, этикой или религиозной мыслью. С другой стороны, и представители духовенства мало знакомы с наукой и нерешительно затрагивают в своих проповедях спорные вопросы. Остальную часть данной главы мы посвятим тем точкам зрения, которые альтернативны двум описанным крайностям – научному материализму и библейскому буквализму.

II. Независимость

Один из способов избежать конфликта между наукой и религией состоит в том, чтобы рассматривать эти две сферы абсолютно независимо и автономно. Каждая из них имеет свою область приложения и свои характерные методы, которые объясняются в ее собственных терминах. Сторонники такой точки зрения полагают, что и у науки, и у религии существует своя собственная юрисдикция и они должны сохранять дистанцию между собой. Каждая должна заниматься своими собственными делами и не вмешиваться в дела другой. Каждый способ исследования избирателен и имеет свои ограничения. Такое разделение на изолированные отсеки объясняется не просто желанием избежать ненужных конфликтов, но и стремлением сохранять верность определенному характеру отдельных сфер жизни и мысли. Некоторые авторы считают, что наука и религия скорее изучают одну и ту же область с разных точек зрения, нежели относятся к разным областям. Сначала мы рассмотрим некоторые утверждения о том, что религиозные и научные методы исследования радиально отличаются друг от друга, а затем – утверждение о том, что языки науки и религии выполняют разные функции в человеческой жизни.

1. Метод противопоставления

Многие евангельские и консервативные христиане развивают представления традиционалистов XIX века. Они оставляют за Писанием ключевую роль, не настаивая, однако, на его буквальном толковании и не защищая «науку о творении». Наибольшее значение для них имеет искупительная смерть Христа и немедленное обращение верующего, если он принимает Христа как своего личного спасителя. Они говорят о трансформирующей силе Евангелий, которую современная наука не может ни поддержать, ни опровергнуть. Для многих евангельских христиан, которые не склонны к буквальному толкованию, наука и религия – по сути, независимые сферы человеческой жизни, хотя некоторые из них отстаивают естественное богословие и доказательство «от замысла», отталкиваясь от астрономической теории Большого взрыва или указывая на проблемы, встающие перед научными теориями при попытках объяснить происхождение жизни и сознания135.

Два богословских направления предложили более четкое разделение науки и религии. Они противопоставляют их методы, продолжая тем самым построения Канта. Протестантская неоортрдоксия стремится вернуться к представлениям времен Реформации о ключевой роли Христа и о приоритете откровения, хотя и вполне принимает результаты современного изучения Библии и научных исследований. Карл Барт и его последователи считают, что Бога можно понять лишь через Его откровение во Христе и признание в вере. Бог для них трансцендентен, абсолютно инаков и познается лишь в процессе Его самораскрытия. Они не доверяют естественному богословию, поскольку оно полагается на человеческий разум. Религиозная вера целиком зависит от божественной инициативы, а не от человеческих открытий, в том числе научных. Сфера деятельности Бога – не природа, а история. Ученые свободны в своей работе, но не должны вмешиваться в богословские проблемы, и наоборот, поскольку методы науки и религии кардинально отличаются друг от друга. В основании науки лежат человеческие наблюдения и разум, а в основании религии – божественное откровение136.

С этой точки зрения, к Библии необходимо относиться со всей серьезностью, но не понимать ее буквально. Писание само по себе не есть откровение, но лишь записанные людьми свидетельства (где вполне возможны ошибки) событий, в которых откровение было явлено. Божественная деятельность концентрировалась не на диктовке текста, а в жизни людей и общин: Израиля, пророков, Христа и тех представителей ранней церкви, которые откликнулись Ему. В библейских текстах отражены различные интерпретации этих событий, и мы должны признать человеческую ограниченность авторов и культурные влияния на их мысль. Их мнения по вопросам науки отражают донаучные представления древних времен. Мы должны воспринимать первые главы книги Бытия как символическое описание взаимоотношений человечества и мира с Богом, как свидетельство сотворенности человека и благости природного устройства. Религиозный смысл необходимо отделять от той древней космологии, с помощью которой он был выражен.

Другим направлением, выступавшим за строгое разграничение сфер науки и религии, был экзистенциализм. Он противопоставлял область личного и область безличных объектов. Первая из них познается лишь субъективно, а вторая – с помощью отстраненного анализа, свойственного науке. Все экзистенциалисты, как атеисты, так и теисты, полагают, что мы можем познать истинный смысл человеческого бытия, лишь принимая в нем непосредственное участие как уникальные индивиды, наделенные свободой выбора. Смысл жизни обретается лишь в деятельности; его невозможно найти при том рационалистическом подходе, который свойствен ученому, выводящему абстрактные общие концепции и универсальные законы.

Религиозные экзистенциалисты считали, что Бога можно постичь лишь путем непосредственного и личного участия во взаимоотношениях типа «Я-Ты», а не с помощью отстраненного анализа и управляемого контроля, характеризующих свойственные науке взаимоотношения типа «Я-Оно». Богослов Рудольф Бультман признает, что Библия часто использует объективный язык, когда повествует о Божьих деяниях, однако он настаивает, что мы должны сохранять изначальный эмпирический смысл таких мест, переводя их на язык человеческого самопознания, язык надежд и опасений, выбора и решения, новых возможностей для нашей жизни. Богословские формулировки должны стать утверждениями о трансформации человеческой жизни путем нового понимания личного существования. Такие утверждения не связаны с научными теориями о внешних событиях, происходящих в безличном порядке подчиненного законам мира137.

Лэндон Гилки в своих ранних работах и в свидетельских показаниях на арканзасском процессе затрагивал многие из этих тем. Он выделяет следующие отличия: (1) наука стремится объяснить объективные, доступные, повторяющиеся данные, тогда как религию интересует существование в мире порядка и красоты и опыт нашей внутренней жизни (такой, как вина, тревога, бессмысленность, с одной стороны, и прощение, доверие и целостность – с другой); (2) наука задает объективные вопросы и стремится узнать, как происходят те или иные события, тогда как религия задает личные вопросы о смысле и предназначении, об истоках и судьбе; (3) авторитет науки основан на логических связях и точности наблюдений, тогда как основой авторитета религии является Бог и откровение, постигаемое с помощью людей, которым было дано просветление и понимание, и подтверждаемое нашим собственным опытом; (4) наука выдвигает количественные предположения, которые можно проверить экспериментальным путем, тогда как религия пользуется символическим и аналогическим языком, поскольку Бог трансцендентен138.

В контексте судебного процесса апелляция к тому, что наука и религия задают совершенно разные вопросы и пользуются совершенно различными методами, была весьма действенной стратегией. Таким образом создавались методологические основания для критики предпринимавшихся сторонниками библейского буквализма попыток выводить из Писания научные заключения. Если говорить более конкретно, то Гилки настаивал, что доктрина творения – не буквальное отражение истории природы, но лишь символическое выражение того, что мир благ, упорядочен и зависим от Бога в каждый момент времени. Это религиозное утверждение по сути независимо как от доисторической библейской космологии, так и от современной научной.

В других своих работах Гилки затрагивает темы, которые мы рассмотрим в разделе «Диалог». Он полагает, что существует «высшее измерение» в страсти ученого к познанию, его стремлении добраться до истины, вере в рациональность и единообразие природы. Для ученого всем этим определяется то, что Тиллих (Tillich) назвал «высшей заботой». Однако Гилки считает опасным расширительное понимание науки как всеобщей натуралистической философии и приписывание науке и технологии спасительной силы, что порой наблюдается в либеральных мифах о научном прогрессе. И наука, и религия могут стать демоническими силами, если они становятся на службу определенных идеологий или игнорируют неоднозначность человеческой природы139.

Томас Торренс развил некоторые отличительные черты богословия в рамках неоортодоксии. Он находит богословие уникальным, поскольку объект его интереса – Бог. Богословие – это «догматическая или позитивная и независимая наука, действующая по своим собственным внутренним законам, развивающая свои характерные способы исследования и формы мысли, которые определяются заданным субъектом исследования»140. Бог бесконечно превосходит всю сотворенную действительность, и поэтому Он «постижим лишь в актах Его откровения», в первую очередь в личности Христа. Мы можем лишь с верою откликаться на то, что нам было дано, и определило тем самым наше мышление.

2. Разные языки

Еще более эффективный метод разделения науки и религии – их интерпретация как языков, которые не связаны друг с другом, поскольку их функции кардинально отличны друг от друга. Логические позитивисты рассматривали научные утверждения как норму для любого рассуждения, а любыми утверждениями, не поддающимися экспериментальной проверке, пренебрегали как бессмысленными. Позднейший лингвистический анализ, напротив, настаивал на том, что разные типы языка выполняют разные, несводимые друг к другу, функции. Каждая «языковая игра» (термин Витгенштейна и его последователей) отличается способом ее употребления в социальном контексте. Наука и религия выполняют совершенно разную работу, и ни к одной из них неприменимы стандарты другой. Научный язык используется в первую очередь для предсказания и контроля. Теория служит полезным инструментом для обобщения данных, объяснения регулярных характеристик наблюдаемых явлений и предложений технологического применения. Наука интересуется весьма ограниченным кругом вопросов, относящихся к природным явлениям. Мы не должны ожидать, что она будет делать работу, для которой не предназначена, например, снабжать нас мировоззрением, жизненной философией или этическими нормами. Ученые оказываются не мудрее других, когда выходят из своих лабораторий и начинают высказывать предположения относительно предметов, лежащих за рамками науки141.

Функции религиозного языка, по мнению представителей лингвистического анализа, состоят в том, чтобы предлагать способ жизни, устанавливать верные позиции и побуждать следовать определенным нравственным принципам. Значительная часть религиозного языка связана с ритуальной и практической стороной богослужения и жизни общины. Он может также выражать личный религиозный опыт. Сила лингвистического направления состоит, в частности, в том, что оно не концентрируется на религиозной вере как на абстрактной системе, а обращает внимание на то, каким образом религиозный язык действительно используется в жизни людей и общества. Сторонники лингвистического анализа привлекали эмпирические исследования религиозных вопросов, проведенные социологами, антропологами и философами, равно как и литературу, созданную в рамках религиозных традиций.

Некоторые ученые, изучавшие различные культуры, приходили к выводу, что религиозные традиции представляют собой в первую очередь практичный и нормативный образ жизни. Предания, ритуалы и религиозная практика способствовали объединению людей в рамках общин, наделенных общими воспоминаниями, предположениями и жизненной стратегией. Другие исследователи полагали, что основной целью религиозной традиции является трансформация личности. Религиозная литература много говорит об опыте освобождения от вины путем прощения и доверия, превозмогающего тревогу, о переходе от раздробленности к целостности. Восточные традиции говорят об освобождении от страданий и эгоцентризма с помощью опыта умиротворения, единства и просветления142. Совершенно очевидно, что подобный опыт имеет мало общего с наукой.

Джордж Линдбек сравнивает лингвистические взгляды с двумя другими точками зрения на религиозные доктрины:

1.С точки зрения пропозиционистов, доктрины – это истинные утверждения об объективной реальности. «Традиционная интерпретация христианства утверждает, что оно истинно, универсально и явлено сверхъестественным способом»143. Если каждая доктрина либо истинна, либо ложна, а соперничающие доктрины взаимно исключают друг друга, значит, может существовать лишь одна истинная вера. Пропозиционистский взгляд представляет собой одну из форм реализма, так как он предполагает, что мы в состоянии делать заключения о действительности как она есть.

2.С точки зрения экспрессивистов, доктрины являются символами внутреннего опыта. Либеральное богословие считает, что опыт священного присутствует во всех религиях. Поскольку одно и то же ядро может проявляться в различных символах, последователи различных традиций могут учиться друг у друга. Такая точка зрения уделяет основное внимание частной, индивидуальной стороне религии, а не ее общественным аспектам. Если доктрины – это интерпретации религиозного опыта, то они, судя по всему, не должны вступать в конфликт с научными теориями, затрагивающими религиозные вопросы.

3.С лингвистической точки зрения, которой придерживается и сам Линдбек, доктрины рассматриваются как правила дискурса, которые соотносятся с индивидуальными и общественными формами жизни. Религии помогают идти по жизни. Они являются «образом жизни, которому обучаешься в процессе следования религиозным нормам». Линдбек полагает, что индивидуальный опыт не может быть нашим отправным пунктом, поскольку он уже в какой-то мере предопределен господствующей понятийной и лингвистической структурой. Такой подход позволяет признать уникальность каждой религиозной традиции, не считая ни одну из них единственно истинной. Эту позицию можно назвать нереалистической или инструменталистской. Она не нуждается в допущении универсальной истины или универсального опыта и находит каждую культуру самодостаточной. Сводя к минимуму роль различных верований и утверждений истины, лингвистическая точка зрения устраняет конфликт между наукой и богословием, который может возникать у пропозиционистов, и при этом она избегает индивидуализма и субъективности, присущих экспрессивистам.

Все три рассмотренных нами направления – неоортодоксия, экзистенциализм и лингвистический анализ – видят религию и науку независимыми и автономными формами жизни и мысли. Каждая дисциплина избирательна и имеет свои ограничения. Каждая дисциплина выбирает из всех составляющих опыта лишь те черты, которые ее интересуют. Астроном Артур Эддингтон рассказал однажды замечательную притчу о человеке, изучавшем глубоководную жизнь с помощью сети с трехдюймовыми ячейками. После многократного осмотра пойманных образцов человек заключил, что не существует глубоководных рыб, которые были бы короче трех дюймов. То, что мы можем поймать, считает Эддингтон, определяется нашими методами рыбной ловли. Поскольку наука избирательна, она не может утверждать, что рисует всеобъемлющую картину действительности144.

Я полагаю, что тезис о независимости служит хорошим отправным пунктом или первым приближением. Он позволяет сохранить особый характер каждой из дисциплин и представляет собой хорошую стратегию для предотвращения обоих видов отмеченного ранее конфликта. Религия, безусловно, обладает своими характерными методами, вопросами, подходами, функциями и опытом, которые отличаются от соответствующих характеристик науки. Однако в каждом из перечисленных направлений существуют и свои серьезные трудности.

Неоортодоксия, как мне представляется, справедливо подчеркивает центральную роль Христа и значимость Писания в христианской традиции. Она более умеренна в своих утверждениях, чем библейский буквализм, поскольку признает роль человеческой интерпретации Писания и доктрины. Тем не менее большинство ее вариантов утверждает также, что откровение и спасение возможны лишь посредством Христа, что кажется мне проблематичным в плюралистическом мире. Большинство приверженцев данного направления придают особое значение трансцендентности Бога и упускают из внимания Его имманентность. Мост через пропасть, лежащую между Богом и миром, возможен для них только в виде воплощения. Хотя Барт и его последователи, конечно, уделяют внимание и доктрине творения, но больше всего их интересует доктрина искупления. Природу они склонны считать лишь неискупленной сценой, на которой происходит искупление человека, хотя она и может принимать участие в эсхатологическом исполнении в конце времен.

Экзистенциализм справедливо ставит в центр религиозной веры личное решение, однако он сводит религию к личному внутреннему делу, оставляя без внимания ее общественные аспекты. Если Бог воздействует исключительно на личность, а не на природу, то природное устройство оказывается лишенным религиозного значения, за исключением того, что оно является безличной сценой, на которой разворачивается драма личного существования. Такая антропоцентрическая структура, сконцентрированная исключительно на человечестве, слишком слабо защищает от нынешнего отношения к природе как к сочетанию безличных объектов. Если религия имеет дело только с Богом и с личностью, а наука занимается только природой, то может ли кто-нибудь сказать хоть что-то о взаимоотношениях между Богом и природой или между личностью и природой? Действительно, религия занимается вопросами смысла жизни индивида, однако их нельзя отделить от веры в осмысленность космоса. Я бы заметил также, что экзистенциализм преувеличивает противоречие между безличной, объективной стороной науки и личной причастностью, которая есть суть религии. Личные оценки – это неотъемлемая часть работы ученого, а рациональное размышление – существенная составляющая религиозного исследования.

Наконец, лингвистический анализ помогает нам увидеть многообразие функций религиозного языка. Конечно, религия – это образ жизни, а не просто сочетание идей и верований. Однако религиозная практика общины, в том числе богослужение и этика, предполагает определенную веру. Я склонен скорее не к инструментализму, который считает и научные теории, и религиозные верования человеческими построениями, пригодными исключительно для человеческих целей, а к критическому реализму, полагающему, что и наука, и религия справедливо претендуют на описание реальности, находящейся за пределами человеческого мира. Мы не можем согласиться с идеей о множестве несвязанных между собой языков, если эти языки описывают один и тот же мир. Если мы стремимся к связной интерпретации всего опыта, то не можем не попытаться найти единый взгляд на мир.

Если наука и религия абсолютно независимы, то возможность конфликта между ними исключается, однако отбрасывается и возможность конструктивного диалога и взаимообогащения. Мы не находим нашу жизнь аккуратно разделенной на изолированные отсеки. Напротив, мы ощущаем ее в целостности и связности, прежде чем начинаем развивать разные дисциплины для изучения различных ее аспектов. Существуют также библейские основания для убеждения в том, что Бог есть Господин надо всей нашей жизнью и над природой, а не над отдельной «религиозной» сферой. Сегодня также необходимо уделять особое внимание богословию природы, поскольку это может способствовать лучшей охране окружающей среды. Я полагаю, что ни один из описанных выше вариантов не соответствует этой задаче.

III. Диалог

К модели диалога мы относим различные взгляды, которые выходят за рамки независимой модели, но не считают взаимоотношения науки и религии настолько близкими и непосредственными, как при интеграции. Исходной точкой диалога служат скорее общие характеристики науки и природы, нежели отдельные научные теории, к которым обращаются сторонники интеграции. Мы рассмотрим последовательно следующие темы: (1) предположения и пограничные вопросы; (2) методологические параллели; (3) одухотворенность природы.

1. Предположения и пограничные вопросы

Пограничные вопросы – это онтологические вопросы, которые наука поднимает, но на которые нельзя ответить с помощью научных методов. (Следует пояснить, что этот термин не относится к пространственным или временным границам, или к «граничным условиям», которые требуются при предсказании явлений на основании научных законов.)

В главе 1 мы останавливались на поставленном историками вопросе, почему из всех мировых культур современная наука возникла лишь на христианском Западе. Мы обсуждали утверждение, что доктрина творения способствовала подготовке сцены для научной деятельности. И греческая, и библейская мысль полагали, что мир упорядочен и постижим. Однако греки считали, что этот порядок необходим, и поэтому его структуру можно вывести из первичных принципов. Лишь библейская мысль признавала, что миропорядок скорее случаен, нежели необходим. Если Бог сотворил и форму, и содержание, то мир не обязательно должен был стать именно таким, каков он есть, и поэтому его необходимо наблюдать, чтобы определить детали его устройства. Кроме того, хотя природа реальна и блага, она не божественна сама по себе, как полагали многие древние культуры. Поэтому человеку позволено экспериментировать над природой145. «Десакрализация» природы способствовала научным исследованиям, хотя она, помимо этого и наряду с другими экономическими и культурными факторами, внесла свой вклад в последующее разрушение окружающей среды и эксплуатацию природы.

Мнение об историческом вкладе христианства в развитие науки представляется мне достаточно убедительным. Некоторые богословы утверждают, что наука и сегодня неявно предполагает существование теистической картины мира, хотя ученые этого и не признают146. Однако я надеюсь, что поскольку наука занимает сегодня прочное положение, то ее собственный успех для ученых является достаточным основанием, и им нет нужды обращаться к религиозным оправданиям. Ясно, что теистические убеждения не могут служить явными предпосылками для науки, так как многие ученые, атеисты или агностики, и без них делают первоклассные работы. В конце концов, достаточно просто принять как данность случайность и познаваемость мира и посвятить свои силы исследованию детального устройства миропорядка. Хотя если человек поднимает такие вопросы, он, видимо, должен быть более открыт к восприятию ответов, которые предлагает религия. Для многих ученых раскрытие порядка во вселенной, равно как и ее красоты и сложности, служит, по меньшей мере, поводом для удивления и почтения.

Мы уже видели, что Торренс отстаивает характерное для неоортодоксов разграничение между человеческими открытиями и божественным откровением. Но, кроме того, он полагает, что наука поднимает фундаментальные вопросы, на которые она не в силах ответить. Наука демонстрирует нам миропорядок, который одновременно и рационален, и случаен (то есть его законы и начальные условия не были необходимыми). Такое сочетание случайности и постижимости побуждает нас к поиску новых и неожиданных форм рационального порядка. Торренс считает, что Бог – это творческое основание и причина случайного, но рационального устройства вселенной. «Понимание этой рациональности Бога ведет к объяснению загадочной и таинственной природы постижимости, присущей вселенной, и объясняет чувство глубокого религиозного благоговения, которое она вызывает в нас и которое, по мнению Эйнштейна, есть главная движущая сила науки»147.

Богослов Вольфхарт Панненберг тщательно изучал методологические вопросы. Он принимает точку зрения Карла Поппера, утверждающего, что ученый выдвигает гипотезы, а затем пытается их экспериментально опровергнуть. Панненберг считает, что богослов также может использовать универсальные рациональные критерии для критической проверки религиозных верований. Однако он полагает, что в конечном итоге эта параллель перестает действовать, так как богословие исследует реальность в целом, а реальность – это незаконченный процесс, чье будущее мы можем лишь предполагать, поскольку оно еще не наступило. Кроме того, богословие интересуется уникальными и непредсказуемыми событиями и пытается ответить на вопросы иного рода – на пограничные вопросы, с которыми наука дела не имеет и которые касаются не начальных условий или онтологических оснований, а открытости навстречу будущему148.

Три католических автора, Эрнан Макмуллин, Карл Ранер и Дэвид Трейси представляются мне сторонниками диалога, хотя их подходы отличаются. Макмуллин начинает с четкого разграничения между религиозными и научными утверждениями, что напоминает независимую модель. Бог, будучи первопричиной, осуществляет свое воздействие через вторичные причины, которые изучает наука, однако они лежат на абсолютно разных уровнях, которые объясняются по-разному. На своем уровне наука не имеет пробелов. Макмуллин критикует все попытки доказать существование Бога с точки зрения необъясненных наукой явлений. Он с сомнением относится к доказательствам, отталкивающимся от замысла и от направленности эволюции. Бог поддерживает всю природную последовательность и «одинаково и единообразно ответствен за все события». Богослов не должен обращаться к отдельным научным теориям, в том числе и к астрофизическим теориям о ранней истории космоса149.

Макмуллин утверждает, что доктрина творения не столько объясняет космологические истоки, сколько утверждает абсолютную и постоянную зависимость мира от Бога. Цель книги Бытия состоит не в том, чтобы точно обозначить первый момент во времени. Кроме того, теория Большого взрыва не доказывает, что это было начало времен, поскольку нынешнее расширение может быть лишь одной фазой осциллирующей или цикличной вселенной. Он заключает: «Нельзя сказать, что христианская доктрина творения «поддерживает» модель Большого взрыва или что модель Большого взрыва «поддерживает» христианскую доктрину творения»150. Однако он считает, что для Бога выбор начальных условий и законов вселенной вовсе не означал внесение разрывов или нарушений в последовательность естественных причин. Макмуллин отрицает, что между научными и религиозными утверждениями существует четкая логическая связь, но ищет пути их совместимости. Целью должно быть «согласие, а не прямая зависимость», из чего следует, что в конечном итоге два вида утверждений не являются абсолютно независимыми друг от друга.

Карл Ранер находит методы и содержание науки и богословия независимыми друг от друга, хотя отмечает наличие важных пунктов их соприкосновения и соотношения, которые надо исследовать. Бог познается в первую очередь через Писание и предание, но неявно и косвенно Он познается всеми людьми как бесконечный горизонт, в рамках которого можно постичь все конечные объекты. Канта интересовали условия, которые делают знание возможным, и Ранер задает тот же вопрос, но в рамках неотомизма. Мы постигаем, абстрагируя форму от материи. В стремлении к познанию разум выходит за пределы ограниченных объектов, пытаясь дойти до Абсолюта. Реальный человеческий опыт любви и честности – это опыт благодати151.

Ранер также рассматривает некоторые научные теории. Он считает, что классические доктрины природы человека и христологии хорошо соотносятся с эволюционными взглядами. Человеческое существо представляет собой единство материи и духа, которые различны, но могут быть постигнуты лишь в соотношении друг с другом. Наука изучает материю и рисует лишь часть целой картины, поскольку мы лишь свободные и достаточно неловкие посредники. Эволюция от материи к жизни, сознанию и духу есть творческое деяние Бога посредством естественных причин, которое достигает своей цели в человечестве и в воплощении. Материя развивается из своего внутреннего бытия в направлении духа, чтобы превзойти себя на высших уровнях бытия. Воплощение – одновременно кульминация мирового развития и кульминация самовыражения Бога. Ранер убеждает, что творение и воплощение есть части единого процесса самовыражения Бога. Христос в своей истинной человеческой природе – это точка в биологической эволюции, которая была ориентирована на свое исполнение в Нем152.

Дэвид Трейси рассматривает религиозное измерение науки. Он считает, что религиозные вопросы – это пограничные вопросы человеческого опыта. В повседневной жизни они возникают как в ситуации тревоги или борьбы со смертью, так и в ситуациях радости или доверия. Он описывает два типа пограничных ситуаций в науке: этические проблемы использования научных результатов, с одной стороны, и предположения или условия, необходимые для возможности научного исследования – с другой. Трейси утверждает, что постижимость мира требует высшего рационального основания. Для христианина источником понимания этого основания служат классические религиозные тексты и структуры человеческого опыта. Однако все наши теоретические формулировки ограниченны и исторически обусловлены. Трейси готов переформулировать традиционные доктрины в современных философских категориях. Он сочувственно относится ко многим аспектам философии процесса и к последним исследованиям по языку и герменевтике153.

В какой степени возможна переформулировка классических богословских доктрин в свете современной науки? Если точки соприкосновения между наукой и богословием сводятся лишь к основным предположениям и пограничным вопросам, то переформулировка потребуется только в редких случаях. Но если существуют точки соприкосновения между отдельными доктринами и отдельными научными теориями (например, доктриной творения и теорией эволюции или астрономией) и если мы признаем, что все доктрины исторически обусловлены, тогда, в принципе, существует возможность значительного развития и видоизменения доктрин, как полагают некоторые сторонники интеграции.

2. Методологические параллели

Позитивисты считают науку объективной, полагая, что ее теории обосновываются четкими критериями и доказываются бесспорными данными, свободными от теоретической нагрузки. И критерии, и данные признаются независимыми от отдельного субъекта и свободными от культурных влияний. Религия, напротив, представляется им субъективной. Мы уже видели, что экзистенциалисты подчеркивают контраст между объективной разъединенностью в науке и личной причастностью в религии.

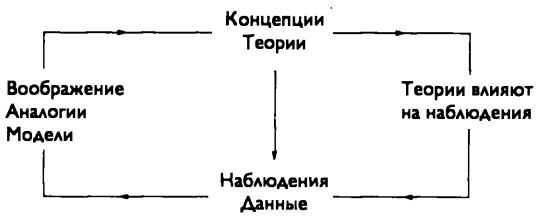

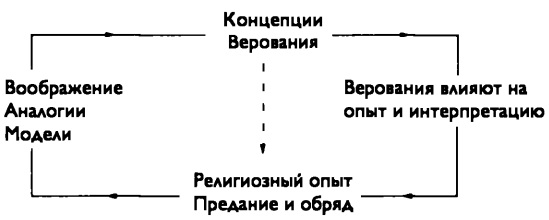

Начиная с 1950-х гг. существование такого контраста все чаще подвергается сомнению. Постепенно осознается, что наука не столь уж объективна, а религия не столь уж субъективна, как утверждалось ранее. Конечно, между двумя сферами существует значительная разница в акцентах, однако разделение это не столь кардинально, как полагали раньше. Научные данные несут на себе изначальную теоретическую нагрузку. Теоретические предположения влияют на отбор и интерпретацию данных, которые привлекаются для их проверки. Кроме того, источник теорий – не логический анализ данных, а творческое воображение, в котором зачастую значительную роль играют аналогии и модели. Концептуальные модели помогают нам представить то, что не может быть выявлено при непосредственном наблюдении.

Многие из этих черт свойственны и религии. Религиозные данные, включающие религиозный опыт, обряды, священные тексты, в еще большей мере обусловлены концептуальными интерпретациями. В религиозном языке метафоры и модели тоже играют большую роль, на что указывалось в моих работах и в трудах Салли Макфаг, Жанет Соскис, а также Мэри Герхарт и Алана Рассела154. Конечно, религиозные верования не так легко поддаются строгой эмпирической проверке, однако и к ним можно подходить с тем же исследовательским духом, что свойствен и науке. Научные критерии согласованности, всесторонности и плодотворности находят параллели и в религиозной мысли.

В известной книге Томаса Куна «Структура научных революций» утверждается, что научные теории и данные зависят от соответствующих парадигм, господствующих среди ученых. Кун определяет парадигму как ядро концептуальных, метафизических и методологических предположений, воплощенных в традиции научной работы. С появлением новой парадигмы старые данные переосмысливаются и рассматриваются по-новому и, кроме того, начинается сбор новых данных. При выборе между парадигмами не существует правил применения научных критериев. Их оценка зависит от мнения научной общественности. Установленная парадигма устойчива, поскольку расхождения между теорией и данными могут рассматриваться как аномалии или устраняться путем введения специальных гипотез155.

Религиозные традиции также можно считать общинами, разделяющими общие парадигмы. Интерпретация данных (таких, как религиозный опыт или исторические события) зависит здесь от господствующих парадигм в еще большей мере, чем в случае науки. Здесь еще чаще используются специальные предположения для устранения встречающихся аномалий, поэтому религиозные парадигмы еще более устойчивы. В следующей главе мы сравним роль парадигм в науке и религии.

Положение наблюдателя в науке в настоящее время также пересмотрено. Раньше объективность отождествлялась с отделением наблюдателя от объекта наблюдений. Однако в квантовой физике влияние наблюдателя на изучаемую систему имеет решающее значение. В теории относительности наиболее важные характеристики, такие как масса, скорость и длина объекта, зависят от положения наблюдателя. Стивен Тулмин прослеживает путь от представлений об абстрагированном наблюдателе до признания его непосредственного участия в процессе, приводя примеры из квантовой физики, экологии и общественных наук. В каждом эксперименте мы не просто наблюдатели, а посредники. Наблюдатель как субъект наблюдения неотделим от объекта156.

Майкл Поляни видит гармонию метода по всей области знания и считает, что такой подход преодолевает раздвоение разума и веры. Объединяющая тема для Поляни – личное участие познающего во всем процессе познания. В науке открытие невозможно без творческого воображения, которое представляет собой глубоко личный акт. Наука требует мастерства, которое, как, например, умение ездить на велосипеде, нельзя объяснить на пальцах, а можно приобрести лишь с помощью примера и практики. Во всяком знании необходимо видеть модели в целом. Узнавая лицо друга или ставя медицинский диагноз, мы используем множество вещей, но не можем точно определить, на чем именно основывалось наше суждение в целом. Поляни считает, что оценка свидетельств – всегда акт взвешенного личного суждения. Не существует правил, определяющих, должно ли необъяснимое противоречие между теорией и экспериментом рассматриваться как аномалия или же оно делает теорию недействительной. Принадлежность к коллективу предохраняет от субъективности, хотя и не снимает ношу личной ответственности157. Поляни уверен, что для религии все эти черты еще более существенны, поскольку здесь сильнее личная вовлеченность, что не исключает, однако, рациональности и универсальной цели. Историческая традиция и современный опыт религиозной общины имеют очень большое значение158.

Некоторые другие современные авторы тоже обращались к подобным методологическим параллелям. Физик и богослов Джон Полкинхорн приводит примеры личных суждений и теоретически обусловленных данных в обеих областях. Для религиозной общины такими данными являются тексты Писания и история религиозного опыта. Обе области сходны тем, что «каждая из них может корректироваться, связывая теорию с экспериментом, и каждая имеет дело с вещами, неописуемая реальность которых тоньше, чем реальность наивной объективности»159. Философ Холмс Ролстон полагает, что религиозная вера интерпретирует опыт и соотносится с ним, подобно тому, как научные теории интерпретируют экспериментальные данные и соотносятся с ними. Веру можно проверить, используя критерии ее соответствия религиозному опыту. Однако Ролстон признает, что личная причастность имеет большее значение для религии, поскольку ее основная цель – преобразование личности. Кроме того, существуют и другие заметные отличия. Так, науку интересуют причины, а религию – личностный смысл160.

Мне представляется, что подобные методологические сравнения проливают свет на обе области, и в следующих двух главах я к ним еще вернусь. А здесь мне хотелось бы лишь отметить несколько проблем, возникающих при использовании такого подхода:

1. Пытаясь узаконить религию в век науки, весьма соблазнительно останавливаться лишь на сходстве и не обращать внимания на различия. Хотя наука, конечно, в большей степени обусловлена теориями, чем это представляется позитивистам, она, несомненно, во всех отношениях объективнее религии. Данные, которыми оперирует религия, радикально отличаются от научных, да и возможности проверки религиозных верований более ограниченны.

2. В качестве реакции на абсолютное различие, на котором настаивают сторонники тезиса о независимости, было бы очень легко свести к минимуму характерные черты религии. В частности, рассматривая религию как интеллектуальную систему и говоря исключительно о религиозной вере, легко исказить характеристики религии как образа жизни, которые хорошо описаны последователями лингвистического анализа. Религиозная вера всегда должна рассматриваться в контексте жизни религиозной общины и в соотношении с целями трансформации личности.

3. Обсуждение методологических проблем – важная, но лишь предварительная задача в диалоге науки и религии. Это несколько отвлеченные вопросы, интересные в первую очередь людям, занимающимся философией науки и философией религии, а не ученым или богословам и верующим. Тем не менее методологические вопросы вполне обоснованно становятся сегодня объектом новых исследований в обеих общинах. Более того, признав методологические сходства, мы скорее обратим внимание на более фундаментальные вопросы. Если богословие в своих лучших проявлениях склонно размышлять, расти и развиваться, то оно может воспринять новые идеи, в том числе и те, которые произрастают из научных теорий.

3. Одухотворенность природы

В отличие от философского подхода авторов, которые обсуждают пограничные вопросы и методологические параллели, другая группа авторов обращает внимание на личные и экспериментальные аспекты взаимоотношений с природой. Их работы, посвященные проблеме священного в природе, заставляют вспомнить о поэтах–романтиках конца XVIII века. Подобно Торо, Эмерсону и Джону Мюиру, писавшим в XIX веке, эти авторы описывают опыт постижения религиозного измерения природы. Ранние поэты и писатели о природе критиковали отношение к природе, которое породила наука. Их можно было бы отнести к сторонникам тезиса о независимости. Однако сегодня многие последователи идей об одухотворенности природы больше интересуются наукой, и их можно считать сторонниками одной из форм диалога. Термин одухотворенность относится к религиозным взглядам, в основе которых лежит скорее личный опыт, нежели религиозные институты или формальные богословские доктрины.

Некоторые ученые при обсуждении богословских вопросов апеллируют к своей научной работе, выходя, однако, при этом за рамки науки как таковой. Книга Рэчел Карсон (Carson) Silent Spring и другие ее работы основываются на научных знаниях автора и при этом демонстрируют ее почтительное отношение к природной жизни. Лорен Эйсли выражает свое благоговение перед тканью жизни и теми нитями, которыми мы связаны с миллионами лет эволюционной истории. «Для многих из нас неопалимая купина еще горит, а в сердцевине простого зернышка сокрыта великая тайна». Он восхищается удивительными силами жизни, которые – «лишь одна из масок, скрывающих Великий Лик»161. В работах Альдо Леопольда видны не только знания натуралиста, но и воображение поэта, описывающего единство жизни162.

Американский автор Энни Диллард видит в природе присутствие живого. В своей книге Pilgrim at Tinker Creek она описывает моменты постижения казавшихся ранее незначительными сторон жизни, о которых она хорошо знала благодаря чтению научных трудов. Горящее во дворе дерево становится для нее отблеском вечности. Она видит в природе возвышенную красоту, но это не мирный и гармоничный порядок. Многообразие творения порой представляется ей непомерным, расточительным, а зачастую непокорным и неуправляемым. Темная сторона творения – насилие, жестокость, смерть – иногда заставляет ее ужаснуться. Но это не умаляет ее благодарности за дар творения. «Сама по себе красота – результат изобилия Творца, следствием которого одновременно являются и все нелепости и ужасы, и которое запутывает и перемешивает все обстоятельства времени»163.

Богослов Мэтью Фокс выражает благоговение и восхищение перед новой научной историей вселенной, вдохновляющей нашу благодарность. Он призывает прославлять святость природы в песнях, танцах, ритуалах, равно как и в богословских размышлениях. Но отрицательно относится к тому, что христианская традиция придает слишком большое значение первородному греху и искуплению, пренебрегая идеей о творении как «изначальном благословении». Однако он одобряет жизнеутверждающие идеи ряда христианских средневековых мистиков, таких, как Мейстер Экхарт, Хильдегарда Бингенская и Юлиания Норвичская, которые во главу угла ставили творение. Фокс полагает, что мы, будучи посредниками, можем осознать божественность в нас самих и в природе. Одухотворенность творения может помочь нам лучше понять самих себя, друг друга и природу164.

Физик Брайан Свим и богослов Томас Берри написали книгу «История вселенной», в которой советуют отложить Библию в сторону и смотреть на природу как на первоисточник. Они предлагают новую духовность земли, которая следует из раскрытой наукой истории космоса от первичного огненного шара до человеческой культуры. Научное повествование предназначено в первую очередь не для того, чтобы снабдить нас интеллектуальным доказательством бытия Божьего, а для того, чтобы пробудить в нас почтение и чувство общности со всеми живыми существами. Они полагают, что уважение к земле, которое свойственно христианским мистикам и первобытным культурам, должно способствовать тому, чтобы и наука уделяла больше внимания живым существам и экологии. Они призывают поставить универсальный научно обоснованный миф или космическую историю на место противоречивых историй, относящихся к различным традициям, чтобы все мировое сообщество, объединившись, смогло спасти землю от надвигающейся экологической катастрофы165.

Многие феминистки обращают внимание на святость природы. Возникло даже направление, именуемое экофеминизмом. В главе 6 я остановлюсь на проблеме взаимосвязи между низкой оценкой женщины и низкой оценкой природы в западной истории. Я бы выделил две группы: с одной стороны, реформистский феминизм, представительницы которого Салли Макфаг и Розмари Рютер (Ruether) полагают, что патриархальные установки исторической христианской традиции можно отвергнуть, не отрицая при этом саму традицию; а с другой стороны – радикальный феминизм, представительницы которого, например Стархоук и Чарлин Спретнак, в поисках женских символов божественного и альтернативы нынешним ритуалам обращаются к существовавшим в ранних и племенных культурах фигурам Богини и Матери Земли. Новые ритуалы зачастую выражают Божью имманентность природе и участие человечества в природном мире166. В дальнейшем из этой книги станет ясно, что я в большом долгу перед многими идеями феминизма, хотя меня больше интересует реформирование христианской традиции, а не более радикальные альтернативы.

Сильная сторона всех отмеченных здесь течений – это поддержка, которую они оказывают экологической этике. Однако ниже я покажу, что, несмотря на все прошлые ошибки, христианская община может извлечь из библейских источников ряд важных экологических тем, которыми она пренебрегала на протяжении большей части своей истории. Я склонен думать также, что наше богословие должно соединить в себе и божественную имманентность, и трансцендентность природы. Многие из вышеупомянутых авторов демонстрируют глубокую приверженность идеям социальной справедливости – например, по отношению к женщинам, к бедным и притесненным, к местным народам. Здесь прошлое христианства весьма неоднозначно. В христианской общине всегда присутствовали пророческие призывы к справедливости в отношении бедных и угнетенных, однако господствующая церковь зачастую сотрудничала с несправедливыми структурами политической и экономической власти.

Личные отклики на священное в природе оказываются более универсальными и менее разноречивыми, чем определенные богословские доктрины в век религиозного плюрализма. Для них характерна скромность и открытость, они избегают догматизма, который зачастую свойствен историческим религиозным традициям. Однако в главе 6 я покажу, что мы должны отвергать как абсолютизм, приписывающий какой-либо одной традиции право на исключительную истину, так и релятивизм, который настаивает, что нельзя судить истину любой традиции. Я – сторонник диалога между традициями. Если придерживаться подлинного религиозного плюрализма, то необходимо уважать своеобразие исторических традиций, которые должны учиться друг у друга, равно как и у природы.

Еще одна группа авторов отмечает параллели между холизмом квантовой физики и единством реальности, которое проповедуют восточные религиозные традиции. Дэвид Бом, талантливый физик, разработавший особый математический формализм, из которого можно вывести уравнения квантовой физики, выдвинул постулат о «внутреннем порядке», лежащем в основе наблюдаемого мира. Он признает, что его холистические предположения возникли под влиянием его приверженности медитативным практикам и монистическому мировоззрению индийского мистика Кришнамурти167. В популярной книге Фритьофа Капры «Дао физики» проводятся параллели между опытом единства в восточных религиозных традициях и единством мира, описываемым квантовой физикой168. На параллелях между физикой и восточным мистицизмом я остановлюсь в главе 7.

Существует также весьма разнородное так называемое движение нью эйдж («новый век»), сочетающее интерес к медитации и гармонии с природой с некоторыми эзотерическими научными утверждениями. Несмотря на огромное многообразие, всех его представителей объединяет общая тема «высшего сознания», «космического сознания», или власти сознания над материей. Другая общая черта – приверженность к «холистическому подходу», призванному преодолеть все предшествовавшие формы дуализма, например, дуализма материи и духа, мужского и женского, человечества и природы. Научные утверждения многих представителей этого направления большинство ученых считает «лженаукой», таких как астрологию, общение с загробным миром посредством медиумов, рассказы о пришельцах из космоса (НЛО) или концентрацию духовной энергии в кристаллах169. Однако другие утверждения, которые, правда, трудно проверить, стали предметом серьезного научного исследования, в частности, паранормальные опыты, связанные с телепатией и подсознанием. С научной точки зрения, здесь существуют две основные проблемы: (1) используемые данные редко удается надежно воспроизвести, и (2) лишь немногие из предлагаемых теорий можно проверить на основании данных.

В этой книге мной уделяется внимание преимущественно основным научным направлениям и их соотношению с основными религиозными течениями. Однако я довольно критично отношусь к редукционизму многих ученых и, напротив, приветствую тщательную проверку гипотез, склонных к большему холизму. Я с сочувствием отношусь к охватившей материалистическую культуру жажде духовности и к растущей неудовлетворенности традиционными установками, как научными, так и религиозными. Мне также хотелось бы способствовать развитию личного религиозного опыта, значение которого в человеческой жизни трудно переоценить. Поэтому я готов к расширению границ того, что считается наукой, и к введению новых, более широких, парадигм. Полагаю, что и в науке, и в религии все альтернативы, лежащие за рамками основных течений, необходимо подвергать тщательному рассмотрению, а ни в коем случае не отвергать их не глядя, хотя и принимать их без должного критического анализа нельзя.

IV. Интеграция

Последняя группа авторов, которую мы рассмотрим в этой главе, признает, что между содержанием богословия и содержанием науки возможен некий род интеграции. При таком подходе взаимоотношения между богословскими доктринами и отдельными научными теориями более непосредственны, чем в любой из описанных выше форм диалога. Имеют место три основных варианта интеграции. Естественное богословие считает, что существование Бога можно вывести из доказательств существования замысла природы, которые наука сделала еще более убедительными. В богословии природы основные источники богословия лежат за пределами науки, однако научные теории могут влиять на переформулировку определенных доктрин, особенно тех, которые касаются творения и человеческой природы. Систематический синтез включает и науку, и религию во всеобъемлющую метафизику, в развитие которой и та, и другая вносят свой вклад; подобные представления характерны и для философии процесса.

1. Естественное богословие

В предыдущих главах мы проследили изменение судеб естественного богословия в течение предшествующих столетий. Фома Аквинский предлагал несколько вариантов космологического доказательство бытия Первопричины (или существа, от которого с необходимостью зависят все остальные). Он представил также телеологическое доказательство упорядоченности и постижимости природы как таковой и свидетельства замысла отдельных природных явлений. Ньютон, Бойль и другие ключевые фигуры периода становления современной науки неоднократно превозносили свидетельства существования в природе благосклонного замысла. Юм в XVIII веке критиковал эти доказательства, однако в начале XIX столетия они еще были достаточно популярны. Пейли считал, что координация многих сложных частей для выполнения одной функции (например, глаз и зрение) свидетельствует о мудром Творце. Дарвин, в свою очередь, показал, что адаптацию можно объяснить случайными вариациями и естественным отбором, хотя он продолжал утверждать (по крайней мере, до последних лет своей жизни), что сами эволюционные законы – результат мудрого замысла. После Дарвина была выдвинута новая формулировка доказательства, предполагавшая, что результатом замысла стали не определенные структуры отдельных организмов, а свойства материи и законы природы, благодаря которым эти организмы возникают в ходе эволюционного процесса. Мудрость Бога становится очевидной именно в замысле всего процесса. В 1930-х гг. Ф.Р. Теннант предложил рассматривать природу как единую систему взаимно поддерживающих друг друга структур, которые привели к появлению живых организмов и создали условия для зарождения человеческой морали, эстетики и интеллектуальной жизни170. Новая версия телеологического доказательства завоевала популярность в католических кругах, где естественное богословие традиционно занимало достаточно почетное место, будучи предварительной подготовкой к принятию истины откровения171.

Британский философ Ричард Свинбурн – активный сторонник естественного богословия. Отправной точкой для его философии науки является теория подтверждения. Он считает, что в процессе развития науки не столько новые факты служат доказательством верности теории, сколько, наоборот, каждая теория изначально имеет некоторую степень вероятности, которая возрастает или уменьшается с получением дополнительных свидетельств (теорема Байеса). Свинбурн полагает, что существование Бога имеет некую изначальную вероятность, поскольку это достаточно простое и личностное объяснение мира с точки зрения замысла. Далее он говорит, что наличие порядка в мире увеличивает вероятность того, что теистическая гипотеза верна. Свинбурн также настаивает, что наука не может объяснить существование в мире разумных созданий. Для объяснения возникновения сознания необходимо предположить наличие факторов, «лежащих за пределами ткани физических законов», а религиозный опыт дает «решающие дополнительные свидетельства». Свинбурн заключает: «Исходя из имеющихся у нас фактов, теистическая концепция представляется наиболее вероятной»172.

В самое последнее время появился еще один вариант доказательства «от замысла». Это антропный принцип в космологии. Астрофизики показали, что жизнь во вселенной была бы невозможна, если бы некоторые физические константы и другие условия на ранних стадиях истории вселенной даже на самые малые доли отличались бы от тех значений, которые имели место в действительности. Вселенная представляется «идеально настроенной» для возможности возникновения жизни. Вот, например, что пишет Стефан Хоукинг: «Если бы скорость расширения через одну секунду после Большого взрыва была бы меньше хоть на одну стотриллиардную часть, вселенная свернулась бы раньше, чем достигла своих нынешних размеров»173. Фриман Дайсон выводит отсюда следующее заключение:

Из существования таких астрономических и физических случайностей я делаю вывод, что вселенная оказалась неожиданно гостеприимным местом для того, чтобы в ней появились живые существа. Поскольку я ученый, воспитанный в традициях мысли и языка не XVIII, а XX столетия, то я не считаю, что архитектура вселенной доказывает существование Бога. Я полагаю лишь, что архитектура вселенной вполне соотносима с гипотезой о том, что разум играет во вселенной весьма существенную роль174.

Джон Барроу и Фрэнк Типлер приводят много других примеров того, сколь критическим было значение различных сил на ранних стадиях истории вселенной175. Философ Джон Лесли защищает антропный принцип как доказательство «от замысла». Однако он полагает, что в качестве альтернативного объяснения можно предположить наличие многих миров (либо в последовательных циклах пульсирующей вселенной, либо в отделенных друг от друга сферах, существующих одновременно). Эти миры могут отличаться друг от друга, а мы лишь случайно попали в тот из них, где соответствующие переменные подходят для возникновения жизни176. Кроме того, некоторые из этих условий, которые кажутся нам произвольными, могут оказаться необходимыми в более универсальной теории, над созданием которой работают физики.

Бывший епископ Бирмингемский Хью Монтефиоре считает, что имеется много примеров существования замысла вселенной, в том числе антропный принцип и направленность эволюции. Некоторые другие примеры, вроде предложенной Джеймсом Лавлоком (Lovelock) «гипотезы Геи» или «морфогенетических полей» Руперта Шелдрейка (Sheldrake), представляются значительно более спорными и не находят заметной поддержки среди ученых. Монтефиоре не настаивав на том, что эти аргументы доказывают существование Бога; он лишь предполагает, что это более вероятное объяснение, нежели все остальные177.