Июнь

Максим Исповедник, св. Вопросоответы к Фалассию: [Предисловие к схолиям, 1–6] / Пер., предисл. С.Л. Епифановича // Богословский вестник 1916. Т. 2. № 6. С. 49–64 (1-я пагин.) (Продолжение)

—49—

Понимая так, как сказано, дело958, я счёл нужным <265> дать некую другую помощь настоящему слову (λόγῳ) этого <[14]> сочинения – ряд помещённых на полях схолий, чтобы (это пособие) восполнило самое слово (λόγον)959 до (должной красоты) и представило читателям более приятным угощение из умозрений960 и вообще было обеспечением заключающегося в сочинении смысла. Ибо прочитавши после издания всё произведение и нашедши, что некоторые места нуждаются в пояснении, иные – в добавлении и раскрытии смысла, а другие – в кое-каком незначительном добавочном к тексту (κειμένῳ) издания обосновании (ἐπενϑυμήσεως)961, я написал этот ряд схолий, приспособивши к каждому месту подобающее пояснение (ἐνϑύμημα). Посему прошу всех имеющих читать или даже переписывать (это сочинение) прочесть также и приложить и ряд стоящих вне схолий, сообразно с (имеющимся) при каждой знаком, чтобы всячески удобопонятнее было слово, отнюдь не будучи извращаемо какими-либо погрешностями.

—50—

Схолии962

1. Плоть, говорит он963, способна принимать964 в видимых нравах добродетельное расположение души, будучи сопряжена с самой душой, как орган для проявления.

2. Чувство называет он пересылающим уму представления (φαντασίαν) о видимом бытии для постижения находящихся в бытии идей (духовных основоначал), как орган перехода ума к бытию мысленному (τά νοητά).

3. Любви свойственно, говорит он, у живущих по ней обнаруживать одно расположение воли965.

4. (Говорит о том), что966 ум, прошедши сущность бытия (τῶν ὄντων), становится без-мысленным, погружаясь в Бога, сущего превыше всякой сущности, и ведения, и мышления.

5. О том, что слово Божие применительно к расположению душ производит в приемлющих его различие дарований.

6. О том, что демоны учиняют незримую брань с нами в мысли как бы из-за действительных предметов.

7. Говорит, что (ὅτι) ради удовольствия мы любим страсти и по причине страдания избегаем добродетели967.

8. О том, что как разум, господствуя над страстями, делает чувства орудием добродетели, так и страсти, господствуя над разумом, образуют чувства ко греху.

9. Разумеется, чувственного бытия (τῶν αἰσϑητῶν).

—51—

10. О том, что душа по освобождении от естественной привязанности к сущему, соединившись по причастию968 с Богом, приобретает неизменную твёрдость в добре.

11. Сущим (ὄντα) он называет сущности (οὐσίας)969 <268> сущего; кажущимся же бытием – (разные) по качеству и количеству (виды) течения и оттечения (вещества)970, около которых имеют бытие обманчивые построения (πλάσις) чувств, производящие грех.

12. О том, что человек, будучи срединой между Богом и веществом971, в силу того, что обратил стремление972 не к Богу, как Причине и Цели своего бытия, а к веществу, справедливо подпал неведению Бога, оземлянивши ум наклонением к веществу.

13. Сложным ведением он назвал чувственный опыт чувственного бытия, как доставляющий по естеству удовольствие при возникновении и страдание при уничтожении.

14. Видимая тварь, говорит он, заключает и духовные идеи для ума, и природную силу для чувства. Восприятия того и другого (ὧν τὰ νοήματα) находятся, подобно древу, посреди сердца, этого образно понимаемого рая.

15. Утрачивает всякое чувство удовольствия и страдания, когда, освободившись от телесной привязанности, соединится, (лучше же прилепится) умом к Богу (воистину Возлюбленному, Вожделенному и Привлекательному)973.

Из Фотия974

Дать разрешение этих недоумений и берёт на себя труд сей божественный муж и доблестный исповедник. В изложении он

—52—

очень привязан975 к периодам и пристрастен к перестановке слов, обилен прикровенными выражениями и не старателен в точном употреблении слов, отчего в сочинении его встречается кое-что неясное и неудобовразумительное. Что же касается до сочетания и перерыва (речи), то подвергая её нескладности тяжёлого <[15]> изложения, он даже и не старается быть приятным слуху. Метафорические выражения976 привносятся им не для красоты и изящества (речи), но вводятся как-то просто и беззаботно. А что почти отталкивает даже и привыкших к нему (читателей), так это то, что ответы придумываются им далеко от буквы и известной истории, или даже лучше и от самых затронутых вопросов. Впрочем, если кому приятно вращать ум в возвышенных умозрениях и созерцаниях, тот не найдёт более разнообразных и тщательных, чем эти. Ибо он собирает и сказанное до него на некоторые из трудных вопросов, а также присоединяет (многое) и от собственного трудолюбия, предлагая то нисколько не хуже, если не лучше в отношении изысканности и обдуманности. Повсюду же просиявает его благочестие, а также чистота и искренность любви (его) ко Христу.

Так как благоволил Бог внушить тебе (мысль) повелеть мне записать имевшиеся у меня заметки по затруднявшим меня вопросам и послать тебе, то и предпослал я то, что показалось мне наиболее необходимым977.

Вопрос I

Страсти сами ли по себе зло, или по злоупотреблению зло? Разумею удовольствие и печаль, пожелание и страх и следующие за ними страсти.

Ответ

Страсти эти, как и прочие, не были первоначально созданы с естеством человеческим; иначе бы они

—53—

входили в определение естества. Говорю же, научившись от великого Григория Нисского978, что они привзошли в силу отпадения от совершенства, приставши к неразумнейшей части естества979. Через них-то вместо божественного и блаженного образа980 тотчас вместе с преступлением явно и открыто выступило в человеке подобие неразумных животных. Ибо надлежало, чтобы, с помрачением достоинства разума, естество человеческое праведно получало наказание от тех самых признаков неразумия981, какие привлекло к себе произвольно (γνω-

—54—

μκῶς). (Так) премудро устроил Бог, чтобы человек пришёл в сознание своего разумного превосходства (τῆς λογκῆς μεγαλονοίας)982.

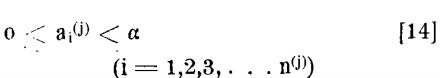

Впрочем, для усердных в добродетели (ἐν τοῖς σπουδαίοις)983. И страсти становятся хорошими, когда те, мудро отвлекши их от телесного, направляют на приобретение небесного984; например, [1] пожелание (ἐπιϑυμίαν) делают стремительным движением духовного (νοερᾶς) влечения к божественному, удовольствие – невинной радостью живого наслаждения (ϑελκτικῆς985 ἐνεργείας) ума божественными дарованиями, <[16]> страх – предохранительным попечением против будущего наказания за грехи, печаль – исправительным покаянием в настоящем зле. Короче сказать, подобно мудрым врачам, которые телом ядовитого зверька ехидны уничтожают настоящее или угрожающее986 заражение, (усердные в добродетели) пользуются этими страстями для уничтожения настоящего или ожидаемого зла и приобретения и сохра-

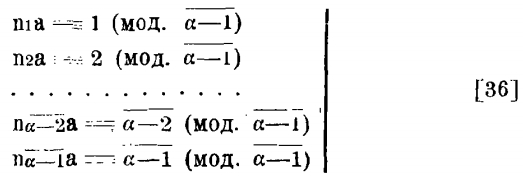

—55—

нения добродетели и ведения987. Итак, эти страсти, как я сказал, становятся по употреблению хорошими для тех, кто всякую мысль «пленяет в послушание Христово»988.

Если же название какой-либо из этих страстей (τι τούτων) употребляется в Писании также и о Боге или о святых, то [2] о Боге ради нас и потому, что Промысл, применяясь к нам, являет (свои) спасительные и благодетельные для нас пути (προόϑους)989 под видом наших страстей; [3] о святых же потому, что они иначе и не могут выразить телесным языком (φωνῆς) свои духовные (νοεράε) отношения и расположения к Богу, как через известные естеству страсти990.

Схолии

1. Когда и как страсти эти становятся хорошими?

2. О том, что Писание образно представляет различные способы промышления о нас под видом известных нам страстей.

3. О том, что этими именами обозначает Писание такое или иное (ποιὰν) отношение святых к Богу.

Вопрос II

Если есть виды (бытия), наполняющие мир, Творец создал в шесть дней, то – что же после этого «Отец делает»? Ибо сказал Господь: «Отец <272> Мой доселе делает и Аз делаю»991 Разве, впрочем, это говорит Он о сохранении однажды происшедших видов?

—56—

Ответ

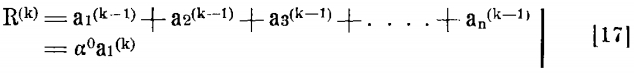

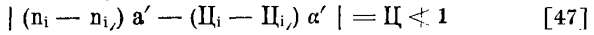

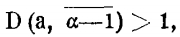

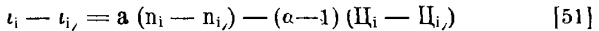

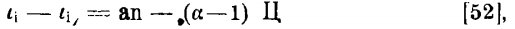

Бог, однажды992 осуществивши (συμπληρώσας), как знает Сам, первые основоначала (λόγους)993 [всего] происшедшего (τῶν γεγενότων) и общие сущности (τὰς καϑ’ ὅλου οὐσίας)994 сущего, доселе ещё делает, не только сохраняя, (συντήρησιν) их самих в бытии, но и [1] созидая, выводя (πρόοδον) и осуществляя в действительности (κατ’ ἐνέργειαν) заключённые в них в состоянии возможности (δυνάμει)995 отдельные существа (μέρη)996, и сверх того, силою промысла [2]

—57—

уподобляя отдельные существа (τῶν μερικῶν) общим видам (τὰ καϑ’ ὅλου)997, до тех пор пока, через движение отдельных существ (τῶν μερικῶν) к благобытию998, <[17]> не объединит их произвольное стремление с (присущим им) по естеству общим (γενικωτέρφ) основоначалом (λόγῳ) разумной сущности (и) не сделает их согласными друг с другом и с общим видом (τῷ ὅλῳ)999, так чтобы отдельные существа не

—58—

имели произвольного (γνωμικὴν)1000 различия по отношению к общему виду (τὰ καϑ’ ὅλου)1001, но чтобы

—59—

единое и тожественное начало (λόγος) созерцалось у всех, не будучи разлепляемо характером тех, о ком оно [3] равно сказуется1002, и пока таким образом не покажет Он действенной обожающую всех (ὅλων) благодать. Ради этой благодати ставши человеком, Бог и Слово говорит: Отец Мой доселе, делает, и Аз делаю1003, Отец (ὁ μὲν) – благоволя, Сын – действуя, Дух Святой – существенно исполняя1004 во всех (ἐπὶ πᾶσιν) благоволение Отца и деятельность Сына, чтобы чрез всех и во всех явился Единый в Троице Бог, соответственно (восприимчивости) созерцаемый каждым из удостоившихся по благодати и всеми вместе, подобно тому как во всём теле и в каждом члене его без уменьшения пребывает по природе душа1005.

—60—

Схолии

1. В материи (ὕλῃ), т. е. общей сущности сущего1006 в состоянии возможности существуют происходящие по частям из материи отдельные существа (μερικά), происхождение которых, говорит он, очевидно, производит Бог.

2. Уподоблением отдельных существ общему виду называет он соединение всех людей в одном устремлении произволения к основоначалу (λόγον) естества, каковое соединение производит промыслительно Бог, так чтобы у всех стала одна воля (γνώμη), как и одна природа, после того как все будут Духом соединены с Богом и друг с другом.

3. «Равно» (ἴσως) вместо: «одинаково» (ὀμοίως).

Вопрос III

Кто это в Евангелии1007 несущий в город сосуд с водой, с которым встречаются посылаемые Христом ученики и за которым они имеют приказание следовать? И почему1008 у евангелистов умолчано его

—61—

имя? И что такое горница великая и устланная, в которой совершается страшная тайна божественной вечери?

Ответ <273>

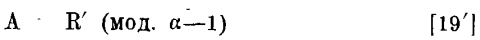

Писание умолчало об имени человека, к которому Спаситель послал двух учеников для приготовления пасхи; но (оно умолчало) также и о городе, в который они были посланы. Отсюда, по первому созерцанию1009, предполагаю, что город здесь обозначает чувственный мир, человек же – всё естество человеческое, к которому посылаются, как ученики Бога и Слова и предуготовители Его <[18]> таинственной вечери с родом человеческим, закон первого завета и закон нового1010, – один, очищая деятельным любомудрием1011 естество от всякой скверны, другой – возводя умозрительно (γνωστικῶς) ум через таинственное созерцание (ϑεωρητικῆς μυστα-

—62—

γωγίας)1012 от телесных (вещей) к сродным созерцаниям мысленного бытия (τῶν νοητῶν)1013. И доказательством тому является то обстоятельство, что посланными учениками были Пётр и Иоанн. Ибо Пётр есть символ делания (πράξεως), а Иоанн – созерцания (ϑεωρίας).

Посему кстати первым выходит (к ним) навстречу носящий кувшин с водой, означая собой всех, кто по деятельному любомудрию на плечах добродетелей носит заключённую, как в сосуде, в умерщвлении телесных членов «яже на земли»1014, благодать Духа, очищающую их через веру от скверны. Затем, после него, вторым (встречается) домовладыка, показывающий устланную горницу, также обозначая собой всех тех, кто в созерцании устлал богоприлично духовными умозрениями и догматами вершины своей чистой и возвышенной мысли, как горницу, для принятия великого Слова. Дом же есть навык в благочестии. К нему (πρὸς ἥν) совершает путь деятельный ум, проходя добродетель; владыкой же его, как стяжавший его уже в своё достояние по естеству, является ум, просвещаемый божественным светом таинственного ведения, и потому удостаиваемый вместе с деятельным умом преестественного пришествия и вечери Спасителя Слова.

—63—

Итак, (в Евангелиях) указывается и один человек1015, и два, если только об одном написано, как о носящем кувшин, а другой назван домовладыкой1016. Указывается один, вероятно, как я сказал, по причине единства природы (человеческой), два же – потому, что эта природа разделяется на деятельных в благочестии и созерцательных, коих опять смешавши в Духе, Писание (снова) называет и делает одним человеком1017.

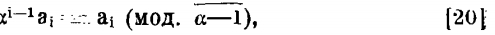

Если же кто пожелает рассмотреть сказанное и в отношении к отдельному человеку, то не отпадёт от истины. Ибо город есть душа каждого человека в отдельности. К ней постоянно посылаются, как ученики Слова и Бога, озарения (λόγοι) добродетели и ведения. Носящий же кувшин воды есть твёрдый нрав и помысл, содержащий в неприкосновенности на плечах воздержания дарованную в крещении благодать веры. Дом есть добродетельное состояние и навык, выстроенный, как из камней,<[19]> из многих и разнообразных твёрдых и <276> мужественных нравов и помыслов. Горница есть широкая и пространная мысль и способность (ἐπιτηδειότης) к ведению, украшенная божественными созерцаниями таинственных и неизреченных догматов. Домовладыка же есть ум, по блеску своего дома – добродетели, – и высоте, красоте, и величию (своего) ведения готовый к широкому приёму (ἐμαλατυνόμενος). Приходя к нему со Своими учениками, т. е. [1] пер-

—64—

выми и духовными умозрениями о природе и времени1018, Слово преподаёт (ему) Самого Себя. Ибо поистине является пасхой схождение Слова к уму человеческому, при каковом схождении Слово Божие, таинственно пришедши, подаёт всем достойным полноту причастия собственных благ1019.

Схолия

1. В них (οἷς) Он сокровенно проявляется. Ибо мы из сущего познаём Творца сущего. Сущим же в собственном смысле являются основоначала (оἱ λόγοι, идеи) всего происшедшего. Временем же и природой называет он то, чем обнимается всё, что под временем и природой, и под чем находится всё созданное – мысленное1020 и чувственное. Слово и Бог, приходя к достойным вместе с указанными умозрениями (μεϑ’ ὧν), – ибо Он познаётся из того, что около Него, – преподаёт (им) всего Себя, принимая соответствующий каждому образ. (Иметь) же духовные умозрения о времени и природе, это значит постигать основоначала их, ставши вне вещества и вида, т. е. плоти и мира, ради Того, Кто ради нас стал всем этим.

Вопрос IV

Как Господь заповедал ученикам не брать двух одежд (χιτῶνας)1021, а Сам имел пять, по св. еванге-

(Продолжение следует)

Аносов И.А. Акафист иже во Святых отцу нашему святителю Питириму, епископу Тамбовскому и Козловскому1022 // Богословский вестник 1916. Т. 2. № 6. С. 211–218 (2-я пагин.)

—211—

Кондак I

Избранный чудотворце и святителю Христов, всем притекающим к тебе скорый помощниче, воспеваем ти с любовью похвальная; ты же, яко имеяй дерзновение ко Господу, просвети омраченная сердца наша, да зовем ти: Радуйся святителю Питириме, тамбовския страны просвещение.

Икос I

Ангел церкви тамбовския воистину явился еси, святителю Питириме, тя бо избра Вседержитель камень во главу её быти; мы же, дивящеся таковому о тебе Божию промышлению, зовем ти:

Радуйся, Христа от юности возлюбивый.

Радуйся, все упование на Пречистую возложивый.

Радуйся, града Вязьмы украшение.

Радуйся, града Тамбова защито и ограждение.

Радуйся, храмов Божиих устроителю.

Радуйся, жития иноческого насадителю.

Радуйся, смирения и кротости учителю.

Радуйся, Богоматери народной любовию к тебе умиление.

Радуйся, святителю Питириме, тамбовския страны просвещение.

Кондак II

Видящи Всеблагая Богомати во уделе своем страну нашу всякими напастьми обуреваему, избра тя от рождения кормчим нам быти, да вси зовем к Богу: аллилуиа.

—212—

Икос II

Разум Предвечный предуведе тя ко спасению и во святем крещении дарова тебе наставника и учителя, преподобнаго Прокопия, ему же неуклонно следовал еси до конца.

Мы же, зряще образ жития твоего, со умилением глаголем:

Радуйся, цвете церкви российския.

Радуйся, крине, иже в дому Богоматери возрасте.

Радуйся мед от пустыни Предтечи.

Радуйся, источниче, от воды живой начало приемый.

Радуйся, от юности мудростию твоею иноки питавый.

Радуйся, образом юнаго жития твоего старцем поучение.

Радуйся, святителю Питириме, тамбовския страны просвещение.

Кондак III

Сила Вышняго осени тя, святителю Питириме, и не по мнозех летех постави тя во обители Предтечи право правити слово Господней истины, выну взывающа: аллилуиа.

Икос III

Имея тщание о спасении душ иноков святыя обители, в ней же избран был еси во игумена, святителю велий, яви собой пример совершенства христианскаго, сего ради вопием ти:

Радуйся, добродетелей вместилище.

Радуйся, нравов святое очистилище.

Радуйся, кладезю мудрости.

Радуйся, огнь словесный, нечестие сожигаяй.

Радуйся светильниче истины пресветлый.

Радуйся, свете, правый путь освещаяй.

Радуйся, блюстителю богопочтения.

Радуйся, благочестию наставление.

Радуйся, святителю Питириме, тамбовские страны просвещение.

Кондак IV

Бури недоумения не убоялся еси, святителю Питириме, егда икону, несмысленно начертанную, поклонения отъя, но злохулению подвергшися, вопия Богу: аллилуиа.

—213—

Икос IV

Слышащи подвиги твоя, святителю Питириме и видящи доброту жития твоего, усмотри блаженнейший Иоаким тя пастыря достойна пасти церковь Господа и Бога, юже стяжа Христос кровию своею честной, того ради вопием ти сицевая:

Радуйся, пастырю добрый стадо своё выну охраняяй.

Радуйся, почестей земных убегаяй.

Радуйся, на милость Всещедраго уповаяй.

Радуйся, всем, к тобе прибегающим, скорое заступление.

Радуйся, злых премудрыми словесы удобрение.

Радуйся, веры Христовой среди язычников насаждение.

Радуйся, святителю Питириме, тамбовския страны просвещение.

Кондак V

Боготечная звезда явился еси, святителю Питириме, соревнуя подвигом апостольским святителю рязанскому Мисаилу, и путь нам указуеши ко престолу Вседержителя, да ангелы слышим вопиющия: аллилуиа.

Икос V

Видя отец лжи в стране нашея правде укрепление, подвигну сердца жителей града Козлова противу епископа Леонтия и возгореся вражда; ты же кротостию и мудростию своею гордыню утиши и мы тебе выну взываем:

Радуйся, гордыни победителю.

Радуйся, фарисейства обличителю.

Радуйся, усердный Божий служителю.

Радуйся, кротостию язвы совести исцеляяй.

Радуйся, мечем осуждения омертвение духовное отсекаяй.

Радуйся, верных прибежище.

Радуйся, иноков наставниче.

Радуйся, мира и любви научение.

Радуйся, святителю Питириме, тамбовския страны просвещение.

Кондак VI

Проповедуют леса и пустыни тамбовския, яко воистину святитель явился еси и паству твой доныне научаеши пети Богу: аллилуиа.

—214—

Икос VI

Возсиял еси, яко светильник, на высоту вознесенный, святителю Питириме, всем Верным же и неверным, тии бо, к тебе прибегающе, ко Христу обращаются, сего ради хвалим тя сице:

Радуйся, узы лжи растерзаяй.

Радуйся, истину возношаяй.

Радуйся, при жизни многия ко Христу приведый, и по смерти к Тому таковые обращающий.

Радуйся, многотрудным житием своим пример нам являющий.

Радуйся, суеверия искоренение.

Радуйся, благочестныя жизни устроение.

Радуйся, святителю Питириме, тамбовския страны просвещение.

Кондак VII

Хотя веру православную во овцех своих утвердити, поревновал еси пастырю благий, и приношением службы Богу, и научением словесным, и поставлением святых икон; поставил бо на градских вратех иконы Пречистые Девы и знамение святаго Креста, да вси сия зряще вопиют Богу: аллилуиа.

Икос VII

Нового тя Ноа, строителя ковчега во спасение пастве своей, видяще и труды твоя, еже о разгнании злосмрадного мрака греховнаго и утишении бури страстей, поминающе, славим тя сице:

Радуйся, сияние скорбный мрак разгоняющее.

Радуйся, светило паству свою непрестанно просвещающее.

Радуйся, небесных рачителю.

Радуйся, земных в бедах утешителю.

Радуйся, кормчий, корабли своя ко спасению приведый.

Радуйся, православия ревнителю.

Радуйся, на земли небожителю.

Радуйся, грешников отчее вразумление.

Радуйся, святителю Питириме, тамбовския страны просвещение.

—215—

Кондак VIII

Странное чудо видим на тебе, святителю, егда болящу ти на одре смертнем лежащу, зрящи Пресвятая великую скорбь народную о тебе, умилися во иконе своей и слезы источаше, ты же здрав бываше, да вси умиленно вопием: аллилуиа.

Икос VIII

Весь еси всем воистину помощник, святителю Питириме, и никого же тща отпустил еси прибегающих к тебе, на похвалу всех подвизая воспевати тя сице:

Радуйся, исцелений источниче преизобильный.

Радуйся, пламень молитвы неугасающий.

Радуйся, росо благоплодная, души страждущих орошающая.

Радуйся, кадило пред Господем благовонное.

Радуйся, руками своими кладези ископавый, чрез них же нам подаеши исцеление.

Радуйся, тьмы и нечестия посрамление.

Радуйся, святителю Питириме, тамбовския страны просвещение.

Кондак IX

Всякими чудесы яви Господь благоволение своё к тебе, святителю Питириме, да видяще веруем и да, тобой в селения праведных приведеши, купно воспоем Богу: аллилуиа.

Икос IX

Ветии многовещаннии не возмогут изрещи довольно, коликую благодать получил еси, святителю Питириме, мы же в простоте душ и сердец наших с любовию зовем ти тако:

Радуйся, Духом святым осиянный.

Радуйся, фиал милосердия Божия.

Радуйся, добродетелей зерцало.

Радуйся, больным исцеление подаваяй.

Радуйся, скорбных и печальных утешаяй.

Радуйся, учителю божественных велений.

Радуйся, луче отгоняющий тьму сомнений.

Радуйся, немудрых твоими словесы умудрение.

Радуйся, святителю Питириме, тамбовские страны просвещение.

—216—

Кондак X

Спасти хотя души к ним прибегающих, святителие Митрофан и Тихон, сами велиции угодницы Божии сущи, ко гробу твоему недужные посылаху; такожде и преподобный Серафим Саровский чудотворец, да вси Богу едиными усты и единем сердцем воспеваем: аллилуиа.

Икос X

Стена еси всем, к тебе с верой прибегающим, сугубое заступление граду Тамбову являвши, к пастве своей любовь показуя, да вси вопиют ти:

Радуйся, от мятежа и брани соблюдаяй.

Радуйся, от напрасныя смерти избавляяй.

Радуйся, святость жития твоего чудесы показавый.

Радуйся, образ верным житием своим давый.

Радуйся, разслабленных укрепление.

Радуйся, слепых прозрение.

Радуйся, святителю Питириме, тамбовския страны просвещение.

Кондак XI

Пение Пресвятой Троице от младости приносящи, до конца дней твоих Единому в Троице славимому Богу подвигом добрым трудился еси, им же и нас наставляеши пети: аллилуиа.

Икос XI

Светоподателем послан быв земле нашей, яко источник просветления духовнаго в житии твоем, приснопамятне святителю, и во успении не лишаеши просветления взывающия к тебе:

Радуйся, заре евангельскаго света.

Радуйся, свете омраченныя души освещающая.

Радуйся, денница веры, в земле нашей возсиявшая.

Радуйся, лампадо Царицы небесныя.

Радуйся, светлостей Божиих проповедание.

Радуйся, святому евангелисту Луке во иконописании последовый.

Радуйся, ликов Заступницы усердной изображение.

Радуйся, святых древ Креста Господня насаждение.

Радуйся, святителю Питириме, тамбовския страны просвещение.

—217—

Кондак ΧII

Благодать Всесвятаго Духа, яже на тя излияся, ведуще, молимся ти, всехвальне святителю, молися ко Господу спастися душам верных, взывающих Богу: аллилуиа.

Икос XII

Поюще твоя чудеса, богомудре святителю, хвалим, поем и величаем Вседержителя, сподобляющаго нас возглашати тебе:

Радуйся, врачевство неистощимое.

Радуйся, душ наших от погибели избавление.

Радуйся, телес наших здравие.

Радуйся, от бед и напастей свобождение.

Радуйся, отче любвеобильный.

Радуйся, вожде спасения.

Радуйся, святителю Питириме, тамбовския страны просвещение.

Кондак XIII

О, пречудный и преславный, святителю Питириме, воззри на люди твоя, всякого бо ответа о гресех наших недоумеем, и умоли Создателя, да не внидет в суд с нами, но сподобит ны пети: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Молитва Святителю Питириму

О, предивный чудотворче и великий угодниче Божий, святителю Питириме, не презри молений наших, но с высоты горния славы взирая на ны молящиятися, потщися на умоление Пречистой, да оградит святую Русь от всяких бед и напастей, да хранит православную веру нерушиму, да укрепит Императора нашего и да спасет люди своя взывающия: радуйся, Царице, Мати Бога Вышняго, Его же со Присносущим Отцем и Животворящим Духом пресвятое Имя да славится во веки. Аминь.

—218—

Два слова к акафисту

Исторические сведения о св. Питириме, дошедшие до нас, крайне скудны, и только очень немногое может быть установлено документально, большинство же фактов опирается исключительно на благочестивое предание. Конечно, это не обесценивает их, но вынуждает пользоваться ими возможно более осторожно.

Однако одним из несомненнейших исторических фактов является культурно-просветительная роль и деятельность Святителя Питирима в исторической жизни Тамбовского края. Он был не только проповедником и насадителем христианства среди язычников, но и вносил свет христианства во все стороны жизни своей паствы. Поэтому основная мысль всего акафиста, проводимая во всех икосах его per gradationem: Святитель Питирим – истинное просвещение Тамбовского края, и именно просвещение, а не просветитель, под которым обыкновенно разумеют лицо, исключительно лишь проповедующее язычникам и крестящее их.

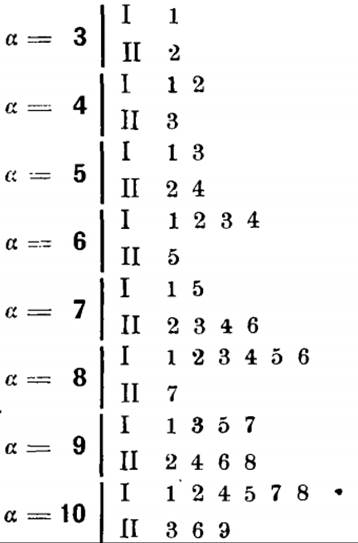

Так как святые Божии прославляются Церковью Христовой во всей её целокупности, т. е. как воинствующей её частью на земле, так и торжествующей в небесах, то и число восхвалений во всех нечётных икосах, начиная с первого, равно 9, по числу чинов ангельских, а во всех чётных – 7, по числу вселенских соборов, установивших православие Восточной Церкви, представителем которой является прославляемый святитель.

Первый икос, как оставляющий наиболее сильное впечатление и дважды повторяющийся, должен, по моему мнению, содержать указания на основные черты характера деятельности святого и на важнейшие факты его земной жизни.

Самое расположение восхвалений должно быть таково, чтобы между предыдущим и последующим была известная логическая связь, а конечный припев являлся бы необходимым следствием всего предшествующего.

Первая половина акафиста (до 8 кондака включительно) изображает земную жизнь святителя, а вторая – исключительно посмертные проявления духовной мощи его.

Далёкий от мысли, что вполне выполнил поставленную себе задачу, я однако осмеливаюсь полагать, что моя попытка (вероятно, далеко не первая) вложить до известной степени новое идейное содержание в старые формы, сокровенный глубокий смысл которых давно уже утрачен не только для массы пасомых, но и для доброй половины пастырей, – представляет известный интерес не только с богословской точки зрения, но и церковно-богослужебной.

Разумеется, вполне возможно, что я и ошибаюсь.

Ив. Аносов

Хилков Д. A., кн. Письма князя Дмитрия Александровича Хилкова1023 к H. В. Ковалёву1024 / Сообщил M. А. Новосёлов // Богословский вестник. Т. 2. № 6. С. 219–236 (2-я пагин.). (Продолжение.)

I

6 Сентября 1909 г.

Дорогой Николай Васильевич, получил Ваше письмо несколько дней тому назад, да не отвечал, так как

—220—

сильно нездоровилось. Да и теперь еще не совсем поправился и не знаю, удовлетворит ли Вас мое письмо.

Мне кажется, что главная причина Вашего духовного «недомогания» в том, что Вы непременно требуете рационального объяснения и рациональной санкции явлениям жизни. Вы, как будто, раньше, чем «так ступить», прикидываете: хорошо ли это, или дурно. Разумно или неразумно.

Такое настроение очень «похвально» в теории, но для жизни непригодно.

Я думаю, что при таком настроении, строго и логически проведенном, никуда не придешь, кроме как к отрицанию жизни и самоубийству.

Как же быть? Неужели же жить «иррационально»? Нет, нужен принцип поведения. Но откуда его взять? Я думаю, что этот принцип должен вытекать из 1) природы человека, 2) велений разума. Или другими словами – из индивидуального мировоззрения человека.

Тут три фактора: 1) я, 2) мое место в мире, 3) мой взгляд на мир.

Объективно нет добра и зла, но субъективно есть и то и другое. И определяется это добро и зло не столько разумом, сколько природой данного лица.

Каждый человек носит в себе представление, чувство и инстинкт высшего, доступного ему, света и добра.

Это и есть его Бог, и другого, пока он на земле, он знать не может. Подобающее отношение к этому своему свету и есть религия человека – и другой нет на земле.

Теперь, разум часто склонен «отнять» религию у человека – представить этот «свой» свет суеверием и предрассудком. И горе человеку, если он останется без своих «суеверий и предрассудков».

Тогда ведь у него не будет и своего принципа поведения.

Кром того, «развиваться» человек может только в свойственной его личной природе обстановке.

И вот, почему – если Вам улыбается быть экономом, то это значит, что это положение Вам сродни. Но это не значит, что Вам нужно застрять в экономах, или что положение эконома нужно для всякого.

Нет такого «положения» на земле, которое было бы без-

—221—

упречно разумно, ибо и сама жизнь на суд у разума должна спасовать, и только защитима с точки зрения самой жизни, т.-е. не в роли подсудимой, а в роли господина и судьи. Я вспоминаю, что в Ваши лета все хотел быть гусаром – и был им. Но из этого не вытекало и не вытекло, что мне надо было оставаться гусаром всю жизнь.

Законы Духа вкраплены в законы физики, законы личной природы, и развиваться могут только в согласии с этими законами природы. Вне тела человек на земли не может духовно развиваться.

Если вам скучно – пишите мне. Пока до свиданья. Ванна мне теперь не нужна.

Крепко жму руку.

Д. X.

II.

22 Сентября 1909 г.

Дорогой Николай Васильевич, письмо Ваше получил и постараюсь ответить на Ваши вопросы, хотя в письме коротко ответить довольно-таки трудно, ибо вопросы Ваши обнимают всю жизнь, и ответить на них значит определить смысл жизни.

«Куда уходит дух человека при старости?»

Я думаю, что не дух слабеет, а разум или рассудок. Два полюса – детство и старость – характеризуются слабостью разума. «Если не будете как дети» и т. д. Еще говорят про стариков: «он впал в детство».

Апостол Иоанн в старости лепетал: «Любите друг друга», и больше ничего. Почему и для чего – он не говорил. Разумных оснований не представлял, а прямо высказывал, без доказательств, то, что чувствовал нужным.

Это манера «детская». Она не знаменует упадка духа, a знаменует упадок разума или схождение с того пути, который свойствен разуму: путь «доказательный». Объективное добро и объективное зло если и существуют, то людям не дано их знать (Бога никто не видел никогда). Определения добра и зла меняются, но путь достижения остается одним и тем же, и вот про путь можно сказать, что он один с сотворения мира, но на этом пути открываются все новые и новые представления о конкретном добре и

—222—

зле, и потому говорят, что они субъективны, ибо каждый человек стоит на своей точке и иначе видит добро и зло.

Всякий человек бессознательно тянется к тому, что ему свойственно. Обстановка очень важна, но это не значит, что человек не должен – и при неблагоприятной обстановке – «вести свою линию». Смотрите на неблагоприятную обстановку, как на экзамен, который надо выдержать. Старайтесь проникнуть сквозь толщу человеческой глупости и идиотизма –·до человека. Вооружитесь духовным (или психологическим) микроскопом, и рассмотрите в «букашке» – Божью тварь. И я думаю, что раньше, чем помогать людям, надо «самому утвердиться». Помните сказку Толстого «Крестник?» Психологически она безукоризненно верно изображает жизнь всякого человека.

Всякий человек, начавший жить человеческой жизнью, должен пережить ступени – задачи, пережитые Крестником. Но, конечно, ее всякий, в одну жизнь1025, переживает, все три ступени.

Иначе можно было бы еще сказать, но в письме трудно, ибо надо все «сжимать» до сухости «мудрых изречений», которые иногда выходят скучными и малоубедительными.

В начале октября думаю поехать в Петербург. Если будете дома, то зайдите около Покрова, – я думаю, еще застанете.

Всего хорошего.

Крепко жму руку.

Д. X.

III.

27 Ноября 1910 г.

Дорогой Николай Васильевич, получил оба Ваши письма и теперь, зная Ваш адрес, сажусь отвечать.

Из Вашего письма вижу, что пока все очень хорошо, и я этому очень рад.

Рад Вашей решимости быть хорошим солдатом. Это – уже половина успеха. Рад, что старые солдаты встретили Вас радушно. Это облегчит и скрасит первое – самое

—223—

трудное – время. А там привыкнете, а главное – увидите, что, действительно, военная «семья», военные товарищи – самые лучшие. Я не говорю и не хочу сказать, что казармы – рай, а солдаты – ангелы. Нет, я сравниваю казарму с земными учреждениями, и говорю – она лучше. А главное – полезнее для молодого человека.

И если что может еще спасти развращенную молодежь, то именно казарма. Мне больше всего претит в современном воспитании – разгильдяйство. И умен человек, и много знает, а поди же: ни себе, ни другим. Почему? Я думаю, что потому, что распустился. He владеет собой. А не владеет собой потому, что нет чувства долга, чувства обязанности, чувства ответственности. Наконец, чувства чего-то Высшего, которому надо служить. И вот, в военной среде воспитывают такие чувства, и, кто не окончательно погиб, тот может ожить.

В гимназиях учат про Спартанца и Лисицу1026. Но это ни к чему, т. к. никакой лисицы у гимназиста нет, и его не учат тому, какие ныне она приняла формы. Ну a в военной среде учат. Помните: «На Шипке все спокойно». Там «Лисицей» был мороз, снег, голод. А люди терпели.

Да, вот, и у Вас есть Лисица. Это – думы о семье. Да, ведь, не Вы один. У многих есть эта Лисица, гложущая сердце.

Ну, да. И если хотите стать «мужем» – терпите во имя высшего, т. е. высшего сравнительно с личными заботами и личным горем. Вспоминайте Кондратенку, Макарова и др. И у них ведь были семьи.

Я убежден, что с семьей Вашей все будет благополучно. Вы напишите жене, чтобы, в случае чего, написала мне. Что могу, сделаю. Я убежден, что ничего не понадобится, и пишу это больше для того, чтобы Вы не беспокоились.

Книжку по садоводству – цветоводству пришлю.

—224—

У нас здесь тает, и почти нет снега. В поле видна земля. Мое здоровье плохо. Все неможется. Это уже такая у меня привычка – осенью болеть. Но в этом году горе усилило болезнь.

На днях прочел хорошую книжку, свежую, бодрую и бодрящую. Перевод с английского. «Белое безмолвие» – Джека Лондона (80 к.) He знаю, читали ли Вы его же «Историю одной собаки». И после Андреева и др. это похоже на то, как из богадельни (для убогих и сирых и нытиков) и больницы попал – ну, хоть бы, в Джунгли. В лес свежий, ароматный или... на Шипку! На Шипке тоже умирали, только не от болезни, а от здоровья. He от слабости – а от силы. He пели унылые песни, а пели песнь победную! Ну, будет. Всего хорошего.

Жму руку.

Д. Х.

IV.

1 Января 1911 г.

Дорогой Николай Васильевич, получил Ваше письмо. Поздравляю с Η. Г. и желаю всего лучшего. Это 3-е письмо, которое пишу Вам. Думаю, что второе не дошло, т. к. не написал «3-й Стр. Полк», а просто «Стрелк. Полк». Ну, может, еще дойдет.

Я очень рад, что Вы начинаете «обживаться» в новой обстановке и среде, и, главное, рад, что Вы начинаете на деле ощущать ее пользу и ценность для себя. Научитесь повиноваться, и тогда будете способны командовать. Будите в товарищах лучшие чувства: долга и службы не страха ради, a по совести. Смотрите на свой взвод, роту, батальон и полк – как на «рыцарский орден» или содружество. И тут уместен и аскетизм, и «чистая жизнь». Помните, что вы все на страже России и своих семей. Взгляд на военных, как на «разгульное» сборище, самое противное и вредное как для дисциплины, так и для военного дела вообще. Будьте строги к себе, и тогда подчиненные (которые будут у Вас в свое время) не только простят, но рады будут Вашей строгости по отношению к ним.

И я думаю, что в этом вся суть не только военного, но и всякого дела.

—225—

Вы пишете, что мало времени «учиться». Да, Боже мой! Вы, ведь, все время учитесь, и учитесь самым важным и нужным делам. Учитесь держать себя в руках, не распускаться. Быть строгим и твердым по отношению к своим обязанностям. И стрелять научитесь: только до щепетильности исполняйте указания своих учителѳй. Все приемы выработаны практикой, и надо только строго их придерживаться.

Помните, мы говорили о потешных ротах? He помню, указывал ли я Вам на одно важное обстоятельство: их принято в известной среде ругать. А между тем «детям» он нравятся. Я думаю, что дети инстинктивно чувствуют их пользу, т. е. их воспитательное значение. И вот, смотрите, как хорошо: Судьба Вас послала на военную службу и тем дала Вам возможность и в этом хорошем (по-моему) деле принять «знающее участие». Дала Вам возможность раньше того, что Вы будете «руководить», самому пройти эту школу в положении «руководимого». Да, ведь, это драгоценное обстоятельство. Ибо, ведь, я не верю, чтобы из плохого солдата вышел хороший генерал.

Теперь несколько слов о текстах. Мф.12:31–32 и, главное, Мр.3:30. Хула на первое и второе Лицо Св. Троицы великий грех, но Милосердие Божие тоже велико, и пока человек жив духовно, он может исправиться. Но если он затопчет в себе Духа Святого и умрет – его не будет, то кто может его – не существующего – простить? Например: в известной среде не принято носить нательного креста. Человек ради мнения других не носит, хотя лично он на сей предмет не имеет указания Духа Святого. Он, значит, снимает крест по людским «уговорам» и доводам «разума», «логики» и т. п., он грешит против Св. Духа, Ин.16:33 и 14:27 и Послание: «Что вера побеждает мир». Я думаю, что все это относится к вере. He в смысл «доверия», а известного религиозного мировоззрения, которое указывает человеку, что в Системе Мироздания наш мир занимает не первое место, а есть часть целого. И еще указывает, что частности нашего мира, не вяжущейся с общей схемой, – отпадают, не важны, не существуют, побеждены с этой общей и вечной точки зрения. Ин.12:25 – говорится о самоотречении, дохо-

—226—

дяшем не только до отдачи тела, но и души ради «ближних».

Суть дисгармонии, вносимой разумом, в том, что до появления разума Глава Жизни – есть Жизнь. – Жизнь, Господь, Бог – Глава и Господин. На Него упование. В Нем прибежище. С появлением разума – разум стремится занять место Господа. Люди ждут спасения от разума. Разум становится Главой Жизни. Появляются идолы и кумиры – толпы. Господь «в пренебрежении». Но на этом пути встает перед человеком «Смерть». Смерть, не как простая перемена «условий жизни», а как единая реальность и всеобщий конец всего.

Вот тут намечается задача: как, не отрекаясь от разума, сохранить свое детское отношение к жизни и Единому Подателю жизни. «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное».

Другими словами: побеждайте разум и заставьте его служить Господу и Его путям.

Вы это обдумайте. Пока прощайте. Всего хорошего.

Жму руку.

Д. X.

V.

14 Февраля 1911 г.

Дорогой Николай Васильевич, получил Ваше письмо от 11 Января. Я очень рад, что служба у Вас протекает успешно, и рад, что Вы на нее смотрите так же, как и я. Это очень хорошо, что Ваш начальник строгий. Конечно, это хорошо только в том случае, если он вообще строг. Строг к другим и к себе. Тогда это – большая и очень благодетельная воспитательная сила.

Вот, подумайте: каждый год цвет страны идет в армию. Вы на себе видите, какое воспитательное значение может иметь служба. Так, вот, представьте себе это дело «службы» во всем объеме, и подумайте, какое великое значение оно может иметь для всего народа. Помните рассказ Киплинга «Смелые мореплаватели» (История одного мальчика, сына миллиардера, упавшего с парохода и вытащенного рыбаками)? И вот, мне кажется, что на подобие того, как жизнь на шхуне сделала из мальчика «чело-

—227—

века», так точно, и в большей степени, военная служба способна сделать из мальчиков и юношей «мужей» силы и совета. И главное, не смущайтесь, что подобного рода мысли не «в фаворе». He в фаворе ни у «левых», ни у «правых», ни у всяких.

У того народа, который жив и предназначен жить – такие мысли, хотя, может, и несознанные, должны быть в «фаворе».

Мне сейчас вспомнился Николай Ростов из «Войны и мира». Помните, как он ехал из Москвы в полк, как в родную семью, «где все ясно и просто»? И еще помните, как он хозяйничал, и как любили его мужики? И вот, мне думается, что именно «полк» воспитал в нем те качества, за которые его потом любили те, которые от него зависла. И еще заметьте, что он и на «свое хозяйство» смотрел, как на «службу». Он чувствовал, что кроме прав у него «обязанности». В этом, по-моему, все дело.

И я искренно убежден, что то сословие или общество, которое утратит это чувство «обязанностей» непременно должно сойти на нет – погибнуть.

И если это так, то, значит, военная служба, будящая в людях это чувство, благодетельная и полезна людям.

Насчет «разума» я думаю так: для меня несомненно, что кроме единой «Сущности» нет ничего. Но формы проявления различны.

Формы возникают и исчезают во времени (которого тоже нет) и в пространстве (которого тоже нет).

Но для нас и время и пространство как бы существуют.

И вот, во времени и в пространстве может быть борьба форм – различных проявлений, или, лучше, сновидений этой единой Сущности. Эту борьбу мы называем жизнью во времени и пространств, и из этой «мнимости» мы должны суметь накопить «богатство» для жизни истинной (вне времени и пространства).

И вот, наша человеческая жизнь – как она представляется мне – имеет целью решение следующей задачи: как, при наличности разума и не отрекаясь от него, сохранить веру в жизнь. Как, будучи «мужами», стать или остаться в своем отношении к жизни «детьми».

Теперь: есть ли разум мое?

Мне думается, что раньше ответа на частный вопрос надо уяснить себе, что такое собственно «я» и все окружающее.

И если мы примем, что Сущность – имеющая жизнь истинную, вне времени и пространства, едина для всего сущего, то мое «я» стушевывается. – Ап. Павел говорил о Духе, душе и теле. Вот этот Дух и есть та единая Сущность, которая имеет жизнь истинную. Душа и тело живы только потому, что они формы или сосуды Духа.

Разум, это – способность, свойство, временное проявление. Мыльный пузырь, живой лишь настолько, насколько имеет Духа.

Ну, вот, я и говорю, что на нашем уровне этот «пузырь» имеет тенденцию присваивать себе жизнь вневременную и этим отманивает от жизни. Чувствуя или разумея, что сам (разум) не имеет жизни вневременной, разум отвергает такую жизнь вообще и кончает прямым утверждением, что единой реальностью является смерть.

С точки зрения Духа, и разум и чувства эфемерны, иллюзорны; они – мираж, фантасмагория. Но нам приходится иметь с ними дело – и в условиях их кажущейся реальности искать и находить жизнь истинную. Напишите мне, пожалуйста, получили ли Вы книгу по садоводству. Я просил книжный магазин выслать ее Вам.

Всего хорошего.

Д. X.

VI.

3 Мая 1911 г.

Дорогой Николай Васильевич, Ваше письмо от 11 Апреля получил еще на прошлой неделе. Вопреки своему обыкновению не ответил сейчас же, а там пошли «неотложные» дела.

В прошлое воскресение приходили Ваша жена и сестра, незнакомая девица и молодой человек. Слушали граммофон. Поговорить было некогда, т. к. была масса народа – пришли слушать граммофон.

Теперь есть очень хорошие пластинки духовного пения.

—229—

Мне было очень радостно читать Ваше письмо об экзаменах, присяг и начинании действительной службы.

Вполне понимаю Ваше чувство удовлетворения, когда Ваша рота так отличилась.

С Вашим отношением к «мнению друзей» я вполне согласен, и мне кажется, что угождение им, а не своему внутреннему чувству, было бы актом трусости.

Я очень рад, что Вы на собственном примере увидели и почувствовали, что отказы от службы и присяги не всегда знаменуют «высшее», а могут знаменовать и очень часто знаменуют низшее состояние.

Этот вопрос я часто дебатировал с Львом Ник. и должен сказать, что он не поколебал моего мнения. Я даже утверждаю, что вопреки ходячему мнению, основанному на неудачных и неясных его выражениях, он в общем скорее склонялся к моему мнению, чем к тому, которое ему приписывалось наиболее ретивыми и поверхностными из его последователей.

В настоящее время конфисковали 3 т. из изд. графини. Когда я это узнал, то невольно воскликнул: «ну, и везет же толстовцам». Дело в том, что конфисковали наислабейшие из сочинений Толстого. Такие, опровергнуть которые легче легкого, но для этого надо иметь веру. В этих наиболее слабых своих сочинениях Т. борется против самодержавия и Церкви, но борется так, что верующему в самодержавие и православие чрезвычайно легко и удобно, именно на основании этих сочинений, показать преимущества самодержавия и православия.

Эти конфискованные сочинения могли бы служить для апологета самодержавия и православия отличным трамплином.

И вот, они конфискуются! To есть, другими словами: из гимнастического зала убираются «трамплины»!

Повторяю: с большим удовольствием читал Ваше письмо. От души желаю Вам сохранить и развить Ваше теперешнее серьезное отношение к службе и себе.

Вы как-то писали, что Ваш начальник «строгий». Это большое для Вас счастье и помощь. «Строгость», это – ведь, значит, опора и поддержка слабому в минуты его слабости. Это значит: помощь «во-время», а не тогда, когда человек так распустился, что и поправить уже нельзя.

—230—

Деньги послал я и нахожу, что Вы сделали из них очень хорошее употребление.

Здоровье мое плохо. Хандра, тоска и досада. Весна очень сухая и для посевов неблагоприятная.

Пчелы вышли из зимовки хорошо. Меньше пропажи, чем в прошлом году. Кругом ¾ пасек пропало. Так во всем уезде.

Гусеница съела весь лист. У меня была обобрана осенью. Яблок почти что нет.

Цыплят много. Начали лупиться в конце марта. 3 крольчихи пропало. Думаю, от недосмотра.

В Харькове на выставке купил бычка и телку Ольденбургской породы (белые с черным) и одного поросенка. Приходится строить для них помещение.

Когда заходила Ваша жена, просил ее прийти в будни, когда меньше народа.

Ну, вот и все. Крепко жму Вашу руку.

Д.Х.

VII.

14 июля 1911 г.

Дорогой Николай Васильевич, давненько уже не писал Вам. Оба Ваши письма получил. Последнее от 20-го июня. Я совершенно согласен с тем, что Вы пишете о службе. Вместе с Вами радуюсь тому, что смотр сошел так блестяще. Что же касается до неправильного отношения начальства к солдатам, то, ведь, тут главную роль играет неспособность властвовать. У того начальника, у которого нет чувства владычества, строгость будет непременно изуродована. И это потому, что у такого человека всегда за порогом сознания лежит мысль о том, что его могут не послушаться. У прирожденного владыки такой мысли быть не может.

Что же касается до сквернословия, то это просто дурная привычка, подобная привычке есть ножом. И подобно тому, как в известных слоях общества никого не коробит вид человека, который сует нож в рот, так точно и сквернословие никого не коробит. Тут в обоих случаях проявляется неблаговоспитанность, и больше ничего.

Вот почему это сквернословие так трудно искоренимо.

—231—

Корень его в плохом – плебейском – воспитании с малолетства.

Недавно был в Москве. И меня поразило «висящее в воздухе» сквернословие. У нас ничего подобного нет. Мы, в Малороссии, культурнее и аристократичнее. И не потому, что мы лучше относимся к другим, а потому, что лучше относимся к себе. He пачкаем себе рта скверными словами. В Москве человек не может рассказать чего-нибудь приятелю, чтобы не пересыпать своей речи матерщиной. Он может быть прекрасный, гуманнейший и добрейший человек, – но плохо воспитан. В нем не воспитано уважение к своему рту. Это и есть отличительная черта «плебейского» воспитания.

Очень был рад узнать, что Вы будете в учебной команде. И не столько из-за теперешней Вашей службы, сколько из-за будущей, т. е. службы учителя. Вы сможете, с знанием дела, обучить детей гимнастике, строю и сформировать «потешную роту», и, что́ также важно, примером влиять на другие училища и показать, как надо делать это дело.

Урожай у нас хороший. Жито уже косят. Овсы хороши. Ячмень, просо – плоховаты, но не плохи. Гречиха очень хороша. Бураки поправились и будут хороши. Мед выкачивал 1 раз, выкачал до 50 пудов. Теперь есть еще гречиха, и все дело за погодой. Несколько дней взятка, и можно будет еще раз выкачивать. Кроликов набралось уже 45 штук, и я, наконец, решил, какие разводить породы. Остановился на бельгийских и венских голубых.

Я писал Вам, что купил на выставке в Харькове бычка и телку Ольденбургской породы. Теперь еще купил двух телок той же породы.

Недели 2 тому назад заходила Ваша супруга. Она мне говорила, что пошлет вам книгу «Астральный план».

Книгу эту читал лет 20 тому назад и совершенно не помню. Осталось такое впечатление, что кое-что извлечь можно. Но мало.

Еду сегодня в Полтаву. Там теперь ярмарка, и надо купить верховую лошадь для младшего сына.

Пишите мне о своей службе и вообще о себе. Напишите, как в учебной команде. Трудно ли?

Всего хорошего. Крепко жму руку.

Д.Х.

—232—

VIII.

31 Августа 1911 г.

Дорогой Николай Васильевич, Ваше письмо от 27 числа получил. Поздравляю с окончанием экзаменов. Я очень рад, что все сошло хорошо. Я писал Вам в Красное Село. Получили ли Вы это письмо?

Недавно вернулся из Петербурга, куда ездил на Царско-сельскую выставку. Выставка не особенная, но само Царское очень мне понравилось. И вот, подите же. Служил там, жил там и никакой этой красоты не видел. Наводит на размышление о том, как мало мы видим из того, что́ видим, и как мало мы слышим из того, что́ слышим. Значит, без соотношения известного между внутренним и внешним – нет жизни. Значит, жизнь, это – известное соотношение.

Значит, «мастер своего дела», это – тот, в ком есть соотношение нужное. И это прирожденное. Значит, все – искусство. Кучер, могущий ехать «без кнута», и начальник, могущий управлять без «крика» и скандалов – мастера своего дела, т. е. обладают известными прирожденными качествами, которых лишены неудачные кучера и начальники.

Меня заинтересовало представление Ваших товарищей, что «за границей» нет гимнастики и «очень легко». И ведь, это нелепое представление господствует во всех сферах жизни. Это представление больных и расслабленных.

Интеллигенты, те мыслят так: наука даст нам легкую жизнь! Мне кажется, что такое представление развращает и расслабляет людей. Жизнь не может и не должна становиться легкой. Если увеличиваются силы, то соответственно расширяются и задачи. И если задачи не расширяются, и жизнь при увеличении сил становится легкой, то это верный признак смерти, вымирания.

Весь сентябрь мне придется путешествовать: 4-го еду на пчеловодную выставку в Харьков, 8-го в Полтаву, на ярмарку и выставку птицеводства. Около 14 го в Ростов, на конскую выставку. А после этого опять в Полтаву до 25-го сентября.

—233—

Недели две тому назад приходила Ваша жена. Говорила, что Ваш товарищ, который на Амур, к Новому году придет домой. Сын Ваш здоров и растет.

Всего хорошего.

Крепко жму руку.

Д. X.

IX.

30 Января 1912 г.

Дорогой Николай Васильевич, письмо Ваше от 16-го числа получил сегодня. Мне его переслали сюда, в Петербург – откуда и пишу Вам.

Я рад, что у Вас теперь больше занятий. Все же не так скучно. По вопросу о том, можно ли заставить себя слушать без грубости, я думаю так: 1) Есть прирожденные начальники – для таковых грубость не нужна. Для ворон же в павлиньих перьях – грубость подчас необходима. Но в военном – опасном – деле, она ни к чему, т. к. смерть страшнее какой бы то ни было грубости. Нельзя грубостью одной вести на смерть, потому что смерть страшнее грубости.

2) Всякий нравственный авторитет, кроме прирожденных качеств, нуждается в известного рода «поведении»: поведении по отношению к службе, подчиненным и начальникам.

А) По отношению к службе: «честность», во всем объеме этого слова. Б) По отношению к подчиненным: требовательность такая же, как к себе. Нельзя взыскивать за то, что сам себе «позволяешь». А т. к. «честность» требует, чтобы сам себе ничего не позволял, то, значит, надо взыскивать за всякое упущение, как бы оно ни было незначительно, и никогда не прощать. Да и нельзя прощать! Это, ведь, глупо, ибо взыскивается не за себя, а за службу. В) по отношению к начальству – полная «открытость». Никогда не делать ничего «тайного». Никогда не представляться «лучше», чем есть. Никогда не стараться показаться боле знающим, чем есть.

Только тогда, когда можешь открыто смотреть в глаза начальнику, только тогда можешь иметь нравственное влияние на подчиненных.

—234—

Из этого вывод тот, что лучше не получать писем, чем получать их по внешнему адресу. По крайней мере, я бы не делал этого, и мне неприятно это делать.

Я приехал сюда по случаю болезни сына. Между 1–2–8 я бываю на квартире своей матери, – Захарьевская № 16.

На днях я рассказывал одному полковнику Генерального Штаба, который скоро получает полк, Вашу историю.

Всего хорошего. Крепко жму руку.

В конце недели еду домой.

Д. X.

X.

7 Марта 1912 г.

Дорогой Николай Васильевич, письмо Ваше от 1-го Марта получил. Очень был рад получить от Вас весточку, хотя и печально узнать, что настроение у Вас плохое.

Чаще пишите. Мне кажется, что это поможет. Сужу по себе. Одно время, очень давно, жил в таком месте (на Араксе), куда, в то время, почта приходила 1 раз в месяц. Помню, как ждал писем и ими только и жил. Получив, долго носил в карман и не читал. Носил день и два. Ночью, просыпаясь, вспоминал, что у меня есть письмо, и «блаженно засыпал».

Мне было тогда 20 лет. И вот, зная свое настроение, я был очень озабочен о том, как и чем поддержать казаков, – которым, конечно, было трудней еще, чем мне «сохранить равновесие». В это же время там стоял 139 пех. Дербентский полк. Командир полка ничего не делал, чтобы поддержать «равновесие» солдат. И вот, каждый праздник, несмотря на чрезвычайную строгость командира полка, солдаты десятками пьяные валялись по городу (Кагызман).

Для меня это был «предметный» урок по психологии масс и по управлению ими. Примеры Суворова, Скобелева совсем забыты. Даже забыты указания Драгомирова. И это очень жаль.

Я это все к тому, чтобы сказать, что Ваше настроение мне знакомо. И видел и сам переживал.

И это совсем не знаменует пустоты, а лишь знаменует

—235—

процесс роста. Это кризисы духовного роста. И мне кажется, что при этом самое разумное, это – «спокойствие» и старание удержать свою позицию, т. е. не спускаться – хотя бы и без поднятия.

И я еще думаю, что вера в Бога не есть умственный процесс, а сердечное настроение. Настроение чувства. И вызывать ее искусственно, личными стараниями, нельзя.

Про одного короля древности рассказывают, что, когда ему был проповедан Христос, он, слушая рассказ о страданиях Иисуса Христа, о Его распятии, воскликнул: «Ах, отчего меня там не было с моими воинами!» Очевидно, этот король ничего не понял «богословски», «умственно», но также очевидно, что «недалек он был от Царства Небесного».

И еще рассказывают про другого: когда ему монах рассказал про рай и ад, он спросил: «а где будут мои боевые товарищи»? И когда монах объяснил, что они, как некрещеные, будут в аду, он сказал: «В таком случае и я не буду креститься, ибо не хочу разлучаться с товарищами». И про этого можно сказать, что и он «недалек был от Царства Небесного».

Недавно мне нечаянно попалась очень интересная книга: Лодыженского – «Сверхсознание». Дна 2 рубля. Если бы Вам разрешили ее купить, то очень бы советовал прочесть.

Автор удивительно верно и хорошо определяет Христианство и показывает разницу его с Буддизмом1027.

Удивительно хорошо разобрано учение разных христианских подвижников, и отлично определена разница между отношением к Христову учению т. н. интеллигенции и простых людей.

Еще интересна книга В. Соловьева: «Три разговора». Это – серьезное возражение Л. Н. Толстому на его воззрение на Христианство.

—236—

Для меня обе книги сводятся к ответу на вопрос: Есть ли христианство учение разума или учение сердца?

Толстой, как Вы знаете, отвечал: «это учение разума» и даже перевел слово «Логос» словом «Разумение».

Я с этим не согласен. Я думаю, что Христианство – учение сердца.

Лодыженский в своей книге показывает, что все древние подвижники именно так и смотрели.

Только не покупайте книги Лодыженского без спроса. A то зачем же тратить деньги понапрасну?

Снега у нас еще много. Постепенно тает, и вода уходит в землю, что очень полезно, т. к. осенью она была совершенно суха.

Ну, до свиданья. He унывайте. Самое главное, не унывайте. Древние подвижники христианские смотрели на уныние, как на величайший грех. Особенно вредный для человека. Читали ли Вы книгу Киплинга «Ким»?

Я Киплинга чуть ли не наизусть знаю. Теперь увлечен Джеком Лондоном.

Жму руку.

Д. X.

Сообщил М. Новоселов.

(Окончание следует).

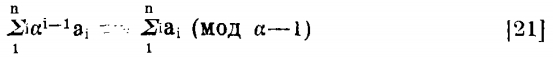

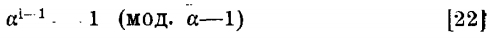

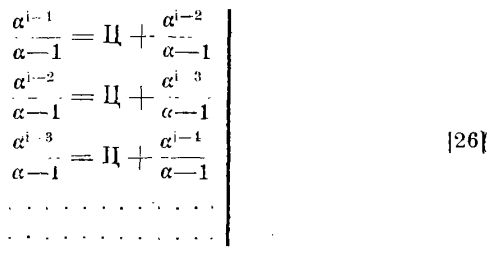

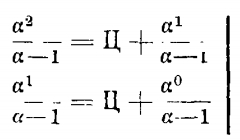

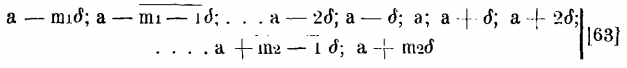

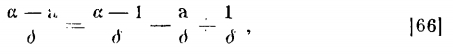

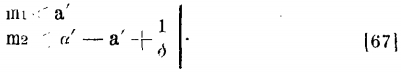

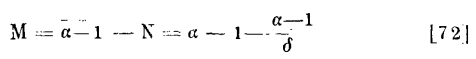

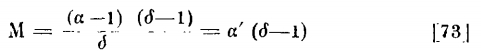

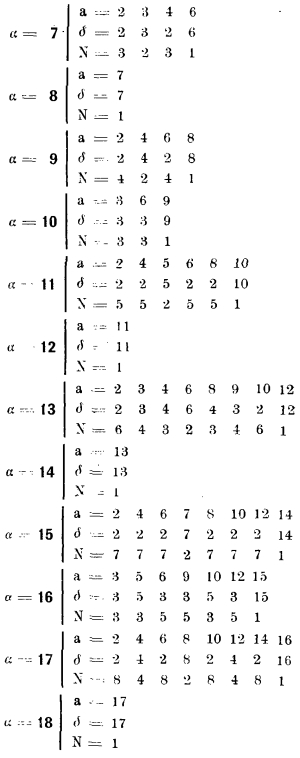

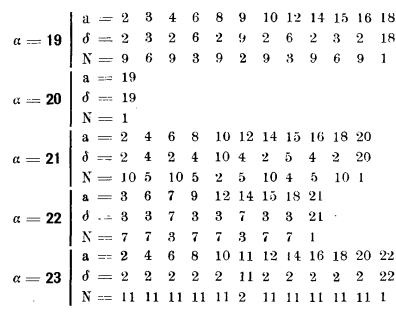

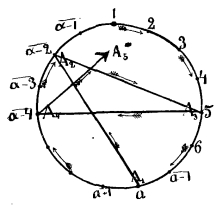

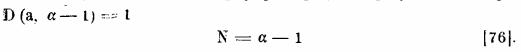

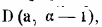

Глаголев С. С. Опыты математического решения философских вопросов // Богословский вестник 1916. Т. 2. № 6. С. 237–252 (2-я пагин.). (Начало.)

—237—

Введение

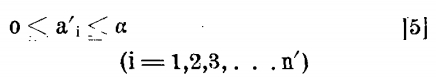

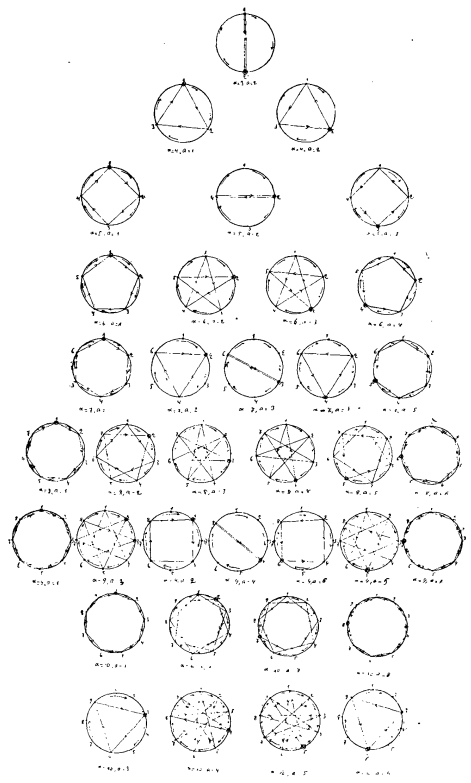

Математика является двойственной наукой. С одной стороны она лежит в основе всего положительного знания; отсюда следует, что она должна быть доступна и близка всем. С другой стороны она оказывается дисциплиной знакомой очень немногим, и ее символы – √, ∫∫dxdy, ∞, % и другие – смущают умы не менее, чем масонские знаки. Математика и наиболее разработанная и наименее известная из наук. Ее выводы в глазах толпы непогрешимы, но не только основания этих выводов, а и их смысл большинству часто представляется непонятным. И предполагаемая непогрешимость и открывающаяся таинственность математики уже с глубокой древности заставляли людей возлагать на нее надежды, что в ее истинах и положениях содержится решение важнейших для человечества проблем, т. е. проблем философских, включая в них и вопросы религии. Настоящий очерк представляет собой попытку произвести обозрение и оценку таких опытов математического решения философских вопросов, причем заранее должно оговориться, что обозрение будет очень неполным, а оценка – очень неуверенной. В оправдание того и другого недостатка автор не находит ничего лучшего, как сослаться по примеру древних софистов на сложность предмета и краткость человеческой жизни.

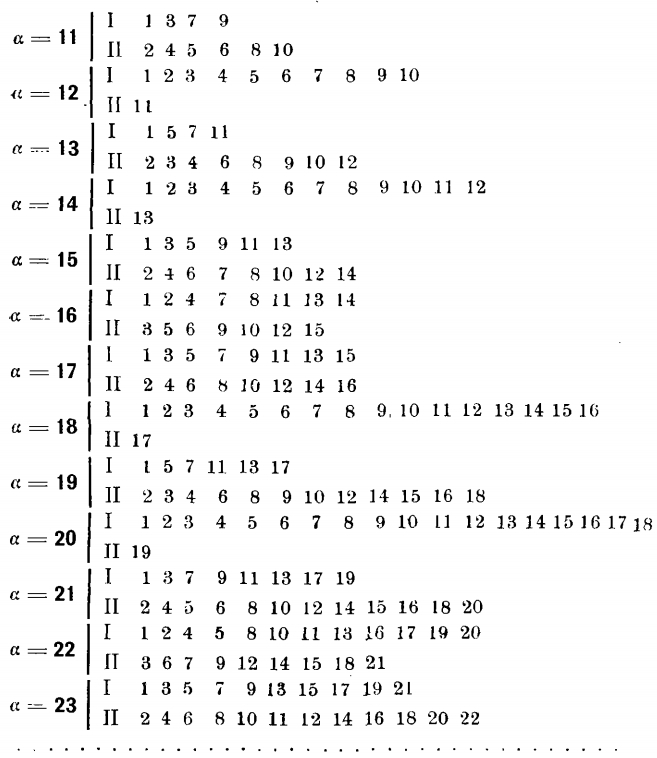

Различным образом привлекалась наука о числе и протяжении к решению метафизических и теологических проблем. Утилизацию ее можно свести к четырем типам:

—238—

1) Из математики создали мистическую математику: числам, чертежам и формулам самим по себе придавали какое-то сакраментальное значение. 2) Совершенно противоположным приемом утилизации математики является привлечение ее к решению вопросов философии и богословия в таком виде и по таким методам, как она привлечена к решению проблем механики, астрономии и физики. 3) Третий тип философского пользования математикой исходит из того, что математические науки априорны, что они, следовательно, отражают в себе природу нашего мышления, и поэтому доставляют нам драгоценнейший материал для решения проблем гносеологии. 4) Четвертый тип совершенно противоположный третьему исходит из того начала, что математические основы апостериорны, созданные ограниченным опытом и употребляемые для построения теорий о безграничной вселенной они и приводят к противоречиям, антиномиям, абсурдам и просто к заблуждениям. Но правильно понятые они дают основания для новых взглядов и на наше познание и на окружающую нас действительность.

Постараюсь определить эти четыре типа подробнее и яснее.

1.

Слово «мистика» в различных случаях и различными мыслителями употребляется не в тожественном смысле. И мистическая математика неодинакова у различных ее адептов. Однако можно указать некоторые общие черты в ее понимании. Мистическая математика усвояет фетишистическое значение числам, формулам и фигурам, причем фетишистическая сила может быть и не во всех числах и фигурах, – у разных мистиков – в разных, может быть различной по величине и по качеству – большой и малой, благоприятной и неблагоприятной. Фетишизм вообще есть признание присутствия божественной силы в каком-нибудь объекте, обыкновенно – в неодушевленном предмете, чаще всего в камне, далее – фетишизм распространяется и на одушевленные существа. В мистической математике фетишизм распространяется на абстракции, устанавливается факт неразрывной связи между некоторыми идеями и представлениями с одной стороны и божественной силой с другой.

—239—

Как поверхность куба неотделима от его двугранных или телесных углов, так благоприятная сила неотделима от семи и неблагоприятная – от тринадцати. Если общий характер силы фетиша и подлежит определению, как божественной, демонической, благоприятствующей или противодействующей, то за всем тем в понятии этой силы обыкновенно мыслится некоторая неопределенность и даже неопределимость. В этом отношении математические фетиши, кажется, счастливее всех прочих. За ними признается безусловная разумность, сила организующая, гармоническая, эстетическая и даже этическая.

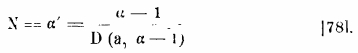

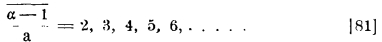

Свойства чисел и математических комбинаций естественно вызывали удивление, а из удивления рождалось суеверие. Какому ребенку в детстве не предлагали задачи расставить девять первых чисел в девяти клетках квадрата так, чтобы сумма их, по какой линии ни считать, неизменно равнялась бы 15 и в каком ребенке магический квадрат, построенный согласно этому требованию не вызывал интереса и удивления?

| 6 6 | 61 | 68 |

| 67 | 65 | 63 |

| 22 | 69 | 44 |

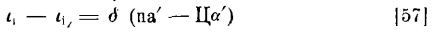

Но магическое значение этого квадрата парализовалось тем, что мало-мальски смышленый ребенок мог его составить сам. Однако возможно, что и смышленый ребенок задумался бы, если бы ему перефразировали задачу о девятиклеточном квадрате и предложили разместить в нем разные числа так, чтобы сумма их по всем направлениям равнялась году начала мировой войны.

| 6637 | 6642 | 6635 |

| 6636 | 6638 | 6640 |

| 6641 | 6634 | 6639 |

—240—

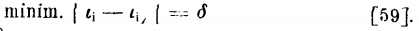

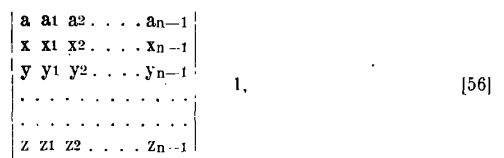

Степень магичности квадрата еще более может быть повысилась в его глазах, если бы ему предложили такой, в шестидесяти четырех клетках которого различные числа расставлены так, что сумма их по всем линиям неизменно равна цифре текущего года.

| 208 | 270 | 269 | 211 | 212 | 266 | 265 | 215 |

| 263 | 217 | 218 | 260 | 259 | 221 | 222 | 256 |

| 255 | 225 | 226 | 252 | 251 | 229 | 230 | 248 |

| 232 | 246 | 245 | 235 | 236 | 242 | 241 | 239 |

| 240 | 238 | 237 | 243 | 244 | 234 | 233 | 247 |

| 231 | 249 | 250 | 228 | 227 | 253 | 254 | 224 |

| 223 | 257 | 258 | 220 | 219 | 261 | 262 | 216 |

| 264 | 214 | 213 | 267 | 268 | 210 | 209 | 271 |

Тайна образования этих и подобных квадратов легко может быть выяснена, но и после выяснения уму может представляться загадочным факт существования таких свойств у чисел, которыми обуславливается возможность у них подобных комбинаций. А комбинаций и свойств, способных внушать удивление у них можно находить без конца. Человеку говорят: пишите нечетные числа в последовательном порядке, начиная с единицы, сколько вы их не напишите, сумма их всегда будет равна квадрату их числа. Если их написано 5 (1, 3, 5, 7, 9), сумма их = квадрату 5 = 25; если их написано 9 (1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17), квадрату 9 = 81 и т. д. Подобное открывается относительно геометрических фигур. Предлагают из какой угодно точки касательной параллельной диаметру окружности провести две прямые к концам диаметра, площадь образованного таким образом треугольника будет равна квадрату радиуса

—241—

окружности, между тем как число различных треугольников удовлетворяющих подобным условиям бесконечно.

Легко доказать, что так должно быть, из данных условий неизбежно вытекают открывающиеся следствия, но в мировом порядке условия всегда являются для нас обусловленными. Что, какая сила обусловливает отмеченные арифметические и геометрические факты? Умы реалистического склада не ставят этих вопросов, но умы, пытающиеся проникнуть в основы и бездны бытия, останавливаются перед ними. Паскаль шестнадцати лет от роду напечатал Essai pour les coniques. 1640. В этом сочинении он дал замечательную теорему, что у шестиугольника, вписанного в конические сечения точки пересечения его продолженных противоположных сторон лежат на одной прямой. Паскаль положил эту теорему в основу теории конических сечений. Его шестиугольник называется Hexagrammum mysticum – шестиугольником мистическим. Для Паскаля прежде всех открылся факт и его несомненность, но он не преисполнился верой в свой и вообще в человеческий гений, а поразился мудростью факта и взглянул на него мистически.

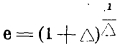

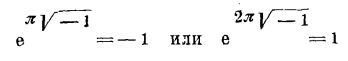

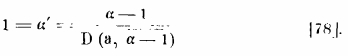

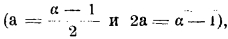

Разумеется, в одних одно вызывает удивление, в других – другое. Но в области математики имеются факты такой связи, гармонии и целесообразности, которые при первом ознакомлении, кажется, должны поразить всякого. Таковым является взаимоотношение чисел е = 2,71828182846… и π = 3,14159265359… Число

называют основанием неперовых логарифмов. Это неверно, потому что Непер принял Δ, равным одной десятимиллионной, а его нужно приравнять бесконечной малой величине. Число π есть отношение окружности к диаметру. Одно из этих чисел алгебраическое, другое – геометрическое, оба они трансцендентны, т. е. не могут быть выражены ни рациональными, ни иррациональными величинами. Существование общих свойств – хотя бы и необычных, – между числами неудивительно, но оказывается, что между этими двумя числами, явившимся в различных областях математики и по различным побуждениям, существует исключительное

—242—

родство. Число е возведенное в степень π, умноженное на корень из минус единицы, будет равно минус единице, т. е.

Так, при некоторой своеобразной комбинации, где фигурирует величина мнимая, из чисел невыразимых никакими числами и радикалами и в сущности неизмеряемыми единицей, получается препростенькая единица – начало и основание исчисления. Комбинации е и π дают возможность установить бесчисленное количество теорем и предложений. В ряду этих предложений должно поставить такое, что эти трансцендентные числа имеют особое родство с простыми числами 19, 43, 67, 163, у которых открывается много своеобразных свойств, но должно отметить, что в математической мистике народов эти числа совсем не фигурируют.

Древние поражались не только свойствами фигур и чисел, но еще и таким обстоятельством, что задачи вызываемые жизнью и на вид очень простые, иногда оказывались совершенно неразрешимыми. Наиболее известной из этих задач является задача о квадратуре круга. Квадрат описанный вокруг круга больше его, квадрат вписанный в круг меньше его, между этими двумя квадратами существует бесчисленное множество иных меньше первого и больше второго, и один из них должен быть равен кругу, но как найти его? Задача и проста и жизненна; практически, приблизительно решать ее ничего не стоит, но как решить ее математически, как выразить в числе и линии величину квадрата равновеликого кругу? И еще другая задача такая же простая на вид и также часто встречающаяся в практике представилась уму древних: разделить угол на 3 равные части. Легко разделить угол на 2, 4, 8, 128, 512 и многие иные части, отчего нельзя найти приема для деления его на три части, для построения и вычисления линий, требующихся для этого деления. Умы поражались простотой и неразрешимостью задачи. Очевидно, требовалась необыкновенная мудрость для решения, но вместе с тем простота задачи подсказывала мысль, что эта мудрость должна быть простой. О простоте божественной муд-

—243—

рости говорила задача и о своей тесной связи с этой мудростью. Древность поэтому и само происхождение этих задач возводила к богам. Древние математики еще много занимались вопросом об удвоении куба. В сущности эта задача тождественна с задачей о делении угла на три равные части. Если найти прием, при помощи которого можно было бы извлекать кубические корни из линии, как извлекаются квадратные, то и всякий угол можно было бы делить на трое и можно бы было построить кубы вдвое больше данных. Но циркуль и линейка беспомощны для извлечения кубических корней и решения кубических уравнений. Не решив задачи, древность сложила печальное сказанье. Когда в Греции была моровая язва, дельфийский оракул сказал, что умилостивить богов можно, удвоив золотой алтарь Аполлона, который имел и должен был сохранить форму куба. Из неразрешимости задачи вытекало, что умилостивление богов невозможно.

Система счисления у различных народов с глубокой древности была десятичной. Причиной этого должно считать свойства числа десять. Со свойствами π, е люди ознакомились поздно, со свойствами десяти они должны были ознакомиться на первых ступенях культуры. Число десять поразило их и они усмотрели в десяти число устрояющее и организующее мир. Спевсипп (Σπεύσιππος), племянник Платона (род. около 395 г., покончил самоубийством в 334 г.), написал βιβλίδιον γλαφυρόν, отрывок из этой книжки, помещенный в Theologumena arithmeticae, перевел Таннери. Спевсипп так трактует о десяти:

«Число десять – совершенно; поэтому вполне справедливо и естественно, что эллины, безо всякого предварительного соглашения, сошлись со всеми народами всех стран в десятичном способе счисления; оно обладает также несколькими свойствами, приличествующими такому совершенству.

Во-первых, оно должно быть четным, чтобы заключить собой столько же четов, как и нечетов, без численного превосходства одного из этих родов чисел; действительно, так как нечет предшествует чету, то всегда окажется лишний нечет, если число нечетное.

—244—

Кроме этого равенства подобает также, чтобы существовало и другое – между числами первыми или простыми и вторыми или сложными, и это равенство существует для 10, между тем как ни одно из низших чисел не дает его; из высших чисел его можно найти в 12 и некоторых других, но 10 – их прототип, первое из чисел, имеющих это свойство наименьшее из всех, которые им обладают; таким образом, одно из свойственных ему совершенств – заключать собой равное число сложных и простых чисел.

Оно дает еще третье равенство – между числом произведений и множителей этих произведений, при чем множители идут до 5, а их произведения от 6 до 10. Семь не может быть получено от умножения каких бы то ни было чисел, а потому должно быть исключено, но зато нужно прибавить 4, как производное от 2-х, так что равенство восстанавливается.

Сверх того 10 заключает в себе все отношения равенства, превосходства, подчиненности, возможные между последовательными числами, и другие, а равно линейные, плоские и телесные числа, так как 1 есть точка, 2 – линия, 3 – треугольник, 4 – пирамида, и каждое из этих чисел первое в своем роде и начало ему подобных. А эти числа образуют первую из прогрессий, а именно разностную, и общая сумма ее членов – число 10.

В плоских и телесных фигурах первые элементы также точка, линия, треугольник и пирамида, заключающиеся в числе 10 и в нем же находящие свое завершение.

Так, например, у пирамиды 4 угла или 4 стороны и 6 ребер, что составляет 10. Интервалы и пределы точки и линии дают также 4, стороны и углы этого треугольника 6, т. е. опять-таки 10.

То же мы найдем, если станем исчислять фигуры. Действительно, первый треугольник – равносторонний – имеет как бы только одну сторону или один угол по причине равенства углов и сторон, и потому что равное всегда неразличимо и единообразно.

Второй треугольник – полуквадрат, ибо, имея неравными только 2 стороны или 2 угла, он соответствует диаде.

Третий – гемитригон – половина равностороннего треуголь-

—245—

ника, так как в нем нет равных элементов, а число их 3.

Поступая таким образом с телесными фигурами, найдем число 4, следовательно придем опять таки к декаде.

Действительно, первая пирамида представляет собой как бы единицу, имея, так сказать, одно ребро или одну грань по причине их равенства. Вторая пирамида является в том же смысле диадой, так как ее углы при основании образованы тремя плоскостями, а угол при вершине четырьмя, так что это различие уподобляет ее диаде. Третья пирамида, построенная на полуквадрате являет триаду. К различию элементов, которое мы видели в полуквадрате, как плоской фигуре, она прибавляет еще одно, соответствующее углу при вершине; и так есть соответствие между триадой и этой пирамидой, вершина которой лежит на перпендикуляре, восстановленном из середины гипотенузы основания. Наконец, тем же способом можно найти тетраду в четвертой пирамиде, имеющей в основании гемитригон.

Итак, эти фигуры завершаются в числе 10. То же и относительно возникновения, ибо для величины первое основание – точка, второе – линия, третье – поверхность и четвертое – тело“1028.

Таннери высказывает предположение, что Спевсиппом было высказано еще многое в том же духе. Возможно тем более, что в приведенном отрывке Спевсипп не исчерпал и действительных свойств десяти известных древним.

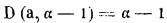

Числа управляют миром. Отсюда следует, что в мире царствует законосообразность и порядок. Изучение чисел дало основания древним установить еще положения, что в числовом управлении вселенной содержатся эстетические и этические начала и что идеалом этого управления является совершенство.

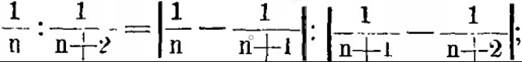

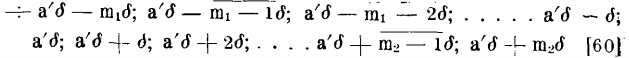

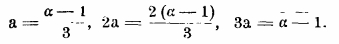

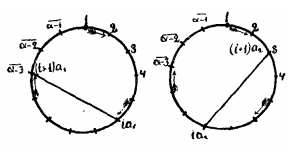

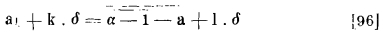

Древние знали гармонические пропорции. Общий вид их: а: b = (а – с): (с–b), т; е. первая величина относится ко второй так, как первая без третьей относится к третьей

—246—

без второй. В геометрии это представляется в виде гармонического деления:

AB: AC = (AB – AD): (AD – AC). Если взять натуральный ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 5… и на них разделить единицу, то получится новый ряд

у которого из каждых трех последовательных членов образуется гармоническая пропорция:

обратимся от чисел к музыке. Вот, что представляют элементарные величины акустики.

Не говоря о двух звуках, вполне тождественных по высоте (интервал 1: 1, или унисон), – постепенно меньшую и меньшую степень сродства и созвучия находим при интервалах:

1: 2 (октава),

2: 3 (квинта),

3: 4 (кварта),

4: 5 (большая терция),

5: 6 (малая терция),

Дальнейшие интервалы 6:7, 7:8, 8:9... дают в большей или меньшей степени диссонанс.

Октава мало отличается от унисона. Интервал, превышающий октаву, имеет почти такое же значение, как если бы нижний звук был поднят на октаву (например, дуодецима 1:3 сходна с квинтой 2:3).

В гармоническом ряду чисел

1:2:3:4:5:6 мы находим все созвучные интервалы, расположенные по степеням их музыкального совершенства1029.

Связь простейших чисел с музыкальной гармонией и побудила древних ряд числовых отношений назвать гармоническими. Сам факт этой связи представился им доказательством того, что красота звуков создается числами.

—247—

И в самых числах, в их комбинациях, в образуемых ими рядах они усматривали красоту. Но этого мало. Они признали существование между числами нравственных отношений. Создался цикл дружественных чисел. Знание их Ямвлих возводил к Пифагору. У него спросили, что такое друг, и он ответил: тот, который является другим „я“, как числа 220 и 284. Эти числа характеризуются тем, что сумма множителей первого равна второму, и сумма множителей второго равна первому. 220=1+2+4+71+142, на каждое из этих слагаемых делится 284 и не делится ни на какое иное. 284=1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110, на каждое из этих слагаемых делится 220 и не делится ни на какое иное. Этот факт привел к выводу, что одно из этих чисел есть alter ego другого. Друг есть alter ego. Высший нравственный идеал без сомнения состоит в том, чтобы я другого было человеку также дорого, как его собственное. Люби ближнего, как самого себя. Прототип такого взаимоотношения Пифагор усмотрел в дружественных числах.

И образы совершенства греческие мыслители усмотрели в числах. Совершенными названы ими числа, которым равны сумме всех своих делителей. 6=1+2+3; 28=1+2+4+7+14. Таким же условиям удовлетворяют 496; 8128 и еще найдены 5 чисел, наименьшее из них имеет 8, наибольшее 37 знаков. Может быть в признании таких чисел совершенными руководились мыслью, что совершенная гармония обуславливается получением наибольшего количества результатов при наименьшей затрате. Если сумма делителей числа меньше числа, то в нем как бы оказывается непроизводительный избыток. Если наоборот, число оказывается меньше своих делителей, непроизводительный избыток является в последних.

Числа суть силы. Они правят миром. Но над силами могут подниматься еще силы. Надо полагать, что претензию на обладание такими силами стали предъявлять некоторые лица узурпаторски называвшие себя математиками и бывшие так сказать колдунами математического типа. У нас в XVII веке говорили: «богомерзостен всяк, любящий геометрию», хотя говоривший так обыкновенно аттестовал себя: «елинских борзостей не текох, риторских астроно-

—248—

мов не читах»..., но утверждая это, он несколько заблуждался. Его отрицательное отношение к геометрии было несомненно «еллинской борзостью». Один из законов юстинианова кодекса имел заглавие. De maleficiis, mathematicis et caeteris similibus и говорил: Ars autem mathematica damnabilis interdicta est omnino. Так, византийское законодательство в VI в. причислило математиков к злодеям и совершенно воспретило предосудительное математическое искусство.

2.