Содержание

От издательства На земном небе. Личность старца Серафима Саровского и впечатления поездки в Саров и Дивеево I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 70-я годовщина со дня блаженной кончины преподобного старца Серафима Саровского в Сарове Год тому назад. Воспоминания о Дивееве, Сарове и торжестве 19 июля 1903 года

В книге собраны три очерка знаменитого духовного писателя Евгения Поселянина, рассказывающих о посещении им Саровской пустыни и Дивеевского монастыря накануне прославления преподобного Серафима и в дни самих Саровских торжеств (1903 г.). Там, по сердечному ощущению автора, «небесное переплелось с земным», и уже не знаешь, «где кончилась земля и началось небо».

От издательства

Эта книга наполнена духом русской святости, Русской земли, живительного русского слова. Под общим названием – «На земном небе» – в ней объединены три очерка духовного писателя Евгения Николаевича Поселянина (настоящая фамилия Погожев; 1870–1931). Они посвящены преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу (1833), и монашеским обителям дивного старца – Сарову и Дивееву, которые стали «местами величайших чудес, славнейшей победы духа, когда-либо одержанной смертным человеком». Здесь, по живому сердечному ощущению автора, «стерты границы, небесное переплелось с земным», и уже не знаешь, «где кончилась земля и началось небо».

Евгений Поселянин был духовным сыном преподобного Амвросия Оптинского (1891) и в молодости получил от старца благословение на литературное поприще: писать «в защиту веры, Церкви и народности». Это благословение и по сей день сокровенно дышит в творчестве Е. Поселянина: его проза настолько выразительна, образна, исполнена теплым светом, искренностью, верою, что нельзя не почувствовать в ней плодов духа: любви, радости, мира (Гал. 5, 22).

Чудное житие «непостижимого Серафима» – собеседника Богородицы, сродника небес, сердобольного и ласкового «практика – помощника», «утешителя страдающих, друга одиноких»; подробное описание святых мест, связанных с его подвижничеством; рассказы о благодатной помощи, явленной старцем после кончины, – весь этот богатый исторический материал, облеченный писателем в стройную композицию, рождает ощущение соприсутствия, сопереживания, близости к святыне. И кажется читателю, что это уже он сам побывал в Сарове и Дивееве, дышал одним воздухом с преподобным Серафимом, которого увидел и почувствовал как живого, родного, близкого. Так вдохновенное слово рассказчика ложится на благодатную почву русской христианской души, рождая и укрепляя в ней веру и любовь.

Три очерка, включенные издателями в эту книгу, написаны Е. Поселяниным в связи с приближением прославления преподобного Серафима Саровского и с самим торжеством открытия мощей великого угодника, состоявшимся 19 июля 1903 года.

«И я верю, что старец Серафим, который при жизни так согревал любовью простой народ, и теперь пригрел душу всякого пришедшего к нему» – говорится в конце последнего из включенных в книгу очерка, написанного спустя год после Саровских торжеств. Он наполнен чувством близости, взаимного общения, присутствия преподобного Серафима в судьбе самого автора. «Всех нас – темных и просвещенных, чистых и грешных, взысканных и обойденных судьбою, всех нас

Е.Н. Поселянин. Декабрь 1930 г.

Снимок из материалов следственного дела

пожалей! Всякому из нас шепни в минуту горя, соблазна и уныния: “Грядите ко мне, грядите!”».

Возможно, в этих словах писателя кроется предчувствие грядущих трагических событий в России начала XX века: «минуты горя и соблазна» обрушились на русские святыни, подвергли Православную Церковь жесточайшим гонениям; Саровская и Дивеевская обители были разорены и ликвидированы; мощи преподобного Серафима вывезены из Сарова в неизвестном направлении. Сам писатель, служивший своим талантом православной вере и русскому народу, принял мученическую кончину: в 1931 году Е. Поселянин был расстрелян большевиками. А преподобный Серафим уже не «на земном небе» приветствовал его ликующей пасхальной радостью, а там, где «превыше небес непоколебимо стоит утвержденный до начала веков страшный престол Господа Славы». И до скончания века будет преподобный Серафим с любовью утешать всех, кто обращается к нему, как к живому, кто приезжает поклониться его памяти в восставшую из руин Саровскую обитель и припасть к его святым мощам, пребывающим ныне в возрожденном Дивеевском монастыре.

На земном небе. Личность старца Серафима Саровского и впечатления поездки в Саров и Дивеево

Саровская пустынь. Вид с колокольни. Фото 1903 г.

I

Уже1 несколько лет прошло с тех пор, как я был в тех местах; а они живо стоят предо мной и так близки мне, словно вросли в сердце. Я бываю счастлив, когда получаю весть из них, какую-нибудь посылку. Только я прочту эти два дорогие слова «Саров» или «Дивеев», скажу себе, что присылаемая вещь или письмо идет оттуда, вдруг что-то согреет сердце и станет так светло, хорошо...

Когда я ехал туда, многого ожидал. Но то, что я там увидел, было больше и выше ожидания.

Там, где-то вдали, за сотню верст, был «мир» с его кипящей, часто бессмысленным кипением, жизнью, с его безразличием зла и добра, с его ослепительною роскошью и ужасающей нищетой, с его жаждой наслаждений, с его культом плоти, с грохочущими пароходами, со стремлением неизвестно куда, со стремлением без цели, без удовлетворения.

Здесь земное было умалено, сглажено, почти отсутствовало. Плоть удручена, вместо роскоши – убожество, вместо мирского шума – тихая жизнь, словно притаившаяся, примолкшая на пороге вечности. И на это умаление, изнеможение всего земного словно спустилось торжествующее небо, громко и ярко о себе свидетельствуя.

Оно говорило о себе неземною красотой храмов, стоя в которых спрашиваешь себя: «Может, и в раю не прекраснее, чем здесь?»; говорило о себе чем-то неуловимым, веющим в воздухе тех мест, а больше всего образом лучезарным, чрезвычайным образом того человека, который эти места прославил, – отца Серафима.

Вот, названо оно, это заветное имя, – и душа уже трепещет восторгом и любовью, полна умиления и детской веры во все то непостижимое, неимоверное, чем полна была жизнь этого человека.

Небесное, в силе воплотившееся на земле, земное, возвысившееся в небесное; преграды, павшие между землей и небом; Ангелы, святые и Сама Владычица мира, сходящая на землю в видимом образе, все законы ограниченности людской природы упраздненные, стертые. Вот тот порядок вещей, который представляется, когда думаешь о Сарове и Дивееве...

И эти места величайших чудес, эти места славнейшей победы духа, когда-либо одержанной смертным человеком! Я эти места видел, я ходил по ним радостный и смущенный. И хочется мне передать и то, что я там видел, и то, что переживает всякий верующий. Передать для того, чтоб те, кому не пришлось и, может быть, никогда не придется видеть их, хоть мыслью побывали бы в них и узнали о том, что есть в русской глуши такое место, посетить которое, кажется, – почти залететь на небо.

II

Я узнал в первый раз об отце Серафиме в раннем детстве, лет пяти.

Не помню, кто о нем мне рассказывал, вероятно, русская няня, бывшая при моей сестре, очень набожная женщина.

Еще ничего не понимая в вопросах религиозных, не имея почти никакого понятия о жизни святых, я тем не менее уже тогда был чрезвычайно поражен тем немногим, что услыхал про него. Во всяком случае, в душу запал образ великого, необыкновенного праведника, жизнь которого превосходила все, что я мог представить себе в смысле святости. Я запомнил, между прочим, что праведник этот жил в лесу и что к нему ходил медведь.

После пяти лет мне уже никто не говорил о нем, я совершенно забыл его имя, забыл его жизнь. Только в душе жило впечатление чего-то чрезвычайного, чудесного и, вместе, ласкового, греющего, тихого. В продолжение лет пятнадцати я напрягал память, чтоб вспомнить хорошенько про это светлое видение. Порою было тоскливо, что я не знаю имени его, не могу собрать в один отчетливый образ несколько смутных и ускользающих черт. Но я не мог вспомнить, кто он. Нисколько не сомневался, что это не преподобный Сергий, хотя и тот кормил медведя. Был уверен, что не создал его своим воображением, но что, действительно, в раннем детстве мне говорили о нем и что тогда я знал его и был привязан к нему.

Старец Серафим, кормящий медведя. Литография XIX в.

В конце концов, его образ почти совсем изгладился из моего духовного мира.

Я был почти совершеннолетним, когда вновь сперва услыхал о нем из устных рассказов, потом стал читать о нем в книгах. И опять все, что услышал, было так необыкновенно.

В Москве жили почтенные старушки сестры Новосильцовы, имевшие в свое время очень интересную гостиную. Две из них были писательницы, подписывавшиеся псевдонимами Толычева и Ольга Н. У них в доме я услыхал рассказ, не бывший ни в одном из жизнеописаний отца Серафима, об обстоятельстве, случившемся при его погребении с одной их знакомой, которая сама о том передавала.

В ночь перед отпеванием старца во сне она получила приказание взять с собой на отпевание в церковь лишнюю свечу. Когда началось отпевание, она заметила, что близ нее одна дама осталась без свечи. При той давке, которая, по множеству народа, была в соборе, нечего было и думать добраться до свечного ящика, и взявшая с собою две свечи предложила свою лишнюю той, которая осталась без свечи. Позже оказалось, что эта дама особенно чтила почившего старца и очень горевала, что у нее нет в руках, как у всех, свечи. Кроме этого предсказания во сне, были тут и еще какие-то необыкновенные подробности, которые я теперь забыл.

Помню еще, как однажды довольно большое общество у отца Леонида Чичагова2 дожидалось приезда отца Иоанна Кронштадтского и как во время той беседы о духовных предметах, которою занялись присутствующие, кто-то стал рассказывать о Дивееве, о его замечательном соборе и о том особом чувстве, которое там переживается... Видно было, что рассказывающий весь трепетал от восторга, передавая свои впечатления, и этот рассказ мне запомнился.

Свято-Троицкий собор Серафиме-Дивеевского монастыря. Фото начала XX в.

Чрез несколько лет весною на Малом Фонтане, в приморской местности близ Одессы, я покупал ножи у пожилого торговца и спросил, из каких он мест. Оказалось, недалеко от Дивеева. Я разговорился с ним про Дивеев, и он с самым большим восторгом выхвалял Дивеевский собор, говоря, что обошел всю Россию, а подобного никогда не видел.

Наконец, мне пришлось напасть на книги про отца Серафима. И все то, что я пережил в детстве при первых рассказах о нем, все то вернулось с умноженной силой, и я пережил счастливые, незабвенные часы над сказаниями о жизни его. Большое, редкое было счастье вновь найти эту святыню, полюбившуюся в детстве и почти утраченную.

И прежде всего я ощутил в отце Серафиме какую-то особенную жизненность, такую отзывчивость, что представление его у меня давно стало совершенно реальным, точно я его знал и видал.

Именно тогда, когда я, прочтя все, что было о нем напечатано, был особенно под впечатлением его образа, мне достался неожиданно на память о нем очень обрадовавший меня предмет.

У меня было только маленькое изображение отца Серафима (его кончины) на бумаге, присланное, по-видимому, из Сарова моему деду при каком-нибудь письме. Изображение это, вставленное мною в рамочку, меня не удовлетворяло. Мне хотелось иметь большой, хороший портрет его масляными красками.

Первые доставшиеся мне книги об отце Серафиме были взяты мною с собой в лагерь, так как я служил в военной службе, в лагере я и узнал подробно его жизнь и с тех пор стал иметь к нему особое чувство.

Как-то из лагеря я на день или два приехал в Москву. Я шел раз по правой стороне Кузнецкого Моста, направляясь к Лубянке, и заглянул в подворотню дома князя Голицына, где торгуют гравюрами и старыми картинами. Раньше я туда не заходил. Не было причины зайти и теперь. Я ничего не хотел купить. Вышло невольно. Вижу, висит там старый портрет масляными красками отца Серафима, поясной, не в натуральную величину, но довольно больших размеров. Старец изображен в епитрахили с рукою у груди, с изможденным лицом. Портрет производит сильное впечатление. Полотно было настолько старо, что в некоторых местах были дыры.

Не говоря продавцу, чей это портрет, я стал торговать его и, желая, чтоб он спустил цену, сказал ему:

– Ведь у вас небольшой спрос на такие портреты. Немногие собирают портреты монахов.

– Монах, монах, – проворчал на это торговец, – может, этот монах скоро святой будет.

Не знал он тогда, что его слова сбудутся.

С тех пор этот портрет, представивший собой больше того, о чем я мечтал, находится у меня.

Еще два раза я неожиданно получил дорогие для меня памятки о старце Серафиме.

Старец Серафим, молящийся на камне. Середина XIX в.

Мне чрезвычайно хотелось иметь кусок от того камня, на котором он молился тысячу ночей. Я знал, что камни эти хранятся у чтущих память старца, как великая святыня, что они прославлены исцелениями и что ими владельцы их так дорожат, что ни за что с ними не расстанутся. Так что не было никакой надежды на получение такого куска заветного камня.

Когда распределяли образа и святыни после одного лица, которое я хорошо знал, мне был назначен камень отца Серафима. Но он до меня не дошел.

Между тем, когда я был в Сарове, настоятель неожиданно для меня вынес мне такой камень, один из трех–пяти последних оставшихся у него. На нем был изображен молящийся отец Серафим на камне. Всегда имея его с тех пор при себе, я как-то раз неосторожно уложил его в дороге и поцарапал. Какова была моя радость, когда я увидал, что большие царапины, пришедшиеся так близко к лику старца, что могли совсем стереть его, расположились полунимбом с правой стороны головы.

Взамен же того камня, который я не получил по назначению, я был утешен изображением кончины отца Серафима, писанным на деревянной досочке. Очень долго я не мог разобрать надписи на обороте. Наконец, к радости своей, прочел: «Из древа пустынной кельи отца Серафима, Саровского пустынника». Значит, изображение это писано на досочке, входившей в состав его кельи.

И вот, вглядываясь в это предупреждение желаний, внушенных усердием к нему, как не чувствовать в нем человека, зорко всматривающегося во всякого, кто ему верит, и готового всегда откликнуться...

Еще недавно, уже после синодального объявления о близком прославлении старца, мне довелось неожиданно приобрести ценные изображения его.

В начале августа у меня просили на время изображение отца Серафима. Находясь в Петербурге на короткое время, я не хотел расставаться с теми изображениями, которые у меня были; но не хотел и отказать в столь для меня понятной просьбе и был в тягостной нерешимости.

Старец Серафим, молящийся на камне. Литография начала XX в.

Я проходил как-то Александровским рынком, где можно найти в лавках интересные старинные вещи, но об изображениях отца Серафима в ту минуту и не думал.

Старец Серафим, кормящий медведя. Литография 1879г.

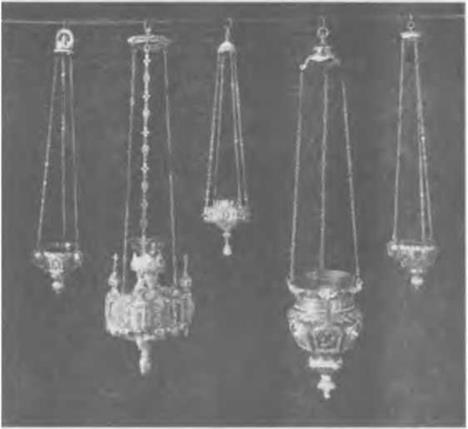

Вдруг вижу в еврейской лавке три старинные гравюры3, составляющие, очевидно, серию, обделанные по-старинному в синие ободочки с золотой бумагой и прикрытые стеклами, обклеенными ленточкой. На них изображен отец

Преподобный Серафим. Литография XIX в.

Серафим, молящийся в лесу на камне, идущий с мешком на плечах и кормящий медведя. Конечно, я обрадовался случаю иметь эти изображения невиданного мною типа и высвободить их из еврейских рук. Приценился. Еврей не спускает цены и замечает: «Ну да же. Теперь же это очень интересно. Он же скоро святой будет».

Кончина старца Серафима. Литография 1814 г.

Я купил. Тогда лишь он мне объявляет, что дома у него есть еще четвертая, довершающая эту серию. И как он пространно объяснил на своем жидовском жаргоне, «самая интересная» – именно кончина старца. Я сказал ему, чтоб на следующий день он принес ее в лавку и не продавал другим. Когда я пришел в назначенное мною время, еврей заломил за одну эту гравюру больше, чем за первые три, и ничего нельзя было с ним поделать.

Так я, не лишая себя ни одного изображения старца, получил возможность исполнить желание других.

III

Вообще чрезвычайное усердие старца ко всем, кто дорожит им, старательность утешить их чем-нибудь, откликнуться им, показать, что он видит их любовь и принимает ее, составляет отличительную черту отца Серафима теперь, как было это и во дни земной его жизни.

Помнится, я застал еще в Дивееве в живых одну монахиню, которая видела старца в последние годы его жизни, когда она, маленькая в то время девочка, приходила к нему со своими родителями. Немного рассказала она мне о старце, немногое помня о нем. Но и то, что она рассказала, меня глубоко растрогало.

Старец был на пригорке в ближней пустыньке, когда тогдашняя девочка, теперешняя монахиня, со своими родителями и односельчанами приближалась к нему. Завидев идущих к нему людей, старец обеими руками, делая быстрые движения к своей груди, стал манить их, крича им приветливо: «Грядите ко мне, грядите!» Потом быстрыми шагами сам направился к ним...

И часто с тех пор, как я услышал этот незначительный рассказ, у меня в ушах звучит это приветливое торжественное слово, которым старец звал к себе русский народ. И кажется мне, пред изображениями его, что вот сейчас раскроются уста и донесется до всех нуждающихся в нем этот ласковый призыв: «Грядите, грядите ко мне!»

Я не могу без волнения видеть картинки и гравюры, изображающие, как старец кормит медведя. Я вспоминаю тогда одну мысль отца Серафима о посте: «Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но и в том, чтоб ту часть хлеба, которую ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему: Блажени алчущий... яко тии насытятся» (Мф. 5, 6). «Отдать алчущему зверю» – мог бы сказать о своем посте отец Серафим, который во время своего пустынножительства имел весьма небольшой запас хлеба, приносимый еженедельно из монастыря, и тем делился с неразумным диким зверем.

И вот гравюра довольно больших размеров, на которой старец изображен сидящим в лесу на бревне, а большой медведь с умными глазами осторожно, деликатно берет у него из рук ломоть хлеба, глубоко меня трогает и поражает. Сколько ласковости и усердия во всей фигуре, в выражении лица старца, сколько чего-то невыразимо отрадного разлито в воздухе этой картины... Я понимаю порыв одного почитателя старца Серафима. Умилившись духом над этим воспоминанием, он в своей столовой поставил эту гравюру в очень широкой раме на особый стол под образами и засветил пред этой картиной неугасимую лампаду. По раме из металлических букв сделана надпись: «Дикий зверь имел у тебя трапезу свою. Питай и меня, раба твоего»...

Старец Серафим благодарен, можно сказать, за малейшую память, за малейшее усердие к себе...

Так, например, петербургский протоиерей Назарий Добронравов дивеевским монахиням, бывшим в Петербурге по делам и тужившим о недостатках этой обители, тогда как надо было строить собор, указал на одного благодетеля. Указанный им человек, петербургский купец Кудряшов, действительно оказал Дивееву помощь. В ту же ночь отец Серафим поблагодарил протоиерея. Тот видел во сне, что находится в алтаре большого Саровского храма и что отец Серафим идет там к престолу, на ходу останавливается и с низким поклоном говорит протоиерею: «Благодарю тебя, Царица Небесная тебя не оставит».

Точно чувствуя всю ту задушевность, которою проникнут великий старец, многие, узнающие о нем, сразу привязываются к нему особою любовью, воспламеняются к нему такою верой, которой тщетно мы будем искать в тех людях относительно других святых.

Вот история знакомства старца с одним московским жителем, который стал таким ревностным, горячим его почитателем, что называл себя «адъютантом» старца.

Князь Николай Николаевич Голицын много слыхал об отце Серафиме, и ему хотелось принять благословение от него. Он решил проездом в свою пензенскую деревню быть в Сарове. Оставив свой экипаж у гостиницы, он поспешил в монастырь. Несмотря на вечернюю пору, старца не было еще в его келье. Голицын отправился пешком по дороге в ближнюю пустыньку4. В полуверсте от обители он встретил старца, возвращавшегося в Саров. Князь подошел к нему и попросил благословения. Благословив его, старец спросил, кто он такой. Князь, не называя своей фамилии, сказался «проезжим человеком».

Старец обнял князя, поцеловал его, произнося «Христос воскресе!», и спросил, читает ли он Евангелие. Голицын ответил утвердительно. Старец сказал: «Читай в сей Божественной книге: Приидите ко Мне вcu труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28). Тут он опять со слезами обнял князя, затем, идя с ним вместе к монастырю, стал беседовать о разных испытаниях, которые, по его словам, ждали князя и которые все в свое время сбылись. В монастыре старец пригласил князя в свою келью, дал ему напиться святой воды и пожаловал ему сухарей5. Прощаясь с князем, старец спросил его, долго ли он пробудет в Сарове. Князь отвечал, что собирается ехать завтра после ранней обедни. Тогда отец Серафим с невыразимым сочувствием и ласковостью сказал князю, что, полюбив его, желает видеться с ним еще завтра после ранней обедни и ради него не пойдет в пустыньку, а останется в монастыре. Князь был растроган любовью старца. Когда на следующее утро он явился к келье, старец вышел к нему навстречу на крыльцо, обнял его, благословил и ввел к себе в келью. Тут он опять напоил его святой водою, дал опять сухариков и, благословляя его в путь, советовал чаще читать слова из Евангелия, на которые ему накануне указывал, и в Символе веры обращать особое внимание на двенадцатый член6. Потом они расстались. Воспоминание об этом первом знакомстве со старцем служило для князя во всю жизнь его величайшим наслаждением.

IV

Часто спрашиваешь себя: как возникает это таинственное любовное общение старца Серафима с его детьми? Они ли первые идут к нему, или он первый посылает душе их неслышный миру, но ей слышный зов? Вероятно, второе. Вероятно, какую-то таинственную весть, какое-то счастливое предчувствие того, что старец станет греть их, помогать им, получали и получают те люди, которые становились и становятся его почитателями.

А то чем иначе объяснить эту странную, притягательную как магнит силу старца, стягивающего к себе сердца людей самых разнообразных по характеру, возрасту, пониманию, положению. Отчего все эти люди видят в старце что-то особо близкое к себе, надеются заранее на его помощь им в самые важные, трудные минуты жизни, причем никогда их вера не бывает посрамлена.

Императрица Александра Феодоровна. Художник Ф.К. Винтерхальтер. 1856 г.

Отчего, например, императрица Александра Феодоровна7, никогда не видавшая старца Серафима, считала его настолько близким к себе, была настолько уверена, что он думает и заботится о ней, что всегда говорила: «Я знаю, что этот добрый старец поможет мне хорошо умереть».

И что же случилось?8 Императрица умирала.

Вся семья ее и ближайшие придворные были

Фрейлина Д.Ф. Тютчева. Фотография 1870-х гг.

собраны в гостиной около той комнаты Царскосельского дворца, где кончалась вдовствующая императрица. В это время глубоко чтившая старца Серафима Дарья Феодоровна Тютчева подошла к государю Александру Николаевичу и спросила его, не позволит ли он возложить на умирающую мантию отца Серафима. Мантия или, точнее, полумантия эта, привезенная в Петербург дивеевскою монахинею Гликерией (впоследствии Евпраксия, основательница и первая

А.Ф. Тютчева, Великий князь Сергей Александрович и Великая княжна Мария Александровна. Фотография 1862 г.

игумения Серафимо-Понетаевского монастыря), была прославлена исцелением Великой княжны Марии Александровны и с тех пор находилась в царской семье. Государь согласился на это предложение. Когда мантия была возложена на императрицу, она почувствовала прилив сил и пожелала проститься с приближенными, и они по очереди стали подходить к постели, на которой лежала императрица с закрытыми глазами, целовали ее руку и выходили другими дверями. Узнав об этом прощании, некоторые лица приезжали из Петербурга. Говорят, что ни одна из императриц не имела столь спокойной и прекрасной смерти.

На следующий день в 8 часов утра императрица почила. В комнатах Великой княжны Марии Александровны собирались служить, по желанию воспитательницы ее, Анны Феодоровны Тютчевой (впоследствии была замужем за И.С. Аксаковым), панихиду по отце Серафиме. Панихида еще не начиналась, как вошла бывшая в тот день дежурною фрейлиною Д.Ф. Тютчева и объявила присутствующим, что императрица только что скончалась. Начали служить панихиду, и священник поминал новопреставленную царицу Александру вместе с иеромонахом Серафимом. Так первая в России церковная молитва, совершенная чрез несколько минут по кончине императрицы Александры Феодоровны, соединила ее имя с именем старца, в которого она так горячо верила и который по вере ее помог ей «хорошо умереть».

Отчего так с первого рассказа о старце Серафиме поверили в него этою осенью те дети, о которых сейчас будет рассказано и которые добились от него исполнения своего желания?

Отец одной многочисленной семьи, имеющей исключительно высокое положение, путешествовал по Волге, а двум из детей его, мальчику и девочке, одна из окружающих эту семью в свободное время описывала все места, которые видит теперь их отец, причем заходила и вглубь страны от обоих берегов Волги. Между прочим, была упомянута и Саровская пустынь и рассказано детям подробно об отце Серафиме Саровском. На детей рассказ этот произвел очень сильное впечатление. Особенно поразило их такое событие из жизни старца. Одна мать, исстрадавшаяся в разлуке с сыном, который пропал у нее без вести, пришла к отцу Серафиму, поведала ему свое горе и наконец в горести воскликнула: «Научи меня, как его поминать: за здравие или за упокой?» Старец велел ей побыть пока в Сарове и чрез три дня зайти к нему. Когда несчастная мать (чрез три дня) пришла к нему, отец Серафим вывел к ней за руку ее сына, который в это время пришел в Саров и в котором старец узнал сына осиротелой матери.

Чрез несколько дней птичка, принадлежавшая детям, вылетела из клетки и упорхнула в окно. Дети были очень огорчены, тужа не столько о том, что они ее лишились, но что ее заклюют хищные птицы и что она не вынесет осенних морозов. Они знали, что люди горю их не помогут, но они только что слышали о человеке, который еще при жизни своей вернул своей матери пропавшего сына. Что, если попросить его?..

Вероятно, дети сознавали, что молитва их старцу Серафиму о возвращении им улетевшей птички может показаться взрослым смешна. Они не сказали никому о своем намерении и, согласившись между собою, стали горячо молиться отцу Серафиму, чтоб он возвратил им их птичку, как когда-то возвратил матери потерянного сына. Чрез несколько дней птичка эта была найдена на противоположной стороне того загородного дворца, где все это происходило...

Да, он жив для тех, кто хочет ему верить, и завет его, сказанный перед кончиною дивеевским сестрам, звучит для всех его детей: «Когда меня не станет, ходите ко мне на гробик, ходите, как вам время есть, и чем чаще, тем лучше. Все, что ни есть у вас на душе, все, о чем ни заскорбите, что бы ни случилось с вами: все придите да мне на гробик, припав к земле, как к живому, и расскажите. И услышу вас, и скорбь ваша пройдет! Как с живым со мной говорите, и всегда я для вас жив буду!»

V

Сердечность, сердобольность старца Серафима при жизни его выразилась, между прочим, в его отношении к русскому простому народу, русскому крестьянину. Век отца Серафима был самым, можно сказать, разгаром крепостного права.

Зоркий глаз его видел из-за пустынной ограды, чуткое сердце его чуяло все те несправедливости, обиды, насилия, которые творят крепостным своим помещики, а еще больше их управители. И он возвышал всегда свой голос в защиту крестьян, а их самих грел своею любовью, точно стараясь своей заботой воздать им за то, что они терпят в миру.

Однажды приехала в Саров какая-то помещица со своею крепостной девушкой, и обе они отправились к отцу Серафиму. Старец, благословив их, спросил барыню: «А кто же это с вами?» «Это моя крепостная девка», – отвечала барыня... После этих слов барыни отец Серафим, не обращая внимания на госпожу, стал ласково говорить со служанкой. Барыня стояла в нетерпении и несколько раз прерывала их разговор. Наконец, старец спросил барыню: «Это кто же такая девица с вами?» «Это моя крепостная девка», – ответила опять помещица. «Нет, это не девка, – твердо возразил старец, – а девица, и мало того, что такой же человек, как мы с вами, но и лучше нас, потому что у нее чистая душа и доброе сердце». И после этих слов старец, обернувшись к служанке, ласково благословил ее и сказал: «Господь с тобою, мое сокровище!»

В другой раз приехал к нему один губернский нижегородский сановник с семьей. Семью его старец принял в своей келье, а самого его заставил ждать за дверями и несколько раз из кельи чрез двери повторял ему: «Меня дома нет, мне не время». Посетитель очень удивлялся этим словам и желал знать смысл их. Он попросил одного монаха провести его к старцу, и, когда тот сотворил у дверей обычную молитву, старец впустил их обоих.

– Я был у Вас, Батюшка, пять раз, – обиженно заметил посетитель, – и не удостоился принять Вашего благословения.

– Вот почему я Вас не принял, – объяснил теперь ему свое поведение мудрый старец, – а говорил с Вами чрез дверь, что Ваши-то люди говорят приходящим к Вам по нуждам своим: «Барина дома нет» или «ему не время». Ведь этим отказом, прогневляя ближних, вы прогневляете Самого Бога.

Стыдно стало генералу, он сознал свою вину и обещал впредь не действовать так.

Вот как глубоко чувствовал отец Серафим обиды, какие низшие сословия терпят от высших.

Он всем сердцем сострадал тем обыденным, ежедневным, прозаическим интересам, из которых сплетается-жизнь крестьянина, и готов был всегда помочь в их несложных, для человека высшего положения кажущихся ничтожными бедах.

Однажды прибежал в Саров мужичок с растрепанными волосами, с шапкою в руке и с отчаянием стал спрашивать у встречного монаха, где отец Серафим. Монах спросил, на что ему надобен отец Серафим.

– Да говорят, что он угадывает. А у меня увели лошадь, и я остался совсем нищим. Не знаю, как буду кормить семью.

Монах указал мужику на старца, который в это время работал у своего крылечка: носил и складывал дрова в поленницу.

Мужичок бросился к старцу и упал ему в ноги. Подняв его, старец ласково спросил:

– Что ты пришел ко мне, убогому?

– Батюшка, у меня украли лошадь. Я нищий стал. А ты, говорят, угадываешь.

Старец взял голову этого человека и приложил ее к своей голове, потом сказал ему: «Ты огради себя молчанием и спеши скорей в N (тут старец назвал одно село). Подходя к нему, свороти с дороги вправо и пройди задами четыре дома. Там будет калиточка, войди в нее, отвяжи от колоды твою лошадь и молча уведи ее». Мужик действительно нашел лошадь на указанном месте.

В другой раз один монах привел к отцу Серафиму молодого крестьянина с уздою, который горькими слезами плакал о пропаже своих лошадей. Приведя к старцу плачущего, монах ушел, оставив их вдвоем. Чрез несколько времени он встретил этого мужика и спросил, что его лошади?

Нападение разбойников на преподобного Серафима. Рисунок начала XX в.

– Батюшка нашел, – отвечал тот. – Сказал мне тогда отец Серафим идти на торг и что я там их увижу. Я вышел на торг и как раз увидал моих лошадок.

Еще замечательнее та настойчивость, с которою он требовал, чтоб оставили без наказания избивших до полусмерти и изувечивших его крестьян.

12 сентября 1804 года старец работал в дальней пустыньке, когда к нему пришли трое неизвестных крестьян и стали нагло требовать от него денег и угрожать ему. Хотя он был очень силен и мог бы справиться с ними, он сложил руки крестом на груди и сказал: «Делайте, что вам надобно». Они ударили его топором по голове, били, топтали ногами, переломали ему ребра и бросили его только тогда, когда сочли умершим. В монастыре, куда он приплелся, положение его было признано безнадежным; но его чудесно исцелила явлением Своим Пресвятая Богородица. И вот когда этих злодеев поймали и желали привлечь к суду, старец потребовал, чтоб их оставили без наказания. Когда же на этом настаивали, отец Серафим объявил и настоятелю, и владельцу крестьян, Татищеву, что он навсегда уйдет в таком случае из Сарова в дальние места. И таким образом добился того, что их не стали преследовать... Это милосердие смягчило злодеев, они раскаялись и приходили просить у старца прощения...

Какая славная страница высшей духовной жизни русского народа!

VI

В личности отца Серафима поражает одна черта его характера.

Этот непостижимый подвижник, о котором при жизни его образованные, серьезные, пожилые люди, узнавшие его, не могли говорить без восторга, которого уже тогда звали «дивный Серафим». Этот праведник, в одном себе как бы совокупивший подвиги многих веков, силу многих людей, этот аскет, живший как бы вне условий плоти, этот тайновидец, который читал в будущем, как в прошедшем, душа которого витала иногда в райских обителях, к которому не раз с небес сходила Владычица мира и которого, единственного изо всех людей после евангельских времен Церкви, можно бы назвать собеседником Богоматери, – этот человек был как малое дитя.

Над ним, этим истинным наследником Небесного Царства, с точностью поразительно оправдалось слово Христово о том, что всех доступнее это Царство тому, кто умалит себя и станет как дитя (см.: Мф. 18, 3–4).

И часто-часто, когда я вижу чистых, трогательно-нежных, драгоценно-наивных, доверчивых детей, передо мной встает другой образ – великого пустынножителя, дивного Серафима.

Что-то детское было в его беспредельной вере, в его речах о предметах веры, о будущей жизни, о святых; все это нам кажется так отдаленно, непостижимо, а для него было живою, близкою, несомненною, осязательною реальностью.

– Вот, матушка, – говорит он незадолго до смерти, когда одна посетительница застала его собирающим щепки, – святые отцы велели мне щепу сбирать для сирот моих дивеевских.

Он всегда говорил о Владычице мира, как говорят приближенные о земной царице. Небо стало ему действительно близким и родным. Он стал достоин тех слов, которые сказала Богоматерь, придя исцелить его, когда он был еще послушник: «Сей от нашего рода».

И вместе с тем этот великий человек, с гениальным умом, с редко кем другим показанною силою воли, был как дитя.

Что-то детское есть в его отношении, например, к зверям, о котором нельзя читать без умиленной улыбки, без умиленных слез.

Ведь человек при мироздании, как венец всего Божественного творения, поставлен царем всего созданного и господином зверей. Грехопадение человека отразилось на отношении к нему тварей. Более непокорные из них отказали в повиновении тому, кто взбунтовался против их Творца, и стали врагом его. Но когда человек подвигом своим достигнет того же просветленного состояния, в котором жил в раю первый человек, тогда снова получает он власть над природой. И эту власть, не как новый какой дар, но как дар утраченный и возвращенный, принял от Бога и старец Серафим.

Известно, что во время жизни своей в Саровском лесу он кормил медведя, и сохранились подробные рассказы об отношении его к этим зверям. Один монах, отправившийся к старцу в дальнюю пустыньку, увидел его сидящим на колоде и кормящим медведя сухариками, которые брал из своей кельи. При этом зрелище монах не смел двинуться дальше и в страхе притаился за большим деревом, мысленно взывая к отцу Серафиму. Тотчас же он увидел, что медведь пошел в лес в противоположную от него сторону.

Однажды две монахини беседовали со старцем, как неожиданно к келье старца стал подходить из леса на задних лапах громадный медведь. Бедные монахини замерли от страха, в глазах у них потемнело, им казалось, что пришла их смерть. Между тем старец спокойно приказал медведю идти в лес и принести угощенья. Медведь повернулся и пошел в лес. Старец часа два внутри кельи беседовал с посетительницами, и они в сладости его беседы совершенно забыли о медведе, как опять он ввалился теперь уже в келью и, рявкнув, подал отцу Серафиму сот чистого меду, завернутый в листья. Старец дал ему сухарей, и медведь пошел опять в лес.

Одной монахине, которой старец велел прийти к себе в дальнюю пустыньку и которая боялась идти туда одна, он приказал все время пути читать громко Господи, помилуй. Когда она без страха со чтением вслух этих слов дошла до пустыньки, то увидала, что старец там сидит на колоде у кельи и около него громадный медведь. Она во весь голос закричала: «Батюшки, смерть моя!» И от страха упала на землю. Старец махнул медведю, и он тотчас ушел в лес, а старец успокоил монахиню и, посадив ее около себя на колоде, стал с нею беседовать.

Вдруг тот же медведь появился опять из леса, подошел к старцу и лег у ног его. Сперва монахиня была вне себя от ужаса, но потом, видя, что старец обращается с медведем, как с кроткою овечкой, и кормит его из своих рук хлебом, успокоилась. Чудно было в это время лицо великого старца: радостное и светлое, как у ангела. Старец велел даже и монахине покормить зверя из своих рук, и сперва она боялась, а потом так осмелела, что, когда весь хлеб вышел, желала бы еще кормить его.

Зверь настолько ей понравился, что она завела разговор о нем с великим старцем:

– Что, если этого медведя увидят сестры: они умрут от страха?

– Нет, матушка, – отвечал старец, – сестры его не увидят.

– А если кто-нибудь заколет его – мне его жаль.

– Нет, и не заколют, – успокоил ее старец, – кроме тебя, его еще никто не увидит.

Когда же монахиня подумала о себе: «Вот как я буду рассказывать сестрам об этом дивном чуде», старец на мысль ее дал заповедь: «Нет, матушка, прежде одиннадцати лет после моей смерти никому не поведай этого. А тогда воля Божия откроет, кому сказать».

Впоследствии эта сестра вошла однажды в келью, где, по благословению старца Серафима, занимался живописью крестьянин Ефим Васильев, глубоко веривший в старца. Он как раз рисовал его изображение. Сама не зная почему, монахиня молвила: «Вот бы хорошо изобразить старца Серафима с медведем». Живописец спросил ее, почему она так думает, и тогда она первому рассказала ему, как была свидетельницею повиновения медведя отцу Серафиму. Тогда именно минуло и заповеданных старцем 11 лет.

Можно думать, что с тех пор и стали рисовать старца кормящим медведя.

Разве нет чего-то детского в этой умиленной картине, в этом разговоре наивной монахини с ее вопросами: «А если увидят? А если заколют?» – детского в смысле неслыханного на земле благодушия, незлобия, которые поражают и растрогивают нас в детях.

Или вот разговор, предшествовавший одному чуду отца Серафима над птицами.

Монах, занимавшийся садоводством, пожаловался старцу, что его одолели воробьи, все клюют его кусты и деревья.

– Нет, батюшка, – ответил старец, – запрети им, чтоб они чужих плодов не съедали.

Монах стал просить его, чтоб отец Серафим помолился об отвращении этой напасти, а старец опять повторил:

– Нет, нет, запрети им, батюшка!

Когда на другой день монах пришел в сад, он увидел, что воробьи густой стаей осыпали малину, но только смотрят на ягоды, а не клюют их. И стал тогда монах верить в силу слова отца Серафима.

VII

Отношение старца к детям представляет одну из самых трогательных черт отца Серафима.

Одна бедная женщина, оставшись после смерти мужа без пенсии и без всяких средств, отправилась в Саров посоветоваться с отцом Серафимом, как ей жить. «Сооруди храм», – отвечал ей старец. Этот совет ей, бедной женщине, выстроить храм показался ей столь несообразным и странным, что она усомнилась в отце Серафиме и в большом смущении вернулась домой. Она пошла, чтобы успокоиться, в церковь, и здесь неизвестная женщина дала ей на руки ребенка, чтоб поднести к причастию, а сама скрылась. В городе узнали об этом происшествии, что бедной женщине придется воспитывать девочку. Губернатор предложил дворянству обеспечить эту вдову, и ей назначили пенсию. Она стала жить безбедно с подкинутой ей девочкой и поняла тогда, о сооружении какого храма говорил ей старец.

Едет в Саров один состоятельный помещик Теплов с женою и детьми, и дорогою жена жалуется мужу, что старший сын, десятилетний мальчик, весь погружен в чтение духовных книг, не обращая внимания на окружающую жизнь, и что вообще их дети слишком уж заняты всем священным и не заботятся о науках, уроках и о всем, необходимом в светской жизни.

– Матушка, – говорит ей старец Серафим, когда они пришли к нему, – не торопись детей-то учить по-французски и по-немецки, а приготовь душу-то их прежде, а прочее приложится им потом. – И, обнимая старшего сына их, он называет его «мое сокровище».

Вот старец у себя в келье подымает с полу маленькую девочку, которая сама не может приложиться к образу Божией Матери, к которому старец дает прикладываться всем своим посетителям, и на своих руках подносит ее к образу, чтоб она поцеловала его.

Вот к старцу приезжают совершенно неизвестные ему барыня с дочкой. Дочка только что подала полтинничек колоднику, который в тяжелых цепях шел мимо монастыря и был очень жалок.

– Вот это хорошо, – говорит старец девочке, – что полтинничек-то подала бедному.

Да, он любит и хранит детей.

Одна монахиня, только что приехавшая для поступления в Дивеев, много скорбела, чувствуя трудность иночества. За всенощной под Рождество ее умилил вид сироток, монастырских воспитанниц, стоявших вокруг игумении. И когда отворили для величания Царские двери, она увидела, что сзади монастырских малюток с распростертыми руками, как бы защищая их, стоит отец Серафим. С испугом и радостью смотрела она на это дивное явление, но на лицо старца, сиявшее невыносимым светом, смотреть не могла.

Вот несколько примеров горячей веры детей в старца Серафима, чрезвычайной к нему привязанности.

Мы упоминали о супругах Тепловых, которым старец велел не препятствовать религиозной настроенности их детей. В 1846 году младший их сын вывихнул себе ногу и около двух лет страдал от этого вывиха. Между тем мальчика надо было определять в военную службу. Веруя в целебную силу отца Серафима более, чем в искусство врачей, отец 3 декабря 1848 года, несмотря на глубокие снега, отправился с двумя сыновьями в Саров. Там, у целебного источника, младший сын, помолившись, вымыл себе ногу водой. Чрез несколько часов дети отпросились опять на источник. По дороге, несмотря на боль в ноге и неудобство протоптанной в снегу тропинки, меньшой сын, держа в руке бутылку, обогнал старшего брата. У источника он зачерпнул воды, разделся и облился водой от головы до ног, потом, одевшись, стал на колени пред иконами, молясь старцу Серафиму об исцелении. Оба брата долго молились там коленопреклоненные, и, несмотря на мороз, им не только не было холодно, но оба они вспотели. Возвратясь в гостиницу, меньшой объявил, что он не чувствует уже никакой боли в ноге. Он был совершенно здоров и поступил в кавалерийский полк.

Дочь петербургского частного пристава Муратовского, Мария, получив от одного монаха изображение отца Серафима, чрезвычайно к нему привязалась и никогда с ним не расставалась; когда же выучилась грамоте, любимым ее чтением стала книга о жизни и подвигах старца Серафима. И кроткий старец вознаградил Марию за такую любовь к себе. У ее отца, человека небогатого, была большая семья. Марию он решил поместить в тамбовский институт, надеясь на то, что туда попасть легче, чем в петербургский. Но, хотя девочка в Тамбове сдала экзамен благополучно, по баллотировке она в институт не попала, и ее взяла к себе на время одна добрая и набожная особа, которая утешала девочку, что старец Серафим устроит ее судьбу... Случилось, что местный губернатор, человек добрый, просматривая бумаги девиц, которым было отказано в приеме в институт, увидал в документах Марии Муратовской, что ее крестил один из богатых московских сановников. Губернатор написал этому барину, прося его войти в положение крестницы, и вскоре крестный отец прислал деньги – весь годовой взнос за учение. Девочка поступила в институт.

Маленький, по четвертому году, сын священника Александра Виноградова начал заикаться.

Недостаток этот принял у него ужасающие размеры. Бывало, прежде чем произнести слово, он минут пять, раскачиваясь, мычит: а, а, а... весь надуется, покраснеет, наконец схватится за скулы, заплачет и убежит. Много тужили родители об этом несчастье сына, но помочь ему не могли. Знакомые дали матушке почитать книгу об отце Серафиме, и она читала ее сыну вслух. Мальчик, развитый не по летам, внимательно слушал чтение и чрезвычайно полюбил старца. Любовь эта выражалась в нем тем, что он целовал картинки, изображавшие старца, и прижимал их к себе. Как-то во время Пасхи мальчик так заикался, что, смотря на его муку, мать его и няня обе расплакались. Приласкав сына, мать просила его всегда во время звона к «Достойно» молиться Богу и просить старца Серафима исцелить его. Мальчик обещал это с радостью. Сама же мать, дав обет отслужить по отце Серафиме панихиду, пошла рассказать о том мужу. Муж ее, не читавший еще в то время жизнеописания старца, равнодушно отнесся к ее намерению. Между тем мальчик вдруг стал говорить совершенно гладко, и так продолжалось три недели, в течение которых панихида отслужена не была. Опять стал мальчик заикаться. Тогда матушка заставила мужа прочесть книгу о старце, и батюшка тоже уверовал в него. Когда с усердием отслужил панихиду, мальчик стал говорить опять хорошо.

По чрезвычайности видений замечательно исцеление старцем Серафимом в 1856 году восьмилетнего мальчика, единственного сына костромского вице-губернатора А.А. Борз<ен>ко.

Болезнь началась спазмами в желудке, потом появилась тоска. Крепкий, веселый мальчик стал хиреть. Тоска разрешалась припадками с появлением изо рта пены, в дыхании наступали спазмы. Припадки повторялись раз по пяти в день. Доктора не могли помочь ребенку.

Как-то родители его получили от госпожи Давыдовой (впоследствии игумении Костромского монастыря Марии) описание жизни и чудес отца Серафима и, читая вместе эту книгу, дивились цельбоносной силе старца.

Однажды ночью во сне больной ребенок видит Спасителя в красной одежде, окруженного Ангелами. Спаситель сказал: «Ты будешь здоров, если исполнишь то, что тебе приказано будет старцем, который к тебе придет». Когда кончилось видение Спасителя, к мальчику явился старец, назвал себя Серафимом и сказал ему: «Если желаешь быть здоровым, возьми воды из источника, находящегося в Саровском лесу и называемого Серафимовым источником, и три дня утром и вечером водою этою омывай себе голову, грудь, руки и ноги и пей ее».

Проснувшись, ребенок рассказал свой сон няне, которая передала и родителям его. Они пришли к кроватке сына, и он повторил им свой сон. Родители были обрадованы, но не знали, как им достать воды. Под утро мальчик видел еще сон. Окруженная Ангелами, к нему пришла Царица Небесная и с любовью приказала ему непременно устроить то, что советовал отец Серафим.

Теперь вся забота родителей была в том, как бы достать воды. Поутру принесли записку от г-жи Давыдовой, которая уведомляла о своем возвращении из путешествия. От нее они и достали воды из Серафимова источника и стали ею лечить сына, как было велено ему в сновидении. В 1860 году они с сыном, уже двенадцатилетним мальчиком, приезжали в Саров благодарить старца и поклониться его могиле, и тогда письменно удостоверили пред настоятелем об этом чуде.

Вот накануне экзаменов в Горный институт заболевает (в 1864 году) Димитрий Собанеев.

Мать в отчаянии молится отцу Серафиму, и ночью старец во сне говорит ей: «Сын твой выздоровеет и испытание в науках выдержит».

Она утром идет в лазарет, но сын уже на экзаменах. Он возвращается, с успехом выдержав их, и говорит, что и ему ночью являлся старец со словами: «Выздоровеешь и испытание выдержишь».

Когда думаешь об этом отношении отца Серафима к русским детям, вспоминается его собственное детство: тихое, благодатное, среди верующих людей, под крылом умной, набожной, ласковой матери... Стараешься представить себе внутренний мир избранного ребенка – и не можешь проникнуть в запечатлевшую его тайну... Видишь только, как Ангелы на своих руках несут резвого мальчика, упавшего с верху высокой колокольни и очутившегося целым на земле. Видишь только, как Владычица мира является к безнадежно больному Прохору с обещанием исцелить его и чрез несколько дней посещает его в лице чудотворной Своей иконы, неся ему исцеление... А прочее скрыто от глаз – та великая внутренняя работа, во время которой все лучшее содержание русского народа легко и свободно вошло в чуткую душу ребенка и стало всходить там, готовя обильный урожай. Кто подсмотрел тайну развития зерна в благодатно-плодородной почве, кто подслушал рост трав, упоенных на заре свежей росой? Есть такие явления в жизни, есть такое таинственное в детстве, что о нем можно лишь мечтать, но не увидеть его вполне и воочию. Та святыня, к которой можно подойти лишь издали, издали поклониться ей и отойти с разогретым сердцем и с душой, более чистой и лучшей...

VIII

Каким был старец при жизни: те же индивидуальные черты его характера, как можно видеть из многочисленных явлений его, сохранились в нем и поныне.

Являясь в сновидениях и наяву, кроток и тих старец. И к мягким, нежным словам его можно приложить то имя, каким древний «списатель жития» преподобного Сергия означает свойство его речи: благоуветливость.

То видят его во сне, как он молится у изголовья больных; то, стоя у их постели на коленях, кормит их заботливо каким-то врачевством.

Вот он располагает сердце ярой раскольницы так, что она сама приносит игумении дарственную запись на тот самый дом, за который только что просила у монастыря несообразно высокую цену; а игумению предупреждает, являясь к ней и успокоительно говоря три слова: «Придет и принесет» (свидетельство игумении Пульхерии).

Вот он в белом балахоне с медным крестом на груди воочию является ночью к барыне, задыхающейся от нарыва в горле, и, благословляя ее с произнесением коротких слов «простая и добросердечная», исцеляет ее.

Вот идет муромскими лесами богомолка и издали слышит крики и стоны: разбойники на дороге грабят двух проезжих. Она берет бывшее при ней изображение отца Серафима и осеняет им то место, откуда доносятся крики. Разбойники в страхе бегут, так как им представилось, что на них с угрожающим видом бежит старый согбенный монах, а за монахом толпа народа с кольями.

Вот воры хотят подломать лавку одного почитателя отца Серафима, но, взломав запоры, бегут, потому что старец, приняв вид караульщика, начинает мести около лавки и тогда же ночью говорит об этом во сне матери хозяина.

Вообще за последние 70 лет9 в глубоких недрах русской жизни происходит поразительное явление.

Человек, уже 70 лет назад схороненный в могиле у Успенского собора Саровской пустыни, ходит по всему пространству России.

Он входит в крестьянские избы, и в городские дома, и в лачуги, и во дворцы царские, внося повсюду с собой благословение, утешение, разрешение горя и бедствий. Иногда даже другие святые, являясь людям, научают их обращаться к этому дивному человеку, говоря, что он имеет великое дерзновение у Бога.

Преподобный Серафим Саровский. Литография 1866 г.

Инославные христиане, испытав на себе чудодейственную помощь непостижимого старца, начинают с ревностью чтить его.

Тяжко карает Господь тех, кто хулит этого сияющего небесною славою, хотя не прославленного еще на земле церковною славою чудотворца.

Можно смело сказать, что ни один праведник до причтения своего к лику святых не пользовался таким почитанием, как старец Серафим.

Во имя его воздвигнуты две женские обители – Серафимо-Дивеевская и Серафимо-Понетаевская. Ради его имени множеством людей, начиная с членов царствующего дома, принесены громадные пожертвования...

Изображение старца уже давно ставится вместе с иконами, и церковное прославление его с горячим нетерпением ожидалось множеством его почитателей.

IX

С чувством необыкновенной радости я после праздника Преображения ехал в Саров.

Все то, что я переживал с детства, думая об отце Серафиме, все, что узнал о нем в последствии, множество необыкновеннейших рассказов о его делах при жизни, о его загробных явлениях, восторженные отзывы о местах, где он спасался, – все это теперь воскресло в памяти с великою силою, все это обступало и заполонило мой внутренний мир.

В ту пору, когда до Арзамаса не было еще железной дороги, проведенной теперь от Нижнего и несколько сокращающей путь на Саров, – в ту пору можно было ехать из Москвы четырьмя путями.

До Рязани по железной дороге, оттуда на пароходе по Оке до пристани Ваташка, а оттуда верст восемьдесят на лошадях до Сарова. Путь этот был удобен только при половодье раннею весной, так как в остальную часть судоходного времени Ока мелководна. Затем можно было ехать на лошадях в Саров из Мурома, но этот путь продолжителен. Наконец, верст сто с небольшим грунтовой дороги отделяют Саров от двух станций Рязанско-Казанской

Вид города Арзамаса. Фото начала XX в.

железной линии – Сасова и Спасска. Я ехал на Сасово.

Выбрав поезд, отходящий из Москвы под вечер, я на следующее утро вышел в Сасове.

Несколько ямщиков обступило меня, узнав, что я еду в Саров, и я за 25 рублей нанял тарантас тройкой. Часть пути, до города Кадома, должны были везти меня почтовые сменные лошади, а от Кадома, где кончался почтовый тракт и шел вплоть до Сарова проселок, должны были везти одни и те же лошади, не сменяясь, и вернуться со мной в Кадом же. За условленную плату я выговорил ехать в Саров, пробыть там дня два–три, побывать на день в Дивееве и вернуться в Сасово.

Время, несмотря на август, было удушливожаркое. Все лето была страшная засуха. Я задолго до поездки ужасался тех облаков пыли, в которых мне придется двигаться, и принял все меры предосторожности, чтоб, сколько возможно, защититься от нее, и первые десятки верст ехал с поднятым верхом. К величайшему своему удивлению, я заметил, что пыли нет ни малейшей. И все время пути в Саров и обратно на меня не упала ни одна пылинка. В простоте веры мне казалось, что великий старец охраняет всех едущих в пути от всего, что они считают неприятным для себя, – и не с одним мной, а со многими другими было подобное. Многие замечали, что раз решишься ехать к отцу Серафиму, то все обстоятельства складываются особенно благоприятно.

До Кадома мы ехали очень быстро. В Кадоме мне дали в ямщики подростка, который не знал вовсе дороги в Саров. Он бывал верстах в тридцати в большом селе, которое стояло на нашем пути и в котором мы должны были кормить лошадей, но дальнейшая часть пути, именно та, которою мы должны были ехать ночью, была ему совершенно неизвестна. Не доезжая этого села верст десять, с одной из лошадей сделался припадок. Я мысленно молил старца, чтоб не вышло с ней чего худого, и, слава Богу, она оправилась. Виды по дороге были красивые. Особенно живописен был один пункт, с которого видно было вблизи и в отдалении много церквей.

Громадное село, где мы остановились под вечер, расположенное в несколько улиц, носило отпечаток глубокой, настоящей деревни, не тронутой железнодорожной цивилизацией. Самодельные одежды женщин и мужчин, своеобразно повязанные головы у женщин, у многих молодых женщин за ушами в виде украшения пушинки

Дорога на Саров. Фото начала XX в.

В том богатом постоялом дворе, где мы остановились, старый хозяин, высокий, плечистый, с изжелта-седыми кудрями, его сын и внук, ухватистый парень, все в лаптях и в рубахах из грубой домашней ткани, так разительно отличались от типа трактирщиков и дворников центральных губерний.

Уже совсем стемнело темнотой августовской густой ночи, когда мы выезжали из этого села. Мужики растолковывали моему вознице, как ехать, какой руки держаться, где сворачивать. Объяснения были довольно сбивчивы, так как путь лежал сначала открытым местом, а в этой губернии, к сожалению, большие дороги не обсажены старыми, вековыми деревьями, как, например, в Смоленской губернии.

Мы поехали. Первое время, пока во встречных деревнях народ еще не улегся спать и можно было спрашивать, так ли едем, мы были покойны. Но вот долго не попадается деревень... Как знать, не пропустили ли мы нужного поворота и не забираем ли в сторону. Ямщик слезает с козел, становится на колени посреди дороги и, зажигая спичку, смотрит, есть ли по дороге трава. Травы нет, значит, это большая дорога и мы едем правильно.

Не спав до того несколько ночей, проведенных тоже в поездках на лошадях, я начинаю подремывать. Проходит, вероятно, час-полтора. Меня будит рассуждение ямщика. Он боится, что мы сбились. По счастью, можно различить, что сейчас околица и за ней начинается деревня. Я приказываю ему постучаться в окно какой-нибудь избы. Высовывается взлохмаченная голова крестьянина, и ямщик вступает с ним в объяснения.

– Эх, – слышу я его голос, – в сторону забрали.

– Ну так выведи нас на дорогу, – говорю я ему.

– Да ведь версты полторы вас везти придется.

– А ты садись на козлы, только оденься. Я тебе на чаек дам.

Но мужик выходит в одной рубашке, босой, без шапки и, примостившись на козлах, командует ямщиком. Далее путь уж не сбивчивый, только мужик с большим жаром толкует ямщику о большой Саровской мельнице, которая должна к рассвету остаться у нас влево. Мы расстаемся с нашим проводником. Всходит луна, и ехать при ней удобней. Я приказываю ямщику во всякой встречной деревне стучать в какое-нибудь окно и спрашивать чрез стекло, этот ли путь на Саров.

Мною овладевает сладкая дремота. Сквозь нее я испытываю еще усиленное полубессознательное какое-то блаженство оттого, что приближаюсь к Сарову. Во мне нет уже отдельных представлений о том, что я увижу, но, как волшебная сказка, в утомленном мозгу встает что-то необычайное, громадное, особенное, бесконечное, и я всей душой удивляюсь ему и зову его. В таком настроении я заснул.

Меня разбудила предутренняя свежесть. Восток чуть алел. На небе потухали последние звезды.

Мы ехали открытым местом. Вдали протянулась чернота непрерывных лесов. В самой неудобной позе ямщик спал, положив голову на армяк, подостланный рядом с ним на козлах. Лошади двигались шагом. Взяв вожжи, я поправил до ближайшего села, оставив ямщика спать.

В селе уж поднимались хозяйки, кричали петухи, сбиралось стадо, бабы шли с коромыслами за водой.

После села вскоре начался длинный, длинный густой лес – уже Саровская земля.

Поеживаясь от холода, я вглядывался вглубь его. Мне казалось, что вот-вот тяжелою поступью пройдет Серафимов медведь. Мелькнет черная фигура кого-нибудь из древних отшельников, Назария10 или Марка11, или в белом балахоне, согбенный, с ношей на плечах, появится сам дивный из дивных, величайший из великих, старец Серафим... Но лес был тих, суров и безответен.

И мы едем, едем. Скучно, нетерпение мучит до боли.

Вдруг лесная стена впереди точно раскрывается, и, облитый лучами восходящего солнца, перед нами вдали стоит белоснежно-белый с золотыми главами собор: Саровский Успенский собор. Что-то чрезвычайно знакомое и дорогое сказалось мне в его очертаниях. Он близко напомнил мне заветную «Великую церковь» Киево-Печерской лавры, по образцу которой он действительно построен...

И долго стоял пред нами, как корабль, причаливший в безопасную пристань, этот величественный храм.

Вот наконец и Саров, на высокой, кажущейся нам отвесной, горе. Мы медленно взбираемся вверх по вьющейся дороге, останавливаемся у гостиницы. Я еле понимаю, что говорю; чрез пять минут после того, как мне отвели комнату, я уже улегся и как убитый засыпаю. Ни разу не приходя в себя, я просыпаюсь уже после вечерни.

Вид Саровской пустыни с юго-восточной стороны. Фото 1903 г.

X

Саров!..

Сколько необыкновенного в его судьбе!

Когда-то на этой горе стоял оживленный, воинственный татарский город Сараклыч с грозными бойницами, окруженный валом, защищенный глубокими рвами... Он держал в повиновении окрестное население. Пришло время, и русские прогнали татар, и «царственнейший город» запустел и заселился дикими зверями; пропали всякие следы кипевшей здесь воинственной жизни.

И вот чрез века один за другим несколько иноков поселяются на месте «Старого Городища». Они слышат звон невидимых колоколов, от которого вся гора трясется, и верующее сердце их говорит им,

Иеросхимонах Иоанн, первоначальник Саровской пустыни. Литография XIX в.

что велик должен быть удел этого места... Но все эти первые иноки, пожив недолго в этой пустыни, покидают ее.

Наконец, приходит первоначальник Саровский, Иоанн12... Ни страшная, временами нападающая

Преподобный Назарий, игумен Валаамский. Литография XIX в.

на него тоска, ни козни нечистых духов, ни болезни не могут изгнать его из этого места. Он начинает копать в горе пещеры, к нему собирается братия и, по освящении церкви, торжественно и согласно обещается хранить нерушимо, пока стоит обитель, устав...

Строгая жизнь иноков, ряд выдающихся настоятелей привлекают к пустыни и богомольцев, и усердие богатых людей. Возникают великолепные Саровские храмы. В годины бедствий пустынь щедро благотворит народу. Удобства к «иноческому деланию» привлекают в Саров людей, ищущих подвига, и, наконец, в нее вступает13 послушник Прохор Мошнин, которому суждено было сиять незаходимым сиянием и светить русскому народу под именем старца Серафима...

Колокольня и святые ворота Саровской пустыни. Фото начала XX в.

XI

Вот я чрез ворота в очень высокой колокольне прошел к Успенскому собору, спрашивая, где часовня.

Мне показывают прилепленную к соборной стене широкую низкую часовню со стеклянными стенами. Там большой, тяжелый мавзолей. Неужели под ним?

Часовня над могилой преподобного Серафима. Фото начала XX в.

– Да, тут!

Я стою у могилы отца Серафима.

В эту минуту нет никого в часовне, ничто не мешает сосредоточенно думать о нем, и невольно, припав к холодным надгробным камням, спрашиваешь его, видит ли он, принимает ли он это посещение.

А он смотрит со стен в нескольких больших, живописных изображениях своих...

Вот он молится в лесу на камне. Каштановые волосы рассыпались по плечам, на белом балахоне блестит медный крест – никогда не снимавшееся им с груди материнское благословение. Он поднял руки и голову к небу, взывая гласом мытаря: «Господи, милостив буди мне грешному!»

Тысячу ночей провел он в такой молитве, предпринятой им, чтоб победить «врага», восставшего на него «мысленной бранью», с неслыханною силой... Как вынес он это моление? Когда его впоследствии спрашивали, была ли ему тогда Божия помощь, он отвечал: «Да, иначе сил человеческих не хватило бы! Внутренно подкреплялся и утешался я этим небесным даром, нисходящим от Отца светов. Когда в сердце есть умиление, то и Бог с нами!»

Вот старец, сидя на колоде, кормит медведя. Ласково подает он ему кусок своего насущного хлеба, и разумное животное ласково и рачительно, осторожно принимает от него этот кусок... И сами собою тут шепчутся читанные мною в одном доме пред изображением этого же подвига старцева милосердия слова веры и любви. «Дикий зверь имел у тебя трапезу свою. Питай и меня, раба твоего!»

Вот старец копошится у своего колодца – родника в ближней пустыньке, там, где исцеляющая благодать действует так же дивно, как в евангельской Вифезде, с тою разницею, что в Вифезде лишь раз в году Ангел Господень, сходя в купель, возмущал воду цельбоносною силой, и сила эта действовала лишь на одного того, кто первый спускался в воду по возмущении ее (см.: Ин. 5, 2–4), а здесь, в Серафимовом источнике, ищи исцеления когда хочешь, днем и ночью, летом и зимой, и в своем доме за тысячи верст чудесная вода принесет тебе облегчение, только веруй, что сильна исцелить тебя молитва старца Серафима...

Внутренний вид часовни и лестница к могиле преподобного Серафима. Фото начала XX в.

Вот, стоя со сложенными крестом на груди руками, с неизменным распятием, материнским благословением, старец коленопреклоненный стоит бездыханным пред келейной своей иконой Богоматери «Умиление», которую он называл «Всех радостей Радость»...

Видение настоятелю Глинской пустыни игумену Филарету о вознесении души преподобного Серафима. Хромолитография начала XX в.

Что чувствовала его душа в ту минуту, как неслась, по выражению одного славного подвижника (старца Парфения Киевского), «от земного, бедственного, многоплачевного, свирепого, прискорбного и болезненного странничества в небесное, любимое, блаженное, покойное, всевеселящее, немерцающее, бессмертное, нескончаемое, вечное и неизреченное отечество?»

Но какое ликование было тогда на небе, можно судить по тому, что, велением Творца, сама природа земная отразила славу того часа. В ночь отшествия отца Серафима «к небесным» в далекой Глинской пустыни благочестивый настоятель Филарет, выходя от заутрени, увидел в небе некое великое торжество, выражавшееся в необычайном свете. Остановился он, задумался и сказал: «Вот как отходят души праведных. Ныне в Сарове душа отца Серафима возносится на небо».

И я стоял, полный всех этих значительных воспоминаний, а предо мной, отделенный глубиною каких-нибудь двух–трех аршин земли, лежал во гробе он, «убогий Серафим».

Мне казалось, что-то ласковое, зовущее, обещающее помощь и сострадание стояло в воздухе. Мне казалось, что я услышу из земли те слова, с которыми обращался отец Серафим к своим детям: «Радость моя, сокровище мое!»

Мне вспоминался тогда слышанный незадолго до отъезда рассказ одной московской монахини, ездившей в Саров. Всю дорогу она, никогда не расстававшаяся с болезненной старухой теткой, тоже монахиней, была как безумная от страха за нее, моля Бога, чтоб та не умерла во время ее отлучки. С тяжелым сердцем пришла она к могиле старца и, припав к надгробию, излила ему всю душу, умоляя его не дать старушке умереть без нее. Она хорошо знала, что в часовне она одна. Вдруг она, прижавшая свое лицо к памятнику с наружной стороны, явственно слышит легкие шаги по ту сторону памятника, между памятником и стеною собора. Она быстро подняла голову. Трепет пронял ее. Сердцем она живее действительности почувствовала присутствие здесь отца Серафима; она была пред ним, как пред живым. И вдруг все ее беспокойство разом исчезло, и она стала уверена, что все дома благополучно. Тихая радость переполняла все ее существо. Действительно, она без всякой более боязни пробыла в Сарове и вернулась домой, где в ее отсутствие все шло хорошо.

Стоя у могилы старца, я вспоминал о том, как он был схоронен. Он лег в том самом дубовом гробе, который за много лет до кончины он себе сам приготовил. Еще за неделю до смерти, в праздник Рождества 1832 года, он напоминал, чтоб его положили в этом гробе. На груди у него лежит финифтяная икона преподобного Сергия, которую он накануне смерти передал одному монаху, прося положить ее к нему в гроб. Эту икону прислал ему наместник Троице-Сергиевой лавры, духовник митрополита Филарета14, архимандрит Антоний15. В руке отца Серафима разрешительная грамота.

Отпевание преподобного Серафима в Успенском соборе. Гравюра XIX в.

Дубовый гроб, сделанный самим преподобным Серафимом. Фото начала XX в.

Когда ее за отпеванием влагали ему в руку, пальцы руки сами собою разжались, чтоб он принял грамоту. Сколько чувств носилось тогда в час отпевания в соборе, переполненном народом до того, что от спертого воздуха тухли свечи пред местными образами! Что переживали современники, хороня то сокровище, которое вскоре снова взойдет над землею, чтоб больше уж никогда не скрываться в нее?..

Но вот, через дорогу, корпус, в котором находится его келья.

Сам не свой, с замиранием сердца бреду я к этой келье. Что за зрелище было тут в те дни, когда старец после приобщения возвращался из собора к себе! Сотни народа теснились вокруг него, чтоб видеть. А он со светлым сияющим лицом, весь ушедший в свое счастье только что совершившегося соединения со Христом, шел в глубоком умилении, никого не видя, ничего не слыша, никого не благословляя. А народ, не смея нарушить сосредоточенности его, не заговаривал с ним, а рвался лишь взглянуть на это благодатное лицо земного ангела.

Но и в обычные дни здесь часто бывал громадный наплыв людей. «Торопливо войдя в монастырь, – вспоминает госпожа Еропкина о первом посещении ею Сарова, – я была поражена необыкновенным зрелищем. Между Успенским собором и противоположным одноэтажным корпусом, точно волны, двигались густые массы народа. Из расспроса других узнаю, что в этом самом корпусе живет отец Серафим. Вмешиваюсь в толпу народа из всякого пола, возраста и звания, сквозь них пробираюсь к крыльцу, куда и все также стремились. С большим трудом втираюсь в самую келью отца Серафима. Я, по примеру других, старалась приблизиться к нему и протянула ему свою руку для принятия благословения, еще не видя его лица. Он, преподавая мне благословение и сухариков, сказал: “Приобщается раба Божия Анна благодати Божией”».

Старец Серафим, идущий из храма. Литография 1885 г.

Вот одно из типичных первых посещений старца личностью, совершенно ему незнакомою. С какими мыслями подходили к нему, с каким страстным и святым любопытством? Ведь на него смотрели, как на последнее прибежище там, где земные силы сделать ничего не могли, от него ждали невозможного. Ехавшие к нему уже были подготовлены к чему-то громадному, необычайному, наслышавшись подобных отзывов, произнесенных с восторгом в голосе, с выражением радости в лице теми, кому выпало на долю счастье видеть это воплощение благодати... Но и приготовленные такими отзывами о старце, люди находили большее, чем они ждали.

Всюду, на всяком полшаге, теснятся тут такие захватывающие воспоминания. У этого крылечка старец в мае 1829 года совершил одно из великих своих чудес. Муж внезапно заболевшей крестьянки Гурьевой кинулся к отцу Серафиму и приехал в Саров около полуночи. Бог известил старца о беде мужика и, когда Гурьев подходил к заветному крылечку, старец уже дожидался его и ласково сказал: «Что, радость моя, поспешил в такое время к убогому Серафиму?» Рассказал мужик о болезни жены и услышал ответ: «Она должна умереть». Упав к ногам старца, Гурьев, твердо веря в дерзновение его пред Богом, умолял его помолиться, чтоб жена его осталась жива. И старец сделал по вере веровавшего. Он закрыл глаза и углубился в безмолвную молитву. Так молился он минут десять, потом открыл глаза, сиявшие небесною радостью, поднял крестьянина, все еще лежавшего у его ног, и сказал: «Ну, радость моя, Господь дарует супружнице твоей жизнь. Гряди с миром в дом твой». Жена его выздоровела, и облегчение началось с той именно минуты, когда отец Серафим молился.

Вот сени. Сперва келья, где жил отец Павел, сосед старца, не бывший собственно келейником его, но иногда ему кое в чем помогавший, человек простой и хороший, о котором старец Серафим говаривал: «Вот отец Павел спасается незлобием своим: никого не осуждает. Видит только собственные грехи свои». И вот вторая дверь в келью отца Серафима.

Невольно останавливаешься пред входом в это священное место. И как применимы здесь слова, обращенные некогда великим Филаретом к келье преподобного Сергия. И здесь с каким правом можно воскликнуть: «Отворите мне дверь тесной кельи, чтобы я мог вздохнуть ее воздухом, который трепетал от гласа молитв и воздыханий Серафима, который орошен дождем слез его, в котором впечатлено столько глаголов духовных, пророчественных, чудодейственных. Дайте мне облобызать праг ее сеней, который истерт ногами Праведного и чрез который однажды переступили стопы Царицы Небесной».

Здесь текла эта сокровенная в Боге жизнь, здесь величайшие созерцания духовные посещали человека Божия, здесь высказано столько признаний, пролито и утерто столько слез. Вместо горя, камнем висевшего на сердце, сходила радостная тишина, чудным образом горе рассеивалось и исчезало, как тучи с неба, когда проглянет лучезарное солнце. Здесь совершалось его ежедневное внешнее мученичество и познавал он величайшее духовное счастье. Здесь он призывал Бога, спасал шедший к нему мир. Сюда низошла к избраннику Своему для долгой беседы, как с родным и близким человеком, Всесвятая Владычица мира. И хочется воскликнуть, стоя у порога этого святилища: «Братие, ведь все это здесь!» И среди какого убожества совершались эти чудные события! Маленькая, аршин шесть квадратных, четырехугольная комната, освещаемая справа одним окном, смотрящим на обрыв Саровской горы и далее на дорогу, пролегшую среди зелени и леса. В углу лежанка из белых кафелей с зелеными узорами. Стены покрыты большими, в рост, картинами, изображающими старца в разных видах. Особенно жизненной кажется та, где он идет словно вам навстречу в белом балахончике, согбенный, и глаза его смотрят вам прямо в душу. 22 мая 1890 года Ю. В. Каразина, прибыв в Саров, пришла в эту келью. Подойдя к изображению старца, она увидела, что лицо оживляется, что глаза движутся и открываются, движутся и брови. Тут икона «Умиления», изображающая Богоматерь без Младенца со склоненным челом и опущенными долу глазами, с руками, сложенными на груди. Какое выражение лика: внимает ли Богоматерь молящимся, или прислушивается к сокровенному голосу Своего сердца, но вся Она – светоносная красота и тайна. В витрине некоторые вещи старца: железный крест, который он носил под одеждой, Евангелие.

Келья эта не была жилищем отца Серафима с первого времени его пребывания в Сарове. Послушником он жил в другом месте, и там, где стояла его тогдашняя келья и где явилась ему, послушнику Прохору, Пресвятая Богородица, чтобы исцелить его от трехлетнего тяжкого недуга, вскоре после того была воздвигнута больничная церковь во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

Явление Божией Матери преподобному Серафиму (бывшему еще послушником) во время его болезни. Литография 1885 г.

В последней своей келье он проводил в разные эпохи разный образ жизни. Был он тут затворником. Тогда единственно, что держал он в ей келье, была икона с горящей лампадой и обрубок пня вместо стула.

XII

Больничная церковь во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, построенная на месте кельи отца Серафима, где он был чудесным образом исцелен Божией Матерью. Фото начала XX в.

В келье лежала охапка дров для печи, никогда не топившейся. Сквозь закрытую дверь было слышно, как он вслух читает Священное Писание и вслух же толкует его себе. Некоторые, подходя к двери, внимали ему. В праздник ему приносили в эту келью Святые Дары, и он приобщался. После пятилетнего затвора он открыл двери кельи, к нему всякий мог войти, а он, продолжая свои занятия, не отвечал на вопросы; еще через пять лет он начал беседовать.

Во время старчества отца Серафима келья имела такой вид. Главным украшением ее была келейная немалых размеров икона Богоматери «Умиление»16, которую он называл «Всех радостей Радость», и другие иконы. Некоторые иноки бывали свидетелями того, как по слову старца лампады пред иконами сами собой зажигались. У передней стены была простая скамья с камнем в изголовье вместо подушки. У двери охапка дров, на которых он иногда, как на ложе менее удобном, чем скамья, ложился для отдыха. Вся келья его была завалена разными предметами в мешках и лежащими просто, которые ему по усердию приносили, и, между прочим, штуками крестьянских холстов. Впереди келья была заставлена большими бутылями и бутылками с елеем и святой водой и с церковным вином в бочонках. Все это он держал для раздачи богомольцам. Келья была вообще так загромождена, что оставался едва маленький и узкий ход от двери к образам. И в двух медных круглых, вроде подносов с местечками для свеч, подсвечниках горели у него сотни свеч, от которых в тесной келье была постоянно сильная жара.

Замечателен повод, по которому он теплил у себя столько огней – лампад и свеч. Он объяснил это одному из своих посетителей так: «Как вам известно, у меня много особ, усердствующих ко мне и благотворящих сестрам дивеевским. Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться за них. Вот когда я читаю правило свое, то поминаю их сначала единожды. А как я не смогу повторять их на каждом месте правила, то и ставлю за них эти свечи в жертву Богу – за каждого по свече; за иных – за несколько человек одну большую. И, где следует, не называя имен, говорю: “Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег Тебе аз, убогий, сии свечи и кандила”. Это не моя, убогого Серафима, человеческая выдумка или, так, простое мое усердие, ни на чем божественном не основанное. Моисей Боговидец слышал глас Господа: “Моисее, Моисее, рцы брату твоему Аарону, да возжигает предо Мною кандила во дни и в нощи: сия бо угодно есть предо Мною и жертва благоприятна Ми есть"» (см.: Исх. 30, 1, 7–8; Лев. 24, 1–2).

Отец Серафим по этим свечам необыкновенным образом знал, кому грозит опасность греха. «Если кто имеет веру ко мне, убогому Серафиму, – говорил он, – то у меня за сего человека горит свеча пред святой иконою. И, если свечка падала, это было для меня знамением, что человек тот пал в смертный грех. Тогда я преклоняю свои колена за него пред благоутробием Божиим».

Вы стоите в безмолвной келье, окруженные смотрящими на вас со всех сторон его изображениями. Из окна в келью глядится вольный, просторный, чисто русский вид. Тихо потрескивают горящие пред иконою свечи, и вам странно-странно тут. Сколько чувств вместилось в тесном пространстве этой кельи, какие изумительные здесь происходили встречи старца со стремившимися к нему издалека людьми.

Вот приехала в Саров молодая вдова помещица Анна Петровна Еропкина. До свадьбы было ей видение: какой-то неизвестный ей старец, подойдя к ее постели, произнес за нею: «Напрасно идет она замуж. Много, много два или три месяца проживет ее муж. Каково же ей будет попасть из сирот во вдовы – ведь это все равно, что из огня да в полымя». В феврале 1829 года она обвенчалась со страстно, безумно любимым ею женихом, а в мае схоронила его. И разлука убивала ее, и мысль, что она не предложила ему пред смертью приобщиться, боясь расстроить его, и что он умер без напутствия. В горе своем она доходила до какого-то исступления, так что родные учредили над нею надзор, чтоб она не наложила на себя рук. Узнав о существовании отца Серафима и необыкновенной духовной силе этого человека, родные уговорили ее немедля ехать в Саров, хотя путь предстоял пятьсот верст, и на обратной дороге Еропкину должна была застать весенняя распутица.

Мы уже приводили описание того, как вошла она к старцу. Когда старец произнес над нею слова: «Приобщается раба Божия Анна благодати Божией», – можно судить о ее удивлении, что этот, не могший ничего знать о ней, человек называет ее по имени. Что же почувствовала она, когда, подняв на него глаза, узнала в стоявшем пред нею отце Серафиме того таинственного старца ее видения, который за год до того, прежде ее свадьбы, произнес над нею пророчество о ее вдовстве?