IV. Изображение Страшного суда по русским подлинникам

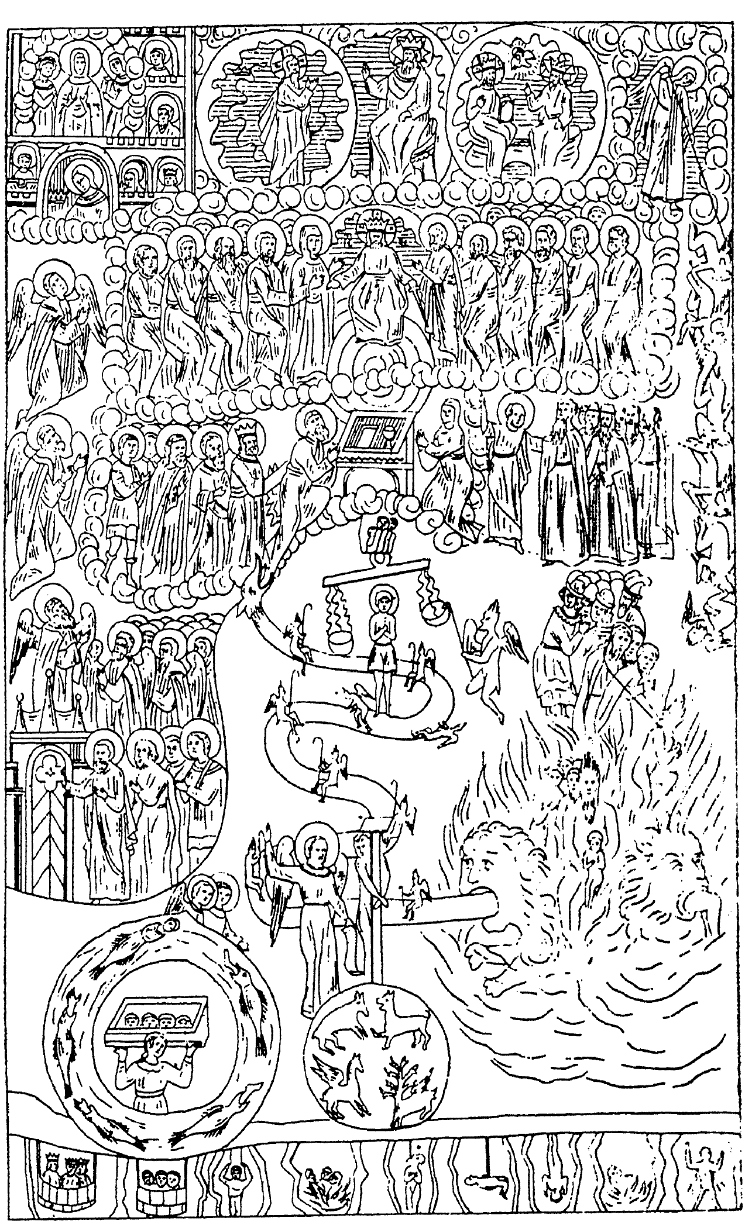

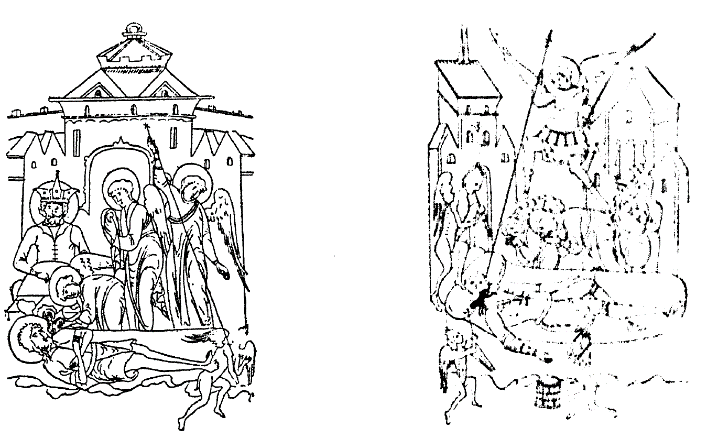

(Приложенная здесь (рис. 7) миниатюра снята из рукописного Апокалипсиса ХVIII в. в Императорской Публичной Библиотеке, в 4-ку, № 229, лист 316 об).

Особенно приятно в древнерусской литературе и искусстве остановиться на таких явлениях, в которых, более или менее, принимала участие фантазия народная, и которые возникали и развивались не случайно, не под чуждым влиянием и не в тесных пределах, которыми ограничивались интересы наших древних писателей, а на более широких основах, определяемых нравственными и умственными интересами целого народа.

К таким явлениям бесспорно принадлежат поэтические и живописные изображения Страшного Суда.

Прежде, нежели войдем в некоторые исторические и эстетические подробности об этом предмете, предложим самое описание живописного изображения Страшного Суда, по подлиннику или руководству для живописцев, по двум рукописям ХVIII века, принадлежащим графу С. Г. Строганову.

«С краю горний Иерусалим, а в нем церкви и полаты, а во дверях ангелы и шесть ликов: первый лик – преподобных жен, второй – мучеников, третий – страстотерпцев, четвертый – преподобных, пятый – святителей, шестой – пророков. От города облак силы, а в облаке Отец на престоле, а около херувимы маленькие; Сын благословляется от Отца, а потом идет к Отцу; потом Отец и Сын сели в облаке. Под Ними лавка, а под ногами у Них многоочитые. От ног Их пошла река, и тут отпадший лик, и престол криво стоит, а отпадшие пошли в огонь. – Под облаком и под силою, Господь воссел судить на престоле славы Своей; облак круглый; около престола херувимы невелики; по сторонам престола стоят Пресвятая Богородица и Предтеча; у ног Адам и Ева. По обе стороны сидят на престолах двенадцать апостолов, с книгами; над каждым по два ангела216. А сидят они пониже престола Господня; между ними престол, а на нем завеса храма, Евангелие и Крест. Под престолом сосуд и гвозди, а за престолом два ангела держат по свитку. В первом свитке писано: «Приидите благословении Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие, от сложения мира».

7. Из рукописи Апокалипсиса XVIII в. в Имп. Публ. Библ., №229.

В другом свитке: «Престол Господень стояще, и свет возсиявше правды». Под престолом облачек, из него рука, в руке души праведных, и на двух перстах висят мерила праведныя; под мерилом стоит душа (праведная) нагая. А другой ряд – грядут на суд. Первый лик пророков, второй – апостолов, третий – мучеников, четвертый – святителей, пятый – праведных отцев, шестой – мучениц, седьмой – преподобных жен. На стороне Моисей показывает жидам Христа, в руке свиток, а в нем писано: «Аз вам дах закон, вы же не послушасте мене». А стоять: 1) Жиды, 2) Литва, 3) Арапы синие, 4) Индияне, 5) Измаильтяне, Песьи Главы, 6) Турки, 7) Срацыны, 8) Немцы, 9) Ляхи, 10) Русь. Под ними море и земля – кругло: отдают телеса мертвых. Да тут же Правда Кривду стреляет, и Кривда пала со страхом. Да Христос в кругу, в образе оленя, об одном роге; а в другом кругу – убил царство антихристово; в третьем кругу антихристово царство под море шло. А повыше, убийство Каиново: Авель, падши на колени, плачется; оглянулся назад, а дьявол под локоть тычет Каина. И от того места идут бесы к мерилу со грехами, и на мерило падают. Их числом пять. И два ангела, со скипетрами, колют бесов, от мерил. У ада из горла вышел змей, главою досягает даже до престола, а по нем мытарства. Ангел несет души праведных. А от ангела к краю, гора, на горе одр, на одре Лазарь убогий: у главы царь Давид сидит с гуслями; да три ангела наклонились, принимают душу Лазареву, Иоанн Синайской Горы, в ногах стоит, сед, борода длиннее Власиевой, к концу уже. В другом месте от рая217 Иоанн идет, в руке клюка, ряска – вохра с белилами. Лев оглянулся, несет мантию в пасти. Под тою горою Пречистая в винограде. Два ангела: один держит крест, а другой копье и трость. Пречистая сидит на престоле. А от винограда пониже ангел показывает Даниилу четыре царства погибельных: первое Вавилонское, второе Мидское, третье Персское, четвертое Римское, еже есть антихристово, на море огненном. Под тем местом гора; на горе ангел со скипетром; бьет грешных и гонит в озеро огненное; и дьяволы ведут их связанных в огонь, а иные бьют их молотами. Идут в ад и плачутся игумены и игуменьи, и старцы, и попы, и священство всякого чина; за ними князья и бояре, и все судьи немилостивые и неправедные: оборачиваются назад и плачут. А духовные люди идут во ад, которые не радели о своем стаде, и о своем спасении, и, не исправя себя, служили. За ними идут молодые люди, которые не соблюдали заповедей Божиих, не почитали отцев и матерей, и до брачного сочетания блудно жили: сами наги, связаны по ногам. А под ними лежат жены блудницы, головами в огонь; и иные многие грешники в разных муках и томлениях, одни наги, другие одеты; лица же их помрачены. Сатана сидит в огне на аде. За ним столп; прикован цепью, Иуда на коленях, огненный. Тут же сила его тьмообразная. Над огнем одр; на одре лежит богатый, и бесы из него душу принимают. Ангел ударил скипетром в груди. Три раба около плачут. А за головою четыре царства звериными образами: первое, как медведь; второе, что лютый зверь пардос, голова человечья в венце, и два крыла; третье, как львица; четвертый весьма страшен, голов и рогов десять. – От огня гора и столп. У столпа блудник привязан; и тут стоит ангел. И подпись глаголет: «что стонеши, человече, и позираеши на рай и на муку? Блуда бо ради лишен бысть блаженного рая, а милостыни ради лишен вечныя муки». Затем лики святых идут в рай. Петр отмыкает рай, а Павел свиток держит. В свитке писано: «Приидите, благословении и праведнии, в рай невозбранно». Ангел сверху венцы накладывает. В Раю сидят Авраам, Исаак и Иаков. Авраам сед, космат; риза – вохра, испод – лазорь. Исаак сед, космат же, риза – верх празелень, испод – вохра. Иаков рус; риза – бакан, испод – празелень. В недрах у них младенцы. И меж ними разбойник с крестом. И оттуда иноки полетели в высоту. – А всем освященным чинам и старцам, согрешившим, котел кипящ. Мука клеветникам – за языки повешены, а плясуны за пуп. Мука татям и разбойникам – за ноги повешены в огонь. Мука князьям и боярам, и судиям неправедным – червь неусыпающий. Мука лихву емлющим и сребролюбцам – бесы им в горло льют растопленное серебро; а они в огне сидят и не хотят пить, отворачиваются, а бесы шелепами их бьют. А которые творили блуд с попадьями и старицами, с просвирнями и с кумами, и с сестрами – повешены в огне за хребет. Да бес, весь мохнат, носит в руке цветки красные и кидает на людей: к кому цветок прильнет, и тот, стоя на молитве, не слушает пения и чтения, на сон склоняется и пустошное мыслит. А который человек молитву к Богу возносит с прилежанием, стоя в церкви, или где в другом месте, и Бога призывает, и к тому человеку цветы не прилипают. Подпись у Пророка Даниила в свитке: «Аз Даниил видех яко Сын человеческий идяше по облакам, и дойде до Ветхого деньми».

Таково любопытное описание Страшного Суда в наших подлинниках. Мы ограничиваемся здесь только этим описанием, предоставляя другим сравнить с ним лубочные картинки и изображения на стенах храмов и на вратах.

Произведения древнего периода христианского искусства важны не столько по художественной технике и внешнему изяществу, сколько по идее и содержанию. Притом же, ограничиваясь только содержанием живописного произведения, по подлиннику, мы касаемся лучшей стороны нашего древнего искусства. Именно эта то сторона заслуживает особенного внимания не только для истории древнерусской образованности, но и для истории христианских народов вообще. Многие любопытнейшие подробности нашего живописного подлинника со временем займут почетное место, рядом с подлинником византийским, в истории религиозных и художественных идей средневекового искусства. Это одна из важнейших точек соприкосновения нашей древней народности с историей образованности западных народов.

Наш Страшный Суд, перенесенный к нам из Византии, предлагает замечательное сходство как с византийскими изображениями, так и с древнейшими западными, пошедшими из одного источника с нашим.

Уже при беглом обозрении общего состава нашего описания, нельзя не заметить в нем, при множестве несвязных эпизодов, смешение двух изображений, отделяемых в византийском подлиннике; именно Второе пришествие Христа, и потом Страшный Суд218. В этом отношении наш подлинник представляет сходство с изображениями западного искусства в древних фресках и барельефах. Что же касается главнейших подробностей, то в них он строго держится византийского предания. Таковы, например, огненная река, пошедшая от престола Верховного Судии; по сторонам Его изображения Богоматери и Предтечи; рука, спускающаяся из облака, с душами праведных, и с мерилом, или весами; Моисей, указывающий жидам Христа и проч.; даже самые надписи мучений в византийских изображениях напоминают наши выражения на лубочных картинах и в духовных стихах: скрежет зубов, червь неусыпающий, огонь неугасающий и т. п.

Самое существенное сходство русского изображения Страшного Суда с византийским, особенно важное для истории древне-христианского искусства, состоит в символических образах, которые ведут свое происхождение от первых веков христианства, когда новообращенные в эту религию художники, еще не забыв античных форм, одевали в них свои новые идеи. Византийское искусство, верное древнейшим преданиям, даже в эпоху своего упадка, передало древней Руси многие из этих классических форм, бессознательно служа таким образом проводником античного начала, от которого потом сознательно само желало бы отказаться.

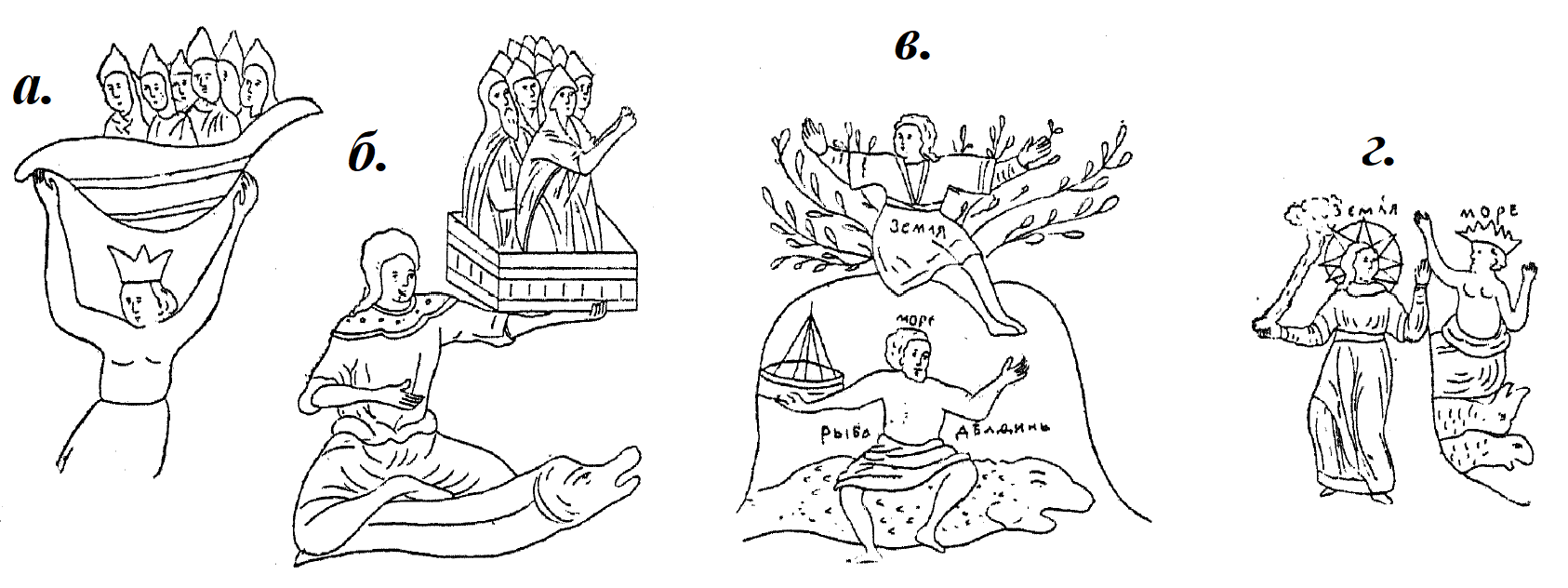

К глубокой древности должно отнести в византийских представлениях Второго Пришествия и Страшного Суда аллегорическое изображение Земли и Моря в виде женщин, своими атрибутами напоминающих античные типы. Так в Ватопедском монастыре (на Афонской горе), на фреске Страшного Суда, земля изображена под видом сильной и полной женщины, роскошно одетой. Она увенчана цветами. В одной руке держит пучок ветвей с плодами, в другой змею. Сидит на двух львах, поддерживаемая двумя орлами. Фигура женщины, изображающей море, более нежная и гибкая; как помпеянская Нереида, скользит она по волнам, между двумя морскими чудовищами. В одной руке держит корабль, который она некогда поглотила, и теперь возвращает; в другой держит обнаженного человека. По сторонам дуют четыре ветра, под видом четырех голов: одна юношеская, остальные – старческие.

Соответственно этим символическим изображениям Византийским, в наших подлинниках сказано: «море и земля кругло: отдают телеса мертвых»; – а на русской миниатюре Страшного Суда земля представлена в виде женщины. В виде женщины же, обнаженной, с короною на голове, представлено море, отдающее мертвецов в лодке, на предлагаемой здесь (рис. 8) миниатюре из рукописного Апокалипсиса XVI в., принадлежащего автору (под литерою а). Два другие изображения того же предмета – одно в виде одетой женщины (под литерою б) и другое – в виде старца (под литерою в) взяты из рукописных Апокалипсисов ХVIII в., принадлежащих автору же; последнее из рукописи, означенной 1705 годом. Оттуда же взяты изображения земли и моря в виде женщин (под литерою г). В доказательство необыкновенной живучести символических изображений, отзывающихся античной формой древне-христианского искусства здесь же предлагается из той же рукописи 1705 г. (рис. 12 и 13) символическое представление

8. Апокалипсис Буслаева XVI в.

9. Апокалипсис XVIII в.

10. Апокалипсис XVIII в.

11. Апокалипсис XVIII в. (1705 г.).

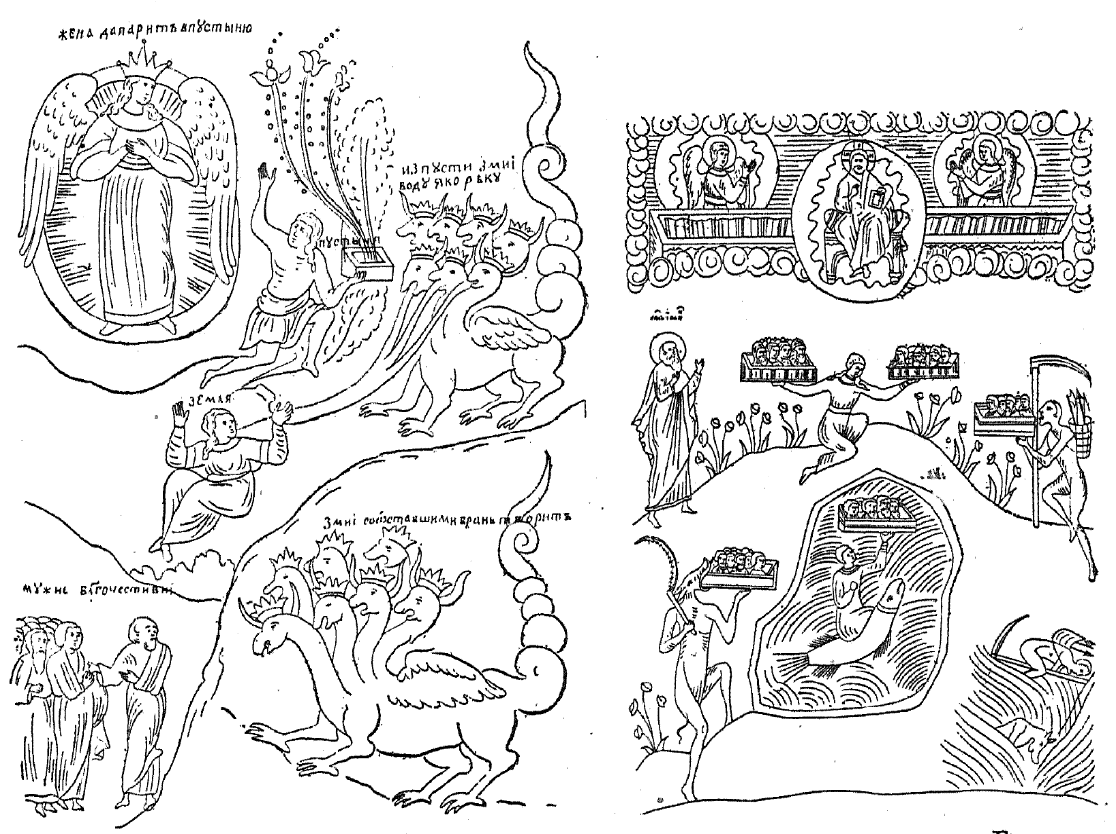

12. Толковый Апокалипсис, прин. Буслаеву, XVIII в.

13. Толковый Апокалипсис Буслаева, XVIII в.

Земли и Пустыни. Эта миниатюра служит объяснением следующих мест в Толковом Апокалипсисе: «И егда виде змий, яко низложен бысть на землю, гоняше жену, яже роди мужеский пол. И дан бысть жене две криле орла великого да летит в Пустыню. И изверже уж изо уст своих за женою воду яко реку, да сию сотворит рекою похищенную. И поможе Земля жене, и отверзе Земля уста своя и поглоти реку, юже изверже змий изо уст своих» (зачало 35-е). По мысли этого текста живописцу следовало изобразить ландшафт: с одной стороны, поместить змия, извергающого поток, который поглощается землею, с другой стороны представить Апокалипсическую жену, которая летит на орлиных крыльях в Пустыню, спасаясь от змия. Но так как древне-христианский художник нe имел понятия о живописи пейзажной, то он и Землю, и Пустыню не иначе мог представить, как в символических образах, заимствованных им из античных барельефов. Потому все это изображение носит на себе характер скульптурного стиля. Для того, чтоб сделать полное обозрение того эпизода в Страшном Суде, где земля, море, смерть и ад отдают телеса мертвых, предлагается здесь изображение с миниатюры из рукописного Апокалипсиса ХVIII в., в Императорской Публичной Библиотеке, в 4-ку, № 229, лист 276 обор.

В эпоху принятия и распространения христианства между славянами и другими северными варварами мысль об ответе на том свете и представление Страшного Суда – были самыми могущественными двигателями к убеждению язычника в усвоении себе новой религии. Согласно с уголовным карательным и грозным характером древнейших законов средневековых народов, и проповедники мирного слова Евангельского облекали свои убеждения в грозные и карающие образы Страшного Суда и воздушных мытарств. Как по градским законам здешний, земной суд должен был не столько примирять и миловать, сколько карать и наказывать, страхом и грозою ограждать права каждого; так и суд нездешний, загробный мог быть представлен по преимуществу в ужасающем, страшном виде.

Этому тревожному и смутному расположению умов соответствует в византийской литературе Житие Василия Нового († 944), писанное учеником и последователем его, Мнихом Григорием. Это сочинение, очень пространное, немного предлагая сведений о самом Василии, все состоит из двух половин: в первой половине Мних Григорий передает рассказ умершей Феодоры, кормилицы Василия, о том, как она ходила по мытарствам; а во второй половине, по случаю своих сомнений в вере, возникших под влиянием жидовского лжеучения, Григорий повествует, как он, при пособии Св. Василия Нового, удостоился в видении узреть Страшный Суд, и как потом

исцелился от своих гибельных для души сомнений.

Понятно, что сочинение это, имеющее предметом господствовавшие в средние века идеи о загробной жизни, о мытарствах и Страшном Суде, должно было особенно распространиться между читателями древней Руси, о чем свидетельствует множество списков этого сочинения, рассеянных по всем концам нашего отечества. Не только в ХVII, но даже в XVIII и XIX в. оно переписывалось и украшалось множеством миниатюр. О влиянии этого жития на Авраамия Смоленского и вообще на русских писателей XII в. было упомянуто выше. Оно же, как увидим теперь, оставило свои явственные следы в русском изображении Страшного Суда, и таким образом к древне-христианской символике присовокупило новый элемент влияния византийского, элемент литературного характера.

В величественной, всеобъемлющей картине Страшного Суда, с замечательным поэтическим дарованием изложенной Мнихом Григорием, остановимся только на тех эпизодах, которые нужны для нашей цели.

Отлучая грешников из великого множества стоящего народа, отделил Господь ошую иных многих. Были они смешены – говорит Григорий: иноки и простая чадь. Лица их были черны, иногда усрамлялись, иногда же просветлевали; от правых рук капало масло чистое, яко злато, от левых же, яко сурова смола. Эти несчастные представляли нечто обоюдное: были они грешники, но заключалась в них и частица благодати. Однако Господь не благоволил взглянуть на них, и тотчас же суровые ангелы повлекли их грозно; но они часто оборачивались назад, взывая к Господу: «Пощади нас, Боже милостивый!» – И смотря на них, Господь и милосердовал, и гневался.

Драматическое положение интересной толпы становится еще занимательнее по неожиданному появлению нового лица, придающего новую художественную черту этому поэтическому эпизоду.

И се внезапу – продолжает Григорий – сниде с небесе прекрасная и препрославленная, и сами ангелы служили ей. И пришедши стала перед Господом и молила, да минует муки сонм тот. Ангелы же, которые влекли несчастных, познавши, кто была та Отроковица, говорили ей: «Мы знаем, кто ты; ты возлюбленная Божья Милостыня, и никто же паче тебя имеет дерзновение у Господа Бога; но мы не можем преслушать Судию». Она же ответствовала: «Сама я все знаю; но я много молилась Ему о них, и Он повелел их воротить». И воротились все те и стали перед лицом Судии, трепещучи яко лист; и сказал им тогда Судия: «Милостыни вашея ради огня вечного избавлю вас; блуда же ради и иных нечистот и страстей в царствие мое не внидите, благ моих не насладитеся и радости не узрите». И повелел дать им место на севере, да будут всего потребного лишены.

Это поэтическое место важно в двух отношениях: 1) по олицетворению Милостыни в образе прекрасной Отроковицы. Подобные же олицетворения добродетелей и богословских идей в виде лучезарных жен, заимствованные средневековыми художниками от древне-христианских, встречаем и в Дантовой поэме, чрезвычайно сходной по содержанию с житием Василия Нового. Это сближение поэтических зародышей, издавна перенесенных к нам из Византии, – с полным развитием и цветом их на западе дает нам разуметь не только о неоспоримом превосходстве поэтических и вообще духовных сил в западном развитии, но и о высоком достоинстве и плодотворном качестве тех зародышей, которые – в их первобытном брожении – занесены были из Византии на Русскую почву, но которые – вследствие многих обстоятельств – не могли пустить в ней глубоких корней и принести желанного плода. 2) Милостивые блудники Григорьева видения оставили по себе в русском изображении Страшного Суда образчик в лице блудника, привязанного к столбу. Без сомнения, тоже византийское предание имел в виду знаменитый итальянский живописец XIV в. Орканья, последователь Данта в своих живописных представлениях Страшного Суда и загробной жизни, когда вздумал изобразить ту же мысль о сомнительном, обоюдном состоянии духа, воскресающего из мертвых на Страшном Суде, писанном на стене, на кладбище города Пизы. Между тем как на небесах восседает Превечный Судия со своею Пресвятою Матерью и с ликами святых, – на земле совершается воскресение из мертвых. Восстающие принимаются или ангелами, или бесами, смотря по заслугам. Между воскресающими вылезает из могилы царственная фигура Соломона. Он был приведен перед Богом и милостив, но напоследок согрешил, женолюбия ради, и потому, восставая на Страшный Суд, в недоумении и смущении не знает он, куда обратиться – направо ли, к избранным, или налево, к погибшим. Идея тревожной совести, идея полного нравственного самосознания, в минуту решительного ответа на последнем суде, мастерски выражена в этой недоумевающей личности обоюдного характера. По русским подлинникам, подобное состояние духа нашло себе наивное выражение в фигуре, прикованной к столбу, со свитком, объясняющим смысл. Гениальный последователь Данта понимал выше задачу своего искусства; потому томительной неизвестности сомневающегося раскаяния дал полную свободу высказаться в нравственной борьбе со своею собственною совестью.

Представление Страшного Суда в видении монаха Григория получает к концу часто местный, византийский характер, в изображении еретиков, как самых кромешных грешников, согласно с господствовавшим в Византии богословским направлением в постоянных прениях с еретиками. Самого видения Страшного Суда Григорий удостоился для того, чтоб рассеялись его заблуждения, произведенные жидовским, то есть, еретическим учением.

Друг за другом являются перед всемирным Судьей Ариане, Македониевы последователи, Несторияне, Ориген, Севир со своими учениками и другие еретики, со своими ересиархами во главе. Здесь на последнем Суде поражаются еретики уже не богословскими доводами, но победоносным явлением тех Божественных лиц, против которых была направлена та или другая ересь. Оскорбленное ересью лицо уже одним только присутствием своим мгновенно решает всякое лжеучение, обвиняя лжеучителей.

Как злейшие между еретиками, являются жиды. Они пришли в неописанный ужас, узнав в Судии всему миру распятого ими Иисуса Христа. Напрасно обращались они за предстательством и защитою к своему ветхозаветному Богу, напрасно умоляли они своих пророков и судей войти в их бедственное положение. Тогда Моисей, как мудрый законодатель, стал обличать жидов, объясняя им их заблуждение и показывая им в Иисусе Христе истинного Бога.

Эта последняя черта, удержанная в русском изображении Страшного Суда, очевидно говорит в пользу влияния жития Василия Нового на русскую иконопись. В византийском подлиннике, по упомянутому уже мною изданию Дидрона – Пророк Моисей также указывает грешникам на Христа; но здесь забыта или случайно опущена та характеристическая черта, что Моисей указывает Христа именно жидам219.

Впрочем, толпы еретиков и жидов не последние на Страшном Суде в видении монаха Григория. Он знал одну личность, которая горше всех еретиков гибельна была для христианских подвижников – это ужасающая личность величайшего из мучителей христианских. В эпоху, когда особенно распространены были в Византии мартирология, или сказания о мучениках, без сомнения, самою кромешной, самою погибельной личностью был грозный мучитель III века. Отчаянный голос его из страшного пламени раздается последний на всемирном судилище. Как лев, ревел и стонал тот великий грешник, и скрежетал зубами, напрасно обращаясь со своими мольбами и к самому Распятому Господу и к его святым угодникам. И слыша эти вопли и тяжкое стенание – говорит Византийский монах – вопросил я моего ангела-путеводителя: «кто это так горько мучится?» – И отвечал мне ангел: «Это Диоклитиан мучитель, гонитель христианства!»

Предоставляя другим сличить это превосходное произведение византийской литературы с поэмою Данта, не могу не заметить, что оно имело влияние на византийские изображения Страшного Суда в помещении на нем различных исторических личностей, и именно мучителей и еретиков. Так в монастыре Саламинском на изображении Страшного Суда между грешниками помещены не только Пилат, Кесарь, но и Несторий, Арий и даже Диоклитиан. Сверх того, в монастыре Св. Григория, на Афонской горе, между воскресающими изображены: Кир, Пор, Дарий и Александр, сведения о которых были распространяемы в хронографах. Само собою разумеется, что для Русских присутствие этих исторических личностей на картинах Страшного Суда было бы и невразумительно, и мало полезно, потому что не соответствовало бы потребностям безграмотной и необразованной толпы, для назидания которой собственно и предназначались изображения подобного рода.

Впоследствии мы увидим, что наш Страшный Суд заменяет отдельные личности более крупными чертами, целыми массами, которые придают событию необыкновенное величие. Но предварительно обратим внимание на замечательнейшие из отдельных эпизодов, которыми так богато наше изображение.

Царство Антихристово изображается в целом ряде символических эпизодов, в отдельных кругах, – равно как и другие четыре царства представлены под символами зверей и чудовищ. Символ оленя должен быть отнесен к глубокой древности христианского искусства.

Виноград, в котором сидит Богоматерь, есть ни что иное, как Рай. Он еще не населен праведниками, потому что еще не совершен самый суд над человечеством, собравшимся перед Верховным Судьею. Тот же мотив встречаем и в византийских, и в некоторых западных изображениях.

Ангелы, увенчивающие праведников венцами, изображаются, как и в нашем подлиннике, во многих итальянских произведениях XV века. Например, в изображении Рая Луки Синьорелли, в Орвиетском Соборе. Впрочем, при всем своем благочестии, итальянский художник не мог удержаться в пределах строгого стиля, приличного изображаемому предмету. Между тем, как толпа праведников увенчивается летающими над нею ангелами, при звуках музыки, раздающейся с облаков, – одному из предстоящих возлагает на голову венец какая-то прекрасная женщина. Произведения западного искусства XIII, XIV и XV веков потому особенно обаятельно действуют на душу, что самые погрешности против выспренней строгости стиля умеют они искупать необыкновенной наивностью искреннего чувства, чистотой помыслов, чуждой всяких подозрительных толкований, детской невинностью, не искусившейся никакими схоластическими прениями. Именно это-то высокая, младенческая наивность составляет отличительный характер произведений Беато Анджелико Фиезолийского, едва ли не первого из всех художников христианского искусства.

Младенцы в недрах Авраама, Исаака и Иакова – души праведных. Как в восточном искусстве, так и в древнем западном, душа усопшего изображалась в виде младенца. В нашем подлиннике уже забылась эта особенность древне-христианского искусства. Даже в готических барельефах Авраам на Страшном суде изображается держащим в лоне своем души праведные, которые приносят ему в пеленах ангелы, – например, над порталом Рейнского Собора.

Для характеристики других эпизодов Страшного Суда следует обратиться к истории его изображения в древней Руси. Именно здесь то мы остановимся на некоторых замечательнейших точках соприкосновения нашей народной поэзии с духовной литературой древней Руси и даже с художественными идеями христианского искусства. При этом благотворном соприкосновении, не только народность озарилась светом высоких, общечеловеческих идей, но и самая литература и художество наше заимствовали, как бы из недр самого народа, необыкновенную свежесть и жизненность. Эти немногие светлые, утешительные явления нашей народности, литературы и искусства заслуживают полного участия всякого русского человека.

Но чтоб войти в середину предмета, надобно начать ab оvо. Нашим изображением Страшного Суда открывается история христианской Руси; оно же, распавшееся на прекрасные, назидательные эпизоды, в устах слепых певцов, и доселе поучает, и забавляет, вырывает из тесной действительности и ведет к уразумению правды и к сгрогому исполнению долга и обязанности. Поэзия и искусство имеют здесь высшее значение: они обращают свое действие прямо на совесть человека, возвышают над действительностью его разум, и вместе с тем руководствуют его поступками в деятельности практической. Так, глубоко коренятся в недрах народа и так широко обнимают всю его умственную и нравственную деятельность настоящие народные произведения поэзии и искусства!

Но обратимся к истории.

Нестор свидетельствует, что изображение Страшного Суда принесено было греческим философом к Владимиру Святому, и употреблено было как одно из сильнейших убеждений к обращению этого последнего в христианскую веру. Свое поучение философ оканчивает следующими словами: «Поставил Господь Бог один день, в который, сошедши с небеси, будет судить живым и мертвым, и воздаст каждому по делам его: праведным царство небесное и красоту неизреченную, веселье без конца и бессмертие, – грешникам – мука огненная и червь неусыпающий, и муке не будет конца. Вот какие мучения будут тем, кто не верует в Бога нашего Иисуса Христа! Мучимы будут в огне все, кто не крестится». Сказавши это (продолжает летописец), философ показал Владимиру запону, на которой было написано Судище Господне, и показал ему направо праведных, в веселии идущих в рай, а налево – грешников, идущих в муку. Владимир же, вздохнувши, сказал: «хорошо этим направо, и горе тем налево!» А философ возразил: «если хочешь быть с праведными направо, то крестись». Владимир же, положив на сердце своем, отвечал: «подожду и еще мало».

Из средневековых летописей известно, что не одного нашего князя проповедники христианской веры обращали к крещенью толкованием Страшного Суда, и что не один Владимир – не смотря на убедительность доводов – вначале оказывал недоверие и сопротивление. Известно, как Фризский герцог Радбот, согласясь креститься, уже одной ногой стал в купель, но вдруг одумавшись спросил Св. Вольфрама: «а где мои предки? между праведниками, или в аду»? Проповедник отвечал: «они были язычники и погубили свои души». Тогда Радбот, выскочив из купели, воскликнул: «без них я не могу быть! Пусть лучше погибну я в аду, только с ними, нежели буду наслаждаться, но далеко от них!» Так диавол, враг рода человеческого, – замечает летописец – смутил Радбота, который на третий же день после того помер и отправился туда, где были его предки220.

В истории изображений Страшного Суда, вероятно, надобно отличать от употребляемых у народов уже обращенных такие, которые были приносимы проповедниками христианства к язычникам. Кроме идеи о возмездии за добро и зло, в этих изображениях должна была занимать первое место мысль о погибели языческих народов, и именно тех, к которым они были приносимы проповедниками.

Не утонченные пороки развитой эпохи и не ухищрения греха, не ереси и расколы должны была занимать место в этих изображениях, но первоначальные и основные нарушения правды Божественной и человеческой, проступки и грехи, известные и понятные народу грубому и невежественному; не отдельные личности извергов или тиранов и безбожников, никого не интересующие, – но целые массы народов языческих, которые осуждены на вечную муку, если не обратятся к Христу. Всякая мысль об отдельной личности, как капля в море, исчезает здесь во всемирном перевороте, который совершается во имя новой религии. Эти изображения Страшного Суда должны были отразить в себе необъятную картину того всемирного средневекового движения, в котором одни народы сменяются другими, и вот они в своем шествии по временному пути истории, внезапно останавливаются в этих изображениях Страшного Суда, для того, чтобы своим ответом перед Вечным Судьею определить свое вечное, непреходящее значение в судьбах мира. Такова, по-нашему мнению, высокая эпическая идея древнейших изображений Страшного Суда, которые были приносимы проповедниками христианства к язычникам. Само собою разумеется, что восстановить такие изображения можно только критически, по позднейшим копиям, сохранившим остатки древнейшего предания.

В нашем подлиннике исчисление народов, сошедшихся на Страшном Судище, составляет, без сомнения, самый древний и вместе с тем самый характеристический мотив нашего изображения. Греческий философ, для большего убеждения, вероятно, не преминул обратить внимание нашего князя на Русь, стоящую в числе народов, ожидающих ответа в День Судный. Между ними же стоят и те народы, от которых приходили к Владимиру проповедники для обращения его в свою веру: жиды, магометане и немцы, между тем, как греки, исповедующие истинную веру, освобождены от этого нечистого сообщества. Таким образом, на нашем изображении уже отразилось разделение церкви на Восточную и Западную; потому римское царство, которое ангел показывает Даниилу, названо Антихристовым; оно стоит вместе с вавилонским, мидийским и персидским – представителями древнего язычества. Ляхи, как католики, также не умели познать Христа, по понятиям нашего подлинника. Сюда же причислена и Литва, вероятно, как народ еще языческий.

Отсутствие в этом перечне скверных языческих племен, населявших древнюю Русь и особенно долго державшихся язычества, достаточно свидетельствует нам, что наше изображение было составлено для Южной Руси, и что там же оно получило свое дальнейшее развитие.

В этой же мысли может убедить нас и мифическое название народа Песьи Головы или Песиголовцы, и доселе живущие в народных преданиях и сказках Южной Руси.

Средневековые писатели часто упоминают о Песьих Головах, или Кинокефалах (cynocephali), заимствовав темные сведения о людях с собачьими головами у писателей древних221. Лангобарды верили в существование этих чудовищ, и во время войны с ассипитами или усипетами успели обмануть своих врагов, что Песьи Головы предложили свою помощь лангобардам: эти чудовища, будто бы, отличались в битвах неистовой жестокостью; как вампиры, пили кровь врагов, а не догнав их, в ярости, и свою собственную222. Сверх того, было предание, что Песьи Головы происходят от амазонок, которые, будто бы, жили на Балтийском море, и рождали их от каких-то чудовищ223. Очень может быть, что предание это могло быть смешано с другим, именно о происхождении гуннов от готских вещих жен или ведьм (Alirune), которых будто бы изгнал готский король Филимер, и которые, смесившись с лешими – с какими-то чудовищами – породили Гуннов, народ мелкий, отвратительный и дикий, сначала обитавший на Меотийских болотах. По другим преданиям, Гунны произошли от колдуна и волчихи. К этому надобно присовокупить, что в средние века смешивали Гуннов с Турками224. В нашем подлиннике именно измаильтяне называются Песьими Головами, и тотчас же за ними упомянуты турки. Сверх того, можно думать, что под песьими головами читатели подлинника могли разуметь и Татар, тем более потому, что этого народа нет в перечне между неверными.

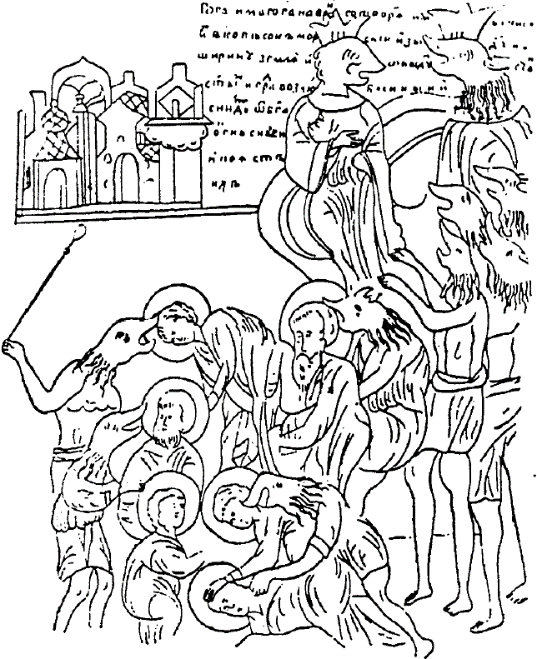

Вообще трудно решить, откуда заимствованы в нашем подлиннике Песьи Головы, – из общего ли средневекового предания, восходящего к эпохе переселения народов, или из какого другого источника. Может быть нельзя здесь отказать в участии и средневековым сказаниям об Александре Македонском, которые были так распространены в нашей древней письменности. Этот знаменитый герой, между многими другими чудовищами, встречается и с Песьими Головами, или Кинокефалами. К этому следует присовокупить, что Гог и Магог с их грозными полчищами изображались с собачьими головами, как это можно видеть из прилагаемого здесь снимка (рис. 14) с миниатюры из рукописного Апокалипсиса XVI в., принадлежащего автору. – Язычники Индиане могли войти в Страшный суд под влиянием истории о Варлааме и Иоасафе Царевиче Индийском.

Теперь сделаем общий вывод о разобранных нами подробностях.

Едва ли что можно представитъ себе величественнее этого присутствия народов и царств, призванных к ответу в День Судный. Перед этим всеобъемлющим, всенародным эпосом, как ничтожны кажутся все личные чувствования, все мелкие страсти, которые составляют главное содержание лучших, известнейших изображений Страшного Суда – не исключая – осмеливаемся сказать – изображений Орканьи, Беато Анджелико, Луки Синьорелли, и даже самого Микель-Анджело! Нужно ли упоминать, – для устранения всяких недоразумений, – что все обаяние высокой художественности на стороне этих великих мастеров итальянских? Но они принадлежат уже той новой эпохе, когда, вследствие успехов образованности, развитая личность живописца не могла уже довольствоваться более внешними – хотя и широкими – мотивами эпического творчества. Уже целыми столетиями были они оторваны от той первобытной поры, когда в таком величии – как оно чувствуется в нашем подлиннике – необходимо было в изображении Страшного Суда присутствие целых царств и народов. Притом, подобный мотив казался уже неудобным, даже невозможным для технического исполнения. И художнику, и зрителю нужны были отдельные, стройно

14. Из рукоп. Апокалипсиса XVI в.

составленные группы, которые выражали бы какое-нибудь определенное движение чувства, какую-нибудь страсть; требовалось уже не широкого эпического объема, а драматизма страстей, для того, чтоб невозвратимую утрату эпической всеобщности вознаградить глубиной мысли и чувства. В Страшном Суде Луки Синьорелли воскресшие радостно встречаются со своими друзьями и знакомыми, с которыми так давно не видались, целуются, обнимаются, и приветствуют друг друга. Муж, минутой раньше возставший из могилы, заботливо и нежно помогает своей жене освободиться от гнетущей ее земли: его взоры блестят восторгом и любовью. Тут же группа других воскресших: привольно и с каким-то наслаждением взмахивают они своими руками в воздухе, свободы которого так давно не ощущали они. Одним словом, во всей картине воскресения, изображенного Лукой Синьорелли, все дышит радостью обновленного бытия.

Строже и глубже, но с той же односторонностью, взглянул на эту великую поэму христианства и Микель-Анджело. Для него восстание из мертвых – борение жизни со смертью. Не восторг, не наслаждение движет воскресающими, а ужас, произведенный и потрясенной землею, извергающею из своих недр тела и кости человеческие, и самым воздухом, оглашенным грозными звуками трубы, призывающей на Страшный Суд. И под влиянием ужаса, этого основного мотива, – все произведение великого мастера есть страшная драма того гневного дня, который воспевается в известном латинском стихе: «Dies іrае». Даже самые святые и мученики собрались в воздушных пространствах, вокруг Предвечного Судии, не за тем, чтобы смиренно молить Его и ждать решения, а затем, чтоб предъявить Ему свои права, предъявить перед Ним свои мучения, которые они за Него потерпели, и чтоб своим грозным присутствием на суде поразить ужасом, обезумить своих мучителей, которых они ниспровергают с воздушных пространств, торжественно и грозно потрясая орудиями своих мучений.

Таким образом, в этих знаменитых произведениях западной живописи совершенно иной мир, другие понятия, другие требования. Все принесено в жертву художественной идее, чувству, страсти, глубине религиозного воодушевления, может быть, одностороннего, но тем не менее обаятельного, вооруженного всем очарованием высокого художества.

Не таков наш Страшный Суд. Он остановился на эпохе принятия Русью христианской веры, – и в своем художественном развитии не пошел дальше, разве только осложнился некоторыми, впоследствии вставленными в него, эпизодами. Но общий состав сохранился в своем первобытном виде. В этом отношении наше изображение имеет неоспоримое преимущество, как перед византийскими, так и перед западными, даже в древнейших фресках, миниатюрах, а также и в романских и готических рельефах, украшающих храмы. Все, что есть в этих последних древнейшего, то или согласно с нашим изображением, или дополняет его, как родственная часть одного и того же древнейшего предания.

Художество с развитыми техническими средствами никогда не осмелятся изобразить многого, что удается легко художеству, младенчествующему и грубому. Простодушная старина не знала никаких преград для выражения своих идей, не стеснялась никакими техническими условиями изящества. Если чего нельзя было представить в обыкновенных человеческих формах – брала она символы и различные фантастические образы, как бы загадочны и чудовищны они ни были. Нужно ей было противопоставить язычество христианству, и вот она собрала в День Судный к последнему ответу на Страшном Суде целые царства и народы. Наш подлинник, верный представитель старины и предания, без всяких эстетических соображений, сохранил до наших времен это первобытное представление, составленное в эпоху перехода от язычества к христианству, когда еще свежи были в памяти предания о всемирном движении народов. Благодаря неразвитости искусства в древней Руси, благодаря той неподвижности в идеях, которой отличалась наша старина, этот древнейший эпический мотив уцелел в возможной сохранности и доселе. Наши простодушные мастера, идя по старой колее, до последнего времени писали на Страшном Суде крещеную Русь между Измаильтянами и какими-то Песьими Головами.

Теперь перейдем к дальнейшим историческим данным.

Отношение христианской Руси к язычникам, населявшим наше отечество, понималось нашими грамотными предками под тем же первобытным христианским представлением, которое мы встретили в изображении Страшного Суда. Язычники принадлежат антихристу; они ему поклоняются, чтят бесов, и по смерти идут к ним в ад. Белозерские волхвы сказывали Яну, будто бы они веруют в антихриста, сидящего в бездне. Чудский кудесник говорил новгородцу: «Наши боги живут в безднах, видом черны, крылаты, с хвостами; они восходят под небо и слушают ваших богов; потому что ваши боги на небесах: кто умрет из ваших людей, тот возносится на небо; а кто из наших, тот низходит к нашим богам в бездну».

Взглянем еще раз на наше изображение Страшного Суда. Между терзающимися в муках грешниками, является бес, «весь мохнат, носит в руке цветки красные и кидает на людей», и проч. Трудно сказать, к какому времени должно отнести происхождение этого эпизода, совпадающего, по-своему содержанию, с одним сказанием Печерского Патерика, и именно с таким сказанием, которое занесено еще Нестором в летопись. О Матвее Прозорливом повествует он следующее: «Однажды, стоя в церкви на месте своем, взглянул он на братию по обеим сторонам, и увидел беса, в образе Ляха, в луде, обходящего кругом и носящего в приполе цветы, называемые лепки. И обходя около братии, брал он из лона лепок, и бросал то на того, то на другого. К кому из поющих братий прилипал цветок, тот, мало постояв и ослабев умом, извинялся какою-нибудь причиною, выходил из церкви, и, пришедши в келью, засыпал и не возвращался уже в церковь до конца службы, а к кому цветок не прилипал, тот стоял крепок в пении до конца заутрени и потом шел в келью свою»225.

Кроме совершенного тождества с эпизодом Страшного Суда, это сказание замечательно потому, что бес представляется в образе Ляха. Это объясняется отношениями киевлян к ляхам, и, может быть, бросает некоторый свет на присутствие этого племени между синими арапами, песьими головами, и другими неверными народами на Страшном Суде.

Эпизод этот в Страшном Суде, очевидно, составлен под влиянием монастырской жизни, в назидание инокам, для поощрения их к бдению и молитве. Подобный эпизод, с той же целью помещенный в изображении Страшного Суда, Дидрон видел в часовне монастыря Св. Григория, на Афонской горе. В воскресный день, во время Божественной службы, спит монах на открытом воздухе. Около него два беса. Один навевает ему страшные сновидения; другой, держа над спящим зонтик, защищает его от палящих лучей солнечных226.

Кажется, без всякого пристрастия, имеем право сказать, что сцена, изображенная в нашем Страшном Суде, имеет неоспоримое преимущество перед византийскою. Она необыкновенно оригинальна, и, по своему тождеству со сказанием Патерика, имеет характер не личной выдумки мастера, а действительного события, чудесного явления, реальность которого засвидетельствована общим верованием, что вполне согласуется со строгим стилем всего изображения.

Так же глубоко коренится в верованиях и преданиях народа другой эпизод, к которому переходим.

За морем и землей, отдающими тела мертвых, следует: «Да тут же Правда Кривду стреляет, и Кривда пала со страхом».

Как сверхъестественное видение Прозорливого Матвея возведено в нашем изображении до идеальной истины, так здесь сновидение князя Владимира, рассказанное в известном народном стихе О Голубиной Книге, получает высшее, всемирное значение, в символической борьбе Правды с Кривдою.

Это сновидение, как отдельный эпизод, присоединено к самому концу Голубиной книги. Владимир спрашивает царя Давида:

Мне ночес, сударь, мало спалось;

Мне во сне много виделось:

Кабы с той страны со восточной,

А с другой страны со полуденной,

Кабы два зверя собиралися,

Кабы два лютые собегалися;

Промежду собой дрались, билися.

Один одного зверь одолеть хочет.

Boзгoвopил премудрый царь,

Премудрый царь, Давыд Ессеевич:

Это не два зверя собиралися,

Не два лютые собегалися:

Это Кривда с Правдой соходилася,

Промежду собой бились, дрались;

Кривда Правду одолеть хочет;

Правда Кривду переспорила.

Правда пошла на небеса,

К самому Христу, Царю Небесному,

А Кривда пошла у нас вся по всей земле,

По всей земле по свет – Русской,

По всему народу христианскому.

От Кривды земля восколебалася.

От того народ весь возмущается;

От Кривды стал народ неправилный,

Неправильный стал, злопамятный,

Они друг друга обмануть хотят;

Друг друга поесть хотят227.

Не только очевидное сходство этого стиха с эпизодом Страшного Суда, но и различный исход борьбы Правды с Кривдою бросают необыкновенный свет на древнерусские художественные и поэтические предания.

В сновидении Владимира Правда возносится на небо, и Кривда остается полной обладательницей земли. Наступает время неправедное, царство антихристово; от Кривды вся земля всколебалась; восстал народ на народ; люди друг друга поесть хотят.

Но не этим должна окончиться вечная вражда Правды с Кривдою. Исход этой борьбы указан в будущем, на последнем суде. Потому-то в нашем изображении, между символическими представлениями конечной погибели царства антихристова, первое место занимает эпизод о победе Правды над Кривдою. Таким образом сновидение Владимира и этот эпизод составляют как бы две части одного и того же сказания. Борьба, начавшаяся на земле и породившая царство антихристово, заключается уже в вечности, вместе с падением этого царства.

Так многозначительны, так полны глубокого смысла художественные произведения, когда они проникнуты творческой силой народной фантазии!

Борьбе Правды с Кривдою соответствует в древнейших произведениях западного искусства борьба добродетелей с пороками. В виде центавра, стреляющего из лука (например, на Корсунских вратах Новгородского Софийского собора), изображается, то грех или порок, то сам антихрист. Драка чудовищных зверей, на барельефах или прилепах Димитриевского Собора во Владимире, могла казаться нашим предкам битвой тех лютых зверей, которые снились князю Владимиру.

Почитаем излишним входить в сравнение наших духовных стихов и других народных сказаний о Страшном Суде с описанием изображения. Близость в общих основах и мотивах, а вместе с тем и различие, определяемое формой поэтической, с одной стороны, и живописью с другой, уже понятны сами по себе. Для нас гораздо важнее указать в народной поэии еще на один эпизод той же поэмы, который, впрочем, разумеется теперь, как самостоятельное целое. Это именно стих о Лазаре и богатом. В изображении Страшного Суда ему соответствуют два эпизода. В одном: «гора, на горе одр, на одре Лазарь убогий, в головах царь Давид с гуслями, а три ангела наклонились, принимают душу Лазареву». В другом эпизоде: «над огнем одр; на одре лежит богатый,

15. Из лицевой Библии XVII в. Собр. гр. Уварова, № 34.

16. Из Лицевой Библии XVII в.

и бесы из него душу принимают». Для того, чтоб иметь понятие, как наши предки изображали смерть убогого Лазаря и богатого, здесь предлагаются два снимка с миниатюр из рукописной Лицевой Библии начала ХVII в. графа Уварова, в 4-ку, №34. Умирающему Лазарю услаждает слух сам царь Давид игрою на гуслях; смерть грешника сопровождается адской гудьбою бесов. В народных стихах так описывается этот эпизод Страшного Суда:

Когда не в силу стало Лазарю горькое житье, взмолился он к Господу, чтоб сослал он по его душу грозных ангелов, несмирных и немилостливых, чтоб вынули они его душеньку сквозь ребер копьем, положили бы ее на борону и понесли бы в огонь, во смолу; потому что намаялась его душенька, на белом, на вольном свету находилася; и нечем ему убогому в рай превзойти, нечем в убожестве душу спасти. Выслушав эту молитву,

Ссылает Господь Бог святых ангелов,

Тихих ангелов, всe милостивых,

По его по душеньку по Лазареву.

Вынимали душеньку честно и хвально,

Честно и хвально в сахарны уста;

Да приняли душу на пелену,

Да вознесли же душу на небеса,

Да отдали душу к Богу в рай,

К святому Авраамию к праведному.

Но когда помер богатый:

Сослал к нему Господь грозных ангелов,

Страшныих, грозныих, немилостивыих,

По его по душу по богачёву;

Вынули его душеньку не честно и не хвально,

Нечестно, не хвально, скрозь рёбер его;

Да вознесли же душу вельми высоко,

Да ввергнули душу во тьму глубоко,

В тоё злую муку, в геенский огонь.

Нет сомнения, что этот прекрасный стих, вместе с другими о Страшном Суде, служил поэтическим объяснением нашему изображению.

Слепая нищая братия, стоя при вратах монастыря или храма, воспевала для входящих и выходящих те великие события Последнего дня, которые, по обычаю, писались на вратах или стенах. Мало понятные, полузагадочные и таинственные изображения становились всякому доступны и вразумительны, перелитые в звуки родного слова, согретые чувством, и как бы оживленные присутствием слепого певца.

* * *

Далее идет краткая характеристика живописных типов апостолов, которую здесь пропускаем.

В другом списке: от края.

Смотр. Дидрона, Manuel d’iconographie chrétienne. 1845 г. стр. 262–278.

Стр. 270.

Grimm, Deutsche Sagen, 1816. Часть 2, стр. 120–121.

Jules Berger de Xivrey, Traditions tératologiques. 1836. Стр. 67 и след.

Pauli Diaconi, De gestis Longobard. lib. I. Cap. XI.

Adam. Brem. IV, 19 Pertz 9. 375.

Grimm, Deutsche Sagen, Часть 2, стр. 15–16.

Полн. Собран. Рус. Летоп. 1, стр. 82.

Manuel d’iconographie chretienne. Стр. 277.

Киреевского, Русские Народные стихи, в «Чтениях Имп. Моск. Общ. Ист. и Древн.» 1848 г. № 9. Стих 11, 193–219.