Донской мужской монастырь (Москва): различия между версиями

Нет описания правки |

|||

| (не показана 81 промежуточная версия 8 участников) | |||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

[[Категория: Россия]] | |||

{{Местоположение|локация=55.714444, 37.602083|вид=Монастырь}}[[Категория:Монастыри с гостиницей]] | {{Местоположение|локация=55.714444, 37.602083|вид=Монастырь}}[[Категория:Монастыри с гостиницей]] | ||

[[Файл:Донской ставропигиальный мужской монастырь.jpg|alt=Донской ставропигиальный мужской монастырь|thumb|400x400px|]] | [[Файл:Донской ставропигиальный мужской монастырь.jpg|alt=Донской ставропигиальный мужской монастырь|thumb|400x400px|]] | ||

'''Донско́й монасты́рь''' — [[Аннотация:: | '''Донско́й монасты́рь''' — [[Аннотация::«аристократическая» обитель, пользовавшаяся с момента своего основания особым вниманием царствующей фамилии. С течением времени она встала в одном ряду с самыми знаменитыми московскими монастырями и сделалась местом не только богомолий знатнейших русских семейств, но и их последнего упокоения]]. | ||

{{Погода|id=213}} | |||

== История == | == История == | ||

'''Основание.''' | |||

В 1591 году в Москве, избавленной чудесным заступлением Божией Матери от нашествия крымского хана, стало одним монастырем больше. В ожерелье древних московских обителей, при необходимости обращавшихся в неприступные крепости, появилась еще одна — в честь Донской иконы Пресвятой Богородицы. Именно перед этой иконой молился царь Феодор Иоаннович о спасении стольного града от «нахождения иноплеменных варвар». | |||

В | В первые десятилетия своего существования он оставался весьма беден, хотя уже в 1593 году имел каменный соборный храм, выстроенный повелением царя на том месте, где находилась во время татарского нашествия походная Сергиевская церковь. Храм был «пречудно украшен всякими изрядными лепотами», в нем поместили искусно выполненный список с Донской иконы Божией Матери, но на этом благоустройство нового монастыря застопорилось. | ||

'''Смутное время.''' | |||

«Вскоре по смерти царя Федора Иоанновича, — пишет историк И. Е. Забелин (1820—1908), автор замечательного «Исторического описания Московского ставропигиального Донского монастыря», — наступило Смутное время нашей истории, время самозванцев и междоцарствия, бедственное для всего государства и особенно бедственное для Москвы, которая тогда была почти вся сожжена и разорена поляками, так что современники очень справедливо обзывали это время Московскою Роз-рухою. Нет сомнения, что и новоучрежденный монастырь подвергся общей участи разорения и опустошения. Так как он был собственно государевым строением, то в это безгосударственное время некому было о нем помнить; он был забыт и оставлен на попечение своей скудной братии». | |||

Лишь с утверждением на престоле династии Романовых возобновились государевы заботы о Донском монастыре. В 1622 году, как следует из «Дворцовых разрядов», царь Михаил Феодорович «пожаловал к своему государеву богомолью в монастырь к Пречистой Богородице Донской» служебные печатные Минеи. (Забелин справедливо указывает, что подобный вклад — лишнее свидетельство тому, сколь сильно пострадала обитель во время Смуты, лишившись даже необходимых книг.) | |||

'''При династии Романовых.''' | |||

В | На протяжении XVII столетия Донской монастырь постепенно возрастал в своем значении. В 1646 и 1647 годах царь Алексей Михайлович молился в нем во время нападения крымских татар на южные окраины государства, в 1654 году он же слушал здесь напутственный молебен перед войной с Речью Посполитой, а с 1649 года уже установился ежегодный крестный ход в Донскую обитель. Со всем тем, положение монастыря оставалось непростым. В 1650 году (или около того) его приписали к Андреевскому монастырю, и самостоятельность он вернул себе только в 1678 году. Каменных строений, кроме возведенного еще при Феодоре Иоанновиче храма, в нем не было. | ||

Наиболее плодотворной в «благоустроительной истории» Донской обители оказалась последняя четверть XVII века. В это время к старому соборному храму пристроили колокольню, возвели новый собор, начали строить каменные стены и башни. В 1683 году монастырь получил статус архимандритии, а уже к 1700 году он числился среди наиболее богатых монастырей России, владея обширными землями и полутора тысячами крестьянских дворов. Опережали его в этом отношении только Чудов и Симонов монастыри с тремя и двумя с половиной тысячами дворов соответственно. | |||

'''Российская Империя.''' | |||

[[Файл:Дореволюционное фото Донского монастыря в Москве.jpg|мини|300px|слева|alt=Дореволюционное фото Донского монастыря в Москве|Дореволюционное фото Донского монастыря, вид на Малый Собор]] | |||

Значительной части своих вотчин Донская обитель лишилась в 1764 году, однако, будучи (с 1745 года) ставропигиальной, пережила секуляризационную реформу сравнительно спокойно. Внутренняя жизнь ее в это время, увы, отличалась куда меньшим благополучием, чем внешняя. Присылаемые в монастырь для исправления «проштрафившиеся» представители духовенства весьма часто продолжали вести себя предосудительно и в монастырских стенах, тем самым разлагающе воздействуя на братию. Эта ситуация была преодолена только в XIX столетии. | |||

Но прежде чем проститься с XVIII веком, следует вспомнить о трагических событиях Чумного бунта, в центре которых оказался Донской монастырь. Бунт вспыхнул 15 сентября 1771 года, во время эпидемии чумы. Москвичи, прибегая к веками испытанному средству — заступничеству Божией Матери, — молились перед Ее чудотворной Боголюбской иконой, помещенной на Варварских воротах Китай-города. Желая прекратить «опасные сходбища» и еще большее распространение заразы, архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский) вознамерился убрать икону с ворот. Толпа, наэлектризованная слухами о том, что «грабят Боголюбскую Богоматерь», двинулась в Чудов монастырь, где находилась архиерейская резиденция. Амвросий скрылся от погромщиков в Донском монастыре, но и на другой день волнения не утихли. Утром бунтовщики ворвались в храм, где архиепископ молился за обедней, вывели его за стены обители, «вменяя за грех осквернить монастырь», и зверски растерзали. Ужас московских властей и духовенства перед взбунтовавшейся чернью был таков, что никто не решился сразу забрать тело убитого архиерея, и лишь через сутки «Синодальной Конторы члены, чрез полицейскую команду, заблагорассудили оное поднять». | |||

Наступил XIX век. Начало его ознаменовалось «грозой двенадцатого года». Наравне с другими московскими обителями Донская подверглась разграблению от французов, но, по удаленности своей от центральных частей города, была избавлена от пожара. Вообще, грабеж коснулся в основном ризницы (к сожалению, «эвакуировать» в Вологду удалось только немногие, самые драгоценные, вещи) и архива, а здания «сохранились без всяких повреждений» — за исключением братских келий, полы и перегородки в которых французы повыломали на дрова. | |||

Налаживанию монастырской жизни после ухода неприятеля были посвящены 1813—20 годы. Оскверненные храмы заново освятили, Донскую икону Божией Матери украсили серебряным окладом (взамен похищенного), и существование обители вошло в привычное русло. | |||

В 1835 году при Донском монастыре, в здании Духовно-цензурного комитета, переведенного несколькими годами ранее в Троице-Сергиеву Лавру, открылось духовное училище. Существовало оно вплоть до 1917 года, но этим не исчерпывался вклад обители в духовное просвещение. В годы настоятельства архимандрита Феофана (Александрова), по инициативе которого, собственно, и состоялось открытие училища, москвичи особенно полюбили бывать в Донском монастыре — ради проповедей отца архимандрита. А управлявший обителью в 1884—85 годах епископ Иаков (Кроткое) проводил здесь богословские и исторические чтения. | |||

С 1898 года в Донском монастыре проживал на покое епископ Вологодский и Тотемский Антоний (Флоренсов). Человек высокой образованности, сочетавший в себе духовную опытность с глубокими познаниями в философии, математике, истории, античной культуре, он имел множество духовных чад и собеседников среди тогдашней московской (и не только) интеллигенции. У него бывали С. М. Соловьев, В. Ф. Эрн, А. А. Блок и другие. О. Павел Флоренский пользовался духовным руководством преосвященного Антония вплоть до кончины последнего. Вообще, по отзыву митрополита Мануила (Лемешевского), он «в Москве считался местночтимым как великий праведник и подвижник. Имя его было занесено во многие сотни и тысячи поминаний верующих Москвы». | |||

Хоронили владыку Антония в 1918 году, уже в новых исторических условиях. На погребении его в Донском монастыре присутствовали, по воспоминаниям современников, тысячи людей, пришедших проститься с архипастырем. При большем стечении народа в последующие годы происходило лишь погребение святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, в 1922—25 годах жившего в Донской обители. Монастырь и прилегающие улицы были полностью заполнены людьми. Согласно данным агентов ОГПУ, мимо гроба Патриарха прошло около миллиона человек (то есть половина тогдашнего населения Москвы). | |||

'''В Советское время.''' | |||

В 1929 году все храмы Донской обители были закрыты, на ее территории разместился Антирелигиозный музей. В 1934 году он был упразднен, а его место занял Музей архитектуры Академии архитектуры СССР. Кроме того, в монастырских зданиях (даже в башнях ограды) квартировали вплоть до 1970-х годов жильцы — ситуация, типичная для многих городских монастырей. | |||

После войны, в связи с некоторым ослаблением давления государства на Церковь, Московской Патриархии передали в качестве приходской церкви Малый собор монастыря. В начале 1980-х планировалась возвращение Патриархии всего монастырского комплекса под резиденцию Патриарха, но в связи со смертью Л.И. Брежнева в 1982 году исполнение соответствующего постановления было приостановлено, а в мае следующего года Церкви передали Даниловский монастырь. Донская обитель оставалась «в советском плену» до 1991 года. | |||

== Современное состояние == | == Современное состояние == | ||

В 1990 году решением исполкома Моссовета Церкви были переданы семь храмов Донского монастыря. Монашеская жизнь возрождается в обители с 1991 года, первым ее наместником стал архимандрит Агафодор (Маркевич). До самого последнего времени монастырь, к сожалению, оставал¬ся довольно «закрытым». Ситуация изменилась лишь недавно, когда в конце 2009 года в должности наместника монастыря был утвержден епископ Павлово-Посадский Кирилл (Покровский). Владыка Кирилл: «''Немало уже сделано за неполные двадцать лет, с тех пор, как в 1991 году Донской монастырь был возвращен Церкви. Однако время идет, и перед нами встают новые проблемы. Для их решения мы разработали комплексную программу развития монастыря. Создан Попечительский совет, который возглавил сам Святейший Патриарх Кирилл — священноархимандрит обители...'' | |||

''Сегодня состояние каждого монастырского здания: храмов, келий, корпусов — требует обследования и приложения рабочих рук. Хотелось бы отметить, что при проведении подобных работ мы обращаемся к помощи профессионалов. Привлечение к работе неквалифицированных рабочих, несмотря на кажущееся преимущество в цене, себя совершенно не оправдывает. Мы стараемся сделать Донской монастырь более открытым для паломников и туристов. С этой целью в феврале 2010 года была создана паломническая служба обители, которая проводит экскурсии по прежде недоступным широкой публике местам монастыря: храмам, стенам, усыпальницам. Для посещения открыт и знаменитый некрополь. Любительская съемка на территории обители осуществляется бесплатно....'' | |||

''Конечно, сейчас братия монастыря немногочисленна: вместе со мной здесь подвизается всего 12 человек. Для устройства собственно монашеской жизни в Донской обители немало еще предстоит сделать. А жизнь эта очень насыщенна: кроме богослужений, братии монастыря приходится нести множество иных послушаний.'' | |||

''Монастырь, находящийся в городе, призван к миссионерскому труду. Мы обязаны и словом, и делом свидетельствовать об истине Православия.'' | |||

''Весной 2010 года в монастыре заработал православный лекторий, занятия в котором вели известные богословы, преподаватели Московской православной духовной академии. По мере возможности я сам также стараюсь вести еженедельные духовные беседы с прихожанами...'' | |||

В | ''В марте 2010 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви я был назначен председателем новообразованного Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Сам же Комитет разместился в стенах Донского монастыря, которому, по благословению Его Святейшества, предстоит стать духовным центром российского казачества...'' | ||

''По решению Совета атаманов войсковых казачьих обществ Российской Федерации и моему благословению казаки всех реестровых казачьих войсковых обществ по очереди несут паломническое служение в стенах Донского монастыря: десять казаков от каждого войска по месяцу живут и трудятся в обители, поддерживают правопорядок, занимаются благоустройством, знакомятся с практикой богослужения, общаются с духовником, причащаются Святых Христовых Таин''». | |||

== Храмы == | === Храмы === | ||

Александра Свирского | * '''Соборный храм в честь иконы Божией Матери «Донская» (Малый собор)'''. Первая каменная постройка на территории обители. Храм был заложен в 1591 году на том месте, где стояла походная церковь русского войска, в честь преподобного Сергия Радонежского. Окончание строительства храма относится к 1593 году. Малый (старый) с приделами Вмч. Феодора Стратилата и Прп. Сергия Радонежского (1591–93 гг., архит., предположительно, Федор Конь; колокольня и приделы – 1679 г.). | ||

* '''Соборный храм в честь иконы Божией Матери «Донская» (Большой собор)'''. Главная архитектурная доминанта Донского монастыря. Строительство собора было начато при наместнике монастыря архимандрите Никоне в 1683 году и продолжилось до 1698 года. (1684–98 гг., надстроен в сер. XIX в., иконостас 1695–99 гг.) – летний, в подклете – Сретения Господня. | |||

* '''Церковь Александра Невского в Донском монастыре'''. | |||

* '''Больничный храм в честь Архангела Михаила'''. (1714 г., перестроен в 1806-09 гг., больничный, с усыпальницей Голицыных). | |||

* '''Надвратный храм в честь иконы Божией Матери «Тихвинская»'''. Над южными вратами (1713–14 гг., архит. предположительно И.П. Зарудный). | |||

* '''Надвратный храм в честь праведных Захарии и Елисаветы.''' Над западными вратами, в колокольне (1730–32 гг., архит. Д. Трезини, затем А.П. Евлашев, при участии Д.В. Ухтомского – 1752–55 гг.). | |||

* '''Храм в честь преподобного Александра Свирского'''. (1796–98 гг., усыпальница Зубовых, восстановлен после пожара в 1813 г.). | |||

* '''Храм в честь преподобного Иоанна Лествичника'''. (1898 г., усыпальница Терещенко). | |||

* '''Храм в честь святителя Иоанна Златоуста и великомученицы Екатерины'''. (1888–91 гг., архит. А. Венсан, усыпальница Первушиных) верхний храм; Вмц. Екатерины – нижний храм. | |||

* '''Храм в честь преподобного Серафима Саровского и преподобной Анны Кашинской.''' На новом кладбище Донского монастыря (1902–10 гг.; освящ. 1914 г. – архит. З.И. Иванов; ул. Орджоникидзе, 4), приделы Успения Пресвятой Богородицы и Равноап. Марии Магдалины, Сошествия Святого Духа и Всех Святых. | |||

* '''Храм в честь святителя Тихона, Патриарха Всероссийского'''. Нижний храм святого благоверного князя Вячеслава Чешского (1998). | |||

* '''Храм в честь великомученика Георгия Победоносца'''. (2000) | |||

* '''Храм в честь Сретения Господня'''. В крытой галерее Большого собора, с левой стороны, в конце XIX века была устроена лестница, ведущая в цокольную часть храма. Здесь в 1712-1714 годах трудами архимандрита Лаврентия (Габашвили) был устроен Сретенский храм. | |||

* '''Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского.''' | |||

== Часовни == | |||

* '''Часовня-усыпальница Левченко.''' (Начало XX в., архитектор И. Клейн). | |||

* '''Часовня-усыпальница Простяковых''' | |||

* '''Неизвестная часовня-усыпальница''' | |||

* '''Водосвятная часовня''' | |||

=== Подворья === | |||

* '''[[Храм Иверской иконы Божией Матери при Восточно-Европейской нефтяной компании (Москва)]].''' Храм расположен в здании, построенном в стиле модерн в начале XX века по проекту архитектора Г.А. Гельдриха. 14 октября 1912 года здесь был освящен домовый храм приюта в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. В советское время в здании размещалась школа, однако позже оно пришло в запустение. В 1990 году здание было восстановлено, и храм был освящен в честь Иверской иконы Божией Матери как домовая церковь при Восточно-Европейской нефтяной компании. Благодаря вкладу В.Я. Шевченко были проведены реставрационные работы по восстановлению настенной живописи начала XX века, частично сохранившейся в алтарной части и по её сторонам. Храм имеет одноименный престол. | |||

* '''[[Подворье Донского ставропигиального мужского монастыря при храме Вознесения Господня (Князево)]]'''. Церковь с небольшим жилым комплексом и подсобными постройками, принадлежащая монастырю, но далеко от него расположенная. Храм подворья имеет одноименный престол. | |||

* '''[[Подворье Донского ставропигиального мужского монастыря при храме преподобного Сергия Радонежского (Зеленоградский)]]'''. Кирпичный храм, построенный в стиле псковского зодчества при подсобном хозяйстве общины московской церкви преподобного Серафима в Раеве, с 2006 года освящён частично, а в 2015 году передан под подворье Донского монастыря, где в 2017 году был освящён иконостас верхнего храма. | |||

=== Некрополь Донского монастыря === | |||

'''[[Донское православное кладбище]]''' – древнейшее и самое известное дворянское кладбище Москвы. Он является местом упокоения многих выдающихся деятелей русской церковной, политической и военной истории, литературы и искусства. Памятники, сохранившиеся до наших дней, примечательны: белокаменные плиты, барочные саркофаги, пирамиды, жертвенники, гранитные колонны, вазы, урны, архитектурно-декоративные композиции в виде ротонд, беседок и часовен, скульптурные фигуры плакальщиц, ангелов. | |||

== Святые == | |||

* Священномученик Александр (Петровский), архиепископ Харьковский, наместник Донского монастыря. | |||

* Пеподобномученик архимандрит Гавриил (Яцик) | |||

* Пеподобномученик архимандрит Тихон (Бузов) | |||

* Архиепископ Алексий (Палицын), настоятель Донского монастыря | |||

* Архиепископ Иннокентий (Ястребов), настоятель Донского монастыря | |||

* Архиепископ Назарий (Кириллов), настоятель Донского монастыря | |||

* Архиепископ Никон (Пурлевский), наместник Донского монастыря | |||

* Архимандрит Анемподист/схиархим. Антоний (Алексеев) | |||

* Архимандрит Антоний/схиархимандрит Афанасий (Прохода) | |||

* Архимандрит Виталий (Слизунов), наместник Донского монастыря | |||

* Архимандрит Григорий (Ковалев) | |||

* Архимандрит Евстратий (Шевкун) | |||

* Архимандрит Нил (Путилов) | |||

* Иеромонах Марк (Славгородский) | |||

* Иеромонах Мефодий (Коновалов) | |||

== Святыни == | == Святыни == | ||

'''Иконы Божией Матери “Феодоровская” и “Знамение”''' | |||

=== [https://azbyka.ru/days/ikona-donskaja Донская икона Божией Матери] === | |||

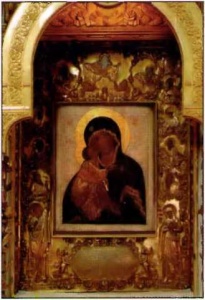

[[Файл:Список с Донской иконы Божией Матери в Донском монастыре.jpg|alt=Список с Донской иконы Божией Матери в Донском монастыре|thumb|300x300px|Список с Донской иконы Божией Матери, созданный в конце XVI века для Донского монастыря. Находится в Большом соборе]] | |||

Торжествуя победу над татарами, Дмитрий Донской заложил в Коломне собор в честь Успения Божией Матери. (Коломна была главным городом его княжества, а кроме того, именно здесь, в Коломне, собирались русские войска перед Куликовской битвой.) В 1382 го¬ду собор освятили, а спустя семь лет, на тридцать девятом году жизни, князь Димитрий скончался, и дальнейшее попечение об Успенском соборе легло на плечи его вдовы и старшего сына — великой княгини Евдокии Дмитриевны и великого князя Василия I. | |||

В 1392 году по их заказу собор был расписан фресками. И, видимо, примерно в это же время для Успенского собора создавалась Донская икона Божией Матери. Кто автор этой дивной иконы? Точного ответа мы, увы, не имеем. Но совершенство ее исполнения говорит о том, что над ней работал выдающийся мастер. И здесь — учитывая время создания Донского образа Богоматери — в первую очередь, приходит на память Феофан Грек. | |||

Более полутора столетий Донская икона Пресвятой Богородицы находилась в Успенском соборе Коломны. В 1552 году, перед походом на Казань, в Коломне останавливался Иван Грозный и здесь молился перед Донской иконой. В летописном рассказе, повествующем об этом, Донской образ Пречистой впервые связывается с Куликовской битвой и победой Дмитрия Донского над Мамаем. | |||

Взятие Казани еще более возвеличило Донскую икону Божией Матери. Ее перенесли в Москву, в кремлевский Благовещенский собор, и отныне цари, собираясь в поход против супостатов или готовясь отразить их натиск, возносили свои молитвы именно перед .нею. Так поступил в 1591 году и сын Ивана Грозного, благочестивый царь Феодор. | |||

Основывая Донской монастырь в честь победы над Казы-Гиреем, Феодор Иоаннович повелел написать для него точный список с Донской иконы — «подобие пречюдные иконы Пречистые Богородицы Донския». Сто лет этот список находился в Малом соборе обители, потом его перенесли в новопостроенный Большой собор. В 1695 году изографы Иродион Спиридонов и Иван Иванов создали икону «Корень Иессеев», в среднике которой и поместили Донской образ Божией Матери. | |||

Мощи святителя Тихона, патриарха Всероссийского | === Мощи святителя Тихона, патриарха Всероссийского === | ||

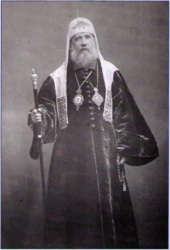

[[Файл:Патриарх Всероссийский Тихон.jpg|alt=Патриарх Всероссийский Тихон|thumb|250x250px|Патриарх Всероссийский Тихон]] | |||

Святитель Тихон родился в тихом погосте Клин Торопецкого уезда. Псковской губернии. Малой родины своей Патриарх, должно быть, не запомнил: в 1869 году, когда ему минуло четыре года, семья переехала в уездный Торопец. Здесь и прошло его детство. Здесь он учился в духовном училище, сюда приезжал на каникулы из Псковской семинарии. | |||

Четверо детей было у священника торопецкой Спасо-Преображенской церкви Иоанна Беллавина и его матушки Анны — Павел, Иван, Василий и Михаил. Жили скромно, много трудились, не чуждались, как и большинство провинциальных священнических семей, крестьянских работ. Однажды, утомившись, отец Иоанн заснул на сеновале. Когда проснулся, рассказал, что покойница мать явилась ему и говор ила о судьбе его детей. Указав на Василия, она произнесла: «А этот будет великим». | |||

Потом, уже в семинарии, к нему приклеилось: «архиерей». А в Санкт- Петербургской духовной академии, куда Василия Беллавина отправили продолжать образование как лучшего ученика, — его называли Патриархом. Хотя вообгще-то прозвища здесь были не в чести. | |||

Вскоре после пострига и рукоположения во иеромонаха отцу Тихону при-шлось расстаться со своей alma mater: его направили инспектором в Холмскую духовную семинарию. А на 33-м году жизни он — уже епископ Люблинский, викарий Варшавской епархии. Впереди епископа Тихона ждала одна из самых далеких и «экзотических» епархий Русской Православной Церкви, за океаном. | |||

= | Тамошнюю паству его составляли православные жители Северо-Американских Штатов, Канады и Аляски. Православные и те, кому еще предстояло открыть свет Православия. | ||

[[Файл:Рака с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, в Большом соборе Донского монастыря.jpg|alt=Рака с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, в Большом соборе Донского монастыря|thumb|300x300px|Рака с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, в Большом соборе Донского монастыря]] | |||

Почти десять лет святитель Тихон возглавлял Православную Церковь в Америке. Он строил храмы, школы, приюты. При нем здесь появились монастырь и семинария, Никольский кафедральный собор в Нью-Йорке. Самые отдаленные уголки епархии не остались без внимания молодого архиерея. Верхом, на утлых туземных лодчонках, а где и пешком совершал он свои «архипастырские визиты» к индейцам, алеутам и эскимосам, с детской доверчивостью отзывавшимся на его любовь. Потом, уже в Москве, многие говорили о евангельской простоте святителя, о его готовности принять каждого, служить в любой приходской | |||

церкви. | |||

Православные американцы плакали, прощаясь с владыкой Тихоном. В 1907 году он, уже архиепископ, переведен на одну из старейших русских кафедр — Ярославскую. Здешняя паства тоже полюбила святителя. | |||

Первую мировую войну святитель Тихон встречал на западных рубежах империи. Будучи в 1914 году назначен на Виленскую кафедру, он почти сразу же окунулся в омут новых для него забот военного времени. Эвакуация мощей Виленских мучеников, сохранение чтимых святынь, посещение лазаретов и поездки на фронт... Владыка почти все время в дороге, а потом наступает его очередь присутствовать в Синоде, и ему приходится подолгу оставаться в Москве. Здесь застала его Февральская революция. | |||

После Февральской революции обер-прокурором Святейшего Синода был назначен В. Н. Львов. С подлинно революционным пылом он разогнал Синод, отправил на покой старейших архиереев — митрополитов Москов¬ского Макария (Невского) и Санкт-Петербургского Питирима (Окнова) — и организовал выборы на «вакантные» кафедры, рассчитывая на приход к кормилу церковной власти реформаторов. Львов, однако, просчитался. Его устремления разделяла сравнительно малая часть церковного общества. | |||

Выборы московского архиерея тоже не оправдали надежд Львова. 4 июля 1917 года на главную кафедру России был избран архиепископ Виленский Тихон, самим же Львовым недавно уволенный из Синода. На плечи нового московского владыки сразу же легло бремя подготовки к созыву Поместного собора. | |||

Собор открылся в день Успения Божией Матери, 15 августа (по старому стилю) 1917 года. Почетным председателем его избрали митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), а действующим председателем стал святитель Тихон, за несколько дней до того возведенный в сан митрополита. | |||

18 ноября (по новому стилю) 1917 года в храме Христа Спасителя состоялось избрание Патриарха. Голосованием были определены три кандидата («самый умный из русских архиереев — [https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Hrapovickij/ архиепископ Антоний (Храповицкий)], самый строгий — архиепископ Арсений (Стадницкий) и самый добрый — митрополит Тихон» («Богословский вестник», 1917 г.)). Окончательно решил дело жребий, вынутый | |||

[https://azbyka.ru/otechnik/Aleksij_Zosimovskij/ Зосимовским старцем Алексием (Соловьевым)]. | |||

А большевики уже захватили власть. И в начале января 1918 года по всем храмам России читается знаменитое послание новоизбранного Патриарха: «''Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей — загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной...''» Верных чад Церкви Святейший в то же время с материнской нежностью и болью увещевал: «''Чадца мои! Все православные русские люди! Все христиане! Когда многие страдания, обиды и огорчения стали бы навевать вам жажду мщения, стали бы проталкивать в твои, Православная Русь, руки меч для кровавой расправы с теми, кого считала бы ты своим врагом, — отбрось далеко, так, чтобы ни в минуты самых тяжких для тебя испытаний и пыток, ни в минуты твоего торжества, никогда-никогда рука твоя не потянулась бы к этому мечу, не умела бы и не хотела бы нести его...''» | |||

24 ноября 1918 года Патриарха впервые заключили под домашний арест. Обвиняли его в призывах к свержению советской власти. Отныне допросы и аресты стали привычным фоном его жизни. Время от времени «режим» ослаблялся, и святитель получал возможность выезжать на служение. | |||

7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, святитель собирался служить литургию в Богоявленском соборе в Елохове, но не смог, чувствуя себя плохо. Тем не менее, скоро его увезли из больницы на какое-то заседание — по настоянию Тучкова, — а потом до вечера он должен был мучительно редактировать с митрополитом Петром (Полянским) воззвание, которого в спешном порядке требовали от него в ОГПУ. Когда митрополит Петр ушел, Патриарх Тихон попросил сделать ему укол снотворного и сказал: «Ну вот, я теперь усну. Ночь будет долгая-долгая, темная-темная». После укола состояние его резко ухудшилось (что впоследствии породило версию о намеренном убийстве Патриарха), и за четверть часа до полуночи, трижды произнеся: «Слава Тебе, Господи», — Святейший скончался. Церковь, ради которой жил он всю жизнь, осиротела. | |||

В '''1992''' году состоялось обретение мощей Патриарха Тихона. До этого долгие годы принято было считать, что под надгробием Святейшего его тела нет. | |||

''' | == [[Престольные праздники]] == | ||

* '''[[Престольный праздник::Икона Пресвятой Богородицы "Донская"]]''' - [https://azbyka.ru/days/ikona-donskaja 1 сентября] | |||

* '''[[Престольный праздник::Феодор Стратилат, великомученик]]''' - [https://azbyka.ru/days/sv-feodor-stratilat 21 февраля, 21 июня] | |||

* '''[[Престольный праздник::Сергий Радонежский, преподобный]]''' - [https://azbyka.ru/days/sv-sergij-radonezhskij Собор Московских святых, 18 июля (Обретение честных мощей), 8 октября (Преставление)] | |||

* '''[[Престольный праздник::Сретение Господне]]''' - [https://azbyka.ru/days/prazdnik-sretenie-gospoda-boga-i-spasa-nashego-iisusa-hrista 15 февраля] | |||

* '''[[Престольный праздник::Александр Невский, благоверный князь]]''' - [https://azbyka.ru/days/sv-aleksandr-v-shime-aleksij-nevskij 6 декабря] | |||

* '''[[Престольный праздник::Александр Свирский, преподобный]]''' - [https://azbyka.ru/days/sv-aleksandr-svirskij 12 сентября] | |||

* '''[[Престольный праздник::Георгий Победоносец, великомученик]]''' - [https://azbyka.ru/days/sv-georgij-pobedonosec 6 мая] | |||

* '''[[Престольный праздник::Праведные Захария и Елисавета]]''' - [https://azbyka.ru/days/saint/4642/5876/group 18 сентября] | |||

* '''[[Престольный праздник::Икона Пресвятой Богородицы "Тихвинская"]]''' - [https://azbyka.ru/days/ikona-tihvinskaja 9 июля] | |||

* '''[[Престольный праздник::Иоанн Златоуст, святитель]]''' - [https://azbyka.ru/days/sv-ioann-zlatoust 26 ноября] | |||

* '''[[Престольный праздник::Екатерина, великомученица]]''' - [https://azbyka.ru/days/sv-ekaterina-aleksandrijskaja 7 декабря] | |||

* '''[[Престольный праздник::Иоанн Лествичник, преподобный]]''' - [https://azbyka.ru/days/sv-ioann-lestvichnik 12 апреля] | |||

* '''[[Престольный праздник::Михаил, Архистратиг]]''' - [https://azbyka.ru/days/sv-mihail-arhangel 21 ноября] | |||

* '''[[Престольный праздник::Серафим Саровский, преподобный]]''' - [https://azbyka.ru/days/sv-serafim-sarovskij 15 января, 1 августа] | |||

* '''[[Престольный праздник::Анна Кашинская, Тверская, схимонахиня, благоверная княгиня]]''' — [https://azbyka.ru/days/sv-anna-kashinskaja 25 июня, 15 октября, 17 июля (переходящая) – Собор Тверских святых] | |||

* '''[[Престольный праздник::Собор Всех Святых]]''' - [https://azbyka.ru/days/sv-sobor-vseh-svjatyh первое воскресенье после Дня Святой Троицы] | |||

* '''[[Престольный праздник::Мария Магдалина, равноапостольная, мироносица]]''' — [https://azbyka.ru/days/sv-marija-magdalina-mironosica 4 августа] | |||

* '''[[Престольный праздник::День Святого Духа]]''' - [https://azbyka.ru/days/prazdnik-den-svjatogo-duha Cледующий за Пятидесятницей понедельник] | |||

* '''[[Престольный праздник::Успение Пресвятой Богородицы]]''' - [https://azbyka.ru/days/prazdnik-uspenie-presvjatoj-vladychicy-nashej-bogorodicy-i-prisnodevy-marii 28 августа] | |||

* '''[[Престольный праздник::Тихон, патриарх]]''' - [https://azbyka.ru/days/sv-tihon-belavin 7 апреля] | |||

* '''[[Престольный праздник::Вячеслав Чешский, благоверный князь]]''' - [https://azbyka.ru/days/sv-vjacheslav-cheshskij 17 марта (перенесение мощей), 11 октября] | |||

== Контакты == | |||

'''Адрес''': 115419, Россия, г. Москва, Донская площадь, 1-3 | |||

'''Телефон канцелярии:''' [tel:+74959521481 +7 (495) 952-14-81], [tel:+74959544024 +7 (495) 954-40-24] (с 9:00 до 17:00) | |||

''' | '''Электронная почта:''' [mailto:info@donskoi.org info@donskoi.org] | ||

'''Сайт:''' https://donskoi.org/ | |||

== Паломнику == | == Паломнику == | ||

Донской мужской монастырь открыт для посещения ежедневно, с 7:30 до 19:00, в воскресные дни с 06:00 до 20:00. Некрополь открыт для посещения с 10:00 до 16:00 ежедневно. | |||

Донской мужской монастырь открыт для посещения ежедневно, с 7 | |||

'''Правила посещения''' | '''Правила посещения''' | ||

| Строка 121: | Строка 211: | ||

'''На территории монастыря запрещается:''' | '''На территории монастыря запрещается:''' | ||

курить, вести фото и киносъёмку без благословения руководства монастыря, появляться в нетрезвом состоянии, | курить, вести фото и киносъёмку без благословения руководства монастыря, появляться в нетрезвом состоянии, сквернословить. Нарушители порядка подлежат предупреждению или удалению с территории монастыря. | ||

=== Богослужения === | |||

Богослужения в храме совершаются ежедневно. | |||

[https://donskoi.org/events '''Актуальное расписание богослужений смотри на сайте монастыря'''] | |||

''' Дежурный священник''' | ''' Дежурный священник''' | ||

+7 (965) 132-52-50 (дежурный священнослужитель не предоставляет справочную информацию, для получения справок используйте номера телефонов, обозначенных ниже) | [tel:+79651325250 +7 (965) 132-52-50] (дежурный священнослужитель не предоставляет справочную информацию, для получения справок используйте номера телефонов, обозначенных ниже) | ||

=== Трапезные === | |||

''' Магазин «Монастырская трапеза» ''': Тел.: [tel:+74959332377 +7 (495) 933-23-77] (с 9:00 до 19:00) | |||

=== Экскурсии === | |||

Знакомство с Донским монастырем обеспечивается усердным трудом сотрудников паломнического центра обители. Именно здесь появляются и разрабатываются проекты, направленные на ознакомление москвичей и гостей столицы с жизнью и наследием Донского монастыря, а также других значимых святынь Православной Церкви. В стенах паломнического центра рождается невероятное многообразие проектов, благодаря которым он является ведущим в своей области. | |||

В монастыре создан лекторий, на базе которого регулярно проходят встречи для прихожан и гостей, а также тематические семинары для экскурсоводов. Паломнический центр реализует множество различных экскурсионных программ, знакомящих гостей с Донской обителью: | |||

* «Знакомство с Донским монастырем» | |||

* «Усыпальницы и некрополь Донского монастыря» | |||

* «Один день в Донском» | |||

* «Донской монастырь и окрестности» | |||

* «Крестный путь Святителя Тихона.» | |||

* «Обзорная экскурсия по Донскому (новому) кладбищу» | |||

* «Пушкинский некрополь» | |||

''' | ''' Паломнический отдел работает ежедневно:''' | ||

''' | * С понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:00 | ||

* В субботу и воскресенье – с 11:00 до 16:00 | |||

* '''Адрес:''' 115419, Москва, Донская площадь, 1 (станция метро Шаболовская) | |||

* '''Телефон:''' [tel:+79191009010 +7 (919) 100-90-10] | |||

* '''Электронная почта:''' [mailto:info@palomnik.center info@palomnik.center] | |||

* '''Сайт:''' www.palomnik.center | |||

=== Как добраться === | |||

''' | '''Проезд:''' | ||

* на метро до станции «Шаболовская», выход из второго-третьего вагона из центра. После выхода повернуть направо, пешком вдоль по ул. Шаболовка до пересечения с 1-м Донским проездом, затем снова повернуть направо и вдоль монастырской стены – до Главных ворот обители, расположенных со стороны Донской площади. | |||

* Ближайшие станции метро - метро «Шаболовская», метро «Октябрьская». Проехать или пройти от ближайших станций метро: 10 минут от метро «Шаболовская», 20 минут от метро «Октябрьская». | |||

* [https://mosmetro.ru/metro-map Схема московского метрополитена] | |||

* [https://mosgortrans.ru График движения и маршруты автобусов Москвы] | |||

== Фото == | |||

<gallery> | |||

Файл:Большой собор Донского монастыря.jpg|Большой собор Донского монастыря | |||

Файл:Колокольня с церковью праведных Захарии и Елизаветы Донского монастыря.jpg|Колокольня с церковью праведных Захарии и Елизаветы Донского монастыря | |||

Файл:Тихвинская церковь над северными воротами Донского монастыря.jpg|Тихвинская церковь над северными воротами монастыря | |||

</gallery> | |||

== Видео == | |||

{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=dVNAA7MXMu0|350|left|Донской мужской монастырь|frame}} | |||

{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=E6v2FJRVjYg|350|left|Фильм телекомпании "Сретение" о Донском монастыре в Москве.|frame}} | |||

{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=tZAj1OdO4Yo|350|left|Святыни Москвы|frame}} | |||

{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=yVcSj4fBaTA|350|left|Донкой монастырь в Москве|frame}} | |||

{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=hhp11ZGWKMs|350|left|МОНАСТЫРИ РОССИИ. Донской монастырь.Телеканал СПАС|frame}} | |||

== Ссылки == | == Ссылки == | ||

[http://www. | * [https://vk.com/public48301072 Страница храма ВКонтакте] | ||

* [https://t.me/donskoymonastery Telegram канал храма.] | |||

* [https://azbyka.ru/palomnik/images/2/2a/Shokarev_S_Moskva_pravoslavnaya_Vse_khramy_i_chasovni.pdf Михаил Иванович Вострышев. Сергей Юрьевич Шокарев. Москва православная. Все храмы и часовни. Серия «Московские энциклопедии».] | |||

* [https://uaovik.ru/vicariate/donskoe-blagochinie Официальный сайт Южного викариатства Донского благочиния. Храмы.] | |||

* [https://www.donblago.ru/hrams/ Официальный сайт Донского благочиния. Храмы.] | |||

* [https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/donskoj-monastyr-v-moskve/ Донской монастырь в Москве.] | |||

* [https://monasterium.ru/monastyri/monastery/donskoy-stavropigialnyy-muzhskoy-monastyr/ Монастырь на сайте monasterium.ru.] | |||

* [https://drevo-info.ru/articles/517.html Монастырь на сайте drevo-info.ru.] | |||

* [http://www.patriarchia.ru/db/text/261308.html Монастырь на сайте patriarchia.ru.] | |||

* [https://pravoslavie.ru/63743.html Монастырь на сайте pravoslavie.ru.] | |||

* [http://temples.ru/card.php?ID=6042 Монастырь на сайте temples.ru.] | |||

* [https://foma.ru/7-interesnyih-faktov-o-donskom-monastyire.html 7 интересных фактов о Донском монастыре.] | |||

* [https://www.pravmir.ru/donskoj-monastyr/ Донской монастырь: место, куда редко заходят туристы.] | |||

* [https://dzen.ru/a/YvdYlc-qvkc65QwP Донской монастырь: святыня в центре Москвы.] | |||

* [https://12holyplaces.moscow/articles/donskoj-stavropigialnyj-muzhskoj-monastyr/ Донской ставропигиальный мужской монастырь.] | |||

* [https://um.mos.ru/houses/donskoy_monastyr/ Ансамбль Донского монастыря, XVI-XIX вв..] | |||

{{SEO|во Донской ставропигиальный мужской монастырь|Москвы}} | {{SEO|во Донской ставропигиальный мужской монастырь|Москвы}} | ||

Текущая версия от 00:21, 18 декабря 2024

Донско́й монасты́рь — «аристократическая» обитель, пользовавшаяся с момента своего основания особым вниманием царствующей фамилии. С течением времени она встала в одном ряду с самыми знаменитыми московскими монастырями и сделалась местом не только богомолий знатнейших русских семейств, но и их последнего упокоения.

История[править | править код]

Основание.

В 1591 году в Москве, избавленной чудесным заступлением Божией Матери от нашествия крымского хана, стало одним монастырем больше. В ожерелье древних московских обителей, при необходимости обращавшихся в неприступные крепости, появилась еще одна — в честь Донской иконы Пресвятой Богородицы. Именно перед этой иконой молился царь Феодор Иоаннович о спасении стольного града от «нахождения иноплеменных варвар».

В первые десятилетия своего существования он оставался весьма беден, хотя уже в 1593 году имел каменный соборный храм, выстроенный повелением царя на том месте, где находилась во время татарского нашествия походная Сергиевская церковь. Храм был «пречудно украшен всякими изрядными лепотами», в нем поместили искусно выполненный список с Донской иконы Божией Матери, но на этом благоустройство нового монастыря застопорилось.

Смутное время.

«Вскоре по смерти царя Федора Иоанновича, — пишет историк И. Е. Забелин (1820—1908), автор замечательного «Исторического описания Московского ставропигиального Донского монастыря», — наступило Смутное время нашей истории, время самозванцев и междоцарствия, бедственное для всего государства и особенно бедственное для Москвы, которая тогда была почти вся сожжена и разорена поляками, так что современники очень справедливо обзывали это время Московскою Роз-рухою. Нет сомнения, что и новоучрежденный монастырь подвергся общей участи разорения и опустошения. Так как он был собственно государевым строением, то в это безгосударственное время некому было о нем помнить; он был забыт и оставлен на попечение своей скудной братии».

Лишь с утверждением на престоле династии Романовых возобновились государевы заботы о Донском монастыре. В 1622 году, как следует из «Дворцовых разрядов», царь Михаил Феодорович «пожаловал к своему государеву богомолью в монастырь к Пречистой Богородице Донской» служебные печатные Минеи. (Забелин справедливо указывает, что подобный вклад — лишнее свидетельство тому, сколь сильно пострадала обитель во время Смуты, лишившись даже необходимых книг.)

При династии Романовых.

На протяжении XVII столетия Донской монастырь постепенно возрастал в своем значении. В 1646 и 1647 годах царь Алексей Михайлович молился в нем во время нападения крымских татар на южные окраины государства, в 1654 году он же слушал здесь напутственный молебен перед войной с Речью Посполитой, а с 1649 года уже установился ежегодный крестный ход в Донскую обитель. Со всем тем, положение монастыря оставалось непростым. В 1650 году (или около того) его приписали к Андреевскому монастырю, и самостоятельность он вернул себе только в 1678 году. Каменных строений, кроме возведенного еще при Феодоре Иоанновиче храма, в нем не было.

Наиболее плодотворной в «благоустроительной истории» Донской обители оказалась последняя четверть XVII века. В это время к старому соборному храму пристроили колокольню, возвели новый собор, начали строить каменные стены и башни. В 1683 году монастырь получил статус архимандритии, а уже к 1700 году он числился среди наиболее богатых монастырей России, владея обширными землями и полутора тысячами крестьянских дворов. Опережали его в этом отношении только Чудов и Симонов монастыри с тремя и двумя с половиной тысячами дворов соответственно.

Российская Империя.

Значительной части своих вотчин Донская обитель лишилась в 1764 году, однако, будучи (с 1745 года) ставропигиальной, пережила секуляризационную реформу сравнительно спокойно. Внутренняя жизнь ее в это время, увы, отличалась куда меньшим благополучием, чем внешняя. Присылаемые в монастырь для исправления «проштрафившиеся» представители духовенства весьма часто продолжали вести себя предосудительно и в монастырских стенах, тем самым разлагающе воздействуя на братию. Эта ситуация была преодолена только в XIX столетии.

Но прежде чем проститься с XVIII веком, следует вспомнить о трагических событиях Чумного бунта, в центре которых оказался Донской монастырь. Бунт вспыхнул 15 сентября 1771 года, во время эпидемии чумы. Москвичи, прибегая к веками испытанному средству — заступничеству Божией Матери, — молились перед Ее чудотворной Боголюбской иконой, помещенной на Варварских воротах Китай-города. Желая прекратить «опасные сходбища» и еще большее распространение заразы, архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский) вознамерился убрать икону с ворот. Толпа, наэлектризованная слухами о том, что «грабят Боголюбскую Богоматерь», двинулась в Чудов монастырь, где находилась архиерейская резиденция. Амвросий скрылся от погромщиков в Донском монастыре, но и на другой день волнения не утихли. Утром бунтовщики ворвались в храм, где архиепископ молился за обедней, вывели его за стены обители, «вменяя за грех осквернить монастырь», и зверски растерзали. Ужас московских властей и духовенства перед взбунтовавшейся чернью был таков, что никто не решился сразу забрать тело убитого архиерея, и лишь через сутки «Синодальной Конторы члены, чрез полицейскую команду, заблагорассудили оное поднять».

Наступил XIX век. Начало его ознаменовалось «грозой двенадцатого года». Наравне с другими московскими обителями Донская подверглась разграблению от французов, но, по удаленности своей от центральных частей города, была избавлена от пожара. Вообще, грабеж коснулся в основном ризницы (к сожалению, «эвакуировать» в Вологду удалось только немногие, самые драгоценные, вещи) и архива, а здания «сохранились без всяких повреждений» — за исключением братских келий, полы и перегородки в которых французы повыломали на дрова.

Налаживанию монастырской жизни после ухода неприятеля были посвящены 1813—20 годы. Оскверненные храмы заново освятили, Донскую икону Божией Матери украсили серебряным окладом (взамен похищенного), и существование обители вошло в привычное русло.

В 1835 году при Донском монастыре, в здании Духовно-цензурного комитета, переведенного несколькими годами ранее в Троице-Сергиеву Лавру, открылось духовное училище. Существовало оно вплоть до 1917 года, но этим не исчерпывался вклад обители в духовное просвещение. В годы настоятельства архимандрита Феофана (Александрова), по инициативе которого, собственно, и состоялось открытие училища, москвичи особенно полюбили бывать в Донском монастыре — ради проповедей отца архимандрита. А управлявший обителью в 1884—85 годах епископ Иаков (Кроткое) проводил здесь богословские и исторические чтения.

С 1898 года в Донском монастыре проживал на покое епископ Вологодский и Тотемский Антоний (Флоренсов). Человек высокой образованности, сочетавший в себе духовную опытность с глубокими познаниями в философии, математике, истории, античной культуре, он имел множество духовных чад и собеседников среди тогдашней московской (и не только) интеллигенции. У него бывали С. М. Соловьев, В. Ф. Эрн, А. А. Блок и другие. О. Павел Флоренский пользовался духовным руководством преосвященного Антония вплоть до кончины последнего. Вообще, по отзыву митрополита Мануила (Лемешевского), он «в Москве считался местночтимым как великий праведник и подвижник. Имя его было занесено во многие сотни и тысячи поминаний верующих Москвы».

Хоронили владыку Антония в 1918 году, уже в новых исторических условиях. На погребении его в Донском монастыре присутствовали, по воспоминаниям современников, тысячи людей, пришедших проститься с архипастырем. При большем стечении народа в последующие годы происходило лишь погребение святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, в 1922—25 годах жившего в Донской обители. Монастырь и прилегающие улицы были полностью заполнены людьми. Согласно данным агентов ОГПУ, мимо гроба Патриарха прошло около миллиона человек (то есть половина тогдашнего населения Москвы).

В Советское время.

В 1929 году все храмы Донской обители были закрыты, на ее территории разместился Антирелигиозный музей. В 1934 году он был упразднен, а его место занял Музей архитектуры Академии архитектуры СССР. Кроме того, в монастырских зданиях (даже в башнях ограды) квартировали вплоть до 1970-х годов жильцы — ситуация, типичная для многих городских монастырей.

После войны, в связи с некоторым ослаблением давления государства на Церковь, Московской Патриархии передали в качестве приходской церкви Малый собор монастыря. В начале 1980-х планировалась возвращение Патриархии всего монастырского комплекса под резиденцию Патриарха, но в связи со смертью Л.И. Брежнева в 1982 году исполнение соответствующего постановления было приостановлено, а в мае следующего года Церкви передали Даниловский монастырь. Донская обитель оставалась «в советском плену» до 1991 года.

Современное состояние[править | править код]

В 1990 году решением исполкома Моссовета Церкви были переданы семь храмов Донского монастыря. Монашеская жизнь возрождается в обители с 1991 года, первым ее наместником стал архимандрит Агафодор (Маркевич). До самого последнего времени монастырь, к сожалению, оставал¬ся довольно «закрытым». Ситуация изменилась лишь недавно, когда в конце 2009 года в должности наместника монастыря был утвержден епископ Павлово-Посадский Кирилл (Покровский). Владыка Кирилл: «Немало уже сделано за неполные двадцать лет, с тех пор, как в 1991 году Донской монастырь был возвращен Церкви. Однако время идет, и перед нами встают новые проблемы. Для их решения мы разработали комплексную программу развития монастыря. Создан Попечительский совет, который возглавил сам Святейший Патриарх Кирилл — священноархимандрит обители...

Сегодня состояние каждого монастырского здания: храмов, келий, корпусов — требует обследования и приложения рабочих рук. Хотелось бы отметить, что при проведении подобных работ мы обращаемся к помощи профессионалов. Привлечение к работе неквалифицированных рабочих, несмотря на кажущееся преимущество в цене, себя совершенно не оправдывает. Мы стараемся сделать Донской монастырь более открытым для паломников и туристов. С этой целью в феврале 2010 года была создана паломническая служба обители, которая проводит экскурсии по прежде недоступным широкой публике местам монастыря: храмам, стенам, усыпальницам. Для посещения открыт и знаменитый некрополь. Любительская съемка на территории обители осуществляется бесплатно....

Конечно, сейчас братия монастыря немногочисленна: вместе со мной здесь подвизается всего 12 человек. Для устройства собственно монашеской жизни в Донской обители немало еще предстоит сделать. А жизнь эта очень насыщенна: кроме богослужений, братии монастыря приходится нести множество иных послушаний.

Монастырь, находящийся в городе, призван к миссионерскому труду. Мы обязаны и словом, и делом свидетельствовать об истине Православия.

Весной 2010 года в монастыре заработал православный лекторий, занятия в котором вели известные богословы, преподаватели Московской православной духовной академии. По мере возможности я сам также стараюсь вести еженедельные духовные беседы с прихожанами...

В марте 2010 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви я был назначен председателем новообразованного Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Сам же Комитет разместился в стенах Донского монастыря, которому, по благословению Его Святейшества, предстоит стать духовным центром российского казачества...

По решению Совета атаманов войсковых казачьих обществ Российской Федерации и моему благословению казаки всех реестровых казачьих войсковых обществ по очереди несут паломническое служение в стенах Донского монастыря: десять казаков от каждого войска по месяцу живут и трудятся в обители, поддерживают правопорядок, занимаются благоустройством, знакомятся с практикой богослужения, общаются с духовником, причащаются Святых Христовых Таин».

Храмы[править | править код]

- Соборный храм в честь иконы Божией Матери «Донская» (Малый собор). Первая каменная постройка на территории обители. Храм был заложен в 1591 году на том месте, где стояла походная церковь русского войска, в честь преподобного Сергия Радонежского. Окончание строительства храма относится к 1593 году. Малый (старый) с приделами Вмч. Феодора Стратилата и Прп. Сергия Радонежского (1591–93 гг., архит., предположительно, Федор Конь; колокольня и приделы – 1679 г.).

- Соборный храм в честь иконы Божией Матери «Донская» (Большой собор). Главная архитектурная доминанта Донского монастыря. Строительство собора было начато при наместнике монастыря архимандрите Никоне в 1683 году и продолжилось до 1698 года. (1684–98 гг., надстроен в сер. XIX в., иконостас 1695–99 гг.) – летний, в подклете – Сретения Господня.

- Церковь Александра Невского в Донском монастыре.

- Больничный храм в честь Архангела Михаила. (1714 г., перестроен в 1806-09 гг., больничный, с усыпальницей Голицыных).

- Надвратный храм в честь иконы Божией Матери «Тихвинская». Над южными вратами (1713–14 гг., архит. предположительно И.П. Зарудный).

- Надвратный храм в честь праведных Захарии и Елисаветы. Над западными вратами, в колокольне (1730–32 гг., архит. Д. Трезини, затем А.П. Евлашев, при участии Д.В. Ухтомского – 1752–55 гг.).

- Храм в честь преподобного Александра Свирского. (1796–98 гг., усыпальница Зубовых, восстановлен после пожара в 1813 г.).

- Храм в честь преподобного Иоанна Лествичника. (1898 г., усыпальница Терещенко).

- Храм в честь святителя Иоанна Златоуста и великомученицы Екатерины. (1888–91 гг., архит. А. Венсан, усыпальница Первушиных) верхний храм; Вмц. Екатерины – нижний храм.

- Храм в честь преподобного Серафима Саровского и преподобной Анны Кашинской. На новом кладбище Донского монастыря (1902–10 гг.; освящ. 1914 г. – архит. З.И. Иванов; ул. Орджоникидзе, 4), приделы Успения Пресвятой Богородицы и Равноап. Марии Магдалины, Сошествия Святого Духа и Всех Святых.

- Храм в честь святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. Нижний храм святого благоверного князя Вячеслава Чешского (1998).

- Храм в честь великомученика Георгия Победоносца. (2000)

- Храм в честь Сретения Господня. В крытой галерее Большого собора, с левой стороны, в конце XIX века была устроена лестница, ведущая в цокольную часть храма. Здесь в 1712-1714 годах трудами архимандрита Лаврентия (Габашвили) был устроен Сретенский храм.

- Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Часовни[править | править код]

- Часовня-усыпальница Левченко. (Начало XX в., архитектор И. Клейн).

- Часовня-усыпальница Простяковых

- Неизвестная часовня-усыпальница

- Водосвятная часовня

Подворья[править | править код]

- Храм Иверской иконы Божией Матери при Восточно-Европейской нефтяной компании (Москва). Храм расположен в здании, построенном в стиле модерн в начале XX века по проекту архитектора Г.А. Гельдриха. 14 октября 1912 года здесь был освящен домовый храм приюта в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. В советское время в здании размещалась школа, однако позже оно пришло в запустение. В 1990 году здание было восстановлено, и храм был освящен в честь Иверской иконы Божией Матери как домовая церковь при Восточно-Европейской нефтяной компании. Благодаря вкладу В.Я. Шевченко были проведены реставрационные работы по восстановлению настенной живописи начала XX века, частично сохранившейся в алтарной части и по её сторонам. Храм имеет одноименный престол.

- Подворье Донского ставропигиального мужского монастыря при храме Вознесения Господня (Князево). Церковь с небольшим жилым комплексом и подсобными постройками, принадлежащая монастырю, но далеко от него расположенная. Храм подворья имеет одноименный престол.

- Подворье Донского ставропигиального мужского монастыря при храме преподобного Сергия Радонежского (Зеленоградский). Кирпичный храм, построенный в стиле псковского зодчества при подсобном хозяйстве общины московской церкви преподобного Серафима в Раеве, с 2006 года освящён частично, а в 2015 году передан под подворье Донского монастыря, где в 2017 году был освящён иконостас верхнего храма.

Некрополь Донского монастыря[править | править код]

Донское православное кладбище – древнейшее и самое известное дворянское кладбище Москвы. Он является местом упокоения многих выдающихся деятелей русской церковной, политической и военной истории, литературы и искусства. Памятники, сохранившиеся до наших дней, примечательны: белокаменные плиты, барочные саркофаги, пирамиды, жертвенники, гранитные колонны, вазы, урны, архитектурно-декоративные композиции в виде ротонд, беседок и часовен, скульптурные фигуры плакальщиц, ангелов.

Святые[править | править код]

- Священномученик Александр (Петровский), архиепископ Харьковский, наместник Донского монастыря.

- Пеподобномученик архимандрит Гавриил (Яцик)

- Пеподобномученик архимандрит Тихон (Бузов)

- Архиепископ Алексий (Палицын), настоятель Донского монастыря

- Архиепископ Иннокентий (Ястребов), настоятель Донского монастыря

- Архиепископ Назарий (Кириллов), настоятель Донского монастыря

- Архиепископ Никон (Пурлевский), наместник Донского монастыря

- Архимандрит Анемподист/схиархим. Антоний (Алексеев)

- Архимандрит Антоний/схиархимандрит Афанасий (Прохода)

- Архимандрит Виталий (Слизунов), наместник Донского монастыря

- Архимандрит Григорий (Ковалев)

- Архимандрит Евстратий (Шевкун)

- Архимандрит Нил (Путилов)

- Иеромонах Марк (Славгородский)

- Иеромонах Мефодий (Коновалов)

Святыни[править | править код]

Иконы Божией Матери “Феодоровская” и “Знамение”

Донская икона Божией Матери[править | править код]

Торжествуя победу над татарами, Дмитрий Донской заложил в Коломне собор в честь Успения Божией Матери. (Коломна была главным городом его княжества, а кроме того, именно здесь, в Коломне, собирались русские войска перед Куликовской битвой.) В 1382 го¬ду собор освятили, а спустя семь лет, на тридцать девятом году жизни, князь Димитрий скончался, и дальнейшее попечение об Успенском соборе легло на плечи его вдовы и старшего сына — великой княгини Евдокии Дмитриевны и великого князя Василия I.

В 1392 году по их заказу собор был расписан фресками. И, видимо, примерно в это же время для Успенского собора создавалась Донская икона Божией Матери. Кто автор этой дивной иконы? Точного ответа мы, увы, не имеем. Но совершенство ее исполнения говорит о том, что над ней работал выдающийся мастер. И здесь — учитывая время создания Донского образа Богоматери — в первую очередь, приходит на память Феофан Грек.

Более полутора столетий Донская икона Пресвятой Богородицы находилась в Успенском соборе Коломны. В 1552 году, перед походом на Казань, в Коломне останавливался Иван Грозный и здесь молился перед Донской иконой. В летописном рассказе, повествующем об этом, Донской образ Пречистой впервые связывается с Куликовской битвой и победой Дмитрия Донского над Мамаем.

Взятие Казани еще более возвеличило Донскую икону Божией Матери. Ее перенесли в Москву, в кремлевский Благовещенский собор, и отныне цари, собираясь в поход против супостатов или готовясь отразить их натиск, возносили свои молитвы именно перед .нею. Так поступил в 1591 году и сын Ивана Грозного, благочестивый царь Феодор.

Основывая Донской монастырь в честь победы над Казы-Гиреем, Феодор Иоаннович повелел написать для него точный список с Донской иконы — «подобие пречюдные иконы Пречистые Богородицы Донския». Сто лет этот список находился в Малом соборе обители, потом его перенесли в новопостроенный Большой собор. В 1695 году изографы Иродион Спиридонов и Иван Иванов создали икону «Корень Иессеев», в среднике которой и поместили Донской образ Божией Матери.

Мощи святителя Тихона, патриарха Всероссийского[править | править код]

Святитель Тихон родился в тихом погосте Клин Торопецкого уезда. Псковской губернии. Малой родины своей Патриарх, должно быть, не запомнил: в 1869 году, когда ему минуло четыре года, семья переехала в уездный Торопец. Здесь и прошло его детство. Здесь он учился в духовном училище, сюда приезжал на каникулы из Псковской семинарии.

Четверо детей было у священника торопецкой Спасо-Преображенской церкви Иоанна Беллавина и его матушки Анны — Павел, Иван, Василий и Михаил. Жили скромно, много трудились, не чуждались, как и большинство провинциальных священнических семей, крестьянских работ. Однажды, утомившись, отец Иоанн заснул на сеновале. Когда проснулся, рассказал, что покойница мать явилась ему и говор ила о судьбе его детей. Указав на Василия, она произнесла: «А этот будет великим».

Потом, уже в семинарии, к нему приклеилось: «архиерей». А в Санкт- Петербургской духовной академии, куда Василия Беллавина отправили продолжать образование как лучшего ученика, — его называли Патриархом. Хотя вообгще-то прозвища здесь были не в чести.

Вскоре после пострига и рукоположения во иеромонаха отцу Тихону при-шлось расстаться со своей alma mater: его направили инспектором в Холмскую духовную семинарию. А на 33-м году жизни он — уже епископ Люблинский, викарий Варшавской епархии. Впереди епископа Тихона ждала одна из самых далеких и «экзотических» епархий Русской Православной Церкви, за океаном.

Тамошнюю паству его составляли православные жители Северо-Американских Штатов, Канады и Аляски. Православные и те, кому еще предстояло открыть свет Православия.

Почти десять лет святитель Тихон возглавлял Православную Церковь в Америке. Он строил храмы, школы, приюты. При нем здесь появились монастырь и семинария, Никольский кафедральный собор в Нью-Йорке. Самые отдаленные уголки епархии не остались без внимания молодого архиерея. Верхом, на утлых туземных лодчонках, а где и пешком совершал он свои «архипастырские визиты» к индейцам, алеутам и эскимосам, с детской доверчивостью отзывавшимся на его любовь. Потом, уже в Москве, многие говорили о евангельской простоте святителя, о его готовности принять каждого, служить в любой приходской церкви.

Православные американцы плакали, прощаясь с владыкой Тихоном. В 1907 году он, уже архиепископ, переведен на одну из старейших русских кафедр — Ярославскую. Здешняя паства тоже полюбила святителя.

Первую мировую войну святитель Тихон встречал на западных рубежах империи. Будучи в 1914 году назначен на Виленскую кафедру, он почти сразу же окунулся в омут новых для него забот военного времени. Эвакуация мощей Виленских мучеников, сохранение чтимых святынь, посещение лазаретов и поездки на фронт... Владыка почти все время в дороге, а потом наступает его очередь присутствовать в Синоде, и ему приходится подолгу оставаться в Москве. Здесь застала его Февральская революция.

После Февральской революции обер-прокурором Святейшего Синода был назначен В. Н. Львов. С подлинно революционным пылом он разогнал Синод, отправил на покой старейших архиереев — митрополитов Москов¬ского Макария (Невского) и Санкт-Петербургского Питирима (Окнова) — и организовал выборы на «вакантные» кафедры, рассчитывая на приход к кормилу церковной власти реформаторов. Львов, однако, просчитался. Его устремления разделяла сравнительно малая часть церковного общества.

Выборы московского архиерея тоже не оправдали надежд Львова. 4 июля 1917 года на главную кафедру России был избран архиепископ Виленский Тихон, самим же Львовым недавно уволенный из Синода. На плечи нового московского владыки сразу же легло бремя подготовки к созыву Поместного собора. Собор открылся в день Успения Божией Матери, 15 августа (по старому стилю) 1917 года. Почетным председателем его избрали митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), а действующим председателем стал святитель Тихон, за несколько дней до того возведенный в сан митрополита.

18 ноября (по новому стилю) 1917 года в храме Христа Спасителя состоялось избрание Патриарха. Голосованием были определены три кандидата («самый умный из русских архиереев — архиепископ Антоний (Храповицкий), самый строгий — архиепископ Арсений (Стадницкий) и самый добрый — митрополит Тихон» («Богословский вестник», 1917 г.)). Окончательно решил дело жребий, вынутый Зосимовским старцем Алексием (Соловьевым).

А большевики уже захватили власть. И в начале января 1918 года по всем храмам России читается знаменитое послание новоизбранного Патриарха: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей — загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной...» Верных чад Церкви Святейший в то же время с материнской нежностью и болью увещевал: «Чадца мои! Все православные русские люди! Все христиане! Когда многие страдания, обиды и огорчения стали бы навевать вам жажду мщения, стали бы проталкивать в твои, Православная Русь, руки меч для кровавой расправы с теми, кого считала бы ты своим врагом, — отбрось далеко, так, чтобы ни в минуты самых тяжких для тебя испытаний и пыток, ни в минуты твоего торжества, никогда-никогда рука твоя не потянулась бы к этому мечу, не умела бы и не хотела бы нести его...»

24 ноября 1918 года Патриарха впервые заключили под домашний арест. Обвиняли его в призывах к свержению советской власти. Отныне допросы и аресты стали привычным фоном его жизни. Время от времени «режим» ослаблялся, и святитель получал возможность выезжать на служение.

7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, святитель собирался служить литургию в Богоявленском соборе в Елохове, но не смог, чувствуя себя плохо. Тем не менее, скоро его увезли из больницы на какое-то заседание — по настоянию Тучкова, — а потом до вечера он должен был мучительно редактировать с митрополитом Петром (Полянским) воззвание, которого в спешном порядке требовали от него в ОГПУ. Когда митрополит Петр ушел, Патриарх Тихон попросил сделать ему укол снотворного и сказал: «Ну вот, я теперь усну. Ночь будет долгая-долгая, темная-темная». После укола состояние его резко ухудшилось (что впоследствии породило версию о намеренном убийстве Патриарха), и за четверть часа до полуночи, трижды произнеся: «Слава Тебе, Господи», — Святейший скончался. Церковь, ради которой жил он всю жизнь, осиротела.

В 1992 году состоялось обретение мощей Патриарха Тихона. До этого долгие годы принято было считать, что под надгробием Святейшего его тела нет.

Престольные праздники[править | править код]

- Икона Пресвятой Богородицы "Донская" - 1 сентября

- Феодор Стратилат, великомученик - 21 февраля, 21 июня

- Сергий Радонежский, преподобный - Собор Московских святых, 18 июля (Обретение честных мощей), 8 октября (Преставление)

- Сретение Господне - 15 февраля

- Александр Невский, благоверный князь - 6 декабря

- Александр Свирский, преподобный - 12 сентября

- Георгий Победоносец, великомученик - 6 мая

- Праведные Захария и Елисавета - 18 сентября

- Икона Пресвятой Богородицы "Тихвинская" - 9 июля

- Иоанн Златоуст, святитель - 26 ноября

- Екатерина, великомученица - 7 декабря

- Иоанн Лествичник, преподобный - 12 апреля

- Михаил, Архистратиг - 21 ноября

- Серафим Саровский, преподобный - 15 января, 1 августа

- Анна Кашинская, Тверская, схимонахиня, благоверная княгиня — 25 июня, 15 октября, 17 июля (переходящая) – Собор Тверских святых

- Собор Всех Святых - первое воскресенье после Дня Святой Троицы

- Мария Магдалина, равноапостольная, мироносица — 4 августа

- День Святого Духа - Cледующий за Пятидесятницей понедельник

- Успение Пресвятой Богородицы - 28 августа

- Тихон, патриарх - 7 апреля

- Вячеслав Чешский, благоверный князь - 17 марта (перенесение мощей), 11 октября

Контакты[править | править код]

Адрес: 115419, Россия, г. Москва, Донская площадь, 1-3

Телефон канцелярии: +7 (495) 952-14-81, +7 (495) 954-40-24 (с 9:00 до 17:00)

Электронная почта: info@donskoi.org

Сайт: https://donskoi.org/

Паломнику[править | править код]

Донской мужской монастырь открыт для посещения ежедневно, с 7:30 до 19:00, в воскресные дни с 06:00 до 20:00. Некрополь открыт для посещения с 10:00 до 16:00 ежедневно.

Правила посещения

Посетителям рекомендуется быть скромно и опрятно одетыми. Недопустимо входить в монастырь в шортах, майках (женщинам — в коротких юбках, брюках, без головных уборов), а также в грязной одежде.

На территории монастыря запрещается:

курить, вести фото и киносъёмку без благословения руководства монастыря, появляться в нетрезвом состоянии, сквернословить. Нарушители порядка подлежат предупреждению или удалению с территории монастыря.

Богослужения[править | править код]

Богослужения в храме совершаются ежедневно.

Актуальное расписание богослужений смотри на сайте монастыря

Дежурный священник

+7 (965) 132-52-50 (дежурный священнослужитель не предоставляет справочную информацию, для получения справок используйте номера телефонов, обозначенных ниже)

Трапезные[править | править код]

Магазин «Монастырская трапеза» : Тел.: +7 (495) 933-23-77 (с 9:00 до 19:00)

Экскурсии[править | править код]

Знакомство с Донским монастырем обеспечивается усердным трудом сотрудников паломнического центра обители. Именно здесь появляются и разрабатываются проекты, направленные на ознакомление москвичей и гостей столицы с жизнью и наследием Донского монастыря, а также других значимых святынь Православной Церкви. В стенах паломнического центра рождается невероятное многообразие проектов, благодаря которым он является ведущим в своей области.

В монастыре создан лекторий, на базе которого регулярно проходят встречи для прихожан и гостей, а также тематические семинары для экскурсоводов. Паломнический центр реализует множество различных экскурсионных программ, знакомящих гостей с Донской обителью:

- «Знакомство с Донским монастырем»

- «Усыпальницы и некрополь Донского монастыря»

- «Один день в Донском»

- «Донской монастырь и окрестности»

- «Крестный путь Святителя Тихона.»

- «Обзорная экскурсия по Донскому (новому) кладбищу»

- «Пушкинский некрополь»

Паломнический отдел работает ежедневно:

- С понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:00

- В субботу и воскресенье – с 11:00 до 16:00

- Адрес: 115419, Москва, Донская площадь, 1 (станция метро Шаболовская)

- Телефон: +7 (919) 100-90-10

- Электронная почта: info@palomnik.center

- Сайт: www.palomnik.center

Как добраться[править | править код]

Проезд:

- на метро до станции «Шаболовская», выход из второго-третьего вагона из центра. После выхода повернуть направо, пешком вдоль по ул. Шаболовка до пересечения с 1-м Донским проездом, затем снова повернуть направо и вдоль монастырской стены – до Главных ворот обители, расположенных со стороны Донской площади.

- Ближайшие станции метро - метро «Шаболовская», метро «Октябрьская». Проехать или пройти от ближайших станций метро: 10 минут от метро «Шаболовская», 20 минут от метро «Октябрьская».

Фото[править | править код]

-

Большой собор Донского монастыря

-

Колокольня с церковью праведных Захарии и Елизаветы Донского монастыря

-

Тихвинская церковь над северными воротами монастыря

Видео[править | править код]

Ссылки[править | править код]

- Страница храма ВКонтакте

- Telegram канал храма.

- Михаил Иванович Вострышев. Сергей Юрьевич Шокарев. Москва православная. Все храмы и часовни. Серия «Московские энциклопедии».

- Официальный сайт Южного викариатства Донского благочиния. Храмы.

- Официальный сайт Донского благочиния. Храмы.

- Донской монастырь в Москве.

- Монастырь на сайте monasterium.ru.

- Монастырь на сайте drevo-info.ru.

- Монастырь на сайте patriarchia.ru.

- Монастырь на сайте pravoslavie.ru.

- Монастырь на сайте temples.ru.

- 7 интересных фактов о Донском монастыре.

- Донской монастырь: место, куда редко заходят туристы.

- Донской монастырь: святыня в центре Москвы.

- Донской ставропигиальный мужской монастырь.

- Ансамбль Донского монастыря, XVI-XIX вв..