11. Аргумент от чудес: кумулятивное доказательство воскресения Иисуса из Назарета

Тимоти Макгрю и Лидия Макгрю

Введение

Любопытным моментом в истории идей является тот факт, что аргумент от чудес больше известен в наши дни как объект знаменитой критики, нежели как рассуждение, заслуживающее интереса само по себе. Но так было не всегда. Со времени защиты св. Павла перед Агриппой и вплоть до полемики ортодоксальных христиан с деистами в разгар эпохи Просвещения аргумент от чудес играл важнейшую роль в дискуссиях вокруг разумности христианской веры; часто его дополняли другими доводами, и все же редкий серьезный автор оставлял его без внимания. Но в современной литературе по философии религии в порядке вещей встретить целые труды, где положительный аргумент от чудес упоминается лишь мимоходом или даже совершенно игнорируется.

Столь резкая смена акцента отчасти объясняется изменениями в самом понятии философии, а, следовательно, и в представлении о задачах естественного богословия. Согласно новой трактовке, звания собственно философских заслуживают аргументы по сути своей априорные, которые если и могут иметь эмпирическое основание, то лишь в виде каких-то общеизвестных фактов. Это вовсе не говорит о примитивности подобных аргументов – напротив, уровень специальных знаний, необходимых для того, чтобы разобраться в хитросплетениях иных новейших версий космологического и телеологического доказательств, просто поражает. Но их фактуальные посылки немногочисленны и часто, будучи общим местом, доступны пониманию всякого образованного неспециалиста: нечто существует; вселенная имела начало во времени; жизнь, какой мы ее знаем, могла развиться лишь в среде, очень похожей на нашу; некоторые вещи, не являющиеся делом рук человека, кажутся результатом разумного замысла.

Аргумент от чудес, если подходить к нему с подобным мерилом, нельзя назвать чисто философским. Его правильная оценка требует тщательного «просеивания» множества беспорядочно перемешанных деталей, рассмотрения предположительно аналогичных событий, определения вероятности или невероятности прямого обмана, непроизвольной путаницы или постепенного развития легенды в том или ином случае. И этот специфический характер присущ данному аргументу от начала до конца. В гораздо большей степени, чем всякая иная аргументация из арсенала естественного богословия, аргумент от чудес ставит нас перед трудностью, связанной со всеобщим значением отдельного человека Иисуса. Ибо, в отличие от любой другой традиционной цепи доводов, аргумент от чудес претендует на обоснование не просто теизма вообще, но именно христианства.

Еще одна и, вероятно, более существенная причина относительного пренебрежения аргументом от чудес связана со знаменитым эссе Юма, впервые опубликованным в 1748 году и открывавшимся провозглашением весьма амбициозной цели – дать «людям разумным и образованным... вечное средство проверки для любых суеверных заблуждений». Вследствие исторической случайности, равно курьезной и досадной, краткий и решительный полемический выпад Юма теперь принято включать в антологии как законченное, самостоятельное произведение, в отрыве от контекста того обсуждения, частью которого он первоначально был, и вдобавок подавать его так, как если бы Юмова полемика открыла – и тут же исчерпала собой – дискуссию о чудесах как о серьезном основании для религиозной веры. Объяснить это можно, с одной стороны, высоким авторитетом самого Юма, а с другой – изяществом слога его эссе. Но неувядаемая популярность Юмова очерка обусловлена, вне всякого сомнения, тем обстоятельством, что Юм говорит именно то, что очень многим философам хотелось бы услышать.

Опровержение доводов Юма не является главной целью настоящей работы; мы ставим перед собой иную задачу, а именно – представить в надлежащем свете основное доказательство истинности христианства. Но в конце статьи мы вновь обратимся к Юму, чтобы ввести Юмову аргументацию в ее реальный исторический контекст и оценить силу тех доводов, которые Юм и его современные последователи выдвинули против аргумента от чудес.

Цель и границы аргумента

Прежде всего нам следует объяснить читателю, какого рода аргумент намерены мы сформулировать и каким образом собираемся мы это сделать. Выражение «аргумент от чудес» подразумевает, что этот аргумент должен привести нас к какому-то другому заключению; заключение же это всего естественнее понимать как теизм (Т), то есть положение о существовании Бога, по крайней мере, в общих чертах подобного тому Богу, в которого веруют иудеи и христиане.

Мы, однако, не собираемся доказывать, что вероятность Т высока, как не намерены демонстрировать и высокую вероятность христианства (С). Точно так же, несмотря на множественное число слова «чудес», мы не будем входить в обсуждение более чем одного предполагаемого чуда. В фокус нашего внимания попадет одно-единственное событие из тех, которым приписывают чудесный характер, – телесное воскресение Иисуса из Назарета, имевшее место около 33 года н. э. (R). Мы попытаемся показать, что существуют веские положительные свидетельства в пользу R – свидетельства, которые нельзя игнорировать, но следует каждый раз принимать в расчет при оценке всей суммы разнообразных доводов в пользу христианства и теизма.

Если исходить из обычного здравого смысла, то прямая и несомненная связь воскресения с теизмом должна быть очевидной. Вероятность существования Бога – выразимся скромно и несколько нестрого – при наличии веских независимых свидетельств того, что Иисус восстал из мертвых, оказывается выше, чем при отсутствии подобных свидетельств, и это потому, что вероятность того, что воскресение действительно имело место, сводится практически к нулю, если Бога нет, и возрастает, если Бог есть. Если Иисус из Назарета умер, а в третий день телесно воскрес, то – при любых исходных допущениях – вероятность Т приблизительно равна 1.

Воскресение имеет также прямое и бесспорное отношение к христианству. При любом хоть сколько-нибудь серьезном понимании христианства утверждение о том, что Иисус чудесным образом телесно воскрес из мертвых, принадлежит к числу основных его положений. Нетрудно заметить, что, с учетом имеющихся у нас исходных данных, вероятность истинности христианства оказывается выше, если исходить из того, что воскресение Иисуса действительно произошло, нежели в противном случае.

Конечно, мы не можем просто «исходить» из факта воскресения как из чего-то «данного». «Воскресение произошло» – пропозиция контингентная (то есть его истинность не является логически необходимой), и какие бы свидетельства ни приводили мы в его пользу, они никогда не будут бесспорными. Отстаиваемая нами точка зрения состоит в том, что свидетельства, увеличивающие вероятность R, увеличивают также вероятность христианства и теизма. В случае с большинством фактов, на которые мы будем ссылаться, утверждением учеников о том, что они видели живого Христа, и их готовностью умереть за это свидетельство; словами жен-мироносиц о том, что они видели пустой гроб и встретили воскресшего Христа, – воскресение находится в таком отношении как к соответствующему свидетельству, так и к христианству, каковое отношение мы будем далее интерпретировать как «роль проводника», или «канала», по которому сила данного свидетельства распространяется как на теизм, так и на христианство. Воскресение можно мыслить как эпистемологического посредника, соединительное звено между определенным свидетельством, с одной стороны, и христианством и теизмом – с другой: доказательная сила упомянутых устных свидетельств переходит через R к Т и С. Этому понятию «канала» уверенности можно дать довольно любопытное и в вероятностном смысле строгое объяснение (McGrew & Me Grew, 2008). С другой стороны, в случае с обращением Павла сила свидетельства оказывается значимой для вопроса об истинности христианства, по-видимому, даже независимо от воскресения; даже если исходить из реальности воскресения, обращение Павла дает дополнительные доводы в пользу христианства (например, в пользу истинности таких его положений, как «Иисус находится на небесах» и «Иисус есть Бог»), поскольку обращение Павла и небесное видение, вызвавшее это обращение, не были простым подтверждением факта телесного воскресения Христа. Это значит, что R не выступает здесь в роли «проводника», направляющего доказательную силу Павлова обращения в сторону теизма. Однако на основе своего обычного опыта мы вправе утверждать, что христианство является подобным проводником, направляющим силу обращения Павла в пользу теизма, или, грубо говоря, что убедительность Павлова обращения как довода в пользу теизма всецело зависит от его значимости для решения вопроса об истинности христианства. В любом случае все свидетельства, которые мы намерены представить, оказываются значимыми для теизма через свою связь с более специфическими и сильными утверждениями – о реальности воскресения и об истинности христианства. Следовательно, и это свидетельство действительно подтверждает теизм, а доводы в пользу воскресения служат – косвенным образом – доводами в пользу теизма. И все же аргументом в пользу теизма Павлово обращение становится лишь благодаря своему прямому влиянию на решение вопроса об истинности других утверждений – утверждений более специфических и содержательных, чем простой тезис о существовании Бога.

Сосредоточив все свое внимание на воскресении Иисуса, мы, однако, и здесь ограничим свою задачу. Демонстрация высокой вероятности R, принимающая в расчет все относящиеся сюда свидетельства, потребовала бы анализа других свидетельств, имеющих отношение к существованию Бога, поскольку такого рода другие свидетельства – как положительные, так и отрицательные – косвенным образом связаны с событием воскресения. Тщательный разбор всех без исключения данных, имеющих более непосредственное отношение к R, – включая, к примеру, бесчисленные спорные вопросы археологии или филологической критики текстов, которых мы коснемся лишь мимоходом, – потребовал бы многих томов. Мы же намерены исследовать несколько важнейших общеизвестных фактов, убедительно подтверждающих R. Мы хотим продемонстрировать, что эти свидетельства, взятые в их совокупности, превращаются в сильный довод такого типа, который Ричард Суинберн называет «П-индуктивным» («подтверждающе-индуктивным») – иначе говоря, независимо от того, превышает ли при условии всех свидетельств P(R) (вероятность воскресения) некоторую определенную величину, например, 0,5 или 0,9, данное свидетельство само по себе служит убедительным подтверждением R против ~R (отрицания R).

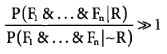

В первом приближении наш аргумент можно охарактеризовать как объяснительный: совокупность и связь важнейших фактов, которые мы намерены привести, получают убедительное объяснение посредством R. Но это неполное описание, ибо в нем не выявлен контрастно-сопоставительный смысл предлагаемого нами объяснения. Во втором приближении наше доказательство оказывается сравнительным: мы утверждаем, что ни одна альтернативная гипотеза, которая сама не была бы совершенно неправдоподобной – даже если допустить, что никакого воскресения не было, – не способна объяснить совокупность рассматриваемых фактов с убедительностью, хоть сколько-нибудь сравнимой с их объяснением через R. Наконец, наш аргумент предлагает вероятностный анализ понятия объяснения. Мы показываем, что при наших базовых знаниях вероятность всех фактов, о которых идет у нас речь, при условии R неизмеримо превосходит их вероятность при условии ~R. Иными словами, дизъюнкция альтернатив для R (все возможные гипотезы, подпадающие под ~R) не способна объяснить соответствующие факты с убедительностью, хоть сколько-нибудь сопоставимой с их объяснением через R. Или, формально:

Отсюда следует, что соответствующая совокупность фактов служит чрезвычайно убедительным подтверждением R.

Понятие чуда

Философские дискуссии об отдельных чудесах часто сопровождаются тщательным анализом различных представлений о «чуде». В трактовке чуда у самого Юма мы находим два не совпадающих по смыслу определения: «нарушение законов природы» и «нарушение законов природы особым велением Божества или вмешательством какого-нибудь невидимого деятеля». Определения эти, как указывали многие позднейшие комментаторы, страдают рядом недостатков. Некоторые концепции закона природы исключают саму возможность чудес (McKinnon 1967, рр. 308–314; Earman 2000, р. 8). Согласно же другим теориям, чудеса противоречат не истинным законам вселенной, но лишь тем ограниченным по объему обобщениям, которые мы в своем неведении спешим объявить законами природы350. Есть и такие трактовки чуда, согласно которым событие может быть действительно чудесным, но при этом находиться в полном соответствии с законами природы351. Как бы то ни было, понятие чуда имеет смысл даже в рамках такого понимания природы, которое еще не включает в себя представления о законах природы – лишь бы только существовал некий обычный, нормальный порядок природы как необходимый контрастный фон для чудесного (Swinburne 1989, рр. 2–10; Houston 1994, chaps. 1 and 2). Вопрос о том, следует ли считать совершение чудес исключительной привилегией Бога, сам по себе, как показывает история богословия, остается спорным352.

К счастью, для целей данной аргументации нам нет нужды указывать необходимые и достаточные условия для отнесения чего-либо к разряду чудес, ибо главным предметом нашего анализа является воскресение Иисуса, а все участники дискуссии согласны, что воскресение Иисуса, если оно действительно произошло, должно служить образцовым примером чуда. Для наших нынешних целей достаточно допустить, что чудо есть особого рода событие, которое было бы невозможным в рамках одного лишь естественного порядка вещей, где понятие естественного порядка вещей включает в себя физические объекты и их взаимодействия, а также действия и взаимодействия животных, людей и существ, обладающих способностями, весьма сходными с нашими. В данной дефиниции присутствует некоторая неясность, особенно в отношении точного смысла «способностей, весьма сходных с нашими», но есть у нее и свое преимущество, поскольку она позволяет нам избежать семантических споров о конкретном содержании понятия «физический закон», а также о том, не следует ли считать нарушение физического закона по определению невозможным353.

Текстуальные допущения

В начале первого тома своего «Иудея-маргинала» Джон Майер остроумно предполагает, что проблему исторического Иисуса можно было бы решить, прибегнув к процедуре «непапского конклава» – то есть запереть одного протестанта, одного католика, одного иудея и одного агностика в библиотеке Гарвардской богословской школы и держать их там на хлебе и воде до тех пор, пока они наконец сообща не измыслят и единогласно не примут «документ, из коего бы явствовало, кто такой был Иисус из Назарета и чего он, собственно, хотел – в свое время и в своем месте». (Meier 1991, р. 1) Шутка Майера ясно указывает на то неизбежное затруднение, с которым мы теперь сталкиваемся. Историческое доказательство задуманного нами типа должно опираться на определенные допущения относительно соответствующих текстов, и там, где философам всего естественнее вступать в дискуссию, мы, казалось бы, вправе были ожидать, что историки и филологи, тщательно изучавшие эти вполне конкретные тексты, уже должны были бы прийти к общему мнению по поводу их содержания. К несчастью, дело обстоит иначе: область новозаветных штудий прямо-таки изобилует спорами и несогласиями признанных авторитетов. А значит, мы должны указать, хотя бы в общих чертах, что именно мы принимаем (или не принимаем) здесь как само собой разумеющееся, и представить краткое обоснование наших допущений.

Наше доказательство будет исходить из следующих предпосылок: мы располагаем в основном подлинными и надежными текстами четырех Евангелий, Деяний Апостолов и нескольких посланий из числа тех, чья принадлежность Павлу не вызывает сомнений (прежде всего – Послания к Галатам и Первого послания к Коринфянам). Евангелия были написаны если и не теми самыми авторами, чьими именами они теперь озаглавлены, то во всяком случае учениками Иисуса или же лицами, знавшими этих учеников, – то есть людьми, которые получили из первых рук сведения о подробностях Его жизни и учения, или же людьми, которые непосредственно общались с прямыми очевидцами. Наконец, эти повествования, по крайней мере в тех местах, где отсутствуют ясные и недвусмысленные утверждения о совершившемся чуде, заслуживают точно такого же доверия, с каким мы бы отнеслись к засвидетельствованным с равной степенью убедительности историческим документам, если бы в них сообщалось о сугубо мирских делах354. Там же, где в текстах действительно идет речь о чем-то чудесном – например, о явлениях воскресшего Иисуса людям, – мы, опираясь на фундаментальное допущение об их подлинности, исходим из того, что соответствующий рассказ отражает утверждения лица, относительно близкого к ситуации чуда. Имея в виду конкретные цели нашего доказательства, мы не делаем каких-либо допущений о богодухновенности, а тем более безошибочности этих текстов и признаем наличие в них мелких разночтений, а также определенных следов позднейшего редактирования – хотя мы нигде не опираемся на такие фрагменты, в которых текстуальные данные внушали бы сколько-нибудь серьезные сомнения на предмет первоначального смысла написанного. Более того, наше доказательство, в значительной его части, можно было бы осуществить и не претендуя на полную достоверность всех текстов, ибо, как мы специально укажем далее, многие из важнейших фактов принимаются как бесспорные специалистами всех без исключения направлений. Но мы решили построить настоящее доказательство именно таким образом, поскольку считаем, что тезис о полной достоверности можно обосновать, а данное обстоятельство позволяет нам рассматривать любопытную в философском отношении проблему свидетельств в пользу чудесного на том самом уровне знаний, на котором вел свою знаменитую атаку Юм, то есть на уровне, предшествовавшем возникновению более строгих научных форм критического анализа новозаветных текстов.

В XVIII веке излюбленный прием противников христианства, столь энергично использованный Германом Самуилом Реймарусом в его «Вольфенбюттельских фрагментах», состоял в выпячивании всевозможных расхождений, подлинных или воображаемых, в передаче одних и тех же сюжетов – из чего заключали, что соответствующие тексты противоречат друг другу, а, следовательно, в лучшем случае, не являются вполне надежными, а в худшем – не заслуживают ни малейшего доверия. Рассказы об отречении Петра, представленные в четырех Евангелиях, не совпадают в некоторых мелких деталях; повествования о воскресении расходятся в именах женщин, пришедших ко гробу, а также в ряде отмеченных в тексте подробностей; Иоанн сообщает, что Мария Магдалина бросилась искать учеников, тогда как Матфей ничего об этом не говорит. Подобного рода несущественные различия служили скептикам предлогом для того, чтобы полностью отвергать эти рассказы, а иные не в меру ревностные защитники Евангелий лишь играли им на руку, упрямо отстаивая положение о предельной точности в описании евангелистами всех без исключения деталей, вплоть до самых мелких – пусть даже это и приводило к неизбежному заключению, что Петр отрекся от Христа не трижды, а целых шесть, а то и двенадцать раз.

Число предполагаемых противоречий в текстах Евангелий сильно преувеличивается вследствие произвольного использования argumentum ex silentio: из неупо- минания автором о каком-то факте слишком часто спешат сделать вывод, что он ничего о нем не знал или даже твердо держался по соответствующему вопросу противоположного мнения. Подобные аргументы от молчания очень распространены в исследованиях Нового Завета, и все же их следует признать, как минимум, не вполне убедительными. Опираясь на такую логику, можно с легкостью обнаружить «противоречия» даже в трудах одного и того же историка – когда, например, Иосиф Флавий в своих «Иудейских древностях» говорит о событиях, повторного упоминания которых мы, вопреки ожиданиям, почему-то не находим в его же «Иудейской войне» (Paley 1859, р. 337). А если распространить этот метод на сопоставление нескольких авторов, трактующих об одном и том же предмете, мы придем к откровенно нелепым выводам355. Урок, который следует из всего этого извлечь, таков: строить произвольные догадки относительно мотивов, побудивших того или иного автора включить в свой текст или, напротив, оставить без упоминания тот или иной факт, – занятие весьма рискованное. Пытаться же с помощью данного приема внушить представление о неких текстуальных противоречиях или же конструировать, прибегая к подобным средствам, мудреные гипотезы относительно позднейших редакций и различных версий Евангелий значит вступать на методологически порочный путь356.

Некоторые из «противоречий», приписываемых евангельским рассказам, объясняются явно пристрастной или безграмотной интерпретацией соответствующих текстов. Но к историческому доказательству дискуссии о правильном решении этих спорных вопросов никакого отношения не имеют. Даже беглое знакомство с документами, составляющими основу светской истории, демонстрирует, что в сообщениях авторитетных историков и даже очевидцев всегда обнаруживаются избирательность в отборе материала и субъективные различия в акцентах, а довольно часто они прямо противоречат друг другу. Данное обстоятельство, однако, не разрушает и даже не подрывает сколько-нибудь серьезно нашу веру в надежность этих источников применительно к важнейшим событиям, о которых идет в них речь. Едва ли найдутся хотя бы два автора, согласные между собой в том, сколько же войска собрал Ксеркс для вторжения в Грецию – но ведь само вторжение и его катастрофический финал сомнений не вызывают. Оценка Флором численности армий, сражавшихся при Фарсалах, отличается от оценки, данной самим Цезарем, на 150 тысяч человек, однако никто не сомневается, что битва эта действительно состоялась и что выиграл ее Цезарь. Согласно Иосифу Флавию, посольство к императору Клавдию евреи отправили во время посевных работ, тогда как Филон относит его к периоду жатвы, но сам факт посольства является бесспорным. Подобные примеры можно умножать почти до бесконечности.

В судопроизводстве давно считается общепризнанным, что мелкие расхождения в показаниях свидетелей не лишают законной силы их показания, более того – служат доводом против возможности предварительного сговора. Выдающийся правовед Томас Старки, анализируя проблему свидетельских показаний, специально подчеркивает это обстоятельство:

Здесь следует заметить, что отдельные противоречия в показаниях свидетелей, относящиеся к деталям мелким и побочным, хотя и служат нередко адвокатам противной стороны удобным предлогом для пространных рассуждений, однако сами по себе большого значения не имеют – если только они не являются слишком разительными и очевидными, чтобы их можно было объяснить простой небрежностью, невнимательностью или забывчивостью.

Один тонкий наблюдатель хорошо заметил, что «для человеческих свидетельств обычно характерна правдивость в главном при расхождениях в несущественном». Полное и совершенное согласие всех свидетелей одного и того же события во всех связанных с ним пунктах – вещь настолько редкая, что абсолютное и полное, вплоть до мельчайших подробностей, совпадение в показаниях свидетелей отнюдь не укрепляет доверие к их словам, а напротив того, довольно часто внушает подозрения на предмет сговора и каких-то темных махинаций.

Правильный же вопрос, который всегда следует здесь ставить, таков: являются ли расхождения и противоречия настолько серьезными и существенными, чтобы сделать совершенно невозможным или, во всяком случае, чрезвычайно затруднительным их объяснение ссылкой на обыкновенные источники подобных противоречий – невнимательность или плохую память? (Starkie 1833, рр. 488–489)357.

Но ведь точно так же дело обстоит и с Евангелиями. Даже если мы пойдем на максимальные уступки критикам и признаем, что при сопоставлении евангельских рассказов обнаруживаются вполне реальные неразрешимые противоречия в некоторых второстепенных деталях, касающихся окружающей обстановки или внешних условий, то отсюда еще нельзя будет сделать вывод, что в отношении важнейших событий, о которых в них сообщается, эти повествования менее достоверны, чем любой другой исторический документ.

В наше время положение о том, что Евангелия и Деяния представляют собой в целом надежные исторические памятники, поддерживают весьма компетентные специалисты358. Оно, однако, вопиющим образом противоречит почти вековой традиции новозаветных штудий, базирующихся на принципах «критики форм» и ее методологической ветви – «критики редакций». Названные методы, если описать их кратко, сводятся к тем или иным приемам литературного анализа, а их сторонники, объявив известные нам Евангелия продуктом позднейшего «творчества» христианской общины, ведут «раскопки» дошедших до нас текстов, пытаясь либо добраться до гипотетических первоначальных слоев, якобы закрытых от нас последующими наслоениями устных преданий и легенд, либо точно установить намерения автора или составителя окончательной редакции. Главное, в чем нуждается теория литературных слоев, – это время; время, необходимое для того, чтобы оригинал в процессе редактирования постепенно приобрел совершенно иную форму; для того, чтобы успели возникнуть легенды о чудесах; для того, чтобы сложилась возвышенная христология Евангелия от Иоанна, которую можно было бы затем органически соединить с исходным материалом – простыми притчами и речениями Иисуса; или же для того, чтобы эти речения, незаметно и не вызывая возражений, могли бы расшириться до жанра мидрашей. А потому не случайно господствующим воззрением в исследованиях Нового Завета со времен работы Мартина Дибелиуса и Рудольфа Бультмана, открывшей направление Formgeschichte, был тезис о чрезвычайно позднем происхождении Евангелий, окончательно будто бы сложившихся, по-видимому, в середине или даже ближе к концу II века н. э., но во всяком случае после 70 года н. э., поскольку любая более ранняя их датировка потребовала бы от нас признания пророческих способностей Иисуса – ведь он предсказал разрушение Иерусалима, – а это решительно противоречило бы философскому натурализму, который и вдохновлял приверженцев данной школы.

Роль подобного натурализма как стимула, побуждавшего сторонников критики форм к собственно научной деятельности, часто слишком даже заметна, но в качестве аргумента против традиционных взглядов философский натурализм обнаруживает явную слабость, ибо сам нуждается в доказательстве. А потому сторонники данного метода пытались, как правило, обосновать свой вывод о позднем происхождении Евангелий и Деяний ссылками на мнимые анахронизмы и ошибки в деталях, демонстрирующими, что авторы соответствующих текстов были не очевидцами, но творческими и тенденциозными редакторами, а от событий, ими якобы точно описанных, этих людей отделял значительный промежуток времени.

Конечно, если мы рассмотрим Евангелия под литературным микроскопом достаточной силы, то обнаружим в них материал, принадлежащий к самым разным литературным жанрам – логиям, притчам, пророчествам, речам и т. д. Но признание данного факта еще не означает какой-либо уступки в том вопросе, которым мы здесь занимаемся. А всякому, кто хорошо знаком с трудами по библейской критике, известно, что сторонники методов критики форм и критики редакций часто заменяют реальное исследование командованием, а порой обнаруживают потрясающую силу воображения. У нас, однако, имеются веские основания для того, чтобы отвергнуть радикальные выводы отрицательного характера относительно подлинности и достоверности евангельских повествований. Не существует независимых письменных традиций, в которых сохранились бы эти «первоначальные, самые ранние версии», их приходится искать в дошедших до нас текстах, и во многих случаях пресловутые глубинные слои можно разглядеть лишь при условии, что на текст смотрят очами веры – веры в истинность метода критики форм. Есть тем не менее весьма внушительный (и постоянно пополняющийся) массив доказательств, позволяющих утверждать, что Евангелия действительно были написаны очевидцами событий или теми, кто имел с ними прямое общение. Остроумные же догадки адептов критики форм по поводу датировки и достоверности новозаветных книг, как это раз за разом демонстрируют специалисты в других областях, нередко оказываются на поверку глубочайшими заблуждениями.

Проиллюстрировать последний тезис нам помогут несколько примеров. В начале XX века французский исследователь Альфред Луази объявил неточным данное в четвертом Евангелии описание «купальни Вифезда, при которой было пять крытых ходов» (Ин.5:2). Это, утверждал Луази, искажение литературного характера или вставка, призванная служить символом пяти книг Завета, исполнить который пришел Иисус. Опираясь на подобную интерпретацию и рассуждая в полном соответствии с поздней датировкой Нового Завета, которую в XIX веке защищал тюбингенский ученый Фердинанд Кристиан Баур, Луази отнес создание четвертого Евангелия к периоду после 150 года н. э. Но раскопки 1956 года показали, что купальня Вифезда, с четырьмя боковыми колоннадами и пятой поперечной, располагалась именно там, где говорил Иоанн (Jeremias 1966, рр. 36–38; Leon-Dufour 1967, р. 67). Как выразился Э.М. Блейклок, «здесь больше не о чем спорить» (Blaiklock 1983, р. 65).

Археология не слишком любезно обошлась с литературной критикой Евангелий и Деяний. Находка в Кесарии Приморской в 1961 году надписи с именем и титулом Пилата, обнаружение пограничного камня императора Клавдия с именем Сергия Павла (ср. Деян.13:7), недавнее открытие купальни Силоам (Ин 9) времен Иисуса и целый ряд других открытий свидетельствуют о степени точности, несовместимой с представлением о развитии Евангелий как о постепенном, в продолжение двух или более поколений, обрастании исходной легенды новыми произвольными деталями. Мы не хотим сказать, будто упомянутые открытия неопровержимо демонстрируют абсолютную точность всех прочих частей евангельских текстов; скорее, мы апеллируем здесь к известному принципу здравого смысла, а именно: авторы, чья точность в описании таких вещей, которые допускают проверку имеющимися в нашем распоряжении независимыми объективными данными, уже доказана, заслуживают (в разумных пределах) того, чтобы отнестись к ним с доверием и там, где речь у них идет о событиях, реальность которых мы пока не в силах подтвердить или опровергнуть независимыми свидетельствами. Ряд подобных открытий ясно указывает и на то, что автор Евангелия от Иоанна хорошо знал Иерусалим до его разрушения – обстоятельство, которое мы обязаны учитывать при оценке попыток датировать данный текст гораздо более поздним периодом.

Чрезвычайно поздняя датировка Евангелия от Иоанна, которую отстаивал Луази, уже опровергнута открытиями в другой области. Папирусный фрагмент р52, датируемый палеографами – на основе вполне объективных данных – первой половиной II века н. э., содержит несколько предложений из Евангелия от Иоанна (см. Metzger 1978, рр. 38–39). Но поскольку устойчивая традиция связывает написание четвертого Евангелия с Эфесом, и поскольку здесь, несомненно, мы имеем дело с копией, конечным результатом целого ряда последовательных переписываний автографа, то сам факт обнаружения данного фрагмента в провинциальном городке на берегах Нила служит серьезным доводом в пользу датирования Евангелия от Иоанна первым веком.

Позднюю датировку Нового Завета отвергают и специалисты по римской истории. Мелкие языковые детали, внушавшие подозрения представителям Тюбингенской школы, например употребление слова kyrios для обозначения императора в Деян.25:26, оказались, напротив, еще одним свидетельством в пользу достоверности Деяний, ибо, как явствует из многочисленных папирусных текстов, обнаруженных впоследствии, данный термин использовался в Египте и на Востоке по отношению к правящим императорам еще в эпоху Птолемеев, хотя широко распространенным он стал при Нероне и в более позднее время. Итог всей этой дискуссии не без язвительности подвел Адольф Дайсман:

Незначительные детали, вызывавшие сомнения у ряда комментаторов, которые, восседая за письменными столами своих тюбингенских или берлинских кабинетов, тщеславно воображали, будто они знают эту эпоху лучше, чем евангелист Лука, теперь представляются вполне достоверными (Deissmann 1965, р. 354).

И это отнюдь не единичные примеры. Критические атаки, в частности, на книгу Деяний, имели своим итогом столь обескураживающий ряд «достижений», что ее анализ с позиций критики форм уже невозможно принимать всерьез (см. Hengel 1983 и особенно Hemer 1989). Как пишет исследователь римской истории А.Н. Шервин-Уайт,

историчность Деяний подтверждается более чем убедительно... Любая попытка отрицать, хотя бы в деталях, их глубокую историческую достоверность должна казаться в наше время попросту нелепой. Специалисты по римской истории уже давно не имеют на сей счет ни малейших сомнений (Sherwin-White 1963, р. 189).

Но ведь убедительно доказанная историчность Деяний в свою очередь свидетельствует в пользу подлинности Евангелия от Луки – написанного, как многие полагают, прежде Деяний тем же самым автором.

Результаты, достигнутые литературным анализом и критикой форм применительно к синоптическим Евангелиям в целом, едва ли можно назвать более впечатляющими. Рассмотрим попытку установить с помощью литературоведческих методов взаимные связи между синоптическими Евангелиями. Согласно излюбленной теории ученых прошлого века, там, где Евангелия от Матфея и от Луки содержат материал, отсутствующий у Марка, они обязаны им некоему источнику, именуемому в науке «Q». Не вызывает сомнений, что по крайней мере два из синоптических Евангелий имели свои источники: Лука прямо говорит, что получил материал из более ранних источников (Лк.1:2–3), а источником для Евангелия от Марка традиция называет Петра. Но ведь Q, хотя его и считают «документом», по-прежнему остается чем-то чисто гипотетическим. Несмотря на великое усердие, выказанное иными из сторонников данной теории (мир научной библеистики украшают теперь всевозможные комментарии к Q, литературные исследования Q, раскопки отдельных литературных слоев Q), не обнаружилось буквально ни малейшего текстуального доказательства существования подобного документа, ни даже намека о нем в сочинениях ранних отцов церкви. Тем не менее Q остается одним из столпов господствующей ныне гипотезы о двух источниках развития текста синоптических Евангелий, а разнообразные спекуляции насчет его «слоев» служат верным паладинам Q практически бездонным кладезем новых идей. Например, и в Евангелии от Марка, и в тех местах у Матфея и Луки, которые возводят к Q, Иисус неоднократно называет Себя Сыном Человеческим. И, однако, исследователь новозаветных текстов Джон Доминик Кроссан убежден, что представлением о страдавшем и воскресшем Сыне Человеческом мы обязаны Марку (Crossan 1991, р. 259). Как же тогда объяснить его присутствие в Q? Ответ у Кроссана наготове: этого термина не было в оригинальной версии Q – он был вставлен позднейшим редактором (Crossan 1991, рр. 244–249). «Каким же образом, – вопрошает один суровый критик Кроссана, – можем мы отличить первоначальную форму Q от более поздних его форм? А вот каким: по отсутствию данных особенностей на более ранней стадии – но ведь это же триумф порочного круга в рассуждении!» (Кее 1995, р. 22).

Пугающими темпами плодятся всякого рода альтернативные теории отношений между синоптическими Евангелиями и Q: гипотеза двух источников (первенство и независимость Марка и Q; в зависимости от их обоих, но независимо друг от друга впоследствии возникают Матфей и Лука); гипотеза Грисбаха (приоритет Матфея, затем Лука, после него Марк); гипотеза Фаррера (первенство Марка, следующий – Матфей, за ним – Лука); августинианская гипотеза (приоритет Матфея, за ним Марк, потом Лука); и даже теории первенства Луки, например в гипотезе представителей Иерусалимской школы Линдси и Бивина. Что еще хуже, едва ли не у каждой из подобных теорий имеется ряд вариантов или близких родственников; скажем, гипотеза Протоматфея у Райла – это вариант гипотезы Грисбаха, а гипотеза Прото- и Девтеромарка у Костера – это вариация на тему гипотезы двух источников.

Что же делать заинтересованному неспециалисту посреди этой невообразимой разноголосицы мнений? Некоторые, разумеется, объявят всю проблему целиком не поддающейся решению. Но если мы расширим поле нашего зрения и попытаемся понять, какой свет можно пролить на данный вопрос, выйдя за пределы области собственно литературного анализа, то обнаружим один поразительный и неопровержимый факт. Практически все дошедшие до нас от первых веков нашей эры объективные свидетельства, касающиеся авторства и составления Евангелий, сходятся в том, что первым было написано Евангелие от Матфея; что писали его на еврейском языке, а перевели на греческий впоследствии; что Марк записал то, что услышал от Петра, не стремясь, однако, к строгому порядку в изложении событий, но заботясь лишь о том, чтобы ни одно из них не пропустить. В сообщении Палия (ок. 125 г.) о свидетельстве Иоанна (ум. ок. 100 г.), в сообщении Иринея («Против ересей» 3.1.1, ок. 185 г.), хронологически еще более детализированном, в сообщении Климента Александрийского (ок. 190 г.) в его «Очерках» (отрывке, сохранившемся у Евсевия, хотя само произведение Климента до нас не дошло), в сообщении о традиции, которое приводит непосредственный преемник Климента Ориген (с подробностями, отсутствующими в тех фрагментах Климента, которые сохранил для нас Евсевий), и даже в приписках к рукописям Евангелия от Матфея на арабском и сирийском языках – всюду мы неизменно находим подтверждение этих сведений. Вот, например, перевод арабской приписки к одному из кодексов:

Здесь заканчивается Евангелие от Апостола Матфея. Написал он его в палестинской земле, по внушению Святого Духа, спустя восемь лет по телесном вознесении Иисуса Мессии на небеса и в первый год правления римского императора цезаря Клавдия (Michaelis 1801, р. 133).

Мы вовсе не хотим сказать, что каждое из этих утверждений непременно должно быть истинным; например, вопрос о том, действительно ли Матфей написал сначала свое Евангелие по-арамейски, вызывает, как известно, большие споры. И все же характерное для многих ранних источников согласие по целому ряду пунктов есть замечательный факт, и от него нельзя попросту отмахнуться – в особенности по той причине, что расхождения между этими источниками в других моментах дают серьезные основания полагать, что их авторы по большей части не просто переписывали друг у друга.

Для тех, кто скептически относится к попыткам раскопать некие воображаемые слои в некоем воображаемом источнике–документе, независимые свидетельства подобны твердой почве посреди трясины. В самом деле, если мы вновь подойдем к двери упомянутой выше библиотеки в Гарварде и хорошенько прислушаемся, о чем там толкуют, то услышим голоса людей, которые решительно утверждают, что к многочисленности, непротиворечивости и единодушию внешних объективных свидетельств следует относиться с полной серьезностью (см. прежде всего Robinson 1976; Gundry 1982; Wenham 1992). И все же подобные голоса остаются в меньшинстве. Отчасти это можно объяснить модным пристрастием к литературному анализу, а также порождаемой узкой научной специализацией склонностью недооценивать важность утверждений отцов церкви. Здесь, однако, действует еще один и весьма серьезный фактор. Ведь если содержание того, о чем сообщают нам внешние независимые свидетельства, мы истолкуем в прямом, буквальном смысле, то нам фактически придется признать следующие два положения: (1) первые два Евангелия были написаны очень рано, задолго до 70 года н. э., и (2) они принадлежат либо непосредственно (Матфей), либо опосредованно (Марк, излагающий услышанное от Петра) независимым свидетелям – ученикам самого Христа. Но такое признание не пришлось бы по вкусу людям, пытающимся изо всех сил доказать, что Евангелие от Марка есть результат сложного процесса мифотворчества, конечное звено в цепи многочисленных редакций Q. И оно не предоставляет достаточного промежутка времени для того, чтобы рассказы о чудесах и воскресении Иисуса успели развиться и пышно расцвести в форме мифа; здесь нет необходимой дистанции, пространственной и временной, между текстами и очевидцами служения Иисуса, которые могли бы подобные повествования опровергнуть. Наконец, такое признание не позволяет избавиться от неудобных предсказаний Иисуса о разрушении Иерусалима, оставляя тем самым открытым вопрос о возможности подлинного пророчества. В данном пункте философские предубеждения оказывают вполне осязаемое давление на процесс исследования синоптических Евангелий.

Искажающее действие такого давления часто бывает очевидным для тех, кто рассматривает эту область извне. Как пишет Э.М. Блейклок, специалист по античной истории:

Трудно сохранить терпение при виде некоторых весьма экзотических литературно-критических теорий, коими изобилуют ныне новозаветные штудии. В последние десятилетия исследователи истории Древнего мира позволяли себе известную иронию по поводу рассчитанного скептицизма изучающих Новый Завет коллег, которые отказываются замечать то, что специалисты по античности видят без труда – письменные свидетельства о жизни людей первого века; свидетельства, уникальную ценность которых, хотя бы в качестве исторического материала, следует признать... Когда критическая теория пытается нас убедить, будто некие литургические и религиозные потребности и стремления, возникшие ниоткуда и непонятно как оформившиеся, сами собой, и притом в пределах жизни людей, помнивших первую половину первого века, породили свою собственную литературную основу, т. е. повествования и изречения, из которых и состоят Евангелия, то нам фактически предлагают обсуждать всерьез такие фантазии, которые вызвали бы смех в любой другой, менее изолированной и замкнутой на самой себе сфере литературной критики (Blaiklock 1983, рр. 34–35).

В откровенном автобиографическом рассказе исследователь Античности Джон Рист описывает, как он сам постепенно шел к осознанию того, до какой степени критика форм исказила наше представление о Новом Завете. После II Ватиканского собора, пишет он, утратилось, похоже, «всякое понимание ограниченности подобных методов, всякое умение проводить различие между разумным их использованием и злоупотреблением ими».

Исследуя ранние свидетельства и сами Евангелия, я пришел к убеждению, что Евангелие Матфея не может зависеть от Евангелия Марка и принадлежит примерно к тому же – раннему – периоду (безусловно, не позднее 70 г. н. э.)...

Таким образом, все основные положения христианства восходят к самым первым последователям Иисуса, а по всей вероятности – к самому Иисусу... Я уже не мог обманываться насчет «подлинной» науки, уверявшей, будто у нас нет свидетельств того, что сам Иисус, а также первое поколение Его последователей что-либо говорили о Его божественности. В попытках библейских критиков доказать, что подобные утверждения постепенно возникли (или были задним числом сфабрикованы) внутри церкви, я видел теперь лишь сплетение негодных доводов, антиисторическую трактовку источников и принятие желаемого за действительное; желали же здесь одного – сделать христианство удобным и приемлемым для типичной «либеральной» ортодоксии XIX и XX веков с характерной для нее недобросовестностью. Результаты этих «научных исследований» оказались настолько убогими, что в любой другой филологической дисциплине их попросту не стали бы принимать всерьез (Rist 1993, р. 100).

И это правда – не стали бы. Методы критики форм подверглись тщательной проверке вне сферы новозаветных штудий и были признаны неудовлетворительными. Филологам–классикам эти игры быстро наскучили. Как отмечает Г. Дж. Роуз:

... Главным оружием «сепаратистов» всегда служил литературный анализ, о нем же можно без всякого преувеличения сказать, что столь крохоборческие придирки к отдельным словам, столь дотошное выискивание противоречий и «логических» неувязок едва ли встречались за пределами гомероведения со времен кончины Раймера и Джона Денниса (Rose 1950, рр. 42–43).

Подобного рода примеры нетрудно найти и в целом ряде других областей359.

Одним из наиболее любопытных результатов исследований последнего времени стало осознание того факта, что Евангелия, несмотря на присущие им особые акценты, находятся в согласии с принципами греко-римской историографии, отразившимися в сочинениях Фукидида, Ксенофонта, Полибия, Иосифа Флавия и Тацита; прежде всего – в характерном для Евангелий предпочтении устных свидетельств очевидцев записанным рассказам360. Ричард Бокем полагает, что в трех Евангелиях мы встречаем литературный прием inclusio – обычное средство обозначения основного свидетеля-источника информации через обрамление соответствующего повествования ссылками на данное лицо, – и приводит примеры аналогичного использования inclusio у Лукиана и Порфирия (Bauckham 2006, рр. 124–147). «Таким образом», – пишет Бокем, –

вопреки первому впечатлению, которым довольствуется большинство исследователей Нового Завета, в Евангелиях все-таки обнаруживаются литературные способы указания на то, что источником соответствующих сведений являются очевидцы. Если же кто-нибудь спросит, почему подобные приемы остаются незаметными для нас и не бросаются нам в глаза, то следует напомнить, что, в отличие от ученых XIX и XX веков, большинство древних читателей и слушателей этих произведений были заранее склонны думать, что они имеют своими источниками прямых очевидцев описанных в них событий; а те читатели или слушатели, кого специально интересовала личность этих очевидцев, могли удовлетворить свое любопытство имевшимися в Евангелиях указаниями на сей счет (Bauckham 2006, р. 147).

Наконец, самый «скандальный» из всех рассказов о чудесах, рассказ о смерти, погребении, воскресении и последующих явлениях Иисуса людям, получил подтверждение – в ранней версии символа веры, включенной в 1Кор.15:3–7361, – еще раньше, чем появилось какое-либо из Евангелий, даже согласно наиболее консервативным их датировкам. Практически все современные исследователи Нового Завета признают, что эти стихи содержат до-Павлову формулу, возникшую в первоначальной церкви. Но такое признание сразу же ставит нас перед дилеммой, относящейся к описанию происхождения христианства. Если первые христиане – а некоторые из них были очевидцами жизни и служения Христа – пребывали в твердом убеждении, что Он действительно воскрес из мертвых и явился поименно названным ученикам – известным людям и деятельным членам церкви, то мифологическую версию придется исключить. Евангелия дают нам более полное и подробное изложение событий, последовавших за смертью Иисуса. Но по крайней мере большая часть важнейших фактов была известна и стала предметом широкого обсуждения уже через несколько лет после этих событий.

К этому можно было бы еще многое добавить. Вероятно, не все читатели сочтут наш краткий очерк одинаково убедительным, но для более полного обоснования наших выводов потребовалась бы работа иного формата. Тем же, кто с нами не согласен, стоило бы обратить внимание на то, в какой мере их собственные предубеждения будут влиять на восприятие ими последующей аргументации. Но даже им должно быть любопытно, что можно сказать в пользу исторического доказательства от чудес, если исходить из предпосылок, которые были общими для Юма, деистов и защитников ортодоксии в ту пору, когда они сошлись в великом богословском сражении XVIII века.

Исходные факты: смерть и погребение

Прежде чем рассматривать знаменательные факты, нам следует кратко упомянуть два сообщения, которые, в рамках настоящего аргумента, мы примем как факты исходные и бесспорные. Первый факт заключается в том, что Иисус действительно умер – примерно так, как это описано в дошедших до нас повествованиях; а второй – в том, что Его похоронили в гробнице.

Почти все современные исследователи Нового Завета соглашаются, что Иисус умер на кресте. Теория обморока, привлекавшая Шлейермахера, в высшей степени неправдоподобна по самому своему существу. Единственный известный нам из письменных источников пример того, как кто-то остался жив после римского распятия – это случай, зафиксированный у Иосифа Флавия (Жизнеописание, 75). Отправленный с поручением от императора Тита, Иосиф видит среди распятых на кресте своих старых знакомых и сообщает об этом императору; тот велит их снять и сделать все возможное для их спасения. Двое умирают на руках у врачей, третий выздоравливает. Из данного отрывка один скептик попытался вывести 33-процентную вероятность того, что любая жертва распятия на кресте могла, «после простого избиения», прожить больше суток – хотя, чтобы распространить это оптимистическое допущение на Иисуса, пришлось отвергнуть как недостоверный рассказ Иоанна о ране от копья (Carrier 2006, chap. З)362. Разумеется, истинной референтной группой следует в данном случае считать тех жертв римского распятия, которых не снимали с креста и не лечили, используя все имевшиеся в ту пору средства. Число же известных нам выживших людей из этой группы равно нулю.

Теорию обморока отличает не только самоочевидное, априорное неправдоподобие, но и полная неспособность объяснить веру учеников Христа в Его воскресение, речь о которой пойдет у нас ниже. Замечания на сей счет Штрауса – отнюдь не сторонника традиционной веры в воскресение – достаточно ясны, и их стоит здесь процитировать:

Невозможно себе представить, чтобы тот, кого полумертвым выкрали из гробницы, кто, больной и бессильный, еле передвигался, ибо требовал лечения, кто нуждался в перевязках, поддержке и снисхождении, и кто в конце концов был сломлен страданиями, мог убедить своих учеников в том, что он был Победителем смерти и тления, Начальником Жизни – а ведь именно эта мысль и лежала в основе их будущего служения. Подобное «оживление» могло бы лишь ослабить то впечатление, которое произвел он на них своей жизнью и смертью, сообщить этому впечатлению, самое большее, элегический характер; но оно было бы не в силах превратить их печаль в воодушевление, а их уважение возвысить до степени поклонения (Strauss 1879, р. 412).

Не так давно Джон Доминик Кроссан отстаивал следующую радикальную точку зрения: Иисуса не хоронили в гробнице – его просто зарыли в общей могиле или бросили в яму с известью, чтобы ускорить разложение тела (Crossan 1994, рр. 152–158; 1998, рр. ххVіі, 550–559). Он не приводит никаких конкретных доводов в пользу данной гипотезы; последняя, как он сам признает, есть лишь экстраполяция предполагаемой наиболее распространенной практики.

Я без конца думаю о тысячах других евреев, распятых в этом жутком первом столетии в окрестностях Иерусалима; все, что нам от них осталось, – это один-единственный скелет и один-единственный гвоздь. Мне кажется, я точно знаю, что произошло с их телами, и у меня нет причин полагать, что судьба Иисусова тела была иной (Crossan 1996, р. 188)363.

Чтобы обосновать подобное утверждение, Кроссану требуется отвергнуть рассказ о погребении в Мк.15:42–7 как вымышленный – что он и делает, подчеркивая противоречия в характеристике Иосифа из Аримафеи (последователя Иисуса, но при этом члена синедриона, единогласно Иисуса осудившего) и указывая на отсутствие причин хоронить только Иисуса, а не всех троих казненных на кресте. Подобным мотивом, утверждает Кроссан, не могли служить благочестие или долг, ибо в таком случае Иосиф похоронил бы и разбойников; следовательно, заключает Кроссан, «погребение Иисуса Иосифом Аримафейским в 15:42–47 Марк сочинил. Рассказ о нем не отражает какого-либо предания, существовавшего до Марка» (Crossan 1998, р. 555). Историю обнаружения пустого гроба женами–мироносицами Кроссан, видимо для полноты эффекта, также объявляет выдумкой Марка.

Вместе с большинством исследователей Нового Завета мы находим подобную аргументацию совершенно неубедительной. Само противоречие, которое усматривает Кроссан в характеристике Иосифа Аримафейского, можно счесть свидетельством того, что перед нами здесь отнюдь не вымышленный персонаж. Ведь если бы Марк задавался целью приукрасить свой рассказ, то разве стал бы он кого-то выдумывать и этому придуманному герою поручать столь важную роль? А если бы и стал, то зачем ему понадобилось давать такое описание Иосифа Аримафейского, которое вызывает у читателя недоуменные вопросы? Как бы то ни было, поиск убедительных ответов на вопросы Кроссана нельзя назвать невероятно трудным делом. Всякий, кто когда-либо участвовал в работе какого-нибудь комитета, отлично знает, что порой решения принимаются комитетом – как органом – в отсутствие некоторых его членов, и эти решения считаются принятыми единогласно. Что же до мотивов Иосифа при погребении Иисуса, то здесь Кроссан принимает в расчет слишком скудный набор альтернатив, рассматривая лишь благочестие и долг. Существует также причина, подразумеваемая, хотя и не названная прямо в самом тексте – любовь ученика к Учителю, которая никак не могла распространяться на разбойников. В любом случае нам неизвестно, нашел ли бы он время или возможность похоронить остальных казненных, даже если бы почувствовал такое желание. Аргументы Кроссана не дают ни малейших оснований отвергать неудобную для кого-то часть первоисточника, а в данном случае – четырех первоисточников сразу.

Также отнюдь не достаточно избавиться от рассказа о погребении, который является частью не только Мк 15, но и раннего варианта символа веры, включенного в 1Кор 15. И здесь, в очередной раз, метод Кроссана сводится к игнорированию того очевидного соображения, что упомянутый символ сообщает нам сведения о важнейших событиях, имеющих самое прямое отношение к рождению христианства. Кроссан же принимается рассуждать в терминах литературных категорий – о нарративных моделях, рассказах (но не в смысле описания исторических событий), мифологических гимнах, параллелизмах (Crossan 1998, рр. 546–550). Столкнувшись с тем бесспорным фактом, что первые христиане основывали свою веру на воскресении, Кроссан лишь перетолковывает эту фундаментальнейшую из возвещенных христианством истин в некую экзистенциальную метафору: «Это и есть воскресение: продолжающееся присутствие Иисуса «прошедшего» в продолжающей существовать общине – присутствие в радикально новой, трансцендентной форме настоящего и будущего существования» (Crossan 1991, р. 404). Нигде, ни в одном месте не ставит он прямо вопрос о том, а не может ли этот символ веры представлять собой краткое изложение реальной последовательности событий. Создается впечатление, что подобная мысль просто не приходит ему в голову.

Примеры эти типичны для метода Кроссана в целом – подхода, предполагающего произвольное вычленение и отбор фрагментов, которые затем можно будет принять всерьез или отвергнуть, и опирающегося почти исключительно на предположения относительно намерений гипотетических авторов и характера избранных ими литературных форм. Подобная методология заставляет вспомнить безжалостный приговор, вынесенный Мартином Хенгелем образу действий адептов так называемой «научной критики»:

Мы слишком мало знаем, чтобы вот так, с порога, без тщательного исследования, с гиперкритических – чуждых истории – позиций отвергать то, что сообщают нам источники. Сегодня, после двухсот с лишним лет историко-критической работы над Новым Заветом, такое отношение следует назвать некритическим и антиисторическим. Подлинная опасность при толковании Деяний (и Евангелий) заключается для нас уже не в некритической апологетике, но в гиперкритическом невежестве и высокомерии, которые – нередко сочетаясь с необузданной фантазией – утрачивают всякую способность к пониманию живой исторической действительности (Hengel & Schwemer 1997, рр. 6–7).

Знаменательные факты: W, D и Р

К первой группе фактов, составляющих доказательства воскресения, относится свидетельство тех, кто, как предполагается, своими глазами видел пустой гроб, и их же (женщин, утверждавших, что они нашли гроб пустым) свидетельство о явлениях Иисуса по воскресении. Свидетельства учеников (мужчин) о явлениях Иисуса мы рассмотрим отдельно.

То обстоятельство, что некоторые женщины действительно заявляли, что в первый день недели после распятия Иисуса на кресте они нашли Его гроб пустым, трудно отрицать как исторический факт. Сжатый рассказ о том, как они обнаружили пустой гроб и видели ангелов, можно найти в Евангелии от Марка – самом кратком и, по мнению некоторых ученых, наиболее раннем из Евангелий (Мк.16:1–8). Сходные повествования повторяются во всех других Евангелиях. Женщин, пришедших к гробнице и обнаруживших, что она пуста, Марк называет по именам: Мария Магдалина, Мария – мать Иакова и Саломия. Лука говорит о Марии Магдалине, Марии – матери Иакова и Иоанне, но уточняет, что были «и другие с ними» женщины (Лк.24:1–11). Матфей ведет речь о Марии Магдалине и «другой Марии» (Мф.28:1–7), тогда как Иоанн упоминает только Марию Магдалину (Ин.20:1–18).

В своем обзоре недавних исследований по Новому Завету Гэри Хабермас документально доказал следующий любопытный факт: значительное большинство (примерно 75%) ученых, писавших на эту тему в 30-летний период с 1975 по 2005 годы, согласны в том, что гроб Иисуса действительно нашли пустым (Habermas 2006а, р. 292). В их число входят и те, кто к самому христианству относится скептически. В дальнейшем мы намерены доказать, что слова женщин о пустом гробе служат доводом в пользу R, а потому, разумеется, мы полагаем, что их слова свидетельствуют о том, что гроб и в самом деле был пуст. Здесь, однако, мы лишь хотим отметить, что это, широко распространенное в современной науке, признание реальности пустого гроба почти наверняка указывает на признание в среде ученых другого, более скромного, утверждения, а именно: некоторые очевидцы женского пола говорили, что они обнаружили пустой гроб. Кроме этих женщин, нам известны из источников только два лица, своими глазами видевшие пустой гроб – Петр и Иоанн364. В двух Евангелиях упоминается, что ко гробу пошел Петр; в одном указан Иоанн (Лк.24:12; Ин.20:3–10). Более того, согласно этим повествованиям, Петр и Иоанн отправляются ко гробу лишь после того, как – и по той причине, что – им возвестили о пустом гробе женщины. Существенная часть свидетельств в пользу того, что гроб действительно был пуст, восходит к сообщению этих женщин.

Несколько более спорным представляется вопрос о том, действительно ли некоторые женщины утверждали, что они видели воскресшего Иисуса; и все же свидетельства, которыми мы располагаем, позволяют думать, что эти утверждения имели место. Встречу Марии Магдалины с Иисусом Марк упоминает лишь в пространном заключении, вероятно, не подлинном, однако рассказ, притом не лишенный подробностей, о Марии Магдалине и Иисусе мы находим в Ин.20:11–18, а завершается он тем, что Мария Магдалина идет к ученикам и возвещает им о случившемся. В Мф.28:9–10 приводится краткий рассказ о встрече Иисуса с женщинами, которые, побывав у гроба, вместе спешат к ученикам.

Хотя некоторые ученые ставили эти рассказы под сомнение, усматривая здесь позднейшие вставки, есть серьезные основания считать их точным изложением того, что сообщили женщины. Во-первых, наличие противоречий в повествованиях об обнаружении пустого гроба и о первых явлениях воскресшего Иисуса само по себе на первый взгляд служит сильнейшим доводом против возможности предварительного сговора, переписывания друг у друга или умышленного приукрашивания фактов. Один евангелист сообщает только об одном ангеле у гроба, другой – о двух; у одного женщины отправляются ко гробу «рано, когда было еще темно», у другого это происходит «при восходе солнца». Списки имен женщин в разных Евангелиях совпадают лишь частично. Ряд моментов так и остается для читателя не вполне ясным. Если Мария Магдалина побежала обратно, чтобы сообщить об увиденном Петру и Иоанну, то почему они не встретили других возвращавшихся женщин? Что имел в виду Иисус, когда сказал Марии Магдалине: «Не прикасайся ко Мне»? Но ведь подобного рода неувязки и противоречия как раз и должны присутствовать в рассказах независимых очевидцев об одном и том же событии, где единство в наиболее существенном – то есть согласие в передаче важнейших фактов – неизбежно сопровождается расхождениями в описании отдельных деталей.

Во-вторых, отметим один замечательный факт: в повествованиях Матфея и Иоанна, где среди видевших воскресшего Христа упомянуты женщины, именно они указаны в качестве первых очевидцев. Между тем хорошо известно, что в еврейском обществе I века женщин не признавали надежными свидетелями в серьезных делах. Проиллюстрируем это несколькими цитатами:

Свидетельство женщин, ввиду их легкомыслия и пристрастия, не должно быть принимаемо во внимание... (Иосиф Флавий, Иудейские древности, 4.8.15).

Ни одно показание, которое дает женщина, не может иметь силы... (Талмуд, Рош Ха– шана 1.8с).

Важность данного обстоятельства не стоит преувеличивать, ибо в Талмуде приводятся разные мнения о том, в какой мере следует доверять свидетельствам женщин:

Всякий раз, когда в Торе рассматриваются показания одного свидетеля, предпочтение отдается большинству, так что показания двух женщин против одного мужчины тождественны по своей силе показаниям двух мужчин против одного. Есть, однако, и такие, кто утверждает, что всякий раз, когда сведущий свидетель приходит первым, даже сто женщин должны считаться за одного свидетеля...но если первой приходит женщина, то показания двух женщин будут равносильны показаниям одного мужчины (Талмуд, Coma 31b).

Тем не менее совершенно очевидно, что ради вящего правдоподобия вымышленной истории было бы целесообразнее поместить у гроба не женщин, а нескольких почтенных мужей, чтобы именно они первыми увидели воскресшего Христа.

Последний важный факт, относящийся к сообщениям женщин, состоит в том, что им не поверили. Лука говорит, что когда женщины возвестили ученикам о пустом гробе, «показались им слова их пустыми, и не поверили им» (Лк.24:11). Правда, Петр и Иоанн решили, что им следует пойти ко гробу и увидеть все собственными глазами, но ведь рассказ Луки дает понять, что они вовсе не считали женщин заслуживающими доверия. Даже выслушав женщин, ученики по-прежнему оставались «печальны» и (о чем речь у нас пойдет ниже) испытывали страх. Очевидно, рассказ об ангелах, объявивших, что Иисус воскрес, не произвел на них особого впечатления, и не только по причине его априорного неправдоподобия. В свете только что нами описанной правовой ситуации такое отношение к свидетельствам, исходящим от лиц женского пола, едва ли должно казаться странным. В высшей степени вероятно, что рассказ женщин о пустом гробе и об ангелах ученики сочли за вздор, или, как выражается в данном месте Библия короля Якова, «глупые басни (idle tales)».

Пожалуй, наиболее важный из очевидных фактов, совокупность которых, как мы попытаемся продемонстрировать, составляет доказательство воскресения Иисуса из Назарета – это свидетельство нескольких вполне конкретных лиц, чьи имена мы знаем, а также особые обстоятельства, в которых эти свидетельства имели место. О дальнейшей судьбе жен-мироносиц нам известно немногое; сейчас, однако, мы обратимся к сообщениям конкретных очевидцев, впоследствии подтвердивших свои свидетельства перед лицом совершенно явной смертельной опасности, более того – в некоторых случаях запечатлевших их истину собственной смертью.

Как и в случае свидетельства женщин, факты, связанные со свидетельствами и внутренним преображением учеников, вызывают меньше сомнений, чем это можно было ожидать – даже у скептически настроенных ученых. Хотя мы здесь заранее допускаем подлинность и общую историческую достоверность текстов Евангелий и Деяний, важнейшие для нас факты, даже если подходить к ним с мирских позиций, не кажутся особенно сомнительными большинству исследователей Библии. Напротив, даже те из них, кто едва ли согласится с тезисом о подлинности и общей исторической достоверности (например) Евангелий, склонны признавать следующее: ученики Христа утверждали именно то, что традиция считает их свидетельствами. В самом деле, как документально доказал Хабермас, значительное большинство специалистов, включая сюда и тех ученых, кто в целом далек от консервативно-богословских позиций, не отрицают того, что ученики верили в воскресение Иисуса из мертвых и что к этой вере они пришли вскоре после Его казни (Habermas 2005, рр. 151–152, прим. 92; 2006b, рр. 79–82).

Одиннадцать учеников – первоначальные двенадцать за вычетом Иуды – утверждали, что они видели Иисуса после Его воскресения. Имена этих одиннадцати приведены в Деян.1:13: Петр, Иоанн, Иаков, Андрей, Филип, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков Алфеев, Симон Зилот и Иуда Иаковлев.

Прежде всего, отметим, что пережитое этими одиннадцатью учениками – и описанное ими самими в терминах «видеть воскресшего Иисуса и говорить с Ним» – имело место, судя по всему, отнюдь не в атмосфере радостного упования или эмоционального подъема, но, скорее, страха и уныния. Страх подвергнуться тому же, что и Иисус, явственно обнаруживается в учениках еще до смерти Учителя – в смущающем нас, но вполне правдоподобном отречении Петра во время суда над Иисусом (Мк.14:66–72); а тревога за собственную безопасность, согласно Евангелию от Иоанна, не покидала учеников даже после того, как Мария Магдалина возвестила им, что видела Иисуса: «... двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев» (Ин.20:19)365.

Мало того, некоторые ученики, прежде всего Фома, не только чувствовали страх, но и прямо выражали свое скептическое отношение к сообщениям других людей. Евангелие от Иоанна дает нам наиболее полный рассказ о сомнениях Фомы, включая условие, получившее заслуженную известность: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин.20:25). У Матфея же утверждается, что «иные» из последователей Иисуса «усомнились» даже после того, как в первый раз увидели Его воскресшим (Мф.28:17). Таким образом, все евангелисты сходятся в характеристике первоначальной реакции учеников как чего-то совершенно не похожего на ожидание видений или на готовность поверить в то, что Иисус жив.

Рассказы Одиннадцати о встречах с Иисусом поразительны во многих отношениях, и, хотя в рамках настоящего аргумента мы не вправе, во избежание логического круга, заранее допускать их истинность, нам следует с полной ясностью представлять себе, о чем у них идет речь. Рассматривая тот факт, что по меньшей мере тринадцать человек выражали готовность умереть за свое свидетельство о воскресении Иисуса из Назарета, нам важно разобраться, как именно они описывают соответствующие события, ибо только так сможем мы понять, за что же они были готовы умереть. Во-первых, в рассказах о явлениях Иисуса ученикам нет ничего туманного, «возвышенного» или «спиритуалистического»; скорее, перед нами здесь сухие, обстоятельные, вполне «эмпирические» по характеру отчеты. Ученики не только хотят точно передать Его слова – они также прямо указывают, что Иисус специально представил им опытные подтверждения того, что сам Он не дух, но существо материальное. Следовательно, ученики говорили именно о физическом, телесном воскресении: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но они все еще не верили, и тогда Он спросил, есть ли у них какая-нибудь пища, и съел немного печеной рыбы и сотового меда. А после Он приготовил для них рыбу и пригласил их к завтраку (Лк.24:39–43, ср. Ин.20:27, 21:9–13).

То, что ученики свидетельствовали именно о физическом воскресении, подтверждается и упоминанием в проповеди Петра в день Пятидесятницы о тлении Давидова тела – в противоположность телу Христа, которое тлению не подверглось:

Мужи братия! Да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком...он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели (Деян.2:29–32).

Во-вторых, в чертах характера, приписываемых воскресшему Христу, не заметно добродушия, мягкости, отзывчивости, способности внушать мгновенную симпатию или энтузиазм. Напротив, Иисус изображается во многом таким же, каким Он был всегда, ничуть не более приятным собеседником или снисходительным товарищем, чем прежде: терпеливый, но порой колкий, властный и неотразимый, но при этом обескураживающий и непредсказуемый, превосходный учитель, не склонный, однако, отвечать на вопросы, которые сам Он находит излишними или неуместными. Он отвечает Фоме прямой ссылкой на его собственное условие веры, почти буквально его повторяя: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» (Ин.20:27). В Его тоне можно, пожалуй, уловить легкую иронию, но ведь само это предложение сделано вполне серьезно. Он предоставляет ученикам любую возможность убедиться в своей правдивости, но упрекает их за то, что они не поверили свидетельствам других людей. Он говорит и совершает странные вещи, смысла которых они наверняка не смогут понять, например, когда, дунув на них, Он утверждает, что теперь у них есть власть отпускать грехи. Он то является ученикам и беседует с ними, то снова куда-то уходит, а затем опять возвращается, и такой образ действий не мог не приводить их в отчаяние полной своей непредсказуемостью (см., напр. Ин.21:1–14). После воскресения Он резко отвергает их попытки – вполне естественные – узнать о Его мессианских планах (Деян.1:7). Он и не думает рассеивать их страхи или распространять вокруг Себя религиозный восторг и воодушевление; напротив, Он заставляет Петра пережить тяжелые мгновения, когда испытывает его верность и любовь, а затем почти прямо предсказывает ему будущее мученичество (Ин.21:15–19). Эти рассказы не только свидетельствуют о том, что ученики заявляли о своем интенсивном и прямом личном общении с воскресшим Иисусом – в них обнаруживается такая степень реализма и столько живой конкретности в обрисовке характеров, что их невозможно объяснить одним лишь порывом энтузиазма, овладевшим учениками, или же их субъективной убежденностью в том, что они получили от Учителя некие смутные, чисто духовные «сообщения» или «послания».

Независимо от того, что происходило с Одиннадцатью в продолжение сорока с лишним дней по распятии Иисуса, в дальнейшем мы замечаем существенную перемену в их поведении и еще более разительное отличие – в день Пятидесятницы (см. Westcott рр. 102–103). Исполняя, по их собственным словам, волю воскресшего Иисуса, они пребывали в ожидании и молитве в Иерусалиме, примерно с сорокового дня после Пасхи и вплоть до Пятидесятницы. Мы также видим, что в это время они избирают на место Иуды нового апостола, а именно Матфия (Деян.1:15–26)366.

Попутно следует отметить, что избрание Матфия подтверждает слова Павла (1Кор.15:1–8) о том, что после своего воскресения Иисус являлся большему числу людей, нежели одиннадцать учеников. Следующее сообщение в книге Деяний показывает, что, несмотря на довольно жесткие требования, у Петра был определенный выбор среди кандидатов на место Иуды:

Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его (Деян.1:21–2).

Ученики избирают Матфия и Иосифа, прозванного Иустом, в качестве «финалистов» и бросают жребий, чтобы определить, кто из них займет освободившееся место Иуды. Рассказ этот не только дает нам имя еще одного предполагаемого свидетеля воскресения (т. е. Иосифа), но и позволяет с основанием заключить, что кандидатов, отвечавших указанным Петром требованиям, первоначально было больше двух (ср. Trites 2004, р. 137).

Начиная со дня Пятидесятницы апостолы (теперь их стало двенадцать) прямо- таки «напрашивались» своими действиями на мученичество, ибо, невзирая на вполне очевидную опасность, а также совершенно недвусмысленные и все более страшные угрозы, они упорно заявляли, что Иисус воскрес. Факты, которые мы намерены изложить, убедительно подтверждают следующий тезис: апостолы не могли не прийти, причем сразу несколькими путями, к осознанию того, что за свое свидетельство им, весьма вероятно, придется умереть – и были готовы, если потребуется, принять за него смерть.

Во-первых, смятение, вызванное ими в день Пятидесятницы (Деян.2), вполне могло привлечь к ним враждебное внимание тех самых религиозных властей, которые желали смерти Иисусу и добились Его казни. После распятия Иисуса не прошло и двух месяцев – между тем апостолы появляются перед огромным стечением народа, намеренно привлекают к себе всеобщее внимание, говорят на разных языках перед толпами собравшихся в Иерусалиме на Пятидесятницу людей, весьма нелестно отзываются о властях, погубивших Иисуса своими кознями, и открыто утверждают, что Он воскрес. Согласно Деяниям, к новому движению «присоединилось в тот день душ около трех тысяч», и нам остается лишь изумленно качать головой при мысли о том, сколько всего народу могло слушать тогда дерзкую проповедь Петра.

Какое-то время апостолы, по-видимому, пользовались популярностью (Деян.2:47); но уже вскоре у них начались те самые неприятности, каких и следовало ожидать любому на их месте. После того, как Петр и Иоанн, как предполагается, исцелили хромого и снова проповедовали в храме перед народом, храмовые стражи силой препроводили их к иудейским начальникам – первосвященнику, старейшинам и книжникам (Деян.4). В их присутствии апостолы еще раз повторили свое утверждение о том, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Начальники, привыкшие чувствовать себя образованной элитой среди простого народа, удивились их смелости (ст. 13), с неудовольствием узнали в них учеников Иисуса и очень хотели заткнуть им рот. Как и прежде, в случае с Иисусом, они не решились предпринять какие-либо крутые меры немедленно, ибо апостолы были популярны в народе. Начальники, однако, пригрозили апостолам и, под страхом не названных прямо, но легко угадываемых кар, велели им «отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса». Ответ Петра и Иоанна заслуживает самого пристального внимания: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать Вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деян.4:18–20). Акцент на свидетельстве очевидцев о событиях, воспринятых непосредственно и опытным путем, здесь так же невозможно не заметить, как и гордое мужество апостолов перед лицом угроз.

Нам могут возразить: из того, что начальники не попытались сразу же казнить Петра и Иоанна и даже отпустили их из страха перед народом, апостолы вправе были заключить, что теперь-то они могут преспокойно проповедовать воскресение Иисуса, и им в сущности нет причин бояться смерти. На самом же деле имело место прямо противоположное. Во-первых, события жизни Иисуса должны были ясно им показать, что этот «страх перед народом» вполне оправдан. Ведь враги Иисуса все же схватили Его ночью и, несмотря на Его популярность – еще большую, чем в этот момент у апостолов – и Его предполагаемые чудеса – куда более многочисленные, чем совершенные ими – добились в конце концов того, что народ сам потребовал от Понтия Пилата Его казни. Обо всем этом апостолы прекрасно помнили. Во-вторых, когда Петр и Иоанн рассказали о случившемся остальным своим товарищам, все они тотчас же принялись молиться, из слов же их пространной молитвы явствует, что угрозы начальников они воспринимали с полной серьезностью.

Столкновения апостолов с иудейскими властями не прекратились после первого предостережения. Апостолов (по-видимому, всех) по приказу разгневанного первосвященника вскоре снова бросили в тюрьму за неповиновение (Деян.5:17–18). Когда же апостолы оказались на свободе (как утверждается, со сверхъестественной помощью), они возобновили проповедь в храме. Повторно, хотя и относительно мягким образом («без принуждения»), задержанные храмовой охраной, вновь препровожденные к начальникам и получившие приказание больше не проповедовать, Петр и другие апостолы отвечают: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян.5:19), вновь возлагают на иудейских начальников вину за смерть Иисуса и в очередной раз заявляют о Его воскресении. В этот момент священники уже «умышляли умертвить их» (Деян.5:33). Гамалиил отговаривает их от этого шага, но они бьют апостолов и еще раз велят им прекратить проповедь, чего те, разумеется, не делают.

Здесь нам снова нужно ответить на аргумент, согласно которому апостолы вполне могли думать, что им вовсе не придется умереть – ведь им уже несколько раз угрожали, но потом отпускали; а значит, упорное стремление продолжать проповедь отнюдь не доказывает их готовности умереть за свое свидетельство. Формально римский закон не дозволял евреям требовать для кого-либо смертной казни. Поэтому они и привели Иисуса к Пилату и угрожали мятежом, чтобы вынудить Пилата Его распять. Все, однако, указывает на то, что добиться соблюдения этой юридической нормы римлянам было трудно. Например, Иисуса несколько раз едва не растерзала разъяренная толпа (Лк.4:29; Ин.10:31). Вдобавок, иудейские начальники имели, по-видимому, право применять силу и располагали храмовой стражей для задержаний; по закону они могли требовать кары в виде телесных наказаний и обладали полномочием заключать в тюрьму – а все это едва ли могло внушить кому-либо уверенность в способности римских властей удержать их от дальнейших, более крутых мер. Начальники, несомненно, полагали, что они смогут убить апостолов, если захотят, ведь они уже начали строить планы убийства; разубедивший же их Гамалиил отнюдь не ссылался на то обстоятельство, что они не получили от римлян законного права лишать кого-либо жизни. Таким образом, даже из перечисленных до сих пор фактов явствует, что смерть через побивание камнями по наущению иудейских начальников была для апостолов вполне реальной угрозой, которая, однако, ни в малейшей степени не повлияла на их действия.

Дальнейшие же события доказали, что возможность подобной гибели не была чисто теоретической. Стефана побили камнями после того, как свидетели обвинили его перед религиозным судом в богохульстве, а сам Стефан, отвечая на их обвинения, произнес чрезвычайно пламенную проповедь, очень близкую по смыслу к тому, чему учили апостолы (Деян.7). Кажется, побивание камнями Стефана произошло вскоре после попытки Гамалиила успокоить иудейских начальников и остановить гонение на апостолов (Деян.5:34–39). Если исходить в датировке из биографии Павла, присутствовавшего при казни Стефана и в ту пору враждебного христианству, то данное событие, скорее всего, имело место через год (самое большее – спустя три года) после распятия Иисуса.

Далее. Нет никаких свидетельств того, что римляне наказали иудейских начальников за это конкретное злоупотребление властью. Как и любая бюрократия, римское правительство далеко не всегда проявляло желание и решимость добиваться неукоснительного соблюдения всех без исключения законов. Поколением позже, когда толпа евреев убила Иакова, брата Иисуса, высшие власти действительно низложили первосвященника, но после побивания камнями Стефана они, похоже, просто умыли руки. Ни о какой защите христиан со стороны Рима не могло быть и речи, ведь тотчас же после убийства Стефана началось великое гонение на христиан, которое возглавил Павел; и несчастных во множестве бросали в темницы или отдавали на суд религиозных властей.