Основание веры. Опыт русского православного миссионера из Америки

Посвящается Ксении.

Содержание

Предисловие Основания веры? Итак, разумное основание? А как же все иные мировоззрения? Зачем я живу? А иные религии? Бог в авраамических религиях Так ведь это когда было-то? Другие древние документы? Количество сохранившихся копий древних текстов Параллельные места в Евангелиях Как быть с апокрифами? Где вещественные доказательства? В Ветхом Завете? В Новом Завете? Христос – Бог? Или – не Бог? Религиозные предрассудки? На веру? Лично, свободно, ответственно и осведомлённо? Доказательство 1-е (Фома Аквинский, классическое): движение Доказательство 2-е (Фома Аквинский, классическое): причинно-следственное Доказательство 3-е (Фома Аквинский, классическое): независимое бытие Доказательство 4-е (Фома Аквинский, классическое): совершенство Доказательство 5-е (Фома Аквинский, классическое): телеологическое Доказательство 6-е (Иммануил Кант): нравственное Доказательство 7-е (Августин, Кальвин): врождённая идея Доказательство 8-е (Апостол Павел): мистическое Доказательство 9-е (Августин): истина Доказательство 10-е (Ансельм): онтологическое Доказательство 11-е (Аристотель): от конечности Доказательство 12-е (Августин): от безутешности Доказательство 13-е (Беркли): от восприятия Доказательство 14-е: экзистенциальное Доказательство 15-е: чудесное Доказательство 16-е: интеллектуальное Доказательство 17-е (К.С. Льюис): от объекта Доказательство 18-е (о. Павел Флоренский): эстетическое Доказательство 19-е: религиозное Доказательство 20-е (Секст Эмпирик): общественное Доказательство 21-е: ставка Паскаля Доказательство 22-е: научно-историческое Доказательство 23-е: сотериологическое Доказательство 24-е: личная встреча Доказательство 25-е (Перри Маршал): кибернетическое Доказательство 26-е: информационная матрица Доказательство 27-е (Вольтер): образованность Доказательство 28-е (С.Л. Франк): субъектное Доказательство 29-е (Венедикт Ерофеев): от икоты Доказательство 30-е (Р. Клаузиус): термодинамика Доказательство 31-е (Майкл. Дж. Бихи): креационистское Доказательство 32-е: от гениальности Доказательство 33-е: от святости Доказательство 34-е: гуманистическое Доказательство 35-е (Дж. Тур): нанобиологическое Доказательство 36-е (Калям): от бесконечности Доказательство 37-е: от личного доверия Доказательство 38-е: от сакрального текста Доказательство 39-е: модальная логика Доказательство 40-е: от красоты природы Доказательство 41-е: от мучеников Доказательство 42-е: антропный принцип Доказательство 43-е: кумулятивное Доказательство 44-е (Д. Кларк): от атеизма Доказательство 45-е: политическое Доказательство 46-е: прагматическое Доказательство 47-е (М.А. Булгаков): творческое Доказательство 48-е: церковное Доказательство 49-е: терапевтическое Доказательство 50-е, предрассудочное: от магии Доказательство 51-е (Тертуллиан): от абсурдности Доказательство 52-е: астрономическое Доказательство 53-е: за неимением лучшего Доказательство 54-е: пророческое Доказательство 55-е: молитвенное Доказательство 56-е (Ч. Колсон): теория заговора Доказательство 57-е: от случайности Доказательство 58-е: квантовое Доказательство 59-е: от свободы воли Доказательство 60-е: сверхъестественные законы природы Доказательство 61-е: промыслительное Доказательство 62-е: палеонтологическое Доказательство 63-е: детское Доказательство 64-е: юридическое Доказательство 65-е: от Туринской плащаницы Доказательство 66-е (Дионисий Ареопагит): апофатическое Доказательство 67-е: Христос Воскрес! Доказательство 68-е: любовь Доказательство 69-е: лингвистическое Доказательство 70-е: нигилистическое Доказательство 71-е: агностическое Доказательство 72-е: от недоказуемости Доказательство 73-е: от очевидности Доказательство 74-е (М. Эпштейн): от субъектности Доказательство 75-е (М. Эпштейн): технотеистическое Доказательство 76-е (М. Бубер): от 2-го лица Доказательство 77-е (Палама): от божественного света: Доказательство 78-е: от сновидений Доказательство 79-е (Клайв Льюис): от раскаяния Доказательство 80-е (Лейбниц): теодицея Доказательство 81-е (Ириней Лионский): теозис

Предисловие

У вас в руках – две книги. Одну из них, вышедшую дважды в 2020 и в 2021 годах в серии «Пасхальная весть», развезли по храмам в канун этого Праздника Праздников для бесплатной раздачи в самую Пасхальную ночь в качестве подарка всем тем, кто и в церкви-то бывает всего раз-два в году. Для этого её пришлось облегчить на весь справочно-ссылочный аппарат, а её содержание и объём сократить почти вдвое. Данное издание представляет из себя полный текст задуманной автором и вдохновлённой побуждениями друзей книги, кроме того, пересмотренный, обновлённый и снабжённый ссылками и сносками на печатные и сетевые источники. В этой «большой» книге, помимо собственно апологетического материала, собрана и осмыслена часть того духовно-просветительского и миссионерского1 труда, которому автор посвятил около тридцати лет жизни (эта часть текста выделена отступом и ***). Все события, упомянутые в книге, происходили на самом деле с совершенно реальными людьми. Графические материалы используются с любезного позволения издательства «Никея».

С Богом!

* * *

У неё было совершенно ангельское личико, с чуть косящими глазами, как их рисуют на русских средневековых иконах, но крылышко у неё было только одно, и не за спиной, а на лацкане небесного цвета PanAm’овской униформы. И, как и подобает ангелу, первыми её словами были: «Do not be affraid!», то есть, «Не бойтесь!». Не знаю, что именно на меня подействовало – её ли уверенный голос или, что вероятнее, осознанный мною вдруг и уже навсегда особый, профетический смысл некоторых легко произносимых слов и летучих впечатлений – но только в ответ я обречённо протянул ей руку с зажатым в ней ворохом документов и бланков. Единственное, что в ответ ей смог сформировать мой присохший к нёбу язык, было «Ай эм сорри» с каким-то неприличным чмоком посредине и неуместным ударением на втором слоге.

Так уж получилось, что ещё в самолёте, на протяжении всего бесконечно длившегося рейса от Москвы до Нью-Йорка, с двумя удвоившими эту бесконечность посадками в Ирландии и Ньюфаундленде, наша двухсполовинойгодовалая дочь совершенно очаровала своим херувимским ликом и совершенно загоняла эту самую бортпроводницу удовлетворением своих вполне земных, но совершенно непререкаемых нужд и требований. И вот, наконец, мы уже никуда не летим, а, наоборот, едва стоим на нетвёрдых от долгого бездействия ногах в очереди за получением магической штампульки в наших паспортах, необходимой для превращения нас из просто авиапассажиров в самых настоящих, полнокровных и полноправных временных жителей Нового Света. Что-то, однако, в этой магии не сработало, и чудо категорически отказывалось совершиться: внимательный до недружелюбия офицер паспортного контроля непременно желал знать, по какому адресу будет проживать семья студента-иностранца во время его обучения в Джорданвильской Духовной Семинарии. Но ни на одном документе, включая официальное письмо о принятии меня на учёбу на бланке этого уважаемого учебного заведения, ничего, кроме номера почтового ящика, указано не было. Развеять недружелюбие офицера кратким экскурсом в историю русского православия, согласно которой семинарии обыкновенно основывались при монастырях, а монастыри строились там, где не токмо что улиц и домов, а и дорог-то зачастую не бывало, мне, при всём моём старании, не удалось. Не интересовался офицер историей русской монастырской традиции и с тем же профессиональным несочувствием подозвал к окошечку следующего из очереди.

Вот тут-то я и возопил к небесам о помощи! Ну откуда ещё я ему вот прямо тут, между сходнями самолёта и жёлтой чертой, прочерченной на ковре, произведу полный почтовый адрес Джорданвильского монастыря, живописно раскинувшего свои немалые владения посреди кукурузных полей, всхолмий и перелесков северо-западной округи славного штата Нью-Йорк?! Первый ответ на это безмолвное вопрошание пришёл практически мгновенно: Ростропович! Его имение Галино, помнилось мне, граничит с монастырским. Конечно, можно было бы попытаться тут же раздобыть «Жёлтые страницы» (телефонную книгу) штата Нью-Йорк и по ним как-нибудь разыскать адрес усадьбы великого музыканта. Заодно, мельком подумалось мне, будет и повод познакомиться. Впрочем, это только на бумаге подобные мысли занимают уйму места, а в моём усталом мозгу, вся эта мысль, включая её категорическое отвержение, не заняла и долее того мгновения, которое требуется ангелу для взмаха его чудесного крыла.

Вот в это именно мгновение отчаянный взгляд мой, проделав дугу от растерянных лиц моей жены и дочки – горѐ и вновь долу – пересёкся с сияющей искринкой во взоре уже знакомого нам небесного существа, вместе с остальными членами экипажа направлявшегося к тем особым вратам в непреступной твердыне паспортного контроля, куда простому смертному ход заказан. Нет, я не кинулся им вдогонку и не огласил замершую, как мне казалось, в ожидании небольшого, но шумного скандала залу воплем о помощи. Всего этого и не потребовалось, ибо, отделившись от стаи, наш ангел вдруг оказался прямо перед нами во всей своей неброской красе и мощи, наводившей, помнится, ужас равно и на ветхозаветных царей, и на Вифлеемских пастухов. Видимо, мы тоже не производили впечатление особенных храбрецов, чему послужило запоздалым подтверждением то сакраментальное «Не бойтесь!», от которого не только у царей и пастухов, но, как оказалось, и у простых авиапассажиров подкашиваются ноги. Проведя уже, наверное, в пятисотый раз за последние двенадцать часов своими лёгкими, как сон, перстами по дочкиным кудряшкам и, похоже, абсолютно не слушая моих ламентаций на том изощрённом английском, на котором говаривают только что сошедшие с борта самолёта Москва − Нью-Йорк бывшие выпускники советских спецшкол, она одним движением скопировала в зияющую графу «адрес проживания» первую попавшуюся надпись на первом попавшемся конверте, выдернутом ею из вороха моих документов. Вот так, спустя, впрочем, несколько лет, ушедших на попытки устроить свою жизнь согласно нашим собственным замыслам и представлениям, мы, в конце концов, и оказались именно в Сент-Поле, штат Миннесота.

Там я закончил магистратуру по богословию, там родился наш младший сын, оттуда я теперь и прилетаю в Москву уже в качестве миссионера – русского православного миссионера из Америки. Через каждые шесть недель подготовки и планирования в Миннесоте я на три недели прибываю на историческую родину и занимаюсь тем, что называется духовно-просветительской деятельностью. А именно, веду уроки в школах, читаю лекции в университетах и семинариях, провожу презентации в церквях и открытых аудиториях (библиотеках, домах культуры и т.д.) на самые различные темы – богословские, педагогические, культурологические. При этом самым востребованным, в какой бы уголок страны или сопредельных русскоязычных территорий я ни направлял свои стопы, неизменно остаётся семинар на тему «Разумное, научно-историческое основание христианской веры», посвящённый свидетельству исторических наук – археологии, текстологии, палеографии и т.д. – лежащему в основании христианской веры.

Основания веры?

Но, разве может быть разумное основание веры в Бога? Должно ли оно быть? А, с другой стороны, не является ли разумное основание веры показателем как раз её отсутствия или ущербности? И не вредит ли вере в Бога стремление найти ей рациональное и научное обоснование? И даже – не предаём ли мы веру наших дедов, вполне, кажется, обходившихся без какой-либо научной аргументации? Мне приходится слышать немало таких и подобных им вопросов, как только речь заходит о вере в наш просвещённый и просветлённый век – век разума.

Так ведь, и в самом деле, люди приходят к вере и живут с Богом, руководствуясь отнюдь не всегда и отнюдь не только доводами строгого научного знания, так что и основания веры у разных людей могут быть очень разными. Почти у каждого найдутся, например, глубоко личные основания, то есть те, которые касаются только его одного, его совершенно уникальных и порой интимных, никого более не касающихся обстоятельств, переживаний и опыта. Лёгкое, едва заметное, почти паническое выражение подчас пробегает по лицу человека, когда его спрашивают о, казалось бы, самом простом и уже, наверное, не раз и тщательно обдуманном: «Как вы уверовали в Бога?» Для многих, оказывается, этот вопрос связан с настолько личным и настолько сокровенным опытом, что и простой этот вопрос воспринимается ими как нечто навязчивое и почти неприличное со стороны малознакомых людей и, тем более, если он задан публично. Может быть, это связано с тем, что неотъемлемой частью такого опыта является глубокое сердечное покаяние, навсегда остающееся тайной личных взаимоотношений между человеком и Богом.

Для кого-то часть этого личного опыта оказалась совершенно мистической, и настоящее чудо, происшедшее в жизни человека – живая встреча с живым Богом – легло в основание веры в Него. Этим чудом, однако, поделиться тоже оказывается довольно трудно ввиду самой природы чуда, которое, во-первых, также бывает глубоко личным переживанием, и, во-вторых, едва ли во всей его полноте поддаётся описанию и выражению человеческим словом. Тут требуется либо особый поэтический талант, либо – надежда на способность в слушающем найти ту необыкновенную восприимчивость к чуду, которая бы позволила за, может быть, вполне обыденным или, наоборот, совершенно невероятным событием увидеть признаки мистического присутствия, пережитого верующим. Один мой знакомый свою встречу с Богом описывает именно так: «Будучи в очередной командировке в незнакомом городе, возвращаюсь я однажды в номер своей гостиницы, а там – Христос». И, сколько бы я ни расспрашивал его о подробностях этой встречи, каких бы я ни требовал от него свидетельств и доказательств того, что это был точно Христос, мой знакомый (в настоящее время – иеромонах), продолжает уверять меня: в гостинице был Христос, и, если бы я оказался там, то и у меня в этом не было бы никаких сомнений.

Чудо, впрочем, может происходить и не столь драматично. Например, в моей жизни произошла целая череда крайне маловероятных событий, каждое из которых при известном усилии и богатстве воображения можно было бы назвать случайностью и редким совпадением, но которые неизменно приводили меня к осознанию участия в моей судьбе некоей могущественной и доброжелательной Силы, наиболее полное и непротиворечивое объяснение и описание которой я находил в Евангелии и учении Церкви.

Восприимчивость к чуду, вмешательству Божественного в обыденное, к сожалению, многими людьми теряется с возрастом и жизненным опытом. Четвероклассники, для которых мне иногда доводится проводить открытые уроки по «Основам православной культуры», не перестают радовать меня как раз этой своей способностью к живому и непосредственному восприятию мистического. Один может в красках описывать недавно происшедшее с ним чудо, другой тут же последовательно и толково объясняет, почему и как это чудо произошло, но ни для того, ни для другого оно от этого не перестаёт быть чудом – свидетельством неисчерпаемости бытия его видимым и осязаемым аспектом.

Кто-то приходит к вере на основании философских размышлений и умозаключений. Изучив и сравнив различные философские и религиозно-философские системы, такой человек приходит к выводу о том, что одна из них обладает наибольшей объяснительной силой, то есть способностью внутренне непротиворечиво описать наибольшее количество явлений, фактов и процессов, известных науке при наименьшем числе исходных аксиом и допущений. Известно, например, что многие американцы, не имеющие в своих родословных никаких славянских, греческих или других традиционно ассоциирующихся с православием корней, принимают его в последние десятилетия именно так: во вполне взрослом и зрелом возрасте, обратившись от по преимуществу кино- и телевизионной современной американской культуры к чтению книжек, они буквально «дочитываются до православия» (read themselves into Orthodoxy). Иначе говоря, для этого вовсе не обязательно быть профессиональным философом, хотя строгость и логичность в ходе размышлений над жизненными наблюдениями и знакомство с уже накопленным опытом человечества в осмыслении бытия, безусловно, помогает человеку выработать или обнаружить ту мировоззренческую позицию, с которой он оказывается в состоянии ответить на самые свои важные и основополагающие вопросы: 1) происхождения (как я появился на свет?), 2) предназначения (зачем я живу?) и 3) сущности (как я должен жить?) жизни. Многие приходят к вере в Бога на основании того религиозно-философского учения, которое позволяет им осмыслить своё прошлое, настоящее и будущее наиболее полным и удовлетворяющим требованиям логики и здравого смысла образом. Бывает, правда, и как раз наоборот, когда именно подробное и многостороннее знакомство с долгим и зачастую мучительным путём духовных исканий человечества становится камнем преткновения на собственном пути человека к Богу. «Религиоведческие факультеты, на самом деле, готовят высококвалифицированных профессиональных атеистов», – этим, как некоей тайной, доступной лишь узкому кругу посвящённых, поделился со мною однажды выпускник одного из таких факультетов. И, действительно, как ни разувериться в Боге, рассмотрев и проанализировав одну за другой все известные человечеству богословские доктрины, последовательно выявляя и доказывая себе при этом неизменную слабость или даже ошибочность каждой из них!

В духовных учебных заведениях, кроме философского, изучается также собственно богословское основание веры – корпус накопленного и систематизированного знания и опыта взаимоотношений Бога и человека в истории. Едва ли множество людей приходило к Богу на этом основании, но для огромного большинства вступивших на путь веры оно оказывается совершенно необходимым для роста, углубления и обогащения своей духовной жизни и, конечно, для более эффективного несения того служения, к которому призван каждый верующий, и известного как «великое поручение» (Мф. 28:19–20). Некоторые разделы богословия и содержащийся в них опыт Богообщения и Богооткровения каждая христианская конфессия выделяет в качестве наиболее важных и даже основополагающих. Так, например, баптисты получили своё название по тому особому значению в своём богословии, которое они приписывают крещению (греч. βυθίζω – погружать в воду, топить; старосл. креститися – тонуть, умываться), а, например, адвентисты особенно подчёркивают исполнение, по некоторым подсчётам, до 450 предсказаний ветхозаветных пророков, живших и писавших за столетия до земной жизни Христа, осуществившихся в истории Его, по обыденным понятиям, довольно короткой жизни среди людей. Это профетическое основание многих привело к вере в Бога, ибо как же иначе можно объяснить себе такое статистически значимое число, не говоря уже о содержательной части этих «совпадений»!2

С другой стороны, и, как это ни покажется странным, довольно часто встречаются люди, вполне и глубоко знакомые и с христианским богословием, и с многочисленными свидетельствами истинности христианской веры, но во Христа не верующие. Бывает, что человек изучает богословие3 в духовном учебном заведении или на религиоведческом факультете университета, но встреча с Богом в его жизни ещё долго или даже вовсе никогда так и не происходит. Среди моих ближайших друзей есть люди, которым я свидетельствую о Христе уже многие годы и с которыми мы ведём долгие и вполне богословские по содержанию диспуты, так что о Нём они на настоящий момент знают, наверное, не хуже второкурсника (и, пожалуй, второгодника) духовного училища или даже семинарии. Однако какого-то иного основания им недостаёт, чтобы согласиться с истинностью моих доводов.

Таким основанием может оказаться культура, в которой родился и вырос человек. Вот водили бы его сызмальства за ручку в церковь, да впитай он, что называется, с молоком матери и красоту, и богатство, и глубину христианского богослужения, то, может, это одно уже стало бы достаточным основанием для выстраивания им своих отношений с Богом. Вероятно, таким путём приходило к вере огромное большинство наших дедов-прадедов, живших в окружении по преимуществу православной образности, обрядовости и уклада, служившем культурным основанием их веры по мере их взросления дополнявшимся и обогащавшимся другими. Ввиду известных исторических событий в нашей стране этот уклад был нарушен, да и практически разрушен тремя поколениями массированного богоборчества, когда ребёнка не просто не водили в церковь и не приобщали к церковной культуре, но настойчиво и последовательно хулили при нём всё церковное и религиозное. Не мудрено поэтому, что и изживать последствия столь длительного и столь масштабного ущерба, нанесённого религиозному сознанию и религиозной культуре целого народа, приходится с немалыми усилием и усердием, запасшись великой долей терпения. Несколько лет назад в школах России была введена новая дисциплина «Основы религиозной культуры и светской этики»4, призванная хоть отчасти компенсировать нанесённый урон, но ждать даже от этого важного и значительного шага сколько-нибудь заметных результатов уже в настоящем поколении учащихся было бы, конечно, наивно. Современная культура – язык, искусство, семейные и народные традиции – ещё сохраняют великое множество образов и символов, за которыми угадываются христианские ценности и смыслы, но для их раскрытия от современного человека уже требуется целенаправленное усилие, а также немалое время для его практического усвоения.

* * *

У меня самого это заняло почти три десятка лет, и это при том, что вырос я в семье и окружении людей, основательно знавших и высоко чтящих православную культуру, историю и традицию. Да и фамилия у меня, почти как в классицистических пьесах, – «значимая».

В дореволюционной России только что закончившим духовную семинарию, принимающим священнический сан и отправляющимся на свой первый приход молодым людям позволялось, если их собственная фамилия была… неблагозвучна, принимать новую – по названию своего первого прихода. Видимо, и кого-то из моих далёких предков по отцовской линии когда-то определили священником в церковь Воскресения Христова. Мне же самому она доставляла в детстве немало самых тяжких испытаний и переживаний. Учась в школе, обычной советской школе, я, помнится, ужасно стеснялся своей фамилии – так легко было с ней стать предметом насмешек и поддразнивания, а, поскольку в школьные годы я был хлюпиком, то не шпынял меня только ленивый. Перейдя, кажется, в четвёртом классе в новую школу, я был тут же «награждён» обидным и унизительным прозвищем, зачастую доводившим меня до слёз. Представьте себе школьный коридор во время перемены, и какой-то задира и драчун окликает меня:

− Воскрес Христос – сопливый нос!

А я делаю вид, что не слышу и что меня это не касается, а он кричит всё громче:

− Воскрес Христос!

И вот уже весь класс смотрит на меня и ждёт, как я на это отреагирую. А я – с горящими ушами и потными ладонями – готов сквозь землю провалиться, лишь бы кончилась эта мука, эта обида, это позорище.

− За что мне это проклятие? – думал я про себя. – У других фамилии как фамилии, а меня вот уж наградили родители!

Про фамилию меня и сейчас нередко спрашивают. Жаль только, что никому не приходит в голову даже в шутку «обозвать» меня тем святым и великим именем, которого я некогда так стыдился. Не без содрогания читаю я теперь слова Евангелия: «Кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов» (Лук. 9:26). И уши горят и ладони потеют у меня при этом не от стыда за Него, а от стыда перед Ним. Совсем иначе я теперь отношусь к своей фамилии, с радостью и готовностью произнося её при каждом удобном случае. Конечно, не в том дело, чтобы я хоть сколько-нибудь кичился ею: мне лично она не придаёт ни на йоту достоинства или чести – ведь я её не заслуживал в состязании, не зарабатывал тяжким трудом, не вымучивал лишениями и страданиями и даже не выигрывал в лотерею. Она мне досталась от родителей в память о них и в назидание: чтобы помнил я своего деда протоиерея Александра Воскресенского, расстрелянного НКВД за его веру во Христа в урочище Липовчик на окраине города Ливны Орловской области5; чтобы помнил я отца своего, через всю свою тяжелейшую жизнь «члена семьи врага народа» пронесшего сокровенно и трепетно в своём сердце веру в Бога, заронённую дедом; чтобы помнил я маму, родившуюся в первые послереволюционные годы и в их честь названную Марсельезой, но откликнувшейся на Божий призыв и крестившейся незадолго до своей кончины под именем Мария.

Казалось бы, у меня, что называется, на роду было написано и православие исповедовать с младых ногтей, и благочестивые традиции предков соблюдать неукоснительно – и то и другое высоко чтилось в нашей семье. Однако в моём случае культурной традиции хватило лишь на то, чтобы с глубоким интересом заняться изучением русской литературы, архитектуры и истории, а также всякого рода философскими идеями и учениями. Только встретившись с реальным, живым и прекрасным воплощением Христа в конкретном человеке и в конкретной христианской общине, мне удалось связать одно с другим и осмыслить православную культуру в контексте вполне определённого образа жизни, а не в отрыве от него. Что-то подобное, наверное, описывает в одном из своих «Стихотворений в прозе» И.С. Тургенев: «Вдруг какой-то человек подошёл сзади и стал со мною рядом. Я не обернулся к нему – но тотчас почувствовал, что этот человек – Христос».6 Мне, конечно, пришлось в дальнейшем и, признаюсь, не без труда, преодолевать и перебарывать в себе многие другие «культуры», к которым я к тому времени успел приобщиться. То, что заложено в детстве, порой погребается в человеке многими наслоениями опыта и знания, которые ему потом приходится разгребать подобно завалам, оставшимся на дороге после урагана.

* * *

Одним словом, культурное основание в нашей стране далеко не всегда и, может быть, всё реже становится решающим в вопросе о вере в Бога, хотя именно оно, как правило, определяет дальнейшую конфессиональную ориентацию верующего. Воспитанный на классической и традиционной православной культуре человек, например, чаще всего не ищет и не находит в протестантстве или в католичестве чего-то, не достававшего ему в православии, и, наоборот, выросший вне православной традиции зачастую претыкается о не знакомые ему с детства вероисповедальные формулы, символику и образность. Другие основания в таком случае оказываются более важными и решающими.

Итак, разумное основание?

Разумным и научным основаниям веры в этом ряду отводится своя, не исключительная, но очень важная роль – представления и рассмотрения свидетельств, с одной стороны, внутренней логической непротиворечивости религиозного взгляда на мир и человека и, с другой, соответствия религиозного знания (того, что человечество знает о Боге) самым современным научным представлениям и открытиям. Понятно, что доказывать бытие Божие подобно теореме Пифагора невозможно и бессмысленно, но, с другой стороны, совершать свой жизненный выбор, посвящая всего себя Богу или отвергая Его, не потрудившись ознакомиться с накопленным наукой знанием о Нём – ещё более неразумно и неосмотрительно. К сожалению, слишком часто приходится иметь дело именно с таким, вполне предрассудочным, представлением о вере, о душе и, вообще, о духовном мире, как о чём-то либо сугубо личном и интуитивном, либо заведомо алогичном и бесформенном. И это – несмотря на то, что множество деятелей науки, которых трудно заподозрить в нелогичности и необъективности, на протяжении всей истории человечества оставляли и оставляют по себе ярчайшие и подробнейшие свидетельства своей веры. Значительная часть сочинений сэра Исаака Ньютона, например, состоит из богословских (78 текстов) наряду с естественно-научными (86 текстов), алхимическими (70 текстов) и математическими (94 текста) трудами7. Очевидно, научный и математический склад ума нисколько не мешал великому учёному подвергать исследованию и свой собственный религиозный опыт, и накопленное человечеством богатство богословского знания. «Чёткое разделение между наукой и религией не было характерно для XVII–XVIII вв. Собственно, для Ньютона эти две сферы исследования были двумя частями единого взгляда на мир, и, в частности, изучение Священного Писания было разновидностью научного постижения законов природы, а также событий будущего», – пишет М. Леви-Рубин, сотрудник Национальной библиотеки Израиля, куда были переданы богословские труды Ньютона8.

Некоторые из учёных, собственно, и пришли к вере в Бога этим вполне рациональным путём, однажды составив себе труд ознакомиться с естественно-научными и научно-историческими свидетельствами и подвергнув их при этом всему тому спектру исследовательских методов, которыми они с успехом пользовались в своей научной деятельности. Не без удивления некоторые из них при этом обнаружили, что таковые свидетельства, во-первых, на самом деле существуют; во-вторых, существуют в великом множестве; в-третьих, нисколько не противоречат ни друг другу, ни всему остальному их научному опыту и, наконец, что их собственное неверие зиждилось не столько на знакомстве с этими аргументами, сколько на заведомом и вполне предрассудочном их отвержении. Не случайно, свидетельства, по крайней мере, двух из них, историка литературы Клайва Льюиса и доктора биологических наук Дона Байерли, прошедших именно этим путём от скептического отношения к вере в Бога к принятию Его всем своим сердцем, умом и волей, носят схожее и довольно характерное название: «Настигнут радостью» у К. Льюиса и «Настигнут верой» у Д. Байерли9 или, соответственно, “Surprised by Joy” и “Surprised by Faith” по-английски. Вот как описывает К. Льюис тот «сюрприз», который преподнесло ему усердное изучение свидетельств в пользу достоверности Евангельской истории: «И вот ночь за ночью я сижу у себя, в колледже Магдалины. Стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, как я чувствую, что постепенно, неотвратимо приближается Тот, встречи с Кем я так хотел избежать. И все-таки то, чего я так страшился, наконец, свершилось. В Троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог, опустился на колени и произнёс молитву. В ту ночь, верно, я был самым упрямым и угрюмым из всех неофитов Англии».10 Профессор средневековой литературы Оксфордского Университета, как честный человек и джентльмен, был вынужден признать, что из года в год он учил своих студентов по источникам, бесконечно менее надёжным, чем Евангелие, которое он отвергал из-за его, якобы, «исторической несостоятельности». Клайву Льюису это признание далось непросто, но честный учёный должен оставаться учёным, даже если это подчас неудобно и неприятно, и даже если это вызывает неловкость в общении с родственниками, друзьями или коллегами.

Весь спектр современных представлений о месте разумного основания веры в Божественное и сверхъестественное можно было бы представить в виде некоей протяжённости, континуума, в одной оконечности которой находится вполне расхожее мнение о том, что религиозная вера является ни чем иным, как формой безумия.

Вот, говорят, когда у человека в силу каких-то случившихся с ним внешних потрясений или внутренних переживаний, совсем отказывают мозги, тогда и начинает ему всюду мерещиться чудесное, духовное и сверхъестественное. Это, понятно – крайнее, но, увы, весьма распространённое в наш рационалистический век представление, отказывающее верующему человеку вообще в какой-либо способности адекватно воспринимать и осмысливать происходящее с ним и в мире вокруг него.

Следующим на нашей протяжённости окажется суеверие – представление о том, что что-то такое непонятное и необъяснимое в мире присутствует и действует, но никакого сколько-нибудь адекватного знания об этой, по определению, загадочной силе человек обрести не может. Всё, что мы в состоянии сделать, – это приспособиться к ней. Вот, допустим, перебежала нам дорогу чёрная кошка, и дальше этим путём идти уже нельзя. Почему? Не известно. Да и не важно. Главное – не идти. Или, чтобы затеянное нами предприятие, наоборот, развивалось в благоприятном направлении, надо всего-навсего постучать по деревянному. Почему по деревянному? Фольклористы и этнографы нам с удовольствием предложат самые различные и более или менее правдоподобные версии происхождения этого поверия, но ведь дело как раз в том, что это неважно – лишь бы «сработало».

Далее по континууму следует представление о таинстве, о таи́нственности, мистичности мира внутреннего и мира, нас окружающего. Оно исходит из допущения, что не всё в нашем опыте непременно подлежит анализу и осмыслению, и какая-то его часть по самой своей природе таинственна и непознаваема. Сколько бы мы ни изучали, ни испытывали, ни анализировали и ни обобщали некоторые события нашей жизни, переживания и впечатления, самое важное в них так и останется неразгаданным. Изучать, испытывать, анализировать и обобщать его мы, впрочем, вполне можем и к своей, и ко всеобщей пользе, ибо приобщение к этому мистическому опыту не только обогащает наше собственное бытие этим важнейшим её аспектом, но и позволяет нам более полно и осмысленно участвовать в жизни не мистической, а вполне физической11.

С этим представлением, вполне естественно, граничит и убеждение не только в возможности, но и в необходимости разумного отношения к миру сверхразумного и сверхъестественного. Мощным мыслительным аппаратом мы были награждены Богом-Творцом именно для того, чтобы наша духовная жизнь, наши отношения с Ним и наш опыт общения с Ним были полноценными и вполне удовлетворяли и Его, и нас самих. Вопреки расхожему представлению о том, что, приступая к молитве, входя в церковь или приобщаясь к церковными таинствам, надо по возможности отключить сознание и вообще угасить в себе всякое движение мысли (так иногда и понимается «всякое ныне житейское отложим попечение» из Херувимской песни на Божественной Литургии), разумное представление о вере требует как раз прямо противоположного: наивысшей концентрации всего нашего внимания на том, что именно происходит в «момент чуда». Эмоциональное, интуитивное и собственно мистическое восприятие Божественного, таким образом, не умаляется, но исполняется и совершается в осмысленном приобщении к таинству.12

* * *

К великому сожалению, в современной литургической практике русской православной церкви принят по большей части невразумительный для современного носителя русского языка церковнославянский, весьма затрудняющий полноценное участие верующего в богослужении. Иллюзия его понятности, возникающая вследствие исторической родственности этих языков, только усугубляет путаницу и приводит к порой смехотворным, но преимущественно печальным недоразумениям. Характерные и часто встречающиеся примеры такого псевдопонимания приводит филолог и поэт О. Седакова: «…”двойные” слова, входящие и в русский, и в церковнославянский, чаще всего и затрудняют понимание церковнославянских текстов. Здесь человек уверен, что ему всё понятно: ведь это слово – скажем, “губительный” – он прекрасно знает! Слово “гобзует” он посмотрит в словаре – но зачем узнавать там значение “губительства”? А слово это означает эпидемию, заразный недуг».13 Богослужение и молитва на родном, понятном и вразумительном языке раскрывают перед их участником смысл и содержание таинства, подлежащие и доступные осмыслению.

Для меня лично, признаюсь, старославянский язык богослужений долго оставался камнем преткновения. По разным поводам и случаям я довольно часто захаживал в православные храмы – профессия экскурсовода по московскому Кремлю, по Москве, Владимиру и Суздалю, которой я отдал счастливейшие годы своей молодости, практически обязывала меня к этому. Приглядываясь и прислушиваясь к происходящему во время богослужений, я, однако, никак не мог взять в толк, почему и зачем их тексты читаются и поются в русских храмах… на иностранном языке. О том, что это язык, с одной стороны, родственный, а, с другой − всё-таки совершенно самостоятельный, я отлично помнил по учёбе на филфаке, где несколько семестров были целиком посвящены его изучению: лексике, морфологии, синтаксису, стилистике и т.д. Неужели, думалось мне, все эти милые бабуленьки – сплошь филологи и лингвисты, колющие, как орехи, причудливые парадигмы старославянских склонений и спряжений, на заучивание которых я потратил столько бессонных ночей? Беглый выборочный опрос прихожан, впрочем, довольно скоро рассеивал эти мои опасения – большинство из них понятия не имело о прямом и даже символическом смысле только что прочтённого, услышанного или пропетого. Меньшинство по ключевым словам догадывалось о значении отдельных фраз, но и они к моему интересу относились в лучшем случае неодобрительно, а в худшем – подозревали во мне провокатора-протестанта или агента КГБ, о чём мне когда-то прямо сказал один сельский батюшка, к которому я обратился за разъяснениями: «Я же вас не знаю, а вдруг вы – подосланный, и потом мне же за вас достанется за религиозную пропаганду». Эти страхи, хочется верить, отошли в прошлое, но ни времени, ни места для подробного, систематического и толкового разъяснения прихожанам звучащего в храме по-прежнему не находится. Исключение, насколько мне известно, во всей стране представляют собой лишь несколько православных общин, перешедших на русскоязычное богослужение. Волею всеблагого Провидения я однажды оказался в одной из них и именно в тот момент, когда академик С.С. Аверинцев (для меня, филолога, фигура, принадлежащая скорее Пантеону, чем подмосковной церквушке) читал там за богослужением, если мне не изменяет память, Псалмы в своём собственном переводе на русский. Этот опыт вразумительного чтения и пения, понятно, обусловил возможность задавать вполне конкретные вопросы, касающиеся смысла и содержания веры, богослужения и благочестия по окончании службы или в специально отведённое для этого время. Ни таинственности, ни мистичности, ни благоговейности церковной службы от этого не убавилось, и даже напротив: чем больше я узнавал о вере, тем яснее понимал, насколько глубока Божественная тайна, уже не путая с ней ни свою собственную неосведомлённость, ни чьё-то невнятное пение или слишком поспешное чтение богослужебное текстов.

* * *

Злоупотребление разумом (следующее деление на нашей протяжённости), называемое рационализмом, исходит из того, что всякую мистичность и таинственность нашего опыта следует развеять усердным его исследованием. То, что нам сегодня представляется чудесным, развитие научного знания рано или поздно развенчает и, следовательно, называть его надлежит не «чудесным», а всего лишь неизвестным или малоизученным. На этом же представлении в основе своей покоится, между прочим, и классический дарвинизм, исходящий из того, что «переходные формы», необходимые для доказательства верности этой теории, рано или поздно обнаружит наука, и совершенно необъяснимое на сегодняшний день без участия Творца происхождение видов непременно будет, таким образом, разъяснено.14

Это крайне рационалистическое представление в своей конечной форме вовсе отрицает способность человека к осмыслению мира (как физического, так и метафизического), ибо и она, в конце концов, сводится к сложнейшему, но со временем вполне подлежащему научному описанию комплексу био- и электрохимических процессов, происходящих, как любят говорить школьники, в пространстве между двумя ушами. Весь религиозный и мистический опыт человечества, согласно этому «натуралистическому детерминизму», рассматривается лишь как некая причудливая «функция головного мозга». Это нейроны у человека в голове выстреливают, а ему при этом лишь кажется, что он испытывает какие-то чувства, любит, страдает, размышляет и т.д. Впрочем, и то, что это человеку кажется, ему, на самом-то деле, тоже лишь кажется. Другими словами, это, по сути дела, то же безумие – отказ в способности человека к осмыслению мира – которое уже было рассмотрено нами в самом начале нашей протяжённости. Эти крайности, как и большинство из них в жизни, оказываются не полезными и не продуктивными, и мы прибегнем к более взвешенному представлению о вере – как о таинстве, данном человеку, и, в меру его интеллектуальной способности, доступном его разумному освоению и применению к своему житию-бытию. Но будем помнить, что разумное основание веры ни в коем случае не является ни единственным, ни даже самым важным, ибо и разум сам по себе – без опыта, эмоционального и духовного переживания – может увести пытливый ум весьма далеко от истины.15

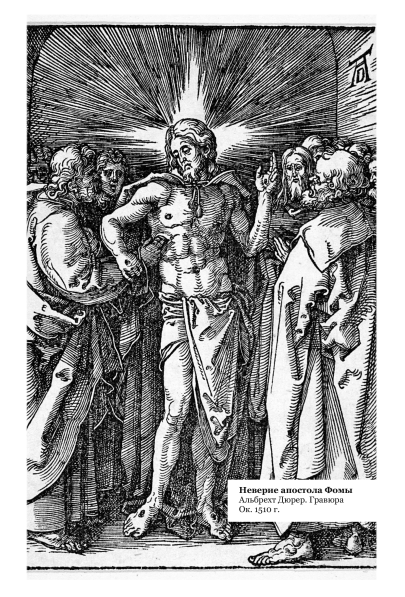

И, наконец, самый яркий и наглядный пример разумного основания веры – это, безусловно, история одного из первоапостолов по имени Фома, которого народная традиция совершенно несправедливо окрестила Фомой Неверующим. Ну, почему же? Вполне верующий и в Бога Творца, и во Иисуса Христа был человек, однако ему, в силу его особо пытливого склада ума и характера (как мы бы теперь сказали, аналитического, левополушарного мышления) рассказов других апостолов о том, что Христос, дескать, воскрес из мёртвых, оказалось недостаточно. Мало ли, что люди рассказывают! Ему, чтобы поверить в то, что перед ним – тот самый Христос, Которого он несколькими днями ранее своими глазами видел распятым на кресте, понадобились свидетельства, факты, и, так сказать, вещественные доказательства. Как мы помним из рассказа об этом событии, приведённом в Ин. 20:26–29, Спаситель благословил его на это, позволив вложить перст свой в раны на руках и руку – в рёбра Его. Евангелист, правда, умалчивает о том, воспользовался ли апостол Фома этим благословением, но важно уже и то, что он его получил. Представленное ему свидетельство стало решающим в жизни апостола, провозгласившего на его основании Христа своим Господом и Богом! Нам, живущим два тысячелетия спустя, не увидеть этих ран и не вложить в них своего перста. К нам обращены слова Спасителя: «Ты [Фома] поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие». Всё, что мы можем сделать, чтобы убедиться в истинности Христова Воскресения, − это ознакомиться со свидетельством достоверности тех «носителей», в которых оно описано, то есть, во-первых, убедиться в том, что события описаны правдиво и без упущений, и, во-вторых, что эта описание дошло до нас без искажений и потерь. Не случайно в православной традиции это событие прославляется как «доброе неверие Фомино», ибо, следуя его примеру, «сердца верных приводятся в познание» Бога.16

А как же все иные мировоззрения?

Но почему же непременно Фома, Евангелие и Христос? Разве иные религии чем-то хуже? Ведь есть и подревнее, есть и, наоборот, посовременнее, чем христианство? Да и вообще, разве так уж необходимо верить хоть в какого-то одного из богов? На этот последний вопрос, наверное, ответить проще всего: да, кого-то или что-то человек неизбежно делает своим божеством, то есть тем первоисточником, в котором он находит ответы на самые главные вопросы своей жизни – о её происхождении, предназначении, смысле и содержании. Кто-то своим богом − центром вселенной и мерилом добра и зла − полагает самого себя. Понятно, что и сам такой человек довольно скоро обнаруживает себя в полном одиночестве, и окружающим от него оказывается несладко, ибо сколько-нибудь удовлетворительного ответа на вопрос о ценности и предназначении человеческой жизни такая позиция может дать лишь очень ограниченному уму и лишь на очень ограниченное время. Да, конечно, из классической пьесы М. Горького «На дне» мы помним, что «человек – это звучит гордо», но не следует забывать и о том, чем кончается эта самая гордость человеческая «в отдельно взятой стране», где жизни десятков миллионов этих самых человеков обессмысливались, обесценивались и уничтожались во имя… человека. Да и сам автор этого гордого заявления в другие времена пел совсем другие песни.17

Для кого-то таким Божественным началом становится «Матушка-природа», которой при этом последовательно приписываются вполне божественные качества − всемогущество (всё происходит по воле природы), всеведение (всё происходит по законам природы, которые, следовательно, ей известны), вездесущесть (всё в нас и вокруг нас – природные явления) − за исключением разве что всеблагости и милости, которой, как известно, от природы ждать не приходится18. В этой картине мира, порождённого Матушкой-природой и Дедушкой-Биг-Бэнгом 13,7 миллиардов лет тому назад и с тех пор стремительно разлетающегося во все стороны, жизнь отдельного человека представляется микроскопической песчинкой, никакого особенного смысла, ценности и значения, очевидно, не имеющей.19

Кто-то впадает в «науковерие» (иначе, сайентизм), находя в современном и, согласимся, весьма впечатляющем развитии естественнонаучного знания и технологии потенциал как для объяснения прошлого и настоящего, так и для удовлетворения будущих чаяний человечества. В этом увлечении, впрочем, нет ничего нового, ибо около трёхсот лет назад западная цивилизация уже испытала подобный всплеск энтузиазма по поводу науки, технологии и всеобщего «просвещения», апогеем которого стала Французская революция, плавно, но закономерно, перетёкшая в эпоху жесточайших репрессий. Жизнь человеческая, подчинённая прогрессу, всеобщему равенству и братству или каким угодно ещё привлекательным идеям и лозунгам, неминуемо оказывается той разменной монетой, которой щедро оплачивается стремление к их достижению. Современное науковерие, низводя человеческое мышление, наши чувства и переживания к случайно возникшей и спонтанно развившейся биохимии и биоэлектронике мозга, впрочем, и не обещает человеку сколько-нибудь счастливого настоящего и, тем более, будущего. «Ни предназначения, ни смысла, ни зла, ни добра, ничего, кроме слепого и безжалостного безразличия», – подводит итог извечным исканиям человечества оксфордский профессор этологии (подраздел биологии, изучающий поведение животных) и апологет безбожия доктор Ричард Докинз.20

Пушкин А. С.

В. Матэ. Гравюра

1899 г.

Митрополит Филарет.

И. П. Пожалостин. Гравюра

1883 г.

Зачем я живу?

Впрочем, и наш собственный, великий русский писатель и мыслитель, граф Лев Николаевич Толстой, в пятидесятилетнем возрасте задавшись вопросом о смысле и предназначении своей жизни и не найдя на него удовлетворительного ответа, оказался на грани самоубийства: «Вопрос мой – тот, который в пятьдесят лет привёл меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребёнка до мудрейшего старца, – тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: «Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, – что выйдет из всей моей жизни?» Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем же мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?» Ещё иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?»21 Не только простые смертные, но, как мы видим, и величайшие умы человечества задаются этим же вопросом – о предназначении своей жизни – и при этом оказываются не в состоянии сколь-нибудь удовлетворительно на него самим себе ответить в пределах чисто материалистического представления о человеческой личности. Человеку трудно жить, если он не видит смысла жизни. Причём, не только «гуманитариям» – философам, писателям и психологам – свойственно задаваться этими вопросами. Основоположник космонавтики, К.Э. Циолковский, вполне технического ума человек, свои космические технологии разрабатывал, однако, движимый всё тем же вопросом – о смысле человеческого бытия: «Как только вы зададите себе вопрос такого рода, значит, вы вырвались из традиционных тисков и взмыли в бесконечные выси: зачем всё это – зачем существуют материя, растения, животные, человек и его мозг – тоже материя, – требующий ответа на вопрос: зачем всё это? Зачем существует мир, Вселенная, Космос? Зачем?»22

Понятно, что каждый день мы этот вопрос себе не ставим, ибо жизнь щедро снабжает нас на каждый-то день вопросами помельче. Однако в кризисные минуты нашей жизни (от греч. κρίση – суд, решение, выбор), когда от нашего выбора многое зависит – наше благополучие или жизнь близкого нам человека – этот вопрос становится, что называется, ребром: чего ради я хлопочу и переживаю, чего-то опасаюсь и чему-то радуюсь, если всем моим хлопотам, переживаниям, опасениям и радостям рано или поздно придёт конец? То есть, если каждое моё отдельное решение преследует определённую цель (простейшие примеры: заработать деньги, чтобы отдохнуть с семьёй на море, или выпить таблетку, чтобы прошла головная боль), то ради какой цели я, вообще, живу на свете? Мой однокашник, автор «Книги о счастье», психолог и антрополог, основатель и ректор Института христианской психологии священник Андрей Лоргус напрямую связывает способность и желание человека радоваться жизни с осознанием её, во-первых, вечности и, во-вторых, смысла. «Я не знаю, что такое счастье, но я знаю счастливых людей. И я знаю, что каждый человек может быть счастлив. Это в его власти. Это в его воле. Конечно, тут важно условие, но главное условие это – победа над смертью. Если он уверен в том, что смерти нет, он может быть счастлив. Это освобождает его от страха. Но есть ещё одно условие счастья. Для человека это очень важно. Человек – это существо, уязвлённое смыслом. Если человек не видит смысла в своей жизни, ему трудно быть счастливым».23

В день своего рождения – тоже, своего рода, «кризисная минута» – А.С. Пушкин написал следующие горькие строки, размышляя о смысле своей жизни:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью

Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью,

Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.24

Может быть, однако, не всё так печально и безнадёжно, если вспомнить, что это пушкинское стихотворение не осталось без ответа. Ему ответил его современник митрополит Московский Филарет (Дроздов)25 и тоже стихотворением, но которое, к сожалению, гораздо реже цитируется:

Не напрасно, не случайно

Жизнь от Бога мне дана,

Не без воли Бога тайной

И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью

Зло из темных бездн воззвал,

Сам наполнил душу страстью,

Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, Забвенный мною!

Просияй сквозь сумрак дум –

И созиждится Тобою

Сердце чисто, светел ум!26

То есть не всё так беспросветно и грустно, если вспомнить, что, помимо этого конечного мира и вне его, существует бесконечный Бог, Который и этот мир, и каждого в этом мире человека сотворил по Своему особому, индивидуальному, совершенному, Божественному замыслу. Смысл и предназначение своей жизни человек, следовательно, обретает в исполнении этого Божественного замысла, а в приведении своей воли в соответствие с Божественной волей – средства к достижению этой цели.27 Ведь, если жизнь человека не «случайность», а реализация уже имеющегося и притом совершенного плана, то ведь и ресурсов, и средств на его реализацию должно оказаться в Божественном замысле вполне достаточно. Итальянцы так и говорят: «Когда Бог создавал время, Он создал его достаточно». Стало быть, если и когда нам не хватает времени, это – верный признак того, что мы тратим его на что-то не вполне соответствующее Божией воле, поскольку на следование ей Он создал его …в самый раз. И, с другой стороны, если, как это весьма часто приходится слышать, человек не вполне уверен, в чём, собственно, состоит Божественный замысел в отношении некоего конкретного этапа, шага или решения в его жизни, то стоит ему повнимательнее присмотреться, на что он тратит своё время и на что его в итоге не хватает, и становится, как Божий день, очевидным, где его собственные приоритеты расходятся с Божественными.

* * *

«Стоп, стоп, стоп! − скажут при этом скептики. − А не принимаем ли мы желаемое за действительное? Ведь может же быть, что это нам только хочется, чтобы наша жизнь обладала предназначением – вот мы и воображаем себе некоего Бога, Который бы придал ей хоть какой-то смысл». Д-р Энтони Флю, долгое время носивший, как ему казалось, почётное звание «самого яростного атеиста планеты» и преподававший философию религии в Редингском университете Англии, рассказывал по этому поводу притчу о неких двух исследователях, вышедших однажды из лесу на полянку и обнаруживших на ней красивейший и тщательно ухоженный садик – грядки, клумбочки, тропинки. Один из них тут же радостно воскликнул:

– Если есть садик, значит, должен же быть и садовник, который его насадил, и который за ним ухаживает!

Стали звать садовника, искать садовника – не появляется садовник и даже не откликается.

– Ну и где же твой «садовник»? – усомнился другой, не верующий в садовника, учёный.

– А это… невидимый садовник, по ночам приходящий в свой сад и ухаживающий за ним, – тут же нашёлся верующий в садовника.

Тогда неверующий в садовника учёный обнёс садик забором, провёл электричество, сигнализацию и даже установил камеры наблюдения, чтобы обнаружить хоть какие-то следы загадочного садовника. Увы, никаких свидетельств его присутствия так и не было зарегистрировано самой совершенной и чувствительной аппаратурой.

– Так ведь это же – невидимый, неслышимый, неощутимый и нечувствительный к электричеству садовник, – оправдывался верующий в садовника, но, понятно, тут уже скептик не выдержал:

– Что же осталось от твоего садовника? И чем этот твой невидимый, неощутимый, абсолютно неуловимый для восприятия садовник отличается от садовника воображаемого, и, следовательно, от садовника, не существующего вовсе?

То есть, по мнению учёного, если Садовник, насадивший этот замечательный сад и поселивший нас в этом саду, не оставил по Себе никаких следов Своего бытия и Своего участия в жизни мира, то чем Он, вообще говоря, отличается от садовника воображаемого?

Надо сказать, что сам доктор Флю, будучи учёным честным и последовательным, в конце своей жизни всё же пришёл к вере в Бога28, так что с ним, по большому счёту, всё в порядке, но в бытность свою богоборцем он любил рассказывать эту притчу. Ведь и в самом деле, коли своим происхождением и самим своим существованием этот мир обязан Богу Творцу, то должны же отразиться и сохраниться в человеческом историческом опыте хоть какие-то следы бытия и участия в его бытии Великого Садовника? Поиску и рассмотрению некоторых из этих свидетельств и будет посвящена большая часть этой книги.

* * *

Если мы что-то или кого-то ищем, то хорошо бы нам по возможности ясно себе представлять, кого именно мы ищем. Должны же быть какие-то его качества и признаки, по которым мы его узнаем, если встретим. Статистически, почти 90% населения планеты верит в Бога29, то есть, так или иначе представляет себе некую «высшую силу», «превосходящую субстанцию» или «верховное божественное», словом, верит в нечто, отвечающее на вопрос о смысле жизни. Надо сказать, что Россия в этом смысле далеко не на первом месте. Согласно проведённому 2011 году Левада Центром опросу россиян на предмет их религиозной принадлежности, 84% из них на тот момент полагали себя людьми православными, но вот на вопрос о вере в Бога (даже не во Христа, но хоть в какого-нибудь бога) положительно ответили лишь 39%. Интересное у нас в стране сложилось православие – наполовину без веры в Бога. Однако «в среднем по планете» картина складывается гораздо более благополучная, хотя, как мы видим из многообразия существующих на Земле вероучений, мнения о том, какими свойствами вышеупомянутое «божественное» может обладать, разнятся весьма значительно. Это и понятно, поскольку таковых свойств, качеств и черт характера у искомого нами Бога, и в самом деле, может быть множество, однако двумя свойствами Бог обладать должен, ибо они так и называются – «необходимыми свойствами». Конечно, «должен» не в том смысле, что кому-то из нас Он что-то должен, а в том, что эти Его свойства нам самим необходимы, чтобы признать Его Божеством. Их сформулировал в середине ХХ века американский философ и богослов Фрэнсис Шеффер как (1) «бесконечность» и (2) «личность»30, а примерно за полстолетия до него – наш русский философ и богослов Владимир Соловьёв, писавший: «Итак, разум истории по самому её фактическому ходу заставляет нас признать в Иисусе Христе не последнее слово царства человечества, а первое и всеединое Слово Царства Божия – не человекобога, а Богочеловека, или (1) безусловную (2) индивидуальность».31

В общении с человеком неверующим это бывает особенно важно – помочь ему найти и сформулировать для себя самого те условия, на которых он согласился бы с бытием Божиим. Спора и взаимного неприятия, возникающих зачастую при столкновении различных и, тем более, противоположных точек зрения на этот предмет, как правило, удаётся избежать, если изначально не ставить себя и, соответственно, других участников общения в отношения противников и антагонистов, которые почти инстинктивно вызывают у большинства людей настороженность и отчуждение. Предложение же им совместного поиска пути к разрешению интересующего нас вопроса способно, во-первых, снять лишнее напряжение и, во-вторых, принципиально поменять расстановку сил: не один – против другого, но оба вместе – против предмета противоречий и раздора. Вместо спора о бытии или небытии Бога, неверу предлагается заняться гораздо более продуктивной задачей: сформулировать такой аргумент или такое свидетельство, которые, если бы они нашлись, смогли бы его переубедить. «Диалогическая апологетика» – так назвал свою книгу один из моих семинарских профессоров д-р Давид Кларк, посвятив её динамике живого общения на тему веры и неверия. Согласно его многолетнему опыту и исследованиям, «защита веры обычно происходит посреди реальных жизненных обстоятельств, а не на официальных форумах, и <…> христианская апологетика может быть интегрирована в живую личную беседу».32

* * *

Именно так, в оживлённом обсуждении, помнится, одного из эпизодов «Преступления и наказания» на уроке по литературе передо мной вдруг встал как-то совершенно по-новому и «по-настоящему» вопрос о бытии Божием. Не думаю, что Герман Наумович, наш совершенно гениальный учитель и, кроме того, известный специалист по творчеству Л.Н. Толстого33, а в дальнейшем – видный общественный деятель русского зарубежья «и прочая, и прочая», прямо ставил перед собой эту апологетическую задачу. Даже, скорее, напротив, бытие Божие в контексте изучаемых нами в 9-м классе средней школы произведений русской классики подразумевалось им как само собой разумеющееся, и сомнение в Его бытии и Его живом и деятельном участии в поступках, мыслях и словах героев рассматривалось на его уроках неразрывно с другими реалиями – и физическими, и духовными. Я помню, как захватило у меня дух, когда я впервые это услышал, и как весь мир вдруг перевернулся вверх дном, когда я поставил себя на место героя, верующего в реального живого Бога и живущего с Ним в сердце. Не мифологического бога, не сказочного, не умозрительного и не символического, а вполне реального и даже – это себе представить было всего труднее – живого. Однако в том-то оказался и фокус, что без Него все герои русской классики оказываются совершенно «пластмассовыми», то есть искусственно (не путать с «искусно») собранными из внутренне несовместимых деталей куклами, совершающими совершенно ничем не оправданные поступки, произносящими совершенно бессмысленные речи и испытывающими насквозь фальшивые чувства. Самих этих слов никто в классе, конечно, не произнёс вслух, но этого и не требовалось (да за это и нашего любимого учителя моментально сняли бы с работы) – просто, между нами, учителем и учениками, вдруг завелась только нам одним известная маленькая тайна: на наших уроках литературы Бог есть. Для себя я тогда же решил, что вот этим открытием, этим представлением и опытом я теперь буду дорожить и по возможности искать его развития, осмысления и обогащения.

Несколькими годами позже, уже увлёкшись филологией и лингвистикой и с удовольствием копаясь в различных словарях, глоссариях и тезаурусах, я к великому своему восторгу напал в одном из них на статью, посвящённую слову «религия». И тут-то выяснилось, что это, тогда ещё полузапрещённое, слово происходит от латинского глагола religare, означавшего – восстанавливать связь или воссоединять. То есть, путём религии человек призван восстанавливать ту непосредственную связь, те живые отношения с Богом, которые были им утеряны в грехопадении. Эту ветхозаветную историю про Адама, Еву и запретный плод я, конечно, уже знал, но применить её к себе, то есть в себе самом обнаружить и признать те же самые, что и у них, черты и свойства, а также весьма сходные слова и поступки мне помогло именно это слово. Так вот, оказывается, почему мне так трудно даётся этот чудесный опыт, впервые испытанный мною на уроке литературы – связь и живые, личные отношения с Богом нарушены и постоянно нарушаются мною же, а, как их восстанавливать, знают, как выяснилось, только религиозные люди, которых я в своём тогдашнем окружении не находил, а точнее, ещё не научился различать.

А иные религии?

Итак, чтобы Бог был Богом, способным ответить на наш вопрос о смысле человеческой жизни, Ему необходимо обладать, как минимум, этими двумя качествами: Он должен быть бесконечен/безначален, и Он должен быть личностью. Первое из этих двух свойств, также называется свойством «независимого бытия», то есть в Своём бытии Он должен быть независим от времени, пространства, физики, химии, нашего желания или нежелания и т.д. Если Он так же конечен, как и мы, то и проблем у Него – с происхождением, предназначением и т.д. – должно быть не меньше, чем у наc. Вспомним в этой связи многочисленных древнегреческих, а также древнескандинавских, древнерусских и многих других богов и богинь, которые, во-первых, тем в основном и занимаются, что пытаются положить друг другу конец и, во-вторых в большинстве своём происходят от конечных же богов или подразумевающих некоторое происхождение природных явлений. То есть проблем у них оказывается гораздо больше, чем у нас, а потому, очевидно, они с удовольствием и делятся ими с человечеством, откуда происходят в нашей жизни все беды, катастрофы и катаклизмы. С другой стороны, «великое и верховное божественное» древних восточных религий – индуизма (большинства его классических школ) и буддизма34 – напротив, совершенно беспредельно. Будда равен миру, причём в капле воды столько же Будды, сколько во всём океане. Однако беда в том, что эти их «верховные божественные» по большей части безличностны, и человек, обладающий свойством личности, не может войти в общение с таким божеством, не переставая быть самим собой. При входе в буддистский храм можно, например, встретить такую надпись: «Оставь своё самосознание вместе со своими сандалиями за порогом храма». Йога, многим знакомая как физкультура и терапия, была призвана помочь в решении этой задачи – отключения всего, что человек представляет из себя как личность: сознания, чувств, памяти, внимания, взаимоотношений и т.д. – для вхождения в общение с безличностным божеством. Но, хочется спросить, кто же тогда общается с божеством в этом состоянии? И, если по окончании такого богообщения я всё-таки должен прийти в себя, то откуда я знаю, что там со мной происходило, и, главное, какое отношение этот опыт будет иметь ко мне и к моей личной жизни?

Авраамические религии – иудаизм, христианство и ислам – восходящие к праотцу Аврааму, знают и, каждая по-своему, славят Бога, обладающего обоими необходимыми свойствами: бесконечности и личности. Одного и того же Бога? Если мы вспомним, откуда иудаизм и ислам знают о том Боге, Которого они славят, то окажется, что бóльшую и важнейшую часть о Нём знают из священных книг, составленных великими пророками, соответственно, Моисеем и Мухаммедом То есть великие пророки услышали откровение Божие о Себе в словесной форме, а их потомки записали это откровение в священных книгах, соответственно, Танахе («еврейской Библии») и Коране. Но тогда неминуемо встаёт вопрос: почему же эти откровения получились у них такими разными? Иногда же прямо противоположное в них говорится… об одном и том же Боге? Значит, всё-таки разные это были боги? Или Он одному одно о Себе говорил, а другому – прямо противоположное? Или они слушали невнимательно? Или записывали неточно? Или мы читаем как-то неправильно? На эти вопросы каждое из названных вероучений предлагает целые тома истолкований, содержащихся, соответственно, в Мидраше с Талмудом35 и тафсирах с хадисами, датируемым, впрочем, гораздо более поздними эпохами, чем сами откровения.

Бог в авраамических религиях

Чем же христианство принципиально отличается от этих религий? Христиане верят в то, что мы можем знать о бытии Божием и Его деятельном участии в жизни мира не только через пророков, пророчества и священные книги, а – от Него самого, непосредственно, благодаря тому удивительному, уникальному и чудесному событию, которое произошло в человеческой истории две тысячи лет тому назад: Бог стал человеком, вступил в человеческую историю и жил на земле как человек по имени Иисус Христос. Две тысячи лет тому назад «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его».36 «Садовник» из притчи Энтони Флю явился в Свой сад. С Ним можно было поговорить, задать Ему вопросы, выслушать Его ответы, путешествовать, разделить с Ним трапезу – то есть произошло это не в каком-то особом «духовном» состоянии или измерении, не на другой планете и не в параллельной реальности. Это событие – часть нашей человеческой истории. А, следовательно, христианство – исторично, ибо оно покоится на историческом факте Богоявления. Французский историк Марк Блок в своей книге «Апология истории» так описывает отличие христианского вероучения от всего сонма религий, существующих на свете: «Христианство – религия историков. Другие религиозные системы основывали свои верования и ритуалы на мифологии, почти неподвластной человеческому времени. У христиан священными книгами являются книги исторические, а их литургии отмечают – наряду с эпизодами земной жизни Бога – события из истории церкви и святых».37

Пророки, ритуалы, священные книги и сооружения есть ведь и у других религий (хотя у нас, конечно, лучше всех), но христианство покоится не на них, а на историческом факте Боговоплощения. Поэтому, между прочим, христиане и поздравляют друг друга с самым важным и самым радостным своим праздником, Пасхой Христовой, именно так: «Христос Воскресе!», то есть, констатируя факт, а в ответ подтверждают его: «Воистину воскресе!». Исповедание веры христианина, таким образом, заключается в простой (впрочем, ещё, конечно, и радостной и благодарной) констатации факта, причём факта уже свершившегося, а не ожидаемого в будущем. Многие ещё помнят, как долго нас призывали к тому, чтобы пролетарии всех стран соединились с тем, чтобы это будущее событие всё и всем, наконец, сделало ясным и понятным. Христиане не говорят: «Да воскреснет Христос… и да продлятся дни Его», − уповая на некое грядущее событие. Мы утверждаем, что Христос уже воскрес две тысячи лет тому назад. Интересно отметить, что в церковнославянском языке сохранилась аористная форма глагола «воскресе», описывающая действие, закончившееся в прошлом, то есть подчёркивающая, что речь идёт о событии, уже совершившемся и давно прошедшем, с которым поэтому уже ничего не поделаешь. Профессор и священник Георгий Кочетков так формулирует самую суть христианства: «Именно вера в Боговоплощение, в это удивительное кенотическое чудо, когда Бог как бы отказывается от Себя и Своего, чтобы стать своим людям и миру, – это откровение и составляет сущность нашей веры во Христа».38 Причём ничего нового или «более позднего» в этом осмыслении происшедшего две тысячи лет назад нет, ибо ещё апостолу Павлу, современнику событий, было ясно, что «если нет воскресения мёртвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша, <…> если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы ещё во грехах ваших».39 Вера христиан, таким образом, не тщетна, ибо (или «если») она покоится на реальном событии истории.

А как же быть со всеми остальными религиями? Все остальные религии – это устремления людей, как правило, лучших и достойнейших из людей (тоже, впрочем, не всегда) к Богу. Христиане верят в то, что это Бог сделал шаг навстречу людям, стал одним из нас, то есть подошёл к нам, что называется, ближе некуда. «Его приход в мир – высшая точка диалога между Богом и людьми, встреча, которая стала непреходящей реальностью, ибо путь к ней открыт для каждого»40, – писал протоиерей Александр Мень. Диалог этот начался задолго до этого и продолжается до сих пор, но высшей его точкой стало явление Бога человеку в наибольшей полноте, в которой только одна личность может явиться другой – Он стал одним из нас, стал Человеком. И именно в этом содержится ответ на вопрос многих скептиков, который они любят формулировать в виде известной притчи о трёх слепцах. Слепцов подвели к слону и попросили его описать. Один подошёл сзади и, подёргав слона за хвост, подумал, что он похож на змею или верёвку. Другой, подошедши сбоку, обнял слона за ногу и предположил, что он подобен дереву или целому лесу. Третий, подойдя спереди и взявшись за бивень, с уверенностью заявил, что слон – это камень, скала. И ведь, заметим, ни один из слепцов слона-то в какой-нибудь полноте не описал! Как же может ограниченный человек постичь безграничного Бога? Представим себе что подвели слепцов не к слону, а к такому же, как они, человеку. Да, мы поражены и отчасти ослеплены грехом, но другого, подобного нам, человека, мы всё-таки оказываемся способны – на слух, на ощупь – воспринять настолько, насколько мы, вообще, способны воспринять другую личность. Митрополит Антоний Сурожский в своём слове после Рождества сказал: «Бог вошёл в историю. Сам Бог стал Человеком, Бог облёкся в плоть, и всё видимое, то, что по нашей слепоте представляется нам мёртвой, инертной материей, может узнать себя прославленным в Его собственном теле. Случилось нечто небывалое, и мир уже не тот, что прежде».41

Следовательно, христианство – это не вероучение такое, не догма (греч. δόγμα – учение) и не идеология такая, хотя, конечно, и христианское вероучение, и христианская догматика, и даже христианская идеология существуют на свете. Иногда приходится слышать, что вот, дескать, господствовала у нас в стране в течение трёх поколений одна идеология, а теперь ей на смену приходит иная. «Христианство – не система «идей» и, уж во всяком случае, не идеология. Оно есть опыт и свидетельство об этом опыте, непрестанно подаваемом Церковью», – писал по этому поводу протопресвитер Александр Шмеман.42 Вот ислам – это типичная идеология, то есть вероучение, зиждущееся на авторитете пророка. Как он проповедовал, так оно и есть – даже если реальность (например, историческая реальность) прямо тому противоречит. Как многие из нас ещё помнят, территория четырёх пятых земной реальности не соответствовала той идеологии, которая царила в СССР, так что же? Идеология преспокойно продолжала господствовать, а эта неудобная часть реальности либо запрещалась, либо скрывалась, либо отвергалась, либо высмеивалась, как нечто недостойное, и потому уже будто бы и не реальное, и не существующее.

Христианство – это не предание такое, хотя, ещё раз оговоримся, богатейшее православное Предание безусловно существует, и, по-видимому, большинство жителей нашей страны его-то и принимают за собственно христианскую веру, и его-то и исповедуют в житейском укладе, соблюдении праздников и других милых проявлениях православного благочестия. В отличие от христианства, типичным примером предания является современный иудаизм, покоящийся на богатейшей раввинистической традиции, без и вне которой даже свидетельство о Боге ветхозаветных пророков оказывается неполным и недостаточным.

И христианство – не одна из философий, которые покоятся на постулатах и аксиомах, принимаемых a priori и закладывающихся в основание той или иной философской системы.43 Буддизм в его классических формах можно вполне отнести к роду религиозной философии, основанной на открывшихся основателю буддизма принцу Сиддхартхе Гаутаме Шакьямуни путём медитативных созерцаний собственного духа «Четырёх благородных истин», «Восьмеричного пути», признании кармы и сансары и т.д., принимаемых как данное и не требующих никаких доказательств.

И, конечно, когда в атеистической литературе встречается упоминание о «мифе об Иисусе Христе», необходимо помнить, что это – не что иное, как довольно грубый и откровенный пропагандистский ход, присущий всему этому жанру. Ни под какое сколь-нибудь строгое определение мифа история рождения, жизни, смерти и воскресения Христа никак не подходит. Надо при этом честно признаться, что мифов, как религиозных, так и светских, мы и на самом деле в своей жизни творим немало (чего стоит, например, добрая половина советской героики!), подавая малоискушённым в древней истории людям повод заподозрить и в случае с Евангельским благовестием какой-то скрытый подвох.44

* * *

В важности и актуальности именно исторического, основания веры я имел случай лично убедиться, когда сам попал, что называется, как кур во щип, в ситуацию самую критическую, а именно – на войну. Точнее, она началась ровно через день, после того как я прибыл со своими лекциями во Владикавказ, и шла полным ходом буквально в паре часов езды от него. Над головой время от времени пролетали в ту сторону МИГи и СУшки, а по обочинам дороги, ведущей на юг, стояла отказавшая во время ночного марша бронетехника. На улицах города, напротив выставленных в окна первых этажей телевизоров, гудели группы хмурых мужчин, обсуждавших происходящее и провожавших меня, явно не местного, тяжёлыми взглядами. А уже к концу этого дня в город хлынули беженцы. И так уж случилось, что следующая моя презентация была запланирована в одной из христианских благотворительных миссий, теперь занимавшихся их приёмом, размещением и т.д. Все помещения были переполнены людьми, только что прибывшими на автобусах из мест боевых действий, где они потеряли всё, что у них было, а некоторые – своих родных и близких. Какие там лекции, подумал я, и предложил свою посильную помощь – на кухне или на регистрационном пункте. «Спасибо, дорогой, но ты нам сегодня нужен именно как лектор», – провожая меня в конференц-зал, сказал Важа, один из организаторов встречи. − Сегодня, как никогда, этим людям важно услышать, на чём стоит наша вера – не на эмоциях и традициях, которые мы испытываем сейчас, а на том событии, которое уже произошло тысячи лет тому назад и которое неизменно». Это, наверное, была одна из самых трудных моих презентаций, когда в глазах своей аудитории – а во всём зале не было, что называется, сухого места – поначалу недоверчивых, заплаканных и усталых, я постепенно замечал искорки надежды и веры. Не мне, не вероучению, не уверениям и не оправданиями, а Богу.

* * *

Христианство – это событие. То есть христиане верят в то, что в наибольшей Своей и доступной нам полноте Богу было угодно явить Себя, прожив с нами целую человеческую жизнь – от рождения до смерти, воскресения из мёртвых и последующего, по вознесении, воссоединения с Богом Отцом. Замечательно при этом, что ударение в слове «событие» можно поставить несколько иначе и получится – со-бытиé, то есть во Христе человек со-бытийствует Богу, пребывая в том же самом бытии, что и Он. По словам академика С.С. Аверинцева, во Христе «Бог преодолевает онтологическую некоммуникабельность»45, или, иными словами, бытийственную несовместимость между человеком и Богом. Ведь, когда люди спорят о том, есть Бог или нет, не имеется же ввиду, что Он в том же самом смысле есть, в котором есть, например, я, другой человек или какой-то другой предмет. Он – само Бытие, Сущий (древнеевр. יהוה – Иегова46), Источник и Средоточие бытия. Во Христе Он из Своего бытия вступил в наше бытие, и произошло со-бытиé. А христиане, соответственно, призваны быть «со-видетелями», то есть свидетелями этого события. Все вместе христиане являются (точнее, призваны являться) очевидцами пребывания Бога в их жизни, в богослужении, в Церкви (Теле Христовом).47 В этом – исключительность христианства, и поэтому, строго говоря, только христианское богословие и является в настоящем смысле Бого-словием, то есть, знанием о Боге, а, при всём уважении, не пророко-словием, не предание-ведением, не фило-софией и не мифо-логией. Эту абсолютную исключительность христианской веры глубоко чувствовал и замечательно выразил о. Александр Мень: «Религии в мире есть часть культуры. Они вырастают вместе с порывом человеческого духа к вечности, к непреходящим ценностям. Здесь же поток идёт свыше, с неба, и поэтому один из теологов нашего столетия имел право сказать: «Христианство – это не одна из религий, а это кризис всех религий"».48 «Кризис», кроме всего прочего, ещё и в том смысле, что свидетельство о Боге во Христе ставит человека перед выбором, побуждает к принятию решения и даже заставляет произвести над собой суд. Если, например, Будда сам завещал своим последователям не принимать его учения лишь из уважения к нему49, то Христос ставит вопрос именно так: «Он говорит им [апостолам]: а вы за кого почитаете Меня?»50.