Святейший патриарх Гермоген. К трехсолетию со дня его мученической кончины. 17 февраля 1612–1912

Святейший патриарх Гермоген. Скончался 17 февраля 1612 г.

Чудов монастырь

Много тревог и волнений пришлось пережить нашей Православной Церкви в продолжении своей почти тысячелетней истории, много пришлось перенести мучений пастырям еë за этот же период, по не было таких опасных годин для русской Православной Церкви, какая настала в смутное время.

Смутное время – это самая мрачная страница Русской истории, когда все святое для русского человека – народность, государственность и вера православная подвергались крушению. Это – эпоха великого гнева Божия, беспримерных смут и волнений внутренних и внешних и вопиющего развращения политического и падения религиозно-нравственного самих русских людей и крайней опасности со стороны иноверцев и иноплеменников. Все заставляло тогда думать, что пробил последний час для России и ей нет спасения. Но спасение нашлось: оно исходило из недр Православной Церкви, в лице еë первосвятителя патриарха Гермогена.

Когда, где, от кого родился Гермоген и какое было его мирское имя, достоверно не известно. Даже самое сословие его не выяснено. Одни говорят, что он принадлежал к тяглому сословию, другие – что он был донской казак, третьи производят его из рода князей Голицыных и до пострижения носил имя Ермолая1. Это разногласие говорит лишь о том, что Гермоген был дорог для каждого сословия.

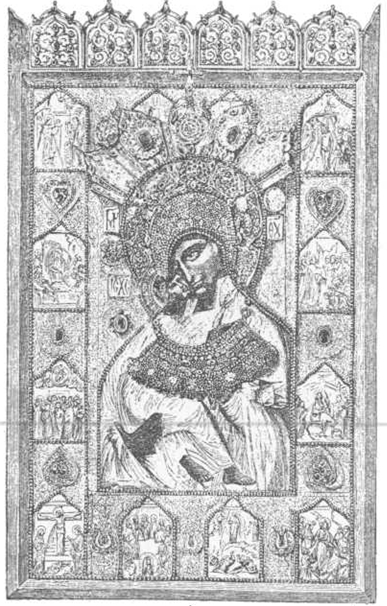

Казанская икона Божией Матери

Достоверные сведения о нем мы имеем с 1579 года, в бытность его священником в Казани в Николо-Гостиннодворской церкви и далеко немолодым, ему в то время было около пятидесяти лет. В этот год в городе Казани знамением милости Божией было явление иконы Пресвятой Богородицы. Девятилетняя девочка, дочь казака, по имени Матрона, жившая с матерью в новопросвещённой столице бывшего татарского царства, видела во сне образ Богоматери, причем голос повелевал ей сказать воеводе и архиерею, чтоб отрыли и взяли из земли св. икону, и указал место, где она была скрыта. Но Матрона, боялась сначала открыть об этом и уже спустя неделю рассказала матери о благодатном сне своем. Мать сперва не обратила на рассказ дочери должного внимания и отнесла сон еë к обыкновенной детской грезе. Через несколько времени тоже сновидение повторилось во второй и в третий раз и уже с угрозою. Святитель и воевода, к которым обратилась Матрона и мать еë, не обратили внимания на слова девочки. Тогда, 8 июля, около полудня, мать Матроны пришла с заступом на указанное дочерью место и начала копать землю. Долго копала она, но св. иконы не находила. После нее принялись копать соседи еë, собравшиеся толпою из любопытства, вскопали все место, но также ничего не находили. Наконец, вместе с другими, начала копать сама девочка Матрона в том месте, где прежде находилась печь, и только что прорыла землю на пол-аршина, вдруг явилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы с Предвечным Младенцем на руках, обвернутая в ветхое сукно вишневого цвета. Чудным светом сияла св. икона, как будто недавно была изображена она и прах земли, казалось, не коснулся еë. Матрона с благоговейным страхом и необыкновенною радостью приняла на руки Пречистую икону и поставила ее на том же месте. Чудесно явившаяся икона Божией Матери сразу сделалась оплотом Православия среди сильного иноверия в Казанском крае.

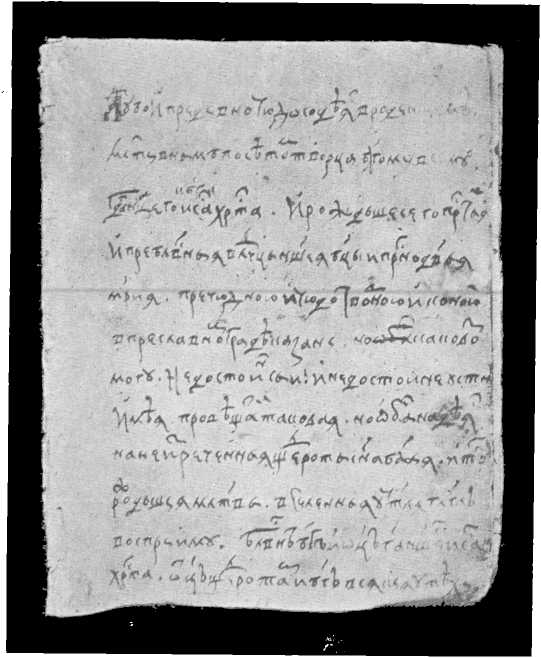

Сказание о явлении Казанской ик. Божией Матери патр. Гермогена. Его собственная рукопись

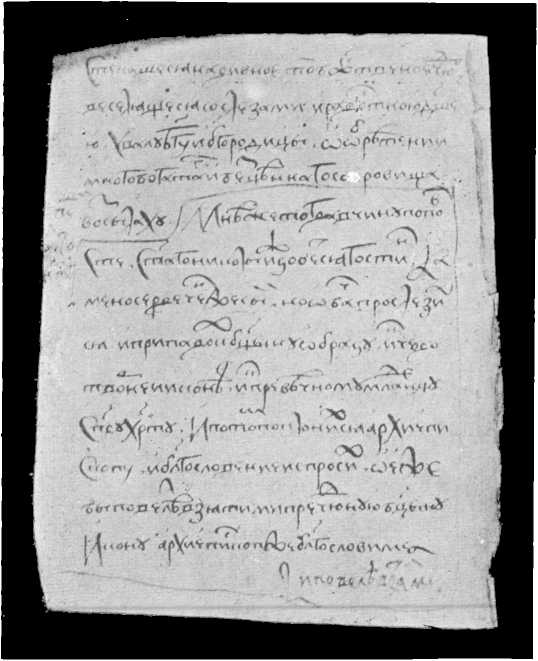

Другой отрывок рукописи патриарха Гермогена

Первым, кто удостоился взять св. икону Божией Матери от земли и показать ее народу, потом перенести в ближнюю церковь св. Николая Тульского с благословения Казанского архиепископа Иеремии, был Николо-Гостиннодворский священник Гермоген, впоследствии патриарх. Будучи уже митрополитом, Гермоген в 1594 году составил сказание о явлении этой иконы и о совершившихся от нее чудесах: рукопись этого сказания хранится в Московской Синодальной библиотеке2. При нем совершилось обретение и открытие мощей Казанских чудотворцев: св. Гурия, первого епископа Казанского и св. Варсанофия, епископа Тверского. Гермоген, по повелению царя Феодора Иоанновича и благословению патриарха Иова, составил житие святителей Гурия и Варсанофия: при нем перенесены были в 1592 г. мощи и второго Казанского архиепископа Германа, который скончался в Москве во время моровой язвы 1567 г., и погребен был у церкви св. Николая Мокрого; сам Гермоген встретил эти мощи в Свияжске, видел и осязал их, и совершил погребение их в Свияжском Успенском монастыре.

Овдовев, приснопамятный Гермоген принимает, в 1587 году, монашество и избирается настоятелем Спасо-Преображенского монастыря, в г. Казани, в сане архимандрита. Но недолго ему пришлось быть в этом монастыре: в 1589 году, при учреждении благочестивым царем Феодором Иоанновичем патриаршества, в четырех главнейших областях были поставлены митрополиты, в том числе Гермоген митрополитом Казанским и Астраханским.

Великая честь выпала на долю святителя, но и велика была забота и труд в управлении епархией. Он становится ревностным проповедником христианства, первым советником казанских наместников и воевод, охранителем русских интересов и печальником за просвещенных христиан из инородцев. Сила ума, непреклонность воли, беззаветная преданность отечеству выдвигали святителя среди тогдашних иерархов. Под его руководством воспитались знаменитые такие борцы и страдальцы за Русь и Православие, как иерархи Феодосий Астраханский, Галактион Суздальский, преемник святителя Гермогена – в Спасо-Преображенском монастыре.

Семнадцать лет правил Казанскою кафедрою святитель Гермоген. И вот в начале этих лет над Святой Русью и Москвою разразилась гроза. 15 мая 1591 года в г. Угличе неожиданно погиб единственный брат царя Феодора, царевич Дмитрий– последняя отрасль царского рода св. кн. Владимира. Митр. Гермоген своим чутким сердцем и историческим умом сразу и лучше других понял всю важность несчастья, постигшего царский дом; он понял, что печальные события тяжело отзовутся на всем Русском царстве. Действительно, последующие события в скором времени оправдали мысли Гермогена.

7 января 1598 г. скончался последний Рюрикович царствующей династии царь Феодор Иоаннович. На место его 17 февраля избирается царем Борис Годунов. Царствование его известно страшными несчастиями. Восстание и война, мор и ужасный голод сопутствовали царю Борису, а в 1604 появляется Самозванец, объявивший, что Годунов царствует не по праву, а насильством и законный царь он, Дмитрий, спасшийся от смерти. Народ начинал верить обманщику. В довершении всех бед 13 апр. 1605 года Борис скоропостижно умирает. Нет слов пересказать всех ужасов, которые произошли по смерти Бориса Годунова.

Царь Феодор Иоаннович

Каково было переживать все это митрополиту Гер- могену, чутко следившему за всем, что происходило в Москве, а вместе и во всей России. Он болел своей русской душой. Но время шло, крамола кипела, ужасная драма Московская разразилась. Лжедимитрий был признан царем. Как видному человеку, самозванец дает сенаторское звание митр. Гермогену и сидение в Сенате рядом с лже-царем.

Борис Феодорович Годунов

Это звание не прельстило Гермогена и не поколебало в нем родных убеждений. Он первый из русских иерархов выступил на защиту православия перед самозванцем. Святитель Гермоген обнаружил непоколебимое мужество и примерное самоотвержение, когда зашла речь о женитьбе самозванца на католичке. Лжедимитрий перед всем собором заявил свое желание жениться на католичке Марине Мнишек и решился венчаться на ней без принятия ею св. крещения по православному обряду. Власти молчали из боязни гнева и опалы. Только Гермоген смело ответил в глаза самозванцу: «Православному царю недостойно брать замуж неправославную, вводить ее в святую церковь и строить для нее римские костелы. Не делай так, царь. Из прежних русских царей никто так не делал, а ты хочешь сделать!» Поддержанный коломенским епископом Иосифом, он стал настоятельно требовать, чтобы невеста Лжедимитрия крестилась и оставила католичество прежде венчания. В противном случае брак будет беззаконием. Эта прямота привела в ярость Лжедимитрия и он выслал Гермогена из Москвы обратно в Казань, и ему угрожало лишение сана. В какой монастырь ссылался святитель неизвестно.

Вскоре 17 мая 1606 г. последовала смерть самозванца; она прекратила невинные страдания Гермогена и открыла ему путь на новый подвиг в сане всероссийского патриарха. На престоле вступил виновник свержения самозванца боярин Василий Шуйский. Первым делом нового царя было открытие собора для избрания патриарха, вместо престарелого и ослепшего Иова. Общим голосом избран был невинно страдавший в заточении монастырском Гермоген.

3 июля 1606 года Гермоген собором епископов посвящен был в Успенском соборе, по установленному чину, в сан патриарха.

В страшное время Гермоген стал во главе русской церкви. Буря восстаний и мятежей народных не утихла с гибелью Лжедимитрия. Поднимались именем царевича Димитрия новые и новые самозванцы. Воцарение Шуйского было не успокоением России, а только новым актом разжигающим смуту. Тяжелое время было еще впереди и все предстояло претерпеть новому патриарху. Господь дал ему силы па новый подвиг, и Гермоген на своих плечах спас Русь, православие, царей русских, отчизну пашу и вывел ее к свету и счастью.

>Царь Василий Иванович Шуйский

Избрание Шуйского совершилось партиею бояр, его сторонников, притом он царскую власть ограничивал боярскою думою; народ признать этого не хотел и видел в нем полуцаря. Невзрачный, сутуловатый старик с подслеповатыми глазами, уже внешностью своей был никому не по душе. Его же хитрость и лукавство, обнаруживавшиеся в истории царевича Димитрия, когда он, то всенародно клялся при Годунове, что сам видел в Угличе убиенного царевича, то клялся потом самозванцу, как истинному Димитрию, то прославлял мученика-царевича и перенес мощи его в Москву, окончательно подорвали нравственный авторитет полуцаря в глазах народа.

Не успел еще Шуйский вступить в управление государством, как уже разнеслась весть о спасении первого самозванца. В самой Москве начались волнения народа; чернь, волнуемая разными темными слухами, толпами носилась по улицам и площадям, производя беспорядки и бесчинства.

В прочих городах также было беспокойно. В Украине явился некий беглый холоп по имени Иван Болотников, он собрал около себя толпы беглых, гулящих людей, холопов и разных преступников. Объявился среди мятежников и самозванец, некто Лже-ІІетр, именовавший себя сыном, никогда небывавшим, царя Феодора.

Восстание быстро росло и переносилось из края в край, и в октябре 1606 года мятежники пододвинулись к самой Москве. Приход мятежников к самой столице поставил Василия Шуйского в крайне тяжелое положение, он не знал что предпринять, так как не имел поддержки в широких слоях русского общества.

В эту-то роковую минуту великую силу и твердое мужество обнаружил святейший патриарх Гермоген. Он отлично понимал, что враги спокойствия и царя сильны не правдою и даже не уверенностью в спасении от смерти Лжедимитрия, а главным образом греховною, нравственною и политическою развращенностью, объявшим народ русский, и прежде всего направил мысль и сознание народное на покаяние перед Богом. Раздался бодрый голос патриарха в смятенной и беспомощной Москве: весь народ московский с 14 октября в течение трех дней по призыву патриарха должен был поститься и молиться, чтобы простил Милостивый Господь грехи всенародные и чтобы даровал Земле Русской небесную помощь и защиту. Смирился народ, смирились сердца, проснулась любовь к царю и родине и все клялись дать отпор врагам порядка и законности.

Гермоген осенил крестом, окропил святою водой, собравшихся московских людей и напутствовал молитвами и благословениями ратный строй; в то же время разослал по другим городам русским послания, в которых призывал всех постоять за веру, отечество и царя православного. На призыв патриарха отовсюду потянулись воины-добровольцы спасать престольный город, и эта сила оттеснила полчища мятежников от Москвы и других городов. Желая еще более подействовать на народ, патриарх собрал его в Успенский собор (20 февр. 1607 г.). Здесь толпы народа слушали за молебном от патриарха Гермогена, а также и слепца патриарха Иова, нарочно для этого вызванного, разрешение от содеянных грехов и преступлений. Патриархи именем Бога прощали народу прежние его вины в надежде впредь сохранять ненарушимо мир, безмятежие царства и верность законному царю. Это торжество, устроенное Гермогеном, произвело сильное впечатление на народ, что выразилось покаянными вздохами, восклицаниями и обильными слезами. Нравственное влияние Гермогена на народ возрастало, он теперь стоял выше всех на Руси.

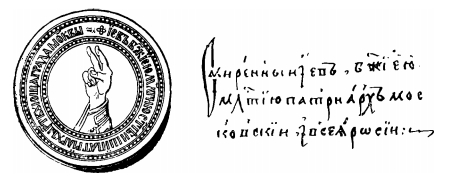

Печать патриарха Иова

Умиротворенные Гермогеном Москва и москвичи стали успокаиваться, как происками мятежников и врагов России появился новый второй Лжедимитрий, именем которого действовали шайки Болотникова. Новый самозванец явился на Руси, как бич Божий. По свидетельству современников он был несравненно хуже первого, – «человек без веры и без совести, чудовище, составленное из преступлений».

1-го июля 1608 года самозванец остановился в 12 верстах от Москвы в селе Тушине. Здесь он устроил временную столицу, отсюда он желал добыть всю Москву и с нею Россию. Сборное полчище злодея, расположившись в Тушине, предавалось пьяной, развратной и разбойной жизни. Шайки поляков и казаков разбойничали по окрестностям, творили всякие бесчинства. Тушино стало ужасным гнездом разбойников.

Патриарх Гермоген глубоко скорбел и обратился к царю Василию Ивановичу с трогательною речью, в которой умолял его, чтобы он, возложив надежду на Бога и призвав на помощь Пресвятую Богородицу и Московских угодников, сам повел войска против врагов. Борьба продолжалась с переменным счастьем: Москвы не отдали самозванцу, но и его не прогнали из Тушина. Сюда приехала Марина, признала злодея своим мужем, и еë духовник, иезуит, тайно повенчал их. Здесь второго Лжедимитрия окружили ревнители римской веры и составили инструкцию, как царствовать и как ввести унию в России. Инструкция эта, в виду прежней неудачи, постигшей первого самозванца, советовала действовать с крайней осторожностью и осмотрительностью, а для насаждения унии в Москве указывала следующие средства: а) еретикам (т. е. протестантам), врагам унии, запретить въезд в государство; б) монахов из Константинополя, находящихся в России, выгнать; в) с осторожностью выбирать людей, с которыми вести речь об унии: потому что преждевременное разглашение об этом и теперь повредило бы; г) государю держать при себе небольшое число католического духовенства и письма, относящиеся к этому делу, писать, отсылать и принимать, особенно из Рима, как можно осторожнее; д) самому государю заговаривать об унии редко и осторожно, чтобы не от него началось дело, а пусть сами русские первые предложат о некоторых важных предметах веры, требующих преобразования, и тем проложат путь к унии; е) издать закон, чтобы в церкви русской все подведено было под правило соборов и отцов греческих и поручить исполнение закона людям благонадежным, приверженцам унии: возникнут споры, дойдут до государя, он назначит собор, а там можно будет приступить и к унии; ж) раздавать должности людям, расположенным к унии; особенно высшее духовенство должно быть за унию, а это в руках его царского величества; 3) намекнуть черному духовенству о льготах, белому о наградах, народу о свободе, всем о рабстве греков; и) учредить семинарии, для чего призвать из-за границы людей ученых, хотя светских; и) отправлять молодых людей для обучения в Вильну, или лучше туда, где нет отщепенцев, в Италию, в Рим; к) позволить москвитянам присутствовать при нашем богослужении; л) хорошо, если б поляки набрали здесь молодых людей и отдали их в Польше учиться к отцам иезуитам; м) хорошо, если б у царицы между священниками были один или два униата, которые бы отправляли службу по обряду русскому и беседовали с русскими; н) для царицы и живущих здесь поляков построить костел или монастырь католический и проч.

Вот какая опасность грозила России и всему русскому народу. Только один Гермоген понимал это и проявлял кипучую деятельность; он назначал по всем церквам моления о даровании победы над мятежниками; он предавал анафеме главных злодеев; он собирал пожертвования на защиту Москвы, рассылал во все концы грамоты духовенству и народу собирать ратников, снаряжать их и присылать в Москву, обязывал монастыри присылать жизненные припасы.

А между тем монастыри-то и привлекали главное внимание поляков и мятежников, которые рассчитывали в них поживиться всяким добром. Многие монастыри были разорены, среди них подверглись осаде и Троице-Сергиевская Лавра. Около стен Лавры поляки, под предводительством искусных своих полководцев Сапеги и Лисовского, 16 месяцев вели правильную осаду, но видимо Преподобный Сергий охранял свою обитель: поляки не могли одолеть ее и позорно должны были удалиться от стен монастыря.

Троицкая лавра

Не смотря на такое радостное событие в это смутное время, положение Шуйского было самое отчаянное. Еще во время осады Троицкой Лавры буйные москвичи желали низложить царя. С этой целью они 17 февраля 1609 года явились в Успенский собор во время богослужения и требовали, чтобы патриарх шел с ними на Лобное место, на Красную площадь, где была собрана большая толпа крамольников, и осудил там перед народом царя.

Гермоген протестовал, но злодеи силою повлекли его с собою на площадь, оскорбляли, толкали, бросали в него песком, трясли его за грудь... Гермоген явился перед народом, в громовой своей речи обличил насильников и опроверг все их напраслины, возводимые па несчастного царя. В конце своей речи патриарх говорил всенародно мятежникам: «Вы восстаете на Бога и против всего народа христианского; вы хотите веру святую обесчестить, царству и людям беду великую сделать... Наперед в такой вражде вашей к нам не обращайтесь, потому что совет ваш – вражда на Бога и погибель царству». После своей речи Гермоген спокойно пошел обратно в Кремль, разъяренные мятежники не смели тронуть его. Зато народ, успокоенный святителем, примирился с своим царем.

Отстоявши царя, патриарх неутомимо действовал для умиротворения отечества. С опасностью для своей жизни он являлся на площадях, среди бунтующей толпы, усмирял шумные сборища, унимал заговоры, а что всего важнее, писал грамоты к русскому народу, в которых со всею силою наболевшего сердца просил всех опомниться, отстать от измены и сжалиться над погибающей родиной. «Бывшим православным христианам, а теперь и не ведаю как назвать вас!» – так начинается одна из грамот. «Не достает мне слов, душа болит, болит сердце, вся внутренняя моя расторгаются, все составы мои содрогаются. Плачу и с рыданием вопию: помилуйте, пощадите свои души и души родителей ваших! Остановитесь, вразумитесь и возвратитесь. Вспомните, на кого вы поднимаете оружие: на Бога, создавшего вас, на братьев своих, – отечество свое разоряете!» ..."О таких делах, как ваши, уши паши ранее не слыхали, и в летописях мы не читывали. Кто не удивится вам и кто не восплачется! Пишу это к тем, которые забыли смертный час, страшный суд Христов, преступив крестное целование, изменили теперь царю, земле родной, родителям и всем ближним своим, а особенно Господу Богу».

Пламенная, патриотическая деятельность патриарха приносила спасительные плоды. Грамоты его распространялись по всей земле и находили себе подражателей в лице иерархов, как, например, епископы Ефрем Казанский, Феоктист Тверской, Галактион и Герасим Суздальские, Сергий Смоленский, Геннадий Псковский, Исидор Новгородский, Филарет Ростовский и др. самоотверженно выступали пред мятежным движением и многие из них положили жизнь свою за царя, родину или умерли изгнанниками.

Откликнулись силы народные на грамоты патриарха, стало составляться ополчение народное, отозвались один за другим разные города. К великому счастью, нашелся и доблестный вождь для этих ополчений: известный герой и любимец народа М. В. Скопин-ІІІуйский, храбрый и мудрый 22-летний юноша. Одерживая победу за победой над поляками и мятежниками, Скопин подвигался к Москве. Тушинский вор побоялся вступить в открытую с ним борьбу, бежал в Калугу и гнездо разбойников рассеялось. 12 марта 1610 г. Михаил Васильевич торжественно вошел в Москву, с радостью встречаемый всем народом...

Но недолго торжествовала Москва: всеми бывшими смутами воспользовался польский король Сигизмунд и начал со своими войсками правильную осаду русского города Смоленска, оплота России на тогдашней западной границе. Скопин-Шуйский, отдохнувший в Москве, хотел идти на выручку Смоленска, – как вдруг, отравленный на боярском крестильном пиру, 23 апреля умер. Весть о его смерти поразила всех русских людей. Молва народная в смерти своего любимца обвиняла царя Василия и брата его Дмитрия, который был послан против поляков и разбит при Клушине их гетманом Жолкевским. На этот раз никакие силы не могли спасти и отстоять Василия Шуйского. Сколько ни ратовал за него Гермоген, сколько ни старался защитить безвольного царя – ничто не помогло.

Князь М. В. Скопин-Шуйский

19 июня низвергнутый Василий Шуйский, вместе со своей женой, был насильственно пострижен в монашество и заключен в келье Чудова монастыря.

Настала страшная пора для России, безгосударственное время, названное междуцарствием. Не напрасно патриарх Гермоген старался предотвратить это несчастье. Враги как внешние, так и внутренние, ободренные смертью Скопина-Шуйского и низложением царя, быстро перешли в наступление. Король Сигизмунд послал на Москву сильный отряд войска, под начальством гетмана Жолкевского, который, стоя с войском в Можайске, настоятельно требовал признать царем русским польского королевича Владислава и прислал самый договор, заключенный по этому предмету Сигизмундом с Михаилом Салтыковым и другими русскими послами, приходившими под Смоленск из Тушина. Первый боярин князь Мстиславский и другие бояре согласились избрать Владислава и объявили об этом всенародно, но патриарх сильно противился, настаивая, чтобы избран был православный царь и из русских, указывал на Михаила Феодоровича Романова, сына митрополита Филарета и на князя Василия Голицына.

Сам Филарет выезжал на лобное место и говорил народу: «Не прельщайтесь, мне самому подлинно известно королевское злое умышленье над Московским Государством: хочет он им с сыном завладеть, и нашу истинную христианскую веру разорить, а свою латинскую утвердить». С своей стороны патриарх горячо уговаривал бояр не обольщаться обещаниями поляков и говорил им: «Что же ныне чаете вы от поляков? Токмо конечного разорения царству и вере православной?» Но голос патриарха был не услышан; решено было призвать на царство Владислава для спасения России от воров и мятежников. Тогда Гермоген вынужден был согласиться на такой выбор, но с тем непременным условием: «Если королевич оставит веру латинскую и примет веру греческую, да будет тако, и мы на сие подаем свое благословение. Иначе же мы сие избрание вам не позволяем, и вы не точию благословение, а и клятву от нас будете носить». Бояре должны были согласиться с патриархом и в договоре главным пунктом поставить крещение Владислава в веру греческую и неприкосновенность православной веры в России. По настоянию Гермогена выбраны были достойные послы «разумные и крепкие, чтобы впрямь стояли за веру христианскую». Избраны были, действительно, надежные люди, отличавшиеся религиозностью и патриотизмом: Филарет – митрополит Ростовский, известный Авраамий Палицын и др. Им была дана точная инструкция как действовать при заключении условий о вступлении в цари королевича. Гермоген, напутствуя послов, убеждал твердо отстаивать все оговоренное в условии, «Даже до смерти не щадите живота своего. Бог с вами и Пресвятая Богородица и великие чудотворцы, иже в России просиявшие, наши заступники и хранители!» говорил патриарх.

Лишь только посольство успело доехать до Смоленска, как Жолкевский, стоявший уже около Москвы, стал требовать впустить поляков в столицу и поместиться на первый раз в Девичий монастырь. Бояре готовы были удовлетворить его желание, но патриарх восстал против такого поступка. Он говорил им, что неприлично выгонять из монастыря ради поляков монахинь и вообще не должно раньше времени пускать их в Москву. По поводу этих переговоров патриарх звал на совещание бояр, но они видимо уклонялись, тогда Гермоген силою потребовал, чтобы они пришли; если не пойдут, то он сам пойдет к ним и не один, но со всем народом, который восстанет против святотатцев и предателей. Бояре согласились; патриарх заклинал их великими прещениями не впускать поляков в Москву. При этом патриарху пришлось много выслушать грубых и дерзких речей от бояр, он все геройски перенес и в конце концов бояре видимо с ним согласились. А несколько дней спустя, 20 сентября, ночью тайно поляки были пущены в Москву и жители увидали себя, как бы пленниками королевских войск. Все предвиденные опасения патриарха оправдались. Многие стали понимать, какая опасность грозит всему русскому народу и их православной вере и тогда-то начали пробуждаться в испорченных русских сердцах родные патриотические чувства. Поляки, находящиеся в Москве, страшно бесчинствовали над религиозными чувствами русских. Начали разноситься по Москве слухи, что там поляк выстрелил в икону Пресвятой Богородицы, там другой насильно увел девушку из семьи; враги отнимали жен от мужей, дочерей от родителей, брали у русских все, что хотели и начали иноверные многие насильства и позоры чинить. Из областей тоже неслись стоны и жалобы на притеснения от ляхов: они грабили уезды, опустошали целые города, мучили, жгли, били и убивали русских.

Но бояре, сидевшие в Думе, и не думали спасать отечество, они помышляли о своих животишках, всячески заискивали перед Жолкевским и льстили ему, тем более перед Сигизмундом, а некоторые из бояр, как Михайло Салтыков и Андронов на всю Москву кричали о провозглашении царем России Сигизмунда.

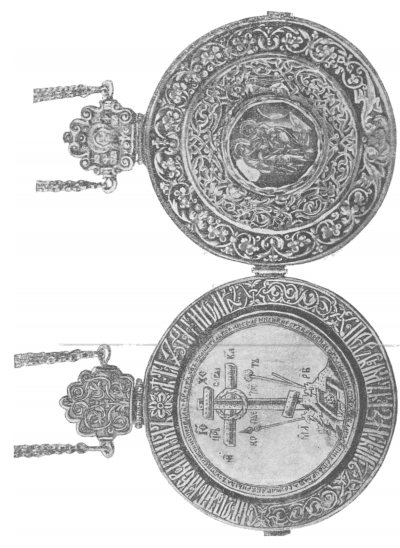

Панагия патриарха Гермогена. Внешняя сторона.

(Воспроизводится впервые).

Панагия Гермогена3. Внутренняя сторона. (Воспроизводится впервые).

В это время взоры всех, желавших спасения России, устремились на патриарха, непоколебимого и доблестного защитника веры и родины. «Люди московские, видя над собою такое зло от польских и литовских людей и неправдование королево, все возстенавше от горести сердца и, плачущись неутешно, приходили к святейшему Гермогену патриарху и припадаху пред ним с великим плачем и рыданием, поведающе свою погибель», говорит летопись. И действительно, Гермоген один восстал на самоотверженный и мученический подвиг – спасения погибавшей веры и отечества. Поляки с самых первых дней своего владычества в Москве не могли не заметить в личности патриарха великой и опасной против них силы; они знали о великом его значении в отечестве, об уважении к нему всего народа и боялись расправиться с святителем сразу насилием. Жолкевский и другие влиятельные ляхи сочли за нужное обращаться с ним вежливо, заискивающе, намереваясь обольстить его и склонить на свою сторону. Но все их старания не увенчались успехом. «Упорствует в зложелательстве к нам только один осмидесятилетний патриарх; но и его уже хладное, загрубелое сердце смягчается приветливостью нашею», писали поляки. Глубоко ошиблись враги в своих расчётах: старец безгранично и пламенно любил родину, никакие силы не могли его заставить отступить от раз намеченной цели. Гермоген настойчиво требовал от поляков удалиться из Москвы, не доводить народ до возмущения, но требования его не подействовали, враги думали завладеть всей Россией.

Когда же окончательно выяснилось для Жолкевского, что Сигизмунд не отпустит Владислава и сам желает царствовать в Москве, то Жолкевский поспешил отдать начальство над польскими войсками в Москве своему помощнику пану Гонсевскому.

При нем сразу изменились отношения поляков к русским. Гонсевский лишил значения боярскую думу, враждебно относился к патриарху, предпочтение давал людям, находящимся на стороне поляков, дурно обращался с москвичами. В виду этого, чуткий ко всему патриарх, начинал уже говорить в кругу близких ему людей, что разрешит всех от присяги Владиславу, если он не примет православия, и не потерпит самого Сигизмунда на престоле. Будучи, как говорит летопись, един и уединен, но зная, что иному некому пособить в слове и деле, Гермоген ждал только, чтобы поляки открыто показали себя, готовый мужественно и громко поднять против них свой голос.

Слух об этом разными путями распространился среди русских – чутких людей.

10-го ноября подосланы были к патриарху русские изменники Салтыков и Андронов, которые дерзко требовали от него заставить народ присягать королю Сигизмунду. Святитель не обратил внимания на их угрозы и требования, а изобличил их в измене родине и просил оставить начатое ими дело. Тогда все бояре, во главе с представителем боярской думы Мстиславским, пришли к патриарху, имея в руках уже изготовленную грамоту на подданство Сигизмунду всей России, подписанную думными боярами. Они требовали у патриарха и его подписи. Но великий

старец, прочитав ее, сказал, «я сам буду писать к королю, но не о том и не так. Если король отдаст своего сына на Московское Государство и в православную греческую вру и если людей литовских всех выведет вон из Москвы, тогда я и сам к такой грамоте руку свою приложу и всех вас на сие благословлю. А вот таких грамот и я не подпишу и вам не повелеваю». После того бояре требовали, хотя бы Гермоген приостановил ополчение, уже начавшееся собираться во многих городах против поляков. Патриарх на это ответил: «Если королевич примет единую с нами веру, то всем повелю быть ему в послушании; а если он воцарится, да веры не примет и людей польских из Москвы не выведет, то я и тех которые ему уже и крест целовали, благословлю идти под Москву и страдать за веру даже до смерти». Бояре вышли из себя; особенно Салтыков стал браниться, злословить, даже выхватил нож из-за пояса и замахнулся на патриарха. На это святитель ответил: «Не боюсь я твоего ножа, против него у меня есть сила святого креста, ты же будь проклят от нашего смирения в сей век и будущий!» Опасаясь влияния патриарха на народ, изменник испросил прощения у первосвятителя церкви. В тот же день патриарх перешёл от слова к делу и в начале декабря собрал московских гостей (богатых купцов) и другой торговый люд по посадским сотням в Успенский собор и прямо объяснил им ужасное положение дел, решительно запретив присягать королю, и москвичи по его слову отказались целовать крест Сигизмунду.

Московский Успенский Собор

Когда же смерть второго самозванца освободила русских людей от гнетущего их страха, патриарх пошел далее в борьбе с поляками: он стал рассыпать по городам свои грамоты, призывая народ ополчиться на поляков. В грамотах Гермоген объяснял королевскую измену, разрешал народ от данной присяги на верность Владиславу, убеждал жителей городов, чтобы они, не мешкая, собрались со всеми городами, шли вооруженными ополчениями к Москве на литовских людей. Гонцы от патриарха скакали с этими грамотами по городам разных областей и в Новгород, и в Казань, и в Псков, Нижний, Вологду, и др. города. Так напр. нижегородцы сообщали в Вологду: «27 генваря писали к нам из Рязани воевода Прокопий Ляпунов и дворяне и всякие люди Рязанской области, что они, по благословению святейшего Гермогена, патриарха Московского, собравшись со всеми северскими и украинскими городами, с Калугою, идут на польских и литовских людей к Москве, и нам бы также идти... И мы, по благословению и приказу святейшего Гермогена, собравшись со всеми людьми из Нижнего и с окольными людьми, идем к Москве, а с нами многие ратные люди разных и окольных и низовых городов».

Вследствие этого временное правительство не остановилось перед насилием над доблестным святителем: чтобы прервать дальнейшие его сношения с городами: «У него дьяки, подьячие и всякие дворовые люди были пойманы, а двор его весь разграблен». Патриарха стали держать, аки птицу в заклепе, под бдительным надзором. Но приверженцы его оповестили города об этом утеснении и гонении на первосвятителя. Это еще больше придало значения призывным грамотам патриарха, будило патриотические чувства и стремления вырвать Москву из рук поляков.

Прокопий Ляпунов послал грамоту к боярам о патриархе, о мирском гонении и тесноте. Слова его подействовали на московских правителей: «С тех пор патриарху учало быть повольнее, и дворовых людей ему немногих отдали», говорит летопись. Всё-таки полной свободы патриарх не получил: его держали в Кремле под бдительным надзором.

Сильно было влияние патриарха и под Смоленском, когда туда пришла грамота боярская из Москвы к русским послам с приказом поступать им во всем по воле Сигизмунда, митрополит Филарет сказал: «Таким грамотам по совести повиноваться нельзя: писаны они без воли патриарха», а князь Голицын заявил, что, „когда мы стали без государя, патриарх у нас человек начальный, и без него в таком важном деле решать не подобает». Бояре, находившиеся в посольстве под Смоленском, в грамоте своей писали в Москву, чтобы не надеялись, что королевич воцарится в Москве, но что поляки выведут из России лучших людей, опустошат ее и завладеют ею. „Ради Бога положите крепкий совет между собою. Разошлите списки с нашей грамоты и в Новгород, и в Вологду, и в Нежин и свой совет напишите, чтобы всем было ведомо про то, чтобы всею землею сообща стать за православную веру, покамест мы еще свободны, а не в работе, и не разведены в плен. Грамота эта во многих списках была разослана из Москвы по городам и к ней была приложена грамота московская в духе патриарха Гермогена. В ней говорилось: «Здесь (в Москве) корень нашего царства, здесь знамя отечества, образ Божией Матери, Заступницы христианской, которую евангелист Лука написал. Здесь великие святители и хранители: Петр, Алексий и Иона чудотворцы... Такие грамоты рассыпались по городам, и стали устраиваться ополчения против поляков. Такое единодушное восстание русских сильно смутило бояр-изменников и поляков, которые думали, что стоит только развратить бояр и Россия в их руках, но они упустили из виду простой русский народ и святую православную веру народную – две могущественные силы, с которыми трудно кому-либо справиться. Всполошившись, поляки пришли к Гермогену с тем же Салтыковым и паном Гонсевским. «Это ты писал грамоты –говорил Салтыков патриарху – всем людям ополчаться и идти к Москве, теперь напиши, чтоб не ходили».

«Напишу,– отвечал патриарх,– чтоб возвратились, если ты и все находящиеся с тобою изменники и королевские люди выйдете вон из Москвы; если же не выйдете, то благословляю всех довести начатое дело до конца; ибо вижу попрание истинной веры от еретиков и от вас, изменников, и разорение святых Божиих церквей, и не могу более слышать пения латинского в Москве».

После этих слов Гонсевский стал кричать на патриарха: «Ты, Гермоген, главный заводчик ополчения. Тебе даром это не пройдет, и сан твой не охранит тебя»... Патриарх устремил на него сверкающий взор свой, и подняв руку, произнес: ты, гордый пан, выслушай слово старца, когда страх сковывает уста наших лучших и сильных людей; наша Русь святая была свободна и могущественна, пока вы не протянули к ней алчные руки ваши. Обманом, насилием и лестью захватили теперь вы Русь, невзирая на проклятия миллионов русских людей. Ложь, хитрость, измена – вот орудия ваши. Но близок день, когда придется вам собрать кровавую жатву с посеянных вами семян. Прямо и открыто противлюсь я вашему государству; я разрешаю всех от данной королевичу присяги, и пока язык мой слушается меня, я буду взывать к сынам Руси православной, буду призывать их на бой за веру, престол и отечество, и буду благословлять тех, кто жизнь свою на брани положит. А сам я не боюсь угроз ваших; ты обещаешь мне смерть; но через нее я чаю получить венец мученический и жизнь вечную. Ты умертвишь это дряхлое тело; но Сам Господь примет душу мою, и к стопам Его сложу я свой пастырский посох, не преставая умолять, да ниспошлет Он свою небесную помощь на защиту Руси святой». Посрамленные злодеи, видя твердость Гермогена и готовность пострадать за веру и отечество, стали держать его под стражей. Незаметно подходили к Москве небольшие отряды ополченцев и тайно вступали в еë слободы, в Земляной город и даже в Белый город. Прибыл сюда из Суздаля и князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Поляки расставили везде караулы, обходили Москву патрулями, втаскивали на стены Китай-города и Кремля пушки.

Наступило вербное Христово Воскресенье, 17 марта 1611 года; враги выпустили Гермогена из под стражи, чтоб он совершил обычное-торжественное шествие на осляти; по площадям стояли поляки и немцы, пехота и конница, с обнаженными саблями и пушками, но православных никого не было: распространился слух, что Салтыков и ляхи хотят во время хода избить безоружный русский народ, вместе с патриархом. Действительно, во вторник на страстной неделе произошло столкновение польских войск с жителями Москвы; началась ужасная резня, продолжавшаяся два дня, и ляхи, не имея возможности одолеть русских, зажгли Москву, выжгли ее окончательно, кроме Кремля и Китай-города, и несчастные жители бежали вон из столицы. Так встретила Москва великий день святой Пасхи 1611 года. Королевские войска и русские воры с торжеством возвратились в Кремль, свергли Гермогена с патриаршего престола и заключили его в Чудовом монастыре в мрачную келью, окружив свирепою, вражескою стражею. В понедельник на святой русское ополчение из городов подошло к Москве в количестве 100,000 человек, а 1-го апреля приблизились к стенам Белого города и с этих пор начались ежедневные стычки русских с поляками. Неприятели, осажденные в Кремле и Китай-городе, находились в крайней опасности, число их уменьшалось, за неимением хлеба принуждены были питаться нечистыми животными. Салтыков и Гопсевский не раз присылали и сами приходили к патриарху Гермогену и говорили: «Вели ратным людям, стоящим под Москвою, идти прочь, а если не послушаешь нас, мы велим уморить тебя злою смертью Святитель отвечал: „Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я благословляю русское ополчение идти от Москвы; но если останетесь здесь, я благословляю всех стоять против вас и помереть за православную веру. Но видно мера суда Божия над русскою землею еще не кончилась: между воеводами, стоявшими во главе ополчений, начались несогласия и раздоры, лучший из них Прокопий Ляпунов был изменнически убит казаками. Сила русская расстроилась, ополчение распалось и стало отодвигаться от Москвы; врагов, как на грех, стало появляться больше. Кроме поляков, неистовавших на развалинах Москвы, шведы захватили Новгородскую страну и навязывали на русский престол в цари одного из сыновей своего короля Карла IX; в Псковской области появился новый самозванец какой-то вор Сидорка; атаман казаков Заруцкий объявил царем России малолетнего сына Марины Мнишек – жены двух самозванцев. К счастью для русских, в это тяжелое лихолетье, жив был патриарх Гермоген, он томился в заключении, не мог сноситься с верными сынами России, но, по выражению историка, „и в темной келье он сиял, как лучезарное светило, готовое угаснуть, воспламенив жизнь в отечестве и ревность к великому делу». В ту пору в Москву прибыли из Нижнего Новгорода два посла, родом свияжцы; они каким-то образом проникли к Гермогену, томившемуся в заключении. Это свидание имело великие последствия для общего русского дела. Святитель через этих посланцев, постарался воодушевить нижегородцев, послав им грамоту4, в ней он поднимал жителей Нижегородского края на спасение России, велит им всюду писать и в другие города послать неустрашимых послов, чтобы они от патриаршего имени всех одушевляли, собирали и поднимали ополчения. Он наказывает: «Пишите в Казань к Ефрему, да и в Вологду пишите, и к Рязанскому владыке, да и во все города пишите, везде говорите моим именем, моим словом: всем вам от меня благословение и разрешение в сем веке и в будущем! Стойте же за веру неподвижно; а я за вас Бога молю!» Это была последняя грамота, последнее распоряжение святителя. Слова великого Гермогена проникли в сердца русских людей, передавались из уст в уста и отозвались во всех городах русских чрез его учеников и ставленников – настоятеля Сергиевской обители преп. Дионисия и келаря Авраамия Палицына. Поднялись отовсюду дружины народные, но первенство и главенство принадлежит Нижнему Новгороду, где незабвенные Минин и кн. Пожарский выступили исполнителями воли и желаний непоколебимого патриарха Гермогена.

Вначале 1612 года весть о новом ополчении сильно смутила поляков: они предчувствовали конец своим злодействам и в последний раз принялись за святейшего узника. Они приказывали Гермогену остановить нижегородцев: «Отпиши Пожарскому и всему Нижнему-Новгороду, чтобы не ходили к Москве». Патриарх обратился в сторону, откуда шли к Москве защитники отечества, протянул руки и торжественно произнес: «Да будет над ними милость Божия и мое благословение! На вас же, изменников, да изльется гнев Господень!»

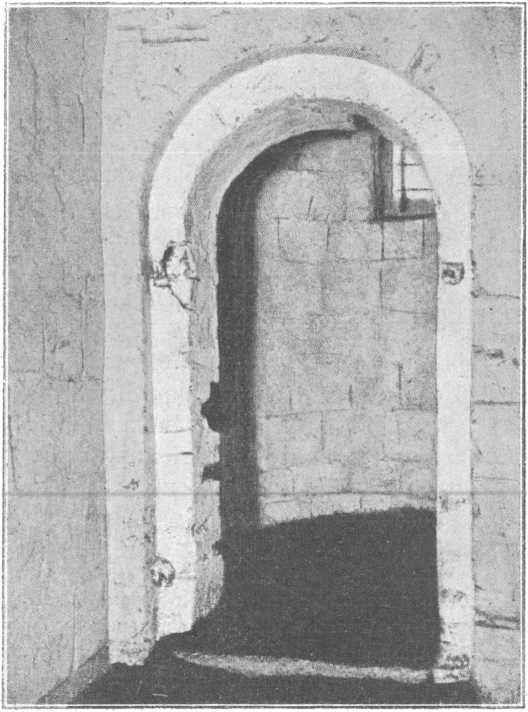

Место заключения патриарха Гермогена в подземелье Чудова монастыря

Исступленные враги бросили старца в сырую темницу и решили уморить голодною смертью. Так несколько недель промучился великий старец и 17 февраля 1612 года скончался в подземелье Чудова монастыря.

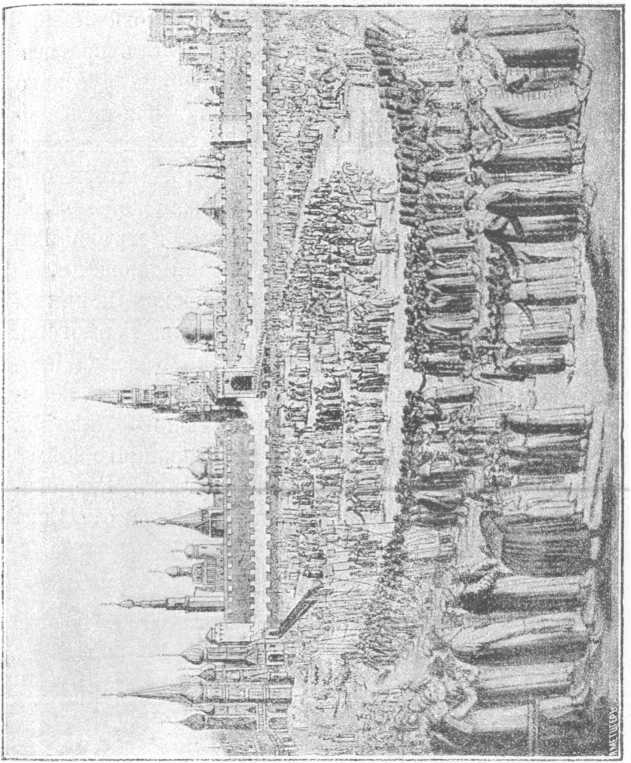

Угас великий светильник земли русской, но святое патриотическое дело его окрепло и упрочилось. 22 октября 1612 года полки русские, под покровом Царицы Небесной, сопутствуемые иконою Казанскою, вступили в Москву, очистили ее от врагов и взошли в родной для сердца каждого русского кафедральный собор Успенский. А 26 октября на Красной площади у Лобного места сошлись два крестных хода; один с иконой Владимирской Богоматери вышел из Кремля, другой с иконой Казанской Божией Матери шел из сожженной Москвы. Встреча их произошла у Лобного места на Красной площади.

Ровно через год после мученической кончины великого страдальца Божия святителя Гермогена, 21 февраля 1613 года, в Москве, на Красной площади, состоялся великий собор, где решилось величайшее дело – избрание на царство юного Михаила Феодоровича Романова – единодушно избранного всем голосом народа Русской земли. Подвиг Гермогеновский завершился так желанным им и от Бога благословенным концом.

Имя Гермогена останется бессмертным в истории России и русской церкви: он ревностно, мужественно и непоколебимо постоял за веру Православную и землю Русскую, он спас их в самую критическую минуту их жизни, когда им угрожала крайняя опасность попасть под власть Польши и иезуитов и потерять свою самобытность. Первосвятителя Гермогена высоко ценили и уважали современные ему русские люди. Они видели в нем «мужа, зело премудростью украшена, и в книжном учении изящна, и в чистоте жития известна называли его «противу врагов крепким и непобедимым стоятелем, твердым адамантом и непоколебимым столпом, крепким поборником по православной истинной христианской вере», как и второго великого Златоуста, исправляющего несомненно, без всякого страха, слова Христовы, истины обличителя на предателей и разорителей христианской веры».

Через сорок лет, после смерти праведно и мученически скончавшегося святителя Гермогена, в феврале 1652 года, по желанию царя Алексея Михайловича, тело его перенесено было в Московский Успенский собор из подземелья Чудова монастыря; его останки в распавшемся гробе, по раскрытии могилы, оказались нетленными, вследствие чего не были опущены в вырытую уже могилу, а были в новом гробе поставлены сверх пола Успенского собора под каменным надгробием. В 1812 году французы, отыскивая сокровища, святотатственно выбросили тело святителя из гробницы; по выход неприятелей из Москвы, мощи Гермогена найдены на соборном полу нетленными; когда, к коронованию Императора Александра III реставрировался собор, сорвался со стены камень, пробил каменное надгробие и самый гроб, в котором открылись нетленные мощи. Около юго-западного угла Успенского собора, подле медного шатра ризы Господней, богомольцы видят теперь гробницу святителя Божия. Здесь совершались и совершаются чудотворения. Одна помещица Воронежской губернии, получив, по молитвенному предстательству патриарха Гермогена, исцеление от тяжкой болезни, поставила над его гробницей образ тезоименного ему святого с лампадой, что отличает от других эту патриаршую могилу. После совершения панахиды у гроба патриарха Гермогена в 1903 году почувствовала облегчение от болезни Московская мещанка девица М. С. Павлова. На днях дочь мещанина Валентина Малышева, проживающая в Москве с родителями на Зацепе, заболела в тяжелой форме горлом, причем ей грозила опасность задушения. Приглашенный врач признал необходимость операции. Родители не пожелали делать операцию, а мать больной поспешила в Успенский собор, где просила отслужить панихиду у гробницы святителя Гермогена. Во время совершения богослужения больная почувствовала сразу облегчение, а когда мать по возвращении из собора помазала горло больной маслом из лампады, громадный нарыв прорвался, и к утру следующего дня девочка совершенно выздоровела. Обрадованная мать поспешила на другой день в собор, отслужила панахиду по патриархе и благодарственный молебен и заявила о случившемся причту собора. Были затребованы сведения о болезни Малышевой у лечившего ее врача, допрошены свидетели и исцеление было установлено документальными данными и записано в особую книгу.

Владимирская икона Божией Матери

15 марта прошлого года сестра одного иеромонаха Чудова монастыря известила его, что сыновья еë обучающиеся во Владимирской духовной семинарии, не были замешаны в бывших там беспорядках, благодаря молитвенному предстательству святителя Гермогена. Так как в это время, скорбя об участи своих детей, она видела сон, будто находится в каком-то соборе за молебном святителю Гермогену, которого раньше совершенно не знала. В своем письме просит иеромонаха отыскать этого святого, поставить ему свечку и отслужить молебен.

В чиновник Московского Успенского собора Гермоген назван новым исповедником: «После Фомины недели с понедельника на вторник Государь патриарх поет панахиду большую с митрополитами и со всеми черными властьми по новом исповеднике по Ермогене (137 году)5. А в книге содержащей в себе собрание всех Российских святых чудотворцев и кийждо от них в коем граде, или монастыре, или пустыни и весе поживе и где святые их мощи погребены суть и проч. святейший патриарх Гермоген на ряду с другими святыми царствующего града Москвы назван святым6.

Примечательно, что через триста лет, в настоящее время, в эпоху новых смут и волнений на русской земле, воскрес необыкновенно ярко в памяти народной образ великого святителя, и потянулись вереницы православных людей в Успенский собор к гробнице патриарха и Чудов монастырь к месту его заключения, ища помощи и ответа на современные вопросы у страдальца за отечество. Не оставляет без помощи святитель притекающих к нему и своими чудотворениями вновь властно подтверждает свои заветы, данные триста лет тому назад.

Вечная слава да будет великому печальнику за Русь и Православие святейшему патриарху Гермогену...

Диак. В. Соколов.

* * *

Существует предание, что церковь священномученика Ермолая, на Садовой, построена патриархом Гермогеном. Справка: вышеозначенная церковь построена при царе Василии Ивановиче Шуйском в 1610 году и настоящий храм в ней Введение во храм Пресвятой Богородицы, а св. Ермолая придел.

Рукопись патриарха Гермогена (л. 2).

Аще убо и предивно чудо содейся в роде нашем, Милостивым посетом Творца благому всем Господа нашего и Бога Иисуса Христа и рождшей Его Пречистыя ІІреблагословенныя Владычици нашея Богородицы и присно девы Марии пречудною и чудотворною иконою в преславном граде Ка¬зани, но (обаче-зачеркнуто) како возмогу недостоин сей и недостойны усты имея провещати таковая, но обаче надеяся на неизреченные щедроты Сына Божия и Того рождешия молитвы всеселенныя учителя глагол восприиму. Благословен Бог и отец Господа нашего Иисуса Христа Отец щедротам и Бог всякия утехи.

***

Л. 17 обор. Стекашеся на дивное то божественное чудо веселящеся со слезами и радостною душею хвалу Богу и Богородицы о обретении многобогатого и бесценного сокровища.

[Не пиши то, что в черте]: Мне же тогда в чину поповстве Святого Николы, иже зовется Гостинъ камено-сердечен же сый, но обаче прослезися и принадох к Богородицыну образу и к чудотворной и к ІІревечному Младенцу Спасу Христу и потом поклонихся архиепископу и благословение испроисх о еже бы повелел взяти ми пречудную Богородицыну икону архиепископ же благослови мя и повеле взяти ми.

Панагия патриарха Гермогена резана на камне и расчеканена. Надпись на оборотной стороне: «лѣта ҂зра г. июля первым казанским митрополитом Ермогеномъ». В середине изображен восьмиконечный крест, кругом него вырезана мелкая надпись: „Крест Христов хранитель всей вселенней, крест церковное огражение, святым благолепие, крест царем держава, верным утвержение и похвала».

На внутренней стороне лицевой крышки надпись: «Благословен еси Христе Боже наш, иже премудры ловца явлей, послав им дух святый и теми уловлей вселенную, чело; веколюбче слава тебе»; в углублении образ святой Троицы с надписью вверху: «Святая Троица».

На внутренней, оборотной или исподней стороне крышки надпись: «Честнейшую херувим и Славнейшую воистину серафим без истления Бога слова рождшую сущую Богородицу»... В углублении образ Знамения Божией Матери, вверху круга – «тя величаем». Далее в кругу же надпись: «Блажим тя вей роди Богородице Дево Преблаженную и непорочную матерь Бога нашего, Тебя Богородице блажит весь род, Ты бо молиши за нас Христа Бога нашего».

Вот она что гласила: «Благословение архимандритам, и игуменам, и протопопам, и всему святому собору, и воеводам, и дьякам, и дворянам и детям боярским, и всему миру; от патриарха Гермогена Московского и всея Русии мир вам и прощение и разрешение. Да писати бы вам из Нижнего в Казань к митрополиту Ефрему, чтобы митрополит писал в полки к боярам учительную грамоту, да и казацкому войску, чтобы они стояли крепко в вере, и боярам бы и атаманье говорили бесстрашно, чтобы они отнюдь на царство проклятого Маринкина сына... (не брали)... Я не благословляю. И на Вологду ко властям пишите же, так же бы писали в полки; да и к Рязанскому (владыке) пишите тоже, чтоб в полки также писал к боярам учительную грамоту, чтоб уняли грабеж, корчму и разврат, имели бы чистоту душевную и братство и промышляли бы, как реклись, души свои положити за Пречистый дом и за чудотворцев и за веру, так бы и совершили; да и во все города пишите, чтоб из городов писали в полки к боярам и атаманье, что отнюдь Маринкин (сын) не надобен: проклят от святого собора и от нас. Да те бы вам грамоты с городов собрать к себе в Нижний-Новгород да пересылать в полки к боярам и атаманье; а прислать же прежних, коих есте присылали ко мне с советными челобитными–свияженина Радиона Мосеева и Ратмана Пахомова, а им бы в полках говорить бесстрашно, что проклятый отнюдь не надобе; а хотя буде постраждете, и вас в том Бог простит и разрешит в сем веке и в будущем; а в городы для грамот посылать их же, а велеть им говорить моим словом. А вам всем от нас благословение и разрешение в сем веке и будущем, что стоите за веру неподвижно; а я должен за вас Бога молить“.

Проф. А. П. Голубцова, стр. 133. Москва. 1908 г.

Из рукописей П. И. Савваитова, стр. III. Спб. 1882 г